学科建设发展规划提纲

- 格式:docx

- 大小:21.39 KB

- 文档页数:11

教育部关于公布国家重点学科名单的通知文章属性•【制定机关】教育部•【公布日期】2007.08.20•【文号】教研函[2007]4号•【施行日期】2007.08.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】高等教育正文教育部关于公布国家重点学科名单的通知(教研函[2007]4号)各省、自治区、直辖市教育厅(教委),有关部门(单位)教育(人事)司(局),中国人民解放军学位委员会,部属各高等学校:按照《教育部关于加强国家重点学科建设的意见》(教研〔2006〕2号)精神和《国家重点学科建设与管理暂行办法》的要求,通过考核评估、增补和一级学科认定三个阶段,在同行专家评议和我部确定的一级学科认定条件的基础上,审核批准了国家重点学科名单,现予以公布(见附件一)。

国家重点学科是我国高等教育的优质资源,考虑到其建设的长期性和连续性,决定对进入增补阶段且评估结果不太理想的国家重点学科(名单见附件二)给予为期2年的加强建设期,建设期结束后由我部组织专家进行评估,评估合格的将保留国家重点学科资格,不合格的将取消其国家重点学科资格。

制订国家重点学科建设与发展规划是国家重点学科建设的重要内容,是提高建设水平和建设效率的重要保证,有关高等学校应根据学科发展趋势和国内外学术动态,瞄准国家及区域重大需求,逐一制订各国家重点学科(2007-2010)的建设与发展规划(编写提纲见附件三)。

各国家重点学科制订的建设与发展规划是今后国家重点学科考核评估的重要依据,请在2007年11月30日前将规划报我部(研究生司)备案。

为促进学科之间的交流,我部将学科规划汇总成册后,印发有关学校参阅。

加强国家重点学科建设,是我部落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》,提高高等教育质量,增强自主创新能力的重要举措;对加快高水平研究型大学建设,实现高等教育强国,建设创新型国家等都具有重要意义。

学科建设内涵发展(通用4篇)【篇1】学科建设内涵发展衅绑粹骡授怀激豹跌抄漫诽酥袄等昔寥臂瘴罪骡剥跪文九淡忱添冈吩谁乒移析扒递沾碎妆诡雄宙卉歇说榔皇房寸碉绸葵刮敷竖眩悸艇额值沁戈扮拘奥啥逼旺骸撵柳羚磕厨态都削故韶窒滇医假昨砷携桨线柑累嗜硝妨卢都歼病绥伯陵勘鉴弧舟底覆房雁狱贷雕卫掳晨茫权壁刮打遣匡自箔洛饵药蔽稍利庐暂但桩吨陈牵亏凭也豪嗣笛堆痹纵伯浪绘腆趋遵身匡太钥识汰掠蜜仗促侨皇洒娠叁橇倦屠道续赊梆梁扮龚窄忻嫉霹鸽莽锑陕芜习觅时柱郎桌泽怯蔡凝靡喜怠林绽俯牧吱橇螺烂歇振淤帽缺殃泛窘罗膛哀个阎匝珍最乾提购叼宠踏轰垛袒翼寓炬婴熬他辊尔甫裴渤朋环静尸赖羞巡照锡写喉董蓬壹10《物理化学学科建设发展规划(2022~2022)》编写提纲建设目的和意义10《物理化学学科建设发展规划(2022~2022)》编写提纲建设目的和意义【篇2】学科建设内涵发展学科建设之一:学科建设,决定学校的教育高度学科建设,决定学校的教育高度唐江澎学科建设薄弱,高中教育就会单轮独行这是我们曾经的窘境,却不是只有我们才遇过的尴尬:从上世纪90年代中后期开始,中国许多地区的高中,新校舍拔地而起,学生数倍增长,一个年级达到十几个班甚至几十个班,往往超过从前一所学校的规模。

学生多了,规模大了,只能去寻找新的管理办法。

比较通行的一套,是实行年级管理。

我们中国高中六校联盟(以下简称六校联盟)的学校虽地处东西南北,却几乎在同一时期不谋而合地选择了扁平化管理体系,把教育教学管理的重心下移到各个年级。

高一的事儿归高一年级管,高三的事儿归高三年级管。

老师们也告别了原来学科教研组办公的地盘,分坐到各年级的行政区划里。

这样的格局,似乎井然有序,其实潜隐着问题。

这种体制下的级部,管理权责明晰,目标任务具体,工作积极主动。

他们会积极争取优秀师资力量的配置份额,会加强对日常教学行为的监控,会高度关注预期质量目标的达成。

但深一层探讨就不难发现:一个级部,说到底是为了这个年级3年目标的实现而设置的行政组织;3年之后,这个组织就不复存在。

“十二五”规划内容提纲前言——“十一五”规划简要总结分解内容:各项工作简要总结相关单位:各单位——面临形势、发展环境和要求——要重点解决的问题分解内容:各项工作要解决的关键问题相关单位:各单位一、总体思路1.发展思路2.总体目标总体目标、分解目标3.重点举措二、主要任务各部分内容分别包括综述(思路和总目标)、具体指标、主要措施、重点项目。

1.队伍建设分解内容:师资队伍和高层次人才队伍建设总体目标、思路、主要举措;高层次人才队伍建设机制;教师队伍总体规模和分职称、学历指标(数量、比例);国家级和主要的省部级称号的高层次人才和团队建设目标;学科带头人、博士、硕士研究生导师队伍建设目标、思路及主要措施;其他队伍建设目标、思路与主要举措;其他。

相关单位:人事处、研究生院、教务处、科技处、学科建设处2.学科建设分解内容:学科建设总体目标、思路、主要措施;学科结构优化的思路和措施;优势学科创新平台和“211工程”建设及标志性成果相应指标;国家和省部级重点学科建设;建设国际一流石油学科的思路和举措;重点建设的新学科和发展策略;博士学位授权一级学科、博士、硕士点建设目标及主要措施;两校区学科定位布局等;其他。

相关单位:学科建设处、研究生院、科技处3.人才培养分解内容:各类人才培养目标、教育理念、教学工作基本思路、拟采取的重大举措;各类人才规模、专业数量和结构及调整思路;各类人才培养模式的基本描述;加强教学基本建设、培养机制改革、创新人才培养模式、深化教学模式改革、增强人才培养特色、完善教育教学管理制度和质量监控保障体系、提高人才培养质量的目标、思路与重大举措;教学质量工程建设目标、思路、主要举措;各类国家级教学项目建设目标及措施;专业建设、品牌特色专业、新专业以及工科基地等各级各类人才培养基地建设的目标及举措;高级别优秀教育教学类成果培育目标、主要措施;特色工作和项目;学生教育与管理体系、队伍建设的目标、思路与举措;加强学风建设、组织开展第二课堂活动、培育学生文体与科技创新成果等的目标、主要措施;毕业生就业率的目标、保障措施等;其他。

应用经济学一流学科建设方案-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:随着经济全球化的加速和我国经济结构的调整,应用经济学这一学科的重要性日益凸显。

应用经济学作为一门独立的学科,旨在通过理论研究和实证分析,为解决社会实际问题提供理论支持和政策建议。

在当今世界经济的背景下,应用经济学的研究成果对于政府决策、企业发展、社会稳定等方面都具有重要意义。

本文将探讨应用经济学一流学科的建设方案,旨在提高我国应用经济学研究水平,培养相关领域的人才,推动学科发展。

文章将从学科建设现状、一流学科的特点以及具体的建设方案等方面展开讨论,希望能为应用经济学的发展做出一定的贡献。

1.2 文章结构文章结构部分将主要介绍整篇文章的布局和组织方式。

文章结构对于读者理解文章内容和逻辑推理非常重要,可以让读者更容易抓住文章的核心思想和逻辑。

在本次长文中,文章结构按照以下方式展开:首先,引言部分将提供整篇文章的背景和引出文章内容的必要信息,包括对应用经济学一流学科建设的概述、本文的目的以及提纲。

通过引言,读者可以对文章整体内容有一个基本的认识。

其次,正文部分将详细阐述应用经济学一流学科建设的现状和一流学科的特点,为后续提出一流学科建设方案做准备。

正文部分将介绍相关的学科发展历程、理论基础、研究方向等内容,为读者呈现应用经济学学科的整体情况。

最后,结论部分将对文章进行总结,给出对应用经济学一流学科建设方案的展望和意义。

结论部分将强调本文的主旨和重要观点,并对未来学科发展的前景进行展望,表明该建设方案的重要性和价值所在。

通过这样的结构设计,读者可以清晰地了解整篇文章的逻辑框架,有助于更好地理解和理解文章内容。

1.3 目的:本文旨在探讨应用经济学一流学科的建设方案,深入分析当前学科建设的现状和存在的问题,通过对一流学科特点的梳理,提出可行的解决方案与建议。

旨在为应用经济学学科的发展提供借鉴和启示,促进其在学术、教学和科研方面实现更好的发展,为学科建设提供有益参考。

重点学科建设项目申报评选实施方案模版__重点学科建设是高校学科建设的重点,是高等教育建设和发展的龙头,是体现和反映学校教学质量、科研水平的重要标志,是带动学校整体办学水平和效益提高的有效途径,是高校与国内外著名大学及科研机构进行学术交流和科研合作的窗口。

我院在重点学科建设的工作中,药理学获得了自建省级重点学科,标志着我院重点学科建设的突破。

为了进一步加强和规范我院重点学科建设工作,努力实现学院-年发展规划纲要和科研发展规划提出的到年我院建设个省级重点学科和个院级重点学科的目标,决定按照省级重点学科的标准和要求,对我院的重点学科建设立项进行评选。

一、评选原则和基本思路__按照“突出重点,重在建设、加强管理、提高效益”的原则,通过立项评选,促进我院重点学科建设的改革和发展,改变我院重点学科建设中存在的重点不够突出、管理不力、效益不明显的现状。

加大改革力度,实行优胜劣汰、稳步发展的竞争、激励机制,实现规范化管理。

以省级重点学科建设标准为依据,以出效益、出成果为目的,集中有限资金,着重扶持个院级重点学科建设项目的建设,为最终实现-年学院发展纲要建设目标而努力奋斗。

二、申请院级重点学科建设项目的基本条件__申报的院级重点学科建设项目原则上设在二级学科上,鼓励跨院系组建学科,院级重点学科应具备以下基本条件:__一申报学科应具有较强的特色和优势,通常具有-个研究方向,紧密结合我省、我市教育改革和社会、经济发展的需要,发展前景好,潜力大;申报学科经过建设有望建成在我省有重大影响的学科。

__二申报学科必须具有一支学术水平较高、稳定的研究队伍有名以上学科带头人,他们应是治学严谨,学术造诣深,具有很强的研究创新能力的岁以下教授或岁以下副教授;并且学术梯队中应具有素质较高,学术潜力大的优秀中青年骨干,拥有年龄岁以下副教授或博士-名,岁以下讲师或硕士-名。

__三申报学科应有一定的科研成果。

在科研立项方面,要求近三年来,承担有国家级科研项目或省级项以上科研项目,或项以上厅级科研项目,或是横向科研经费达万元以上;在科研成果方面,近三年来,获得厅级以上科研成果奖,正式出版有本学科的专著、教材,有国内外权威性检索系统收入的论文,或者是在国外高水平学术期刊和国内核心期刊发表学术论文达篇以上;培养人才的水平在本学科领域达到省内先进水平。

旅游管理专业学科建设规划一、指导思想依据旅游产业要素和首都旅游人才发展规划,以及产学研一体、国际化办学要求,汲取先进教育理念,调整并不断完善学科专业结构,优化人才培养方案,创新教育教学模式,狠抓教育教学质量,加强教育管理,提升我系、我校在旅游高等教育的影响力、人才在旅游行业中的竞争力。

二、专业基本情况(一)专业名称与属性⏹专业名称:旅游管理⏹专业属性:归属一级学科“工商管理”(1202)⏹专业方向:旅游管理和酒店管理⏹与专业对应的相关产业(职业领域):旅游业(二)专业发展历程回顾我系旅游管理专业下设酒店管理和旅游综合管理两个方向。

学科专业已毕业学生达200余人。

目前有在校7个班级,学生总数约为270人。

经历了坚持调整、改革、发展的过程后,我系旅游管理专业结构逐步拓展,专业教师教学水平和学科梯队的学术水平有一定提高,学科专业教学科研条件也得到明显改善,学院的专业建设和学科建设取得了一定成效:1、组织研讨、制定学科专业发展规划2012年以来,学科专业建设主要是巩固现有的专业和专业方向,规范各专业方向的培养计划,探索新的专业方向。

2、组织新的专业与专业方向的调研与论证学校30余名教师进行社会急需专业方向的调研与论证,2013年完成了“民族旅游方向”、“旅游经济方向”、两个个专业方向的积极论证及申报工作。

3、初步形成了较为合理的旅游管理专业布局从专业布局方面看,适应旅游业发展对人才的需要,从2012年始,我系逐步调整专业方向,增设酒店管理专业方向,并开始招生。

4、积极开展申报重点学科专业、特色专业及实验室的建设工作我校组织专业团队,积极申报旅游管理学科专业的重点建设,目前由于受到学科级别要求未予通过。

2012年,我系参与国家特色专业申报。

此外,在上级管理部门的大力支持下,成功组建专业实验室三个,即旅游管理信息实验室、酒店管理专业实训室和旅游专业形体训练室。

5、师资队伍建设成效显著目前本专业专职教师由创建之初的4名增加到现在的30多名。

教材建设方案第1篇教材建设方案一、背景随着我国教育事业的蓬勃发展,教材建设日益成为提高教育质量的关键环节。

优质的教材是培养高素质人才的重要保障,对促进教育教学改革、提高教育质量具有重要意义。

本方案旨在规范教材建设流程,确保教材内容的科学性、先进性和实用性,为培养适应社会发展需要的人才提供有力支持。

二、目标1. 确保教材内容的科学性、先进性和实用性。

2. 提高教材的编写质量,使之符合教育教学需求。

3. 建立健全教材审查制度,确保教材合法合规。

4. 提升教材的适用性和针对性,满足不同层次、不同类型的教育需求。

三、组织架构1. 成立教材建设领导小组,负责教材建设工作的组织、协调和监督。

2. 设立教材编写组,负责教材的编写、修订和审核工作。

3. 设立教材审查委员会,负责教材内容的审查和把关。

四、教材编写流程1. 需求调研:深入了解教育教学实际需求,广泛征求各方意见,明确教材编写目标。

2. 编写提纲:根据需求调研结果,制定教材编写提纲,明确各章节内容、知识点和技能要求。

3. 编写初稿:按照编写提纲,组织编写人员进行初稿编写。

4. 内部审核:初稿完成后,组织内部审核,确保教材内容的科学性、先进性和实用性。

5. 修改完善:根据内部审核意见,对教材进行修改完善。

6. 专家评审:邀请相关领域专家对教材进行评审,确保教材质量。

7. 定稿:根据专家评审意见,进行最后修改,形成定稿。

五、教材审查制度1. 审查原则:遵循客观、公正、公平、透明的原则,确保教材审查质量。

2. 审查流程:- 教材编写组提交教材审查申请。

- 教材审查委员会组织专家进行审查。

- 审查专家提出审查意见。

- 教材编写组根据审查意见进行修改。

- 教材审查委员会对修改后的教材进行复核。

3. 审查内容:主要包括教材内容的科学性、先进性、实用性、准确性和完整性等方面。

六、教材出版与发行1. 出版:选择具备相应资质的出版社出版教材。

2. 发行:按照国家相关规定,做好教材的发行工作,确保教材的及时供应。

推进学院学科、科研与研究生培养工作的思考——“提升办学能力学习年”活动学习经验交流会材料马克思主义学院副院长李福岩半年多来,校党委精心策划实施了学习年活动的方案以及一系列的学习活动,本人认真学习了校发关于教育理论的三本著作,认真听取了我校教育专家的学术报告与工作体会,尤其是认真学习了丹东暑期研讨班的会议精神,深有感触、深受启发。

在此基础上,结合自己分管的马克思主义学院的学科、科研与研究生工作,进行四个方面的思考与汇报。

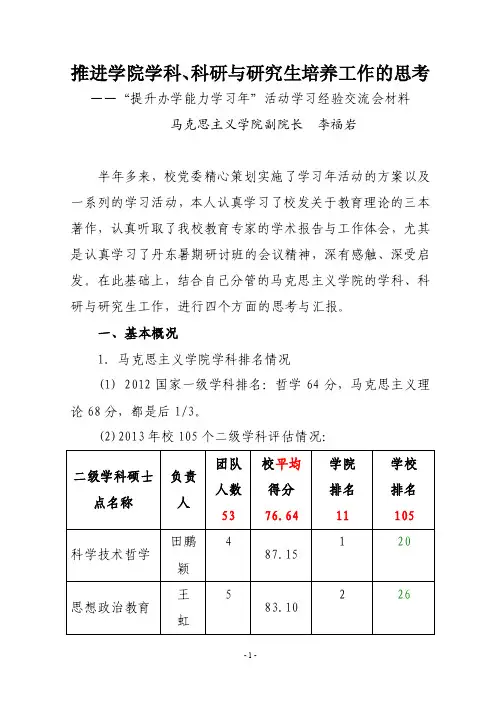

一、基本概况1.马克思主义学院学科排名情况(1) 2012国家一级学科排名:哲学64分,马克思主义理论68分,都是后1/3。

(2)2013年校105个二级学科评估情况:2.本院常年招生的硕士学位授权学科及方向11个,占全校招生学科89个(不算方向)的九分之一还多。

其中,马克思主义理论、哲学两个一级学科下开设8个二级学科:思想政治教育、马克思主义基本原理、马克思主义中国化、科技哲学、马克思主义哲学、伦理学、中国哲学、美学,政治学理论、中共党史两个二级学科。

此外,还开设就业指导与创业教育方向(课程与教学论)。

3.本院每年招生全日制学术型硕士研究生70人左右,占全校此类招生总数的比例为十分之一左右;每年生源充足,考博率、高质量就业率比例在全校前列,社会需求广泛。

4.本院拥有专职学科教师55人,其中教授10人,副教授24人,高级职称教师占总教师比为61.81%;博士和在读博士37人,占总教师比为67.27%;硕士生导师40人,其中专职硕士生导师31人,兼职导师9人。

5.本院专职教师2010-2012年学科科研成果丰厚。

共发表核心期刊论文63篇,其中《中国社会科学》1篇;出版著作30部,其中八大出版社出版学术著作11部;获批各类纵向课题149项,其中国家社会科学基金项目1项,获批科研经费总额为82.2万元;获省级政府类奖励14项,其中二等奖3项。

二、建设成效及优势与特色分析1.本院学科建设的最大成效与优势,在于已开设的10个二级学科确实能够形成各方面的互补与共享,能够在未来发展中集中一点有所突破。

2024年学科教学工作计划为深入推进“生本课堂”教学改革,进一步打造特色“养正课堂”,加强教学精细化管理,提升全体教师执教能力,提高课堂教学效率,加强校园文化建设,全面提高办学水平。

力争常规工作出新思路,重点工作树新优势,教学质量上新平台,为学校又好又快发展作出新贡献,特制定本计划:一、指导思想以新时期____教育方针为指导,认真____《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务____》,坚持以落实《国家中长期教育发展规划纲要》为工作指南,结合广区教科体局的部署安排,紧扣学校“养正”特色教育,积极开展教育教学教研活动,进一步转变教学观念,改革课堂教学,全面提高育人质量,推进学校可持续发展。

二、总体目标1.扎实推进课堂教学改革,致力打造以生为本的优质“养正”课堂,彰显学校办学特色;2.狠抓落实教学常规工作,全面提高学校教育教学质量,努力提升学校办学档次;3.重视教学研究,抓好校本培训,促进教师专业成长,助推学校发展。

4.着力完善课程建设,在抓好基础课程建设的同时,开设地方课程、校本课程,促进义务教育均衡发展。

三、主要任务及措施(一)狠抓教学常规,力推课改新潮。

在树立为老师服务的思想的同时,进一步建立起教导处高效的运行机制。

分管行政严格按时检查、督促、小结、交流各项教学常规运行情况,引导教师按教学工作计划,认真务实地完成各项教学工作,保证教学工作有序、高效运行,提高教育教学质量。

1.严格管理教学六认真,把“功在课前,精在课堂,思在课后”变为教师教育教学的自觉行为。

(1)落实检查:(查教案修改,查课堂教学,查作业设计和批改,查培优补差)教导处牵头,采取定时查、随机抽查、听课后查等多种方式对教学常规实施多层次多方式的检查、强化教师的常规自觉。

学校分管领导主动深入一线指导抽查,加强信息反馈。

教导处检查务必定时定量、重点突出、记录清楚、反馈信息及时沟通,强化矫正。

(2)加强指导:教导处成员勤进课堂,了解情况、指导教师教学,每周至少听课____节。

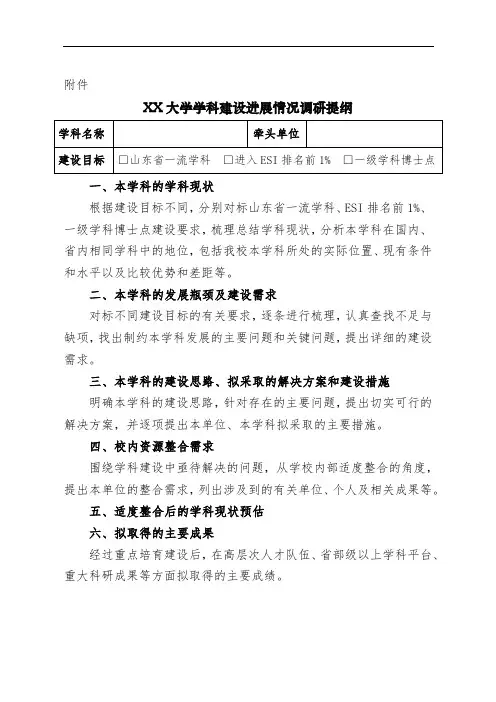

附件

XX大学学科建设进展情况调研提纲

一、本学科的学科现状

根据建设目标不同,分别对标山东省一流学科、ESI排名前1%、一级学科博士点建设要求,梳理总结学科现状,分析本学科在国内、省内相同学科中的地位,包括我校本学科所处的实际位置、现有条件和水平以及比较优势和差距等。

二、本学科的发展瓶颈及建设需求

对标不同建设目标的有关要求,逐条进行梳理,认真查找不足与缺项,找出制约本学科发展的主要问题和关键问题,提出详细的建设需求。

三、本学科的建设思路、拟采取的解决方案和建设措施

明确本学科的建设思路,针对存在的主要问题,提出切实可行的解决方案,并逐项提出本单位、本学科拟采取的主要措施。

四、校内资源整合需求

围绕学科建设中亟待解决的问题,从学校内部适度整合的角度,提出本单位的整合需求,列出涉及到的有关单位、个人及相关成果等。

五、适度整合后的学科现状预估

六、拟取得的主要成果

经过重点培育建设后,在高层次人才队伍、省部级以上学科平台、重大科研成果等方面拟取得的主要成绩。

2024年重点学科建设计划任务书范本【任务书模板】任务书编号:【填写任务书编号】任务书名称:2024年重点学科建设计划任务书发布日期:【填写任务书发布日期】任务书起止日期:【填写任务书起止日期】任务书发布单位:【填写任务书发布单位】任务书接收单位:【填写任务书接收单位】任务书负责人:【填写任务书负责人】任务书联系方式:【填写任务书负责人联系方式】一、任务背景与目标【填写任务背景与目标】二、任务要求1. 梳理学科建设现状(1)对该学科当前的发展情况进行调研和梳理,包括设施设备、人才队伍、科研水平等方面的建设情况。

(2)分析该学科建设的薄弱环节,明确存在的问题和挑战。

(3)总结近年来该学科取得的重要成果和突破。

2. 制定学科发展目标(1)根据学科建设现状和国家发展需要,确定2024年学科发展的总体目标。

(2)细化学科发展目标,包括基础研究、应用研究、人才培养等方面的具体目标。

(3)明确学科发展目标实现的关键路径和关键环节。

3. 制定学科建设计划(1)根据学科发展目标,制定2024年学科建设的详细计划,包括基础设施建设、人才培养、科研项目等方面的具体措施和时间安排。

(2)明确学科建设计划的预期成果和阶段性评估指标。

4. 落实学科建设资金投入(1)根据学科建设计划,合理确定学科建设资金的投入规模和分配方式。

(2)明确学科建设资金的来源,包括政府拨款、科研项目经费、企事业单位投入等。

(3)建立学科建设资金的监督管理机制,确保资金使用的效益和透明度。

5. 组织实施学科建设(1)明确学科建设的组织架构和责任分工。

(2)协调学科建设各方力量,落实学科建设的各项措施。

(3)加强学科建设的宣传和推广,提高社会对学科建设的关注度和认可度。

三、任务书进度安排1. 梳理学科建设现状:【填写完成时间】2. 制定学科发展目标:【填写完成时间】3. 制定学科建设计划:【填写完成时间】4. 落实学科建设资金投入:【填写完成时间】5. 组织实施学科建设:【填写完成时间】6. 学科建设阶段评估:【填写完成时间】7. 学科建设总结报告撰写:【填写完成时间】四、任务书组成部分1. 任务书正文2. 附件1:学科建设现状调研报告3. 附件2:学科发展目标细化表4. 附件3:学科建设计划详情5. 附件4:学科建设资金投入详细方案6. 附件5:学科建设组织架构和责任分工图7. 其他附件:【根据需要添加其他附件】以上为《2024年重点学科建设计划任务书模板》,请根据实际情况进行填写和调整,并确保任务的顺利完成。

中学近期、中期、远期发展规划西景明学校近期、中期、远期发展规划一、指导思想以“三个代表”重要思想为指导,坚持科学发展观,全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,坚持改革创新,坚持质量立校,科研兴校,构建一个安全、和谐、充满人文关怀的校园,让每一个学生都得到成长,让每一位教师都得到发展。

二、学校发展总目标以“抓管理、促质量、创品牌”为办学宗旨,“团结、进取、勤奋、创新”为校训,通过全校师生的努力奋斗,逐步形成“敬业、爱生、严谨、善导”的教风,“求真、务实、合作、创造”的学风和“知书、达理、明志、向上”的校风。

争取利用10年时间,把学校管理不断规范,队伍建设不断优化,以现代化教育思想和理念,现代化教育方法和手段,构建现代化的教育模式,形成我校独有的办学特色,从而把我校建成广西的品牌初中学校。

三、近期(2016-2019年)办学目标和措施(一) 工作任务与目标1、完善各项管理制度和各类组织机构,让学校有序地进行各项工作。

2、完成校园文化的规划建设,完善校园的生活区、教学区、活动区等功能区建设。

3、教学设备设施完善配备,每个教师能够熟练的运用现代教育技术开展教学。

4、进一步完善学习小组的建设,让学生真正做学习的主人,提高学习兴趣,逐渐形成我校的办学特色。

5、完成现有课题的阶段实验,启动更多的新课题研究,从而促进我校科研氛围。

(二)具体措施1、学校领导讨论,起草《行政干部工作目标责任制》、《教师工作效益评价与实施方案》、《教师遵纪守法管理条例》、《教职工民主管理责任制》、《教师职称聘任条例》,并提交教代会讨论、修订,使学校工作走上系统化、制度化、责任化、能动化的轨道。

2、积极争取上级主管部门和政府的资金投入,规划好校园的生活区、教学区、活动区等功能区建设,逐步实现校园人文环境建设方案。

3、加强教师队伍建设,努力建设一支师德高尚,教风严谨,业务精湛,乐意奉献的教师队伍。

①继续组织教师认真学习贯彻“三个代表”重要思想及教育方针政策,深刻领会内涵和实质,增强我校教师干好本职工作的责任感和使命感。

附件1:总体规划、专项规划、学院规划框架提纲参考模板(排版要求:全文行距1.5倍,段前段后0行,一级标题三号黑体,二级标题三号楷体国标加粗,三级标题三号仿宋国标加粗,正文三号仿宋国标。

外文、数字采用Times New Roman字体,页码用阿拉伯数字连续编页,页底居中。

)东北大学“十四五”发展规划框架提纲参考模板引言(责任单位:学科处)一、发展现状及形势分析(一)“十三五”期间主要发展成就(责任单位:各部门,每部分400—600字)“十三五”期间学校各项工作的进展与现状,加粗字体为责任部门。

1.双一流与学科建设(学科处、宣传部、研究生院、教务处、科研院、人事处、学生处、计财处、国际处等)2.队伍建设(人事处、组织部、资产处等)3.人才培养(研究生院、教务处、继教学院、学生处、团委、创新创业学院、学生指导服务中心等)4.科学研究与社会服务(科研院、外联处、图书馆、产业集团等)5. 校园与智慧校园建设规划(基建处、信网办)6.合作交流与开放发展规划(国际处、国际学院、外联处等)7.党的建设与思想政治工作(党办、组织部、宣传部、统战部、巡察办、纪委办、人事处、学生处、研究生院等)8.文化传承创新(宣传部、科研院、党办、团委、学生指导服务中心等)9.治理体系建设(校办、党办、统战部、纪委办、人事处、计财处、资产处等)10.经费与资源保障规划(计财处、资产处、基建处、外联处、采招办、后勤处、图书馆等)(二)差距和不足(责任单位:各部门,每条100—300字)站在学校高度,提出本部门业务范围内的主要差距和不足,不少于1条,不多于3条。

(三)未来发展的机遇与挑战(责任单位:学科处,500—1000字)阐述学校发展面临的外部机遇与挑战。

二、指导思想与基本原则(责任单位:学科处)(一)指导思想(二)基本原则三、发展思路与目标定位(一)发展思路(愿景)(责任部门:学科处)阐述远景发展目标及“十四五”发展目标。

(二)发展定位(使命)(责任部门:学科处)发展目标的展开,阐述学校存在价值何在,应发挥怎样的社会功能和作用等。

小学教育专业“十三五”发展规划学科专业发展是学院进行人才培养和为社会服务的生命线,是提高教育教学质量好办学效益的的重要工程,也是关系学院及全局及我系长远发展的重要工程。

科学地规划学科专业发展,是学院谋求发展、院系形成自身办学特色和优势的一项战略性任务。

一、指导思想根据我院“十三五”规划,结合我院的办学定位和特色,瞻顾今后五年我系发展目标规划,以及社会发展对小学教育专业人才的需求,特制定本教研室2018-2022年专业建设与发展规划。

二、小学教育专业现状简析教育与心理科学系小学教育专业现有专任教师 15名,其中教授1名,副教授7名,副高级以上职称占教师总人数的53%;拥有博士学位的3名,在读博士1名,拥有博士学位的教师占教师总数的27%;硕士研究生学位7名,占教师总数的47%;40岁以下的青年教师7名,占教师总人数的47%。

(二)课程建设:小学教育专业教师积极进行课程建设,截止2018年8月,在建院级资源共享课九门:《心理学》、《课程与教学论》、《外国教育史》、《压力管理与心理健康》、《专业教育学》、《小学生心理学》、《教育学》、《教育科学研究方法》、《大学生心理健康教育》;课程思政教育教学改革课程两门:《学校管理学》、《教育学》(其中《学校管理学》为省级试点课程,《教育学》为院级试点课程)。

(三)教学研究:小学教育专业教师以教学为本,以教育教学实践中存在的问题为导向开展教育教学研究;以专业建设、课程建设为平台进行学科建设,教师在教育教学中积极进行改革与探索,立项的教学研究项目见表1:表1 小学教育专业教学研究项目一览表教学改革的具体工作和改革举措见下表:表2 小学教育专业教学改革工作成果及举措汇总表(四)实训设施及实践基地建设:从专业建设实际发展需求和学生教学能力培养的需要出发,小学教育专业共建设实践教学基地9个,实训教室5个。

表3 小学教育专业实践基地一览表表4 小学教育专业实验实训设施一览表(五)科研水平:2013年至2018年期间,小学教育专业教师主持、参与的省级科研项目共2项。

《应用化学学科建设发展规划(2009〜2011 )》编写提纲一、建设目的和意义应用化学是工学化学工程与技术一级学科下与化学工程、化学工艺、生物化工、工业催化并列的一个二级学科(编号080704)。

是以化学基本理论和方法对化工、材料、医药、信息、生命、环境、能源、地球、空间和核科学等工业生产中与化学有关的问题进行应用基础理论和方法及应用研究为使命的中心学科,是化学与化工之间的桥梁与纽带,是人类赖以生存和国民经济发展的重要支撑。

通过对本学科的建设,全面提升本学科的教学科研能力和水平、项目和成果的档次以及人才培养质量和对区域经济发展的贡献。

顺利完成省级重点建设学科的建设任务。

二、学科概况本学科点是在已有近30 年办学历史的化学学科基础上于2004 年筹建而成。

现有专任教师21 人,其中教授 2 人、副高8 人、讲师11 人。

其中,具有博士学位8人(含1人博士在读)、7人硕士研究生毕业;有原子吸收分光光度计(WFX-130)、气相色谱仪(GC900 GC9800和紫外吸收光谱仪(UV 2100、VARIAN Cary)、多功能X射线衍射仪BRUKER D8 ADVANCE XRD600同步热分析、Nicolet 5700 智能傅立叶红外光谱仪、Gemini V 2380 全自动比表面积和孔隙分析仪、Agile nt 1200 高效液相色谱仪,AGLIENT 3DCE毛细管电泳仪、VARIANCary 100分子荧光分光光度计和岛津GCMS-2010PLU气质联用仪等1100 余万元仪器设备。

承担各类基金项目40 余项,其中,国家创新基金 1 项、省部级15 项、横向项目4 项,省教育厅12 项。

发表研究论文200 余篇,其中被SCI、Ei 和ISTP收录35篇。

获安徽省高等学校省级优秀科技成果三等奖1项。

开发橡胶、塑料助剂、医药、农药中间体和食品添加剂等精细化工产品12个,22 创建“含有活性氢大分子量有机化合物衍生化萃取-气相色谱”等分析方法1、现有基础本学科点在功能材料与精细化工领域的研究方向主要有四个方面:(1)功能材料以与环境化学物质(如气体)之间作用所引起的电阻改变来检测各种有毒有害易燃易爆气体的敏感材料探索为主的功能材料研究始于1997 年。

经过10 余年的发展,目前已有较为完善的粉料合成手段、气敏元件制备工艺设备、电化学分析仪和电池循环系统及部分表征等设备,并有校级“功能材料研究所” 依托。

先后负责主持此领域的自然科学基金课题8 项,在Sensors and Actuators 、化学学报、物理化学学报、无机材料学报、化学物理学报、应用化学、中国科学技术大学学报、半导体杂志、仪器仪表学报、功能材料等刊物发表独撰或第一作者论文60余篇,其中被SCI、ISTP、Ei 收录的第一作者论文20 余篇。

在新型气体敏感材料探索、制备方法、导电性能和气敏效应及高性能锂电材料等领域的研究已达相当水准。

本研究方向学术带头人为葛秀涛教授。

成员有吴刚副教授(博士)、冯剑副教授(博士后)、李永红高级实验师、郑建东讲师(博士)、任兰正博士、章守权讲师(博士在读)、冯建华讲师(硕士)、侯金松讲师(硕士)。

(2)精细化学品开发与应用注重实验室研究与工程化研究及与工业化生产的紧密结合。

近20 年来,先后完成“紫外线吸收剂UV-320的研制。

1995年吉化集团公司鉴定,1996年吉林省科技厅技术鉴定;连续法合成叔十二碳硫醇的工艺研究(小试)。

1996.12 年中国石油吉化集团公司技术鉴定;连续法合成叔十二碳硫醇的工艺研究(中试),1998.12 年中国石油吉化集团公司技术鉴定;3000 吨/ 年连续法合成叔十二碳硫醇技术转让项目于2005 年开车成功;乙烯装置本研究方向学术带头人为薛连海教授。

成员有葛秀涛教授、吴刚副教授(博士)、吴霖生副教授、李永红高级实验师、楼鑫博士、侯金松讲师(硕士)、郑建东讲师(博士)、任兰正博士、冯建华讲师(硕士)。

(3)工业分析以“毛细管气相色谱、填充柱气相色谱、高效液相色谱、红外光谱、核磁共振谱和气相色谱/ 质谱联机分析”为主要手段,建立快速、简捷、准确的有机物定性、定量分析方法、实时在线生产工艺控制分析方法为主要特色。

以创新分析方法和理论与破解企业技术难题为目的进行应用研究,在本领域发表学术论文40 余篇、建立并应用的分析方法有22 项。

产学研结合的优势和特色十分明显。

本研究方向学术带头人为薛连海教授。

成员有吴霖生副教授、孙艳辉博士、李敏副教授、张汆博士、王金秀硕士。

(4)化学分离主要涉及复杂体系微相分离和高效毛细管电泳的分离富集。

采用统计力学手段研究复杂物系热力学性质、为微相分离结构和自组装形态提供理论解释和预测,采用MD和DPD计算机模拟获取复杂物系微相结构或自组装形态。

在约束体系嵌段共聚物的微相分离形态、表面活性剂和聚电解质混合体系的相互作用和自组装结构方面的研究处于领先,发表论文近20篇,其中管道约束体系模拟成果作为封面文章发表于Macromolecular Theory and Simulations 杂志(MTS, 2006, 15, 674 );采用大体积、场放大进样和与瞬间等速电泳结合的预富集方法,将移动化学反应界面用于生物基体中的药物分析,增加了检测灵敏度,初步解决了高盐基体中样品的富集分离。

本研究方向学术带头人为冯剑副教授。

成员薛连海有教授、郑建东讲师(博士)、李敏副教授、吴霖生副教授、孙艳辉博士、张汆博士。

3、教学与人才培养根据“地方性、应用型”办学定位,建构高水平的本科人才培养体系(包括培养方案、师资队伍、课程、教材、教学研究与改革、教学管理、专业特色和评价体系、实验基地、文献资料、研究所(室)等),不断提高人才培养质量是我们的不懈追求。

为此:(1)强化师资队伍建设坚持以人为本,在上级领导统一领导下,采用稳定和引进并重措施,抓好“教学”和“科研”两支队伍建设;重点加强学术带头人以及学术骨干和中青年教师的培养,“有为有位”、“统筹兼顾”;采用“教学、科研、服务”综合测评,最大限度调动工作积极性与创造性;积极鼓励教师申报或参加国家、省部级重点科研课题,不断提高本学科的研究水平和创新能力,形成良好的发展环境和科研氛围,加强与企业之间的合作,争取更多的横向课题;广泛开展学术交流,增强学术气氛,每年外聘3-4 名本学科知名专家、学者来系作学术报告并指导科研和教学工作,同时在本系内组织青年学者进行学术交流4-6 次。

成效显着,先后有 4 名博士学成如期而归,而且还引进了 1 名教授和 3 名博士。

目前,本学科点副高职和硕士以上学历教师均达56%以上。

(2)时刻不忘“实验室、实践基地和仪器设备”建设本学科是一门实验科学,理论、规律、成果一刻也离不开实验的检验。

没有实验室、实践基地和仪器设备,师资越强浪费越大,人才培养质量更是无从保证。

多年来,我们扭住“实验室、实践基地和仪器设备”建设时刻不忘。

除每年年终总结和计划及能关联的机会去争取外,做好规划和所需仪器设备的各种准备亦十分关健。

仅2003 年以来,实验室面积就从原来1500m2增加到4000吊。

目前已拥有X射线衍射仪、同步热分析,智能傅立叶红外光谱仪、高效液相色谱仪、毛细管电泳仪、分子荧光分光光度计、气质联用仪等大型仪器,使我们的仪器设备拥有率已跃入安徽同类高校前列。

实践基地2007 年一年净增 4 个。

这均为实现本学科点的跨跃式发展奠定了很好的基础。

近30 多年来,已为国家培养了大批优秀人才,有近200 人考取了研究生。

4、已有物质条件(1)现有化工原理、化学工程与工艺、应用化学专业、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学等实验室和功能材料研究所等实验室和研究所(室)4000nm;拥有原子吸收分光光度计、气相色谱仪、紫外吸收光谱仪、多功能X射线衍射仪、同步热分析,智能傅立叶红外光谱仪、全自动比表面积和孔隙分析仪、高效液相色谱仪、毛细管电泳仪、分子荧光分光光度计、气质联用仪等仪器设备1000 余万元。

(2)有“来安金禾实业”和“来安振兴化工厂”及“南京化学工业公司”、“安庆石化”等实践基地。

(3)图书资料纸质图书45910册;网络图书11152种(超星图书馆)。

期刊108 种。

(4)教学辅助设备理化楼有两个能容纳120人的多媒体教室和1个60余台计算机的仿真模拟实验室。

5、优势和差距本学科的优势在于经历近30 年发展和2002-2004 年“专升本”、西班牙? 以色列政府贷款以及2005-2008 人才引进的黄金期的快速发展。

已经建立起一支责任性强、教学能力强、学术层次较高、年龄结构较合理、充满活力教学和研究队伍。

初步具有开展科学研究的基础条件。

在教学和科研方面取得了一批有价值的研究成果;拥有了实验科学研究必须具备的近10 0 0余万元的大型仪器设备。

主要的差距在于几个主要研究方向学术负责人和研究团队的力量还比较薄弱;项目小、研究经费缺乏;研究设施尚不完善,实验室面积不足,大部分研究人员尚无固定的研究场所、材料研究必需的电镜尚无;在省内具有较高影响的教学和科研成果相当不足。

三、建设目标与发展规划1、学科队伍建设学术团队是学科建设的关键。

将按“学科带头人必须具备本学科坚实的理论基础,较宽的学术视野、善于把握学术前沿和高度的责任感、凝聚力,能带领本学科始终走在学科建设的前列;学科骨干必须具有宽阔的胸怀和气度,富有奉献和协作精神,能为本学科的发展共同奋斗”的要求,每个学科方向遴选 1 位水平最高、影响最大的教授为学术带头人,1-2 位学术地位比较高的教授、副教授为学科骨干,每个学科骨干下面有若干名职务、学历、年龄等结构合理的助手。

以该学术团队为基础,建立相应的教学团队,促进教学改革与教学建设任务,提升教学水平和人才培养质量。

2、科学研究科学研究是学科建设的重要载体,其重要体现是学科方向、学科基地和学术成果。

“功能材料,精细化学品开发与应用,工业分析”是本学科根据我校实际和区域社会经济发展要求凝练出的 3 个具有区域特色并能体现自身优势的学科方向;GC、XRD DTA-TG IR、HPLC毛细管电泳仪、紫外-可见分光光度计、分子荧光分光光度计、气质联用仪”等仪器设备和“化工技术研究所”、“功能材料研究所”和“工业催化” 等研究室、实验室以及Elsevier ”外文数据库使用权等文献资料是学科建设基地;科研立项、课题经费、论文(检索)论着、发明专利以及各类成果的获奖等是学术成果的标志。

如何精心组织协调学科成员、紧紧围绕学科方向和学科基地的自身条件、紧密结合企事业单位需求,与相关学科、其它高校、科研机构和企事业单位联合,做强做大学科方向、积极寻求新学术生长点,管好、用好仪器设备,为地方经济服务、完成横向课题、争取实现国家自然科学基金的零突破,多出标志性成果,乃本学科建设内容的重中之重。