城市空间结构

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:1

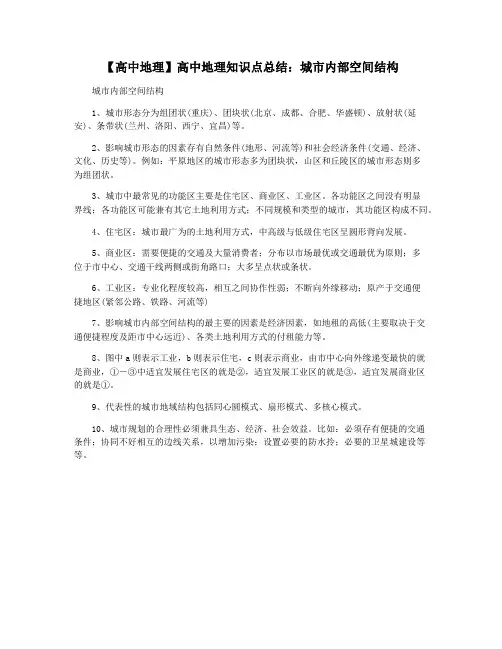

【高中地理】高中地理知识点总结:城市内部空间结构城市内部空间结构

1、城市形态分为组团状(重庆)、团块状(北京、成都、合肥、华盛顿)、放射状(延安)、条带状(兰州、洛阳、西宁、宜昌)等。

2、影响城市形态的因素存有自然条件(地形、河流等)和社会经济条件(交通、经济、

文化、历史等)。

例如:平原地区的城市形态多为团块状,山区和丘陵区的城市形态则多

为组团状。

3、城市中最常见的功能区主要是住宅区、商业区、工业区。

各功能区之间没有明显

界线;各功能区可能兼有其它土地利用方式;不同规模和类型的城市,其功能区构成不同。

4、住宅区:城市最广为的土地利用方式,中高级与低级住宅区呈圆形背向发展。

5、商业区:需要便捷的交通及大量消费者;分布以市场最优或交通最优为原则;多

位于市中心、交通干线两侧或街角路口;大多呈点状或条状。

6、工业区:专业化程度较高,相互之间协作性弱;不断向外缘移动;原产于交通便

捷地区(紧邻公路、铁路、河流等)

7、影响城市内部空间结构的最主要的因素是经济因素,如地租的高低(主要取决于交

通便捷程度及距市中心远近)、各类土地利用方式的付租能力等。

8、图中a则表示工业,b则表示住宅,c则表示商业,由市中心向外缘递变最快的就

是商业,①-③中适宜发展住宅区的就是②,适宜发展工业区的就是③,适宜发展商业区

的就是①。

9、代表性的城市地域结构包括同心圆模式、扇形模式、多核心模式。

10、城市规划的合理性必须兼具生态、经济、社会效益。

比如:必须存有便捷的交通

条件;协同不好相互的边线关系,以增加污染;设置必要的防水拎;必要的卫星城建设等等。

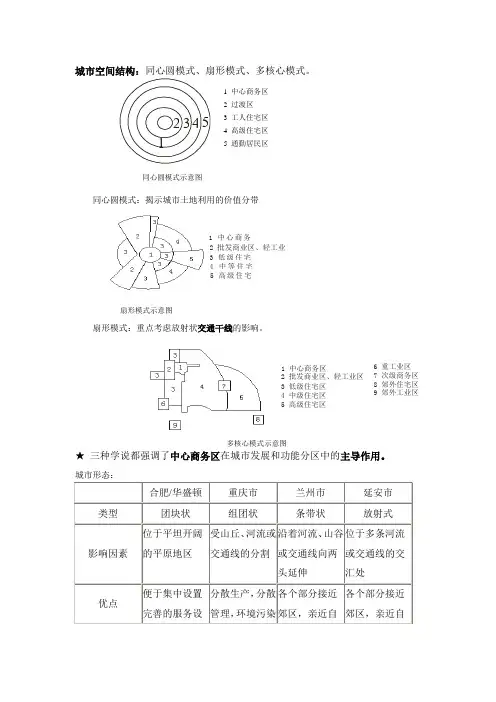

城市空间结构:同心圆模式、扇形模式、多核心模式。

同心圆模式:揭示城市土地利用的价值分带

扇形模式示意图

扇形模式:重点考虑放射状交通干线的影响。

★ 三种学说都强调了中心商务区在城市发展和功能分区中的主导作用。

城市形态:

1

4 中等住宅2 批发商业区、轻工业3 低级住宅

5 高级住宅

1 中心商务

多核心模式示意图

3 低级住宅区 1 中心商务区

7 次级商务区 5 高级住宅区

9 郊外工业区

8 郊外住宅区 4 中级住宅区 6 重工业区 2 批发商业区、轻工业区 2 3 4 5 1 中心商务区 2 过渡区 3 工人住宅区 4 高级住宅区 5 通勤居民区

同心圆模式示意图。

城市空间结构分类和功能分区城市空间结构是指城市在空间上的组织结构和布局。

它是城市发展的重要方面,对城市的经济、社会和环境等各个方面都具有重要影响。

城市空间结构分类主要有层次结构、轴向结构、辐向结构和网状结构等。

而城市的功能分区则是按照城市内不同的功能特点来划分的,包括居住区、商业区、工业区、交通区、文化教育区、行政办公区和休闲娱乐区等。

1.层次结构:层次结构是指城市内各种空间元素之间的垂直分层关系。

城市的层次结构一般包括核心区、商业区、住宅区和郊区等。

核心区是城市的经济、文化和政治中心,集中了大量的商业企业、行政机构和文化设施。

商业区则是城市的商业活动中心,有各种商店、超市和购物中心等。

住宅区主要是供人们居住的地方,有不同规模和类型的住宅小区。

郊区则是城市的边缘区域,在城市发展过程中一般是农田或者未开发的土地。

2.轴向结构:轴向结构是指城市在一些方向上的延伸布局。

城市的轴线是城市内不同功能区域的连线,沿着这条轴线分布着不同的功能区。

例如,城市中心的轴线可能是由商业区、行政办公区和文化教育区等构成。

沿着这条轴线,商业和办公设施集中在中心地带,而住宅区则相对分散在两侧。

3.辐向结构:辐向结构是指城市中心区向外辐射延伸的布局。

辐向结构通常是以城市中心为起点,通过道路、铁路或者其他交通设施向周边地区扩展。

这种布局主要用于大城市和较为发达的地区,因为这些地区有较强的交通、经济和社会活动需求。

辐向结构能够促进交通和信息流动,同时也对城市的发展产生积极影响。

城市的功能分区:1.居住区:居住区是城市中人们居住的地方,主要包括住宅小区、公寓和别墅等。

居住区一般需要配备相应的生活设施和社区服务设施,如商店、学校、医院等。

2.商业区:商业区是城市的商业中心,集中了各种商业服务设施,如商场、超市、百货公司等。

商业区一般交通便利,消费氛围浓厚。

3.工业区:工业区是城市的工业生产基地,集中了各种工业企业和生产设施。

工业区需要便捷的交通和良好的环境条件,以支持工业生产的发展。

城市空间结构三大模式

三种城市空间结构类型:同心圆模式、扇形模式、多核心模式。

城市空间结构是指,不同的经济活动占据城市内不同的空间,在城市地区内部出现不同的组合格局,形成不同的城市形态。

同心圆模式

城市内部空间结构是以不同用途的土地围绕单一核心,有规则地从内岛外扩展,形成圈层式结构,当城市人口的增长导致城市区域扩展时,每一个内环地带必然延伸并向外移动,入侵相邻外环地带,产生土地使用的演替,但并不改变圈层分布的顺序。

城市空间结构的这一顺序以中心区为核心,自内向外,由五个同心圆组成,五个环带依次为中心商业区、过渡地带、工人住宅区、良好住宅带和通勤带。

扇形模式

扇形理论是霍姆·霍伊特通过对美国64个中小城市及纽约、芝加哥等著名城市的住宅区分析后于1939年创立的。

霍伊特用经济学家的眼光,关注住房市场是怎样根据美国政府的抵押政策的建议而运行的。

他利用租金的高低作为住房质量的象征,证明各类城市居民住宅用地趋向于沿着主要交通线路和自然障碍物最少的方向由市中心向市郊呈扇形发展。

多核心模式

多核心理论最先是由麦肯齐于1933年提出,后由哈里斯和乌尔曼于1945年加以发展的。

该理论强调,随着城市的发展,城市中会出现多个商业中心,其中一个主要商业区为城市的主要核心,其余为次核心。

这些中心不断地发挥成长中心的作用,直到城市的中间地带完全被扩充为止。

而在城市化过程中,随着城市规模的扩大,新的中心又会产生。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

城市空间结构名词解释概述城市空间结构是指城市内各个区域的分布、组织和相互关系,是城市地理环境及人类社会经济活动在空间上的体现。

本文将对城市空间结构中的一些关键词进行解释,以便读者更好地理解城市的空间组织和发展。

1.市中心市中心是城市的核心区域,通常是经济、政治、文化和交通等要素集中的地方。

市中心往往拥有最密集的建筑、最繁忙的商业街区和最重要的公共机构。

它在城市发展中起着重要的引领作用,是城市空间结构中的一个核心要素。

2.主城区主城区是指城市中发达的中心区域,通常是市中心及其周边的一些重要区域。

主城区密集的人口、商业和文化活动,以及高密度的建筑群体,使其成为城市发展的重要节点。

主城区往往是城市空间结构中的热点区域,拥有较好的基础设施和公共服务设施。

3.郊区郊区是指主城区以外,但与主城区相连的城市边缘地带。

郊区通常是城市发展的外围地区,地理环境相对较为宽松,土地利用以工业、住宅和商业为主,同时也包含较多的农田和自然保护区。

随着城市扩张和发展,郊区也成为了城市空间结构中重要的发展潜力区。

4.城市流域城市流域是指一个城市及其周边地区的自然地理边界,主要由河流、湖泊和山脉等地形地貌要素组成。

城市流域是城市空间结构中的一个重要维度,影响着城市的空间范围和资源利用。

城市流域的开发和保护,对城市的可持续发展具有重要意义。

5.交通枢纽交通枢纽是城市中重要的交通集散地,包括火车站、汽车站、航空港等。

交通枢纽为城市的交通运输提供了重要的便利条件,也成为城市空间结构中的交通节点。

交通枢纽的合理布局和高效运行,对城市的交通拥堵和经济发展具有重要影响。

6.住宅区住宅区是城市中居民居住的区域,主要由住宅楼宇和相应的配套设施组成。

住宅区在城市空间结构中占据重要地位,关系到人们的生活品质和社会稳定。

住宅区的规划和建设应考虑到居民的需求,提供良好的居住环境和公共服务设施。

7.商业中心商业中心是城市中商业活动最集中的区域,包括购物中心、商务区和市场等。

城市空间结构城市空间结构是指城市内不同地区之间的相互关系和布局特征。

城市空间结构是城市规划和发展的重要组成部分,它直接影响着城市的可持续发展和居民的生活质量。

本文将探讨城市空间结构的特点、影响因素以及优化方法。

一、城市空间结构的特点1. 聚集性:城市中人口、建筑和产业往往呈现“大而集中、小而分散”的特点。

市中心区域通常是商业、金融和政府机构的集中地,而住宅区则分布在市中心周围。

2. 分层性:城市常常呈现明显的分层结构,高层建筑主要集中在市中心,而低层建筑则分布在市中心周围的住宅区。

3. 辐射性:城市的交通和通信网络往往呈现辐射状结构,市中心作为核心区域,向外辐射至远郊区域。

4. 线性结构:一些城市沿着河流或海岸线逐渐发展成长条形的线性结构,这种结构通常由历史和地理因素所决定。

二、城市空间结构的影响因素1. 土地利用政策:土地利用政策对城市的空间结构起着重要的影响。

例如,限制市中心区域的建筑高度和密度,可以促进住宅区的分散发展。

2. 交通网络:城市的交通网络对空间结构起着决定性的作用。

良好的交通网络可以促进城市不同地区之间的联系和发展,缓解拥堵问题。

3. 市中心的功能:城市市中心通常是商业、行政和文化活动的集中地。

市中心的功能布局直接影响城市的空间结构。

4. 经济发展水平:经济发展水平也会影响城市的空间结构。

发达的经济中心通常拥有更完善的城市空间结构,而欠发达地区则可能出现不合理的布局。

三、优化城市空间结构的方法1. 混合用途开发:通过在同一地区内建设住宅、商业和办公区域,可以减少通勤距离,提高土地的利用效率。

2. 公共交通建设:加强公共交通系统的建设,促进城市不同地区之间的联系。

建设高速铁路、轻轨、地铁等交通设施,可以减少私人汽车的使用,缓解交通拥堵问题。

3. 发展多中心城市:通过在城市中心周围建设次级中心,可以分散市中心的功能,促进城市的均衡发展。

4. 提倡可持续发展:在城市规划和建设中,注重生态环境保护、资源的合理利用和经济的可持续发展。

城市空间结构研究一直是西方城市地理学研究的传统领域,从20世纪初期以来获得了长足的发展,形成了诸多的理论流派。

从20世纪20年代到60年代,生态学派、区位学派、新古典主义学派、行为学派是城市空间结构研究的主流;20世纪70年代,新马克思主义学派成为主流。

在20世纪80年代以后又形成了后结构主义和后现代主义。

(1)社会生态主义学派

最具代表性的要数芝加哥学派关于城市空间结构的三大经典模型,即同心圆理论、扇形理论和多核心理论。

1923年美国社会学家伯吉斯提出同心圆城市结构学说。

他在研究芝加哥的土地利用和社会特点后,提出了由五个同心圆带组成的城市格局。

他认为在城市不断扩张的同时,形成了不同质量的居住带,依次向外为:①市中心为商业中心区;②过渡带;③工人住宅带;④良好住宅带;⑤通勤带。

20世纪30年代,美国社会学家霍伊特提出了扇形理论。

他认为城市由市中心沿着主要交通路线发展或沿阻力障碍最小的路线延伸,故城市结构呈放射状的扇形模式。

1945年,美国社会学家哈里斯和E.L.厄尔曼提出多核心理论,多核心城市结构是一种比较现实的模式,反映了城市发展的多核心化和郊区化。

(2)城市区位主义学派

德国地理学家克里斯塔勒于1933年出版了《南部德国的中心地》一书,提出了中心地理论,这也是近代空间经济研究的重要理论。

他继承了古典经济研究方法,运用抽象的理论演绎方法建立了精确化的理论。

德国地理学家克里斯塔勒通过对德国南部城市和中心聚落进行大量调查,他发现一定区域内的中心地在职能、规模和空间形态分布上具有一定规律性,中心地空间分布形态会受市场、交通和行政三个原则的影响而形成不同的系统。

此后,德国学者廖什论证并发展了中心地理论。

(3)行为主义学派

社会行为学派出现于二十世纪六十年代,它克服了社会生态学派和经济区位学派对人简单化和理想化假设的缺点,认为在现实社会中土地利用者的区位决策行为因价值观、思维方式、知识水平和掌握信息等方面的影响不可能达到利益最大化的程度,而且最大经济效益和最佳效用并非人们进行区位决策的唯一目的。

(4)新马克思主义学派

新马克思主义学者认为,对城市空间结构的解析应建立在社会结构体的层面上,而不是建立在个体选址行为上,因为社会结构体系是个体选址行为的根源,资本主义的城市问题是资本主义的社会矛盾的空间表现。

1。