肺栓塞诊治新进展

- 格式:pdf

- 大小:5.06 MB

- 文档页数:24

肺栓塞的诊断与治疗新进展引言肺栓塞是一种严重的心血管疾病,由于血栓堵塞肺动脉或其分支而导致肺循环障碍。

它的发生率逐年增加,并且常常导致危及生命的并发症。

肺栓塞的诊断和治疗一直是医学界关注的焦点。

近年来,随着医学技术的不断进步和深入研究的开展,肺栓塞的诊断与治疗取得了新的进展。

肺栓塞的诊断主要依靠临床症状、影像学检查和实验室检验等多种手段。

临床表现包括呼吸困难、胸痛、咳嗽等,但这些症状缺乏特异性,因此需要结合其他检查结果进行综合判断。

影像学检查如CT肺动脉造影可以直观显示血管阻塞情况,而D-二聚体等实验室指标可以作为辅助诊断的依据。

在肺栓塞的治疗方面,早期诊断和及时治疗至关重要。

药物治疗方面,抗凝治疗是首选,常用的药物包括肝素和华法林等。

对于高危患者或无法耐受抗凝治疗的患者,可以考虑介入治疗或手术治疗。

介入治疗主要包括导管置入和溶栓治疗,手术治疗则包括肺动脉栓塞切除术等。

除了诊断与治疗,预防肺栓塞也是非常重要的。

预防措施包括加强宣教、促进健康生活方式、积极治疗相关疾病以及合理使用药物等。

此外,近年来一些新的预防方法也在不断涌现,如利用基因筛查进行个体化预防。

综上所述,肺栓塞的诊断与治疗在近年来取得了新的进展,但仍然存在一些问题和挑战。

随着医学技术的不断发展,相信肺栓塞的诊断与治疗将会进一步改善,为患者带来更好的生活质量和健康状况。

肺栓塞的概述肺栓塞是一种严重的心血管疾病,其发生机制主要是由于血栓堵塞肺动脉或其分支,导致肺循环障碍。

肺栓塞的发病率逐年增加,并且常常引发危及生命的并发症。

它可以发生在任何年龄段,但多数发病于中老年人群。

肺栓塞的病因复杂多样,最常见的病因是深静脉血栓形成并脱落至肺动脉系统,称为下肢深静脉血栓形成并肺栓塞。

其他病因包括心房颤动、心脏瓣膜病变、肿瘤、外伤等。

这些因素可促使血栓形成,并进一步阻塞肺动脉及其分支。

肺栓塞的临床表现各异,取决于血栓的大小和部位。

轻度肺栓塞可能无明显症状,而重度肺栓塞可导致剧烈胸痛、呼吸困难、咯血等严重症状。

肺栓塞的临床诊治进展肺栓塞是肺动脉分支被栓子堵塞后引起的相应肺组织供血障碍。

常见的栓子是深静脉脱落的血栓,久病卧床、妊娠、大手术后和心功能不全可发生深静脉血栓。

肺由肺动脉和支气管动脉双重供血,两组血管有丰富的吻合支,当肺动脉的某一分支栓塞后,肺组织因支气管动脉的侧支供血而不发生异常,栓子较小未能完全堵塞肺动脉分支时也不易发生供血障碍[1]。

较大的栓子堵塞肺动脉大分支或主干可引起急性右心衰竭或心肌梗死而致死亡。

1 临床诊断1.1 临床表现:多数小栓子进入肺循环可引起肺动脉小分支多发性栓塞。

多数肺栓塞患者无明显临床症状,或仅有轻微的不适。

部分患者可表现为突发的呼吸困难和胸痛。

肺动脉大分支或主干栓塞或广泛的肺动脉小分支栓塞可出现严重的呼吸困难、发绀、休克或死亡。

据调查[2],肺栓塞患者中有典型三联症状(呼吸困难、胸痛及咯血)的患者仅占30%,大多数患者仅存在一个或两个症状。

其中呼吸困难在PE患者中占78%,胸痛占45%,咯血最低仅占12%。

PE患者呼吸系统体征最为常见,其中呼吸急促可达到80%以上,约有23%的患者伴有发绀,肺部有时可闻及哮鸣音和(或)细湿罗音,肺野偶可闻及血管杂音;合并肺不张和胸腔积液时出现相应的体征。

循环系统体征可见心动过速、血压变化,严重时可出现血压下降甚至休克;颈静脉充盈或异常搏动;肺动脉瓣区第二心音(P2)亢进或分裂,三尖瓣区收缩期杂音。

有报道称PE患者少见发热,且多为低热[3]。

1.2 实验室检查:(1) 血气分析常表现为低氧血症,低碳酸血症,肺泡-动脉血氧分压差增大。

部分患者的结果可以正常。

(2)心电图:大多数病例表现有非特异性的心电图异常[4]。

较为多见的表现包括V1-V4的T波改变和ST段异常;部分病例可出现*****II征;其他心电图改变包括完全或不完全右束支传导阻滞;肺型P波;电轴右偏,顺钟向转位等。

心电图改变多在发病后即刻开始出现,以后随病程的发展演变而呈动态变化。

肺栓塞的诊断和治疗的新进展(完整版)一、概述:1、定义:急性肺动脉栓塞(PE)是指内源性或外源性栓子堵塞肺动脉引起肺循环障碍的临床和病理生理综合征。

肺栓塞的栓子包括血栓、脂肪、羊水、空气等,本文探讨的肺动脉血栓栓塞(pulmonarythromboembolism,PTE,简称肺栓塞)是指血栓堵塞肺动脉动脉或其分支引起肺循环障碍的临床和病理生理综合征。

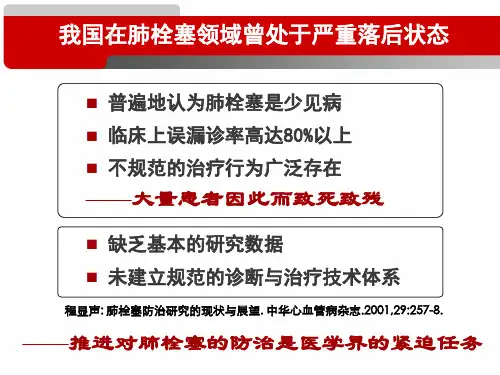

2、临床意义:①发病率高-在心血管疾病中仅次于冠心病和高血压;②易漏诊及误诊-国内对肺栓塞的警惕性不高,正确诊断率低,漏诊率高达80%以上;③不经治疗死亡率高-可高达20%-30%,死亡率占全死亡原因的第三位,仅次于肿瘤和心肌梗死;④诊断明确并经过积极治疗者死亡率明显下降-可降至2-8% 。

3 、临床表现:症状多样无特异性。

轻者2-3个肺段可无任何症状,重者15-16个肺段可发生休克或猝死。

常见的临床症状有呼吸困难、胸痛、咯血、晕厥等,它们可单独出现或共同表现。

胸痛有二种类型:胸膜性胸痛和心绞痛样胸痛。

胸膜性胸痛较剧烈,部位明确,与呼吸运动有关,是肺栓塞的常见临床表现。

这种疼痛是由于远端栓子刺激胸膜引起。

有些患者表现为心绞痛样胸痛,呈胸骨后胸痛,疼痛性质不明确,可能与右室缺血有关。

二、肺栓塞的诊断:1、肺栓塞可能发生的情况,如:(1)下肢无力、静脉曲张、不对称性下肢浮肿和血栓性V炎;(2)原有疾病发生突然变化,呼吸困难加重或外伤后呼吸困难、胸痛、咯血;(3)晕厥发作;(4)原因不明的呼吸困难;(5)不能解释的休克;(6)低热、血沉↑、黄疸、紫绀等;(7)心力衰竭对洋地黄制剂反应不好;(8)X线胸片肺野有园形或楔形阴影;(9)肺扫描有血流灌注缺损;(10)“原因不明的肺A高压”及右室肥大等。

2、肺栓塞的确诊方法:(1)肺动脉造影术,(2)CT(螺旋CT或电子束CT)肺动脉造影(CTPA),(3)磁共振造影(MRA),(4)放射性核素肺通气/灌注显像,(5)超声心动图有PTE的直接征象。

2013年3月北票市高危人群HIV感染状况流行病学分析孙晓红 (北票市疾病预防控制中心 122100)【中图分类号】R18 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)08-0381-01为了解北票市高危人群HIV感染状况,于2008—2011年对娱乐场所体检人员(824人),看守所、拘留所羁押人员(312人),自愿咨询检测人员(421人),HIV感染者的密切接触者(12人)共计1569人进行了抗-HIV检测和流行病学调查。

现分析如下:1、材料与方法1.1 调查对象1.1.1 娱乐场所体检人员:北票市洗浴、足疗等娱乐场所从业人员824人1.1.2 羁押人员:北票市看守所、拘留所羁押的卖淫妇女和吸毒者、多性伴人员共计312人。

1.1.3 自愿咨询检测人员:421人。

1.1.4 HIV感染者的密切接触人群:抗-HIV阳性者的配偶和性伴及子女12人。

1.2 调查方法:对各类高危人群设计个案流行病学调查表,对每一调查对象单独逐项调查后详细登记。

资料录入计算机保存。

1.3 检测方法:调查同时抽血5ml,分离血清—20℃冻存待检。

抗-HIV采用ELISA法,试剂由北京万泰生物药业公司提供,初筛试验阳性者,再用原有试剂和珠海丽珠试剂有限公司的ELISA试剂进行重复检测,两种试剂复测均呈阴性反应则报告HIV抗体阴性。

如均呈阳性反应,或一阴一阳的血清样品,送辽宁省疾病预防控制中心HIV实验室进行确认试验。

2、结果2.1 一般情况2.1.1 824名娱乐场所体检人员,其中19人有多个性伴。

2.1.2 312名羁押人员男性210人,女性102人,年龄18-50岁,平均27.82岁。

其中9人有口交或肛交史。

2.1.3 421名自愿咨询检测人员男性308人,女性113人,年龄22-48岁,平均年龄24.65岁。

其中4人有静脉吸毒史,23人有多个性伴。

2.1.4 12名HIV感染者的密切接触人群中,年龄18-32岁。

肺动脉栓塞的影像学诊断新进展作为一名经验丰富的影像学医师,我深知肺动脉栓塞(Pulmonary Embolism, PE)这一病症对患者健康的影响。

近年来,随着影像学技术的不断进步,肺动脉栓塞的诊断准确性和效率得到了显著提高。

在这里,我将结合自己的经验,详细介绍肺动脉栓塞的影像学诊断新进展。

在讨论新进展之前,有必要简要回顾一下肺动脉栓塞的病理生理机制。

肺动脉栓塞通常由来源于下肢深静脉系统的血栓阻塞肺动脉或其分支所致。

这一病症的临床表现多样,包括呼吸困难、胸痛、咳嗽、咯血等,严重时可导致急性呼吸衰竭和休克。

因此,及时、准确地诊断肺动脉栓塞对患者的治疗和预后具有重要意义。

相较于V/Q扫描,CT扫描具有更高的空间和密度分辨率,能够清晰地显示肺动脉及其分支的栓子。

多层螺旋CT(MSCT)的出现极大地提高了肺动脉栓塞的诊断准确性和速度。

MSCT能够在短时间内完成整个肺部的扫描,并通过后处理技术如最大密度投影(MIP)和曲面重建(CPR)等直观地显示肺动脉栓塞的部位、范围和程度。

MSCT还具有一定的无创性,减少了患者的辐射剂量。

然而,传统的MSCT仍存在一定的局限性。

例如,对于部分碘过敏的患者,无法进行CT肺动脉造影(CTPA);对于儿童和孕妇等特殊人群,CT扫描的辐射剂量问题亦需考虑。

因此,研究人员一直在探索更为安全、有效的肺动脉栓塞诊断方法。

另一种新兴技术是光学相干断层扫描(OCT)。

OCT是一种高分辨率、非侵入性的成像技术,能够在活体组织中实现微米级别的分辨率。

近年来,OCT在心血管领域的应用取得了显著成果,逐渐开始应用于肺动脉栓塞的诊断。

OCT能够直观地显示肺动脉栓塞的部位和程度,且具有实时、动态成像的优点。

然而,OCT的成像范围相对较小,对于弥漫性肺动脉栓塞的诊断可能存在局限。

肺动脉栓塞的影像学诊断技术不断进步,为临床诊断提供了更多的手段。

从V/Q扫描到MSCT,再到MRI和OCT等新兴技术,影像学诊断方法在准确性、速度和安全性等方面取得了显著提高。

老年肺栓塞诊治新进展1.前言肺栓塞(Pulmonary embolism,PE)是各种栓子阻塞肺动脉或其分支而导致的一组疾病或临床综合征的总称,包括肺血栓栓塞症(Pulmonary thromboembolism,PTE)、脂肪栓塞综合征、羊水栓塞、空气栓塞、肿瘤栓塞等,其中肺血栓栓塞最为常见,肺血栓栓塞与下肢深静脉血栓形成合称为静脉血栓栓塞症。

肺血栓阻塞肺动脉后,血栓机化、肺血管重构致血管狭窄或闭塞,导致肺血管阻力增加,肺动脉压力进行性增高,最终导致肺循环和呼吸功能障碍,可引起右心室肥厚和右心衰竭。

由于老年(年龄>65岁)PTE患者体力活动减少,常合并多种基础疾病与危险因素,且临床表现缺乏特异性,易误诊漏诊,因此对老年PTE患者进行危险因素干预、及时诊断及针对性治疗具有重要意义。

2.流行病学特点静脉血栓栓塞(VTE),包括肺栓塞(PTE)和深静脉血栓形成(DVT),是心血管死亡的第三大常见原因。

我国急性肺栓塞防治项目对1997年-2008年国内60多家医院的1679,2182例住院患者进行的一项多中心研究发现,住院患者中PTE年发生率是0.1%[1] 。

随年龄增加,VTE发病率风险增加,年龄> 40岁者其发病风险大约每10年增加1倍[2]。

老年PTE患者30 天全因死亡率为14.2%, 3个月全因死亡率为20.8%[3]。

3.易患因素PTE与DVT实质上是VTE在不同部位的不同临床表现形式,老年PTE 基础疾病较多,常存在多种易患因素,任何导致静脉血流淤滞、血管内皮损伤和血液高凝状态的因素均为VTE的易患因素,诊断PTE时第一步应评估患者合并的危险因素,根据危险等级分为:低危、中危、高危。

多项研究表明,老年PTE患者常伴的危险因素为活动受限、既往曾有VTE史、急性心力衰竭、中风或下肢瘫痪、肿瘤等[4-6]。

在全体人群中,VTE常见易患因素见表1。

表1 静脉血栓栓塞的易患因素注:OR=odds ratio,相对危险度4.临床特征根据栓子大小、发生速度、阻塞部位及面积、是否合并基础疾病等,老年PTE的临床症状特点多种多样且缺乏特异性,因此临床表现不典型,由于老年患者反应比较迟钝,常会导致误诊漏诊。