测试方法因果图法

- 格式:ppt

- 大小:234.50 KB

- 文档页数:37

测试用例设计—因果图法1.引言等价类划分方法和边界值分析方法,都是着重考虑输入条件,但未考虑输入条件之间的联系、相互组合等。

考虑输入条件之间的相互组合,可能会产生一些新的情况。

但要检查输入条件的组合不是一件容易的事情,即使把所有输入条件划分成等价类,他们之间的组合情况也相当多。

因此必须考虑采用一种适合于描述对于多种条件的组合,相应产生多个动作的形式来考虑设计测试用例。

这就需要利用因果图(逻辑模型)。

因果图(Cause-EffectGraphing)提供了一个把规格转化为判定表的系统化方法,从该图中可以产生测试数据。

其中原因是表示输入条件,结果是对输入执行的一系列计算后得到的输出。

因果图方法最终生成的就是判定表,它适合于检查程序输入条件的各种组合情况。

2.因果图介绍图例说明1、4种符号分别表示了规格说明中向4种因果关系。

如图2-1所示。

图2-1 因果图关系2、因果图中使用了简单的逻辑符号,以直线联接左右结点。

左结点表示输入状态(或称原因),右结点表示输出状态(或称结果)。

3、ci表示原因,通常置于图的左部;ei表示结果,通常在图的右部。

ci 和ei均可取值0或1,0表示某状态不出现,1表示某状态出现。

因果图概念1、关系(图2-1 因果图关系)①恒等:若ci是1,则ei也是1;否则ei为0。

②非:若ci是1,则ei是0;否则ei是1。

③或:若c1或c2或c3是1,则ei是1;否则ei为0。

“或”可有任意个输入。

④与:若c1和c2都是1,则ei为1;否则ei为0。

“与”也可有任意个输入。

2、约束输入状态相互之间还可能存在某些依赖关系,称为约束。

例如,某些输入条件本身不可能同时出现。

输出状态之间也往往存在约束。

在因果图中,用特定的符号标明这些约束。

如图2-2所示。

图2-2因果图约束A.输入条件的约束有以下4类:① E约束(异):a和b中至多有一个可能为1,即a和b不能同时为1。

② I约束(或):a、b和c中至少有一个必须是1,即 a、b 和c不能同时为0。

黑盒测试的7种测试方法黑盒测试也称功能测试,它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。

在测试中,把程序看作一个不能打开的黑盒子,在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用,程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息。

黑盒测试着眼于程序外部结构,不考虑内部逻辑结构,主要针对软件界面和软件功能进行测试。

黑盒测试是以用户的角度,从输入数据与输出数据的对应关系出发进行测试的。

很明显,如果外部特性本身设计有问题或规格说明的规定有误,用黑盒测试方法是发现不了的。

黑盒测试有7种测试方法分别是等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、判定表驱动法、功能图法、正交实验法。

下面将一一介绍。

等价类划分法等价类划分是把所有可能的输入数据,即程序的输入域划分成若干部分(子集),然后从每一个子集中选取少数具有代表性的数据作为测试用例。

该方法是一种重要的,常用的黑盒测试用例设计方法。

1、划分等价类:等价类是指某个输入域的子集合。

在该子集合中,各个输入数据对于揭露程序中的错误都是等效的。

并合理地假定:测试某等价类的代表值就等于对这一类其它值的测试。

因此,可以把全部输入数据合理划分为若干等价类,在每一个等价类中取一个数据作为测试的输入条件,就可以用少量代表性的测试数据。

取得较好的测试结果。

等价类划分可有两种不同的情况:有效等价类和无效等价类。

有效等价类:是指对于程序的规格说明来说是合理的,有意义的输入数据构成的集合。

利用有效等价类可检验程序是否实现了规格说明中所规定的功能和性能。

无效等价类:与有效等价类的定义恰巧相反。

设计测试用例时,要同时考虑这两种等价类。

因为,软件不仅要能接收合理的数据,也要能经受意外的考验。

这样的测试才能确保软件具有更高的可靠性。

2、划分等价类的方法:下面给出六条确定等价类的原则。

①在输入条件规定了取值范围或值的个数的情况下,则可以确立一个有效等价类和两个无效等价类。

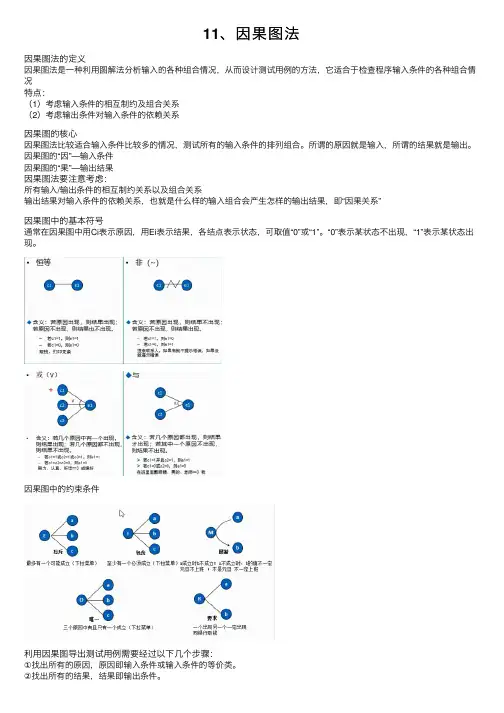

11、因果图法因果图法的定义因果图法是⼀种利⽤图解法分析输⼊的各种组合情况,从⽽设计测试⽤例的⽅法,它适合于检查程序输⼊条件的各种组合情况特点:(1)考虑输⼊条件的相互制约及组合关系(2)考虑输出条件对输⼊条件的依赖关系因果图的核⼼因果图法⽐较适合输⼊条件⽐较多的情况,测试所有的输⼊条件的排列组合。

所谓的原因就是输⼊,所谓的结果就是输出。

因果图的“因”—输⼊条件因果图的“果”—输出结果因果图法要注意考虑:所有输⼊/输出条件的相互制约关系以及组合关系输出结果对输⼊条件的依赖关系,也就是什么样的输⼊组合会产⽣怎样的输出结果,即“因果关系”因果图中的基本符号通常在因果图中⽤Ci表⽰原因,⽤Ei表⽰结果,各结点表⽰状态,可取值“0”或“1”。

“0”表⽰某状态不出现,“1”表⽰某状态出现。

因果图中的约束条件利⽤因果图导出测试⽤例需要经过以下⼏个步骤:①找出所有的原因,原因即输⼊条件或输⼊条件的等价类。

②找出所有的结果,结果即输出条件。

③明确所有输⼊条件之间的制约关系以及组合关系。

哪些条件不能组合到⼀起,哪些条件可以组合到⼀起④明确所有输出条件之间的制约关系以及组合关系。

哪些输出结果不能同时输出,哪些输出结果可以同时输出⑤找出什么样的输⼊条件组合会产⽣哪种输出结果⑥把因果图转换成判定表/决策表。

⑦为判定表/决策表中的每⼀列表⽰的情况设计测试⽤例。

案例:交通⼀卡通⾃动充值软件系统需求-系统只接收50、100元纸币,⼀次只能使⽤⼀张纸币,⼗次充值⾦额只能为50元或100元。

-若输⼊50元纸币,并选择充值50元,完成充值后退卡,提⽰充值成功;-若输⼊50元纸币,并选择充值100元,提⽰输⼊⾦额不⾜,并退回50元;-若输⼊100元纸币,并选择充值50元,完成充值后退卡,提⽰充值成功,找零50元;-若输⼊100元纸币,并选择充值100元,完成充值后退卡,提⽰充值成功;-若输⼊纸币后在规定时间内不选择充值按钮,退回输⼊的纸币,并提⽰错误;-若选择充值按钮后不输⼊纸币,提⽰错误结果:分析:1、找到所有输⼊条件编号2、找到所有输出条件编号3、找出所有输⼊、输出的制约关系根据因果图再制作出对应的“表格”。

黑盒测试的7种测试方法黑盒测试也称功能测试,它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。

在测试中,把程序看作一个不能打开的黑盒子,在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用,程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息。

黑盒测试着眼于程序外部结构,不考虑内部逻辑结构,主要针对软件界面和软件功能进行测试。

黑盒测试是以用户的角度,从输入数据与输出数据的对应关系出发进行测试的。

很明显,如果外部特性本身设计有问题或规格说明的规定有误,用黑盒测试方法是发现不了的。

黑盒测试有7种测试方法分别是等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、判定表驱动法、功能图法、正交实验法。

下面将一一介绍。

等价类划分法等价类划分是把所有可能的输入数据,即程序的输入域划分成若干部分(子集),然后从每一个子集中选取少数具有代表性的数据作为测试用例。

该方法是一种重要的,常用的黑盒测试用例设计方法。

1、划分等价类:等价类是指某个输入域的子集合。

在该子集合中,各个输入数据对于揭露程序中的错误都是等效的。

并合理地假定:测试某等价类的代表值就等于对这一类其它值的测试。

因此,可以把全部输入数据合理划分为若干等价类,在每一个等价类中取一个数据作为测试的输入条件,就可以用少量代表性的测试数据。

取得较好的测试结果。

等价类划分可有两种不同的情况:有效等价类和无效等价类。

有效等价类:是指对于程序的规格说明来说是合理的,有意义的输入数据构成的集合。

利用有效等价类可检验程序是否实现了规格说明中所规定的功能和性能。

无效等价类:与有效等价类的定义恰巧相反。

设计测试用例时,要同时考虑这两种等价类。

因为,软件不仅要能接收合理的数据,也要能经受意外的考验。

这样的测试才能确保软件具有更高的可靠性。

2、划分等价类的方法:下面给出六条确定等价类的原则。

①在输入条件规定了取值范围或值的个数的情况下,则可以确立一个有效等价类和两个无效等价类。

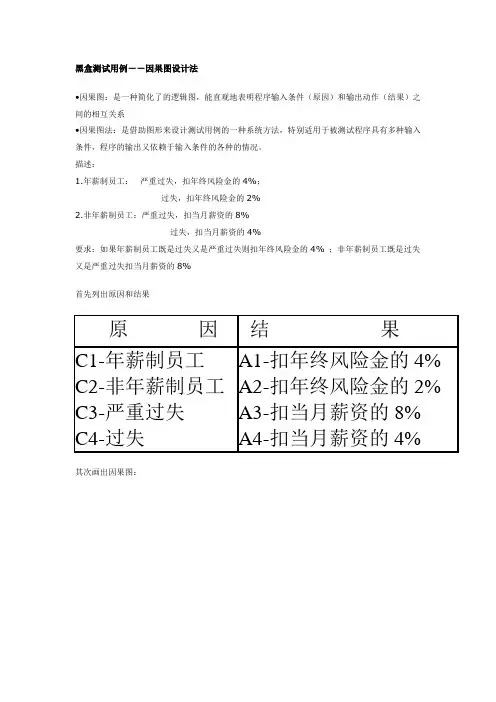

黑盒测试用例--因果图设计法

•因果图:是一种简化了的逻辑图,能直观地表明程序输入条件(原因)和输出动作(结果)之间的相互关系

•因果图法:是借助图形来设计测试用例的一种系统方法,特别适用于被测试程序具有多种输入条件,程序的输出又依赖于输入条件的各种的情况。

描述:

1.年薪制员工:严重过失,扣年终风险金的4%;

过失,扣年终风险金的2%

2.非年薪制员工:严重过失,扣当月薪资的8%

过失,扣当月薪资的4%

要求:如果年薪制员工既是过失又是严重过失则扣年终风险金的4% ;非年薪制员工既是过失又是严重过失扣当月薪资的8%

首先列出原因和结果

其次画出因果图:

再次:转换为判定表:

最后:分析测试用例

因果图的优点、缺点:

优点:不论输入条件的组合多么复杂,总可以按照上面的例子给出的步骤找出测试用例。

不足:输入条件的组合数2ª随a的上升急剧增长,当a较大时,因果图的结构将变得十分复杂,而把因果图转换为判定表则更为麻烦。

转自:哈尔滨软件测试交流/。

黑盒测试的方法有哪几种黑盒测试是软件测试中常见的一种方法,它着重于测试软件系统的功能性,而不考虑内部实现细节。

在黑盒测试中,测试人员独立于开发人员,并根据软件需求规格说明书进行测试。

黑盒测试的方法有多种,主要包括以下几种:1.等价类划分法:等价类划分法是黑盒测试中常用的一种方法。

在等价类划分法中,将输入数据分成不同的等价类,然后只需要选择一个代表每个等价类进行测试即可。

这样可以有效减少测试用例的数量,提高测试效率。

2.边界值分析法:边界值分析法是针对输入数据的边界情况进行测试的一种方法。

在边界值分析法中,测试人员会选择测试用例,使得输入数据恰好等于边界值、刚好大于或小于边界值,以确保软件系统在这些边界条件下的正确性。

3.因果图法:因果图法是一种基于因果关系的黑盒测试方法。

在因果图法中,测试人员会绘制因果图,明确软件系统中各个功能之间的因果关系,然后根据这些因果关系选择合适的测试用例进行测试,以发现潜在的问题。

4.决策表测试法:决策表测试法是一种将软件系统的规则和条件表示成决策表的黑盒测试方法。

在决策表测试法中,测试人员会根据决策表中的各种情况设计测试用例,以验证软件系统在不同条件下的行为是否符合规则。

5.状态转换测试法:状态转换测试法是一种适用于有状态的软件系统的黑盒测试方法。

在状态转换测试法中,测试人员会根据系统的状态转换图设计测试用例,以验证软件系统在不同状态下的行为是否正确。

以上是几种常见的黑盒测试方法,每种方法都有其特点和适用场景。

在实际测试过程中,测试人员可以根据具体的需求和软件系统的特点选择合适的方法进行测试,以确保软件系统的质量和稳定性。

测试用例的8种方法一、等价类划分法。

这就像是把东西分类啦。

比如说,测试一个输入框能输入数字,那我们就可以把数字分成好多类,像正整数、负整数、零这些。

这样,我们从每个类里挑一个代表来测试,就不用把每个数字都试一遍啦,多省事呀。

就好像一群小动物,我们按种类挑几只看看情况就大概知道整个群体的情况了,是不是很机智呢?二、边界值分析法。

这个方法可有趣啦。

它就专门盯着边界的地方。

还是说输入数字的例子,如果规定只能输入1到100的数字,那1和100就是边界值呀。

往往这些边界的地方最容易出问题呢。

就像住在房子边缘的人可能会遇到一些独特的情况,比如靠近路边可能会吵一点。

在测试的时候,边界值可不能放过,它们就像调皮的小鬼,最容易捣乱啦。

三、决策表法。

这就像是做选择题的一个大表格。

有很多条件,每个条件又有不同的选项,组合起来就像一个超级大的菜单。

比如说,要测试一个购物系统,根据用户是否是会员、购买金额多少、是否是促销商品这些条件,来决定最后的折扣或者赠品。

我们就把这些条件和结果都列在决策表里,然后按照表格一个一个测试,就像按照菜单点菜一样,明明白白的。

四、因果图法。

这个有点像找因果关系呢。

比如说,输入某个值会导致某个结果,那我们就把这个因果关系画出来。

如果输入错误密码会导致登录失败,那错误密码就是因,登录失败就是果。

把这些因果关系都整理好,就像在整理一个故事的情节一样,这样能更好地发现问题,就像把故事里不合理的情节找出来一样好玩。

五、正交试验法。

这是一种很高效的方法哦。

就像是从很多因素里挑选出一些有代表性的组合来测试。

假如有好几个变量影响一个结果,像颜色、大小、材质影响一个产品的受欢迎程度。

我们不可能把所有组合都试一遍,那就用正交试验法,挑出一些关键的组合,就像从很多宝藏里挑出最有价值的那几颗宝石一样。

六、场景法。

想象一下一个完整的场景哦。

比如测试一个在线旅游系统,从用户开始搜索旅游目的地,到选择酒店、预订机票,再到最后的旅行体验。

因果图法+判定表+正交试验法⾃我学习(转)1. 因果图法考虑到输⼊组合的情况有3个部分:1. 因=输⼊条件2. 中间结点=输出值必须的前提条件3. 果=输出条件通过有4种符号:1. 恒等,即因=1,果=1;因=0,果=0。

即果跟随因的变化⽽变2. ⾮,即因=1,果=0;因=0,果=1。

即因和果是对⽴的,永远不会统⼀3. 或,即有N个因中有1个因=1(⾄少有2个因),即果=1。

即只要有⼀个因达到规定的需求,果就能出现4. 与,即有N个因中(⾄少有2个因),每因都必须=1,果才会出现。

即只有全部的因都符合条件了,果才会出现与程序语⾔做⽐较:1. 恒等等于=2. ⾮等于!=3. 或等于||4. 与等于&&4种约束条件:1. E(互斥),相当于“⾮”2. I(包含),相当于“或”3. O(惟⼀),表⽰a和b当中必须有⼀个成⽴,且只有⼀个成⽴4. R(要求),相当于“恒等”5. M(屏蔽),表⽰当a=1时,b=0;⽽a=0时,b的值不确定通⽤因果图画法:1. 判定表驱动法由4个部分组成:1. 条件桩:列出问题的所有条件,次序⽆所谓2. 动作桩:列出问题规定可能采取的操作,顺序⽆约束3. 条件项:列出针对该问题所列条件的取值,在所有可能情况下的真假值4. 动作项:列出在条件项的各种取值情况下应该采取的动作5. 规则:任何⼀个条件组合的特定取值及其相应要执⾏的操作因果图与判定表的关系:因果图法是找出因和果,通过因果图转换为判定表1. 正交试验法正交试验设计⽅法是从⼤量的试验数据中挑选适量的、有代表性的点,即使⽤已经造好的表格“—”正交表来安排试验并进⾏数据分析例:为提⾼某化⼯产品的转化率,选择了三个有效因素进⾏条件试验,A=反应温度,B=反应时间,C=⽤碱量,且A:80~90度B:90~150分钟C:5%~7%⽬的:弄清因⼦A,B,C哪个对转化率,是主要的,次要的,从⽽确定最适合的条件,即在试验范围内选取三个⽔平:A:A1=80度,A2=85度,A3=90度B:B1=90分钟,B2=120分钟,B3=150分钟C:C1=5%,C2=6%,C3=7%当然选择因⼦是可以定量的,可以根据因⼦间的各⽔平距离⽽确定第1种—全⾯试验法优点:对各因⼦与指标间的关系剖析的⽐较清楚,但试验次数太多第2种—简单对⽐法1. ⾸先固定B、C于B1、C1,使A变化:B1C1——A1——A2——A3(好结果)若结果A3最好,则固定A于A3,C还是C1,使B变化依次下去对⽐优点:试验次数少,但选战代表性差故:我们就兼顾这2种⽅法的优点。

实验3、黑盒测试:决策表法、因果图法及测试用例设计

一、实验目的

1、掌握决策表法、因果图的概念。

2、掌握决策表法、因果图测试用例设计法。

二、实验内容

有一个饮料自动售货机(处理单价为5角钱)的控制处理软件,它的软件规格说明如下:

若投入5角钱的硬币,按下“橙汁”或“啤酒”的按钮,则相应的饮料就送出来。

若投入1元钱的硬币,同样也是按“橙汁”或“啤酒”的按钮,则自动售货机在送出相应饮料的同时退回5角钱的硬币。

用程序模拟该自动售货机(注:用屏幕输入、输出来模拟售货机的动作),然后用因果图法测试该程序。

三、实验步骤:

1)分析原因与结果

2)画出因果图

3)转化为决策表

4)根据决策表设计测试用例,得到测试用例表

代码:

#include <stdio.h>

main(){

float i;

char j;

printf("请投入硬币:\n");

scanf("%f",&i);

printf("请选择所需饮料:\na:橙汁 or b:啤酒\n");

scanf("%s",&j);

if(i==0.5){

printf("出货成功");

}

else{

printf("找零%.2f元\n出货成功",i-0.5);

}

}

答:。

11种测试用例设计方法在软件开发过程中,测试用例设计是一个非常重要的环节。

通过合理设计测试用例,可以全面覆盖软件的各种功能和场景,有效提高软件的质量和稳定性。

本文将介绍11种常用的测试用例设计方法,帮助开发人员和测试人员更好地进行测试工作。

一、等价类划分法等价类划分法是一种基于等价类的测试用例设计方法。

它将输入域划分为多个等价类,每个等价类代表了一组具有相同功能和特性的输入。

测试用例应该从每个等价类中选择一个合适的输入进行测试,以覆盖不同的情况和可能的错误。

二、边界值分析法边界值分析法是一种基于边界值的测试用例设计方法。

它将输入域的边界值作为测试用例,包括最小值、最大值以及接近边界的值。

通过测试这些边界值,可以检测到因边界条件引起的错误和异常。

三、错误推测法错误推测法是一种基于开发人员或测试人员经验的测试用例设计方法。

在这种方法中,通过预测可能出现的错误和异常情况,设计相应的测试用例来验证这些情况。

这需要开发人员和测试人员具备丰富的经验和对软件系统的深入了解。

四、因果图法因果图法是一种基于因果关系的测试用例设计方法。

通过分析系统的功能和组成部分之间的因果关系,构建因果图,找出潜在的错误和异常情况,并设计相应的测试用例进行验证。

五、决策表法决策表法是一种基于决策规则的测试用例设计方法。

通过将系统的各种可能的输入和条件组合列成表格,设计相应的测试用例来验证系统在不同条件下的行为和输出。

六、状态转换法状态转换法是一种基于系统状态的测试用例设计方法。

通过分析系统在不同状态下的行为和转换条件,设计相应的测试用例来验证系统在状态转换时的正确性和稳定性。

七、路径覆盖法路径覆盖法是一种基于程序执行路径的测试用例设计方法。

通过分析程序的控制流图,选择一组测试用例,能够覆盖程序中的每个执行路径,从而验证程序的各种场景和可能的错误。

八、接口测试法接口测试法是一种专注于系统接口的测试用例设计方法。

通过分析和设计针对系统接口的测试用例,包括输入输出接口、网络接口和外部接口等,验证不同接口之间的兼容性和一致性。