翻译理论与实践-多元系统理论

- 格式:ppt

- 大小:88.00 KB

- 文档页数:19

论“多元系统论”一伊塔玛•埃文-佐哈尔的“多元系统论”的理论观点多元系统论(Polysystem Theory)是以色列学者伊塔玛•埃文-佐哈尔(Itamar Even-Zohar)于20世纪70年代提出的一种理论。

佐哈尔的多元系统理论是基于俄国形式主义和捷克结构主义而提出的一种普通文化理论。

佐哈尔于1978 年将他在1970 年至1977 年间发表的一系列论文结成论文集,以《历史诗学论文集》(Papers in Historical PoeticS 为名出版,首次提出了“多元系统” (Polysystem)这一术语。

佐哈尔认为不应把翻译活动视作个别的文化现象,而应联系到更大的文化层次上加以探讨。

多元系统论实现了对传统语言学和文学界限的突破,并结合翻译研究派的理论,对影响翻译过程的诸多因素及翻译的多元准则等进行了深入研究和有益探讨。

佐哈尔的多元系统论把各种社会符号现象,具体地说是各种由符号支配的人类交际形式,如语言、文学、经济、政治、意识形态等,视作一个系统。

而且,这个系统也不是单一的系统,而是一个由不同成分组成的、开放的结构,也即是一个由若干个不同的系统组成的多元系统。

在这个多元系统里,各个系统“互相交叉,部分重叠,在同一时间内各有不同的项目可供选择,却又互相依存,并作为一个有组织的整体而运作。

” [1]但是,在这个整体里各个系统的地位并不平等,它们有的处于中心,有的处于边缘。

与此同时,它们的地位并不是一成不变的,它们之间存在着永无休止的斗争:处于中心的系统有可能被驱逐到边缘,而处于边缘的系统也有可能攻占中心位置。

任何多元系统都是一个较大的整体文化的组成部分,必然与整体文化以及整体内的其他多元系统相互关联,同时它又可能与其他文化中的对应系统共同组成一个大多元系统。

因此,任何一个多元系统内发生的变化都不能孤立地看待,而必须与整体文化,甚至世界文化这一人类社会中最大的多元系统中的变化因素联系起来研究。

多元系统翻译理论定义多元系统翻译理论是一种翻译研究领域中的理论框架,旨在探讨翻译活动中的多种因素和变量对翻译结果的影响。

该理论认为翻译不仅仅是语言之间的转换,更是跨文化和跨语言之间的复杂交流过程。

多元系统翻译理论考虑了诸多因素,如语言结构、文化差异、认知因素以及社会因素等,以深入理解并解释翻译的本质和实践。

多元系统翻译理论的核心观点1. 翻译是多维度的交互过程多元系统翻译理论认为,翻译是一种多维度的交互过程,涉及到多种系统之间的相互作用。

这些系统包括源语言系统、目标语言系统、文化系统、认知系统以及社会系统等。

翻译过程中,翻译者需要在这些系统之间进行有效的信息转换与传递,以达到准确和适宜的翻译效果。

2. 翻译的结果受多种因素影响多元系统翻译理论强调翻译结果的多样性和不确定性。

翻译结果受到众多因素的综合影响,包括语言结构、文化背景、个体认知特点以及社会环境等。

不同的因素和变量在不同的翻译任务中可能起到不同的作用,因此翻译结果往往是多样的。

3. 翻译是一个认知加工的过程多元系统翻译理论强调翻译过程中的认知加工过程。

翻译者在进行翻译任务时,需要对源语言文本进行理解、加工和转换,然后生成目标语言的表达。

在这个过程中,翻译者需要运用各种认知策略和技巧,如注意力分配、信息加工、概括和推理等,以处理源语言和目标语言之间的差异以及文化背景的不同。

多元系统翻译理论的实践应用多元系统翻译理论提供了一种切实可行的翻译方法和策略,可以指导翻译实践中的决策和行为。

在实践应用中,多元系统翻译理论可以通过以下几个方面的方法得到体现:1. 跨文化适应性多元系统翻译理论认为跨文化适应性是翻译实践中的重要任务。

翻译者需要充分理解源语言和目标语言的文化背景,了解文化差异对翻译结果的影响,以便进行适当的调整和转换。

在实践中,翻译者可以通过增加文化背景的学习和了解,提高自身的跨文化适应能力,并在翻译过程中善于处理文化差异。

2. 专业化知识与素养多元系统翻译理论认为翻译者需要具备丰富的专业化知识和素养。

浅析多元系统理论在文学翻译中的应用作者:宋越来源:《教育教学论坛》2018年第34期摘要:多元系统理论发源自早期翻译研究派,是翻译研究派的延伸和发展。

20世纪70年代之初,以色列学者埃文-佐哈尔提出了多元系统理论。

这一理论的提出使得全球范围内掀起了文学翻译的研究热潮,全新的研究视角对翻译界和文学界都产生了深远的影响。

关键词:多元系统理论;文学翻译;缺陷中图分类号:H159 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2018)34-0093-02一、多元系统理论概述20世纪70年代之初,以色列学者埃文-佐哈尔提出了多元系统理论。

这一理论的提出使得全球范围内掀起了文学翻译的研究热潮,全新的研究视角对翻译界和文学界都产生了深远的影响。

多元系统理论以形式主义为基础,把社会的各种符号如语言、文学、经济等等看做是一个开放且动态的大系统。

佐哈尔把这样包含多种社会符号的关系网看做是一个由多个子系统互相交叉组成的大多元系统。

这个大多元系统中所包含的子系统有的处于中心位置,有的则处于边缘位置,它们的地位不尽相同,但不变的是它们永远在争夺中心的位置。

多元系统理论发源自早期翻译研究派,是翻译研究派的延伸和发展。

翻译研究学派以探讨译文的产生和作用为主。

到了发展后期,翻译研究派与多元系统学派逐渐融合,但此时的多元系统派已不满足于翻译研究派所取得的成果,他们借鉴俄国形式主义的理论和方法,引入的“多元系统”这一概念突破了传统语言学和文学界限。

结合翻译研究派的理论,多元系统派对影响翻译过程的诸多因素及翻译的多元准则等进行了深入的研究,改变了以往传统翻译理论分析的视角。

多元系统理论作为一种文学文化新理论,将翻译现象与时代社会背景下的语境有机的结合起来,使文学文化和意识形态相互联系,相互依存。

二、多元系统理论中的翻译观在多元系统中,翻译通常是被认为处于次要地位的。

佐哈尔则认为,文学翻译在一个文学系统里的位置是动态的,也就是说如果从某一文化的文学状态的角度来观察,翻译在文学多元系统中既可以占主要地位,也可占次要地位。

理论争鸣Theory of schools of thought contend■ 林娟多元系统理论简述摘要:埃文-佐哈尔运用多元系统理论,把翻译文学视作一国文学多元系统中的子系统,探究翻译文学在文学多元系统的位置,促进了翻译描述性研究的发展以及翻译研究的文化转向。

本文对多元系统理论进行简述,目的是为翻译研究提供一点借鉴。

关键词:多元系统论;翻译文学;埃文-佐哈尔;翻译研究引言:20世纪70年代,埃文-佐哈尔(Itmar Even-Zohar)在对希伯来作品的研究基础之上,提出了多元系统理论,主要用来说明文学系统(systems)的行为和演变。

这一理论一经提出,就在西方学术界引起了强烈的反响,使翻译跳出了文本的限制,视线转向了文化语境、社会条件和政治经济等更加宽泛的领域。

本文对多元系统理论进行简述,希望能对国内的这方面的研究提供参考和借鉴。

1多元系统论理论概述多元系统理论是对早期翻译研究派理论的延伸和发展,借鉴了俄国形式主义的理论框架和研究方法,引入了“多元系统(polysystem)”这一概念,对影响翻译过程的诸多因素和翻译的多元准则进行研究和探讨(廖七一 2002:59)。

多元系统是指由多个系统组成的聚合物(或大系统),多元系统内的各元素之间关系并不平等,而是相互争夺在多元系统中的中心地位,这种相互竞争使得整个多元系统处于不断进化的动态过程(Baker 1998: 179)。

多元系统有多个层级,即某个多元系统既是由多个不同元素(或子系统)组成的系统,又是组成另一更大范围、更宏观视野下多元系统(大多元系统,mega-/macro-polysystem)的一个元素。

多元系统理论中的一个核心内容是,某个多元系统由多个阶层的元素(或子系统)组成,各元素在系统中有的出于中心位置,有的处于边缘位置,各元素在不断相互竞争,争夺系统中的中心位置,系统中各元素之间并不是相互孤立,而是互相相互关联、相互重叠、共同作用的关系。

多元系统理论翻译研究领域的拓展一、本文概述随着全球化的推进和跨文化交流的深化,翻译在多元文化语境中的地位和作用日益凸显。

多元系统理论作为翻译研究的重要理论框架,为翻译研究领域的拓展提供了广阔的视角和深刻的洞见。

本文旨在探讨多元系统理论在翻译研究领域的拓展,分析其在翻译实践、翻译教学以及翻译研究等多个方面的应用和影响。

文章首先回顾了多元系统理论的发展历程和核心观点,然后重点分析了该理论在翻译研究领域的具体应用,包括翻译策略的多样性、翻译规范的多元性以及翻译实践的跨文化性等方面。

文章展望了多元系统理论在翻译研究领域的未来发展,提出了加强跨学科研究、深化理论创新等建议,以期推动翻译研究领域的不断发展和进步。

二、多元系统理论的核心观点多元系统理论是由以色列学者埃文-佐哈尔(Itamar Even-Zohar)在20世纪70年代提出的,该理论的核心观点在于将翻译视为一种社会现象,而非单纯的语言转换活动。

在多元系统理论中,翻译被视为一种在特定社会文化语境下,不同语言、文化和文学系统之间进行的交流和互动。

多元系统理论强调翻译活动在文学系统中的位置和功能,认为翻译文学是目标语言文学系统中的一个子系统,与其他子系统(如原创文学、口传文学等)相互作用、相互影响。

这种相互作用不仅体现在翻译文学对源语言文学的借鉴和模仿上,也体现在翻译文学对目标语言文学的创新和推动上。

多元系统理论还提出了“翻译规范”的概念,即翻译活动在特定社会文化语境下所遵循的规则和标准。

这些规范可能因时代、地域、文化等因素而异,但它们对翻译活动的制约和引导作用不容忽视。

翻译规范的存在使得翻译活动在多元系统理论中具有了更为复杂和多元的面貌。

多元系统理论的核心观点在于将翻译视为一种社会现象,强调翻译活动在文学系统中的位置和功能,以及翻译规范对翻译活动的制约和引导作用。

这一理论为我们理解翻译活动的本质和规律提供了新的视角和方法。

三、多元系统理论在翻译研究领域的拓展多元系统理论,由以色列学者埃文-佐哈尔提出,是一种将文学和社会视为开放、动态系统的研究方法。

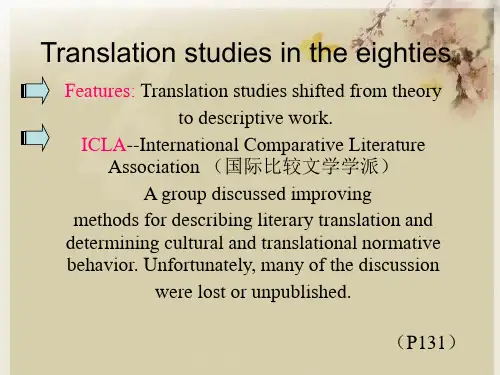

多元系统理论:翻译研究领域的拓展谢天振多元系统理论(Polysystem theory)是以色列学者埃文-佐哈尔早在二十世纪七十年代初就已经提出的一种理论。

1978年,埃文-佐哈尔把他在1970年至1977年间发表的一系列论文结成论文集,以《历史诗学论文集》(Papers in Historical Poetics)名出版,首次提出了“多元系统"(polysystem)这一术语,意指某一特定文化里的各种文学系统的聚合,从诗这样“高级的”、或者说“经典的”形式(如具有革新意义的诗),到“低级的”、或者说“非经典的”形式(如儿童文学、通俗小说等)。

埃文-佐哈尔的多元系统理论虽然在西方学术界早就引起了相当热烈的反响,但由于上世纪七十年代中国大陆特殊的国情,所以直至八十年代末国内学术界对它仍知之甚微。

直至九十年代初,随着我国改革开放政策的实施以及走出国门进行国际学术交流的学者越来越多,才开始有人接触到了多元系统理论。

但是真正把它介绍到国内学术界来,那也已经是九十年代末的事了.比起国内学术界,我国香港台湾的学者与多元系统理论的接触显然要比大陆学者早,他们在1994年即已直接聆听了埃文-佐哈尔的报告,但是令人遗憾的是,埃氏的多元系统理论在台港也同样在很长一段时间内“没有引起很大的廻响”。

1在台港,埃氏的多元系统理论也要到上世纪九十年代末、本世纪初才真正引起人们的关注――2001年第3期《中外文学》推出的“多元系统研究专辑"也许可视作这方面的一个标志.埃氏的多元系统理论之所以迟迟未能在华人文化圈内产生较为热烈的反响,一方面固然是因为埃氏的多元系统理论本身比较艰涩,牵涉的学科又过于庞杂,如语言、文学、经济、政治等,无不涉及;另一方面,更因为我国翻译界对翻译的研究和关注较多地仍旧停留在文本以内,而对翻译从文化层面上进行外部研究的意识尚未确立,这使得他们即使接触到了埃氏的多元系统理论,也一时会觉得它似乎与他们心目中的翻译研究相距甚远,甚至没有关系。

从多元系统理论看广告语的翻译策略多元系统理论是指在传播过程中的各种因素相互作用,而不是单一因素的作用。

这些因素可以包括文化、社会、心理、语言和意识形态。

因此,在翻译广告语的过程中,需要考虑多种因素的作用,而不仅仅是词语本身的含义。

在具体的翻译过程中,有以下几种策略:1. 直译法直译法是指把广告语按照字面意思进行翻译。

这种翻译方法通常适用于具有普遍性的表达方式。

例如,“Just do it”可以直接翻译为“只需去做”。

意译法是指根据原文意义,通过使用类似的表达方式进行翻译。

这种翻译方法通常需要根据语言、文化和情境的不同而进行调整。

例如,“I’m loving it”可以意译为“让我心动不已”。

3. 措辞上的变化法措辞上的变化法是指在翻译过程中,根据目标语言的特点,适当修改广告语中的词汇,以达到更好的传达效果。

这种变化通常不会改变原文的含义。

例如,“Think Different”可以变为“与众不同的思维”。

4. 释义法释义法是指对广告语中的某些词语进行解释,以便受众更好地理解其含义。

这种方法通常在翻译复杂语句时使用。

例如,“The ultimate driving machine”可以解释为“无与伦比的驾驶体验”。

5. 原则性借译法原则性借译是指在翻译过程中,借用另一个词语或成语来表示与原文含义相似的意思。

这种方法通常在表达深层意义时使用。

例如,“Impossible is nothing”可以借译为“一切皆有可能”。

6. 味道相同法味道相同法是指在翻译过程中,尽可能保留原文所要传达的感觉和情感。

这种方法通常适用于涉及艺术、文学或情感表达的广告语。

例如,“Think different”可以翻译为“别样思维”。

总之,翻译广告语时应该根据多元系统理论来综合考虑各种因素的作用,以达到更好的传达效果。

同时,根据具体情况灵活选择翻译策略,以便更好地传达原文含义。

浅析多元系统理论在文学翻译中的应用作者:宋越来源:《教育教学论坛》 2018年第34期一、多元系统理论概述20世纪70年代之初,以色列学者埃文-佐哈尔提出了多元系统理论。

这一理论的提出使得全球范围内掀起了文学翻译的研究热潮,全新的研究视角对翻译界和文学界都产生了深远的影响。

多元系统理论以形式主义为基础,把社会的各种符号如语言、文学、经济等等看做是一个开放且动态的大系统。

佐哈尔把这样包含多种社会符号的关系网看做是一个由多个子系统互相交叉组成的大多元系统。

这个大多元系统中所包含的子系统有的处于中心位置,有的则处于边缘位置,它们的地位不尽相同,但不变的是它们永远在争夺中心的位置。

多元系统理论发源自早期翻译研究派,是翻译研究派的延伸和发展。

翻译研究学派以探讨译文的产生和作用为主。

到了发展后期,翻译研究派与多元系统学派逐渐融合,但此时的多元系统派已不满足于翻译研究派所取得的成果,他们借鉴俄国形式主义的理论和方法,引入的“多元系统”这一概念突破了传统语言学和文学界限。

结合翻译研究派的理论,多元系统派对影响翻译过程的诸多因素及翻译的多元准则等进行了深入的研究,改变了以往传统翻译理论分析的视角。

多元系统理论作为一种文学文化新理论,将翻译现象与时代社会背景下的语境有机的结合起来,使文学文化和意识形态相互联系,相互依存。

二、多元系统理论中的翻译观在多元系统中,翻译通常是被认为处于次要地位的。

佐哈尔则认为,文学翻译在一个文学系统里的位置是动态的,也就是说如果从某一文化的文学状态的角度来观察,翻译在文学多元系统中既可以占主要地位,也可占次要地位。

文学多元系统中,当翻译占主要位置时,那么文学翻译将作为该多元系统的中心工作,成为不可或缺的一部分。

分辨翻译文学是否占据主要地位具体来说可分以下三种情况:一是该文学还在发展的某多元系统尚未定型;二是该文学在所属的文学体系中处于边缘或弱势阶段;三是该文学出现转折点、危机或真空阶段。

多元系统论及其在翻译研究中的运用摘要:以色列学者埃文·佐哈尔在俄国形式主义的基础上首次提出了“多元系统论”。

“多元系统”是指在某个社会中相互关联的文学、半文学和文学以外的整个系统,它既包括“高雅的”“经典的”文学形式,也包括“通俗的”“非经典的”文学形式。

“多元系统论”尤其对翻译研究有着重要的阐释作用,但同时也存在一定的局限性。

关键词:多元系统论;翻译研究;理论贡献;局限性埃文·佐哈尔的“多元系统理论”的主要来源是俄国的形式主义。

出于对印象主义和实证主义批评的不满,俄国形式主义者认为文学作品并不只是文学技法的简单堆积,而是“有秩序、分层次的结构”。

文学作品或文学类型是一个结构整体;文学本身同样是“有层次组织、自我更新的整体”。

(廖七一,2004)二十世纪七十年代早期,以色列学者埃文·佐哈尔首次提出“多元系统理论”这个术语。

“多元系统”是指在某个社会中相互关联的文学、半文学和文学以外的整个系统,它既包括“高雅的”“经典的”文学形式,也包括“通俗的”“非经典的”文学形式。

传统上的翻译文学在整个文学系统中始终处于边缘地位,被认为是一个次要系统,但埃文·佐哈尔认为这是不准确的,他阐释了翻译文学什么时候在文学系统中处于主要地位,什么时候处于次要地位。

一、多元系统论埃文·佐哈尔的多元系统(polysystem)是指一整个相互关联的系统网络,包括文学系统、半文学系统,及社会内的外文学系统。

该理论认为,各种社会符号现象,即各种由符号支配的人类交际形式,如文化、语言、经济、文学、政治、意识形态等,皆为系统,而非各种独立元素组成的混合体。

每个社会符号系统都不是一个单一的体系,相反是个开放的体系,由许多不同元素组成,这些不同元素组成不同的子系统,它们相互交叉,部分互相重叠,各有不同行为,却又作为一个有组织的整体而运作,互相依存。

(张南峰,2004)这些系统是分等级的,有些系统处于中心位置,是“主要系统”,有些系统处于边缘位置,是“次要系统”。

从多元系统理论角度看鲁迅的翻译策略摘要:鲁迅是中国近代翻译史上一位重要的人物,他极力主张的异化翻译策略对中国的翻译和文化的发展产生了深远的影响。

佐哈尔的多元系统理论为鲁迅的翻译策略提供了新视角。

从多元系统论的角度审视鲁迅的翻译策略,我们可以更清晰和深刻地理解鲁迅坚持主张直译的历史、文化背景。

关键词:多元系统理论鲁迅翻译策略一、多元系统理论简述多元系统理论(Polysystemtheory)是以色列学者伊塔马·埃文-佐哈尔(ItamarEven-Zohar)于20世纪70年代提出来的一种文学理论。

该理论认为各种由符号支配的人类交际形式,如语言、文学、社会、经济、意识形态等,形成一个开放的、动态的大系统,即一个网络系统。

文学本身是一个多元系统,可以划分为经典文学、非经典文学;成人文学、儿童文学;原创文学、翻译文学等一系列互相对立的系统。

这些系统相互交叉、相互依存,但它们的地位并不平等,有的处于中心,有的处于边缘,而且这些系统处于相互对立和不断的斗争中。

在不断的斗争中,中心和边缘的位置可以转化。

在一定的条件下,处于中心地位的系统会向边缘移动,而处于边缘地位的系统则有可能占据大系统中的中心地位。

翻译文学在文学多元系统中的位置既可以是主要的,又可以是次要的,视当时该文化里其它文学系统的状态而定。

通常翻译文学在文学系统中处于边缘位置,但在某些特定条件下,它的地位也可以发生转化。

佐哈尔提出,在以下阶段或条件下,翻译文学可以占据文学多元系统的中心位置:(1)当文学多元系统还没有完全确立,即文学还处于发展初期。

(2)当文学多元系统在大多元系统中处于边缘或弱势时。

(3)当文学多元系统出现转折、危机或真空时。

根据佐哈尔的多元系统理论,当翻译文学处于文学多元系统的边缘位置时,译者的主要工作就是为外国的文本,找来最佳的现成二级模式,其结果是译本的“充分性”不足,“可接受性”增大;反之,当翻译文学在译入语文学多元系统中占据中心位置时,翻译活动是参与创造移入语文学中的一级模式,这时,译者的主要任务就不是在本国的文学形式中寻找现成的模式,把原文套进来,而是译者不顾一切地打破本国的传统规范。

多元系统翻译理论引言多元系统翻译理论是一种关于语言翻译的理论框架,它探讨了语言翻译的多样性和复杂性。

这一理论视角认为,不同的语言之间存在着多个系统,每个系统都有其独特的结构和规则。

通过研究这些系统之间的相互关系,可以更好地理解翻译过程中的种种挑战和问题。

本文将介绍多元系统翻译理论的基本概念和主要观点,并探讨其在实践中的应用。

多元系统翻译理论的基本概念多元系统翻译理论认为,语言是一种复杂的系统,其中包含着多个子系统。

每个子系统都由一套特定的规则和结构组成,用于构建意义和表达言语。

这些子系统可以是语法系统、语义系统、语用系统等等。

在进行翻译时,翻译者需要理解源语言和目标语言之间的这些不同系统,并进行相应的转换和调整。

多元系统翻译理论的一个重要观点是,不同的语言系统之间存在着差异和异质性。

这意味着翻译并不是简单的词语替换,而是涉及到更加复杂的语言转换过程。

例如,在某些语言中,动作发生的时间顺序可能会影响到句子结构的排列方式;而在其他语言中,时间顺序的表达可能与句子结构无关。

因此,在进行翻译时,翻译者需要考虑这些差异并做出相应的调整,以保证翻译的准确性和流畅性。

多元系统翻译理论的应用多元系统翻译理论提供了一种新的视角,可以帮助翻译者更好地理解和处理跨语言之间的差异。

它对于翻译实践的应用具有重要意义。

首先,多元系统翻译理论提醒翻译者在进行翻译时要注意语言系统之间的差异。

翻译者需要深入了解源语言和目标语言的不同子系统,并根据各自的特点进行相应的转换。

这样可以避免在翻译过程中产生严重的歧义和误解,确保翻译结果的准确性。

其次,多元系统翻译理论启发了翻译教育的改革。

传统的翻译教育主要注重语言知识的传授和基本的翻译技巧的训练。

然而,这些教育方法忽视了多样性和复杂性对翻译的挑战。

多元系统翻译理论强调翻译者需要具备跨语言和跨文化的敏感性,并能够灵活运用不同的翻译策略。

因此,在翻译教育中引入多元系统翻译理论是非常必要的,可以帮助培养学生更全面的翻译能力。

第四讲翻译文学研究的理论方法多元系统论多元系统论是一种理论方法,用于研究中文翻译文学。

它强调翻译是一个多维度、多元素的系统,翻译过程中涉及到语言、文化、社会和历史等多个方面。

多元系统论的关键概念包括:系统、层次、相互作用和适应性。

系统指的是翻译过程中的各种要素组成的整体。

这些要素可以是语言、文化、历史等。

层次表示翻译中的不同级别,例如,翻译可以在单词、句子和篇章等不同层次进行。

相互作用指的是不同要素之间的相互影响。

适应性是指翻译过程中的要素可以根据不同环境和要求做出相应调整。

多元系统论的主要目标是理解翻译文学作品中的多重因素以及它们之间的相互关系。

研究者通过分析翻译过程中的具体实例,来探索语言、文化、社会和历史等要素是如何相互作用和影响的。

多元系统论在中文翻译文学研究中的应用非常广泛。

它提供了一个重要的理论框架,可以帮助研究者深入理解翻译文学作品的复杂性,并且可以提供有关如何进行优秀的翻译的指导。

此外,多元系统论的方法还可以用于比较研究不同语言和文化背景下的翻译文学作品,从而拓展我们对翻译的理解和认识。

总的来说,多元系统论是一种重要的理论方法,可以帮助我们更好地理解和研究中文翻译文学作品。

通过分析翻译过程中的多重要素及其相互关系,可以揭示翻译作品的独特之处,并为翻译工作提供指导和启示。