拟南芥的有性杂交课件

- 格式:ppt

- 大小:420.50 KB

- 文档页数:6

拟南芥基因的图位克隆技术浙江大学生命科学学院徐冰浙江杭州3100291 国内外研究现状拟南芥(Arabidopsis thaliana)是一种模式植物,具有基因组小(125 Mbp)、生长周期短等特点,而且基因组测序已经完成(The Arabidopsis Genomic Initiative, 2000)。

同时,拟南芥属十字花科(Cruciferae),具有高等植物的一般特点,拟南芥研究中所取得成果很容易用于其它高等植物包括农作物的研究,产生重大的经济效益,特别是十字花科中还有许多重要的经济作物,与人类的生产生活密切相关,因此目前拟南芥的研究越来越多地受到国际植物学及各国ZF的重视。

从遗传学的观点来看,基因克隆的途径可概括为正向遗传学和反向遗传学两种。

正向遗传学途径指的是通过被克隆基因的产物或表现型突变去进行;反向遗传学途径则指的是依据被克隆基因在染色体上的位置来实现。

虽然一些模式生物(如拟南芥)的基因组测序已经完成,但还有40%的基因(在拟南芥中)的功能还是未知的。

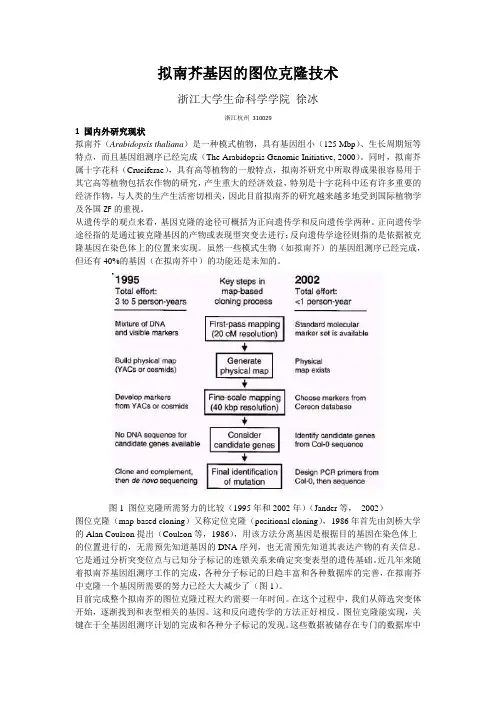

图1 图位克隆所需努力的比较(1995年和2002年)(Jander等,2002)图位克隆(map-based cloning)又称定位克隆(positional cloning),1986年首先由剑桥大学的Alan Coulson提出(Coulson等,1986),用该方法分离基因是根据目的基因在染色体上的位置进行的,无需预先知道基因的DNA序列,也无需预先知道其表达产物的有关信息。

它是通过分析突变位点与已知分子标记的连锁关系来确定突变表型的遗传基础。

近几年来随着拟南芥基因组测序工作的完成,各种分子标记的日趋丰富和各种数据库的完善,在拟南芥中克隆一个基因所需要的努力已经大大减少了(图1)。

目前完成整个拟南芥的图位克隆过程大约需要一年时间。

在这个过程中,我们从筛选突变体开始,逐渐找到和表型相关的基因。

这和反向遗传学的方法正好相反。

拟南芥——植物界的“果蝇”毛健民 李俐俐(周口师范高等专科学校生物系河南周口466000) 自20世纪80年代中期开始,没有任何经济价值的植物拟南芥(A rabid op sis thaliana),被广泛用于植物遗传学、发育生物学和分子生物学的研究。

近年来,植物科学中许多有价值的发现几乎都是以拟南芥为实验材料取得的,拟南芥已成为1种典型的“模式”植物,被誉为植物界的“果蝇”。

拟南芥之所以受到如此重视是由其自身特点所决定的。

现就拟南芥的生物学特性、在植物科学研究中的应用及其基因组计划的进展情况作一简介。

1 拟南芥的生物学特性拟南芥属十字花科拟南芥属的1个种。

其植株小、成熟个体高约30c m左右,形态特征简单。

拟南芥的生长期很短,从播种到收获种子一般只需6周左右,而且产生的种子数量多,每株每代可产生数千粒种子。

拟南芥的这一生物学特性,使我们在以它作为实验材料进行遗传分析时,可以大大缩短时间。

相比之下,小麦、玉米等植物的生长期一般需几个月,使得遗传实验分析花费的时间较长。

拟南芥还是1种典型的自交繁殖植物,因此,人工诱变后可以在子二代中直接筛选变异株的纯合子。

同时,根据遗传分析需要,人工杂交也很容易完成。

在目前已知基因组大小的高等植物中,拟南芥的核基因组最小,其单倍体基因组只有80000kb左右。

由于基因组小,使得其基因库的构建、筛选等过程变得简单、快速,同时,还可节省大量人力、物力。

例如,对于含约20kb外源DNA片段的Κ2克隆基因库,只需16000个克隆就可以有99%的机率分离任何1个核基因。

相比之下,烟草需要370000个,小麦需要1000000个。

2 拟南芥在植物遗传学研究中的应用拟南芥单倍体有5条染色单体,组成了拟南芥的5个连锁群。

目前已有100多个单基因变异用遗传方法定位在这5个连锁群上。

由于这些变异位点的基因参与了很重要的植物生理生化及发育过程,因此,克隆这些基因,并研究这些基因的功能、这些变异的分子基础或遗传本质和它们控制植物发育的机理,对于阐明植物的生长发育和发育过程具有重大意义,如对拟南芥花器官特异性基因的研究。

神奇的拟南芥拟南芥与油菜、萝卜、卷心菜等同为十字花科植物,向下细分为鼠耳芥属。

拟南芥又名鼠耳芥、阿拉伯芥、阿拉伯草,拉丁文名为Arabidopsis thaliala (L.) Heynh。

拟南芥作为一种草本植物广泛分布于欧亚大陆和非洲西北部。

在我国的内蒙、新疆、陕西、甘肃、西藏、山东、江苏、安徽、湖北、四川、云南等省区均有生长。

我国古人常将身边的一些卑微、低贱之物“视若草芥”,拟南芥早先也就是一种无声无息、名不见经传的小草。

拟南芥既不好吃、也不好看,对人类毫无经济价值。

但近一百年来,随着生物学和经典遗传学的蓬勃发展,科学家们逐渐注意到它的研究价值。

长期以来,科学家一直希望在植物中找到像动物中的黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)那样繁殖快、易于在实验室培养、适于遗传操作的实验材料,进而从根本上改变植物遗传学研究的长期落后状况。

拟南芥植株较小(一个8cm见方的培养钵可种植4-10株)、生长周期短(从发芽到开花约4-6周)、结实多(每株植物可产生数千粒种子)。

拟南芥的形态特征分明(图1),莲座叶着生在植株基部,呈倒卵形或匙形;茎生叶无柄,呈批针形或线形。

侧枝着生在叶腋基部,主茎及侧枝顶部生有总状花序,四片白色匙形花瓣,四强雄蕊。

长角果线形,长约1-1.5cm,每个果荚可着生50-60粒种子。

这些特点使得拟南芥的突变表型易于观察,为突变体筛选提供了便利。

拟南芥是典型的自交繁殖植物,易于保持遗传稳定性。

同时,可以方便的进行人工杂交,利于遗传研究。

拟南芥的另一个优点是易于转化。

经过不断的实践,浸花法(floral tip)已成为拟南芥转化最常用的方法。

对生长5-6周已抽苔的拟南芥打顶来促进侧枝生长(图2A),待花序大量产生时将其在含有转化辅助剂silwet和蔗糖的农杆菌溶液中浸泡几分钟(图2B),3-4周后对转化植株收种子(图2C)。

在含有合适抗生素的平板上对种子进行筛选,能够健康生长的幼苗为转基因植株(图2D)。

拟南芥杂交实验教学实践应用摘要:拟南芥与豌豆都是严格自花传粉,闭花授粉的植物,故在课堂中开展南芥进行杂交实验,以增强学生对孟德尔豌豆杂交实验以及核心概念3的理解。

通过实验教学,提升学生核心素养,提升老师实验教学能力。

关键词:拟南芥杂交实验教学一、教学背景1.教材分析孟德尔分离定律和自由组合定律是高中生物教学中的重点内容,其结论是孟德尔通过豌豆杂交实验得出,学生对该定律的学习是通过高度总结的实验过程和实验结果进行,新课程标准(2017年版)提出,为增强学生对概念3“遗传信息控制生物性状,并代代相传”的理解,应开展模拟植物或动物性状分离的杂交实验。

拟南芥与豌豆有相同的生殖方式,故,本实验以拟南芥为材料进行杂交实验,增强学生对核心概念的理解。

2.学情分析本学期,高一年级进入必修二遗传与进化的学习,开篇章节即为孟德尔豌豆杂交实验。

我校学生为为本市二批次学生,学习孟德尔遗传规律普遍存在困难,对分离定律的理解多数停留在理论水平,不能与实际相联系。

另外,学生学习兴趣缺乏,对植物有性生殖的理解不到位。

为增强学生对孟德尔杂交方法的认知,增强学生对孟德尔豌豆杂交实验以及有性生殖的理解。

3.实验条件通过老师和学生的共同努力,我们设计了简易的拟南芥培养箱,成功摸索了在我校种植拟南芥的条件,为该实验的进行奠定基础。

二、教学目的1、增强学生对孟德尔杂交实验方法的认知。

2、理解孟德尔历经8年时间,在无法观察性状分离内在原因的条件下,坚持不懈,认真严谨的科学研究精神。

3、通过模拟实验,加深对豌豆杂交实验以及生物遗传规律的理解。

三、教学实施1、拟南芥植株特点设计幻灯片,通过幻灯片介绍拟南芥的植株特点:分布广泛,一年生草本,十字花科,花朵直径约3mm,花瓣4片,白色,匙形。

植株小,生命周期短,3周左右开花,6周即可完成一个世代。

严格自花传粉,闭花授粉,基因纯合度高,是世界公认的遗传学研究的好材料,模式植物之一。

野生型有WS,Col-0和Ler三种,分别介绍三种生态型在表型上的差异,再介绍本实验中提供的两种突变体bri1-301(以Col-0为背景突变),irx1-1(以Col-0为背景突变)。

拟南芥在分子遗传学中的应用及其研究进展近年来,拟南芥 (Arabidopsis thaliana) 已成为植物分子遗传学研究的重要模式生物之一。

以其快速的生长周期、小型的基因组、高度开放的研究环境、以及大量的遗传资源等特点,它成为理解植物基因功能的最佳模型。

本文将从拟南芥的繁殖机制、基础遗传图谱、以及拟南芥在研究中扮演的角色三个方面,着重介绍拟南芥在分子遗传学中的应用及其研究进展。

一、拟南芥的繁殖机制拟南芥是一种典型的十字花科植物,其繁殖方式有两种途径:自交和异交。

与其他植物不同的是,它的自交不会产生显性缺陷,这为其进行遗传学实验提供了理想的条件。

此外,拟南芥也可以通过离体培养进行无性繁殖,这使得研究者可以在任何时候产生足够多的植物材料。

在拟南芥的生殖过程中,花粉和卵细胞都具有单倍体基因型,且由于其自交不产生显性缺陷,可以方便地进行遗传杂交实验。

通过选择不同的基因型,可以获得符合研究需要的植物群体,从而对基因功能进行深入研究。

二、拟南芥基础遗传图谱在拟南芥分子遗传学中,构建基础遗传图谱是至关重要的一步。

1994 年,因为拟南芥基因组大小仅有 125 Mb,使得 Clark 等人首先建立了拟南芥基础遗传图谱,推动了拟南芥分子遗传学的发展。

拟南芥基础遗传图谱由五十多个连锁群组成,其中,每个连锁群都与一个染色体上的不同区域相对应。

通过建立基础遗传图谱,可以比较准确地确定不同基因之间的物理位置及其相对位置,从而进一步分析这些基因的功能。

三、拟南芥在分子遗传学研究中的应用拟南芥在基因克隆、基因转录调控和基因组学研究方面均有广泛应用。

1. 基因克隆拟南芥的遗传学实验可通过体细胞杂交、花粉管导入、基因突变筛选等多种方法进行。

其中,由于其小型的基因组和成熟的修饰技术,拟南芥在基因克隆研究中具有得天独厚的优势。

通过拟南芥的基因克隆,可以解决许多植物生长和发育的遗传问题。

例如,通过对小麦、水稻等作物中的同源基因进行克隆,可以针对农业生产中的病虫害问题进行研究。

神奇的模式植物--拟南芥神奇的模式植物--拟南芥拟南芥与油菜、萝卜、卷心菜等同为十字花科植物,向下细分为鼠耳芥属。

拟南芥又名鼠耳芥、阿拉伯芥、阿拉伯草,拉丁文名为Arabidopsis thaliala (L.) Heynh。

拟南芥作为一种草本植物广泛分布于欧亚大陆和非洲西北部。

在我国的内蒙、新疆、陕西、甘肃、西藏、山东、江苏、安徽、湖北、四川、云南等省区均有生长。

我国古人常将身边的一些卑微、低贱之物“视若草芥”,拟南芥早先也就是一种无声无息、名不见经传的小草。

拟南芥既不好吃、也不好看,对人类毫无经济价值。

但近一百年来,随着生物学和经典遗传学的蓬勃发展,科学家们逐渐注意到它的研究价值。

长期以来,科学家一直希望在植物中找到像动物中的黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)那样繁殖快、易于在实验室培养、适于遗传操作的实验材料,进而从根本上改变植物遗传学研究的长期落后状况。

拟南芥植株较小(一个8cm见方的培养钵可种植4-10 株)、生长周期短(从发芽到开花约4-6周)、结实多(每株植物可产生数千粒种子)。

拟南芥的形态特征分明(图1),莲座叶着生在植株基部,呈倒卵形或匙形;茎生叶无柄,呈批针形或线形。

侧枝着生在叶腋基部,主茎及侧枝顶部生有总状花序,四片白色匙形花瓣,四强雄蕊。

长角果线形,长约1-1.5cm,每个果荚可着生50-60粒种子。

图1 拟南芥的形态这些特点使得拟南芥的突变表型易于观察,为突变体筛选提供了便利。

拟南芥是典型的自交繁殖植物,易于保持遗传稳定性。

同时,可以方便的进行人工杂交,利于遗传研究。

拟南芥的另一个优点是易于转化。

经过不断的实践,浸花法(floral而)已成为拟南芥转化最常用的方法。

对生长5-6周已抽苔的拟南芥打顶来促进侧枝生长(图2A),待花序大量产生时将其在含有转化辅助剂silwet和蔗糖的农杆菌溶液中浸泡几分钟(图2B),3-4周后对转化植株收种子(图2C)。

拟南芥——植物界的“果蝇”毛健民 李俐俐(周口师范高等专科学校生物系河南周口466000) 自20世纪80年代中期开始,没有任何经济价值的植物拟南芥(A rabid op sis thaliana),被广泛用于植物遗传学、发育生物学和分子生物学的研究。

近年来,植物科学中许多有价值的发现几乎都是以拟南芥为实验材料取得的,拟南芥已成为1种典型的“模式”植物,被誉为植物界的“果蝇”。

拟南芥之所以受到如此重视是由其自身特点所决定的。

现就拟南芥的生物学特性、在植物科学研究中的应用及其基因组计划的进展情况作一简介。

1 拟南芥的生物学特性拟南芥属十字花科拟南芥属的1个种。

其植株小、成熟个体高约30c m左右,形态特征简单。

拟南芥的生长期很短,从播种到收获种子一般只需6周左右,而且产生的种子数量多,每株每代可产生数千粒种子。

拟南芥的这一生物学特性,使我们在以它作为实验材料进行遗传分析时,可以大大缩短时间。

相比之下,小麦、玉米等植物的生长期一般需几个月,使得遗传实验分析花费的时间较长。

拟南芥还是1种典型的自交繁殖植物,因此,人工诱变后可以在子二代中直接筛选变异株的纯合子。

同时,根据遗传分析需要,人工杂交也很容易完成。

在目前已知基因组大小的高等植物中,拟南芥的核基因组最小,其单倍体基因组只有80000kb左右。

由于基因组小,使得其基因库的构建、筛选等过程变得简单、快速,同时,还可节省大量人力、物力。

例如,对于含约20kb外源DNA片段的Κ2克隆基因库,只需16000个克隆就可以有99%的机率分离任何1个核基因。

相比之下,烟草需要370000个,小麦需要1000000个。

2 拟南芥在植物遗传学研究中的应用拟南芥单倍体有5条染色单体,组成了拟南芥的5个连锁群。

目前已有100多个单基因变异用遗传方法定位在这5个连锁群上。

由于这些变异位点的基因参与了很重要的植物生理生化及发育过程,因此,克隆这些基因,并研究这些基因的功能、这些变异的分子基础或遗传本质和它们控制植物发育的机理,对于阐明植物的生长发育和发育过程具有重大意义,如对拟南芥花器官特异性基因的研究。