中药鉴定学定义和鉴别要求

- 格式:ppt

- 大小:11.37 MB

- 文档页数:30

中药鉴定学一文学完总论部分:总论第一章中药鉴定学的定义和任务一、中药鉴定学的定义中药鉴定学是研究和鉴定中药的品种和质量,制订中药质量标准,寻找和扩大新药源的应用学科。

二、中药鉴定学的任务(4个)1.考证和整理中药品种,发掘祖国药学遗产中药的品种问题直接关系到中药的质量,品种正确是保证中药质量的前提。

如何确定中药的正品,成为中药研究工作需要解决的首要问题。

2.鉴定中药真伪优劣,确保中药质量中药的真、伪、优、劣,即指中药品种的真假和质量的好坏。

“真”,即正品,凡是国家药品标准所收载的中药均为正品。

另外,各省、市、自治区“中药材标准”中收载的品种,在该地区亦属正品;“伪”,即伪品,凡是不符合国家药品标准(或地方药品标准)规定中药的品种以及以非药品冒充中药或以它种药品冒充正品的均为伪品。

“优”,即质量优良,是指符合国家药品标准质量规定的各项指标的中药;“劣”,即劣药,是指虽品种正确,但质量不符合国家药品标准规定的中药。

(1)鉴定中药品种的真伪当前药材与饮片假冒伪劣的表现形式有:主观利益驱动----①以相对价廉的它种药材伪充此种药材;②有意造假,以假充真;③掺伪;④药材提取部分成分后再流入市场;⑤染色。

客观专业水平不够----⑥一些名称相近或外形相似或基原相近的品种之间产生混乱;⑦误种、误采、误收、误售、误用。

(2)鉴定中药质量的优劣中药质量的优劣,关系到中药临床的有效性、安全性、稳定性和中药的标准化、国际化等大问题。

中药质量的优劣主要表现为有效成分或有效物质群的含量的高低、有效成分之间的比例关系,有害物质存在情况以及中药的纯净度等。

对中药质量的科学评价,除临床疗效、性状鉴别外,目前常以其有效成分的含量、有害物质的限量指标和涉及中药纯净度检查的各项指标等作为主要评价指标体系评价其有效性、安全性。

3.研究和制定中药规范化质量标准中药标准是国家对中药质量及其检验方法所作的技术规定,是药品监督管理的技术依据,是中药生产、经营、使用、检验和监督管理部门共同遵循的法定依据。

中药鉴定学笔记整理随着中药的广泛应用和推广,中药鉴定学也越来越受到重视。

中药鉴定学是指依据中药的药材特征、化学成分、药理作用及药效等特性,通过各种化学、生物及物理方法对中药进行鉴别、检验和评价的一门学科。

本文旨在对中药鉴定学的笔记进行整理,以帮助同学们更好地理解和掌握这门学科。

一、中药的基本鉴定原则中药的基本鉴定原则是:形态鉴定、性状鉴定、组织构造鉴定、理化鉴定、化学成分分析、药理作用评价、药效学鉴定等。

1.形态鉴定形态鉴定是指对药材的整体外在形态、大小、颜色、气味、质地、断面、纹理、乌黑程度等特征进行观察和鉴别。

形态鉴定主要包括药材的性状、大小、颜色、纹理、乌黑程度等特征。

而颜色和气味的判断对于某些中药种类也是很重要的。

2.性状鉴定性状鉴定是指药材的各部分组织在现场或剖面切片中的形态特征鉴定。

药材的性状鉴定应该包括特征所包含量最多的部位,药材特征是首选部位,在其他部位无法鉴别时需要取药材中的次要部位。

3.组织构造鉴定组织构造鉴定是指对药材的细胞形态、细胞结构和细胞分布情况进行观察和鉴别。

目前,组织构造鉴定主要有形态比较与显微图像比较两种方法。

4.理化鉴定理化鉴定是指对药材的干燥程度、水分含量、灰分含量、酸碱度、抽提物含量等物理化学性质的测试,以鉴别药材的质量。

通常,可以使用烘干法、灰分含量法、滴定法、比色法等方法进行药材理化鉴定。

5.化学成分分析化学成分分析是鉴别和检验中药最常用的方法。

通常,通过色谱、质谱等技术,对药材中的有机化合物和生物活性物质进行定性和定量分析。

6.药理作用评价药理作用评价是通过实验证明中药药材对动物和人体的机能影响,以判断其药理作用和药效。

通常,药理作用评价主要包括对动物体征和传统常规测量的生化指标变化的观察。

7.药效学鉴定药效学鉴定是通过药效学实验研究,对中药的临床疗效进行验证,以证明其药效和安全性。

通常,药效学鉴定主要通过鉴定中药治疗特定疾病的效果和作用机制,确定药性和用量范围。

中药鉴定学名词解释大全中药鉴定学是中医药学科的重要分支之一,主要研究中药材的鉴定、鉴别和质量评价等方面的知识和技术。

以下是一些与中药鉴定学相关的名词解释。

一、鉴定学基本概念1. 中药材:指用于中药制剂炮制或用于直接入药的植物、动物、矿物和化石等。

2. 鉴定:通过对中药材的外部性状、内部结构、理化性质、化学组成等多方面的观察和分析,确定中药材的真伪和质量。

3. 鉴别:通过对多种相似的中药材进行比较,辨别它们的特征和差异。

4. 质量评价:对中药材的质量进行综合评定,包括外观、品质、化学组成和含量等指标。

二、中药鉴定学方法1. 外观鉴定:通过对中药材的颜色、形状、大小、质地等特征进行观察和比较,确定其真伪和性质。

2. 显微鉴定:利用显微镜观察中药材的细胞结构、细胞形态和组织构造等特征,进行鉴别和鉴定。

3. 理化鉴定:通过对中药材的理化性质进行测试和分析,如溶解度、熔点、比重、折光率等,以确定其真伪和质量。

4. 化学鉴定:通过对中药材化学成分的分析和检测,如色谱、质谱、红外光谱等,进行鉴别和鉴定。

5. 生物鉴定:通过对中药材的生物学特性和活性成分进行研究和评价,比如对中药材的抗氧化、抗炎、抗肿瘤等活性进行测试和评价。

三、中药鉴定学常用指标1. 外观指标:包括中药材的颜色、形状、大小、质地等特征。

2. 理化指标:包括中药材的溶解度、熔点、比重、折光率等理化性质。

3. 化学指标:包括中药材的化学成分和含量,如有效成分的含量、挥发油的含量等。

4. 显微指标:包括中药材的细胞结构、细胞形态和组织构造等显微观察指标。

5. 质量指标:根据中药材的外观、理化和化学指标等综合评定其质量。

四、中药鉴定学的意义和应用中药鉴定学的研究和应用对于保证中药材的质量和安全具有重要意义。

1. 鉴别真伪:中药鉴定学可以辨别中药材的真伪,避免市场上假冒伪劣产品的流通。

2. 确定质量:通过对中药材的外观、理化和化学指标等进行鉴定,可以评估中药材的质量优劣。

中药鉴定学(自学考试用)中药鉴定学一、中药鉴定学的定义:中药鉴定学是研究和鉴定中药的品种和质量,制定中药质量标准,寻找和扩大新药源的应用学科。

中药鉴定学的研究对象是中药,包括中药材、饮片和中成药。

二、中药鉴定学的任务:1.考证和整理中药品种,发掘祖国药学遗产。

本草著作记载的药物有近3000种,现今中药品种约有13000种。

2.鉴定中药真伪优劣,确保中药质量。

3. 研究和制定中药规范化质量标准。

4.寻找和扩大新药源。

Δ 影响中药材质量的主要因素:1.栽培条件2.采收加工―绵茵陈‖春季苗高6-10cm采收,―茵陈蒿‖秋季花蕾长成时采收。

金银花以蒸晒法加工绿原酸含量高。

3.产地 4.贮藏时间5.运输6.非药用部位超标7.人为掺假8.个别药材经提取后再流入市场Δ 道地药材:指在特定的生产区域,由于适宜的生长条件和优良的种植方法,使其优质而高产,疗效显著,且产销历史悠久的药材。

我国的道地药材约有200种。

一、重要本草著作本草著作作者成书年代学术价值1. 《神农本草经》汉代(东汉末年)①现存最早的药学专著②收载药物365种,分上、中、下三品③对药物的产地、采集、药物真伪鉴别有些概括。

④总结了汉以前的医药经验2. 《本草经集注》陶弘景南北朝(梁代)①首创按药物自然属性分类法(公元502-536年)②共7卷,载药730种,分玉石、草木、虫兽等7类③记载了药物的性味、产地、采集、形态、鉴别等内容3. 《新修本草》李绩、苏敬唐代①我国历史上第一部官修本草(世界上第一部药典)《唐本草》公元659年②全书54卷,收载药物850种,新增114种。

③全面总结唐以前的药学成就,开创图文对照的先例4. 《经史证类备急本草》唐慎微宋代,金元时期①全书31卷,载药1746种,新增500余种。

《证类本草》②集宋以前之大成,首创方药并收,有学术和文献价值③是我国现存最早的完整本草5. 《本草纲目》李时珍明代①全书52卷,载药1892种,绘药图1109余幅,附方1596年11096余首、新增药物374种。

中药鉴定学的含义及任务

中药鉴定学是研究中草药的鉴定方法、技术和规范的学科,主要包括中草药资源的鉴定、中草药品质的评价以及中草药真伪的鉴定等内容。

中药鉴定学的任务主要有以下几个方面:

1. 中草药资源的鉴定:中药材的鉴定是指通过形态学、解剖学、化学成分分析等手段,确认并确定中草药的种类和品种。

这对于中草药的种质资源保护和使用具有重要意义。

2. 中草药品质的评价:中药材的品质评价是指对中草药的质量、药效和安全性进行评估和判断,包括外观性状、理化指标、质量控制要求等。

这对于合理使用中草药、确保药效和安全性具有重要作用。

3. 中草药真伪的鉴定:中草药真伪鉴定是指通过检验中草药的性状、化学成分、微量元素等特征,识别真伪并判断其质量。

这对于保障中草药市场秩序、防止假冒伪劣中草药的流通具有重要意义。

4. 中药配方的鉴定:中药配方的鉴定是指通过研究中草药组合的比例、制备过程和药效,确定和评估中药方剂的有效性和安全性。

这对于推广和应用中草药方剂具有重要意义。

总之,中药鉴定学通过对中药资源、品质、真伪和配方等方面

的研究,旨在提高中草药的质量、保证中草药的安全性,并促进中草药的科学合理使用。

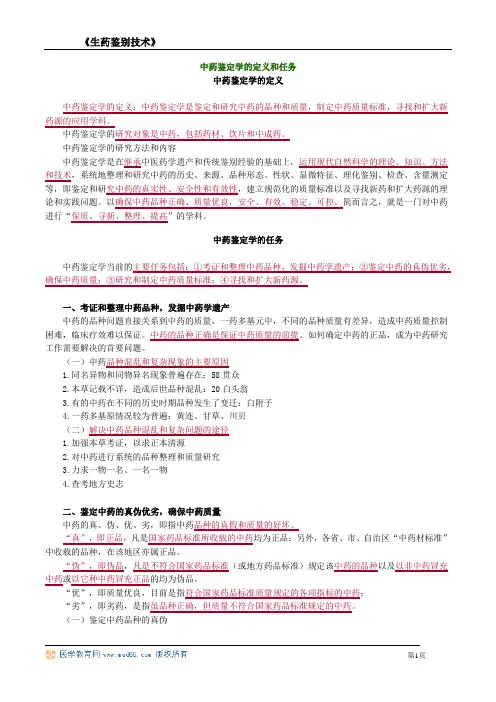

中药鉴定学的定义和任务中药鉴定学的定义中药鉴定学的定义:中药鉴定学是鉴定和研究中药的品种和质量,制定中药质量标准,寻找和扩大新药源的应用学科。

中药鉴定学的研究对象是中药,包括药材、饮片和中成药。

中药鉴定学的研究方法和内容中药鉴定学是在继承中医药学遗产和传统鉴别经验的基础上,运用现代自然科学的理论、知识、方法和技术,系统地整理和研究中药的历史、来源、品种形态、性状、显微特征、理化鉴别、检查、含量测定等,即鉴定和研究中药的真实性、安全性和有效性,建立规范化的质量标准以及寻找新药和扩大药源的理论和实践问题。

以确保中药品种正确、质量优良,安全、有效、稳定、可控。

简而言之,就是一门对中药进行“保质、寻新、整理、提高”的学科。

中药鉴定学的任务中药鉴定学当前的主要任务包括:①考证和整理中药品种,发掘中药学遗产;②鉴定中药的真伪优劣,确保中药质量;③研究和制定中药质量标准;④寻找和扩大新药源。

一、考证和整理中药品种,发掘中药学遗产中药的品种问题直接关系到中药的质量,一药多基元中,不同的品种质量有差异,造成中药质量控制困难,临床疗效难以保证。

中药的品种正确是保证中药质量的前提。

如何确定中药的正品,成为中药研究工作需要解决的首要问题。

(一)中药品种混乱和复杂现象的主要原因1.同名异物和同物异名现象普遍存在:58贯众2.本草记载不详,造成后世品种混乱:20白头翁3.有的中药在不同的历史时期品种发生了变迁:白附子4.一药多基原情况较为普遍:黄连、甘草、川贝(二)解决中药品种混乱和复杂问题的途径1.加强本草考证,以求正本清源2.对中药进行系统的品种整理和质量研究3.力求一物一名、一名一物4.查考地方史志二、鉴定中药的真伪优劣,确保中药质量中药的真、伪、优、劣,即指中药品种的真假和质量的好坏。

“真”,即正品,凡是国家药品标准所收载的中药均为正品;另外,各省、市、自治区“中药材标准”中收载的品种,在该地区亦属正品。

“伪”,即伪品,凡是不符合国家药品标准(或地方药品标准)规定该中药的品种以及以非中药冒充中药或以它种中药冒充正品的均为伪品。

正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL) 上医学教育网做成功医学人执业药师考试辅导《中药鉴定学》第一章讲义中药鉴定学的定义和任务第一节中药鉴定学的定义中药鉴定学的定义:中药鉴定学是鉴定和研究中药的品种和质量,制定中药质量标准,寻找和扩大新药源的应用学科。

中药鉴定学的研究对象是中药,包括药材、饮片和中成药。

中药鉴定学的研究方法和内容中药鉴定学是在继承中医药学遗产和传统鉴别经验的基础上,运用现代自然科学的理论、知识、方法和技术,系统地整理和研究中药的历史、来源、品种形态、性状、显微特征、理化鉴别、检查、含量测定等,即鉴定和研究中药的真实性、安全性和有效性,建立规范化的质量标准以及寻找新药和扩大药源的理论和实践问题。

以确保中药品种正确、质量优良,安全、有效、稳定、可控。

简而言之,就是一门对中药进行“保质、寻新、整理、提高”的学科。

第二节中药鉴定学的任务中药鉴定学当前的主要任务包括:考证和整理中药品种,发掘中药学遗产;鉴定中药的真伪优劣,确保中药质量;研究和制定中药质量标准;寻找和扩大新药源。

一、考证和整理中药品种,发掘中药学遗产中药的品种问题直接关系到中药的质量,一药多基元中,不同的品种质量有差异,造成中药质量控制困难,临床疗效难以保证。

中药的品种正确是保证中药质量的前提。

如何确定中药的正品,成为中药研究工作需要解决的首要问题。

(一)中药品种混乱和复杂现象的主要原因1.同名异物和同物异名现象普遍存在2.本草记载不详,造成后世品种混乱3.有的中药在不同的历史时期品种发生了变迁4.一药多基原情况较为普遍(二)解决中药品种混乱和复杂问题的途径1.加强本草考证,以求正本清源2.对中药进行系统的品种整理和质量研究3.力求一物一名、一名一物4.查考地方史志二、鉴定中药的真伪优劣,确保中药质量中药的真、伪、优、劣,即指中药品种的真假和质量的好坏。

“真”,即正品,凡是国家药品标准所收载的中药均为正品;另外,各省、市、自治区“中药材标准”中收载的品种,在该地区亦属正品。

中药鉴定学中药鉴定学是一门综合性很强且非常重要的科学学科,它是指用理论和实践方法来对中药品种进行鉴定并判断其质量的学科。

中药鉴定学是中药学的基础和核心,也是中药质量控制的核心,它对于保障中药药材的质量和安全、推进中药产业的健康发展具有重要的意义。

一、中药鉴定学的基本概念1、中药鉴定学是指通过多种手段对中药药材进行鉴定,判断其品种、质量、科学、合理的使用方法,以保障人们的健康,同时提高中药的质量、控制品种的来源,防范假冒伪劣产品,增强消费者的信心。

2、中药鉴定学的任务和目的是通过鉴定中药的品种、质量、来源及科学使用方法,保障人体的健康和中药产业的发展。

3、中药鉴定学的对象是中药药材及其制剂。

二、中药鉴定分类中药鉴定可分为两类:状物鉴定和性质鉴定。

1、状物鉴定状物鉴定又称形态鉴定,是指通过对中药药材的器皮、花、叶、茎、根、果实、种子、树皮、茸毛、矿物、地理产地等进行观察、比较和分析,从而确定该药材的品种、质量和产地。

2、性质鉴定性质鉴定又称性状、理化、化学鉴定,是指通过对中药药材的理化、化学和生物学指标进行定性、定量、定位或比较分析,从而确定该药材的品种、质量、适应症和活性成分。

三、中药鉴定的重要性中药鉴定是中药学的基础,也是保障人民健康和中药产业发展的重要环节。

1、保障人民健康中药是我国重要的治疗工具,因此,中药质量的保证是保障人民健康的责任。

中药鉴定学可以对中药药材的品种、质量、产地、适应症和活性成分进行检测和分析,从而保证中药的质量和安全性,减少或消除中药对人体的副作用和毒性反应。

2、保障中药产业健康发展中药在我国是一项重要的产业,也是传统的文化和知识资源。

中药鉴定学可以对中药品种的来源、药材的品质、活性成分等进行分析和研究,为中药发展提供技术支撑和保障,同时可以促进中药生产和市场的有效规范和管理。

四、中药鉴定的原理和技术1、中药鉴定的原理在中药鉴定过程中,需要遵循中医药“四体对照”原理。

四体对照,即器质损伤与否对比、色泽、外形、气味、口感、结构等外观特征对比、病虫害检查和与同类药材的鉴别等方面进行全面对照,防止假冒伪劣产品和错误鉴别。

《中药鉴定学》要点归纳整理版一、中药鉴定的基本概念1.中药鉴定是指通过观察、实验和比较,确定中药材的真伪、质量、地理产地和鉴别特征等的过程。

2.中药鉴定的方法包括外观特征、组织结构、理化性质、微镜特征、化学成分和生物活性等方面的鉴定。

二、中药鉴定的基本原则1.鉴定应具备科学性、准确性、规范性、可重复性和实用性等要求。

2.鉴定应结合多种手段、多个方面进行综合鉴定,充分考虑中药材的外观特征和内部结构特征。

3.鉴定应结合实际的临床应用,注重根据中药材的药效特点和疗效评价对其鉴定进行综合分析。

三、中药鉴定的主要内容1.中药材的外观特征:包括形状、大小、色泽、气味、质地和表面特征等方面的鉴定。

2.中药材的组织结构:通过显微镜观察中药材的细胞结构、组织构造和组织形态等方面的鉴定。

3.中药材的理化性质:包括水分、灰分、挥发油、酸碱度、溶解性和热性等方面的鉴定。

4.中药材的微镜特征:通过显微镜观察中药材的板块特征、维管束特征和细胞特征等方面的鉴定。

5.中药材的化学成分:通过色谱、质谱和光谱等技术对中药材的有效成分进行鉴定。

6.中药材的生物活性:通过生物学实验和药理学实验等对中药材的药理活性和毒性进行鉴定。

四、中药质量评价1.中药质量评价的基本要求包括真伪鉴别、质量标准和质量评价等方面的内容。

2.中药质量评价的方法包括化学定性定量分析、药材特色指标、生物学活性指标和毒性指标等方面的评价方法。

3.中药质量评价应参考药典标准、国家规范和行业标准等,制定科学合理的评价指标和方法。

五、中药标准化建设1.中药标准化建设是指制定中药鉴定和质量评价的标准规范,提高中药材的质量和效果,并促进中药现代化的发展。

2.中药标准化建设的主要内容包括制定标准规范、建立数据库、推广使用和完善监管等方面的工作。

3.中药标准化建设的意义在于确保中药的质量和安全,促进中药的科学研究和临床应用,提高中药的经济效益和社会效益。

以上是《中药鉴定学》的要点归纳整理版,主要包括中药鉴定的基本概念、基本原则、主要内容,以及中药质量评价和中药标准化建设等方面的内容。

中药鉴定学笔记第一章中药鉴定学的定义和任务中药鉴定学:鉴定和研究中药的品种和质量,制定中药标准,寻找和扩大新药源的应用学科。

中药:依据中医学理论和临床经验应用医疗保健的天然药物,有中药材、中成药、中药饮片。

道地药材:指那些历史悠久、品种优良、产量宏丰、疗效显著,具有明显地域特色的中药材。

四大怀药:地黄、菊花、山药、牛膝浙八味:浙贝母、白术、杭白菊、杭菊花、杭麦冬、延胡索、温郁金、玄参真伪优劣:真,即正品,凡是国家药品标准所收藏的品种即为正品;伪,即伪品,凡是不符合国家药品标准规定的品种以及以非药品冒充或者以其他中药材冒充正品的均为伪品;优,是指符合国家药品标准规定的各项指标的中药;劣,品种正确,但质量不符合国家药品标准规定的各项指标的中药。

1、简述中药鉴定学的任务(1)考证和整理中药品种(2)鉴定中药的真伪优劣(3)研究制定中药质量标准(4)扩大寻找新药源2、解决中药的品种混乱的途径(1)深入实际调查,加强考证本草(2)考察地方史志,注意域外旁支(3)严格规范名称,力求一药一名(4)研究活性成分,寻求药效实证3、寻找和扩大新药源的途径(1)发掘民间药,民族药,从民间和民族用药经验中寻找新的药物资源。

(2)根据生物的亲缘关系,在同科属植物中寻找(3)以中药中所含的有效成分为线索,寻找扩大新药源(4)以药理筛选结合临床疗效,寻找扩大新药源(5)从古代本草中寻找新资源(6)根据植物生长的地理位置和气候条件去寻找4、中药材品种混乱的原因(论述)(1)同物异名,同名异物我国幅员辽阔,物种繁多,各地区用药名称不尽相同。

如益母草,在东北称坤草,又叫楞子棵,在江苏某地区又称天芝麻,浙江叫三角胡麻(2)古代典籍,记述粗略如《本草经集注》曰:“白头翁处处有之,近根处有白茸,状如白头老翁,故以为名。

由于这个原因,使得从古至今就有多种根部有白毛茸的植物混作白头翁,以致清代吴其睿得出这样的结论:“凡草有白毛者,以翁名之。

第1篇总论第1章 绪论第1节 中药鉴定学的基本概念中药鉴定学(Identificology of Chinese Materia Medica)是研究中药鉴定方法和质量标准的一门应用学科。

它是以传统的中药鉴别经验为基础,运用现代自然科学的方法和技术,系统地整理和研究中药的来源、品种鉴别特征、质量评价方法、开发和扩大中药资源等方面的知识。

中药(Chinese materia medica)是指在中医药理论和临床经验指导下用于防治疾病和医疗保健的药物(drug),包括中药材、饮片和中成药。

中药材(Chinese crude drugs)是取自天然的未经加工或只经过简单产地加工的原料药,简称为“药材”,按其来源可分为植物药、动物药和矿物药3大类,迄今为止,中药材的总数量已近13 000种。

中药材经过净制、切制、炮制,制成符合临床医疗需要的加工品称之为饮片(decoction pieces)。

中成药(Chinese patent medicine)是以饮片(或药材)为原料,根据临床处方的要求,采用相应的制备工艺和加工方法,制备成的随时可以应用的剂型。

中药饮片(或药材)在临床上应用的形式绝大多数是复方和中成药。

据不完全统计,中药的方剂已达100 000余首,已经批准生产的中成药数量为9 300余种。

由此可见,对于中药的鉴定,只有把药材、饮片和中成药的鉴定方法与特征联系起来,才能真正达到鉴定的目的。

中药鉴定学记载的内容主要有:基本概念,研究对象及任务,分类与命名,发展历史,资源概况,采收和加工方法、贮藏方法、鉴定的依据与方法、质量标准要求、代表性中药选论。

代表性中药的记载大纲主要包括下列项目:名称、药用历史、来源、生物(或矿物)学特征、产地、采收加工或制法、化学成分、性状鉴别、显微鉴别、理化鉴别、生物鉴别、性味功能、用法用量等。

第2节 中药鉴定学的任务中药价值的基本特征是具有预防和治疗疾病的功能,而对其使用价值的评价,主要依赖其安全性、有效性和稳定性,这三条原则是中药研究、生产和应用的准绳,也是制定中药质量标准的核心内容。