资产负债表债务法的理论基础

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:3

对所得税会计处理方法——资产负债表债务法的探析2007年新实施的所得税会计准则废除了应付税款法、递延法、损益表债务法,全面采用资产负债表债务法。

新方法与原采用的三种方法完全不同。

本文从资产负债表债务法产生的根源、理论基础、在我国全面推行的理由及其优点等方面进行了一些思考,以加强对资产负债表内涵的理解。

标签:所得税会计资产负债表观资产负债表债务法2007年新实施的所得税会计准则废除了应付税款法、递延法、损益表债务法,全面采用资产负债表债务法。

对于广大会计人员来说,弃用使用多年的熟悉的核算方法而采用全新的资产负债表债务法,很多人心存疑惑,为什么要使用资产负债表债务法?与原方法相比它有什么优越性?等等。

相对原有的几种所得税核算方法,资产负债表债务法的概念增多,细节规定增多,运用及理解难度都加大了。

如果对资产负债表债务法的内涵理解不够透彻,就有可能感觉比较难掌握该方法。

本文就资产负债表债务法的产生原因、理论基础、在我国推行的理由、优点等方面谈谈自己的看法。

一、资产负债表债务法产生根源分析会计准则与所得税法的目标和要求是不同的。

会计准则的目的是规范企业的对外财务报告,以便如实地反映企业的财务状况、经营成果与现金流量情况。

税法是以课税为直接目的,强调公平与效率,具有调节社会资源的配置、公平社会财富的分配等功能。

所得税的缴纳金额应以税法为依据计算确定,但同时所得税的会计处理应以会计准则为依据。

会计准则与税法的差异导致了所得税会计的产生。

为服务于财务会计的目标,对于所得税会计,需要处理以下几个层面的问题。

第一,是否确认所得税的会计影响。

根据税法计算出来的应纳税所得额与根据会计准则计算出来的会计利润是存在差异的,根据配比原则和权责发生制,每期确认的所得税费用应与会计利润存在配比关系,但缴税是按税法所确定的应纳税所得额计算,则该部分所得税差异所造成的会计影响应予以考虑。

对此问题的不同回答则可产生所得税的两种会计处理方法,一是应付税款法,二是纳税影响会计法。

第一节所得税核算的基本原理一、资产负债表债务法【举例】某企业2×18年12月1日取得一批存货,成本为100万元。

2×18年12月31日,计提存货跌价准备20万元。

税法规定,企业计提的资产减值损失在发生实质性损失时允许税前扣除。

2×19年该企业将上述存货全部对外销售,2×19年由税前会计利润计算应纳税所得额时应纳税调整减少20万元,由此2×19年会少交所得税=20×25%=5(万元)。

站在2×18年12月31日考虑,由于此项存货的存在,以后会少交所得税5万元,应确认递延所得税资产5万元。

即2×18年12月31日,存货的账面价值=100-20=80(万元),存货的计税基础为100万元。

由于存货账面价值和计税基础不一致,产生可抵扣暂时性差异,从而确认递延所得税资产。

【举例】2×18年12月31日预提产品质量保证费用100万元,2×19年实际发生产品质量保证费用100万元。

税法规定,企业计提的产品质量保证费在实际发生时允许税前扣除。

2×19年由税前会计利润计算应纳税所得额时应纳税调减100万元,2×19年少交所得税=100×25%=25(万元)。

站在2×18年12月31日考虑,以后会少交所得税25万元,应确认递延所得税资产25万元。

即2×18年12月31日,负债(预计负债)的账面价值为100万元,负债(预计负债)的计税基础为0。

由于预计负债账面价值和计税基础不一致,产生可抵扣暂时性差异,从而确认递延所得税资产。

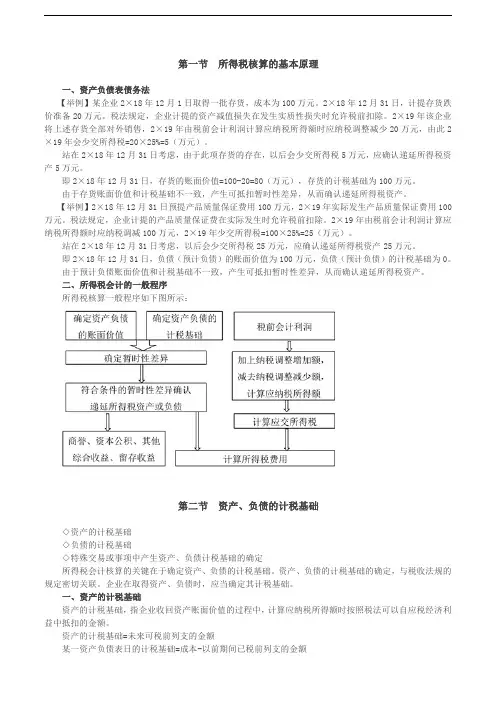

二、所得税会计的一般程序所得税核算一般程序如下图所示:第二节资产、负债的计税基础◇资产的计税基础◇负债的计税基础◇特殊交易或事项中产生资产、负债计税基础的确定所得税会计核算的关键在于确定资产、负债的计税基础。

资产、负债的计税基础的确定,与税收法规的规定密切关联。

资产负债表债务法的概念及与利润表债务法的比较分析2006年颁布的《企业会计准则第18号——所得税》,取代1994年财政部发布的财会字[1994]第025号《企业所得税会计处理的暂行规定》、1995年《企业会计准则——所得税》征求意见稿以及2001年颁布的《企业会计制度》中关于企业所得税会计处理的规定,该准则对2007年或以后日期开始的会计期间有效。

旧制度要求企业采用应付税款法和纳税影响会计法(包括递延法或债务法)核算所得税。

纳税影响会计法中的债务法为收益表债务法。

新准则要求企业一律采用资产负债表债务法核算递延所得税。

资产负债表债务法概念企业在取得资产、负债时,应当确定其计税基础。

资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,应当按照本准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

资产的计税基础,是指企业收回资产账面价值过程中,计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额。

负债的计税基础,是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。

利润表债务法与资产负债表债务法的比较分析1.利润表债务法与资产负债表债务法的内涵利润表债务法是将时间性差异对未来所得税的影响看作是对本期所得税费用的调整,其特点是当预期税率发生变动或税基变动时,必须对已发生的递延税款按现行税率进行调整,这种方法下的所得税费用计算过程为:首先计算当期所得税费用,然后再计算当期应缴所得税额,最后倒挤出本期发生的递延所得税资产(负债),故而本期所得税费用等于本期应交所得税加本期发生的递延所得税负债或减递延所得税资产,加(或减)由于税率变动或税基变动时,以前各期确认的递延所得税负债(资产)账面余额的调整数。

计算公式表示如下:本期所得税费用=本期应交所得税±本期发生的递延所得税负债(资产)±本期转回的原确认的递延所得税资产(负债)±本期由于税率变动或税基变动对以前各期确认的递延所得税负债(资产)账面余额调整数考试大论坛资产负债表债务法是从暂时性差异产生的本质出发,分析暂时性差异产生的原因及其对期末资产负债表的影响。

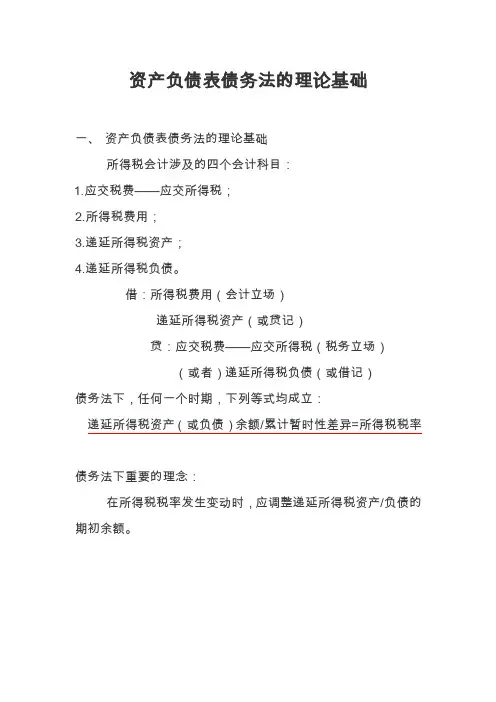

资产负债表债务法的理论基础

一、资产负债表债务法的理论基础

所得税会计涉及的四个会计科目:

1.应交税费——应交所得税;

2.所得税费用;

3.递延所得税资产;

4.递延所得税负债。

借:所得税费用(会计立场)

递延所得税资产(或贷记)

贷:应交税费——应交所得税(税务立场)

(或者)递延所得税负债(或借记)

债务法下,任何一个时期,下列等式均成立:

递延所得税资产(或负债)余额/累计暂时性差异=所得税税率

债务法下重要的理念:

在所得税税率发生变动时,应调整递延所得税资产/负债的期初余额。

资产负债表债务法关键就是要计算递延所得税资产/负债的发生额。

二、所得税会计的一般程序

1.按照相关会计准则规定确定资产负债表中除递延所得税资产和递延所得税负债以外的其他资产和负债项目的账面价值。

2.按照会计准则中对于资产和负债计税基础的确定方法,以适用的税收法规为基础,确定资产负债表中有关资产、负债项目的计税基础。

3.比较资产、负债的账面价值与其计税基础,对于两者之间存在差异的,分析其性质,除准则中规定的特殊情况外,分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异,确定资产负债表日递延所得税负债和递延所得税资产的应有金额,并与期初递延所得税资产和递延所得税负债的余额相比,确定当期应予进一步确认的递延所得税资产和递延所得税负债金额或应予转销的金额,作为递延所得税。

4.就企业当期发生的交易或事项,按照适用的税法规定计算确定当期应纳税所得额,将应纳税所得额与适用的所得税税率计算的结果确认为当期应交所得税。

5.确定利润表中的所得税费用。

资产负债表债务法:原理与应用资产负债表债务法是一种会计方法,它要求企业根据预期税率对递延所得税资产和递延所得税负债进行调整。

这种方法主要适用于暂时性差异较大的企业。

本文将介绍资产负债表债务法的基本原理和应用。

一、资产负债表债务法的原理资产负债表债务法是指企业根据暂时性差异产生的本质进行分析,当税率变动或税基变动时,必须按预期税率对递延所得税资产和递延所得税负债进行调整。

其原理如下:1. 当暂时性差异产生时,企业应该确认递延所得税资产或递延所得税负债。

递延所得税资产是指由于时间性差异导致的未来期间减少的所得税,而递延所得税负债是指由于时间性差异导致的未来期间增加的所得税。

2. 当税率变动或税基变动时,企业应该根据预期税率对递延所得税资产和递延所得税负债进行调整。

预期税率是指企业根据当前税法规定和未来预期经济状况计算出的税率。

3. 企业应该根据资产负债表上期末递延所得税资产和递延所得税负债的余额进行调整。

资产负债表债务法强调资产负债表的重要性,因此企业应该首先确定资产负债表上期末递延所得税资产和递延所得税负债的余额,然后根据预期税率进行调整。

二、资产负债表债务法的应用资产负债表债务法主要适用于暂时性差异较大的企业。

暂时性差异是指由于时间性差异或永久性差异导致的资产或负债的计税基础与账面价值之间的差异。

如果企业的暂时性差异较大,则采用资产负债表债务法更为合适。

在应用资产负债表债务法时,企业需要注意以下几点:1. 企业应该根据当前的税法规定和未来预期经济状况计算出预期税率。

2. 企业应该根据资产负债表上期末递延所得税资产和递延所得税负债的余额进行调整。

3. 企业应该定期对递延所得税资产和递延所得税负债进行调整,因为税率变动或税基变动可能会导致暂时性差异的变化。

4. 企业应该谨慎处理暂时性差异,因为暂时性差异可能会导致企业的利润减少或增加。

资产负债表债务法是一种重要的会计方法,它可以帮助企业更好地处理递延所得税资产和递延所得税负债。

《高级财务会计》课程教案(Advanced Financal Accounting)

制定单位:会计学院

制定人:路国平

审核人:黄中生

编写时间:2011年7月28日

一、课程信息

本课程学分:5学分

课时: 64课时

使用专业及班级:会计学专业2009级1—7班

二、教学设计

本课程实现教学目的及要求的教学方式:主要采用课堂讲授、案例讨论、习题课及课后网上级作业相结合的方式来完成。

评估方式:网上作业(考核)系统和实务操作测试(如所得税、企业合并、合并财务报表等)相结合

教学重点与难点:本课程教学重点是所得税会计、企业合并、合并财务报表、外币折算、非货币资产交换和债务重组;本课程难点是企业合并、合并财务报表、所得税会计和股份支付等。

其中所得税会计与中级财务会计课程少部分内容有重复交叉,其处理方法是中级财务会计主要简单阐述当期所得税费用的确定,本课程重点阐述资产负债表债务法下所得税的完整会计处理。

三、教学进度表

四、考核方式及比例

平时成绩(包括:课后作业、随堂测验、上课回答提问等):40% 期末考试(闭卷): 60%

五、教案设计。

资产负债表债务法下所得税的核算作者:黄桃红来源:《中国乡镇企业会计》 2013年第11期黄桃红摘要:现行《企业会计准则》下,所得税费用的核算采用的是资产负债表债务法。

本文分析了资产负债表债务法下所得税核算的理论基础及其重难点,指出了此种方法的优缺点,并结合所得税核算的应用现状提出了相应的完善建议,旨在深入推进资产负债表债务法的应用,完善所得税费用的核算。

关键词:资产负债表债务法;所得税费用;核算按现行会计准则规定,上市公司执行2006年颁布的《企业会计准则》,所得税的核算适用于资产负债表债务法。

该种方法更能体现所得税费用核算过程中的资产负债观,其重难点是递延所得税的确认。

资产负债表债务法在实际操作中也有其优点和不足,本文也将针对不足之处,提出个人的观点。

一、资产负债表债务法的理论基础及重难点在资产负债表债务法下,企业当期的所得税费用等于当期应纳企业所得税加上递延所得税。

所得税费用的确认,除了要考虑当期的纳税义务,要确认当期的应纳所得税外,还必须考虑履行当期纳税义务给未来带来的是经济利益的流入或流出,凭此来确认递延所得税,只有当期应纳所得税和递延所得税确定了,才能确定当期的所得税费用。

它的理论基础是确认当期所得税费用时,遵循了会计核算的全局观,体现了所得税费用核算过程中的资产负债观。

企业在年终进行所得税核算之前,必须先进行所得税的汇算清缴。

当期应纳税额的计算完全遵从于所得税税法的规定,与企业年终向税务机关申报的金额一致。

所得税费用核算的难点应该是递延所得税的确认。

递延所得税主要与暂时性差异相关,它分为递延所得税资产、递延所得税负债两大类。

在分析差异是否属于暂时性差异,确认当期递延所得税时,主要需考虑当期应纳的税额对未来期间纳税产生的影响。

若当期应纳的税额对未来期间(资产、负债的使用或存续期间)纳税不产生影响,或者说当期发生的所得税费用,不会给未来期间带来所得税纳税义务的增加或抵减,则这个影响就不属于暂时性差异,不会形成递延所得税。

资产负债表债务法的理论基础

一、资产负债表债务法的理论基础

所得税会计涉及的四个会计科目:

1.应交税费——应交所得税;

2.所得税费用;

3.递延所得税资产;

4.递延所得税负债。

借:所得税费用(会计立场)

递延所得税资产(或贷记)

贷:应交税费——应交所得税(税务立场)

(或者)递延所得税负债(或借记)

债务法下,任何一个时期,下列等式均成立:

递延所得税资产(或负债)余额/累计暂时性差异=所得税税率

债务法下重要的理念:

在所得税税率发生变动时,应调整递延所得税资产/负债的期初余额。

资产负债表债务法关键就是要计算递延所得税资产/负债的发生额。

二、所得税会计的一般程序

1.按照相关会计准则规定确定资产负债表中除递延所得税资产和递延所得税负债以外的其他资产和负债项目的账面价值。

2.按照会计准则中对于资产和负债计税基础的确定方法,以适用的税收法规为基础,确定资产负债表中有关资产、负债项目的计税基础。

3.比较资产、负债的账面价值与其计税基础,对于两者之间存在差异的,分析其性质,除准则中规定的特殊情况外,分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异,确定资产负债表日递延所得税负债和递延所得税资产的应有金额,并与期初递延所得税资产和递延所得税负债的余额相比,确定当期应予进一步确认的递延所得税资产和递延所得税负债金额或应予转销的金额,作为递延所得税。

4.就企业当期发生的交易或事项,按照适用的税法规定计算确定当期应纳税所得额,将应纳税所得额与适用的所得税税率计算的结果确认为当期应交所得税。

5.确定利润表中的所得税费用。