最新初级《经济法基础》第一章知识点法律关系三要素

- 格式:pdf

- 大小:275.29 KB

- 文档页数:3

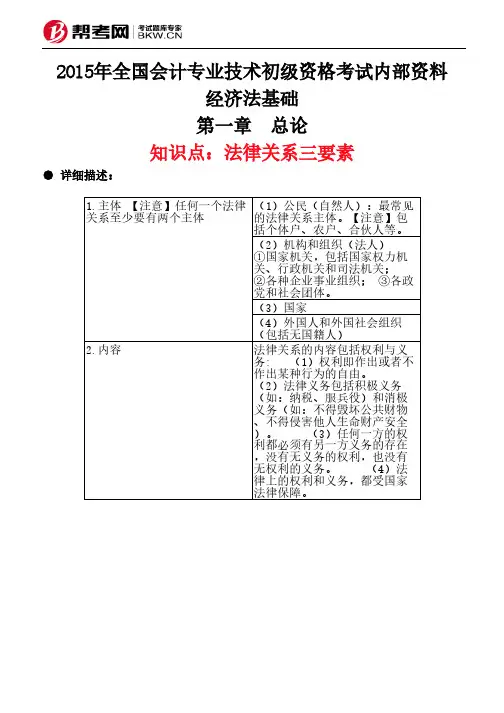

2015年全国会计专业技术初级资格考试内部资料经济法基础第一章 总论知识点:法律关系三要素● 详细描述:1.主体 【注意】任何一个法律关系至少要有两个主体(1)公民(自然人):最常见的法律关系主体。

【注意】包括个体户、农户、合伙人等。

(2)机构和组织(法人)①国家机关,包括国家权力机关、行政机关和司法机关;②各种企业事业组织; ③各政党和社会团体。

(3)国家 (4)外国人和外国社会组织(包括无国籍人) 2.内容法律关系的内容包括权利与义务: (1)权利即作出或者不作出某种行为的自由。

(2)法律义务包括积极义务(如:纳税、服兵役)和消极义务(如:不得毁坏公共财物、不得侵害他人生命财产安全)。

(3)任何一方的权利都必须有另一方义务的存在,没有无义务的权利,也没有无权利的义务。

(4)法律上的权利和义务,都受国家法律保障。

例题:1.下列选项中,不能作为法律关系客体的是()。

A.荣誉称号B.经济管理行为C.非营利组织D.人身正确答案:C解析:选项C属于法律关系的主体。

2.根据我国法律制度的规定,下列各项中,能够成为法律关系主体的有()。

A.自然人B.商品C.法人D.行为正确答案:A,C解析:选项BD是法律关系的客体。

3.下列各项中,可以成为法律关系主体的有()。

3.客体客体的特征:能为人类所控制并对人类有价值。

(1)物 ①自然物:土地、矿藏等 ②人造物:建筑、机器等 ③货币和有价证券(一般等价物) 【注意】物可以有形态也可以没有形态。

(2)非物质财富 ①知识产品(智力成果):著作、发明等 ②道德产品:荣誉称号、嘉奖表彰等(荣誉权) (3)行为——为了达到一定目的,包括积极行为和消极行为 ①生产经营行为; ②经济管理行为; ③提供一定劳务的行为; ④完成一定工作的行为。

(4)人身(部分或整体) 【注意1】活人的整个身体不是法律关系的客体。

【注意2】人身权利不能滥用。

A.某市财政局B.某研究院C.某学术团体D.个体工商户杨某正确答案:A,B,C,D解析:法律关系主体包括:(1)公民;(2)机构和组织(法人);(3)国家;(4)外国人和外国社会组织。

初级会计《经济法基础》知识点第一章总论1、法的本质与特征:法的本质是统治阶级和国家意志的结合体。

法的特征包括国家意志性、强制性、规范性、明确公开性和普遍约束性。

2、法律关系主体:法律关系主体包括自然人、组织和国家。

自然人包括公民、外国人和无国籍人。

组织包括法人营利法人、非营利法人、特别法人、非法人组织、个人独资企业、合伙企业和不具有法人资格的专业服务机构。

国家也是法律关系主体之一。

3、法律关系内容:法律关系内容包括权利和义务。

义务又可分为积极和消极两种。

4、法律关系客体:法律关系客体包括物、非物质财富和行为。

物包括自然物、人造物和一般等价物。

非物质财富包括知识产品和荣誉产品。

行为包括生产经营行为、经济管理行为、提供一定劳务的行为和完成一定工作的行为。

5、行为能力:行为能力分为民事行为能力和无民事行为能力。

民事行为能力与年龄和精神状态有关。

无民事行为能力指不满8周岁的儿童和完全不能辨认自己行为的成年人。

限制民事行为能力指8周岁以上不满18周岁的未成年人和不能完全辨认自己行为的成年人。

完全民事行为能力指年满18周岁的成年人。

6、法律关系客体的适用范围:法律关系客体的适用范围包括物、行为、人格利益和智力成果。

7、法律事实:法律事实包括事件和行为。

事件分为绝对事件和相对事件。

行为的表现形式包括积极行为和消极行为。

意思表示行为和非表示行为。

拾得遗失物和发现埋藏物等。

行为的几方表意包括单方行为和多方行为。

行为的特定形式包括要式行为和非要式行为。

行为的主体参与包括自主行为和代理行为。

8、法的形式:法的形式包括宪法、法律、法规、规章和地方性法规。

其中,宪法具有最高的法律效力。

法规包括行政法规和地方性法规(自治条例和单行条例)。

规章包括部门规章和地方政府规章。

9、适用法的效力原则:适用法的效力原则包括上位法优于下位法、特别法优于一般法和新法优于旧法。

10、法的形式:法的形式包括宪法、法律、法规和规章。

宪法是全国人大国家根本大法,具有最高的法律效力。

初级会计职称《经济法基础》第一章总论1. 法的本质有哪几层含义?四个2. 法的特征有哪些?四个3. 法律关系的要素有哪些?三个4. 法律关系主体的种类有哪些?三个5. 法律关系的内容有哪些?两个7. 法律关系的客体有哪些?四个8. 法律事实是法律关系发生,变更和消灭的直接原因,对吗9. 法律事实可以划分为哪两大类?分类标准是什么?10. 法律事件有哪些?11. 法律行为的分类?六个拾得遗失物属于什么行为?遗嘱属于什么行为?12. 我国法的主要形式有哪些?最高人民法院所作的判决书是否属于法的形式13.1.成文法和不成文法 2.根本法和普通法3.实体法和程序法4. 一般法和特别法5.国际法和国内法6.公法和私法的分类依据?27.诉讼时效期限届满,权利人丧失的是什么权?什么没消灭?解决经济纠纷,除通过民事诉讼“打官司”外还有其他形式吗仲裁与民事诉讼都适用于哪些主体 ?行政诉讼与行政复议适用于哪些主体仲裁协议应当以书面形式订立吗 ?行政复议应当书面还是口头仲裁的适用范围有哪些 ?不适用《仲裁法》的有哪些 ?不能提请仲裁的有哪些? 仲裁的基本原则有哪些 ?四点仲裁委员会是民间组织吗 ?是否按行政区划层层设立 ?仲裁委员会之间有没有隶属关系 仲裁意见能形成多数意见时,按什么作出 ?不能形成多数意见时,按什么作出仲裁员有哪些情形,必须回避民事诉讼的适用范围有哪些诉讼管辖最重要、最常用的是哪两个管辖般地域管辖通常实行什么原则 ?特殊地域管辖一般是以什么为标准确定管辖法院合同诉讼、保险合同诉讼、票据诉讼、运输合同诉讼、侵权行为诉讼的地域管辖规定是 什么?专属管辖的具体规定是什么 ?共同管辖的具体规定是什么 ?14. 15. 16. 17. 18. 19. 21.22.23.24.25.26.普通诉讼时效期间是几年?最长诉讼时效期间是几年?28.诉讼时效期间的中止是什么30.诉讼时效期间的中断是什么31.哪些事项不能申请行政复议32.行政复议的举证责任由谁承担33.彳亍政复议期间具体行政行为不停止执行。

初级《经济法基础》第一章知识点:法律关系三要素法律关系三要素

法律关系:即法律上的权利与义务关系

三要素:主体、内容、客体

【注意】缺少其中任何一个要素,都不构成法律关系。

主体

1.主体的种类

(1)自然人

公民+外国人+无国籍人+自然人性质的特殊主体

【注意】自然人性质的特殊主体:个体户、农户等。

(2)机构和组织(法人)

①国家机关,包括国家权力机关、行政机关和司法机关;

②各种企业事业组织;

③各政党和社会团体。

(3)国家

【注意】任何一个法律关系至少要有两个主体。

2.主体资格

区分“权利”能力与“行为”能力

“权利”能力:“法律赋予”公民、法人或者其他组织享有权利、承担义务的资格。

(有没有)

“行为”能力:法律关系主体能够“通过自己的行为”实际取得权利和履行义务的能力。

(能不能)

(1)自然人的权利能力与行为能力

权利能力:始于出生、终于死亡

行为能力:年龄+精神状态

【注意1】根据民法通则规定:“以上”、“以下”均包括本数,“超过”、“不满”均不包括本数。

【注意2】刑事行为能力的分界线为14和16周岁。

(2)法人以及其他组织的权利能力与行为能力

权利能力:始于产生、终于消灭行为能力:同权利能力。

一、法律基础(第一张基础复习)1、法律的本质与特征①法的本质是____________的______________体现。

解释a法只能是__________意志的体现,是由____________________决定的,是______________的反映。

B法体现的是统治阶级的__________________而不是____________________________相加。

C 法体现的不是________________________,而是__________。

②法的特征a法是经过国家______或______,具有________。

____和______是国家创制法的方式。

B法是凭借_____________具有____。

C法确定人们在社会中的______和_____具有______。

D法是____而______的规范具有_______。

E法具有________,凡在______的_____和法律_______和_____内,对____________。

2、法律关系:是被法律规范所________和_______关系,任何法律关系都由____ _____ ______三要素构成。

例如:______ _____就是法律关系。

法律关系的主体包含a自然人_____,如_____ ______ ___等。

法人_____和______如________包含____ ____ ______机关;各种_______,各___________;国家,在国内国家是___________,在国际法上国家是___________。

外国____和________,如外国____ _____ ____和__ __同胞,属于____纳税人。

b法律关系的内容包括____和____。

如:义务包含积极义务如___和___,消极义务如不得____和不得____。

任何一方的权利都是以另一方的义务为____。

法律上的权利和义务都受____。

第一章总论一、法律基础1.法的本质:统治阶级的国家意志的体现。

2.法的特征:国家意志性、强制性、利导性、规范性。

3.法律关系的要素:主体【至少两个】、内容、客体。

a、主体。

公民(自然人),机构和组织(法人),国家,外国人和外国社会组织。

b、内容。

法律关系主体所享有的权利和承担的义务。

C、客体。

物,非物质财富,行为,人身。

【客体是法律关系主体的权利和义务所指向的对象,其特征是能为人类所控制并对人类有价值】4.法律事实:法律事件【自然灾害,爆发战争,重大政策的改变等】、法律行为【以法律关系主体意志为转移】。

【任何法律关系的发生、变更和消灭,都要有法律事实的存在。

】6.法的分类7.我国现行法律体系大体可以划分为七个主要的法律部门:宪法及宪法相关法法律部门、民法商法法律部门、行政法法律部门、经济法法律部门、社会法法律部门、刑法法律部门、诉讼与非诉讼程序法法律部门。

第二节、经济纠纷的解决途径1.解决经济纠纷的途径和方式:仲裁、民事诉讼、行政复议、行政诉讼。

2.仲裁和民事诉讼适用于横向关系(平等民事主体)经济纠纷的解决方式。

【或裁或审】3.行政复议与行政诉讼适用于纵向关系(不平等主体)经济纠纷的解决方式。

4.不能提请仲裁的情景:a、关于婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷;b、依法应当由行政机关处理的行政争议。

5.下列争议不适用于《仲裁法》:a、劳动争议的仲裁;b、农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁。

6.仲裁的基本原则:自愿原则,依据事实和法律公平合理地解决纠纷的原则,独立仲裁原则,一裁终局原则。

7.仲裁机构(仲裁委员会)独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系,仲裁委员会之间也没有隶属关系。

仲裁委员会由主任1人,副主任2~4人和委员7~11人组成,法律、经济贸易专家不得少于2/3。

8.仲裁协议应当以书面形式订立。

口头达成仲裁的意思表示无效。

9.仲裁协议的内容:请求仲裁的意思表示,仲裁事项,选定的仲裁委员会。

1.法的概念:一般来讲,法是由国家制定或认可,并由国家强制力保证实施的,反映着统治阶级意志的规范体系。

这一意志的内容由统治阶级的物质生活条件所决定,它通过规定人们在社会关系中的权利和义务,确认、保护和发展有利于统治阶级的社会关系和社会秩序。

2.法律的概念法律一词可分别从广义、狭义两方面进行理解。

狭义的法律专指拥有立法权的国家机关依照立法程序制定和颁布的规范性文件;而广义的法律则指法的整体,即国家制定或认可,并由国家强制力保证实施的各种行为规范的总和。

3.法律关系法律关系是由法律关系的主体、法律关系的内容和法律关系的客体三个要素构成的。

(1)法律关系主体是指参加法律关系,依法享有权利和承担义务的当事人。

(2)任何一个法律关系至少要有两个主体。

4.法律事实法律事实,是指由法律规范所确定的,能够产生法律后果,即能够直接引起法律关系发生、变更或者消灭的情况。

5.法的形式和分类法的形式,是指法的具体的外部表现形态,即法是由何种国家机关,依照什么方式或程序创制出来的,并表现为何种形式、具有何种效力等级的法律文件。

法的形式的种类,主要是依据创制法的国家机关不同、创制方式的不同而进行划分的。

我国法的形式主要有以下几种:(1)宪法(具有最高的法律效力):全国人民代表大会制定;(2)法律(法律效力仅次于宪法)①基本法律:全国人民代表大会制定;②其他法律:全国人大及常委会制定;(3)行政法规(次于宪法和法律,高于地方性法规):国务院制定的规范性文件;(4)地方性法规:省级人大及其常委会、地方人大及其常委会制定的规范性文件;(5)自治法规:民族自治地方的人民代表大会制定的规范性文件;(6)特别行政区法律;(7)行政规章①部门规章:国务院所属部委制定的规范性文件;②地方政府规章:地方人民政府制定的规范性文件;(8)国际条约6.法的分类1.行政复议范围行政复议的排除事项(1)当事人不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定时,不能提起行政复议。

第一章总论一.法律基础1.法的本质和特征①本质:法是“统治阶级”的“国家意志”的表达②特征❤:国家意志性、强制性、利导性、标准性2.法律关系❤☀主体:公民〔自然人〕、机构和组织〔法人〕、国家、外国人和外国社会组织内容〔权利和义务〕:①积极义务〔纳税、服兵役〕②消极义务〔不得毁坏公共财物、不得侵害他人生命财产安全〕☀客体:物〔自然物eg土地森林;人造物eg机器建造〕非物质财富〔知识产品、道德产品〕行为〔生产经营行为、经济管理行为、提供一定劳务的行为、完成一定工作的行为〕人身3.法律事实❤法律事实是法律关系发生、变更和消灭的直接原因,按照是否以当事人的意志为转移为标准,法律事实包括法律行为和法律事件☀法律行为〔以法律关系主体意志为转移〕:①无论是合法还是违法行为,都会引起法律关系的发生、变更和消灭②根据行为是否通过意志表示,法律行为分为→表示行为〔eg订立合同〕和非表示行为〔eg拾得遗失物〕③单方法律行为〔根据一方当事人的意思表示即可成立的法律行为〕多方法律行为〔两个或两个以上的当事人意思表示一致而成立的法律行为〕☀法律事件〔不以当事人的主体意志为转移〕:①自然事件〔绝对事件〕:水灾、地震②社会现象〔相对事件〕:战争、重大政策的改变4.法的形式①宪法〔全国人民代表大会〕②法律〔法律效力仅次于宪法〕基本法律-全国人民代表大会;其他法律-全国人民代表大会常务委员会③行政法规〔由国务院〕〔条例、方法、规定〕④地方性法规〔地方人大及其常委会〕⑤自治法规〔民族自治地方的人民代表大会〕⑥特别行政区的法⑦行政规章〔标准性文件〕部门规章〔国务院所属部委〕;政府规章〔地方人民政府〕⑧国际条约☀法律效力等级:宪法>法律>行政法规>地方性法规>同级地方政府规章5.法的分类①按创制方式和发布形式分:成文法和不成文法〔习惯法〕②按内容、效力和制定程序分:根本法〔宪法〕和普通法③按法的内容分:实体法〔实际内容eg:民法、刑法〕和程序法〔程序方面eg:刑事诉讼〕④按法的空间效力、时间效力或人的效力分:一般法〔普遍适用〕和特别法〔特别群体时间〕⑤按法的主体、调整对象和渊源分:国际法和国内法6.法律部门和法律体系①一个国家的现行法律标准划分为假设干法律部门,由这些法律部门组成的具有内在联系的、互相协调的统一整体即为法律体系②划分标准:法律的调整对象〔即法律调整的社会关系〕③七个主要的法律部门:宪法及宪法相关部门;民法、商法部门;行政法;经济法;社会法;刑法;诉讼和非诉讼程序法7.二.经济仲裁1.经济纠纷的解决途径①平等主体〔横向关系纠纷〕☀仲裁和民事诉讼中选择一种方式解决☀仲裁实行自愿原则,只有双方当事人自愿达成仲裁协议的情况下才能申请仲裁☀有效的仲裁协议可排除法院的管辖权,只有当事人放弃或协议无效时法院才可行使管辖权☀仲裁实行一裁终局的制度②不平等主体☀一般情况下,当事人可直接提起行政诉讼,也可先申请行政复议,复议不服时再进行诉讼☀特殊情况下,eg甲公司对税务机关行为不服时,必须先申请行政复议,复议不服时再进行诉讼2.仲裁适用范围①属于《仲裁法》调整的争议合同纠纷;其他财产权益纠纷②以下纠纷不能提请仲裁:☀与人身有关的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷☀行政争议③以下仲裁不适用于《仲裁法》,而由别的法律予以调整的:☀劳动争议《劳动争议调解仲裁法》☀农业承包合同纠纷《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》3.仲裁的基本原则①双方自愿②依据事实和法律,公平合理地解决纠纷的原则③独立仲裁原则④一裁终局制度4.仲裁委员会①独立性②组成=1主任+2-4副主任+7-11委员〔其中法律、经贸专家不得少于2/3〕5.仲裁协议①书面形式仲裁的进行以双方当事人自愿达成的书面仲裁协议为条件②内容请求仲裁的意思表达;仲裁事项;选定的仲裁委员会③仲裁协议的无效仲裁协议对“仲裁事项或仲裁委员会”设有约定或者约定不明确的,当事人可以补充协议;达不成补充协议的,仲裁协议无效④有效的仲裁协议在双方当事人发生仲裁协议约定的争议时,任何一方只能将争议提交仲裁,而不能向法院起诉。

第一章总论(一)【要点一】法的本质与特征1. 法的本质:法是统治阶级的国家意志的体现。

注意:法体现的是统治阶级的整体意志和根本利益,而不是统治阶级每个成员个人意志的简单相加。

2. 法的特征。

国家意志性:法是经过国家制定或认可才得以形成的规范。

国家强制性:法是凭借国家强制力的保证而获得普遍遵行的效力。

规范性法:是明确人们在社会关系中的权利和义务的行为规范。

明确公开性和普遍约束性:法是明确而普遍适用的规范。

【要点二】法律关系法律关系是由法律关系的主体、法律关系的内容和法律关系的客体三个要素构成的。

(1)法律关系主体是指参加法律关系,依法享有权利和承担义务的当事人。

(2)任何一个法律关系至少要有两个主体。

【要点三】民事行为能力的划分(1)完全民事行为能力人:①年龄≥1 8周岁的自然人②16周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的(视为)(2)限制民事行为能力人:①8周岁≤年龄< 18周岁②不能完全辨认自己行为的成年人(3)无民事行为能力人:①年龄< 8周岁的未成年人②年龄≥8周岁不能辨认自己行为的人【要点四】法律事件和法律行为法律事件:不以当事人的主观意志为转移。

例如:自然灾害、意外事故、战争等(不受人控制,自己阻挡不了的事情)法律行为:以法律关系主体的一直为转移例如:实到遗失物、遗嘱、行政命令、签合同等(自己本身可以抉择,可以控制)【要点五】仲裁一、仲裁适用范围1. 可以提请仲裁:平等主体之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷2. 不能提请仲裁:(1)婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。

3. 不适用《仲裁法》:(1)劳动争议的仲裁;(2)农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁。

二、仲裁基本原则自愿原则、公平合理原则、独立仲裁原则、一裁终局原则三、仲裁机构仲裁委员会独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系。

仲裁委员会之间相互独立,没有隶属关系。

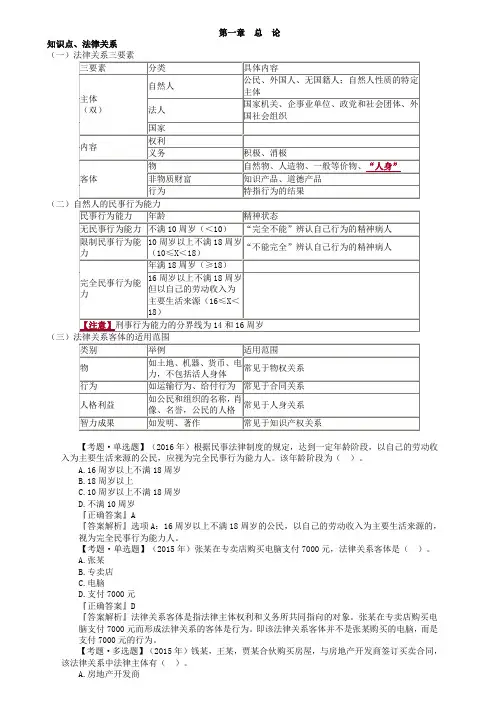

第一章总论知识点、法律关系【考题·单选题】(2016年)根据民事法律制度的规定,达到一定年龄阶段,以自己的劳动收入为主要生活来源的公民,应视为完全民事行为能力人。

该年龄阶段为()。

A.16周岁以上不满18周岁B.18周岁以上C.10周岁以上不满18周岁D.不满10周岁『正确答案』A『答案解析』选项A:16周岁以上不满18周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人。

【考题·单选题】(2015年)张某在专卖店购买电脑支付7000元,法律关系客体是()。

A.张某B.专卖店C.电脑D.支付7000元『正确答案』D『答案解析』法律关系客体是指法律主体权利和义务所共同指向的对象。

张某在专卖店购买电脑支付7000元而形成法律关系的客体是行为。

即该法律关系客体并不是张某购买的电脑,而是支付7000元的行为。

【考题·多选题】(2015年)钱某,王某,贾某合伙购买房屋,与房地产开发商签订买卖合同,该法律关系中法律主体有()。

A.房地产开发商B.钱某C.王某D.贾某『正确答案』ABCD『答案解析』法律关系的主体又称权利主体或义务主体,是指参加法律关系,依法享有权利和承担义务的当事人。

【考题·多选题】(2015年)下列选项中属于法律关系客体有()。

A.土地B.矿藏C.机器D.发明『正确答案』ABCD『答案解析』(1)选项ABC属于法律关系客体中的物;(2)选项D属于法律关系客体中的非物质财富。

【考题·判断题】(2015年)法律关系的内容,是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。

()『正确答案』×『答案解析』法律关系的内容,是指法律关系主体所享有的权利和承担的义务。

『正确答案』A『答案解析』单方行为是指由法律主体一方的意思表示即可成立的法律行为,如遗嘱(选项A正确)、行政命令等;多方行为是指由两个或两个以上的多方法律主体意思表示一致而成立的法律行为,如合同行为等(选项BCD属于多方行为)。

初级会计职称考试《经济法基础》重点内容导读第⼀章绪论⼀、本章⼤纲(⼀)掌握法和经济法的涵义(⼆)掌握经济纠纷的解决途径(三)熟悉经济法律关系的要素(四)熟悉经济法律关系发⽣、变更和消灭的条件(五)了解法的本质与特征(六)了解法的形式,法律规范、法律部门和法律体系(七)了解法的实施的概念、法律责任⼆、重点与难点第⼀节法和经济法的概念cv⼀、法和法律(⼀)法的本质与特征1.法与法律的概念法是由国家制定或认可,并由国家强制⼒保证实施的,反映着统治阶级意志的规范体系。

法律⼀词,有⼴、狭⼆义,狭义的法律专指拥有⽴法权的国家机关依照⽴法程序制定和颁布的规范性⽂件;⽽⼴义的法律则指法的整体,即国家制定或认可并由国家强制⼒保证实施的各种⾏为规范的总和。

2.法的本质法是统治阶级的国家意志的体现。

3.法的特征(1)法是经过国家制定或认可才得以形成的规范。

(2)法凭借国家强制⼒的保证⽽获得普遍遵⾏的效⼒。

(3)法是确定⼈们在社会关系中的权利和义务的⾏为规范。

(4)法是明确⽽普遍适⽤的规范。

(⼆)法的形式我国法的形式主要有宪法、法律、⾏政法规、地⽅性法规、民族⾃治地⽅的⾃治条例和单⾏条例、特别⾏政区的法、⾏政规章以及国际条约等⼏种。

(三)法律规范、法律部门和法律体系1.法律规范。

通常由假定、处理、制裁三部分构成。

2.法律部门。

我国法律部门主要有:宪法及宪法相关法、民法商法、⾏政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与⾮诉讼程序法。

3.法律体系。

⼀个国家的现⾏法律规范分为若⼲法律部门,由这些法律部门组成的具有内在联系的、互相协调的统⼀整体即为法律体系。

⼆、经济法的概念(⼀)经济法的概念经济法是调整因国家对经济活动的管理所产⽣的社会经济关系的法律规范的总称。

(⼆)经济法的调整对象1.市场主体调控关系2.市场运⾏调控关系3.宏观经济调控关系4.社会分配调控关系三、经济法律关系(⼀)经济法律关系的概念经济法律关系是指由经济法律规范规定和调整⽽形成的权利和义务关系。

初级经济法基础第一章知识点第一章总论第一节法律基础1,法,反映着统治阶级意志的规范体系,由统治阶级的物质生活条件所决定。

P1法,是统治阶级意志的体现。

法体现的也不是一般的统治阶级额,而是奉为法律的统治阶级意志,即统治阶级的国家意志。

法是统治阶级的国家意志的体现,是法的本质。

2,法的特征:国家意志性、强制性、利导性、规范性。

P23,法律关系的主体包括:公民(自然人)、机构和组织(法人)、国家、外国人和外国社会组织。

P44,法律关系的内容:法律关系主体所享有的权力和承担的义务。

P45,义务:积极义务和消极义务。

6,能够作为法律关系客体的东西应当具备的特征是:能为人类说控制并对人类有价值。

P57,法律关系的客观主体:P5①物;②非物质财富,也称精神产品或精神财富,包括:知识产品和道德产品;③行为,分为:作为(积极行为)和不作为(消极行为),行为是行为过程与其结果的统一。

④人身8,作为法律关系客体的“人身”,必须要注意:P6①活人的整个身体,显然不得视为法律上的“物”,不能作为物权、债权和继承权的客体;②权利人对自己的身体不得进行违法或者有伤风化的活动,不得滥用人身或自践人身和人格;③对人身行使权利时必须依法进行,不得超出法律的界限》9,法律事实则是法律关系产生的具备条件。

法律事实是法律关系发生、变更和消灭的直接原因。

按照是否以当事人的意志为转移作为标准,将法律事实分为:法律事件(客观性)和法律行为(主观性)。

P6 10 法律事件是指不以当事人的主观意志为转移的,能够引起法律关系发生、变更和消灭的法定情况或者现象。

法律事件主要分为绝对法律事件(自然现象)和相对法律事件(社会现象)。

11 法律行为的分类:P7①合法行为与违法行为②积极行为与消极行为③意思表示行为与非表示行为④单位行为与多方行为⑤要式行为与非要式行为⑥自主行为与代理行为12, 宪法由国家最高权力机关—全国人民代表大会制定,是国家的根本大法。

法律关系是被指法律规范所调整的权利与义务关系,任何法律关系都由主体、客体、内容三个要素构成。

1.法律关系的主体:

当事人,至少有两个主体。

(1)公民(自然人及自然人属性的企业)

(2)机构和组织(法人)

(3)国家

(4)外国人和外国社会组织

2.法律关系的内容(权利与义务)

(1)法律义务包括积极义务和消极义务。

(2)任何一方的权利都必须有另一方义务的存在,没有无义务的权利,也没有无权利的义务。

3.法律关系的客体(权利和义务所指向的对象)

特征:能为人类所控制并对人类有价值。

举例:水和空气是否属于法律关系客体?

大自然中的河流,空气不能被人类控制则不能作为客体,如能被控制并能带来价值则可以成为法律关系客体,如制售的氧气和矿泉水等。

(1)物:自然物;人造物;货币和有价证券

(2)非物质财富:

①知识产品(著作、发明)

②道德产品(荣誉称号、嘉奖表彰)

(3)行为:包括作为和不作为

①生产经营行为

②经济管理行为

③提供一定劳务的行为(保管行为)

④完成一定工作的行为(承包人完成的建设项目)

(4)人身

①活人的整个身体,不得视为法律上的“物”;

②权利人对自己的人身不得进行违法或者有伤风化的活动;

③对人身行使权力时必须依法进行,不得超出法律授权的界限。

第一章总论第一节、法律基础1.法的本质是统治阶级的国家意志。

2.法的特征:国家意志性、国家强制性、利得性、规范性。

3.法律关系构成三要素:主体、客体、内容。

缺一不可4.任何一个法律关系至少要有两个主体(权利主体+义务主体)5.完全行为能力人:民法:18周岁以上或 16-18周岁以自己劳动收入为主要来源的限制行为能力人:民法:10周岁以上未成年人,不能完全辨认自己行为的神经病人刑法:14-16周岁无行为能力人:民法:不满10周岁未成年人,完全不能辨认自己行为的神经病人刑法:不满14周岁6.法律事实是法律关系发生、变更和消灭的直接原因。

包括:法律事件和法律行为。

7.法律事件:绝对事件:自然现象;相对事件:社会现象8.法律行为是引起法律关系发生、变更和消灭最普遍的法律事实。

9.法律行为的分类:(1)合法行为与违法行为(2)积极行为与消极行为(3)意思表示行为与非表示行为(4)单方行为与多方行为(5)要式行为与非要式行为(6)自主行为与代理行为10.法的主要形式:(1)宪法(2)法律(3)行政法规(4)地方性法规、自治条例和单行条例(5)特别行政区的法(6)规章(7)国际条约11.上位法优于下位法,特别法优于一般法,新发优于旧法(1)法律之间同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致,根据授权制定的法规与法律不一致,不知如何适用,由全国人大常委会确定。

(2)行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,部门规章之间,部门规章与地方政府规章之间,不知如何适用,由国务院裁决。

(3)地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致,不知如何适用,由国务院提出意见。

地方性法规√部门规章√请全国人大常委会裁决12.法的分类(1)法的创制方式和发布形式:成文法和不成文法(2)法的内容、效力和制定程序:根本法和普通法(3)法的内容:实体法和程序法(4)法的空间效力、时间效力和对人的效力:一般法和特别法(5)法的主体、调整对象和渊源:国际法和国内法、经济纠纷的解决途径1.解决经济纠纷的主要途径有:仲裁、民事诉讼、行政复议、行政诉讼。

初级《经济法基础》第一章知识点:法律关系三要素法律关系三要素

法律关系:即法律上的权利与义务关系

三要素:主体、内容、客体

【注意】缺少其中任何一个要素,都不构成法律关系。

主体

1.主体的种类

(1)自然人

公民+外国人+无国籍人+自然人性质的特殊主体

【注意】自然人性质的特殊主体:个体户、农户等。

(2)机构和组织(法人)

①国家机关,包括国家权力机关、行政机关和司法机关;

②各种企业事业组织;

③各政党和社会团体。

(3)国家

【注意】任何一个法律关系至少要有两个主体。

2.主体资格

区分“权利”能力与“行为”能力

“权利”能力:“法律赋予”公民、法人或者其他组织享有权利、承担义务的资格。

(有没有)

“行为”能力:法律关系主体能够“通过自己的行为”实际取得权利和履行义务的能力。

(能

不能)

(1)自然人的权利能力与行为能力

权利能力:始于出生、终于死亡

行为能力:年龄+精神状态

民事行为能

力

年龄精神状态

无民事行为能力人不满10周岁(<10)

“(完全)不能”辨认自己行

为的精神病人

限制民事行为能力人10周岁以上不满18周岁(10≤X<18)

“不能完全”辨认自己行为的

精神病人

完全民事行为能力人年满18周岁(≥18)

16周岁以上不满18周岁但以自己的劳动收入为主要生活来源(16≤X<18)

【注意1】根据民法通则规定:“以上”、“以下”均包括本数,“超过”、“不满”均不包括本数。

【注意2】刑事行为能力的分界线为14和16周岁。

(2)法人以及其他组织的权利能力与行为能力

权利能力:始于产生、终于消灭行为能力:同权利能力。