课外阅读知识点讲解——文章中的人称及其作用

- 格式:pptx

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:12

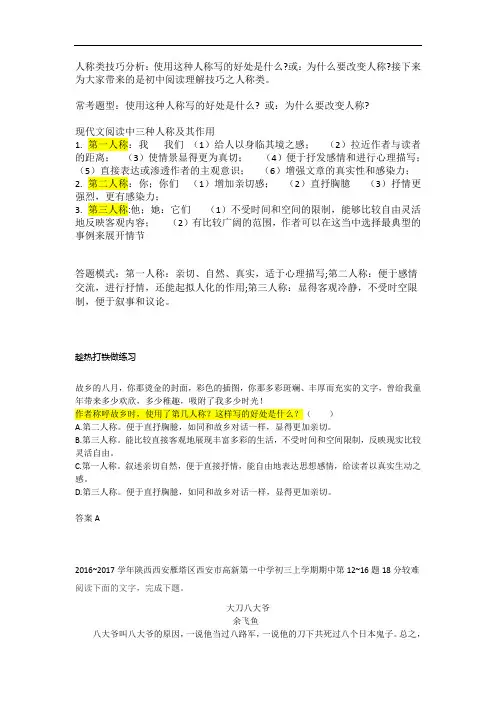

人称类技巧分析:使用这种人称写的好处是什么?或:为什么要改变人称?接下来为大家带来的是初中阅读理解技巧之人称类。

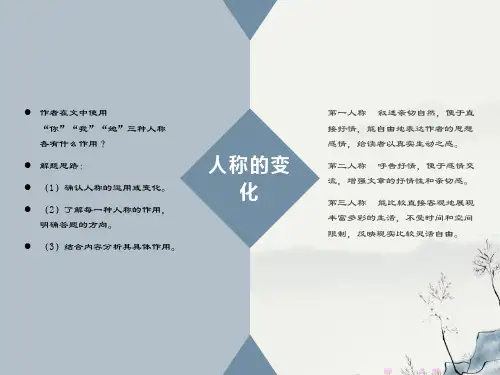

常考题型:使用这种人称写的好处是什么? 或:为什么要改变人称?现代文阅读中三种人称及其作用1.第一人称:我我们(1)给人以身临其境之感;(2)拉近作者与读者的距离;(3)使情景显得更为真切;(4)便于抒发感情和进行心理描写;(5)直接表达或渗透作者的主观意识;(6)增强文章的真实性和感染力;2.第二人称:你;你们(1)增加亲切感;(2)直抒胸臆(3)抒情更强烈,更有感染力;3.第三人称:他;她:它们(1)不受时间和空间的限制,能够比较自由灵活地反映客观内容;(2)有比较广阔的范围,作者可以在这当中选择最典型的事例来展开情节答题模式:第一人称:亲切、自然、真实,适于心理描写;第二人称:便于感情交流,进行抒情,还能起拟人化的作用;第三人称:显得客观冷静,不受时空限制,便于叙事和议论。

趁热打铁做练习故乡的八月,你那烫金的封面,彩色的插图,你那多彩斑斓、丰厚而充实的文字,曾给我童年带来多少欢欣,多少稚趣,吸附了我多少时光!作者称呼故乡时,使用了第几人称?这样写的好处是什么?()A.第二人称。

便于直抒胸臆,如同和故乡对话一样,显得更加亲切。

B.第三人称。

能比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间限制,反映现实比较灵活自由。

C.第一人称。

叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

D.第三人称。

便于直抒胸臆,如同和故乡对话一样,显得更加亲切。

答案A2016~2017学年陕西西安雁塔区西安市高新第一中学初三上学期期中第12~16题18分较难阅读下面的文字,完成下题。

大刀八大爷余飞鱼八大爷叫八大爷的原因,一说他当过八路军,一说他的刀下共死过八个日本鬼子。

总之,八大爷和他的刀是俺村的传奇。

一天,两个日本兵进村祸害妇女,撞到了八大爷刀上。

一声大吼,八大爷斜提着刀,也没怎么作势,一扬,一个日本鬼子的刺刀尖还没沾上他的衣服,就头一歪,倒了。

现代文阅读中三种人称及

其作用

Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am

现代文阅读中三种人称及其作用

1.第一人称:我

(1)给人以身临其境之感;

(2)拉近作者与读者的距离;

(3)使情景显得更为真切;

(4)便于抒发感情和进行心理描写;

(5)直接表达或渗透作者的主观意识;

(6)增强文章的真实性和感染力;

2.第三人称:他;她:它们

(1)不受时间和空间的限制,能够比较自由灵活地反映客观内容;

(2)有比较广阔的范围,作者可以在这当中选择最典型的事例来展开情节;

3.第二人称:你;你们

(1)增加亲切感;

(2)直抒胸臆

(3)抒情更强烈,更有感染力;。

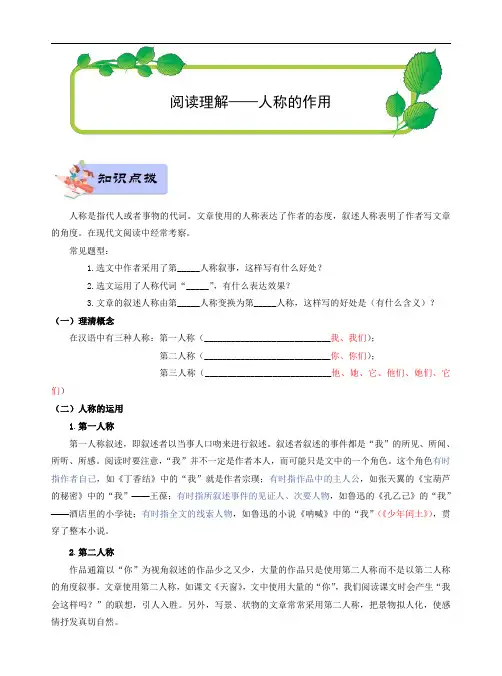

阅读理解——人称的作用人称是指代人或者事物的代词。

文章使用的人称表达了作者的态度,叙述人称表明了作者写文章的角度。

在现代文阅读中经常考察。

常见题型:1.选文中作者采用了第_____人称叙事,这样写有什么好处?2.选文运用了人称代词“_____”,有什么表达效果?3.文章的叙述人称由第_____人称变换为第_____人称,这样写的好处是(有什么含义)?(一)理清概念在汉语中有三种人称:第一人称(____________________________我、我们);第二人称(____________________________你、你们);第三人称(____________________________他、她、它、他们、她们、它们)(二)人称的运用1.第一人称第一人称叙述,即叙述者以当事人口吻来进行叙述。

叙述者叙述的事件都是“我”的所见、所闻、所听、所感。

阅读时要注意,“我”并不一定是作者本人,而可能只是文中的一个角色。

这个角色有时指作者自己,如《丁香结》中的“我”就是作者宗璞;有时指作品中的主人公,如张天翼的《宝葫芦的秘密》中的“我”——王葆;有时指所叙述事件的见证人、次要人物,如鲁迅的《孔乙己》的“我”——酒店里的小学徒;有时指全文的线索人物,如鲁迅的小说《呐喊》中的“我”(《少年闰土》),贯穿了整本小说。

2.第二人称作品通篇以“你”为视角叙述的作品少之又少,大量的作品只是使用第二人称而不是以第二人称的角度叙事。

文章使用第二人称,如课文《天窗》,文中使用大量的“你”,我们阅读课文时会产生“我会这样吗?”的联想,引人入胜。

另外,写景、状物的文章常常采用第二人称,把景物拟人化,使感情抒发真切自然。

3.第三人称第三人称叙述,即叙述者站在第三者的旁观角度,把“他”或“他们”的经历或事件的发展变化呈现在读者面前。

采用这种人称叙述,叙述者无所不知,事件的来龙去脉、人物的内心秘密等等,叙述者都了如指掌。

这种叙述角度常见于小说和他传中,古典四大名著、课文《巨人的花园》《青山处处埋忠骨》都采用了这种角度。

1、第一人称:(“我”“我们”)以当事人的身份叙述,给读者以真实可信之感。

我是贯穿全文的线索人物;通过我的见闻感受烘托表现人物形象;在我身上寄托了作者的情感或希望。

2、第二人称:(“你”“你们”)用第二人称表达,便于作者直抒胸臆,表达真情实感,显得亲切自然感人。

3、第三人称:(“他”、“他们”等)不受时间和空间的限制,能够比较自由灵活地反映客观内容,有比较广阔的活动范围。

(一)最美的善举从第一次踏进这间病房时起,我便有些讨厌3号床那个陪床的男人。

男人姓苏,四十出头的样子,穿一件皱皱巴巴的短衫,浓眉凹目,络腮胡子,看上去挺吓人的。

“络腮胡子”大大咧咧的,说话时声音像是安了喇叭,从不掩饰自己的喜怒哀乐。

他非常爱吃肉,羊排、猪杂儿、红烧牛肉是他食谱上的主角。

尤其是到了中午,他总是喜欢买回五六个酱紫色的猪蹄儿,啃得啧啧作响,弄得那张原本就腻乎乎的脸像是刚从油锅里浸过一般。

每天中午只要一吃完饭,“络腮胡子”便毫不客气的把挨着窗台的那个空床据为己有,人往上面一躺,两分钟不到便鼾声大作,给人的感觉这儿不是病房倒像是他的家。

同“络腮胡子”形成鲜明对比的是1号床的那对母子,他们总是安安静静的。

1号床的女人患乳腺癌,刚刚做了手术。

她有两个孩子,女儿读高三,儿子上小学。

她的男人只靠种地养些鸡鸭挣生活。

正值夏播季节,男人极少来探望,更多的时候只有那个十二三岁的男孩守候着母亲。

男孩很懂事,主动包揽了整个病房里的热水供应,每次有人帮他扶着母亲去做检查,男孩总忘不了说声“谢谢”。

1号床的桌上基本没什么水果,偶尔有个苹果或一两块西瓜,母子俩也是推来让去的。

有时男人会从街上买点儿卤肉来,女人就埋怨他乱花钱,然后把大部分肉夹到孩子的碗里。

一天,男人来探视时竟带了一小袋炸蝉蛹来,黄灿灿、香脆脆的。

男人给我和“络腮胡子”各抓了一把,一屋子人都嚼出了满嘴的香。

尤其是“络腮胡子”像发现了新大陆似的,一再恳求1号床的男人帮自己弄点儿来。

说在饭店里吃过这东西,25块钱一盘,却没这个新鲜。

一、掌握表达的角度第一人称:作者以“我”或“我们”的身份,表达经历、所见、所闻,把人物的经历、事件的经过告诉读者,这即是第一人称的表达。

依照“我”在事件表达时地位的轻重,经常表现为:1.“我”是目睹人。

如《羚羊木雕》中的“我”,就是整个事件的目睹人。

2.“我”是重要人物。

如《故土》中的“我”。

3.“我”是主人公。

如日志、书信、游记、自传体文章中的“我”,还有以第一人称表达的某些小说、故事中的“我”。

如,鲁迅不是狂人,在《狂人日志》中却用“我”以“狂人”的身份来表达。

4.“我”是穿针引线的人物。

第二人称:作者用“你” “你们”来表达,就是第二人称的表达。

第三人称:作者站在第三者的立场,用表达他人事情的口吻,把人物的经历、事件的经过告诉读者,这即是第三人称的表达。

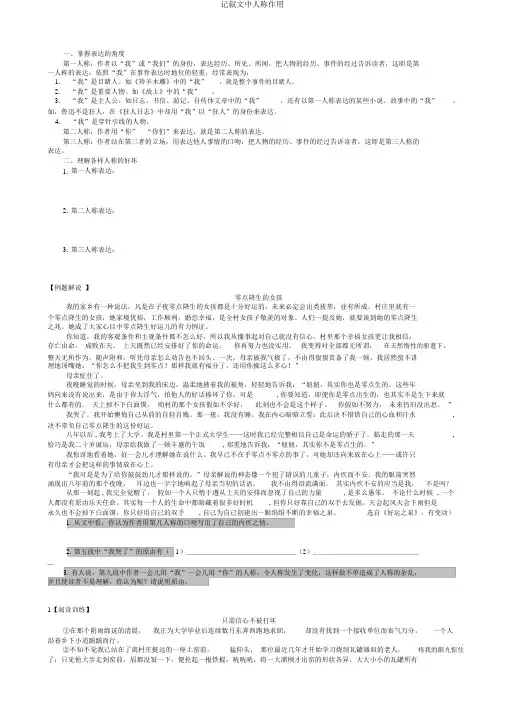

二、理解各样人称的好坏1.第一人称表达:2.第二人称表达:3.第三人称表达:【例题解说】零点降生的女孩我的家乡有一种说法,凡是在子夜零点降生的女孩都是十分好运的,未来必定会出类拔萃,业有所成。

村庄里就有一个零点降生的女孩,她家境优裕,工作顺利,婚恋幸福,是全村女孩子敬羡的对象。

人们一提及她,就要谈到她的零点降生之兆。

她成了大家心目中零点降生好运儿的有力例证。

你知道,我的客观条件和主观条件都不怎么好,所以我从懂事起对自己就没有信心。

村里那个幸福女孩更让我相信:存亡由命,成败在天。

上天既然已经安排好了你的命运,你再努力也没实用。

我变得对全部都无所谓,在天然惰性的驱遣下,整天无所作为,随声附和,听凭母亲怎么劝告也不回头。

一次,母亲被我气极了,不由得狠狠责备了我一顿,我居然蛮不讲理地顶嘴她:“你怎么不把我生到零点?那样我就有福分了,还用你操这么多心!”母亲怔住了。

夜晚睡觉的时候,母亲坐到我的床边,温柔地掖着我的被角,轻轻地告诉我:“妞妞,其实你也是零点生的。

这些年妈向来没有说出来,是由于你太浮气,怕他人的好话捧坏了你。

可是, 你要知道,即便你是零点出生的,也其实不是生下来就什么都有的。

记叙文阅读之人称【阅读目标】通过阅读指导和训练,弄清文章记叙人称的概念,掌握人称的分类和表达作用,更好地理清文章思路,理解文章内容,把握文章的中心思想和作者的感情立场。

【概念阐释】记叙的人称,实质上是作者叙述时的观察点、立足点,也就是叙述一个人、一件事或描写一个景点时,是以作者自己的角度来写,还是以他人的角度来写的问题。

记叙文的人称有第一人称、第二人称、第三人称之分。

第一人称是指以“我”的口吻或角度来叙述,常用代词“我”“我们”等;第二人称是指与你谈话时在场的别人的代词,常用代词“你”“你们”等;第三人称是指从第三者的角度来叙述文章中的人物、事情、场景等,常用代词“他”“她”“他们”等。

一般来讲,记叙文中叙述的人称必须一致。

无论是用第一人称“我”叙述,还是用第三人称“他”叙述,都要通篇一致,一般不宜随意转换,但有时作者可根据写作的需要来转换人称。

【阅读技法】1.注意叙述的角度,弄清人称的变化。

具体来说,第一人称“我”有时是作者本人,有时是作品中的一个角色,即经过艺术加工的“我”,经过了虚构就不是作者本人,大多出现在小说中;把生活的真实的“我”记录下来,这就是作者本人,大多出现在纪实散文中。

有的文章运用了第二人称代词,一般多出现在第一人称或第三人称的叙述里,实际上仍是以第一人称或第三人称的角度写的。

二、明白人称的优劣,掌握人称的表达作用。

一般情况下,叙述人称的运用是各有利弊的。

第一人称显得亲切,自然,真实,便于抒情、利于心理描写;第二人称写作中很少用到,一般只在书信中使用,但偶尔也用第二人称来抒情或议论,因为这种对话方式便于作者直接抒发感情,便于作者与文中人物或读者情感交流,显得亲切感人,还能起到拟人化的作用;第三人称显得客观冷静,不受时空限制,便于叙事和议论,是常见的写作方法。

所以阅读时要具体问题具体分析,并根据叙述人称来分析其表达的作用。

【即学即练】阅读下文,回答文后各题。

(一) 我有天下最好的继父周冬雨我还读小学时,亲生父亲就在一场车祸中遇难。

文章的人称和作用:散文叙述的方式有很多种,如果按照叙述主体的人称不同,可以分为第一人称叙述、第二人称、第三人称叙述。

第一人称,叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感;第二人称,能增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流;第三人称,能比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间限制,反映现实比较灵活自由。

记叙文常用表现手法及作用(一)对比。

把两种对应的事物对照比较,使形象更鲜明,感受更强烈。

对比。

1、运用对比手法描写人物,刻画性格。

描写人物,刻画性格。

描写人物如契诃夫的《变色龙》,写警官奥楚蔑洛夫在处理一只狗咬伤工匠赫留金的事故中,其态度在顷刻间变了四次,反复再三,前后判若两人。

这里通过主人公自己前后不同态度的对比,鲜明地刻画了“变色龙”的性格。

再如莫泊桑《我的叔叔于勒》中,通过菲利浦夫妇对于勒态度前后不同的对比,揭示出他们自私、庸俗、贪婪、冷酷的性格特征。

再如《故乡》中年闰土和少年闰土的对比。

再如《范进中举》中胡屠户对范进中举前后态度的对比。

2、运用对比手法,描摩景物,抒发感情。

描摩景物,抒发感情。

描摩景物如鲁迅的《从百草园到三味书屋》,前边描写了百草园景色,这是一片生机盎然的自由天地,少年“我”的欣喜之情跃然纸上,这里的景物描写与充满枯燥乏味气息的“三味书屋”形成了鲜明对比,“我”对“三味书屋”的厌倦、烦恼之情也自然流露出来。

(二)衬托。

以一些次要事物为陪衬来突出某一主要事物,常与对比一起使衬托。

用。

人们常说的“万绿丛中一点红”、“众星捧月”就是衬托。

1、用其他人物衬托主要人物用其他人物衬托主要人物。

如《藤野先生》中用日本“爱国青年”的无用其他人物衬托主要人物理挑衅来反衬藤野先生的正直热忱、毫无民族偏见;《花的话》中用月下比美的众花来对比衬托默默无闻、无私奉献的二月兰;再如《爱莲说》。

2、用景物描写来衬托人物性格或事件意义用景物描写来衬托人物性格或事件意义。

如《故乡》开头描绘了荒凉萧用景物描写来衬托人物性格或事件意义索的村景,十分贴切地衬托了“我”的悲凉心情。