第三章 海绵动物门讲解

- 格式:ppt

- 大小:7.08 MB

- 文档页数:39

第三章多孔动物门(Porifera)海绵动物门(Spongia)第一节代表动物毛壶(Grantia)一、习性:海生性、固着性、取流性、吞噬性二、体制、体形、体色、大小:辐射对称、壶状、灰白、50×4~7mm.三、形态结构:1体壁:外层(皮层)、中胶层(相对较厚)、内层(胃层)2细胞类型:扁皮细胞、皮肌细胞(肌原细胞Myocyte)、孔细胞、中胶层内有芒细胞、原细胞、成骨针细胞等,变形细胞。

变形细胞可游移、领细胞(位于中央腔、辐射管、鞭毛室)。

3水沟系:流入孔→流入管→前幽门孔→辐射管→后幽门孔→中央腔(海绵腔)→出水孔出水孔周围的皮肌细胞(肌原细胞)内有微丝和微管,如同肌动蛋白与肌球蛋白一样,起伸缩作用。

如水质恶化,出水孔可慢慢吞吞关闭(Closure)。

4营养:领细胞伸出伪足吞噬食物,形成食物泡,或传给变形细胞,属细胞内消化,吸收的营养靠扩散分布全身。

渗透吸收有机物是一种辅助性(Subsidiary)取食的方法5骨骼:骨针分布中胶层中,呈三放(射、轴)体与单轴杆状体(二尖骨针),它有维持形状之能力,并保持体壁上的孔与体内管、腔的通畅性。

四、繁殖:1、无性:出芽与芽球;再生能力极强。

2、有性:♀♂同体、异体受精,有生殖细胞分化为精子与卵,精子被领细胞吞噬变成变形细胞,在中胶层中经变形运动传给卵,于以受精。

受精卵→囊胚→两囊幼虫→幼海绵→成海绵(胚层逆转)两囊幼虫能自由游泳,定居合宜的地方,这极为利于扩大种群的适生范围。

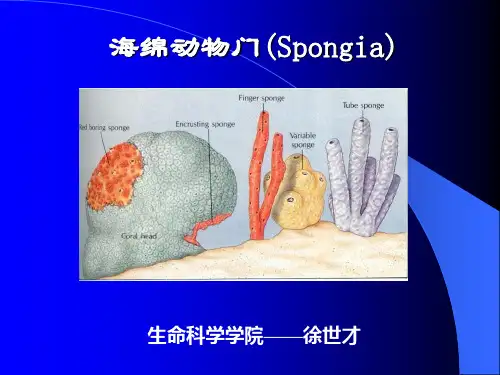

第二节本门特征一、种数与体色:约9000~10000种。

淡水有大约150种。

变形细胞内常含有色素颗粒(Inedibility),故体色多样,有红、黄、绿、桔红、紫等色。

二、体制:辐射对称与大多数的不对称。

三、萌芽状态的组织:是简单多胞动物,有萌芽状态的组织。

细胞成群在一起的多是扁平细胞与领细胞,还有出水孔周围的皮肌细胞(肌原细胞)多一些,没有专门的肌肉细胞。

其它细胞类型多呈分散状态。

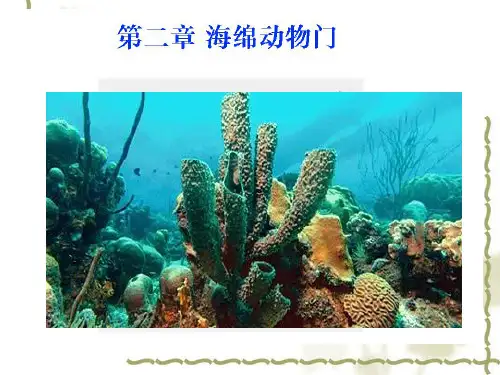

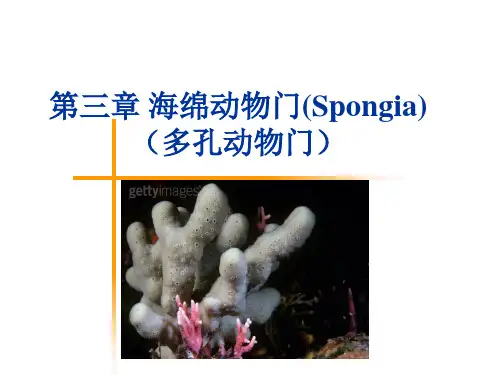

第三章海绵动物门海绵动物门是最原始的一类后生动物,身体细胞没有形成组织或器官,所以生理代谢机能都处于细胞水平。

另外,海面动物体内的领鞭毛细胞,除了与原生动物的领鞭毛虫相似之外,在绝大多数其他后生动中都不曾发现,因此,认为在动物进化中海绵动物很早就分离出来,并进化成区别于其他后生物的一个侧枝,因此称为侧生动物。

一形态结构大多数海绵动物都是群体生活,没有固定的形态。

基本结构是两层细胞围绕中央的一个空腔所组成,游离一端有一个大的出水孔使中央腔与外界相通。

根据沟系可将海绵动物分为三类:单沟系:单沟系是最原始的,具有最原始的体壁结构(白枝海绵),体壁由两层细胞中间夹有中胶层所组成,外层细胞称为皮层,内层细胞称为胃层。

皮层主要为扁平细胞,没有基膜,某些扁平细胞特化成孔细胞,联结外环境与中央腔,孔细胞的缩放控制水的流量。

胃层由领鞭毛细胞组成,单沟系海绵领鞭毛细胞围绕整个中央腔。

海绵动物通过领细胞的鞭毛摆动使水流入孔细胞,进入中央腔,再由出水口流出。

皮层与胃层中间为中胶层,含有蛋白质类的胶质,以及游离的变形细胞、骨针、原细胞(未分化细胞)。

海绵动物的进化过程是通过体壁的褶叠增加领细胞的数量及分布的表面棘,同时减小中央腔的体积,结果形成了双沟系和复沟系。

双沟系:领细胞层向体壁突出形成盲管,称为鞭毛室。

复沟系:体壁进一步褶叠复杂化(淡水海绵),以至形成许多圆形的鞭毛室。

二骨骼骨骼是海绵动物的一个特征,是分类学的主要依据。

骨针:成分主要有由碳酸钙构成的钙质骨和由氧化硅构成的硅质骨针,散布于中胶层,根据其大小可分为大骨针和小骨针,小骨针仅出现于硅质海绵中。

从形态上骨针可分为:单轴、三轴、四轴、多轴。

骨针的类型、数量、排列是分类学的依据之一。

海绵丝:是一种纤维状系骨骼,由硬蛋白构成。

海绵动物的骨针和海绵丝都是由中胶层中的变形细胞特化形成的造骨细胞形成的。

三生理在许多双沟系和复沟系海绵中,进出水口四周扁平细胞特化成类肌细胞,类似于平滑肌,它的收缩可以调节水流出入的速度。