IUC院内获得性感染及抗菌治疗.ppt

- 格式:ppt

- 大小:1.31 MB

- 文档页数:112

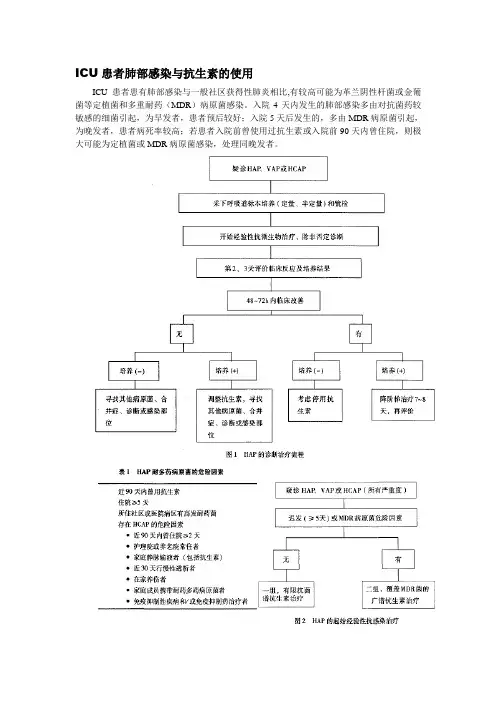

ICU患者肺部感染与抗生素的使用ICU患者患有肺部感染与一般社区获得性肺炎相比,有较高可能为革兰阴性杆菌或金葡菌等定植菌和多重耐药(MDR)病原菌感染。

入院4天内发生的肺部感染多由对抗菌药较敏感的细菌引起,为早发者,患者预后较好;入院5天后发生的,多由MDR病原菌引起,为晚发者,患者病死率较高;若患者入院前曾使用过抗生素或入院前90天内曾住院,则极大可能为定植菌或MDR病原菌感染,处理同晚发者。

治疗:医院获得性肺炎(HAP),呼吸机相关性肺炎(V AP),医疗保健相关性肺炎(HCAP)。

每例患者均应拍摄X胸片,所有疑似患者均应行血培养。

但阳性结果不能确定为肺部感染或其它部位感染。

下呼吸道分泌物定量培养可明确肺炎诊断及病原菌。

所有患者在抗菌药物使用前均应收集下呼吸道分泌物做培养。

留前先漱口,做深咳嗽留脓性痰送检,连续送检2-3次,痰标本在半小时内送检。

痰培养出病原菌,经支气管镜或者气管吸引物病原菌浓度》++或》105 cfu/ml,防污染毛刷标本浓度》+或者》103 cfu/ml,有重要诊断意义。

医院获得性肺炎尤其是机械通气患者的痰标本病原学检查存在的问题不是假阴性,而是假阳性。

培养结果意义的判断需参考细菌浓度。

延迟初始适当抗菌药物治疗将增加患者病死率。

原则上所有患者开始治疗时都应静脉给药,雾化吸入的抗菌效果不可靠,但可作为全身应用抗菌药治疗无效的MDR革兰阴性菌感染的辅助治疗之一。

无MDR感染危险因素、早发肺部感染的病原菌主要为:肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、甲氧西林敏感的金葡菌、抗菌药敏感的革兰阴性杆菌(大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、肠杆菌属、变形菌属、黏质沙雷菌等),推荐抗菌药物主要为:头孢曲松、左氧氟沙星、莫西沙星、环丙沙星、氨苄西林一舒巴坦、厄他培南等。

需指出的是,耐青霉素的肺炎链球菌和MDR 肺炎链球菌发生率正在上升,左氧氟沙星、莫西沙星对其的疗效优于环丙沙星。

有MDR感染危险因素、晚发的不同严重程度肺部感染的病原菌主要为MDR病原菌,包括铜绿假单胞菌、产ESBL的肺炎克雷伯菌、不动杆菌属、MRSA及嗜肺军团菌。

院内感染及抗菌药物的合理使用培训材料细菌耐药性的发生是细菌适应环境改变的一种生存方式,虽然抗生素并不引起耐药性,但是抗生素的不合理使用会加剧这一过程。

细菌所处的环境中存在抗生素时,将对细菌产生一种选择性的压力,只有那些产生耐药性基因的细菌能够生存。

抗菌药物使用得越多,这种压力也就越大。

因此监测了解常见细菌,特别是医院感染常见细菌的耐药情况,制定合理使用抗生素的原则,规范临床抗感染治疗,延缓细菌耐药性的发生以延长抗生素的使用寿命,已成为保护人类健康资源的当务之急。

20世纪40年代中期青霉素的应用,在开创抗感染治疗新纪元的同时,也出现了细菌对抗生素的耐药。

其后随着新型抗菌药物的不断问世以及在全球范围内的大量广泛应用,细菌对抗生素的耐药性日益突出,至80年代末已发展为严重的公共卫生问题。

院外感染中细菌的耐药突变发生率一直呈上升趋势,而院内感染几乎均由耐药菌导致,且常为多重耐药株感染。

细菌对一种新抗菌药物产生耐药性需要的时间越来越短,人类发现和生产一个新抗生素的速度远远落后于细菌对其产生耐药性的速度,目前几乎用于临床的所有抗生素都有其相应的耐药菌谱,尤其是耐甲氧西林金葡菌、耐万古霉素金葡菌、肠球菌和多重耐药结核菌的出现,给临床治疗带来了极大的困难。

一、常见的医院细菌感染及其病原体医院感染的定义:根据2001年1月3日颁布的《医院感染诊断标准(试行)》,医院感染是指住院病人在医院内获得的感染,包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染;但不包括入院前已开始或入院时已存在的感染。

医院工作人员在医院内获得的感染也属医院感染。

医院感染主要的病原体是细菌,在不同的地区和医院里,医院内感染的常见致病菌差异很大。

不同的感染部位,常见的致病菌也有差异。

1997~1998年欧洲14国家24个教学医院从血液、院内肺炎、皮肤软组织和泌尿道感染中共分离得到15,704株细菌,发现超过95%的感染是由15个种属的细菌导致,其中葡萄球菌和大肠杆菌属的比例超过50%。

ICU院内感染控制的基本原则和措施ICU是重症病人集中治疗的场所,由于患者病情危重,免疫力低下,侵入性操作多,是医院感染发病率最高的科室。

细菌耐药ICU 患者比普通病房患者或院外患者更加普遍。

因ICU 患者多来自院内各专科,致使院内感染的发生率相对增高。

又因患者治愈后回到原科室,使在ICU的耐药菌株被携带到医院各处而引起流行。

降低ICU 院内感染发生率是提高抢救成功率的关键。

一、预防控制原则(1)隔离感染源。

(2)切断传播途径。

(3)保护易感人群。

二、医院感染预防与控制措施(一)建筑布局和相关设施的管理ICU 建筑布局应符合国家《重症医学科建设与管理指南》(试行)要求,能提供医护人员便利的观察条件和必要时尽快接触患者的通道。

(1)ICU 病房设置位于方便患者转运、检查和治疗的区域,且接近手术室、医学影像学科、检验科和输血科(血库)等。

(2)每床使用面积不少于15m²,床间距大于1m;每个病房最少配备1个单间病房,使用面积不少于 18m²,用于收治隔离病人,有条件者宜配备负压病房。

(3)ICU 整体布局应划分放置病床的医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域和医务人员生活辅助用房区域等,污物处理区域和医务人员生活辅助用房等应具有相对独立性。

(4)配备足够的非接触式洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床至少每两床1 套。

(二)建立重症监护病房医院感染预防与控制制度建立并完善ICU各项感控制度和操作流程,使其符合国家、地方和行业协会的法律、法规、标准和操作流程,并能结合本单位实际情况,具有可操作性,并根据实际情况及时予以更新、修订,以降低院内感染发生率。

(三)人员管理1.工作人员管理(1)人员数量:必须保证有足够的医护人员。

医师和护士人数与 ICU床位数之比必须为 0.8:1-1:1和2.5:1~3 :1以上。

(2)患有感冒、腹泻等可能会传播的感染性疾病的医务人员,应避免接触病人。