(完整版)最新部编版2017八年级语文下第一单元导学案(含答案)(优质文档)

- 格式:doc

- 大小:45.74 KB

- 文档页数:13

语文导学案八年级下册答案第一单元1. 课文导读:本单元主要讲述了中国古代文学的发展历程,通过学习《论语》、《孟子》等经典著作,深入了解中国传统文化。

2. 词语解释:独孤求败(dú gū qiú bài):形容一个人在某一领域非常出色,无人可比。

3. 课文分析:本篇主要介绍了《论语》和《孟子》的作者孔子和孟子,以及他们的思想观点和影响。

4. 习题答案:1) 孔子的学说主要强调的是什么?答:强调的是仁爱和修身养德。

2) 孟子认为人性本善还是本恶?答:人性本善。

3) 从《孟子》的内容中找出一段你认为有启发意义的语句。

答:吾日三省吾身,为人莫暇于事。

(自我反省,无论做什么都不能掉以轻心。

)第二单元1. 课文导读:本单元讲述了中国古代诗歌的发展历程,包括古风诗、唐诗、宋词等不同类型的诗歌。

2. 词语解释:塞上黄花(sài shàng huáng huā):形容黄色的鲜花在戈壁滩上盛开的景象。

3. 课文分析:通过学习唐诗、宋词等经典诗歌,领略中国古代诗歌的艺术魅力,了解古代文人的生活情感。

4. 习题答案:1) 唐诗、宋词分别在哪个历史时期繁盛?答:唐朝和宋朝。

2) 请写出你最喜欢的一首古代诗歌,并谈谈你的感受。

答:《静夜思》。

感受:这首诗通过描绘寂静的夜晚,表达了诗人对故乡的思念之情,令人感慨不已。

第三单元1. 课文导读:本单元介绍了古代的小说、戏曲和散文,包括《红楼梦》、《西厢记》等经典作品。

2. 词语解释:红楼梦(hóng lóu mèng):中国四大名著之一,《红楼梦》是一部描写清代封建社会生活的长篇小说。

3. 课文分析:通过学习这些经典文学作品,了解古代文学的独特魅力和人文内涵,感受中国传统文化的底蕴。

4. 习题答案:1)《红楼梦》的作者是谁?答:曹雪芹。

2)《西厢记》是哪位作家的代表作?答:王实甫。

3) 请谈谈你对《红楼梦》的理解。

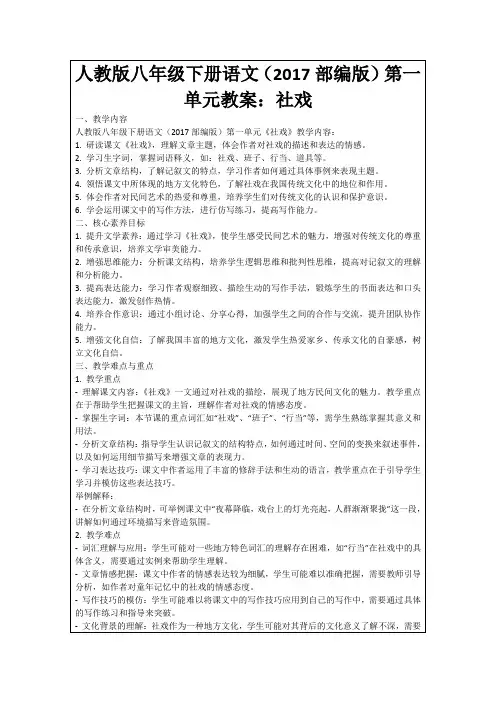

统编版初中语文八年级下册第一课《社戏》导学案导学案一、教材分析1.1 教材地位:《社戏》是初中语文八年级下册的第一课,属于课内必学的内容。

1.2 教材内容:《社戏》主要讲述了一个发生在重庆山乡村社的小故事,通过讲述村民在寒冷的冬天热闹非凡的社戏表演,展现了中国传统文化的魅力和人民群众的团结、奋发向上的精神风貌。

1.3 教材目标:本课旨在通过社戏这一特殊形式的娱乐表演,让学生了解中国传统文化的博大精深,培养学生对传统文化的热爱和对社会生活的关注。

二、教学目标2.1 知识目标:(1)了解社戏的起源和发展;(2)了解社戏在中国民间表演中的地位和作用;(3)掌握课文中的生词和词组;(4)了解社会主义核心价值观与传统文化的关系。

2.2 能力目标:(1)培养学生的阅读理解能力,能够理解文章中的主旨和细节;(2)培养学生的观察、归纳和总结的能力;(3)培养学生的表达能力,提高口头表达和书面表达的能力;(4)培养学生的团队合作精神和社会责任感。

2.3 情感目标:(1)培养学生对传统文化的兴趣和热爱;(2)培养学生的民族自豪感和文化自信心;(3)培养学生的团结、奋发向上的精神风貌。

三、教学重点和难点3.1 教学重点:(1)通过学习社戏这一传统艺术形式,了解中国传统文化的博大精深;(2)培养学生的阅读理解能力,能够理解文章中的主旨和细节;(3)培养学生的观察、归纳和总结的能力。

3.2 教学难点:(1)培养学生的审美能力和创新意识;(2)培养学生对传统文化的热爱和保护意识;(3)培养学生的团队合作精神和社会责任感。

四、教学方法4.1 情景教学法:通过讲述和展示社戏的场景,让学生身临其境地感受社戏的魅力和韵味,培养学生的审美能力。

4.2 合作学习法:通过分组合作的方式,让学生一起讨论和解决问题,培养学生的团队合作精神和社会责任感。

4.3 探究式教学法:通过提出问题,引导学生自主思考和探索答案,培养学生的观察、归纳和总结的能力。

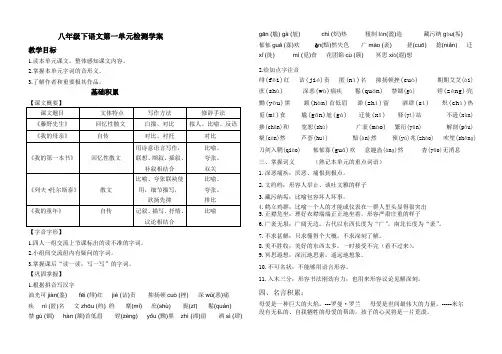

九年级语文复习导学案(八下)班级________ 学生姓名________ 主备人:审核人:第一课时八年级下册第一单元(民俗)【学】(请同学们根据提示,独立完成单元要点梳理。

)【单元目标】(1分钟)1.感知课文内容,理解其中民俗的价值和意义。

2.分析课文的写作方法,体会多种表达方式的综合运用。

3.品味课文中富于表现力的语言,培养语感,积累语言材料。

【单元内容回顾】(2分钟)1.《社戏》是一篇经典课文,通过外来少年“我”的新奇眼光,体察水乡平桥村的村民生活、自然风光,感受水乡的敦厚和睦的民风。

2.《回延安》是一首著名的抒情诗,我们要感受诗人饱满的情感,感知诗作的明亮、瑰丽而带有乡土气息的意象,并体会诗作模仿陕北民歌旧形式以表现新时代内容的特点。

3.《安塞腰鼓》是一篇新时期的经典课文,它写陕北高原,写高原腰鼓,写打腰鼓的人,展示高原的民风民俗,以及高原人奔放雄健的精神气质。

4.《灯笼》是一篇抒情散文,它以“灯笼”为话题,串联起早年乡村生活的诸多记忆,表现旧时的乡村民风民俗,表达了对故乡的怀念之情;同时还以大见小,借“灯笼”这一形象表达作者以天下为己任、愿为保卫国家充当“马前卒”的意志和热情。

【知识链接】(5分钟)《社戏》1.作者:鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

鲁迅是他的笔名。

伟大的文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。

主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

2.题解:社,在绍兴指一种居住区域,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。

《回延安》作者简介、写作背景贺敬之现当代诗人、剧作家。

山东峄县(今枣庄市)人。

1940年到延安,进入鲁迅艺术文学院学习。

1945年,与丁毅合作创作了歌剧《白毛女》,主要诗歌集有《朝阳花开》、《乡村的夜》、《放歌集》、《雷锋之歌》、《贺敬之诗选》等。

八下第一单元导学案【单元学习目标】1.感知课文内容,理解民俗文化的价值和意义,培养爱国恋家的情感,自觉传承优秀的传统文化和民族精神;2.学会赏析课文的写作方法,体会多种表达方式、各种修辞方法综合运用的效果;3.学会品味富有表现力的语言,培养语感,积累语言材料。

【单元学习重难点】1.学习多角度、综合运用多种表达方式,品味课文精彩语句,体味作者情感。

2.感受我国各具特色的民俗和淳朴的人性美及平凡生活中蕴含的无穷乐趣。

【单元导航】《社戏》:这篇小说用少年的叙述视角,通过对人物和景物的描写,讲述了“我”十一二岁时在平桥村和小伙伴们夜航去赵庄看戏的经历,表现了“我”对童年美好生活的回忆和留恋。

《回延安》:这首现代诗歌用陕北民歌“信天游”的形式,运用比兴、夸张、拟人等修辞手法,写出了回延安的所见、所闻、所想,描写了延安巨变,歌颂了延安人民在战争年代的巨大贡献和如今的建设成就。

《安塞腰鼓》:为我们描述了安塞腰鼓这一独特的民间舞台艺术,通过描写安塞腰鼓表演的场面,来赞美黄土高原人粗犷、豪迈、开放的性格。

《灯笼》:作者以散文的自由笔法,抒写了他关于灯笼的一些美好记忆,从不同方面表达了灯笼对于他乃至民族的重要意义。

【学法指导】1.朗读法书读百遍,其意自现。

同学们可以通过朗读加深对课文的理解并形成良好的语感。

以《社戏》为例,这是鲁迅小说中的名篇,篇幅较长,有一定的深度和难度,同学们可以通过朗读训练,参考优秀范读音频,将自己换位于其中不同的角色,让自己更快的进入角色。

而散文《安塞腰鼓》、《灯笼》,诗歌《回延安》都是非常适合朗读的作品,同学们在朗读时要注意节奏、停顿、重音和情感的把握。

2.预习法什么是知人论世?以《社戏》为例我们来看看。

这是一篇鲁迅写于1922年的作品,以江南水乡文化活动为线索,展现农村自由天地中诗情画意的儿童生活画卷。

同学们不了解小说的背景,就很难在学习中进入小说的情境,所以同学们一定要懂得预习。

除了老师提供的常规的字音字形外和作者简介外,学生还可以上网查找有关资料,或者编写结构提纲,理清小说的情节,以便在网络学习中更好的理解文本。

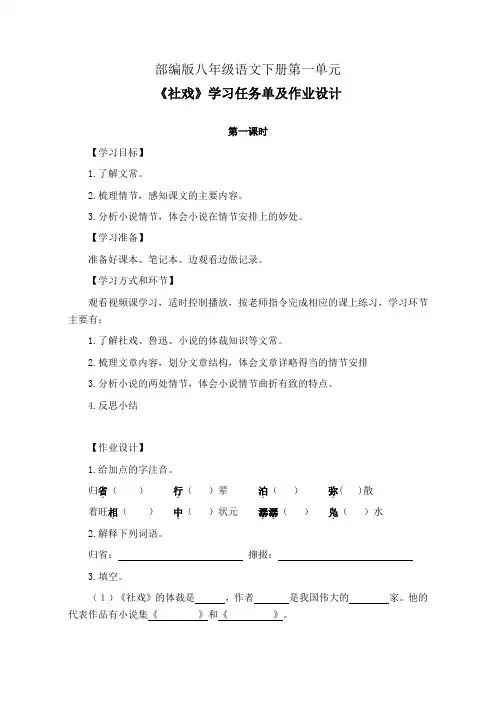

部编版八年级语文下册第一单元《社戏》学习任务单及作业设计第一课时【学习目标】1.了解文常。

2.梳理情节,感知课文的主要内容。

3.分析小说情节,体会小说在情节安排上的妙处。

【学习准备】准备好课本、笔记本。

边观看边做记录。

【学习方式和环节】观看视频课学习,适时控制播放,按老师指令完成相应的课上练习,学习环节主要有:1.了解社戏、鲁迅、小说的体裁知识等文常。

2.梳理文章内容,划分文章结构,体会文章详略得当的情节安排3.分析小说的两处情节,体会小说情节曲折有致的特点。

4.反思小结【作业设计】1.给加点的字注音。

归省.()行.()辈泊.()弥.( )散着旺相.()中.()状元潺潺..()凫.()水2.解释下列词语。

归省:撺掇:3.填空。

(1)《社戏》的体裁是,作者是我国伟大的家。

他的代表作品有小说集《》和《》。

(2)课文第一部分写平桥村是我的,是因为:(A);(B);(C)。

第二部分写去赵庄看戏前的,在的帮助下,首先解决了的问题,接着摆出了三条理由:(A);(B);(C)。

并用的话作了保证,才解除了外祖母和母亲的顾虑,实现了“我”去看社戏的愿望。

第二部分写去赵庄,详写了,,等情节。

第四部分写_____________________而结束全文。

【参考答案】1.xǐngháng bómíxiàngzhòngchánfú2.归省:指出嫁的女儿回娘家看望父母。

撺掇:从旁鼓动人做某事。

3.(1) 小说鲁迅文学《呐喊》《彷徨》(2)乐土A.我在这里是公共的客,可以得到优待。

B.可以免念《诗经》读难懂的话。

C.可以放牛钓虾,体验到许多乡间生活的乐趣。

风波双喜船。

A.船又大B.迅哥儿向来不乱跑。

C.我们都是识水性的写包票。

看戏月夜航行船头看戏月夜归航六一公公送豆。

第二课时【学习目标】1.鉴赏语言,学习景物描写的方法。

2.掌握环境描写的作用。

【学习准备】准备好课本、笔记本。

八年级下语文第一单元检测学案教学目标1.读本单元课文,整体感知课文内容。

2.掌握本单元字词的音形义。

3.了解作者和重要极其作品。

基础积累【课文概要】【字音字形】1.四人一组交流上节课标出的读不准的字词。

2.小组间交流组内有疑问的字词。

3.掌握课后“读一读,写一写”的字词。

【巩固掌握】1.根据拼音写汉字油光可jiàn(鉴) fēi (绯)红jié (诘)责抑扬顿cuò (挫) 深wù(恶)痛疾 nì (匿)名文zhōu (绉) 绉糜(mí) 庶(shù) 髭(zī)鬈(quán)禁gù (锢) hàn (颔)首低眉锃(zèng) yǒu (黝)黑 zhì (滞)留酒sì (肆) gān (尴) gà (尬) chì (炽)热粗制làn(滥)造藏污纳gòu(垢)郁郁guǎ (寡)欢àn(黯)然失色广mào (袤) 搓(cuō)捻(niǎn)迁xǐ (徙) mì (觅)食花团锦cù (簇) 冥思xiá(遐)想2.给加点字注音绯(fēi)红诘(jiã)责匿(nì)名抑扬顿挫(cuò)期期艾艾(ài)庶(shù) 深恶(wù)痛疾鬈(quán) 禁锢(gù) 锃(zâng)亮黝(yǒu)黑颔(hàn)首低眉滞(zhì)留酒肆(sì) 炽(chì)热觅(mì)食尴(gān)尬(gà) 迁徙(xǐ) 驿(yì)站不逊(xùn) 掺(chān)和宽恕(shù) 广袤(mào) 繁衍(yǎn) 解剖(pōu)粲(càn)然芦荟(huì) 黯(àn)然预(yù)兆(zhào) 吹笙(shēnɡ)刀剑入鞘(qiào) 郁郁寡(guǎ)欢意趣盎(ànɡ)然杳(yǎo)无消息三、掌握词义(熟记本单元的重点词语)1.深恶痛疾:厌恶、痛恨到极点。

最新精品部编版人教初中八年级语文下册第一单元优秀导学案(全单元完整版含教学反思)前言:该导学案(导学单)由多位一线国家特级教师根据最新课程标准的要求和教学对象的特点结合教材实际精心编辑而成。

实用性强。

高质量的导学案(导学单)是高效课堂的前提和保障。

(最新精品导学案)1社戏1.掌握相关文学、文化常识,概括主要事件,学习围绕中心选材、叙事详略得当的写法。

2.体会叙述、描写、抒情、议论等多种表达方式综合运用的表达效果。

3.通过揣摩语句的含义,分析人物形象,感受童真童趣以及劳动人民的纯朴善良、友爱无私的美好品质。

4.体会作者对美好童年生活的回忆和眷念之情,理解传统民俗的价值和意义。

第1课时一、导入新课欣赏“社戏”视频。

它,是中华民族文化的瑰宝,是东方的歌剧,是华夏儿女心中的国粹。

它就是——戏曲。

从戏曲中我们可以欣赏到唱腔的音韵美、脸谱的绘画美、服装的造型美。

今天我们一起走进鲁迅的童年回忆,看看鲁迅笔下的“社戏”。

二、教学新课目标导学一:介绍作家作品及背景1.社戏知识简介。

“社”原指土地神或土地庙,在绍兴,社是一种区域名称,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。

简单地说,凡一村或几村合伙出钱,为祭神而演,大家可看的戏便是“社戏”。

2.《呐喊》简介。

本文选自《呐喊》。

《呐喊》是鲁迅1918年至1922年所作的短篇小说的结集,作品真实地描绘了从辛亥革命到五四运动时期的社会生活,揭示了种种深层次的社会矛盾,对中国旧有制度及部分陈腐的传统观念进行了深刻的剖析和比较彻底的否定,表现出作者对民族生存浓重的忧患意识和对社会变革的强烈愿望。

这部小说集于1923年8月由北京新潮出版社出版,集中有《狂人日记》《药》《明天》《阿Q正传》等十四篇小说。

3.背景简介。

《社戏》写于1922年10月,当时社会黑暗,农民痛苦,使作者唤起心中保留的一块净土——平桥村。

那里有外祖母的慈爱,也有淳朴善良农民的抚爱,更有热情能干小伙伴的友爱。

那里还有一片可以摆脱封建教育和封建伦理观念的自由天地。

八年级下语文教学计划一、班级学生现状分析我所任教的2 个班级,大部分学生学习自觉性不强,随着学生年龄的增长和知识难度的增加,加上现在根据课改的精神对教学目标进行的调整,本学科更加注重考察学生理解,运用能力,对学生掌握知识的深度和广度,思维能力和认识水平都提出了更高的要求,二、教材教本分析人教版《义务教育课程标准实验教科书•语文》八年级下册四个现代文单元分别以人生、散文诗、人与自然和民俗风情为专题内容,其中以记叙类文章为主,第三单元与传统说明文单元相比,在语文与科学的链接上有突破性的进展,拓宽了语文学习和运用的领域,注重跨学科的学习和现代科技手段的运用。

两个文言文单元课文的选编主要是从文章的难易程度以及课程目标这两个方面来考虑的。

三、教学目的:初中语文教学应立足于学生的发展,为他们的终身学习、生活和工作奠定基础。

初中语文教学应培养学生热爱祖国语言文字和中华优秀文化的思想感情,指导学生正确地理解和运用祖国语言,丰富语言的积累,使他们具有初步的听说读写能力,并养成良好的语文学习习惯。

在教学过程中,使学生受到爱国主义教育、社会主义思想品德教育和科学思想方法的启蒙教育,培育学生的创造力,培养爱美的情趣,发展健康的个性,养成良好的意志品格。

四、教学要求:1、在语言文字训练过程中,学生受到热爱祖国、热爱社会主义的教育;了解革命战争的艰苦,懂得幸福生活来之不易,学习革命前辈的远大志向和献身精神,从小树立为祖国刻苦学习的思想;继承和发扬艰苦奋斗的优良传统,受到尊敬师长、关爱他人、助人为乐等社会主义思想、品德教育;培养热爱科学、勇于实践和创新的精神,培养环境保护意识和社会责任感,陶冶爱美的情趣。

2、能利用汉语音识字、学习普通话。

3、学会课本中的读读写写生字,能读准字音,认清字形,了解字词在语言环境中的意思,能正确书写。

4、能联系上下文或查字理解词句的意思。

学过的词语大部分能在口头或书面表达中运用。

注意语言的积累,养成积累语言的习惯。

第一单元单元学习提要在人生道路上,那一个个脚印,铺就你的人生轨迹。

本单元所选课文,有的是回忆录,有的是传记,讲述的是作者一段难忘的人生历程,它们会让我们体悟到人生奋斗的意义,感受到人间的关爱与温情。

学习本单元,需要注意:1.课前自学,在自读课文的基础上,了解文章内容,体会作者感情。

2.课文后涉及到的词语,要三会:会读,会写,会用。

3.能够融入自己的生活体验,感悟课文的思想内涵,进而了解社会、人生。

4.能够继续了解叙事性作品的文体特征(典型事件、细致刻画、语言的深刻含蓄)。

5.能学习品味一些语句的丰富含意。

6.作文训练:写人——典型事件、外貌描写、传神的细节描写。

1藤野先生鲁迅“灵台无计逃神失,风雷如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”—鲁迅《自题小像》学习目标1. 有感情地朗读课文,理清文章思路、线索,找出文中主要事例。

2. 学习文章通过典型事例来表现人物品质的方法。

3. 品析文中含义深刻的语句、理解反语的运用。

4. 深刻体会鲁迅和藤野先生深厚的师生感情以及作者深厚的爱国情感。

一、自主学习:自读课文完成下列问题:1.我所了解的鲁迅以及本文的写作背景:2.给下列加点的字注音。

绯.红()不逊.()诘.责()匿.名()油光可鉴.()畸.形()瞥.见( ) 杳.无消息( ) 深恶.痛疾( ) 发髻.( )抑扬顿挫.()驿.站( ) 芦荟.( ) 刽.子手()3.理解并运用下列词语造句:油光可鉴:.杳无消息:深恶痛疾:抑扬顿挫:推荐小组成员提出未解决的问题,与其他小组及教师互动解答。

二、交流讨论:1.在这篇回忆性散文中,作者写早年在日本留学时期的生活。

在这段经历中,作者所写的事情都发生在哪里?请找出文中表明地点转换的语句。

重点写发生在哪里的事情?2.作者以什么为叙事线索、以什么为情感线索来组织全文的?3.作者为什么要告别藤野先生离开仙台(或作者弃医从文的原因是什么)?这表现了他什么样的精神?4.概括文章主题:常用格式:通过(内容、情节),表达了(情感、思想)。

最新部编版2017八年级语文下第一单元导学案(含答案)(优质文档)八年级语文下册备课提纲第一单元一、单元目标:1.朗读课文,把握文章内容,体会作者情感2.学习多角度、多手法描写景物和人物的方法。

3.揣摩、品味文中精彩的段落和关键词句,领悟作品内涵。

德育目标:了解各种文化艺术形式,发现并感受生活中丰富多样的文化现象和民俗风情。

二、教材分析:本单元的课文或表现各地风土人情,或展示传统文化习俗。

我们能够从中看到一幅幅民俗风情画卷,感受多样的生活方式和多彩的地域文化,更好地理解民俗的价值和意义。

《社戏》是一篇小说,课文通过和少年伙伴们夏夜行船、船上看戏、月下归航等情节的描写,展示了作者的一段天真烂漫、童趣盎然的江南水乡文化生活经历。

《回延安》是诗人贺敬之用陕北民歌信天游的形式写的一首现代诗,以赤子之心歌颂了养育一代革命者的延安精神。

《安塞腰鼓》是一篇颂扬激荡生命和磅礴力量的抒情散文。

《灯笼》以散文的自由笔法,抒写了作者关于灯笼的一些记忆。

三、教学重点及难点:学习这个单元,应该学会揣摩品味文中重要的的词语句子,要注意语言的感悟和积累,还要加强朗读的训练,进而深入领会文中的思想感情。

体会作者是根据需要综合运用多种表达方式的,还要注意感受作者寄寓的情思,品味作品中富于表现的语言。

学习时还应注意利用当地文化生活,从教室走向社会,从课内走向课外,使语文学习更加鲜活,更加有趣。

四、学情分析:经过半个学期的学习,学生的语文基础又有了提升。

本单元的教学内容是表现各地风土人情,或展示传统文化习俗。

学生对于此类主题的文章接触较少,要尽可能让学生感受多样的生活方式和多彩的地域文化,更好地理解民俗的价值和意义。

学习时要要求学生体会作者是根据需要综合运用多种表达方式的,还要注意感受作者寄寓的情思,品味作品中富于表现的语言。

五、教学课时安排第一课两课时第二课两课时第三课一课时第四课一课时六、写作:《学习仿写》(一)学习目标1、可以模范范文的篇章结构。

第一单元1 社戏教师寄语:童年对许多人来说,都是美好快乐的。

在成人后回忆往事,对当时的人和事,更是充满一种浪漫的理想色彩,是一段永生难忘的体验。

学习目标:1、朗读课文,感知文章的主要内容,与“迅哥儿”一起去看“社戏”,与作者一起回忆美好的童年生活,体味少年时代的快乐与浪漫。

2、能根据人物的语言描写和行动描写,分析把握文中主要人物的性格特点。

3、朗读、背诵文中相关段落,积累优美经典的语言材料。

4、体会、欣赏本文细致逼真、形象生动的景物描写。

学习过程:预习反馈:1、文学常识填空:《社戏》这篇小说选自《鲁迅全集》,“社”原指__________,在绍兴,“社”是______,“社戏”就是_________。

根据课文可知,“迅哥儿”看戏的地点在_____镇_____村,作者通过对童年时代一段看社戏的往事的回忆,表达了对童年美好生活的向往和留恋之情。

2、学生朗读课文,给下列加点的字注音。

棹着()归省()行辈()撺掇()凫水()潺潺()弥散()蕴藻()漂渺()旺相()惮()撮()整体感知:3、读课文,感知文本内容,思考文中写了哪几件事?请试着用简洁的语言概括出来。

你最喜欢文中的哪件趣事?4、理清文章的结构:(学生讨论,师生归纳)合作探究:5、为什么平桥村是“我”的乐土?课文是怎样具体写乐土的“乐”的?分析人物:6、文中出现了哪些人物?找出来,看看你喜欢谁。

运用“我最想和文中的(人物)交朋友,因为他(评价人物品质)”的句式说一句话。

体味美景:7、文中哪些段落展现了优美的江南秀丽风光。

请找出来,用自己喜欢的方式读一下。

并用“我(我们组)觉得(一个词或者一句话或者一个段落)写的好,好在写出了(或者表现了)”的形式对你选读的美词好句进行品味,讨论,交流。

示例:我觉得朦胧和皎洁用得好,好在写出了月光的色彩美。

我觉得自失和弥散用得好,好在它们表现了我的陶醉之情。

感悟社戏之美:8、鲁迅在《朝花夕拾》的小引中说:“我有一时,曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果:菱角,罗汉豆,茭白,看瓜。

最新人教版八年级语文下册第一单元导学案及作文教案八年级下语文导学案1.藤野先生鲁迅教学目的:1.学习本文选取典型事例以表现人物品质的写法。

2.领会语言的感情色彩,理解作者的民族自尊心和爱国热情。

3.了解本文运用两条线索组织材料的方法。

重点难点:1.重点:理解选择典型事例突出人物品质的写法。

2.难点:(1)全文线索为作者与藤野先生交往——明线,作者的爱国主义思想——暗线。

(2)作者弃医从文的原因。

(3)结尾部分的作用。

教学方法:和谐教学法教学时间:2课时教学过程:自主预习1、导入新课:2、检查预习情况(1)读准下列加点字的注音。

驿站()教诲()系住()芦荟()瞥见()畸形()匿名()诘责()绯红()杳无消息()深恶痛疾()油光可鉴()(2)解释词语。

宛如绯红油光可鉴驿站掌故不逊诘责杳无消息瞥见3、介绍作者情况及时代背景4、阅读课文,在理解课文的基础上,讨论下面的问题,然后回答。

○1.粗读课文,给文章分段,归纳段意。

○2.朗读第一部分,想一想,作者在东京的所见所闻是什么?○3.提问“东京也无非这样。

”“无非”的意思是什么?表现出作者一种什么情绪?○4.提问:“油光可鉴”一词中“鉴”的本义是什么?词性发生了什么变化?在这里是什么意思?○5.提问:“头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。

也有解散辫子……实在标致极了。

”这些话运用什么修辞方法?表达作者什么思想感情?5、课堂小结,课文开头部分在内容上表达了作者对东京的情绪,对不满和恶。

在全文结构上是为作铺垫。

合作交流研读第二部分。

1. 提问:离开东京去仙台,一路上所见所闻必定不少,为什么作者只记得“日暮里”和“水户”这两个地名?2. 提问:怎样理解“大概是物以希为贵罢”这句话的意思?3.提问:作者在仙台的生活状况如何?在这样环境中求学表现作者什么思想?默读第二部分第二层,画出描写藤野先生外貌的句子,说说鲁迅对藤野先生的最初印象。

4、提问:这一层写作者与藤野先生交往的几件事?这些事表现了藤野先生怎样的高尚品质?5.提问:以藤野先生的形象为例,说说人物的主要特征。

八年级语文下册备课提纲第一单元一、单元目标:1.朗读课文,把握文章内容,体会作者情感2.学习多角度、多手法描写景物和人物的方法。

3.揣摩、品味文中精彩的段落和关键词句,领悟作品内涵。

德育目标:了解各种文化艺术形式,发现并感受生活中丰富多样的文化现象和民俗风情。

二、教材分析:本单元的课文或表现各地风土人情,或展示传统文化习俗。

我们能够从中看到一幅幅民俗风情画卷,感受多样的生活方式和多彩的地域文化,更好地理解民俗的价值和意义。

《社戏》是一篇小说,课文通过和少年伙伴们夏夜行船、船上看戏、月下归航等情节的描写,展示了作者的一段天真烂漫、童趣盎然的江南水乡文化生活经历。

《回延安》是诗人贺敬之用陕北民歌信天游的形式写的一首现代诗,以赤子之心歌颂了养育一代革命者的延安精神。

《安塞腰鼓》是一篇颂扬激荡生命和磅礴力量的抒情散文。

《灯笼》以散文的自由笔法,抒写了作者关于灯笼的一些记忆。

三、教学重点及难点:学习这个单元,应该学会揣摩品味文中重要的的词语句子,要注意语言的感悟和积累,还要加强朗读的训练,进而深入领会文中的思想感情。

体会作者是根据需要综合运用多种表达方式的,还要注意感受作者寄寓的情思,品味作品中富于表现的语言。

学习时还应注意利用当地文化生活,从教室走向社会,从课内走向课外,使语文学习更加鲜活,更加有趣。

四、学情分析:经过半个学期的学习,学生的语文基础又有了提升。

本单元的教学内容是表现各地风土人情,或展示传统文化习俗。

学生对于此类主题的文章接触较少,要尽可能让学生感受多样的生活方式和多彩的地域文化,更好地理解民俗的价值和意义。

学习时要要求学生体会作者是根据需要综合运用多种表达方式的,还要注意感受作者寄寓的情思,品味作品中富于表现的语言。

五、教学课时安排第一课两课时第二课两课时第三课一课时第四课一课时六、写作:《学习仿写》(一)学习目标1、可以模范范文的篇章结构。

2、还要注意模仿范文的写作手法。

3、根据内容和表达的需要,选择和确定具体的仿写点。

(二)内容:选择学过的一篇文章进行仿写。

(三)形式:写作修改并在班内展览。

七、口语交际:应对(一)活动过程1、准确判断对方的态度2、掌握一定的应对技巧(二)内容:口语实践八年级语文下册导学案(NO.9)1.社戏(第一课时)【学习目标】1.整体感知课文,理清故事的情节。

学习记叙详略得当的方法。

2.体会景物描写对表现文章中心思想所起的作用。

3.体会农家少年的淳朴善良、好客能干和“我”与农家小朋友的诚挚情谊,感受作者对农村生活的热爱和赞美,对童年自由生活的留恋之情。

德育目标:培养学生尊敬师长、珍视友谊的美好情感;并结合语文综合性学习,调动生活经验,养成良好个性,促进健康成长。

一、知识链接1.作者链接鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,我国伟大的文学家、思想家、革命家。

有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》等。

2.背景链接课文节选自鲁迅1922年写的一篇短篇小说。

小说以少年时代的生活经历为依据,用第一人称写“我”20年来3次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴的小村看社戏。

课文节选的是看社戏的部分。

这部分表达了作者对少年时代生活的怀念,特别是对农家小朋友诚挚情谊的眷恋。

二、基础梳理(1)给下面加点的字注音。

归省(xǐng) 行辈(háng)惮(dàn) 絮叨(xù dāo) 怠慢(dài)撺掇(cuān duō) 凫水(fú)潺潺(chán)蕴藻(zǎo)家眷(juàn)皎洁(jiǎo) 漂渺(miǎo) 纠葛(gé)(2)解释下面的词语。

归省:出嫁的女儿回娘家看望父母。

省,探望、问候(多指对尊长)。

惮:怕,畏惧。

撺掇:从旁鼓动人做某事。

自失:文中指听得出神而忘了自己。

旺相:茂盛。

怠慢:招待不周。

屹立:像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来形容坚定不可动摇。

疏疏朗朗:形容稀疏的样子。

扫兴:正当高兴的时候,遇到了不高兴的事情而兴致大减。

兴,兴致。

纠葛:纠缠不清的事情。

葛,葛藤,比喻纠缠不清的关系三、整体感知学生大声读课文,对文章进行圈点勾画,理清文章的思路,感知文章内容。

1.请用一句简洁的话来概括全文内容。

写“我”十一二岁时来到平桥村后到赵庄看社戏的一段经历。

2.课文的线索是什么?根据线索理清文章思路。

线索:看社戏。

3.课文写了哪几件事?哪些事是详写?哪些事是略写?①随母亲归省,小住平桥村;②钓虾放牛的乡间生活;③看社戏前的波折;④夜航去看社戏途中;⑤看社戏;⑥看社戏后归航偷豆;⑦六一公公送豆。

详写的是③④⑤⑥;略写的是①②⑦。

4.课文选材安排上,为什么有的情节详写?有的情节略写?因为文章主要写看社戏,所以,看社戏前的波折,夜航去看社戏途中,看社戏,看社戏后归航偷豆等详写;其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

四、深层探究5.朗读第1至3段,文章写平桥村是“我”的乐土,“乐”的具体表现有哪些?这一部分在全文中的作用是什么?①“我”在这里是公共的客,可以得到优待;②可以免念《诗经》之类难懂的书;③可以钓虾、放牛,体验乡间生活的无穷乐趣。

这一部分写“我”随母亲归省在平桥村的生活,意在突出人物活动的环境,同时简写一些“趣事”,为下文详写“看戏”中的趣事做铺垫。

6.自读第4至9段,概括出表现“我”心情变化的词句,说说这样详写的作用。

心情变化:盼望——焦急——失望——猜测——沮丧、赌气——高兴、有希望——兴高采烈。

这样写突出了要去看社戏的迫切心情,为下文写看社戏的乐趣做铺垫。

7.看社戏出发前遇到了哪些波折?又是怎样解决的?为什么要详写这些波折?看社戏前确实遇到了一些波折,如一时叫不到船,母亲怕外祖母担心不准“我”和别人一同去等,还恰如其分地渲染了“我”的扫兴。

然而,这些“困难”又逐一地被小伙伴们解决了:八叔的航船回来了,小伙伴们和“我”一起去看社戏。

叙事非常翔实,这样写突出了双喜等小伙伴的友爱、聪慧的品德,同时也显得文笔曲折,文意跌宕。

8.社戏好看吗?从哪些句子可以看出来?不好看,小伙伴们很失望。

从“我有些疲倦了”“我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似乎融成一片的再没有什么高低”“我很担心;双喜他们却就破口喃喃的骂”“骂着老旦”。

9.你如何理解“偷”罗汉豆这一行为?“偷”中凝结着小朋友们诚恳待客的热情,“偷”中跳动着小朋友们纯洁无私的心,“偷”中反映着小朋友们周到细致、天真纯朴的天性。

“偷”,一改一般意义上的“品德败坏、遭人唾弃”的意义,而成为一种热情的、无私的、天真质朴的“偷”,“偷”出了情趣,“偷”出了欢乐。

八年级语文下册导学稿(NO.10)1.社戏(第二课时)【学习目标】1.整体感知课文,理清故事的情节。

学习记叙详略得当的方法。

2.体会景物描写对表现文章中心思想所起的作用。

3.体会农家少年的淳朴善良、好客能干和“我”与农家小朋友的诚挚情谊,感受作者对农村生活的热爱和赞美,对童年自由生活的留恋之情。

德育目标:培养学生尊敬师长、珍视友谊的美好情感;并结合语文综合性学习,调动生活经验,养成良好个性,促进健康成长。

一、合作与探究(一)人物赏析1.小说描写的主要人物是谁?其他人物有谁?小说主要描写了双喜,其他人物有:“我”、母亲、外祖母、桂生、阿发、六一公公。

2.找出描写双喜的句子并朗读,结合课文内容,说说你对这个人物的印象。

看戏前,当“我”因为看不到戏而感到沮丧,人们都叹息地表示同情时,“双喜大悟似的提议了:‘大船?八叔的航船不是回来了么?’”提得恰到好处,很容易得到大家的支持。

当外祖母和母亲还有些不放心时,双喜马上表示“写包票”,同时提出了几条有力的根据,使得“我”能够去看社戏。

航船出发了,双喜“拔前篙”,第一个出动,像小伙伴中的领头人。

这都表现了他的聪明、热情、机灵、能干。

看戏时,双喜告诉“我”铁头老生能连翻八十四个筋斗,这说明他已经来看过戏了,这一次是专意陪“我”的。

这表现了双喜对“我”的友爱、热情。

那铁头老生没有表演翻筋斗,双喜马上来安慰“我”,“晚上看客少,铁头老生也懈了,谁肯显本领给白地看呢?”这表现双喜善解人意,对“我”非常体贴。

当大家都不想继续看戏时,双喜说“怕他会唱到天明还不完,还是我们走的好罢”,他了解大家的情绪,俨然像一个兄长一样。

归航中,双喜认为多偷阿发家的罗汉豆,阿发的娘若知道了会哭骂的;用了八公公的盐和柴,老头子会骂的。

这又表明了双喜考虑得周全。

3.联系文章内容说说你对桂生、阿发、六一公公这几个人物的印象。

桂生因没有给“我”买到豆浆,要给“我”舀一瓢水来喝;为补偿对“我”的歉意,他想出了偷罗汉豆的主意,可见他的热忱。

阿发建议小伙伴们偷摘自家的豆。

他多么纯真无邪、憨厚无私。

六一公公只对小伙伴们摘豆“踏坏了不少”表示惋惜,这是劳动人民珍爱劳动成果的本色;他亲自给“我”送罗汉豆,又表明他的淳朴、好客。

(二)语言品析4.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

(“轻松”和“舒展”表现了“我”什么样的心情?)“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明对比,表现了“我”欢喜轻快的心情。

5.母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。

于是架起两支橹,一支两人,一里一换。

(句中哪几个动词用得巧妙?妙在哪里?)“点”“磕”“退”“上”“架”等动词,十分准确地展示了几个少年驾船技术的熟练,同时也表现了大家去看戏时的愉悦心情。

6.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

(从修辞手法的角度赏析句子。

) 运用比喻的修辞手法,用远山来陪衬,既形象真切,又突出了船行之快,也突出了“我”急切、兴奋、喜悦的心情。

7.小说的结尾应如何理解?小说的结尾意味深长。

其实那夜的戏并不怎么好看,那夜吃的豆也是普通的罗汉豆,“我”怀念那夜的戏和豆,实际上是怀念平桥村朴实、勤劳、聪慧的小伙伴们和有趣的生活。

“我”对这段往事的回忆,表达了“我”对美好生活的追求。

二、手法探究8.朗读11-13段、22-23段,思考:这几段调动了哪些感官?描写了哪些景物?运用了哪些修辞手法?有怎样的表达效果?调动了视觉、听觉、嗅觉、触觉等多种感官,描绘了豆麦、水草的清香,淡黑起伏的连山,皎洁的月光,闪亮的渔火,宛转悠扬的笛声,孩子们的欢笑声等。

色彩如豆麦的“碧绿”,远山的“淡黑”,月光的“皎洁”,渔火、灯光的“红”,航船的“白”;气味如豆麦和水草的“清香”等;声响如航行的“潺潺”声,孩子们的笑声,横笛的“宛转、悠扬”。

运用比喻、拟人、衬托等修辞手法,化静为动,如表现船行之快,“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”。