江苏省苏州市统计年鉴社会经济发展指标数据:4-6 规模以上工业高新技术产业主要经济指标(2018年)

- 格式:xls

- 大小:18.00 KB

- 文档页数:2

苏州现状分析报告1. 引言本文是对苏州市的现状进行分析的报告。

苏州作为中国著名的历史文化名城和经济发展中心,具有重要的地位和影响力。

我们将对苏州市的经济、人口、环境等方面进行深入剖析,为读者呈现一个全面的苏州市现状。

2. 经济分析苏州市是中国东部沿海地区的经济中心之一。

近年来,苏州市的经济发展迅猛,成为中国经济的重要支撑点之一。

主要表现在以下几个方面:2.1 GDP增长苏州市的GDP连续多年保持较高的增长率。

根据最新统计数据显示,苏州市的GDP在过去五年中年均增长率超过8%,远高于全国平均水平。

这主要得益于苏州市积极推进产业升级和创新驱动发展战略,吸引了大量的投资和人才。

2.2 产业结构调整苏州市在过去几年中积极调整产业结构,加大高新技术产业的发展力度。

通过引进和培育一批高新技术企业,苏州市成功打造了一批具有竞争力的产业集群,如苏州工业园区和苏州科技城等。

这些产业集群的建设为苏州市的经济发展提供了强大的动力。

2.3 外贸依存度苏州市的外贸依存度较高,对外贸易的依赖程度较大。

苏州市的制造业和出口业占据了苏州市经济的重要地位。

尽管近年来全球经济形势不稳定,但苏州市的外贸业仍然保持了较高的增长率。

这主要得益于苏州市不断优化的营商环境和出口政策的支持。

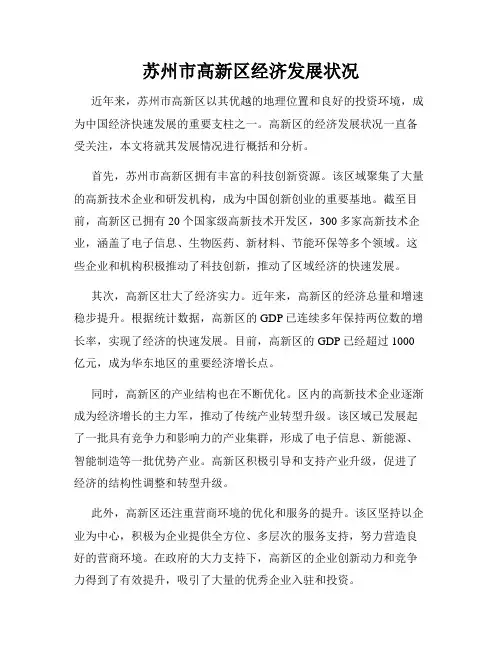

3. 人口分析苏州市的人口规模庞大,近年来人口增长迅速。

以下是对苏州市人口情况的分析:3.1 人口规模截至目前,苏州市的常住人口已经超过1000万人,是中国人口最多的城市之一。

随着城市经济的发展和各项配套措施的完善,苏州市的人口规模还在不断扩大。

3.2 移民人口比例苏州市的移民人口比例较高。

由于苏州市的经济发展和人口吸纳能力强,许多外来人口选择在苏州市定居。

这些移民人口为苏州市的发展做出了重要贡献,同时也给苏州市带来了一些社会问题和挑战。

3.3 教育与人才苏州市拥有一流的高等教育资源和人才储备。

苏州大学、东吴大学等知名高校为苏州市培养了大量的高素质人才。

同时,苏州市还吸引了世界各地的优秀人才,为苏州市的发展注入了新鲜血液。

2000年苏州市国民经济和社会发展统计公报苏州市统计局苏州统计局2001年2月19日2000年是20世纪的最后一年,也是“九五”时期的最后一年。

面对世纪之交经济发展环境的新变化、科学技术迅猛发展的新形势和地区间竞相发展的新态势,在市委、市政府的正确领导下,全市上下以邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和十五大精神为指导,全面贯彻中央的重大决策,认真落实省委、省政府的重要部署,围绕全年的目标任务,振奋精神,开拓创新,继续加大经济结构调整力度,积极深化各项改革,努力提高对外开放水平,加快技术创新步伐,大力加强城乡环境建设,重视精神文明建设,全市经济和社会发展取得显著成绩,各项改革和发展的预期目标全面实现,出现了多年来少有的好形势。

一、经济发展2000年,全市经济呈现加速发展态势,经济总量上了新台阶,运行质量明显提高。

全年实现国内生产总值突破1500亿元,达到1540.71亿元,按可比价计算比上年增长12.6%,增幅比上年提高0.5个百分点。

人均国内生产总值2.67万元,按现行汇率折算已超过3200美元。

全市三次产业比例由上年的6.5:56.2:37.3调整为6:56.4:37.6。

全年实现财政收入158.27亿元,比上年净增48.89亿元,增长44.7%,是增量最多、增速最快的一年。

财政收入占国内生产总值的比重达到10.3%,比上年提高2.2个百分点。

农林牧渔业全市农林牧渔业生产全面发展,以压缩粮棉种植面积、扩大优质高效经济作物和养殖业生产规模为主的结构调整加快推进。

全年实现农林牧渔业总产值170.5亿元,按可比价计算比上年增长4.3%。

粮食和经济作物种植面积的比例由上年的67:33调整为54:46;养殖业的比重达到48.5%,比上年提高1.9个百分点。

农林牧渔产品加工企业和专业批发市场规模不断发展壮大,农民运销人、经纪人队伍继续扩大,“一镇一业、一村一品”的区域经济特色优势和现代农业科技示范园区辐射带动效应日益显现,农业综合生产能力、产业化经营水平、市场竞争能力和经济效益得到提高。

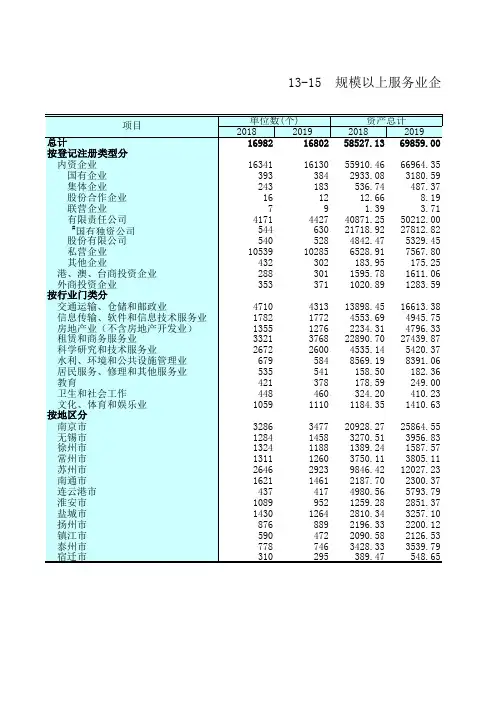

苏州市高新区经济发展状况近年来,苏州市高新区以其优越的地理位置和良好的投资环境,成为中国经济快速发展的重要支柱之一。

高新区的经济发展状况一直备受关注,本文将就其发展情况进行概括和分析。

首先,苏州市高新区拥有丰富的科技创新资源。

该区域聚集了大量的高新技术企业和研发机构,成为中国创新创业的重要基地。

截至目前,高新区已拥有20个国家级高新技术开发区,300多家高新技术企业,涵盖了电子信息、生物医药、新材料、节能环保等多个领域。

这些企业和机构积极推动了科技创新,推动了区域经济的快速发展。

其次,高新区壮大了经济实力。

近年来,高新区的经济总量和增速稳步提升。

根据统计数据,高新区的GDP已连续多年保持两位数的增长率,实现了经济的快速发展。

目前,高新区的GDP已经超过1000亿元,成为华东地区的重要经济增长点。

同时,高新区的产业结构也在不断优化。

区内的高新技术企业逐渐成为经济增长的主力军,推动了传统产业转型升级。

该区域已发展起了一批具有竞争力和影响力的产业集群,形成了电子信息、新能源、智能制造等一批优势产业。

高新区积极引导和支持产业升级,促进了经济的结构性调整和转型升级。

此外,高新区还注重营商环境的优化和服务的提升。

该区坚持以企业为中心,积极为企业提供全方位、多层次的服务支持,努力营造良好的营商环境。

在政府的大力支持下,高新区的企业创新动力和竞争力得到了有效提升,吸引了大量的优秀企业入驻和投资。

总的来说,苏州市高新区的经济发展状况良好。

科技创新的引领作用、经济实力的增强、产业结构的优化以及营商环境的改善,为高新区经济的持续健康发展提供了坚实的基础。

未来,高新区还将继续加大科技创新的力度,推动产业优化升级,进一步提高经济发展水平和质量。

以苏州市高新区为例,它是中国经济快速发展的重要支柱之一。

高新区的经济发展状况备受关注,下面我们就来概括和分析苏州市高新区的经济发展状况。

首先,高新区拥有丰富的科技创新资源。

区域内聚集了大量的高新技术企业和研发机构,成为中国创新创业的重要基地。

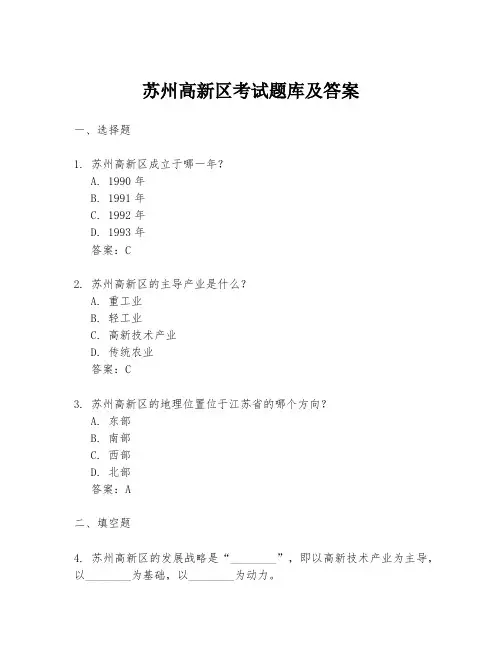

苏州高新区考试题库及答案一、选择题1. 苏州高新区成立于哪一年?A. 1990年B. 1991年C. 1992年D. 1993年答案:C2. 苏州高新区的主导产业是什么?A. 重工业B. 轻工业C. 高新技术产业D. 传统农业答案:C3. 苏州高新区的地理位置位于江苏省的哪个方向?A. 东部B. 南部C. 西部D. 北部答案:A二、填空题4. 苏州高新区的发展战略是“________”,即以高新技术产业为主导,以________为基础,以________为动力。

答案:创新驱动、产业升级、科技创新5. 苏州高新区拥有的国家级科技企业孵化器数量为_______。

答案:5个三、简答题6. 请简述苏州高新区在人才引进方面的政策优势。

答案:苏州高新区在人才引进方面具有以下政策优势:一是提供人才住房补贴,二是给予人才创业资金支持,三是提供人才子女教育便利,四是建立人才服务绿色通道,五是实施人才优先发展策略。

四、论述题7. 论述苏州高新区如何通过科技创新推动区域经济发展。

答案:苏州高新区通过以下方式推动区域经济发展:首先,加强与国内外高校和研究机构的合作,引进先进技术和管理经验;其次,设立科技创新基金,支持企业研发和创新项目;再次,优化产业结构,鼓励高新技术产业发展;最后,打造良好的创新创业环境,吸引更多人才和企业入驻。

考试结束语以上题库仅供参考,实际考试内容和形式可能会有所不同。

考生在准备考试时,应以官方发布的考试大纲和指南为准,同时加强相关知识和技能的学习与训练,以提高应试能力。

祝所有考生考试顺利,取得理想成绩!。

苏州市产业结构特征及主导产业选择条件分析淮阴师范学院城市与环境学院 081 殷泽敏1 前言产业结构是一定历史条件与特定环境的产物,它总是随着科技进步和生产社会化程度的提高、社会分工和市场经济的深化而不断演变[1]。

改革开放以来,苏州的产业结构发生着巨大的变化,对苏州的经济发展起到了巨大的促进作用。

但是,对于这种“苏州经济模式”,从产业结构方面分析,不难发现它快速发展的背后存在许多潜在危机。

对于这种模式的弊端,需要从产业机构以及主导产业选择等几方面进行分析,从而寻求解决问题的方法。

2 苏州市产业结构特征2.1 苏州经济发展情况苏州位于长江三角洲中部地带,东邻上海,南接浙江,西抱太湖,北依长江,全市面积8488平方公里,市区面积1650平方公里。

20世纪80年代,苏州乡镇企业异军突起,实现了经济从农业为主体向制造业为主体的转变,90年代大力发展开放型经济,形成全方位对外开放的格局,成为国内吸引外资最多的城市之一[2]。

2008年末全市户籍总人口629.75万人,其中市区238.21万人;400多万外来暂住人口,总人口突破1000万人。

2008年全市实现地区生产总值6701亿元,比上年增长12.5%。

其中第三产业增加2437亿元,比上年增长15.0%。

三次产业的比例为1.6,62.0和36.4,第一产业比重比上年降低0.1个百分点,第二产业比重比上年降低1.7个百分点,第三产业比重比上年提高1.8个百分点。

2.2 苏州产业结构演变情况分析经济增长的过程就是产业结构不断演进的过程。

2000年到2008年,苏州第一产业在国民经济中所占比重持续下降,已经由5.9%降至1.6%,第二产业在2005年经历了一个高峰后有所跌落。

第三产业经历了几次波动,2005年降到31.2%后回升,之后持续上升。

三次产业在国民经济中所占比重的变动符合经济发展过程中的产业结构演进规律。

苏州产业结构演变具有以下两个特点:GDP总量稳步增长。

当前苏州产业结构的现状及演变一、现状的定义与特征当代中国的经济变革已经成为一种长期的历史趋势,苏州的经济转型正是其中的一个缩影。

自改革开放以来,苏州经济实现了前所未有的高速发展。

随着中国经济的快速增长以及市场化进程的不断深化,苏州市在经济结构调整上逐渐从过去的传统的农业和手工业转型为以制造业和服务业为主导的一中心经济体。

二、工业结构的特征及演变苏州市长期以来以制造业为主要经济支柱。

从1978年到1993年,苏州市的主要工业产值增长率达到了114%。

在此期间,苏州市的工业结构以轻工业和针纺织品工业为主导,重型工业基本上属于落后行业。

新世纪以来,随着中国制造业快速发展,苏州市依托独特的区位优势和市场条件,快速吸引外商投资,实现了国际一流的制造业商业环境和资源、企业、技术、人才等新一代产业聚集区。

三、新时期发展中的问题随着全球经济和贸易互动,苏州市仍然存在诸多发展问题:能源与环境压力;劳动力资源短缺;经济结构不合理等。

苏州市重视发展高科技产业,加强人才引进和培养,加快外向型经济发展步伐,促进区域协调发展,提高产业结构优化的水平。

四、服务业成为产业重要组成部分随着中国经济的不断转型,由原已经形成的基础消费领域衍生出新的产业,尤其是新兴服务业领域。

苏州市的服务业行业也呈现出了快速成长的态势。

目前,苏州市的服务业已经成为苏州市经济结构的重要组成部分之一。

拥有完善的产业结构框架,优质的服务行业资源和完善的营商环境,这使得苏州市的服务业在未来具备充分的发展潜力。

五、展望未来苏州市目前的经济发展已不仅仅是制造业和服务业的发展,同时还涉及能源、环保等一系列需要垂直与水平领域的跨越。

相信城市能够快速适应新的市场环境,吸引更多的投资,并继续推进自身经济发展改革,最终将会成为21世纪的亚洲制造业商业中心。

苏州市经济发展案例分析一、苏州苏宁广场苏州苏宁广场是苏州市李渊路最大、最高档次的商业中心之一。

全部租赁面积达12.5万平方米,主营业态有超市、家电、通讯、展示、餐饮、休闲娱乐、体验式等,包括200余个品牌和各种规模的厂商。

高新技术产品出口和发展的区域研究[摘要] 随着世界经济的开放和全球经济一体化趋势的加强,世界各国的竞争日益加剧,尤其以技术含量高的高新技术产业的竞争尤为激烈,高新技术产品作为一国对外贸易的最重要组成部分,对于优化贸易结构、促进传统产业的升级改造、提高一国对外贸易竞争力具有重要的意义。

研究江苏省高新技术产品出口贸易,如何更好地采取政策措施促进江苏省高新技术产品出口具有重要的现实意义和指导意义。

本文主要包括四部分,高新技术产品概述,江苏高新技术产品出口现状,更好地发展高新技术产品出口的建议以及发展前景。

[关键词] 高新技术;产品;区域研究Export and Development on High-tech Product in JiangsuProvinceAbstractWith the strengthening of the opening of the world economy and global economic integration, the competition of countries in the world is intensifying, particularly in the new-high technology industry with high technological content . The new-high technology products as the most important component of acountry's foreign trade have great importance to optimize the trade structure, promote the upgrading of traditional industries, improve a country's foreign trade competitiveness.Therefore, researching new-high technology products export trade, and taking better policy and measures to promote exports of new-high technology products in Jiangsu Province has important practical and guiding significance. This article mainly includes four parts, high and new technology products overview, Jiangsu new high-tech product export status and better development of high and new technology products export Suggestions and prospects for development.Keyword:high-tech products;export;develop;目录引言 (1)一、高新技术产品概况 (1)(一)高新技术产品 (1)(二)高新技术产品发展对区域经济发展的拉动作用 (2)二、江苏省高新技术产品出口发展概况及特点 (3)(一)江苏省高新技术产业发展概况 (3)(二)江苏省高新技术产业分布特点 (4)1、按区域划分 (5)2、按行业划分 (6)3、江苏省高新技术产品出口现状 (6)三、江苏省高新技术产品出口问题诊断与应对建议 (7)(一)江苏省高新技术出口发展中存在的问题 (7)1、出口市场较为集中,风险较大 (7)2、出口主体差距拉大,内资企业开拓市场能力不强 (8)3、高新技术产品联系紧密,对信息产业依赖性强 (8)4、政策环境不健全,支撑体系不完备 (8)(二)提高江苏省高新技术产品出口量的应对措施 (9)1、完善市场多元化战略,开拓新的国际市场 (9)2、培育有竞争力的内资高新技术产品出口主体 (9)3、以高新技术产业开发区的建设带动周边地区均衡发展 (9)4、细化产品差异,积极发展新产业 (9)5、构建高新技术产业发展的支撑服务体系和创新环境 (10)结束语 (11)参考文献 (12)致谢语 (13)南京晓庄学院2013届本科毕业论文在2011年略有下降,被拉丁美洲76794万美元所取代,占江苏省高新技术产品出口的26.18%,就具体某个国家而言,江苏省最大的高新技术产品出口市场是美国。

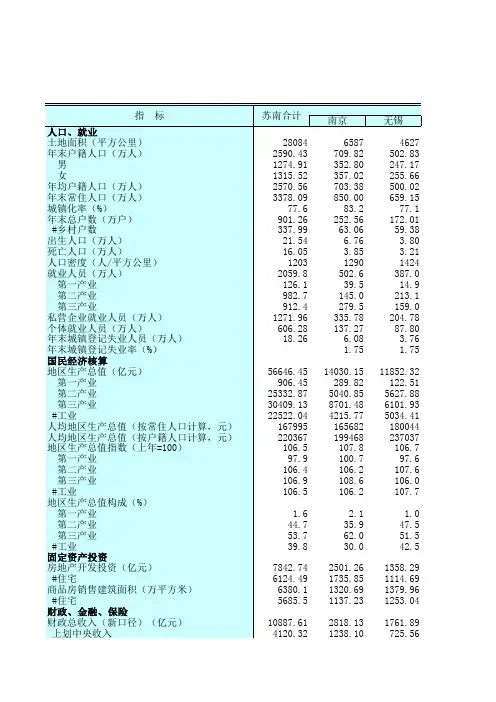

一、根据下列文字材料回答116~120题。

2003年从事高新技术产品出口的企业共计1.65万家,比1999年翻了一番。

各类企业在数量上保持了增长态势,其中国有企业数量比1999年增长11%,合资企业数量增长23%,外商与港澳台商独资企业数量增长了1.5倍,集体企业数量增长了1.2倍,私营企业数量增长了30倍。

外商独资企业除了数量跃居首位,其产品出口额也以接近50%的速度增长,并成为我国高新技术产品出口额的主要提供者。

2003年,外商与港澳台商独资企业出口金额达到683亿美元,是1996年出口额的16倍,年均增长49%,占高新技术产品出口总额的62%;中外合资与港澳台合资企业2003年出口金额为236亿美元,年均增加28%,占总额21%;国有企业出口额从1996年的37亿美元增至2003年的115亿美元,年均增长率17%,但2003年仅占总份额的10%。

私营企业出口25亿美元,是1996年9万美元的近3万倍,年均增长率高达331%。

1996年,外商与港澳台商独资企业、中外合资与港澳台合资企业和国有企业在高新技术产品出口额中所占比重都在30%左右,目前,外商与港澳台商独资企业在我国高技术产品出口方面已居主导地位。

116.根据上述资料,下列说法不正确的是()。

A.外商与港澳台商独资企业逐渐主导了我国高新技术产品出口B.私营企业已成为高新技术产品出口的一只不可忽视的新生力量C.1996至2003年间,国有企业出口额在逐年下降D.1999至2003年间,我国从事高新技术产品出口的企业数量迅猛增加117.1996年,我国高新技术产品的出口总额大约为()。

A.37亿美元B.62亿美元C.128亿美元D.236亿美元118.1996至2003年间,从事高新技术产品出口的企业数量增长最快的是()。

A.国有企业B.私营企业C.合资企业D.集体企业119.如果2003年相对于2002年的企业出口额增长率等于年均增长率,则2002年合资和独资企业的出口额是国有企业的倍数为()。

苏州市人民政府办公室转发关于加强统计数据资源整合共享和规范统计信息发布管理的实施意见的通知文章属性•【制定机关】苏州市人民政府•【公布日期】2008.11.25•【字号】苏府办[2008]244号•【施行日期】2008.11.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文苏州市人民政府办公室转发关于加强统计数据资源整合共享和规范统计信息发布管理的实施意见的通知(苏府办〔2008〕244号)各市、区人民政府,苏州工业园区、苏州高新区、太仓港口管委会;市各委办局,各直属单位:市政府同意市统计局制定的《关于加强统计数据资源整合共享和规范统计信息发布管理的实施意见》,现转发给你们,请认真贯彻实施。

苏州市人民政府办公室二○○八年十一月二十五日关于加强统计数据资源整合共享和规范统计信息发布管理的实施意见为贯彻落实《苏州市人民政府关于进一步加强和规范部门统计工作的意见》(苏府〔2008〕138号),进一步整合各部门的统计数据资源,建立全市经济社会发展宏观数据库(以下简称宏观数据库),实现信息共享,规范全市性统计信息发布工作,为各级党委和政府宏观决策提供基础数据支持,满足社会各界对统计信息服务的需求,依照《中华人民共和国统计法》及其实施细则和《苏州市统计管理办法》的有关规定,现就加强统计数据资源整合共享,规范统计信息发布管理工作提出如下实施意见。

一、本实施意见所涉及的部门包括国家机关、社会团体、具有行政管理职能的事业单位、行业协会和集团公司等。

全市性统计信息的发布是指通过公开出版物或门户网站、新闻发布会以及各种新闻媒体发布的全市性统计信息。

二、本实施意见所指的统计数据资源包括政府各部门根据国家、省和市综合统计调查制度规定以及经市统计局审批(备案)后开展统计调查获取的统计数据;本部门通过行政记录等方式取得的反映全市某方面经济社会情况的数据资源。

三、统计数据资源的内容包括《统计月报》、《统计公报》、《统计年鉴》、宏观数据库等所需的数据;用于监测评价全市经济社会发展的相关数据;市领导要求市统计局提供的各类数据。

(二)苏州市规模以上高新技术产业产值比重101。

1998-2005年,苏州市规模以上的高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重最大的年份与最小的年份相比,比重相差多少?A.15。

2 B。

16。

3 C。

18.9% D.15。

2%102。

1998—2005年,苏州市规模以上高新技术产业产值的年平均增长速度与规模以上工业总产值的年平均增长速度相比,大小关系如何A。

后者较大B。

恰好相等 C.前者较大D。

不能比较103.下列说法错误的是:A.“十五"期间,苏州市规模以上高新技术产业产值的增长速度明显加快B。

“十五”期间,苏州市工业总产值的增长速度明显加快C.总体上说,苏州市规模以上高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重有逐渐增加趋势D。

“十五"期间,苏州市规模以上高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重逐年增加104。

2005年与2000年相比,苏州市规模以上高新技术产业产值增加了多少万元?A.2。

51×107B. 2.51×105 C。

2。

51×102 D.7512105.哪一年苏州市规模以上高新技术产业产值的年增长额最多?A.2005 B。

2004 C。

2003 D。

2002101.【答案】D。

解析:比重相差33.3%-18。

1%=15.2%。

102.【答案】C.解析:高新技术产业产值所占比重呈上升趋势,故增长速度较工业总产值要高。

103.【答案】D。

解析:2005年高新技术产业产值的比重有所下降.104.【答案】A.解析:增加了3085-575=2510亿元=2.51×107万元。

105。

【答案】B。

解析:可由图中直接观察得出。

四、根据下面的统计表回答131~135题.某大专院校教师情况131.该校教师最多的是哪一年?()。

A.1996 B.1997 C.1998 D.不清楚132.哪一年青年男教师的增长幅度最大?()。

A.1996 B.1997 C.1998 D.不清楚133.1996年到1998年,该校哪一个年龄段的男教师人数增加最多?其增长率为多少?()。

苏州定额指标范文苏州定额指标是指苏州市政府根据相关规定和经济形势,制定的一项用于计划经济管理的政策指标。

该指标主要用于指导和管理苏州市各行业和企业的生产、销售、投资、就业等各项经济活动,旨在调控和引导经济发展,实现经济运行的平稳、有序和可持续发展。

一、苏州定额指标的制定历程苏州作为江苏省的中心城市和全国重要的经济中心之一,其经济发展一直处于较快的速度。

为了更好地推动经济社会发展,苏州市政府通过深入调研、梳理现行政策和制定多年规划等方式,制定了苏州定额指标。

二、苏州定额指标的内容和指标范围苏州定额指标的内容主要包括苏州市经济总量目标、产业结构调整目标、就业增长目标、固定资产投资目标、财政收入目标等多个方面。

这些指标既包括具体的数值指标,也包括具有指导性的政策指标。

同时,苏州定额指标适用于全市各行业和企业,涉及到不同产业、不同规模的企业。

三、苏州定额指标的实施与监测苏州定额指标的实施由苏州市政府的相关部门负责,主要通过下发文件、召开会议、协调企业等方式,督促和推动各行业和企业完成定额指标。

同时,苏州市政府还会建立定额指标的监测与评估机制,对各行业和企业的定额指标完成情况进行监测和评估,并根据评估结果进行相应的奖惩措施。

四、苏州定额指标的效果评估和调整苏州定额指标的效果评估是指对定额指标实施的效果进行全面、客观的评估,以了解其对经济和社会发展的影响,为后续指标制定和调整提供依据。

苏州市政府将根据效果评估的结果,进行定额指标的适度调整,以更好地适应经济发展的新形势和新要求。

五、苏州定额指标的意义和作用苏州定额指标的制定和实施,有助于规范市场经济秩序,优化经济结构,促进产业升级,提高经济效益。

同时,定额指标也有助于提升政府管理和服务水平,增强市场主体的发展信心,营造良好的投资环境和创新氛围。

最终,苏州定额指标的实施将有助于实现苏州市经济高质量发展的目标。

总结起来,苏州定额指标是苏州市政府根据经济形势和发展需求制定的一项政策指标,用于指导和管理苏州市各行业和企业的经济活动。