四库分类法简介

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:2

四部分類法由初創至成熟的發展史摘要:我國古代圖書分類主要以四部分類法為主,其從初創至完全成熟,大致經歷了由七分法到四分法以至最終確立四部分類法的階段。

漢劉向父子的《七略》開我國圖書七分法的先河;而唐初官修《隋書·經籍志》以首次用經史子集四部命名分類的方式正式確立了四分法在古代目錄學中的地位;直到清乾隆敕修《四庫全書總目》,集四分法之大成,類目空前細密,分合也更趨合理,達到了我國古代四部分類法的高潮。

關鍵字:四部分類;七略;隋志;四庫全書總目我國古代盛行的圖書分類法,叫做四部分類法,其四大基本部類為“經、史、子、集”。

四分法發端於魏晉時期,至唐人編撰《隋書·經籍志》才正式確定“經、史、子、集”的名稱和順序。

一、有關四部分類法的簡介(一)含義:經、史、子、集是我國圖書分類的名稱,統稱“四部”,又可分為甲部、乙部、丙部、丁部。

“經部”指儒家的經典。

經部之下又有小類。

“史部”即歷史,包括各種體裁的歷史著作。

“子部”包括政治、哲學、科技和藝術等類的書。

“集部”收歷代作家的散文、駢文、詩、詞、散曲集子和文學評論、戲曲著作等。

經部代表著:十三經是指在南宋形成的十三部儒家經典,分別是《詩經》、《尚書》、《周禮》、《儀禮》、《禮記》、《周易》、《左傳》、《公羊傳》、《穀梁傳》、《論語》、《爾雅》、《孝經》、《孟子》。

史部代表著:《史記》、《資治通鑒》。

子部代表著:《老子》、《莊子》。

集部代表著:《李太白集》、《杜工部集》。

這種四部分類法自唐代至今已有一千三百多年了,作為一種傳統分法,它在類分我國浩如煙海的古籍中起了相當大的作用。

(二)有關目錄:四部分類法是目錄學分類法中的一種,熟悉目錄學的知識有助於對四部分類法的瞭解。

因此我們有必要掌握有關目錄學的知識。

目錄分“目”與“錄”兩部分。

其中“目”指目次,為一書之篇名和次第,即《漢志》所謂“條其篇目”。

目錄之“錄”即指將校讎整理情況、著者生平、內容大要撰成的一篇敘錄,即《漢志》所謂“撮其旨意”。

四部分类法我从小就是一个小胖墩,很多女孩都不喜欢跟我玩。

现在的我已经14岁了,却还有些“胖”,身体大概在一百斤左右。

我想减肥,但又找不到好的方法,这时我想到了“四部分类法”。

四部分类法对我来说很有效,我只要坚持练习,便能看到成效。

每次看电视或上网前,我都先跑一段路,然后再做运动。

我每次都会把动作尽量做标准,这样既可以锻炼身体,也能塑造身材。

一年之后,我惊奇地发现,我比原来轻了将近五斤。

因为父母常常不在家,我也没人督促我运动,所以并没有保持下去。

为了变瘦,我买了很多零食。

一次,我和同学去超市买东西。

一进入超市,我便看见琳琅满目的零食。

可我根本不管三七二十一,直接冲到零食货架前。

货架上摆着各种口味的薯片、冰淇淋、饼干……数不胜数。

我都看得眼花缭乱,别提选哪种了。

当我走到零食货架旁时,才突然醒悟过来,看见货架上的食品袋,我的手也颤抖起来,最终,我忍住了,没有买。

到了第二天,我的体重又增加了五六斤。

于是我开始反思,为什么没有持之以恒呢?我再一次寻找“罪魁祸首”。

经过深思熟虑,我认定了一个原因:我虽然坚持了,但总感觉这件事情太枯燥,而且太累。

这一切使我改变了态度,变得认真起来。

为了增强自己的意志力,我在读书时总是咬紧牙关,克制自己吃零食。

经过努力,我终于取得了胜利——只用了一个月时间,我就减掉了10斤肉!我高兴极了,但又很疑惑,为什么我仅仅一个月的时间,就能够成功减肥呢?难道,这里面有什么窍门吗?我抱着试一试的态度去问妈妈。

妈妈听完我的话,摸了摸我的头,笑着说:“其实,这里面是有技巧的。

你把你喜欢吃的零食写出来,每天只吃一点儿,慢慢积少成多,你自然就能成功了。

”我恍然大悟,按照妈妈的指示,逐一把零食都写了出来,然后每天只吃一点点。

结果真的非常显著。

半年之后,我瘦了20斤,整个人都精神起来了。

当我站在镜子前,简直不敢相信自己的眼睛:一个原本臃肿的人,变成了身材窈窕的大美女。

这件事让我懂得了一个道理:坚持就是胜利。

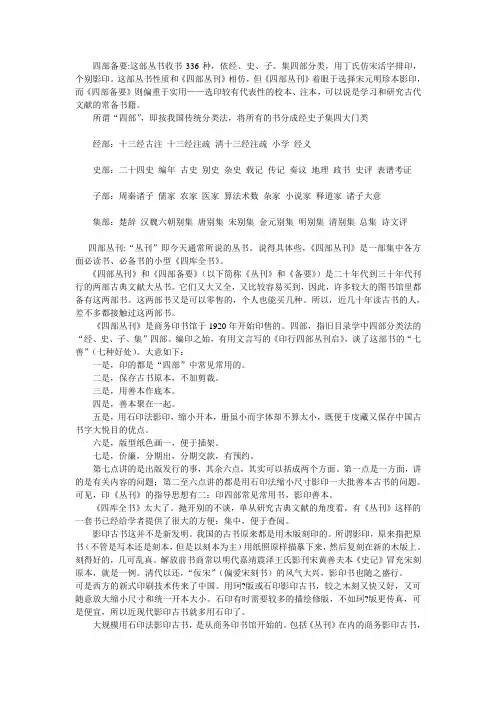

四部备要:这部丛书收书336种,依经、史、子、集四部分类,用丁氏仿宋活字排印,个别影印。

这部丛书性质和《四部丛刊》相仿,但《四部丛刊》着眼于选择宋元明珍本影印,而《四部备要》则偏重于实用——选印较有代表性的校本、注本,可以说是学习和研究古代文献的常备书籍。

所谓“四部”,即按我国传统分类法,将所有的书分成经史子集四大门类经部:十三经古注十三经注疏清十三经注疏小学经义史部:二十四史编年古史别史杂史载记传记奏议地理政书史评表谱考证子部:周秦诸子儒家农家医家算法术数杂家小说家释道家诸子大意集部:楚辞汉魏六朝别集唐别集宋别集金元别集明别集清别集总集诗文评四部丛刊:“丛刊”即今天通常所说的丛书。

说得具体些,《四部丛刊》是一部集中各方面必读书、必备书的小型《四库全书》。

《四部丛刊》和《四部备要》(以下简称《丛刊》和《备要》)是二十年代到三十年代刊行的两部古典文献大丛书。

它们又大又全,又比较容易买到,因此,许多较大的图书馆里都备有这两部书。

这两部书又是可以零售的,个人也能买几种。

所以,近几十年读古书的人,差不多都接触过这两部书。

《四部丛刊》是商务印书馆于1920年开始印售的。

四部,指旧目录学中四部分类法的“经、史、子、集”四部。

编印之始,有用文言写的《印行四部丛刊启》,谈了这部书的“七善”(七种好处)。

大意如下:一是,印的都是“四部”中常见常用的。

二是,保存古书原本,不加剪裁。

三是,用善本作底本。

四是,善本聚在一起。

五是,用石印法影印,缩小开本,册虽小而字体却不算太小,既便于庋藏又保存中国古书字大悦目的优点。

六是,版型纸色画一,便于插架。

七是,价廉,分期出,分期交款,有预约。

第七点讲的是出版发行的事,其余六点,其实可以括成两个方面。

第一点是一方面,讲的是有关内容的问题;第二至六点讲的都是用石印法缩小尺寸影印一大批善本古书的问题。

可见,印《丛刊》的指导思想有二:印四部常见常用书,影印善本。

《四库全书》太大了。

抛开别的不谈,单从研究古典文献的角度看,有《丛刊》这样的一套书已经给学者提供了很大的方便:集中,便于查阅。

四部分類法四部分類“經史子集”是古代人將古籍按內容區分的四大部類。

一些大型的古籍叢書往往囊括四部,並用以命名,如《四庫全書》、《四部叢刊》、《四部備要》等,可見四部分類對古籍的重要意義。

經:經書,是指儒家經典著作;史:史書,即正史;子:先秦百家著作,宗教;集:文集,即詩詞彙編。

泛指我國古代典籍。

壹經部贰史部叁子部肆集部經部學類等十個大類,其中禮類又分周禮、儀禮、禮記、三禮總義、通禮、雜禮書六屬,小學類又分訓詁、字書、韻書三屬;十三經:是指在南宋時期形成的十三部儒家經典。

分別是《詩經》、《尚書》、《周禮》、《儀禮》、《禮記》、《周易》、《左傳》、《公羊傳》、《谷梁傳》、《論語》、《爾雅》、《孝經》、《孟子》。

十三經注疏:注和疏的並稱。

注,對經書字句的注解,又稱傳、箋、解、章句等;疏,對注的注解,又稱義疏、正義、疏義等。

注、疏內容關乎經籍中文字正假、語詞意義、音讀正訛、語法修辭,以及名物、典制、史實等。

經學史及小學類:經學史即經學歷史,小學類分訓詁、字書、韻書。

西漢時稱“文字學”為“小學”,唐宋以後又稱“小學”為字學。

讀書必先識字,掌握字形、字音、字義,學會並使用。

部工六屬,目錄類又分經籍、金石二屬。

正史:指《史記》、《漢書》等以帝王本紀為綱的紀傳體史書。

紀事本末:是史書體裁之一。

以歷史事件為綱,將重要史實分別列目,獨立成篇,各篇又按年月順序編寫。

創始于南宋袁樞的《通鑒紀事本末》。

編年:按年代順序編排史料、著作等。

雜史:舊時區別于紀傳、編年、紀事本末的一種史書體載。

或記一時見聞,或記一事始末,或只是一家私記,但均帶有歷史掌故性質。

別史:圖書四部分類中史部的一目。

指不屬於正史、雜史的史書。

詔令奏議:詔令,文體名。

古代帝王、皇太后或皇后所發命令、文告的總稱。

包括冊文、制、敕、詔、誥、策令、璽書、教、諭等。

奏議,文體名。

古代臣下上奏帝王的各類文字的統稱,包括表、奏、疏、議、上書、封事等。

傳記:亦單稱傳。

記載人物事蹟的文字。

文献目录四部分类法源流概述作者:张莎莎来源:《报刊荟萃(下)》2017年第07期摘要:古代典籍是中华文化的重要组成部分,是传承中华文明的重要载体,也是人们了解、学习和研究中华文化的宝贵财富。

然而中国古代典籍浩如烟海,要更好的利用和研究古代典籍就要把汗牛充栋的典籍按不同的层次有机的组织起来,加以整理、编纂和分类,做到纲举目张,执简驭繁。

在中国历史上对文献目录的分类早已有之,历经了准备、创制、发展、兴盛的不同阶段,出现了许多重要的分类原则与方法,其中最重要的是经、史、子、集四部分类法。

关键词:文献目录;源流;四部分类法我国历史悠久,典籍浩繁,早在先秦时期就出现了重要的学科及学术分类的观念,这一时期可以视为我国文献目录的准备阶段。

其后,两汉时期是文献目录的创制阶段,刘歆继承其父刘向遗志,利用天禄阁的政府藏书编成了我国第一部综合性的图书分类目录——《七略》。

东汉明帝时期由班固撰《汉书·艺文志》(以下简称《汉志》),开创了根据官修目录编制正史艺文志的先例,自此完成了具体、实用的目录体制的创立。

至隋唐一段时期为文献目录的兴盛发展阶段,出现了许多重要的分类原则和方法。

其中最重要的就是西晋时四分法的出现,其后又经过诸多学者的不断调整和改进,最终完成了经、史、子、集四部分类法的定制。

一、四部分类法的产生魏氏代汉,采掇遗亡,与秘书中、外三阁藏之。

魏秘书郎邓默,删省旧文,除其浮秽,始制《中经》。

西晋时期,秘书监荀勖重编国家目录,依据魏秘书郎郑默的《中经》更辑新簿而撰《中经新簿》(亦称《中经新簿》或《晋中经簿》)。

《中经新簿》改刘向《七略》的分类法,始为四部,分甲乙丙丁四部,其中甲部记六艺及小学等书,乙部记诸子百家、兵书、兵家、术数,丙部记史事、皇览簿、杂事,丁部有诗赋,图赞和汲冢书。

从内容上看,甲、乙、丙、丁四部基本上就是后世经、子、史、集的分类方法。

可见荀勖在郑默《中经》的基础上,创立了四部分类法,并由此开创了我国图书四分法的源头。

四部分类法简介一、关于四部分类法四部分类法是目录学分类法中的一种,要讲清楚四部分类法,先要了解目录学的一些知识。

“目录”一词,最早见于文籍记载者,为《汉书•叙传》所云:“刘向司籍,九流以别,爰著目录,略述洪烈。

”这说的是西汉人刘向奉成帝之命对图书进行系统整理,订正讹误,补脱删衍,整理成定本。

同时刘向每校订一种书,都要写一篇“目录”向成帝进上。

实际上,刘向也确实是我国目录学的创始人,他对西汉时国家保存的图书进行的分类整理工作,开创了我国目录学工作的范例。

那么,究竟何为“目录”呢?我们今天对于“目录”一词决不陌生,但这并非“目录”一词之本义。

据《汉书•艺文志》:“刘向校书,每一书已,辄条其篇目,撮其旨意,录而奏之。

”从这里我们可以很明显看出,目录分“目”与“录”两部分。

其中“目”指目次,为一书之篇名和次第,即《汉志》所谓“条其篇目”。

古时,书是用竹木简写成的,每篇单独为一体,即“一卷”,各篇之间要编订一个次序,否则各篇之间容易颠倒,而且极易丢失其中一篇而无察觉。

另外刘向校书时参用公私各种版本,同一书的篇目多寡不同,刘向删除其中重复的篇目,整理为定本,因此要将篇目录明,方可见现今的定本和旧本之不同。

“录”,据东汉许慎《说文解字》:“刻木录录也”,即在木板竹简上刻字以记录内容。

而目录之“录”即指将校雠整理情况、著者生平、内容大要撰成的一篇叙录,即《汉志》所谓“撮其旨意”。

目次加叙录,构成一书之目录,而许多书的目录汇总在一起,便成为群书目录。

但后来袭用,把录之名专属于目,于是有篇目而无叙的也称为目录。

久而久之,连只记书名不载篇目的也冒称目录之名(参余嘉锡《目录学发微》二《目录释名》,王欣夫《文献学讲义》第二章《目录》之“目与录的区别”)。

而我们今日在每书之前所见到目录,仅包括一书之篇名和次第,则更是等而下之了。

据《汉书•艺文志》说,西汉成帝时图书典籍颇多散亡,所以在成帝河平三年(前26年)诏令谒者陈农在全国范围内搜求遗书,同时命光禄大夫刘向校经传、诸子、诗赋三类图书,命步兵校尉任宏校兵书,命太史令尹咸校数术类书籍,命侍医李柱国校方技类书籍。

经、史、子、集简介含义:是我国传统的图书分类法,把所有图书划分为经、史、子、集四大类,称为四部。

经部包括儒家经传和小学方面的书。

史部包括各种历史书,也包括地理书。

子部包括诸子百家的著作。

集部包括诗、文、词、赋等。

学科:经:大学、中庸、论语、孟子、诗经、尚书、仪礼、周易、春秋左传、尔雅、孝经史:山海经、穆天子传、国语、战国策、史记、水经注、洛阳伽蓝记、贞观政要、史通、文史通义子:老子、庄子、公孙龙子、韩非子、淮南子、列子、墨子、荀子、孙子兵法、吕氏春秋、尹文子、新书、法言、鬼谷子、颜氏家训、素问、九章算术、近思录、阴符经、周易参同契、黄帝内景经、黄帝外景经、太上感应篇、金刚经、四十二章经、心经、六祖坛经、茶经、乐府杂录、洛阳牡丹经、棋经十三篇、林泉高致、搜神记、世说新语、游仙窟、西游记、水浒传、三国演义、红楼梦、聊斋志异集:楚辞、六朝文契、唐诗三百首、绝妙好词、古文观止、文心雕龙、诗品、二十四诗品、六一诗话、人间词话、西厢记、窦娥冤、牡丹亭或概括的说:经部:分为易、书、诗、礼、春秋、孝经、五经总义、四书、乐、小学十类。

史部:各种体裁历史著作,分为正史、编年、纪事本末、别史杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、时令、地理、职官、政书、目录、史评十五类。

子部:诸子百家及释道宗教著作,分为儒家、兵家、法家、农家、医家、天文算法、术数、艺术、诸录、杂家、类书、小说家、释家、道家十四类。

集部:收历代作家一人或多人的散文、骈文、诗、词、散曲等的集子和文学评论、戏曲等著作,分为楚辞、别集、诗文评、诗词五类。

文献:经部:《全唐文》、楚辞》、《全宋词》、《太平广记》、《全唐诗》、《文选》、《乐府诗集》、《古诗十九首》、《李白全集》、《东坡文集》、《嘉佑集》、《文心雕龙》、《栾城集》、《诗品》、《二十四诗品》、《六一诗话》、《乐府古题要解》、《诗人主客图》、《观林诗话》、《诗话》《诚斋诗话》、《庚溪诗话》、《杜工部草》、《优古堂诗》、《藏海诗话》、《梅磵诗话》《吴礼部诗话》、《诗谱》、《升庵诗话》、《艺苑卮言》、《国雅品》、《四溟诗话》、《归田诗话》、《逸老堂诗话》、《南濠诗话》、《麓堂诗话》《诗镜总论》、《续诗品》、《钝吟杂录》、《答万季埜诗问》、《薑斋诗话》、•《人间词话》、《古画品录》、《文笔要诀》、《窦娥冤》、《牡丹亭》、《琵琶记》、《西厢记》、《汉宫秋》《赵氏孤儿》、《长生殿》、《雷峰塔》 •史部:《二十四史》、《清史稿》、《资治通鉴》、《续资治通鉴》、《唐才子传》、《大唐新语》共二十九种。

中国古代的四部分类法中国古代的四部分类法是指古代中国文献的分类方式,它主要分为经、史、子、集四大部类。

这是中国古代文献分类的基本体系,为后世文献整理和研究提供了重要的参考依据。

一、经部经部是指经典类文献的集合,包括《易经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《诗经》、《春秋》等。

经部的文献大多是古代经典著作,是古代社会政治制度、道德伦理、文化传统的重要组成部分。

二、史部史部是指历史类文献的集合,包括《史记》、《资治通鉴》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》等。

史部的文献主要是记载历史事件、人物事迹、国家兴衰的著作,对于研究历史、了解古代社会起着重要的作用。

三、子部子部是指儒家经典的集合,包括《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》、《诗经》注疏等。

子部的文献主要是儒家思想的经典著作,是古代儒家学派的重要代表,对于研究儒家思想、了解古代哲学有着重要的价值。

四、集部集部是指其他类文献的集合,包括诸如《文选》、《全唐诗》、《全宋词》、《红楼梦》等。

集部的文献主要是收录了古代文人学者的诗文作品、小说、文集等,是古代文学艺术的重要组成部分,对于研究古代文学、了解古代文化具有重要意义。

古代中国的四部分类法在很大程度上影响了后世文献的整理和研究方式。

它体现了古代中国人对于文献的分类思维,不仅凝聚了中国古代文化的精华,也为后人提供了极为宝贵的研究资料。

四部分类法的出现,使得古代文献得到了更加科学的整理和分类,为后世的文献研究和学术交流提供了基础。

同时,这一分类方式也在一定程度上反映了当时社会对于不同文献类别的重视程度和价值评判。

然而,随着时间的推移和社会变迁,四部分类法的局限性也逐渐显现出来。

随着新的文化思潮和学术观念的涌现,一些新的文献类别逐渐兴起,不再完全适用于四部分类法的框架。

因此,后来的文献整理和分类工作也在不断探索和创新,进一步丰富和完善了文献分类体系。

中国古代的四部分类法是中国文献分类的重要里程碑,它为古代文献的整理、研究和传承提供了重要的基础和参考依据。

古籍四部分类法的源流演变对于古籍整理⼯作者来说,为古籍分类是前期⼯作中的⼀项关键环节。

如今的古籍整理⼯作者依然在沿⽤古代的“经史⼦集”四部分类法,那么了解其历史源流则是熟练运⽤分类法的基础。

四部分类法是古代图书分类的集⼤成者,它的形成经历了⼀段很长的历史演变过程,肇始于秦汉,发展于隋唐,⽽完善于明清,最终定型于《四库全书总⽬提要》。

春秋战国之前,世存书籍数量⼗分稀少,尚未形成对⽂献分类的概念。

⽽到春秋战国时期,诸⼦百家争鸣引爆了我国历史上第⼀段⽂化繁荣期,各流派著述纷起,逐渐产⽣出⽂献分类的需求。

孔⼦率先进⾏了⽂献的分类整理,编成《诗》、《书》、《易》、《礼》、《乐》、《春秋》六经,成为古代最早有史可据的⽂献分类。

秦朝因⽂化思想专制⽽进⾏的“焚书”之举,使得当时的图书⽂献遭到毁灭性的打击,⽂献分类的发展⼀度陷于中断。

到了汉代,由于整个社会经济⽂化的⼤繁荣,朝廷⼤⼒“⼴开献书之路”,⼜“置写书之官”,使⽂献典籍⽇益丰富。

于是,对于古代⽂献分类、辑录的要求⼜开始应运⽽⽣。

刘向(图⽚来⾃⽹络)展开剩余85%西汉的刘向、刘歆⽗⼦受命对⽂献典籍进⾏校对整理,刘歆在⽗亲刘向撰著的《别录》基础上撰成《七略》,创建出中国历史上第⼀部正式的图书分类体系。

《七略》原书已佚,但在《汉书·艺⽂志》的辑录中可窥其⼤概体系。

刘⽒⽗⼦将当时的⽂献典籍总分为:六艺、诸⼦、诗赋、兵书、术数、⽅技共六⼤类。

类之下⼜分种,种下有家:六艺略:易、书、诗、礼、乐、春秋、论语、孝经、⼩学诸⼦略:儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横、杂、农、⼩说诗赋略:屈原赋等25家、陆贾赋等21家、孙卿赋等25家、杂赋12家、歌诗28家兵书略:权谋、形势、阴阳、技巧数术略:天⽂、历谱、五⾏、耆龟、杂占、形法⽅技略:医经、经⽅、房中、神仙《七略》的“六分法”已基本形成了古代图书分类的⼤体结构。

三国时期魏国秘书郎郑默据皇室藏书编成《中经簿》,虽因原书散佚⽽⽆法睹其概貌,但它却奠定了晋代“四分法”产⽣的基础。

简述中国文献目录四部分类法的源流摘要古代典籍是中华文化的重要组成部分,是传承中华文明的重要载体,也是人们了解、学习和研究中华文化的宝贵财富。

然而中国古代典籍浩如烟海又无比繁复,要更好的利用和研究古代典籍就要把汗牛充栋的典籍按不同的层次有机的组织起来,对典籍加以整理、编纂和分类,做到纲举目张,执简驭繁。

在中国历史上对文献目录的分类早已有之,历经了准备、创制、发展、兴盛等不同的阶段,出现了许多重要的分类原则与方法,其中最重要的就是西晋时四分法的出现,其后又经过诸多学者的不断调整和改进,最终完成了经、史、子、集四部分类法的定制。

本文拟就对四部分类法的源流作浅要的论述。

关键词文献目录源流四部分类法我国历史悠久,典籍浩繁,早在先秦时期就出现了重要的学科技及学术分类的观念。

这一时期可以视为我国文献目录的准备阶段。

其后,两汉时期是文献目录的创制阶段,刘歆继承其父刘向遗志,利用天禄阁的政府藏书编成了我国第一部综合性的图书分类目录——《七略》。

东汉明帝时期由班固撰《汉书·艺文志》,开创了根据官修目录编制正史艺术志的先例。

自此完成了具体使用的目录体制的创立。

至隋唐为文献目录的兴盛发展阶段,出现了许多重要的分类原则和方法。

其中最重要的就是西晋时四分法的出现,其后又经过诸多学者的不断调整和改进,最终完成了经、史、子、集四部分类法的定制。

一、四部分类法的产生魏氏代汉,采掇遗亡,与秘书中、外三阁藏之。

魏秘书郎邓默,删省旧文,除其浮秽,始制《中经》。

西晋时期,秘书监荀勖重编国家目录,依据魏秘书郎郑默的《中经》更辑新簿而撰《中经新簿》(亦称《中经新簿》或《晋中经簿》)。

《中经新簿》改刘向《七略》的分类法,始为四部,“一曰甲部,记六艺及小学等书;二曰乙部,有古诸子家、近世子家、兵书、兵家、术数;三曰丙部,有史记、旧事、皇览簿、杂事;四曰丁部,有诗赋,图赞、汲冢书。

”①因此,从内容上看,甲、乙、丙、丁四部基本上就是经、子、史、集。

简述中国文献目录四部分类法的源流摘要古代典籍是中华文化的重要组成部分,是传承中华文明的重要载体,也是人们了解、学习和研究中华文化的宝贵财富。

然而中国古代典籍浩如烟海又无比繁复,要更好的利用和研究古代典籍就要把汗牛充栋的典籍按不同的层次有机的组织起来,对典籍加以整理、编纂和分类,做到纲举目张,执简驭繁。

在中国历史上对文献目录的分类早已有之,历经了准备、创制、发展、兴盛等不同的阶段,出现了许多重要的分类原则与方法,其中最重要的就是西晋时四分法的出现,其后又经过诸多学者的不断调整和改进,最终完成了经、史、子、集四部分类法的定制。

本文拟就对四部分类法的源流作浅要的论述。

关键词文献目录源流四部分类法我国历史悠久,典籍浩繁,早在先秦时期就出现了重要的学科技及学术分类的观念。

这一时期可以视为我国文献目录的准备阶段。

其后,两汉时期是文献目录的创制阶段,刘歆继承其父刘向遗志,利用天禄阁的政府藏书编成了我国第一部综合性的图书分类目录——《七略》。

东汉明帝时期由班固撰《汉书·艺文志》,开创了根据官修目录编制正史艺术志的先例。

自此完成了具体使用的目录体制的创立。

至隋唐为文献目录的兴盛发展阶段,出现了许多重要的分类原则和方法。

其中最重要的就是西晋时四分法的出现,其后又经过诸多学者的不断调整和改进,最终完成了经、史、子、集四部分类法的定制。

一、四部分类法的产生魏氏代汉,采掇遗亡,与秘书中、外三阁藏之。

魏秘书郎邓默,删省旧文,除其浮秽,始制《中经》。

西晋时期,秘书监荀勖重编国家目录,依据魏秘书郎郑默的《中经》更辑新簿而撰《中经新簿》(亦称《中经新簿》或《晋中经簿》)。

《中经新簿》改刘向《七略》的分类法,始为四部,“一曰甲部,记六艺及小学等书;二曰乙部,有古诸子家、近世子家、兵书、兵家、术数;三曰丙部,有史记、旧事、皇览簿、杂事;四曰丁部,有诗赋,图赞、汲冢书。

”①因此,从内容上看,甲、乙、丙、丁四部基本上就是经、子、史、集。

四部简介“经史子集”是中国古籍按内容区分的四大部类。

一些大型的古籍丛书往往囊括四部,并用以命名,如《四库全书》、《四部丛刊》、《四部备要》等,可见四部分类对古籍的重要意义。

中华文化源远流长,历代产生的典籍难以数计,据不完全统计,留存至今的尚有8万余种之多。

对古籍的分类整理也很早就开始,第一次大规模的古籍整理,始于公元前26年西汉成帝时,由刘向、刘歆父子先后主持,内容包括搜辑、校勘、分类、编目等,最终编成了中国最早的国家图书馆目录《七略》。

《七略》将当时搜辑整理的典籍分为六艺、诸子、兵书、数术、方技、诗赋六大类,加上概论性质的辑略,总题《七略》。

该书早已亡佚,但它的基本内容都被保存在班固的《汉书·艺文志》中,因此,《汉书·艺文志》成为今存最早的古籍分类目录。

汉代以后,各种官修,私撰的古籍分类目录不断涌现,分类方法也不断有所改进。

西晋荀勖的《晋中经簿》将六略改为四部,即甲部录经书(相当于六艺),乙部录子书(包括诸子、兵书、数术、方技),丙部录史书,丁部为诗赋等,这就奠定了四部分类的基础。

东晋李充所编《晋元帝书目》根据当时古籍的实际情况,将史书改入乙部,子书改入丙部,这样,经、史、子、集四部分类已略具雏形。

四部体制的最终确立,体现在《隋书·经籍志》中,这部实际上由唐初名臣魏征所编的目录,正式标注经、史、子集四部的名称,并进一步细分为40个类目。

从此,四部分类法为大多数史志、书目所沿用。

除了上述四分法、六分法外,历代还有将古籍七分、九分以至十二分的,但都不占主导地位,这说明经过时间的检验,四分法能较好地解决繁复的古籍分类问题,因而得到了普遍的认同。

当然,四部之下的各种类目,历代都有所变动,清代编纂的《四库全书总目》分为四部44类,有较大的权威性。

经、史、子、集四部分类法,是中国传统文化的产物,适用于传统文化典籍。

今天,它仍是我们熟悉古籍、进而了解传统文化的一把钥匙。

五四以来,我国借鉴西方的图书分类法,按现代学科体系进行图书分类。

同等学力研究生《文献学》“名词解释”部分参考资料:(说明:本参考资料所包括的条目不尽全面,解释当也有不尽人意之处,望各位同学以此为大致线索,进一步全面准确把握教材内容,为国考“文献学”部分做好充分准备。

顺祝考试顺利!)第一部分:《文选》五臣注:唐代开元时五位朝臣吕延济、刘良、张铣、吕向、李周翰对《文选》进行合注,进献朝廷后流行,世称“五臣注”。

自南宋以来,《文选》五臣注与李善注多合刊,称为《六臣注文选》。

六经皆史:中国古代的一些学者认为,六经中《春秋》与《尚书》是史书,而《诗》、《礼》、《易》、《乐》也源自史官,具有记录历史的性质,因此也都算史书。

“六经皆史”说的集大成者是清代章学诚,这一提法提升了史学的研究价值,拓宽了史学的研究对象。

疏不破注:疏不破注是训诂学的基本术语之一,指作疏者尽量依照注文的意思进行诠释,不试图去改变旧注的任何观点,这在唐代成为注释家的基本准则。

疏即正义,是对“注”解释,疏解时一般不突破原注,不另作主张。

“经今、古文”:所谓的“文”,是指记载经典所使用的文字。

今文指的是汉代通行的隶书,古文则指秦始皇统一中国以前的古文字(“蝌蚪文”),即大篆或籀书。

在汉代,奉行今文经学和古文经学的学者形成不同的教学体系、思想认识和政治立场,从而形成“今古文之争”,对中国古代学术产生了深刻影响。

纬书:汉代的方士和儒生依托今文经义宣扬符箓、瑞应、占验之书,有的与经义在离合之间,有的则全无关系。

因相对于“经书”,故称为“纬书”。

谶纬西汉末及已经流行,王莽曾召集文士对谶纬之书进行一次大的结集。

汉光武帝刘秀就是靠图谶兴起,纬书及其代表的文化在东汉形成极盛的局面。

以训诂代本字:在引用古代文献资料时,常常对古奥艰涩的字句今行译释,为古文的解释、翻译提供了可贵的经验:有的是对译,有的是意译,有的是增文译释。

“四部分类法”:大部分中国典籍所采用的主流分类方式,即按照经、史、子、集四部进行分类的方法。

四部分类法在《隋书经籍志》中正式确立,而《四库全书总目提要》集其大成。

国学典籍四部分类法1.引言1.1 概述概述部分是文章引言的一部分,目的是对国学典籍四部分类法进行简要介绍和概述。

国学典籍四部分类法是针对中国传统文化中的典籍进行分类整理的一种方法。

通过这种分类法,我们可以更好地理解和研究中国传统文化,丰富我们的学术知识和思想。

在概述部分,我们可以先介绍国学典籍四部分类法的起源和发展。

这一分类法最早可以追溯到明代,当时的学者们开始对中国古代文献进行整理和分类,并形成了“四部”之说。

随着时间的推移,分类法逐渐完善和发展,至今已经成为中国传统文化研究的基本分类方法之一。

接下来,我们可以简要介绍一下国学典籍四部分类法的内容和特点。

根据这一分类法,传统的典籍可分为经、史、子、集四个部分。

其中,“经”是指经典,如《周易》、《论语》等;“史”是指历史文献,如《史记》、《资治通鉴》等;“子”是指儒家的子部典籍,如《孟子》、《论衡》等;“集”是指杂家的集部典籍,如《韩非子》、《庄子》等。

四部分类法的特点在于其系统性和全面性。

通过这一分类法,我们可以将中国经典著作进行有序的归类,使得我们能够通过分类的方式更好地理解和研究这些文献。

同时,这种分类法将中国传统文化中的各种学科领域进行了全面的涵盖,使我们能够全面了解中国古代文化的方方面面。

综上所述,国学典籍四部分类法起源于明代,经过演变和发展成为中国研究传统文化的重要方法之一。

这种分类法的内容包括经、史、子、集四个部分,具有系统性和全面性的特点。

通过这一分类法,我们能够更好地了解和研究中国传统文化,丰富我们的学术知识和思想。

1.2 文章结构文章结构是一篇长文的骨架,它有助于读者更好地理解文章的主要内容和组织方式。

本文的结构按照以下方式组织:1. 引言:首先,对国学典籍四部分类法进行引言,引起读者的兴趣。

在这一部分,我们将对这个主题进行一个简要的概述,介绍四部分类法的起源和发展,以及本文的目的。

2. 正文:在正文部分,我们将详细探讨四部分类法的起源和发展,以及其内容和特点。

我国古代的图书分类法,简称四分法,其四大基本部类为“经、史、子、集”。

四分法发端于魏晋时期,至唐人编撰《隋书·经籍志》才正式确定“经、史、子、集”的名称和顺序。

经部收录

集部收录汇集几个作者或一个作者的诗文集,如《唐五十家诗集》等,以及文学评论、戏曲方面的著作。

四部简介

经、史、子、集是我国图书分类的名称,统称“四部”,又可分为甲部、乙部、丙部、丁部。

“经部”指儒家的经典。

经部之下又有小类。

清代的《四库全书》经部之下又分易、书、诗、礼、春秋、孝经、五经总义、四书、乐、小学十类。

“史部”即历史,包括各种体裁的历史著作。

《四库全书》史部之下又分正史、编年、纪事本末、别史、杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、时令、地理、官职、政书、目录、史评等十五类。

“子部”包括政治、哲学、科技和艺术等类的书。

《四库全书》分为儒家、兵家、法家、农家、医家、天文算法、术数、艺术、谱录、杂家、类书、小说家、释家、道家,共十四类。

“集部”收历代作家的散文、骈文、诗、词、散曲集子和文学评论、戏曲著作等。

《四库全书》分为楚辞、别集、总集、诗文评、词曲等五类。

这种四部分类法自唐代至今已有一千三百多年了,作为一种传统分法,它在类分我国浩如烟海的古籍中起了相当大的作用。