学前儿童发展心理发展的基本规律 第二章

- 格式:ppt

- 大小:3.92 MB

- 文档页数:57

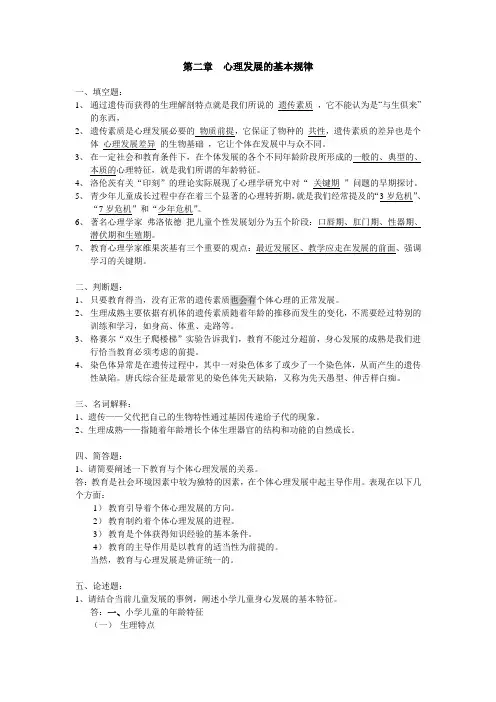

第二章心理发展的基本规律一、填空题:1、通过遗传而获得的生理解剖特点就是我们所说的遗传素质,它不能认为是“与生俱来”的东西,2、遗传素质是心理发展必要的物质前提,它保证了物种的共性,遗传素质的差异也是个体心理发展差异的生物基础,它让个体在发展中与众不同。

3、在一定社会和教育条件下,在个体发展的各个不同年龄阶段所形成的一般的、典型的、本质的心理特征,就是我们所谓的年龄特征。

4、洛伦茨有关“印刻”的理论实际展现了心理学研究中对“关键期”问题的早期探讨。

5、青少年儿童成长过程中存在着三个显著的心理转折期,就是我们经常提及的“3岁危机”、“7岁危机”和“少年危机”。

6、著名心理学家弗洛依德把儿童个性发展划分为五个阶段:口唇期、肛门期、性器期、潜伏期和生殖期。

7、教育心理学家维果茨基有三个重要的观点:最近发展区、教学应走在发展的前面、强调学习的关键期。

二、判断题:1、只要教育得当,没有正常的遗传素质也会有个体心理的正常发展。

2、生理成熟主要依据有机体的遗传素质随着年龄的推移而发生的变化,不需要经过特别的训练和学习,如身高、体重、走路等。

3、格赛尔“双生子爬楼梯”实验告诉我们,教育不能过分超前,身心发展的成熟是我们进行恰当教育必须考虑的前提。

4、染色体异常是在遗传过程中,其中一对染色体多了或少了一个染色体,从而产生的遗传性缺陷。

唐氏综合征是最常见的染色体先天缺陷,又称为先天愚型、伸舌样白痴。

三、名词解释:1、遗传——父代把自己的生物特性通过基因传递给子代的现象。

2、生理成熟——指随着年龄增长个体生理器官的结构和功能的自然成长。

四、简答题:1、请简要阐述一下教育与个体心理发展的关系。

答:教育是社会环境因素中较为独特的因素,在个体心理发展中起主导作用。

表现在以下几个方面:1)教育引导着个体心理发展的方向。

2)教育制约着个体心理发展的进程。

3)教育是个体获得知识经验的基本条件。

4)教育的主导作用是以教育的适当性为前提的。

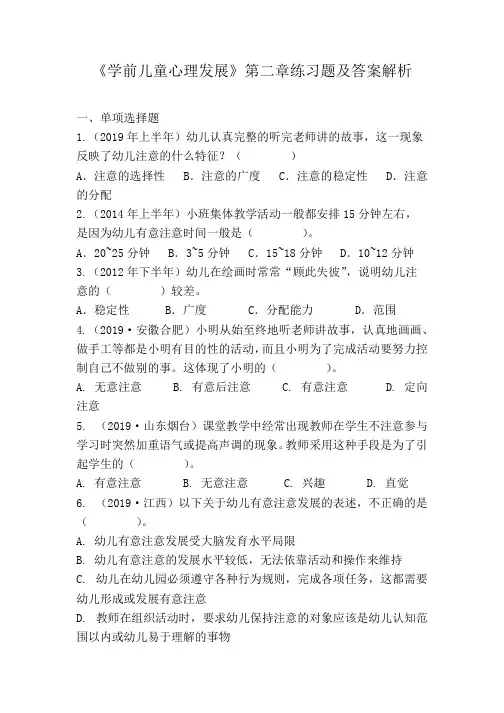

《学前儿童心理发展》第二章练习题及答案解析一、单项选择题1.(2019年上半年)幼儿认真完整的听完老师讲的故事,这一现象反映了幼儿注意的什么特征?()A.注意的选择性 B.注意的广度 C.注意的稳定性 D.注意的分配2.(2014年上半年)小班集体教学活动一般都安排15分钟左右,是因为幼儿有意注意时间一般是()。

A.20~25分钟 B.3~5分钟 C.15~18分钟 D.10~12分钟3.(2012年下半年)幼儿在绘画时常常“顾此失彼”,说明幼儿注意的()较差。

A.稳定性 B.广度 C.分配能力 D.范围4.(2019·安徽合肥)小明从始至终地听老师讲故事,认真地画画、做手工等都是小明有目的性的活动,而且小明为了完成活动要努力控制自己不做别的事。

这体现了小明的()。

A. 无意注意B. 有意后注意C. 有意注意D. 定向注意5. (2019·山东烟台)课堂教学中经常出现教师在学生不注意参与学习时突然加重语气或提高声调的现象。

教师采用这种手段是为了引起学生的()。

A. 有意注意B. 无意注意C. 兴趣D. 直觉6. (2019·江西)以下关于幼儿有意注意发展的表述,不正确的是()。

A. 幼儿有意注意发展受大脑发育水平局限B. 幼儿有意注意的发展水平较低,无法依靠活动和操作来维持C. 幼儿在幼儿园必须遵守各种行为规则,完成各项任务,这都需要幼儿形成或发展有意注意D. 教师在组织活动时,要求幼儿保持注意的对象应该是幼儿认知范围以内或幼儿易于理解的事物7.(2018·山东临沂)幼儿注意保持的时间与其年龄密切相关。

在良好的教育环境下,3岁幼儿的注意能保持(),4岁幼儿的注意能保持()左右,5~6岁幼儿的注意能保持()左右。

A. 3分钟 5分钟 10分钟B. 3~5分钟 10分钟 15分钟C. 3~5分钟 6~8分钟 10~12分钟D. 3分钟 6~8分钟15分钟8. “一目十行”指的是注意的()特征。

第二章学前儿童心理发展的基本理论学前儿童心理发展的基本理论是研究学龄前儿童在心理发展方面的基本规律和特点,并探索对其心理发展有促进作用的理论体系。

儿童心理发展的基本理论主要包括以下几个方面:感知理论、认知理论、情感理论、语言理论和社会认知理论。

感知理论是指学前儿童对外界信息的感知和认知过程。

根据感知理论,学前儿童通过感觉器官来捕捉世界上的信息,包括视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉等。

在这个阶段,儿童开始感知周围环境,并通过感觉轨迹在大脑中形成感知的信息。

感知理论认为,感觉影响认知和情感的形成。

认知理论是指学前儿童对外界信息的理解和思考过程。

根据认知理论,学前儿童通过感知获取信息,并在大脑中对信息进行处理和组织,形成对世界的认知结构和认知能力。

认知理论认为,认知的发展是一个连续的过程,包括感知、注意、记忆、思维和解决问题等方面。

情感理论是指学前儿童在情感表达、情感体验和情感发展方面的基本规律。

根据情感理论,学前儿童具有丰富的情感体验和表达方式,包括喜怒哀乐、爱恨情感等。

情感理论认为,情感的发展是与环境和社会交往密切相关的,在家庭、学校和社会等不同环境中,学前儿童的情感得到塑造。

语言理论是指学前儿童在语言习得和语言运用方面的基本规律。

根据语言理论,学前儿童具有特定的语言习得能力,并通过语言来表达自己的想法和感受。

语言理论认为,语言的习得是通过模仿、语言输入和与他人的互动等途径实现的,同时,语言的习得过程与认知和情感的发展密切相关。

社会认知理论是指学前儿童在社会认知和社会交往方面的基本规律。

根据社会认知理论,学前儿童具有与他人沟通和合作的能力,并通过社会互动来认识世界和自己。

社会认知理论认为,学前儿童的社会认知和社会交往能力的发展与语言、认知和情感的发展密切相关,同时,家庭和学校等社会环境对社会认知和社会交往的发展起着重要的作用。

在学龄前期,儿童的心理发展是一个动态的过程,不同领域的发展相互影响和相互促进。

(完整版)第⼆章学前⼉童⼼理学基本理论第⼆章学前⼉童发展⼼理学基本理论1.知道学前⼉童⼼理发展的⼀般规律。

2.懂得学前⼉童⼼理发展的年龄特征。

3.掌握制约学前⼉童⼼理发展的因素。

4.了解学前⼉童发展⼼理研究主要学派的理论观点。

轩轩出⽣在⼀个知识分⼦家庭,爸爸是⼤学⾳乐教师,妈妈是某⾼级中学的舞蹈教师。

由于从⼩受到较好的薰陶,很⼩的时候就会弹琴、跳舞、画画、下棋,尤其是还能说⼀⼝流利的英语。

两岁的她就能背唐诗、数数。

上幼⼉园期间,她积极参加各种竞赛活动,并且不断拿奖。

⼩⼩年纪的她是爸爸妈妈的骄傲,⼤家都认为她是名副其实的“⼩神童”,长⼤以后⼀定会很有出息的。

然⽽,事情并不是⼤家所想的那样。

轩轩上⼤班时,情况开始发⽣了变化。

轩轩不再像⼩时候那么活泼了,她开始变得不喜欢表现⾃⼰,也不怎么听话了,说话、做事开始趋于我⾏我素。

更可怕的是,突然有⼀天,“⼩神童”看着妈妈⾯⽆表情地说了句:“活着真没有意思!”当时,妈妈吓坏了,年纪这么⼩的⼈⼉怎么会有这么种念头!曾经⼀度把孩⼦视为“天才”的妈妈⼀时难以接受:我的孩⼦怎么会变成这个样⼦?越来越退步的她就要升⼩学了,该怎么办呢?⾯对现在的轩轩,妈妈没了辙。

事后,幼⼉园⽼师了解到,轩轩原本出⽣在⼀个幸福美满的家庭⾥,可就在轩轩4岁时,轩爸轩妈的感情开始出现裂缝,夫妻俩动不动就把家⾥弄得⼈仰马翻。

这让夹在中间的轩轩既悲伤⼜⽆助。

后来,轩轩⼀直跟着妈妈⽣活。

由于妈妈⼯作忙,没有太多的时间和精⼒去管教他,原本活泼好学的轩轩开始沉溺于⽹络游戏,对弹琴、跳舞、画画等爱好失去了兴趣,并且越来越不爱与⼈说话了,这与四岁前的她,判若两⼈。

轩轩的出⽣为她造就了⼀个良好的家庭背景,按常理,她应该会得到很好的发展,可是结果为什么会让⼈感到如此⼼寒呢?上述案例涉及到的是学前⼉童⼼理发展的相关基本理论问题。

那么,学前⼉童⼼理发展的⼀般规律是什么?制约学前⼉童⼼理发展的因素有哪些?国内外最具影响⼒的学前⼉童⼼理发展的主要理论有哪些?本章的学习将带我们⼀同进⼊并探索这其中的奥秘。

第二章幼儿心理发展的年龄特征一、选择题1.儿童最初的动作是全身性的,以后动作逐渐分化,这种儿童动作发展的规律称为( )。

[浙江省2009年10月真题]A.从笼统到专门的规律B.大小规律C.粗细规律D.从整体到局部的规律2.人生头2~3年心理发展成就的集中表现是( )。

[浙江省2008年10月真题]A.手眼协调动作B.独立性的出现C.坚持性的出现D.分离焦虑的出现3.儿童心理发展最为迅速和心理特征变化最大的阶段是在( )。

[浙江省2008年4月真题]A.0~1岁B.1~3岁C.4~5岁D.3~6岁4.儿童心理发展潜能的主要标志是( )。

[浙江省2008年4月真题]A.最近发展区的大小B.潜伏期的长短C.最佳期的性质D.敏感期的特点5.儿童动作的发展先从头部和躯干的动作开始,然后发展双臂和腿部的动作,再后是手的精细动作。

这是动作发展的( )。

[浙江省2007年10月真题]A.无有规律B.近远规律C.大小规律D.首尾规律6.儿童开始认生的年龄是( )。

[湖北省2008年下半年真题]A.1~3个月B.5~6个月C.1岁左右D.3岁以上7.儿童心理发展的速度是( )。

[湖北省2008年下半年真题]A.匀速均衡发展B.高速不均衡发展C.年龄越小发展越慢D.年龄越小发展越快8.在下列描述中,对儿童心理发展年龄特征描述正确的是( )。

[湖北省2008年下半年真题]A.年龄特征是绝对稳定的B.年龄特征可以随意改变C.稳定性和可变性是辩证统一的D.年龄特征可跳跃发展9.学前期或幼儿期儿童的年龄阶段是( )。

[湖北省2008年上半年真题]A.0~1岁B.1~3岁C.3~6岁D.6~12岁10.抽象能力明显萌发的年龄段是( )。

[湖北省2008年上半年真题]A.3岁前儿童B.小班幼儿C.中班幼儿D.大班幼儿11.同伴关系的交往,最早可以在( )儿童身上看到。

[浙江省2010年10月真题]A.6个月B.8个月C.12个月D.15个月12.先学前期是指( )。