生活中的辐射电子教案

- 格式:ppt

- 大小:917.50 KB

- 文档页数:8

幼儿园大班的电磁辐射教案一、教学内容本教案依据幼儿园大班教材《探索与发现》的第八单元“生活中的科学”中的第三节“神秘的电磁波”进行设计。

详细内容包括:电磁辐射的基本概念、电磁波在日常生活中的应用、如何安全使用电磁产品以及简单了解电磁波的传播原理。

二、教学目标1. 知识目标:让幼儿了解电磁辐射的基本知识,认识到电磁波在生活中的作用,并学会简单辨别常见电磁设备。

2. 技能目标:培养幼儿安全使用电磁产品的意识,提高幼儿的观察、思考与动手操作能力。

3. 情感目标:激发幼儿对科学探索的兴趣,培养幼儿关爱环境、关爱健康的情感。

三、教学难点与重点教学难点:电磁波的传播原理及安全使用电磁产品。

教学重点:电磁辐射的基本概念,电磁波在日常生活中的应用。

四、教具与学具准备1. 教具:电磁辐射演示仪、手机、电视、微波炉等常见电磁产品。

2. 学具:画纸、彩笔、剪刀、胶水等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)教师展示电磁辐射演示仪,让幼儿观察现象,引导幼儿思考生活中哪些物品会产生电磁波。

2. 知识讲解(10分钟)结合教材内容,讲解电磁辐射的基本概念、电磁波在日常生活中的应用以及安全使用电磁产品的重要性。

3. 例题讲解(10分钟)通过展示手机、电视等电磁产品,让幼儿辨别哪些是安全的,哪些是有害的。

4. 随堂练习(10分钟)分组进行实践操作,让幼儿用画纸、彩笔等学具制作安全使用电磁产品宣传画。

6. 互动环节(5分钟)组织幼儿进行“我是小侦探”游戏,让幼儿在教室内寻找哪些物品会产生电磁波。

六、板书设计1. 主题:神秘的电磁波2. 内容:电磁辐射基本概念电磁波在生活中的应用安全使用电磁产品七、作业设计1. 作业题目:设计一份家庭电磁辐射调查表,记录家中电磁产品的使用情况。

2. 答案:略。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:观察幼儿在课堂上的表现,了解他们对电磁辐射知识的掌握程度,针对不足之处进行教学调整。

2. 拓展延伸:组织亲子活动,让家长参与幼儿的电磁辐射调查,共同学习如何安全使用电磁产品。

小学科学7热辐射(教案)一、教学目标:1. 知道热辐射是一种能量传播方式。

2. 了解热辐射在日常生活中的应用。

3. 能够通过实验观察和分析热辐射现象。

二、教学准备:1. 实验材料:铁棒、木棒、塑料棒、纸张、手电筒等。

2. 实验器材:温度计、黑色纸和白色纸。

三、教学过程:1. 导入(5分钟):引入热辐射的概念,通过提问的方式鼓励学生思考:你们有没有听说过热辐射呢?它在我们的日常生活中有什么应用呢?2. 实验观察(15分钟):将铁棒、木棒、塑料棒和纸张放置在太阳光下,观察它们的变化情况。

请学生描述所观察到的现象,并思考造成这些现象的原因。

3. 实验验证(20分钟):给学生分发黑色纸和白色纸。

先用温度计测量室内环境的温度,然后将黑色纸和白色纸分别放在同样的位置,暴露于太阳光下。

等待一段时间后,观察纸张的温度变化。

请学生记录并比较温度的变化情况。

4. 理论解释(15分钟):根据实验的结果,引导学生思考:为什么黑色纸会比白色纸更热?黑色纸吸收更多的太阳光,而白色纸则反射更多的太阳光。

这表明物体的颜色对于接受或反射热辐射起着重要的作用。

5. 拓展知识(10分钟):介绍一些与热辐射相关的实际应用,例如使用太阳能板加热水、利用热辐射进行草坪斑点检测等。

引导学生思考:你们还能想到其他利用热辐射的例子吗?6. 总结归纳(10分钟):带领学生总结本节课的重点内容,回答热辐射的定义、热辐射在日常生活中的应用,并提供一些实例。

四、课堂小结:通过本节课的学习,学生对热辐射有了初步的认识。

他们了解热辐射是一种能量传播方式,掌握了不同颜色物体吸收和反射热辐射的特点。

在实验观察和分析的过程中,学生培养了观察力和问题解决能力。

五、课后作业:设计一个实验,验证黑色纸和白色纸的吸热性和反射性的不同。

写一篇总结性的文章,讨论你的实验结果,并说明实验的步骤和原理。

一、教案名称:热对流和热辐射的基本概念教学目标:1. 让学生了解热对流和热辐射的定义及特点。

2. 让学生掌握热对流和热辐射的产生原理。

3. 让学生能够区分热对流和热辐射在实际生活中的应用。

教学重点:1. 热对流和热辐射的定义及特点。

2. 热对流和热辐射的产生原理。

教学难点:1. 热对流和热辐射的产生原理。

教学准备:1. 课件。

2. 教学视频或图片。

教学过程:Step 1:导入利用日常生活中的实例,如烧水时水温的变化、太阳辐射等,引导学生思考热对流和热辐射的概念。

Step 2:新课讲解1. 热对流:(1)定义:热对流是流体中温度不同的各部分之间通过流体的流动实现热量交换的过程。

(2)特点:热量通过流体的流动进行传递,速度快,效率高。

(3)产生原理:由于流体密度差异,产生流动,从而实现热量传递。

2. 热辐射:(1)定义:热辐射是物体由于温度差异而发出的一种电磁波。

(2)特点:热量传递无需介质,速度快,可跨越真空。

(3)产生原理:物体内部电子的运动产生电磁波,从而实现热量传递。

Step 3:案例分析分析实际生活中的案例,如暖气片对流散热、太阳辐射加热地球等,让学生更好地理解热对流和热辐射的应用。

Step 4:课堂练习布置一些有关热对流和热辐射的练习题,让学生巩固所学知识。

Step 5:总结与反思让学生总结本节课所学的热对流和热辐射的基本概念、特点及应用,并反思自己在学习过程中的收获和不足。

二、教案名称:热对流和热辐射的计算方法教学目标:1. 让学生掌握热对流和热辐射的计算方法。

2. 让学生能够运用计算方法解决实际问题。

教学重点:1. 热对流和热辐射的计算方法。

教学难点:1. 热对流和热辐射计算公式的运用。

教学准备:2. 计算实例。

教学过程:Step 1:导入通过上一节课的学习,引导学生复习热对流和热辐射的基本概念,为新课的学习做好铺垫。

Step 2:新课讲解1. 热对流的计算方法:(1)努塞尔特数(Nu)计算公式:Nu = α·GDP/K。

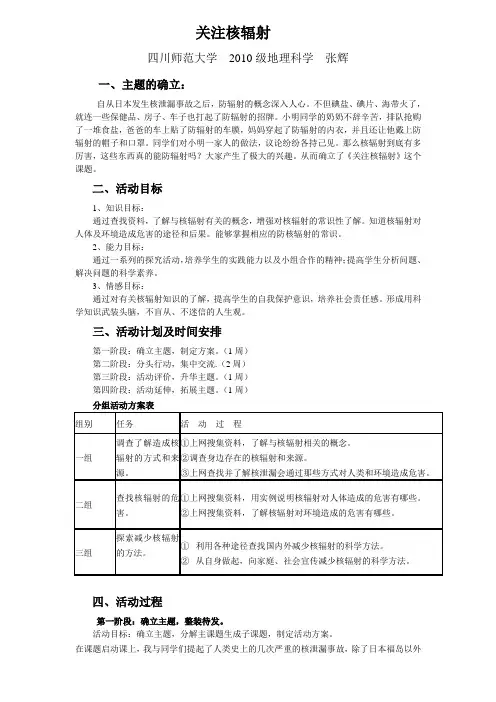

关注核辐射四川师范大学2010级地理科学张辉一、主题的确立:自从日本发生核泄漏事故之后,防辐射的概念深入人心。

不但碘盐、碘片、海带火了,就连一些保健品、房子、车子也打起了防辐射的招牌。

小明同学的奶奶不辞辛苦,排队抢购了一堆食盐,爸爸的车上贴了防辐射的车膜,妈妈穿起了防辐射的内衣,并且还让他戴上防辐射的帽子和口罩。

同学们对小明一家人的做法,议论纷纷各持己见。

那么核辐射到底有多厉害,这些东西真的能防辐射吗?大家产生了极大的兴趣。

从而确立了《关注核辐射》这个课题。

二、活动目标1、知识目标:通过查找资料,了解与核辐射有关的概念,增强对核辐射的常识性了解。

知道核辐射对人体及环境造成危害的途径和后果。

能够掌握相应的防核辐射的常识。

2、能力目标:通过一系列的探究活动,培养学生的实践能力以及小组合作的精神;提高学生分析问题、解决问题的科学素养。

3、情感目标:通过对有关核辐射知识的了解,提高学生的自我保护意识,培养社会责任感。

形成用科学知识武装头脑,不盲从、不迷信的人生观。

三、活动计划及时间安排第一阶段:确立主题,制定方案。

(1周)第二阶段:分头行动,集中交流.(2周)第三阶段:活动评价,升华主题。

(1周)第四阶段:活动延伸,拓展主题。

(1周)四、活动过程第一阶段:确立主题,整装待发。

活动目标:确立主题,分解主课题生成子课题,制定活动方案。

在课题启动课上,我与同学们提起了人类史上的几次严重的核泄漏事故,除了日本福岛以外只有寥寥几个同学听说过1986年前苏联发生的切尔诺贝利核泄漏事故,其它几次更是闻所未闻,当我告诉同学们切尔诺贝利事故导致9.3万人死亡,27万人致癌时同学们惊奇不已,急于知道很多问题:什么是核辐射?核辐射的危害有多大?学生们充分讨论后,归纳出三个子课题:1调查了解造成核辐射的来源和途径。

2、查找核辐射的危害。

第一小组:看透核辐射的真面目活动目标:认识核辐射,了解核辐射的种类及其特点活动方式:调查问卷、上网查询。

在如今的物质丰富的社会中,我们与电磁辐射的接触越来越频繁。

电视、电脑、手机等电子产品已经成为我们日常生活中必不可少的物品。

而幼儿园大班儿童刚刚步入这个世界,他们对于这些电子产品的理解和掌握可能还不够。

为了保护幼儿园大班儿童健康成长,需要对他们进行电磁辐射教育,从而使他们科学地防护电磁辐射。

一、教学目标1、了解电磁辐射的基本知识。

2、了解电磁辐射对人类的危害。

3、掌握防护电磁辐射的方法。

二、教学方法1、多图示、模拟演示、板书。

2、实验教学。

3、学生自学、小组讨论。

三、教学内容1、电磁辐射的基本知识电磁辐射是指电的变化所产生的电磁波传播到空间中所产生的辐射。

电磁辐射是自然界和人工活动中广泛存在的物理现象,可以分为低频电磁辐射和高频电磁辐射两种类型。

低频电磁辐射主要来自于电器和输电线路,高频电磁辐射主要来自于无线电通信、无线电电视、雷达等。

2、电磁辐射对人类的危害电磁辐射对人类有一定的危害,主要表现在电磁波进入人体后会对人体的细胞产生影响,引发身体的不适和疾病。

长时间处于电磁辐射的环境中,会影响人类的神经系统、免疫系统等,使人体抵抗力下降。

3、防护电磁辐射的方法(1)减少电器使用时间,尽可能减少电器的使用,在睡前尽可能关闭所有电器。

(2)使用电器时要注意身体与电器之间的距离,最好离电器一定距离。

(3)尽可能多地运动,增强体质,增强免疫力,减少电磁辐射带来的伤害。

(4)购买具有防辐射功能的产品,如电磁波防护眼镜、电磁波防护材料等。

四、教学过程1、教师通过图表对电磁辐射的基本知识进行简单的讲解。

2、由学生自我安排小组,小组讨论并整理出电磁辐射给人类带来的危害。

3、教师通过实验的方法,演示电磁辐射对细胞的影响。

4、教师让学生观察一个正常的细胞和一个受到电磁辐射影响的细胞的颜色有何不同,并由学生自主发表意见。

5、教师给学生推荐目前市场上的防辐射产品,并讲解这些产品的作用。

五、教学评价在教学过程中,教师可以采用现场观察、讨论等方式对学生进行教学评价。

幼儿园大班的减少电磁辐射教案

目的要求:

1、了解日常生活中常见的一些电磁危害

2、熟悉和掌握减少电磁危害的有效方法,

3、提高自我保护识,减少和规避电磁辐射对我们造成的危害。

教学重点:

日常生活中电磁辐射的防护方法

学习难点:

手机对人体的电磁辐射与预防

教学手段:

无识别结果讲义与幻灯片相结合的方法

教学保障:

战术教研室,多媒体

教学内容与教学时间安排:

1、课题引入(约5分钟)

2、正题内容的讲述(约15分钟)

3、授课总结(约2分钟)

教学内容:

1、什么是电磁污染

2、手机、电脑的电磁辐射危害

3、减少过量电磁危害的有效方法

教学实施:课程引入(约5分钟)

记得刚刚进入专业学习,参观学校的装备时,我们最为关心的也就是两个方面,一是,哪辆装备车最拉风,二是咱们的装备车辐射大不大?操作久了对我们会造成怎样的不利影响?这些问题也都反映出了我们对于电磁辐射问题的关注,其实我们现在就生活在一个电波的时代,随着生活中电子产品的大范围使用,人类所受到的电磁辐射也越来越多,我们生活环境中就充斥着各种各样的电磁波,由其构成的电磁环境也越趋复杂。

我们不仅要在工作中注意电磁的防护更要在日常生活中注意有效防止过量电磁辐射,日常生活中能够产生辐射的物体大到电脑电视电吹风,小到mp3手机遥控器。

几乎所有的用电设备都能或多或少的产生电磁辐射。

幼儿园大班的电磁辐射教案一、教学内容本节课选自幼儿园大班教材《身边的科学》第四章《神奇的自然现象》第三节《电磁辐射》。

内容主要包括:电磁辐射的定义、来源、危害及防护措施。

二、教学目标1. 了解电磁辐射的概念,知道电磁辐射的来源和危害。

2. 学会简单的电磁辐射防护措施,增强自我保护意识。

3. 培养幼儿对科学现象的观察、思考和探索能力。

三、教学难点与重点重点:电磁辐射的概念、来源和危害。

难点:如何让幼儿理解并掌握电磁辐射的防护措施。

四、教具与学具准备教具:电磁辐射检测仪、手机、电视、电脑、吹风机、电磁炉等。

学具:画纸、彩笔、剪刀、胶水。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用电磁辐射检测仪,现场检测教室内的电磁辐射情况,引导幼儿关注身边的电磁辐射现象。

2. 例题讲解(10分钟)(1)讲解电磁辐射的概念,让幼儿知道电磁辐射是一种看不见、摸不着的自然现象。

(2)介绍电磁辐射的来源,如手机、电视、电脑等。

(3)讲解电磁辐射的危害,如影响身体健康、诱发疾病等。

3. 随堂练习(10分钟)(1)请幼儿列举生活中的电磁辐射源。

(2)讨论如何减少电磁辐射对身体的危害。

4. 互动环节(10分钟)(1)组织幼儿讨论如何正确使用电器,减少电磁辐射。

(2)引导幼儿动手制作电磁辐射防护手册,加深对电磁辐射防护的认识。

六、板书设计1. 板书电磁辐射2. 内容:(1)电磁辐射的定义(2)电磁辐射的来源(3)电磁辐射的危害(4)电磁辐射的防护措施七、作业设计1. 作业题目:(1)请列举出你身边的电磁辐射源。

(2)简述如何正确使用电器,减少电磁辐射。

2. 答案:(1)电磁辐射源:手机、电视、电脑、吹风机、电磁炉等。

(2)正确使用电器,减少电磁辐射的方法:保持安全距离、合理使用、避免长时间接触等。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实践情景引入、例题讲解、互动环节等方式,让幼儿了解电磁辐射的概念、来源、危害及防护措施。

导入无处不在的电磁波-鲁科版选修3-4教案课时安排课时内容第一课时激光笔实验第二课时磁场实验第三课时电磁波实验第四课时电磁波辐射实验第一课时:激光笔实验实验目的通过激光笔实验,让学生了解光的特性和光的传播方式。

实验材料•激光笔•墙壁实验步骤1.把激光笔对着墙壁,按下按钮。

2.观察光线的传播方向和光的特性。

实验结果学生能够观察到激光光束是直线、不弥散、有聚焦点等特性。

第二课时:磁场实验实验目的通过磁场实验,让学生了解磁场的存在和影响。

实验材料•磁铁实验步骤1.把磁铁靠近铁屑。

2.观察铁屑的运动。

实验结果学生能够观察到磁铁能够影响铁屑的运动。

第三课时:电磁波实验实验目的通过电磁波实验,让学生了解电磁波的概念和传播方式。

实验材料•电磁波发生器•手机实验步骤1.打开电磁波发生器,调整到适当的频率。

2.把手机放在电磁波发生器附近,听取手机的声音变化。

实验结果学生能够观察到手机声音的变化与电磁波频率有关。

第四课时:电磁波辐射实验实验目的通过电磁波辐射实验,让学生了解电磁波对人体的影响。

实验材料•电磁波辐射仪器实验步骤1.打开电磁波辐射仪器,调整到适当的测量范围。

2.把手机放在电磁波辐射仪器附近,测量手机电磁波辐射强度。

实验结果学生能够了解电磁波辐射对人体的影响,并知道如何减少电磁波辐射对人体的危害。

总结通过以上实验,学生能够了解电磁波的概念、传播方式和对人体的影响,培养学生的科学素养,提高学生的实验操作能力。

小学科学11《热辐射》教案热辐射教案一、教学目标1.了解热辐射的基本概念和特点。

2.了解热辐射的应用和意义。

3.能够辨认和区分热辐射和其他形式的热传递。

4.能够利用所学知识解释日常生活中的现象和应用。

二、教学重点1.热辐射的概念和特点。

2.热辐射与其他形式的热传递的区别和联系。

3.热辐射的应用和意义。

三、教学难点1.热辐射的概念和特点的理解。

2.热辐射与其他形式的热传递的区别和联系的理解。

3.日常生活中热辐射现象和应用的解释。

四、教学准备1.教学PPT。

2.实验装置和材料。

3.相关教学视频或图片。

五、教学过程Step 1 引入1.教师引导学生回顾上节课所学习的热传递的内容,特别是热传导和热对流。

2.提问:除了热传导和热对流,还有哪种方式能够传递热量呢?Step 2 导入1.教师通过展示图片或视频的方式向学生引入热辐射的概念。

2.教师解释热辐射的定义:物体在温度不一样时,会自发地发射热能的现象。

例如太阳照射在地球上,炉子上的火焰等。

3.教师引导学生思考:为什么太阳能够发光和发热呢?Step 3 知识讲解1.教师通过教学PPT向学生介绍热辐射的特点和规律。

2.教师解释热辐射的特点:不需要介质传递,可以在真空中传播;辐射能量与物体的温度有关;辐射能量与物体的性质有关。

3.教师指导学生理解热辐射的三种特性,并通过实际例子进行说明。

a.不需要介质传递:太阳的热辐射不需要空气或其他介质来传递。

b.可以在真空中传播:宇航员在太空中可以感受到太阳的热辐射。

c.辐射能量与物体的温度有关:高温物体辐射的能量比低温物体多。

4.教师展示实验装置和材料,进行相关实验,让学生亲自感受热辐射的特点。

Step 4 热辐射与其他热传递方式的比较1.教师通过教学PPT向学生展示热辐射与热传导、热对流的比较。

2.教师解释热辐射与其他热传递方式的关系和区别:a.热辐射是通过电磁波传递热能,不需要介质;b.热传导是通过物质内部的传递,需要介质;c.热对流是通过流体的传递,需要介质。

初中科学辐射问题教案教学目标:1. 了解辐射的定义和分类;2. 掌握辐射的传播方式和特点;3. 了解辐射在生活和科技中的应用和危害;4. 学会防护辐射的方法。

教学重点:1. 辐射的定义和分类;2. 辐射的传播方式和特点;3. 辐射的应用和危害;4. 防护辐射的方法。

教学难点:1. 辐射的分类和特点;2. 辐射的应用和危害;3. 防护辐射的方法。

教学准备:1. PPT课件;2. 相关图片和视频;3. 防护辐射的实物展示。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用PPT展示一些与辐射相关的图片,如核电站、X光片等,引导学生思考:什么是辐射?2. 学生回答后,总结辐射的定义:辐射是指能量以电磁波或粒子的形式向外传播的现象。

二、辐射的分类和特点(15分钟)1. 利用PPT介绍辐射的分类,包括电磁辐射和粒子辐射,以及它们的子分类。

2. 分别介绍电磁辐射和粒子辐射的特点,如波长、频率、能量等。

三、辐射的传播方式和特点(15分钟)1. 利用PPT介绍辐射的传播方式,包括空间传播和物质传播。

2. 介绍辐射的传播特点,如直线传播、波动性、粒子性等。

四、辐射的应用和危害(15分钟)1. 利用PPT介绍辐射在生活和科技中的应用,如医疗、工业、农业等。

2. 介绍辐射的危害,如细胞损伤、基因突变、癌症等。

五、防护辐射的方法(15分钟)1. 利用PPT介绍防护辐射的方法,如距离防护、时间防护、屏蔽防护等。

2. 展示一些防护辐射的实物,如防辐射服、防辐射眼镜等。

六、课堂小结(5分钟)1. 回顾本节课所学内容,让学生总结辐射的定义、分类、特点、应用、危害和防护方法。

2. 强调辐射在生活中无处不在,但只要正确理解和防护,就不会对人类造成危害。

教学反思:本节课通过PPT课件、图片和视频等多种教学手段,让学生了解了辐射的定义、分类、特点、应用、危害和防护方法。

在教学过程中,要注意引导学生主动思考和参与,提高他们的科学素养。

同时,要注重理论与实践相结合,让学生认识到辐射在生活中的重要作用和潜在危害。

教案:2023-2024学年二年级下册综合实践活动第六课《电磁辐射的防护》一、教学目标1. 让学生了解电磁辐射的概念、来源及危害。

2. 培养学生掌握电磁辐射的防护方法,提高自我保护意识。

3. 培养学生关注环境保护,树立绿色生活的理念。

二、教学内容1. 电磁辐射的概念及分类2. 电磁辐射的来源及危害3. 电磁辐射的防护方法4. 环境保护与绿色生活三、教学重点与难点1. 教学重点:让学生了解电磁辐射的危害及防护方法。

2. 教学难点:如何让学生更好地理解电磁辐射的原理及防护措施。

四、教学过程1. 导入新课通过提问方式引导学生回顾已学的电磁知识,为新课的学习做好铺垫。

2. 讲解电磁辐射的概念及分类(1)电磁辐射的概念电磁辐射是指电磁能量从辐射源发射到空间,在电场与磁场之间,以电磁波的形式传播的现象。

(2)电磁辐射的分类根据电磁波的频率和波长,电磁辐射可分为:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线。

3. 讲解电磁辐射的来源及危害(1)电磁辐射的来源电磁辐射主要来源于自然和人工两种途径。

自然来源包括太阳辐射、地球辐射等;人工来源包括家用电器、通信设备、电力设施等。

(2)电磁辐射的危害长期接触电磁辐射可能导致头痛、失眠、记忆力减退、疲劳等症状,严重时还可能引发肿瘤、心血管疾病等。

此外,电磁辐射对生态环境也会产生一定影响。

4. 讲解电磁辐射的防护方法(1)减少接触避免长时间使用手机、电脑等电磁辐射源,尤其是儿童和孕妇要减少接触。

(2)保持距离使用家用电器时,尽量保持一定的距离,如电视距离应在2米以上,电脑距离应在50厘米以上。

(3)科学使用正确使用电器,遵循产品说明书,避免长时间连续使用。

(4)加强营养多吃富含维生素、矿物质等抗氧化物质的食物,增强身体抵抗力。

(5)选用低辐射产品购买家用电器、手机等时,选择低辐射产品。

5. 讲解环境保护与绿色生活环境保护是保护地球生态系统,使人类生存和发展过程中面临的种种问题得到解决。

设计意图:近年来,手机、平板电脑等电子产品走入千家万户。

除了成人对这些电子产品有依赖,我们也经常看到捧着手机、平板电脑沉浸其中的孩子们。

手机等电子产品给我们的生活带来便利的同时,也带来了人与人之间面对面的沟通交流减少、近视人群增多等现象。

为促进幼儿身心健康发展,我开展了“远离手机”主题教育活动。

教育活动:谈话活动:《手机》活动目标:1.注意倾听别人说话.学习围绕“手机”不断拓展谈话的内容。

2.能大胆清楚的表达自己的观点,对谈话活动感兴趣。

活动准备:1.经验准备:幼儿了解手机的功能。

2.物质准备:手机-一部,一-张纸,一支笔,“远离手机” PPT活动过程:(一)开始部分,以情景表演引入主题,并讨论问题。

启发幼儿根据自己的生活经验说出联系爸爸妈妈最便捷的方法。

小结:父母亲外出时都会带着手机,用手机联系爸爸妈妈是最快、最方便的办法。

(二)基本部分,出示手机,讨论手机的功能。

1.讨论手机的功能。

引导幼儿认真倾听别人谈话的内容,有不同的想法可以补充,但不要重复别人说的内容。

2.围绕“手机”这一话题拓展谈话内容。

引导幼儿以讨论的方式积极拓展谈话的内容,比如手机所存在的问题、使用手机应该注意的事项,教师用图画做好记录结束部分出示记录好的谈话内容,分享介绍手机功能及危害的图片。

小结:手机可以打电话、拍照、上网查资料、看电影、聊天、买东西、转账、玩游戏等,手机的功能很多。

但是,手机有辐射,长时间使用手机对身体有害:不使用时不要贴身放。

手机是闪烁的光源,长时间使用会影响视力。

所以,要正确使用手机。

电磁辐射实验教案引言:电磁辐射是指电磁波在空间传播时,携带能量并将其传递给介质或物体的过程。

电磁辐射广泛存在于我们的日常生活中,了解电磁辐射的基本概念和实验方法对我们的健康和环境保护至关重要。

本教案旨在介绍电磁辐射实验的目的、原理、步骤和结果的分析。

通过实际操作,学生将深入理解电磁辐射的特性和对人类的影响,并掌握基本的实验方法和安全措施。

一、实验目的和原理1. 实验目的:通过电磁辐射实验,探究电磁辐射的特性和影响。

2. 实验原理:电磁辐射实验将利用辐射源和探测器,测量不同距离和不同辐射源条件下的电磁辐射强度。

辐射强度通常以功率密度的形式表示,单位为瓦特/平方米(W/m^2)。

二、实验材料和仪器1. 实验材料:- 电磁辐射源(例如手机、微波炉等)- 辐射探测器(例如电磁辐射仪)- 距离测量工具(例如尺子、测距仪等)- 实验记录表格2. 实验仪器:- 电磁辐射仪- 尺子或测距仪- 计算器或电脑三、实验步骤1. 实验前准备:- 确保实验室环境安全,并注意消防和电气设备的检查。

- 组织学生分组,每组至少2人。

- 打开电磁辐射仪,预热一段时间,确保仪器工作正常。

2. 测量不同距离下的电磁辐射强度:- 将辐射源放置在实验桌上,并将之与辐射仪保持一定距离。

- 用尺子或测距仪测量辐射源与辐射仪之间的距离,并记录在实验记录表格中。

- 打开辐射仪的读数功能,读取当前距离下的电磁辐射强度。

- 记录读数,并计算出功率密度值。

3. 测量不同辐射源条件下的电磁辐射强度:- 将辐射仪保持在固定距离,并分别将不同的辐射源放置在辐射仪附近。

- 打开辐射仪的读数功能,记录当前条件下的电磁辐射强度。

- 再次记录读数,并计算出功率密度值。

四、实验结果分析根据实验步骤中所获得的数据,可绘制功率密度与距离的关系曲线以及不同辐射源条件下的功率密度对比图表。

通过对实验结果的分析,学生将能够理解以下内容:1. 距离与电磁辐射强度之间的关系,即辐射强度随距离的增加而减弱。

热的辐射的实验观察教案一、实验目的通过观察热的辐射实验,了解辐射的特性,以及辐射对物体的作用和影响。

二、实验器材和材料1. 一块黑色纸板2. 一块白色纸板3. 灯泡4. 温度计5. 红外线探测器6. 透明容器(例如玻璃烧杯)7. 整流器8. 实验记录表格三、实验步骤1. 准备工作:a. 将实验器材摆放在一个安全平稳的实验台上。

b. 确保实验室环境安全,远离易燃物品。

c. 打开灯泡并等待一段时间,让它升温。

d. 使用温度计测量灯泡表面的温度。

2. 实验观察:a. 将黑色纸板和白色纸板放置在灯泡的前方,保持相同的距离。

b. 使用红外线探测器测量两块纸板的辐射热量。

c. 记录测量结果,并填写实验记录表格。

3. 结果分析:a. 比较黑色纸板和白色纸板的辐射热量差异。

b. 探讨黑色物体和白色物体对辐射的吸收和发射特性。

四、实验注意事项1. 进行实验时,要保证实验环境的稳定,尽量避免其他热源的干扰。

2. 操作照明灯时要小心谨慎,避免触摸灯泡的表面。

3. 在使用红外线探测器时,要按照说明书的说明进行操作,并注意安全使用。

五、实验推广1. 将实验结果与日常生活中的现象联系起来,如热补丁、热水袋等的使用原理。

2. 让学生结合实际,从身边的事物中寻找黑色和白色物体,并观察它们在阳光下的温度变化。

3. 引导学生思考和讨论,黑色物体和白色物体在吸收、发射热辐射方面的不同特点引起的物体温度差异。

六、实验总结通过热的辐射实验观察,我们得到了以下结论:1. 黑色物体和白色物体对辐射的吸收和发射具有不同的特性。

2. 黑色物体对热辐射的吸收能力较强,因此更容易升温。

3. 白色物体对热辐射的反射能力较强,因此不容易升温。

4. 热辐射对物体的温度变化有重大影响,我们在日常生活中可以应用这一原理。

七、延伸拓展1. 同样的方法,可以通过观察不同材质、不同颜色的物体对热辐射吸收和发射的差异进行拓展研究。

2. 可以引导学生设计更多相关实验,探究辐射对物体的影响和应用,进一步加深对热辐射的理解。