论青州模式佛教造像的阿玛拉瓦蒂渊源

- 格式:pdf

- 大小:2.46 MB

- 文档页数:6

No. 1564 [cf. Nos. 1565-1567]之答禄夫天创作中论卷第一释僧叡序中论有五百偈.龙树菩萨之所造也以中为名者.照其实也.以论为称者.尽其言也.实非名不悟.故寄中以宣之.言非释不尽.故假论以明之.其实既宣.其言既明.于菩萨之行道场之照.朗然悬解矣.夫滞惑生于倒见.三界以之而沦溺.偏悟起于厌智.耿介以之而致乖.故知年夜觉在乎旷照.小智缠乎隘心.照之不旷.则缺乏以夷有无一道俗.知之不尽.则未可以涉中途泯二际.道俗之不夷.二际之不泯.菩萨之忧也.是以龙树年夜士.析之以中道.使惑趣之徒望玄指而一变.括之以即化.令玄悟之宾丧咨询于朝彻.荡荡焉.真可谓坦夷路于冲阶.敝玄门于宇内.扇慧风于陈枚.流甘露于枯悴者矣.夫百梁之构兴.则鄙茅茨之仄陋.睹斯论之宏旷.则知偏悟之鄙倍.幸哉此区之赤县.忽得移灵鹫以作镇.险陂之边情.乃蒙流光之余惠.而今而后.谈道之贤始可与论实矣.云天竺诸国.敢预学者之流.无不翫味斯论以为喉衿.其染翰申释者.甚亦很多.今所出者.是天竺梵志名宾伽罗.秦言青目之所释也.其人虽信解深法.而辞不雅观中.其中乖阙烦重者.法师皆裁而裨之.于经通之理尽矣.文或左右未尽善也.百论治外以闲邪.斯文袪内以流滞.年夜智释论之渊博.十二门观之精诣.寻斯四者.真若日月入怀无不朗然鉴彻矣.予翫之味之不能释手.遂复忘其鄙拙.托悟怀于一序.并目品义题之于首.岂期能释耶.盖是欣自同之怀耳中论观因缘品第一(十六偈)龙树菩萨造梵志青目释姚秦三藏鸠摩罗什译不生亦不灭不常亦不竭纷歧亦不异不来亦不出能说是因缘善灭诸戏论我稽首礼佛诸说中第一问曰.何故造此论.答曰.有人言万物从年夜自在天生.有言从韦纽天生.有言从和合生.有言从时生.有言从世性生.有言从变生.有言从自然生.有言从微尘生.有如是等谬故堕于无因邪因断常等邪见.种种说我我所.不知正法.佛欲断如是等诸邪见令知佛法故.先于声闻法中说十二因缘.又为已习行有年夜心堪受深法者.以年夜乘法说因缘相.所谓一切法不生不灭纷歧不异等.究竟空无所有.如般若波罗蜜中说.佛告须菩提.菩萨坐道场时.观十二因缘.如虚空不成尽.佛灭度后.后五百岁像法中.人根转钝.深着诸法.求十二因缘五阴十二入十八界等决定相.不知佛意但着文字.闻年夜乘法中说究竟空.不知何因缘故空.即生疑见.若都究竟空.云何分别有罪福报应等.如是则无世谛第一义谛.取是空相而起贪着.于究竟空中生种种过.龙树菩萨为是等故.造其中论不生亦不灭不常亦不竭纷歧亦不异不来亦不出能说是因缘善灭诸戏论我稽首礼佛诸说中第一以此二偈赞佛.则已略说第一义.问曰.诸法无量.何故但以此八事破.答曰法虽无量.略说八事则为总破一切法.不生者.诸论师种种说生相.或谓因果一.或谓因果异.或谓因中先有果.或谓因中先无果.或谓自体生.或谓从他生.或谓共生.或谓有生.或谓无生.如是等说生相皆否则.此事后当广说.生相决定不成得故不生.不灭者.若无生何得有灭.以无生无灭故.余六事亦无问曰.不生不灭已总破一切法.何故复说六事.答曰.为成不生不灭义故.有人不受不生不灭.而信不常不竭.若深求不常不竭.即是不生不灭.何以故.法若实有则不应无.先有今无是即为断.若先有性是则为常.是故说不常不竭.即入不生不灭义.有人虽闻四种破诸法.犹以四门成诸法.是亦否则.若一则无缘.若异则无相续.后当种种破.是故复说纷歧不异.有人虽闻六种破诸法.犹以来出成诸法.来者.言诸法从自在天世性微尘等来.出者.还去至本处.复次万物无生.何以故.世间现见故.世间眼见劫初谷不生.何以故.离劫初谷.今谷不成得.若离劫初谷有今谷者.则应有生.而实不尔.是故不生.问曰若不生则应灭.答曰不灭.何以故.世间现见故.世间眼见劫初谷不灭.若灭今不应有谷而实有谷.是故不灭.问曰.若不灭则应常.答曰不常.何以故.世间现见故.世间眼见万物不常.如谷芽时种则变坏.是故不常.问曰若不常则应断.答曰不竭.何以故.世间现见故.世间眼见万物不竭.如从谷有芽.是故不竭.若断不应相续.问曰.若尔者万物是一.答曰纷歧.何以故.世间现见故.世间眼见万物纷歧.如谷不作芽芽不作谷.若谷作芽芽作谷者.应是一.而实不尔.是故纷歧.问曰若纷歧则应异.答曰不异.何以故.世间现见故.世间眼见万物不异.若异者.何故分别谷芽谷茎谷叶.不说树芽树茎树叶.是故不异.问曰.若不异应有来.答曰无来何以故.世间现见故.世间眼见万物不来.如谷子中芽无所历来.若来者.芽应从余处来.如鸟来栖树.而实不尔.是故不来.问曰.若不来应有出.答曰不出.何以故.世间现见故.世间眼见万物不出.若有出.应见芽从谷出.如蛇从穴出.而实不尔.是故不出.问曰.汝虽释不生不灭义.我欲闻造论者所说.答曰诸法不自生亦不从他生不共不无因是故知无生不自生者.万物无有从自体生.必待众因.复次若从自体生.则一法有二体.一谓生.二谓生者.若离余因从自体生者.则无因无缘.又生更有生生则无穷.自无故他亦无.何以故.有自故有他.若不从自生.亦不从他生.共生则有二过.自生他生故.若无因而有万物者.是则为常.是事否则.无因则无果.若无因有果者.布施持戒等应堕天堂.十恶五逆应当生天.以无因故.复次如诸法自性不在于缘中以无自性故他性亦复无诸法自性不在众缘中.但众缘和合故得名字.自性即是自体.众缘中无自性.自性无故不自生.自性无故他性亦无.何以故.因自性有他性.他性于他亦是自性.若破自性即破他性.是故不应从他性生.若破自性他性即破共义.无因则有年夜过.有因尚可破.何况无因.于四句中生不成得.是故不生.问曰.阿毘昙人言.诸法从四缘生.云何言不生.何谓四缘因缘次序递次缘缘缘增上缘四缘生诸法更无第五缘一切所有缘.皆摄在四缘.以是四缘万物得生.因缘名一切有为法.次序递次缘除过去现在阿罗汉最后心心数法.余过去现在心心数法.缘缘增上缘一切法.答曰果为从缘生为从非缘生是缘为有果是缘为无果若谓有果.是果为从缘生.为从非缘生.若谓有缘.是缘为有果为无果.二俱否则.何以故因是法生果是法名为缘若是果未生何不名非缘诸缘无决定.何以故.若果未生.是时不名为缘.但眼见从缘生果.故名之为缘.缘成由于果.以果后缘先故.若未有果何得名为缘.如瓶以水土和合故有瓶生.见瓶缘知水土等是瓶缘.若瓶未生时.何以不名水土等为非缘.是故果不从缘生.缘尚不生.何况非缘.复次果先于缘中有无俱不成先无为谁缘先有何用缘缘中先非有果非无果.若先有果不名为缘.果先有故.若先无果亦不名为缘.不生余物故.问曰.已总破一切因缘.今欲闻一一破诸缘.答曰若果非有生亦复非无生亦非有无生何得言有缘若缘能生果.应有三种.若有若无若有无.如先偈中说.缘中若先有果不应言生.以先有故.若先无果不应言生.以先无故.亦应与非缘同故.有无亦不生者.有无名为半有半无.二俱有过.又有与无相违.无与有相违.何得一法有二相.如是三种求果生相不成得故.云何言有因缘.次序递次缘者果若未生时则不应有灭灭法何能缘故无次序递次缘诸心心数法.于三世中次序递次生.现在心心数法灭.与未来心作次序递次缘.未来法未生.与谁作次序递次缘.若未来法已有即是生.何用次序递次缘.现在心心数法无有住时.若不住何能为次序递次缘.若有住则非有为法.何以故.一切有为法常有灭相故.若灭已则不能与作次序递次缘.若言灭法犹有则是常.若常则无罪福等.若谓灭时能与作次序递次缘.灭时半灭半未灭.更无第三法.名为灭时.又佛说.一切有为法念念灭.无一念时住.云何言现在法有欲灭未欲灭.汝谓一念中无是欲灭未欲灭.则破自法.汝阿毘昙说.有灭法有不灭法.有欲灭法有不欲灭法.欲灭法者.现在法将欲灭.未欲灭法者.除现在将欲灭法.余现在法及过去未来无为法.是名不欲灭法.是故无次序递次缘.缘缘者如诸佛所说真实微妙法于此无缘法云何有缘缘佛说.年夜乘诸法.若有色无色有形无形有漏无漏有为无为等诸法相入于法性.一切皆空无相无缘.譬如众流入海同为一味.实法可信随宜所说不成为实.是故无缘缘.增上缘者诸法无自性故无有有相说有是事故是事有否则经说十二因缘.是事有故是事有.此则否则.何以故.诸法从众缘生故自无定性.自无定性故无有有相.有相无故.何得言是事有故是事有.是故无增上缘.佛随凡夫分别有无故说.复次略广因缘中求果不成得因缘中若无云何从缘出略者.于和合因缘中无果.广者.于一一缘中亦无果.若略广因缘中无果.云何言果从因缘出.复次若谓缘无果而从缘中出是果何不从非缘中而出若因缘中求果不成得.何故不从非缘出.如泥中无瓶.何故不从乳中出.复次若果从缘生是缘无自性从无自性生何得从缘生果不从缘生不从非缘生以果无有故缘非缘亦无果从众缘生.是缘无自性.若无自性则无法.无法何能生.是故果不从缘生.不从非缘生者.破缘故说非缘.实无非缘法.是故不从非缘生.若不从二生.是则无果.无果故缘非缘亦无中论观去来品第二(二十五偈)问曰.世间眼见三时有作.已去未去去时.以有作故当知有诸法.答曰已去无有去未去亦无去离已去未去去时亦无去已去无有去已去故.若离去有去业.是事否则.未去亦无去.未有去法故.去时名半去半未去.不离已去未去故.问曰动处则有去其中有去时非已去未去是故去时去随有作业处.是中应有去.眼见去时中有作业.已去中作业已灭.未去中未有作业.是故当知去时有去.答曰云何于去时而当有去法若离于去法去时不成得去时有去法.是事否则.何以故.离去法去时不成得.若离去法有去时者.应去时中有去.如器中有果.复次若言去时去是人则有咎离去有去时去时独去故若谓已去未去中无去.去时实有去者.是人则有咎.若离去法有去时.则不相因待.何以故.若说去时有去.是则为二.而实不尔.是故不得言离去有去时.复次若去时有去则有二种去一谓为去时二谓去时去若谓去时有去是则有过.所谓有二去.一者因去有去时.二者去时中有去.问曰.若有二去有何咎.答曰若有二去法则有二去者以离于去者去法不成得若有二去法.则有二去者.何以故.因去法有去者故.一人有二去二去者.此则否则.是故去时亦无去.问曰.离去者无去法可尔.今三时中定有去者.答曰若离于去者去法不成得以无去法故何得有去者若离于去者.则去法不成得.今云何于无去法中.言三时定有去者.复次去者则不去不去者不去离去不去者无第三去者无有去者.何以故.若有去者则有二种.若去者若不去者.若离是二.无第三去者.问曰.若去者去有何咎.答曰若言去者去云何有此义若离于去法去者不成得若谓定有去者用去法.是事否则.何以故.离去法.去者不成得故.若离去者定有去法.则去者能用去法.而实不尔.复次若去者有去则有二种去一谓去者去二谓去法去若言去者用去法.则有二过.于一去者中而有二去.一以去法成去者.二以去者成去法.去者成已然后用去法.是事否则.是故先三时中.谓定有去者用去法.是事否则.复次若谓去者去是人则有咎离去有去者说去者有去若人说去者能用去法.是人则有咎.离去法有去者.何以故.说去者用去法.是为先有去者后有去法.是事否则.是故三时中无有去者.复次若决定有去有去者.应有初发.而于三时中.求发不成得.何以故已去中无发未去中无发去时中无发何处当有发何以故.三时中无发未发无去时亦无有已去是二应有发未去何有发无去无未去亦复无去时一切无有发何故而分别若人未发则无去时.亦无已去.若有发当在二处.去时已去中.二俱否则.未去时未有发故.未去中何有发.发无故无去.无去故无去者.何得有已去未去去时.问曰.若无去无去者.应有住住者.答曰去者则不住不去者不住离去不去者何有第三住若有住有住者.应去者住.若不去者住.若离此二.应有第三住.是事否则.去者不住.去未息故.与去相违名为住.不去者亦不住.何以故.因去法灭故有住.无去则无住.离去者不去者.更无第三住者.若有第三住者.即在去者不去者中.以是故.不得言去者住.复次去者若当住云何有此义若当离于去去者不成得汝谓去者住.是事否则.何以故.离去法.去者不成得.若去者在去相.云何当有住.去住相违故.复次去未去无住去时亦无住所有行止法皆同于去义若谓去者住. 是人应在去时已去未去中住.三处皆无住.是故汝言去者有住.是则否则.如破去法住法.行止亦如是.行者.如从谷子相续至芽茎叶等.止者.谷子灭故芽茎叶灭.相续故名行.断故名止.又如无明缘诸行乃至老死是名行.无明灭故诸行等灭是名止.问曰.汝虽种种门破去去者住住者.而眼见有去住.答曰.肉眼所见不成信.若实有去去者.为以一法成.为以二法成.二俱有过.何以故去法即去者是事则否则去法异去者是事亦否则若去法去者一.是则否则.异亦否则.问曰一异有何过.答曰若谓于去法即为是去者作者及作业是事则为一若谓于去法有异于去者离去者有去离去有去者如是二俱有过.何以故.若去法即是去者.是则紊乱破于因缘.因去有去者.因去者有去.又去名为法.去者名为人.人常法无常.若一者则二俱应常二俱无常.一中有如是等过.若异者则相违.未有去法应有去者.未有去者应有去法.不相因待.一法灭应一法在.异中有如是等过.复次去去者是二若一异法成二门俱不成云何当有成若去者去法.有若以一法成.若以异法成.二俱不成得.先已说无第三法成.若谓有成.应说因缘无去无去者.今当更说因去知去者不能用是去先无有去法故无去者去随以何去法知去者.是去者不能用是去法.何以故.是去法未有时.无有去者.亦无去时已去未去.如先有人有城邑得有所起.去法去者则否则.去者因去法成.去法因去者成故.复次因去知去者不能用异去于一去者中不得二去故随以何去法知去者.是去者不能用异去法.何以故.一去者中.二去法不成得故.复次决定有去者不能用三去未定定去者亦不用三去去法定不定去者不用三是故去去者所去处皆无决定者.名本实有.不因去法生.去法名身动.三种名未去已去去时.若决定有去者.离去法应有去者.不应有住.是故说决定有去者不能用三去.若去者未定定.未定命名本实无.以因去法得名去者.以无去法故不能用三去.因去法故有去者.若先无去法则无去者.云何言未定定去者用三去.如去者去法亦如是.若先离去者.决定有去法.则不因去者有去法.是故去者.不能用三去法.若决定无去法去者何所用.如是思惟观察.去法去者所去处.是法皆相因待.因去法有去者.因去者有去法.因是二法则有可去处不得言定有.不得言定无.是故决定知.三法虚妄.空无所有.但有假名.如幻如化中论观六情品第三(八偈)问曰.经中说有六情.所谓眼耳及鼻舌身意等六情此眼等六情行色等六尘其中眼为内情色为外尘.眼能见色乃至意为内情.法为外尘.意能知法.答曰无也.何以故是眼则不能自见其己体若不能自见云何见余物是眼不能见自体.何以故.如灯能自照亦能照他.眼若是见相.亦应自见亦应见他.而实不尔.是故偈中说.若眼不自见何能见余物.问曰.眼虽不能自见.而能见他.如火能烧他不能自烧.答曰火喻则不能成于眼见法去未去去时已总答是事汝虽作火喻.不能成眼见法.是事去来品中已答.如已去中无去.未去中无去.去时中无去.如已烧未烧烧时俱无有烧.如是已见未见见时俱无见相.复次见若未见时则不名为见而言见能见是事则否则眼未对色.则不能见.尔时不名为见.因对色名为见.是故偈中说.未见时无见.云何以见能见.复次二处俱无见法.何以故见不能有见非见亦不见若已破于见则为破见者见不能见.先已说过故.非见亦不见.无见相故.若无见相.云何能见.见法无故见者亦无.何以故.若离见有见者.无眼者.亦应以余情见.若以见见.则见中有见相.见者无见相.是故偈中说.若已破于见则为破见者.复次离见不离见见者不成得以无见者故何有见可见若有见见者则不成.若无见见者亦不成.见者无故.云何有见可见.若无见者.谁能用见法分别外色.是故偈中说.以无见者故何有见可见.复次见可见无故识等四法无四取等诸缘云何当得有见可见法无故.识触受爱四法皆无.以无爱等故.四取等十二因缘分亦无.复次耳鼻舌身意声及闻者等当知如是义皆同于上说如见可见法空.属众缘故无决定.余耳等五情声等五尘.当知亦同见可见法.义同故不别说中论观五阴品第四(九偈)问曰.经说有五阴.是事云何.答曰若离于色因色则不成得若当离于色色因不成得色因者.如布因缕.除缕则无布.除布则无缕.布如色缕如因.问曰若离色因有色.有何过.答曰离色因有色是色则无因无因而有法是事则否则如离缕有布.布则无因.无因而有法.世间所无有.问曰.佛法外道法世间法中皆有无因法.佛法有三无为.无为常故无因.外道法中虚空时方神微尘涅盘等.世间法虚空时方等.是三法无处不有.故名为常.常故无因.汝何以说无因法世间所无.答曰.此无因法但有言说.思惟分别则皆无.若法从因缘有.不应言无因.若无因缘则如我说.问曰.有二种因.一者作因.二者言说因.是无因法无作因.但有言说因.令人知故.答曰.虽有言说因.是事否则.虚空如六种中破.余事后当破.复次现事尚皆可破.何况微尘等不偏见法.是故说无因法世间所无.问曰.若离色有色因.有何过.答曰若离色有因则是无果因若言无果因则无有是处若除色果.但有色因者.即是无果因.问曰.若无果有因.有何咎.答曰.无果有因世间所无.何以故.以果故名为因.若无果云何名因.复次若因中无果者.物何以不从非因生.是事如破因缘品中说.是故无有无果因.复次若已有色者则不用色因若无有色者亦不用色因二处有色因.是则否则.若先因中有色.不名为色因.若先因中无色.亦不名为色因.问曰.若二处俱否则.但有无因色.有何咎.答曰无因而有色是事终否则是故有智者不应分别色若因中有果因中无果.此事尚不成得何况无因有色.是故言无因而有色.是事终否则.是故有智者.不应分别色.分别名凡夫.以无明爱染贪着色.然后以邪见生分别戏论说因中有果无果等.今其中求色不成得.是故智者不应分别.复次若果似于因是事则否则果若不似因是事亦否则若果与因相似.是事否则.因细果麤故.因果色力等各异.如布似缕则不名布.缕多布一故.不得言因果相似.若因果不相似.是亦否则.如麻缕不成绢.麤缕无出细布.是故不得言因果不相似.二义否则.故无色无色因受阴及想阴行阴识阴等其余一切法皆同于色阴四阴及一切法.亦应如是思惟破.又今造论者.欲赞美空义故.而说偈若人有问者离空而欲答是则不成答俱同于彼疑若人有难问离空说其过是不成难问俱同于彼疑若人论议时.各有所执.离于空义而有问答者.皆不成问答.俱亦同疑.如人言瓶是无常.问者言.何以故无常.答言.从无常因生故.此不名答.何以故.因缘中亦疑不知为常为无常.是为同彼所疑.问者若欲说其过.不依于空而说诸法无常.则不名问难.何以故.汝因无常破我常.我亦因常破汝无常.若实无常则无业报.眼耳等诸法念念灭.亦无有分别.有如是等过.皆不成问难.同彼所疑.若依空破常者.则无有过.何以故.这人不取空相故.是故若欲问答.尚应依于空法.何况欲求离苦寂灭相者中论观六种品第五(八偈)问曰.六种各有定相.有定相故则有六种.答曰空相未有时则无虚空法若先有虚空即为是无相若未有虚空相.先有虚空法者.虚空则无相.何以故无色处名虚空相.色是作法无常.若色未生.未生则无灭.尔时无虚空相.因色故有无色处.无色处名虚空相.问曰.若无相有虚空.有何咎.答曰是无相之法一切处无有于无相法中相则无所相若于常无常法中.求无相法不成得.如论者言.是有是无云何知各有相.故生住灭是有为相.无生住灭是无为相.虚空若无相.则无虚空.若谓先无相后相来相者.是亦否则.若先无相.则无法可相.何以故有相无相中相则无所住离有相无相余处亦不住如有峰有角尾端有毛颈下垂[古*页].是名牛相.若离是相则无牛.若无牛是诸相无所住.是故说于无相法中相则无所相.有相中相亦不住.先有相故.如水相中火相不住.先有自相故.复次若无相中相住者.则为无因.无因名为无法.而有相.相.可相.常相因待故.离有相无相法.更无第三处可相.是故偈中说离有相无相余处亦不住.复次相法无有故可相法亦无可相法无故相法亦复无相无所住故.则无可相法.可相法无故.相法亦无.何以故.因相有可相.因可相有相.共相因待故是故今无相亦无有可相离相可相已更亦无有物于因缘中.本末推求.相可相决定不成得.是二不成得故.一切法皆无.一切法皆摄在相可相二法中.或相为可相.或可相为相.如火以。

中国佛教造像中印度笈多马图拉式艺术的影响作者:杨晓静刘玮张素秋来源:《管理观察》2010年第08期摘要:纵观世界文明史,任何一个古老的文明体系的传承与发展,必然受到各种外来文化的影响。

中国早期的佛教造像,就明显受到印度佛教美术的影响,尤其受到印度笈多王朝马图拉艺术的影响。

佛教最早起源于印度,西汉时期沿丝绸之路向中国传播,东汉明帝曾派人到西域求取佛经,并在洛阳建白马寺。

佛教艺术从此传入中国,对中国的艺术和文明留下了深远影响。

关键词:佛教造像笈多马图拉笈多王朝是继孔雀王朝之后,印度人建立的统一帝国,作为印度美术史上的笈多时代,通常指公元320年—600年。

笈多时代是印度佛教艺术的鼎盛时代,笈多时代的佛像雕刻,在继承贵霜时代的犍陀罗、马图拉和阿马拉瓦蒂雕刻传统的基础上,遵循印度民族的古典主义审美理想,创造了纯印度风格的笈多式佛像。

笈多式佛像在高贵单纯的肉体塑造中灌注了沉思冥想的宁静气质,精神美与肉体美达到了高度的平衡、和谐、统一,代表着印度古典主义艺术的最高成就。

印度艺术家在笈多时代的两大雕刻中心马图拉和萨尔纳特,分别创造了笈多式佛像的两种地方样式——马图拉样式的“湿衣佛像”和萨尔纳特样式的“裸体佛像”。

笈多式佛像不仅影响了印度本土各地和后来的波罗王朝的佛像造型,而且影响了中亚、中国、南亚与东南亚诸国的佛像。

就这两大样式来说,中亚与中国更多的受到笈多马图拉式样式的影响,南亚与东南亚诸国更多的受到笈多萨尔纳特样式的影响。

马图拉曾是贵霜时代的佛像雕刻中心,到笈多时代已经积累了两个多世纪的经验,终于完成了从贵霜马图拉式佛像向笈多马图拉式佛像的过渡,创造了“湿衣佛像”的样式。

笈多马图拉式佛像的造型比希腊化的犍陀罗佛像更加印度化,脸形椭圆形,眉毛细长,呈倒八字形向上挑起,眼睑既不凸出也不深陷,眼睛半闭,眼帘比健陀罗佛像垂得更低,更带有沉思冥想的神情,鼻梁高隆笔直,属于“希腊鼻子”,嘴唇宽厚,耳垂拉长,下巴丰满圆润,颈部出现三道明显的折痕(三十二相之一:颈部三折),顶上肉髻是一圈圈排列的整整齐齐的螺旋状右旋的螺发(三十二相之一:螺发右旋),头后背光已不是犍陀罗佛像的朴素的平板圆片,而是装饰着华丽繁复图案的圆形浮雕,身披半透明的单薄纱衣,有种“湿衣”效果,衣纹从肩部垂下,形成V字形或U字形纹路,极富韵律,身材颀长匀称,神情宁静内敛,气度雍容,有种圣哲气质。

莫高窟北朝壁画汉式造像特征研究【作者】徐玉琼;【导师】费泳;【作者基本信息】南京艺术学院,美术史论, 2010,硕士【摘要】本文着重于汉式佛教造像与汉式传统造像两方面,对莫高窟北朝壁画中出现的汉式造像的特征、演变、出处等予以分析研究。

为探求其造像特征的来源,纳入了印度、西域、汉地其他相关佛教造像及中原汉画中的传统造像等进行比较。

得出莫高窟北朝造像在北魏晚期至西魏以及北周时期发生了两次汉式造像风格的转变,其造像特征的来源呈现出复杂性,一是承袭汉魏古制;二是汲取受南朝文化艺术影响的中原风格;三是深受南朝、中原及河西一带的墓葬壁画及画像砖、石中造像题材、图像的影响。

同时进一步探索了莫高窟北朝壁画汉式造像特征的形成原因。

更多还原【关键词】莫高窟壁画;北朝;汉式造像;特征;【Key words】Mogao frescoes;Northern Dynasties;Han-style statues;characteristics;敦煌石窟唐五代官员画像之服饰研究【作者】邬文霞;【导师】冯培红;【作者基本信息】兰州大学,历史文献学, 2010,硕士【摘要】敦煌石窟以敦煌莫高窟为中心,它自公元366年始凿以来,后经十六国至元十几个朝代的开凿,形成了一座内容丰富、规模宏大的石窟群。

其中石窟壁画内容很丰富,有许多出资开窟的供养人形象,诸如敦煌历代大族、地方长官、僧界大德及平民百姓等,真实反映了当时人们的生活面貌。

其中唐五代时期内容更加丰富与形象,壁画中人们所着服饰大都为当时所流行,是大唐繁盛经济的体现。

在古代,服饰制度与政治关系密切,对该时期官员所着服饰作以探究,将帮助我们更加全面的了解唐五代的政治文化内涵。

本文在第一章绪论部分对唐五代官员服饰研究史和存在的问题,以及敦煌石窟官员供养人服饰的学术价值做了详细分析,对前人的研究成果做了归类整理,进而指出研究敦煌石窟官员供养人服饰的意义所在。

第二章将唐代官员的服饰制度作了详细解说,涉及服饰种类及服色制度两方面。

云冈石窟早期佛教造像的多元化因缘文 / 武大明摘要:云冈石窟早期佛教造像,在雕凿技艺、造型样式、鲜明艺术特征及审美价值上,成为北魏时期中华文化佛教美术的巅峰之作,对世界美术雕刻的发展产生了深远的影响。

文章就构成云冈石窟之皇家工程在雕造背景、多元化因缘、艺术特征审美价值等方面加以论述。

关键词:云冈石窟;昙曜五窟;多元兼容中图分类号:K879.2 文献标识码:A 文章编号:1005-9652(2017)03-0144-03一、早期云冈石窟的雕造背景佛教传入中国最早约在公元1世纪。

公元前六世纪,古印度地区出现了伟大的觉着—释迦牟尼佛,又称佛陀。

佛陀涅槃后,约公元前二世纪,古印度地区逐渐兴起对佛的崇拜,出现了佛的象征物,诸如舍利塔、三宝标、佛脚印、菩提树。

公元前一世纪后半叶,相继形成犍陀罗流派、马图拉流派及后来的阿玛拉瓦蒂流派等,成为世界佛像的发源地。

贵霜帝国(约公元60—241年)是大月氏人的一分支所建立,贵霜帝国在迦腻色迦国王时达到鼎盛,并向南迁至犍陀罗地区,疆域覆盖巴基斯坦西北部、印度河与恒河交汇处的白沙瓦谷地。

在贵霜国王的支持下,佛教僧侣多方集结,以大乘佛教组成一种超越恒河流域原始佛教的神学,由佛信徒和艺匠们打破无佛像崇拜的传统,创造出既有古印度文化痕迹,又彰显古希腊美学风尚的佛教造像艺术。

公元四世纪,犍陀罗造像逐渐向笈多风格演化。

东汉明帝时期,古印度佛教和佛教美术伴随东西方经济文化交流从西域通过丝绸之路传入中国中原地方。

云冈石窟的开凿始于公元5世纪中叶,北魏定都平城(今山西大同)完成了佛缘西来与佛教兴盛的高峰巨献。

不仅使平城以至云冈一举成为东方佛教第一圣地,也对佛教及佛教艺术在中国的延展产生了深远的影响。

西汉张骞作为博望侯出使西域,开通了中华民族丝绸之路的文明。

此后的中西文化交流史,经历了漫长而曲折的岁月。

随后,北魏太武帝拓跋焘结束了五胡十六国分裂局面,铁骑西进,“诸胡咸服,西域复平”,建立了北魏王朝。

犍陀罗石雕佛坐像(图片来源:慧海佛教资源库)秣菟罗考古博物馆藏佛坐像(图片来源:慧海佛教资源库)作为一种世界性宗教——佛教,它的源头在印度,而印度的佛教艺术却是东西方文化血液融合的产物。

佛教艺术的兴起,正值印度与波斯、希腊文化交流的孔雀王朝时代。

为了弘扬佛法,阿育王诏令凿窟建塔。

桑奇大塔的塔门雕刻、优美的药义女、野鹿苑的狮子柱头、帕鲁德围栏浮雕;几乎萃集了印度早期佛教雕刻的精华。

波斯艺术的装饰图形、希腊艺术的人体性征表现手法已可以找到传播的基因。

贵霜王朝时期(约公元1-3世纪),印度西北部的犍陀罗与北印度的秣亮罗曾是贵霜王朝时期的两大雕刻中心。

此外,在安达罗王朝统治下的南印度阿默拉沃蒂,佛教雕刻自成一派,与犍陀罗、秣菟罗鼎足而立,成为这一时期三大艺术中心。

犍陀罗国创始者,原为公元1世纪入主其地的大月氏人(在敦煌附近),后疆域扩大,建都今巴基斯坦的白沙瓦城。

这里曾为希腊人长期占领,留下希腊风格的雕塑艺术。

犍陀罗人汲取古埃及、希腊、罗马、波斯的雕刻手法,并加以发展,形成表现美的比例、和谐的几何形体和真实、焕发生命力的人体雕塑艺术。

佛像顶上的肉髻,被希腊雕刻常见的优美自然的波浪式卷发所覆盖,佛像通肩式袈裟,类似希腊罗马雕刻的长袍,襞褶厚重。

面部表情平淡、高贵、冷静,半闭的眼睛流露出沉思内省的神态。

秣菟罗艺术更强调健壮、华丽、裸露的肉体美和力量感,佛像着偏袒右肩式大衣,薄衣透体,犍陀罗那种波浪式卷发,已变成剃光的形式。

犍陀罗雕刻艺术的影响极其深广,主要向西北、东北和东南三个方向传播。

3世纪以后,向西传入阿富汗东、中部地区,著名的巴米扬石窟,被认为是后期犍陀罗艺术的巨制。

印度佛教艺术的向西进发仅仅到达中亚的部分地区,止于巴米扬就返折向远东传播了。

东北一支沿着丝绸之路进入新疆及内地。

佛教艺术在中国内地的深入是沿着三条路线发展的:云冈、龙门和响堂山。

云冈巨大的佛主像从岩石上直接雕出来,这种手法完全是印度式的,衣饰的旋状纹和巴米扬佛像有一致之处,且带有犍陀罗风格的刚硬。

对青州七级寺出土一件背屏式造像时代的考证作者:付卫杰来源:《敦煌研究》2019年第01期内容摘要:上世纪90年代青州七级寺遗址出土了一件一佛二菩萨背屏式造像,没有明确纪年。

关于其年代学界存有争议,简报作者将其时代定为北魏,有些学者则将其定为东魏。

作者试图通过排比青州地区背屏式造像,梳理、总结该地区背屏式造像形式的发展演变规律,进而推定该造像的年代。

关键词:青州;背屏式造像;年代;特征中图分类号:K877.4 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2019)01-0044-10青州七级寺出土的贴金彩绘一佛二菩萨背屏式三尊像(以下简称背屏式造像),高134厘米、宽94厘米,为石灰石质高浮雕(图1)。

主尊高肉髻,有硕大的头光,覆双领下垂式袈裟。

左手残,右手结与愿印,跣足立于圆形基座上。

头光外缘浅浮雕7身飞天。

两胁侍菩萨束发,身着天衣,下着裙,天衣于腹部一圆环内交叉成X状挂于身前,手中持物,跣足立于从主尊下端线刻的两条龙嘴里吐出的莲台上。

造像于1994年12月出土于青州酒厂工地,现藏于青州市博物馆,据考证其出土地应为七级寺遗址。

报告中作者认为造像茎莲内侧,即主尊两侧下端各绘一狮。

经过仔细辨认,图像应为线刻龙,而非狮子。

作者认为:该造像“采用平直刀法,刀工准确而简洁,其形制、特征与山东诸城和邹县发现的北魏造像极为相似,应为北魏时期的遗物。

”[1]也有学者认为此像时代为东魏{1}。

自1996年青州龙兴寺遗址窖藏出土佛教造像后,陆续有对青州的背屏式造像进行分期断代的研究成果发表,但大多数是从佛像、菩萨像造型上分析,对背光图案的分析寥寥无几,而对造像形制的变化更少有人论及{2}。

也正因如此,在一定程度上導致了上述背屏式造像断代不统一的现象。

为了能确定这件背屏式造像的时代,本文力图综合造像蕴含的各种信息,主要从造像的形制、背屏图案、佛像、菩萨像的造型四方面梳理、归纳青州北朝晚期背屏式造像的发展演变规律,以此为造像的断代提供更多的参考。

北朝青州地区佛教造像特征演变概述作者:孙昊淳来源:《文艺生活·下旬刊》2019年第08期摘要:南北朝时期是中国佛教美术发展的一个重要时期,20世纪60年代至今在山东博兴、诸城、青州等地出土了大量的佛教造像文物。

自北魏,历东魏、北齐、北周、隋、唐至北宋时期,前后长达500余年。

古青州地区出土的佛教造像主要集中在北魏、东魏和北齐时期。

作为一个南北方文化交流的重要地区,其风格演变有着十分重要的研究价值。

关键词:佛教造像;青州;北朝中图分类号:K879.3 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2019)24-0076-01由于古青州地区出土了大批精美的佛教造像,使得“青州样式”在中国佛教美术史上留下了浓重的一笔。

下文简单梳理自北魏至北齐年间佛教造像的艺术风格演变。

一、北魏时期山东境内最早发现的有明确纪年的石佛像,是现藏于山东省博物馆原出土于黄县的北魏皇兴三年(469年)的弥勒菩萨像。

①在北魏和东魏时期,造像风格特征大体相似,主要特征是一佛两菩萨组合,三尊并排放置,菩萨稍小,佛像较菩萨会更大一些,佛像身后有背光。

整体、后面有背屏,上部雕刻有飞天舞女,火焰纹等装饰性图案。

有些背屏像的后面还会雕刻小尊佛像或文字纪年等。

有些背屏造像在主尊身旁会有祥龙,其口吐莲花,菩萨立于莲花之上。

在面部特征上,北魏时期的佛造,按照三庭五眼划分,其下庭都偏短,大都呈现方的下颌角,平切进去的下巴,整体脸部造型偏向于方整,是南北朝早期流行的“秀骨清像”风格。

在五官特征上基本类似,像眼眶眉毛部分基本以一个微微有些弧度的直线从眉心部位朝太阳穴方向,向上飞眺。

在眼睛部分也是从内眼角向外眼角慢慢往上提起,外眼角收止的部位会高于内眼角。

在嘴巴部分也是嘴角扬起的造型特征。

由此可见,北魏时期的佛造像眉、眼、嘴三条线都是由中线开始向斜上方扬起,这种造型特征使佛头看上去显露一种微笑的表情示人。

在服饰方面,佛的服装也以本土化的形式呈现,衣摆下垂,长裙层层叠叠,下角微微向外飘动。

大英博物馆展品介绍——阿玛拉瓦蒂大佛塔石雕阿玛拉瓦蒂(Amaravathi),印度南方安得拉邦德一个小村庄。

它在西元前三世纪到西元三世纪时曾经是百乘王朝的首都,次大陆南方的佛教中心,王朝的佛教造像风格被后世的佛教美术史家认定是古印度佛教艺术的三大流派之一,也是佛教东传锡兰和东南亚的基地。

现在,它有时候会被当地人称为阿玛拉瓦蒂,那是小村中著名的印度教神庙的名字。

阿玛拉瓦蒂(阿玛拉瓦提)大佛塔的雕刻是后期安达罗王朝(约124- 225)艺术的典范。

在安达罗王朝统治下的南印度阿默拉沃蒂,佛教雕刻自成一派,与键陀罗、秣菟罗鼎足而三,成为这一时期三大艺术中心。

据考证,阿玛拉瓦蒂大塔始建于公元前2世纪,在公元2世纪曾大规模扩建增修。

桑奇大塔是北印度窣堵坡形制的代表,阿马拉瓦蒂大佛塔则是南印度窣堵坡形制的代表。

桑奇大塔大塔的圆形台基直径约51.2米,上承半球形覆钵。

覆钵下部和台基表面覆盖着白绿色石灰石浮雕嵌板,覆钵上部涂以金色灰泥饰带。

覆钵顶部建有平台、伞盖。

台基的东西南北四方各自伸展出一座长方形露台,每座突出的方台上耸立着五根石柱(阿耶迦),代替了北印度宰堵波常见的塔门(陀兰那)。

这种“方牙四出”的形制是南印度宰堵波最典型的特征。

台基周围铺设着宽约4米的右绕甬道。

甬道外围是一圈高约3.5米的石灰石围栏,围栏内外两侧都装饰着圆形或半圆形浮雕。

围栏四方入口两旁蹲踞着石狮。

阿玛拉瓦蒂大塔是南印度最大的佛塔,始建于公元前200年左右,公元2世纪时大规模扩建,塔和周围栏碷上有精美雕刻。

大塔形制与我国唐代高僧义净记述的相同。

18世纪时遭毁坏。

现存文物有单体圆雕佛像和浮雕石板等,在英国伦敦大英博物馆收藏最多。

塔,在古印度叫“stupa”,音译为“窣(sū)堵波”。

中文叫浮图、浮屠或佛图,意译为方坟、圆冢等。

它是印度佛教中埋葬佛骨和圣徒骨骸的坟冢。

传说佛祖释迦牟尼的弟子从毗舍僧问佛陀怎样才能表示对他的忠心和虔诚。

佛陀听罢,将身上披的方袍平铺于地,再将化缘钵倒如在袍上,然后把锡杖竖立在覆钵上,这便是最早的串堵波的雏形。

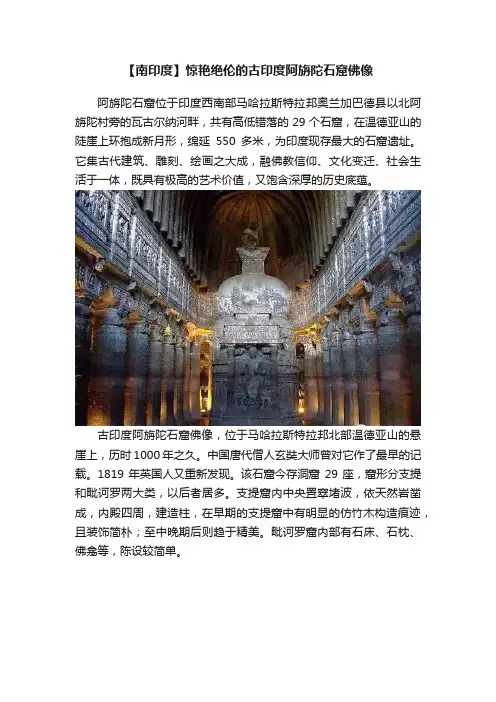

【南印度】惊艳绝伦的古印度阿旃陀石窟佛像阿旃陀石窟位于印度西南部马哈拉斯特拉邦奥兰加巴德县以北阿旃陀村旁的瓦古尔纳河畔,共有高低错落的29个石窟,在温德亚山的陡崖上环抱成新月形,绵延550多米,为印度现存最大的石窟遗址。

它集古代建筑、雕刻、绘画之大成,融佛教信仰、文化变迁、社会生活于一体,既具有极高的艺术价值,又饱含深厚的历史底蕴。

古印度阿旃陀石窟佛像,位于马哈拉斯特拉邦北部温德亚山的悬崖上,历时1000年之久。

中国唐代僧人玄奘大师曾对它作了最早的记载。

1819年英国人又重新发现。

该石窟今存洞窟29座,窟形分支提和毗诃罗两大类,以后者居多。

支提窟内中央置窣堵波,依天然岩凿成,内殿四周,建造柱,在早期的支提窟中有明显的仿竹木构造痕迹,且装饰简朴;至中晚期后则趋于精美。

毗诃罗窟内部有石床、石枕、佛龛等,陈设较简单。

古印度阿旃陀石窟,始凿于公元前2世纪,直延续到7世纪中叶。

现存30窟(包括一未完成窟)。

从东到西长550米,全部开凿在离地面10~30米不等的崖面上。

除5窟(即第9、10、19、26、29窟)为供信徒礼拜的支提窟外,余皆为僧房。

阿旃陀以其壁画艺术著称于世,是现存最早的印度古代壁画遗迹,多用晕染法,使人物形象立体化,这种手法对敦煌壁画有很大影响。

由于洞窟开凿年代分属三个不同时期,所存16窟壁画亦呈现出三种不同风格。

第9、10窟壁画涉及佛教的小乘形式。

绘制于公元前后,以本生故事为主。

佛教认为,佛陀是已入涅槃、彻底摆脱业报轮回的圣人,是不能再生的,所以多以象征性手法来表现,如法轮、莲花、小白象等。

第16、17窟为第二期壁画,约绘制于6世纪左右。

以人像和建筑图案的配合为特色,构图富于变化,线条流畅,笔法洗炼,色彩绚丽,内容多为佛教宣传。

第1、2窟为第三期壁画,约绘制于7世纪左右。

世俗性题材增多,与外来的中国、波斯风格融合混杂,社会生活的各方面都有所表现,如帝王宫廷欢宴、狩猎、朝觐的场面,飞禽走兽、奇花异卉等等,构图活泼,栩栩如生。

43ART HISTORY AND THEORIESNORTHERN ART 2020 02摘 要:藏传佛教中的雕塑具有独特的艺术特点,体现出藏族文化鲜明的宗教性和藏族人民独特的审美情趣。

佛教传入藏区后与本土化宗教艺术相融合并发展出自己的工艺,形成自己的风格,还影响蒙古及汉地,开创了藏传佛教艺术的新体系。

藏地佛造像形态非常多,一方面受到历史上各种文化的影响,另一方面由于藏传佛教流传地区广大,受益于各地区的地域特色。

本文即对四川省甘孜州的觉巴多吉所作藏传佛造像的艺术特色进行简要分析。

关键词:藏传佛教;雕塑艺术;佛造像一、康巴地区藏传佛教雕塑艺术的传承藏传佛教传入康巴地区(以下简称“康区”)的历史可以追溯到公元8世纪,当时的吐蕃名僧,也是藏传佛教“七觉士”之一的毗卢遮那在吐蕃王朝传播印度留学带来的密宗佛法。

但是此举受到早期吐蕃佛教和原始苯教的排挤。

由于受到双方的压力,毗卢遮那不得已离开吐蕃进入康区。

在康区毗卢遮那广收弟子,兴建寺庙,这标志着藏传佛教正式进入康区。

随后,因为朗达玛灭佛运动,导致大量吐蕃僧人进入康区,自此康区逐渐成为藏传佛教生存发展的重要地域。

[1]藏传佛教在康区的发展,也让藏传佛教的造像艺术在康区扎根生长。

最早传入康区的藏传佛教雕塑艺术风格主要受古印度、尼泊尔、克什米尔以及吐蕃原始苯教的影响。

但是由于康区汉藏杂居,所以在藏传佛教造像传承发展的过程中受到汉文化的影响也比较大。

因此,严格来说,康区的佛像并没有固定或统一的风格,有很多种脸型,雕刻风格也各有特色。

这些不同风格、不同流派的藏传佛教雕塑艺术主要依靠寺庙传承和家族传承。

近代以来又出现了佛学院以及民间文化传习所等形式。

[2]本文结合康区著名的玛康家族佛像工艺传承人觉巴多吉的藏传佛教雕塑艺术作品,试图对康区传承中的一种造像艺术风格进行初步探讨。

二、觉巴多吉藏传佛教造像艺术的特点觉巴多吉是四川省甘孜州新龙县洛谷寺在册活佛,是一位瑜伽大士,也是伏藏师,玛康家族佛像工艺制作传承的杰出代表,第十五代传人,制作了如五台山莲师圣像等殊胜的雕塑造像以及唐卡等作品。

藏拓故事之五“佛光普照北魏造像”(皇兴五年造像)佛教源于印度,何时传⼊中国,⾃古以来就有许多不同的说法。

但佛教信仰直到魏晋南北朝时⽅开始普遍,佛教艺术也才⼤为兴盛,其重要标志就是⼤量的北魏⽯窟佛造像。

魏、晋、南北朝虽仅历时368年,但是政冶状况紊乱,外戚争权,内乱不已,⼠⼤夫们收贿敛财,竞相⽃富,社会风⽓极为败坏。

这个时期可以说是中国历史上最复杂、最⿊暗的⼀个时代。

可就是这个时代却为中国的⽂化与艺术史写下了光辉和绚烂的⼀页,北魏的佛教雕刻就是那时所遗留下来的美术瑰宝。

北魏道武帝进⼊中原,定都平城以后,便奉佛教为国教。

后虽有太武帝的黜废佛教,可是其⼦⽂成帝继位之后,便⽴即宣布恢复佛法。

并于和平年间(公元460年⾄公元465年)命昙曜于京西武州凿窟造像,这就是今⽇著名于世的云冈⽯窟。

⾃⽂成帝以后,献⽂、孝⽂、宣武诸帝⽆不信仰佛教,⿎励佛教艺术。

根据《洛阳伽蓝记》记载,北魏末期,仅在洛阳城内就有伽蓝1367所。

普通百姓有感于社会动荡,⼈⽣⽆常,故时常造像祈福,或求死后往⽣极乐世界,见佛闻法;或冀今⽣获取功名,延年益寿。

由此可见,在皇帝的⿎励、民众的热衷下,北魏的佛教发展到了颠峰状态,极⼤地促进了北魏造像的发展。

北魏早期的造像,因继承了犍陀罗的风貌,所以⾝体结构协调,各部肢体⽐例正确。

⽽晚期雕塑受了南朝艺术的影响,造像风格为之⼀变,强调韵秀清丽的⽓质,⾝形削瘦,⾯形长圆,眉⽬清秀,双眼细长,⼀派南朝⼠⼤夫温⽂儒雅的姿态。

其⾐纹多以阴刻的技法表现,⾐折刻意安排,强调装饰性。

并且裙裾多作锯齿形。

精细的雕⼯,妍丽的纹饰,都与南朝造像相似。

这迥然的差异,可以说是北魏早期风格与晚期样式最⼤的分别。

北魏晚期的菩萨像,也因受了南朝艺术的影响,产⽣巨⼤的变化。

早期菩萨的⾚裸上⾝,蝉⾐薄裙。

晚期则往往是上⾝披着帔帛短衫,下⾝穿着厚重长裙。

此段时期北⽅菩萨像的发饰与⾝前衔扣帔帛的圆壁也往往因袭汉⼈的式样。

这类保守的菩萨是南朝艺术的⼀⼤特征。

海洋史研究(第十五辑)2020年8月第247-264页7~8世纟己东南亚倚坐佛像起源与传播研究新视野尼古拉斯•雷维尔(Nicolas Revire)*倚坐佛像(Skt.bhadrasana)®频繁出现于公元1千纪亚洲佛教造像中。

其主要有两种手势,单手说法印(vitarkamudra),或是双手说法印的变体手势转法轮印(dharmacakramudra or dharmacakrapra-vartanamudra)o有这类手印的造像在亚洲佛教中的传播是不均衡的。

虽然这种坐姿和说法印的组合经常出现在大陆、东南亚海域以及中亚和东亚,但在印度次大陆却是极其罕见的。

相反,与转法轮印的组合多出现在南亚及东南亚海域北部,而在东 南亚大陆和东亚都没有发现。

本文主要研究施说法印的倚坐佛像,试图将其起源与印度某一重要佛像联系起来。

②在考察南亚以外不同地区发现的这一图像时,笔者探讨唐朝时期(618-907)中亚与东亚模式在其向东南亚传播过程中扮演重要角色的可能性。

7~8世纪,东南亚的本土风格似乎并没有很强的影响力,至少不足以抵挡新模式带来的影响。

因此,人们可以在唐朝和丝绸之路上寻找一种*作者尼古拉斯•雷维尔(Nicolas Revire),泰国国立法政大学教授;译者冯筱媛,中山大学历史系博士后。

①学者们曾将这种坐姿称为“欧式坐姿”或倚坐。

出于多种原因,这两个术语都不尽如人意,并受到了批评。

②本文并非致力于辨认佛像,而是通过充足的文献、碑铭、考古学等证据,将一种手印与倚坐佛联系起来以确定佛像的身份(释迦牟尼、弥勒佛、毗卢遮那佛等)。

248海洋史研究(第十五辑)可能的施说法印倚坐佛的原型,或者更准确地说,寻找到一个“缺环”来 解释它随后在东南亚造像中的发展。

-东南亚一种特殊但广泛分布的图像越南南部茶荣省(t^Virih)河静(Sontho)的垂脚佛像可能是这类造像在东南亚最早的发现之一,可追溯至公元6 ~7世纪。

青州北齐佛像渊源的新思考①赵 玲(苏州科技大学 传媒与视觉艺术学院,江苏 苏州 215011)[ 摘 要 ]北齐时期,青州地区推翻了从北魏发展起来的小型但颇为精致复杂的背屏浮雕造像,形成了一种形制较大且造型简洁的单体圆雕佛像。

这类佛像取代了前朝已趋成熟的佛像样式,开启了隋唐造像的新风,在佛教美术发展中具有承前启后的历史重要性。

青州北齐佛像的突然变革,体现了外来因素的影响。

根据文献材料和考古资料的考察,可以形成这样的认识:影响青州北齐佛像的源头并非笈多佛像,而是南传佛教源点师子国的僧伽罗佛像。

[ 关键词 ]北齐;青州;僧伽罗;佛像;海上丝路[ 中图分类号 ] J18 [文献标识码]A [文章编号]1008-9675(2018)04-0092-07收稿日期:2018-04-28作者简介:赵 玲(1981- ),女,江苏常熟人,苏州科技大学传媒与视觉艺术学院讲师,研究方向:佛教美术。

①基金项目:2015年度国家社会科学基金艺术学青年项目《中印佛像海上丝路传播研究》(15CF140);2016年度江苏省高校哲学社会科学研究项目一般指导项目《论古印度佛教美术的早期阶段》(2016SJD760086);苏州科技大学人才引进科研资助项目《古印度早期佛教美术研究》(331812141)的阶段性成果。

②山东地区出土大量窖藏佛像遗存,具体发掘情况见于相关考古报告。

其中,青州情况见:夏名采、庄明军. 山东青州兴国寺故址出土石造像[J].文物. 1996(5)等;诸城情况见:任日新. 山东诸城发现北朝造像[J].考古. 1990(8)等;博兴情况见:常叙政、李少南.山东省博兴县出土一批北朝造像[J].文物. 1983(7)等。

自20世纪70年代末以来,山东地区的博兴、诸城、青州等地先后出土了大批佛教石、铜造像②,总数超过千件,时代历经北魏、东魏、北齐、隋、唐及北宋。

前后历经五百余年的规模化佛像制作,证实了这里不仅有着广泛的佛教信仰和崇拜基础,也集中了一大批优秀的工匠和优良的制像技艺,具备成熟的造像规范。

浅论青州龙兴寺菩萨雕塑的纯粹现实世界作者:柯秉飞来源:《文物世界》 2013年第6期对于古代菩萨像来说大众有所了解,但是青州龙兴寺菩萨造像有着特别的意义,具有现实社会的表现特性。

纯粹现实世界的表达并不存在原始宗教虚拟空间下的塑造,是雕塑工匠通过自己情感移入对人物形象的重构来唤醒观众视觉的意识,通过材料、图像赋予作品沉静、震撼的力量。

带给观众在空间中建构的那些表达作者的观念、激情和惊人作品的感性深度。

青州石刻菩萨像位于山东省青州龙兴寺。

遗址在青州市古城西门。

青州石刻在金维诺先生《青州龙兴寺佛教造像艺术》中有详情介绍。

1996年10月,在龙兴寺北部寺址中轴线大殿后五米处发掘出大型造像窑藏,出土大量的佛教造像。

造像形制有背屏式造像、造像碑、单体佛、菩萨造像、单体罗汉像、单体供养像。

造像时间从北魏到东魏,北齐、隋、唐、北宋均有,尤以北魏、北齐时期的造像数量最多,形体最大。

造像大部分保留彩绘和贴金。

彩绘的颜色有朱砂、宝蓝、赭石、孔雀绿、黑、白颜料。

贴金部分主要为佛像皮肤裸露部分。

另外,菩萨像、供养人像、飞天、火焰纹、龙体、莲花等也有饰件贴金。

北齐还出现卢舍那法界人中像,在佛的袈裟上绘有人物故事[1]。

龙兴寺窑藏中出土佛教造像材质也不同。

大约有7种。

1.石灰石造像,此种造像为主体,约占石质造像的95%以上。

石材材质为青州产的石灰石,这种石灰石造像雕刻极为精细,与云冈石窟、麦积山石窟、龙门石窟材质不同,更宜雕刻。

2.汉白玉造像,造像数量较少,雕刻较精。

3.花岗岩造像,造像数量较少,为灰白花岗岩,刻制较精。

4.陶造像,造像数量极少,且烧制火候较低,不便于揭取和保存。

5.铁造像,造像数量极少,从形制分析,出土的铁造像均为有坛基的坐姿像,但形体较小,锈蚀严重,保存较差。

6.泥塑造像,均为彩塑,埋藏数量不少,但因掩埋时间长,保存太差,难于清理出土。

7.木质造像,造像数量极少,且木质已朽,仅保存油漆残部。

油漆方法是用夹纻的三层麻布,一层细布,在其上面施漆[2]。

南印度阿玛拉瓦蒂流派艺术文/金云舟【摘要】南印度阿玛拉瓦蒂流派在早期佛教起源时期,与位于印度西北部的犍陀罗和位于印度西南部的秣菟罗长期共存,共同谱写出印度早期佛教艺术灿烂的篇章。

本文就阿玛拉瓦蒂流派艺术的发源及历史、阿玛拉瓦蒂大塔、阿玛拉瓦蒂流派分期展开研究。

【关键词】古印度;阿玛拉瓦蒂;佛教艺术;雕刻;佛像一、阿玛拉瓦蒂流派的发源与历史在古印度贵霜王朝的两大典型流派犍陀罗派和秣菟罗派之外,同时期还存在着另一佛教艺术流派,后世史称“阿玛拉瓦蒂流派”。

该流派在萨塔瓦哈纳王朝(也称为安达罗王朝)统治下的南印度地区不断发展,并在浩瀚的古印度佛像艺术早期,体现出独特的自身风格,与另两流派长期共存,呈鼎足而立之势,这样的局面一直持续到公元4世纪的笈多王朝。

阿玛拉瓦蒂流派以阿玛拉瓦蒂、纳加尔朱纳康达和贾加雅佩塔三地的佛教建筑与雕刻为代表,均位于南印度克里希纳河沿线。

早期的萨塔瓦哈纳王朝幅员广阔、国力强盛,与北部的贵霜王朝南北对峙,统治着印度南部的大部分地区,并且于公元124年,战胜塞卡统治者,夺得德干地区的霸权。

但国王瓦西什蒂普特拉·萨塔卡尔尼在位时期(约130—159年)丧失德干霸权,被迫将王朝中心从德干西部东移至戈达瓦里河下游与克里希纳河下游之间的三角洲地区,史称后期萨塔瓦哈纳王朝(或后期安达罗王朝)。

因此,阿玛拉瓦蒂也囊括后期萨塔瓦哈纳王朝的中心地域,并被某些考古学家认为是后期萨塔瓦哈纳王朝的东都丹亚卡塔卡的所在地。

地区王朝的兴衰与佛教艺术的繁盛有着复杂的联结,萨塔瓦哈纳诸王多信奉印度教,但对于佛教持宽容态度并予以赞助。

赵玲(浙江大学 人文学院,浙江 杭州 310028)[ 摘 要 ]本文通过对北朝“青州模式”造像与南印度阿玛拉瓦蒂造像系统渊源关系的讨论,指出印度阿玛拉瓦蒂造像是中国早期佛教艺术渊源的主题之一,这为进一步追寻中印早期佛教艺术的海上传播系统提供了新的实物依据。

[ 关键词 ]青州模式;佛教造像;阿玛拉瓦蒂;渊源[ 中图分类号 ] J32 [文献标识码]A [文章编号]1008-9675(2014)02-0063-06论“青州模式”佛教造像的阿玛拉瓦蒂渊源①收稿日期:2014-01-25作者简介:赵玲(1981-),女,浙江大学人文学院博士后。

研究方向:佛教美术。

①基金项目:第53批中国博士后科学基金资助项目“南印度阿玛拉瓦蒂佛教造像研究”(资助编号:2013M531444)。

②参见罗世平,《青州北齐造像及其样式问题》,《美术研究》2000年第3期,第47-52页。

李森也采用此说:李森,《龙兴寺历史与窑藏佛教像研究》,山东大学博士论文,2005。

自1983年山东博兴出土百余件青铜造像后,山东造像一度引起了学界的关注。

稍后,在山东诸城、青州、莱州、临朐等地陆续地发现了大批佛教造像。

尤其是1996年,山东青州龙兴寺遗址一处大型佛教造像窑藏坑出土了大规模的佛教石造像,激起了学界的高度重视和热烈讨论。

这批造像不仅风格鲜明,题材丰富,技艺成熟,贴金彩绘完好,更为重要的是,造像历经北魏、东魏、北齐、隋、唐和北宋数朝,跨越五百余年,数量多达400余件(包括石雕、铁雕和泥塑)。

大量山东佛像的发现充分显示了从北朝开始,这里曾是我国东部佛教艺术的中心。

由于这里地处古青州城,我们将这里发现的造像统称为“青州造像”,将这种独具一格的佛教造像模式称为“青州模式”。

一、前言青州造像自发现以来,引起了学界的广泛关注。

几大窑藏地址分别发布了发掘简报,温玉成、夏名采等学者在此基础上陆续发表了考察报告和发掘纪实。

这些材料为研究青州造像提供了最为重要的第一手资料。

随后的研究,逐步涵盖了历史、考古、宗教、艺术等多个学科领域,已经取得了颇为丰富的研究成果。

然而,以往的研究在“青州模式”佛像渊源这一关键问题上,较多着力于本土和印度笈多渊源的讨论上。

1993年,刘凤君先生系统地研究了山东北朝造像艺术;1998年,他开创性地提出了“青州风格”的提法。

之后,学界开始关注“青州风格”渊源的探究,开始追寻该造像系统和技艺的渊源。

1998年,杨泓先生指出,龙兴寺造像是北朝和南朝双重影响下,结合地方特色的产物。

2000年,金维诺先生在《南梁与北齐造像的成就与影响》一文中,提出青州造像受到南朝和南海诸国造像样式的综合影响而成。

这一说法具有前瞻性,尤其是南海诸国的外来影响之说,得到了罗世平②、丁明夷等人的支持。

并且,罗世平认为,这种外来影响的源点是印度笈多样式,这同时为佛像样式传入的大致年代提供了依据。

稍后,费泳发表专文指出,青州模式造像源自南朝,且晋魏隋时期造像风格的整体演变大体是由北方“凉州模式”与“青州模式”共同构建的论断。

台湾学者李玉珉也在2004年专文讨论了山东北朝造像与南朝造像之间的关系问题。

这些见解,都认识到青州模式的形成和发展因素的多元性,尤其是关于“青州模式”是受笈多样式直接移植的开创性见解,是中印佛教艺术源流关系的大发现。

综合以往的研究,对青州模式造像渊源的研究多集中于对南北朝渊源的讨论,外来影响的探讨则略显单薄。

青州造像兴起于佛教艺术大发展的南北朝时期,尽管造像风格不乏本土风貌,但更多体现了它的独立和独特性,这是受到外来因素直接影响的结果。

而作为南北朝时期影响我国的古印度“笈多样式”与青州造像关系不大,笈多样式是在公元四至七世纪,经西域丝绸之路传入中国的,与青州造像的年代序列并不符合。

而且,笈多造像的传播经西域和中原地区,西域的笈多风格最为浓郁,越往东则越淡薄。

地处东部沿海的青州地区,虽仍有笈多风格的形迹,但已并不占主导。

二、“青州模式”的佛教造像北朝时期,青州地区兴起佛教造像活动,造像具有显著的地域风貌,既与中原不同,也与南方相异。

尽管青州造像的形成和来源较为复杂,但不论在造像风格和造像题材、信仰上,青州造像的外来因素是“青州模式”的重要特征:首先,北魏初创时,以背屏式造像居多,佛像以本土风貌为主,但背屏已经出现独特的飞天托塔图像;第二,自东魏始,除背屏造像以外,出现单尊立像,造像风格和功能开始转变,“青州模式”造像的风格特征基本确立;第三,北齐单体圆雕发展成熟,成为青州造像的主流。

以下结合出土造像的风格和图像特征,分期讨论其造像风格的演变。

(一)北魏(公元386至534年)北魏初创流行背屏式造像,有三尊和单尊两种。

北魏太和元年(477)一佛二菩萨像(图1)造像碑是青州早期造像的典型样式,造像年代明确,保存完好,可视为北魏初创时期佛像的基准样式。

碑体为汉白玉材质,临沂城西北15公里义堂公社出土,现藏于山东省临沂博物馆。

造像一佛二菩萨三尊像身披通肩僧服,束高发髻,右手施无畏印,分立于仰覆莲花座上,下有方台座上,台座正前方有铭文,铭刻年纪、造像事由和造像者姓名等。

背屏火焰状,仅刻出火焰纹外沿。

造像台座有题记“太和元年三月四日周记才兄弟三人为父母敬造白玉像一区”。

[1]山东省高青县青城至周村出土的北魏太和十九年(495)造弥勒像(图2),也是青州北魏早期造像的代表之作,造像通高仅13厘米。

造像主尊弥勒像已残,背屏上残留一莲花头光在像碑上,下方有两个插口,可见主尊与碑体是分开制作,用榫固定。

两侧菩萨施无畏印立于莲花座上。

台座已残,依稀可辨二菩萨头束高发髻,身着褒衣博带立于莲花座上。

碑体依旧为火焰形,火焰顶部有逐渐升高的趋势,三尊高浮雕飞天正面像,均匀分布在尊像上方,造像较为臃肿。

碑体外沿呈火焰纹。

造像碑体有铭文:“大魏太和十九年渤海郡欧阳解愁为亡儿造弥勒尊像愿令亡□□遇弥勒□会说法□无生□心”。

[2]正始四年(507)三尊立像(图3)是北魏晚期之作,于青州龙兴寺出土,保利艺术博物馆藏,是目前保存较为完整的三尊像碑。

一佛二菩萨均有高高隆起的束发,具有显著的褒衣博带样式,僧袍内着僧祗支,衣袍外展,有飘逸感。

佛陀呈施无畏印站立在仰覆莲花座上。

主尊莲花座两侧有翔龙,两侧菩萨立于从翔龙口中吐出的莲花座上。

菩萨站立的莲花座前方各有一狮子,前腿直立。

造像背屏呈火焰状,火焰屏上方有六飞天分列两侧托塔浮雕,上方为两飞天双手捧起覆钵式佛塔,其下为四位伎乐天正吹奏乐器。

飞天身着长裙,披帛绕肩飘在,姿态轻盈。

类似的还有龙兴寺出土的太昌元年(532年)惠照造弥勒三尊像(图4),造像背屏是飞天与翔龙,上有佛像。

造像整体残高仅51厘米,下部已残,背屏上部正中是一尊翔龙,上有一佛从莲花中升起,两侧下方为四飞天伎乐。

主尊弥勒头部已残,莲花头光,外有卷草纹。

两侧为菩萨,有素面头光。

北魏时期,多背屏式造像。

北魏早期较流行小型像,晚期造像逐渐增大。

尊像基本上承袭了南北朝秀骨清像样式。

佛像束高发髻,头发呈螺状、涡旋状、波浪状等,头后有莲花头光。

佛陀面部略呈方形,眼微睁,僧袍内着僧祗支,僧袍呈褒衣博带式。

主尊与台座用榫与背屏固定,台座常有碑铭。

背屏通常呈火焰形,背屏装饰从北魏早期单纯的火焰纹饰向晚期的飞天托塔图像转变,随后,飞天托塔和倒龙元素成为背屏造像的重要元素:覆钵式佛塔和翔龙位于顶部,飞天分列两侧,有四身、六身几种。

飞天下方是主尊像,主尊多为释迦和弥勒。

在此值得注意的是,背屏飞天托塔(或龙)往往与底部翔龙莲花座一同出现,这样的图像组合似乎具有主题性。

可以说,北魏时期造像以本土样式为主,但也有翔龙、飞天托塔等外来元素的表现。

看来“青州模式”已初具规模。

(二)东魏(公元534至550年)东魏虽仅维持短短16年,但造像技艺在此期间发展十分迅速,造像不仅承袭了北魏的基本模式,而且作出了不少发展与完善,“青州模式”的基本面貌逐步确立。

东魏天平三年(536)尼智明造弥勒三尊像(图5)和天平三年邢长振造释迦三尊像(图6)均为典型的北魏样式的延续。

三尊立像均梳高发髻、方形脸,衣纹呈褒衣博带样式,佛与二协侍菩萨均施无畏印立于仰覆莲花台座,碑体背后刻铭文。

尼智明造弥勒三尊图1 北魏太和元年(477)一佛二菩萨立像碑,山东临沂,山东省临沂市博物馆藏。

采自:《文物》,1986.10,页96图2 北魏太和十九年(495)造弥勒像,山东省高青县青城至周村。

采自:《文物》,1987年第4期,页32,图2图3 北魏正始四年(507)法想造弥勒三尊像,通高153厘米,像高68厘米,协侍菩萨高45厘米。

铭文13行78字。

采自:《保利藏珍》编辑委员会,《保利藏珍——石刻佛教造像精品选》,岭南美术出版社,2000,第30页像上方火焰背屏已残,三尊主像依旧是褒衣博带的秀骨清像样式。

造像分立翔龙吐莲座上。

邢长振造释迦三尊像背屏有典型的飞天托塔图像,与底部翔龙莲花台座一同表现,这是北魏图像特征的延续。

彩绘的典型之作还有东魏彩绘石雕佛三尊立像(图7),全高仅45厘米,却十分精致。

一佛二菩萨立于翔龙吐莲座上,秀骨清像的佛陀跣足立于台座,双手已残,全身身披朱砂色僧袍,上有浅浅的刻线,内着僧祗支。

此时,束发样式已经转变为满头小螺发,头部彩绘已脱落。

两侧菩萨像头顶宝冠。

另一尊东魏贴金彩绘石刻佛三尊立像(图8)造像,残高134厘米。

佛像面带微笑,两眼微睁,满头螺发,袈裟彩绘纹与衣纹刻线相互交叉。

胁侍菩萨头戴宝冠,披挂X 状璎珞。

东魏时期,彩绘和宝冠菩萨在造像碑中的表现,喻示着“青州模式”在此时的逐步成熟和确立。

这一阶段,青州造像一方面处于自身发展成熟阶段,另一方面与外来造像和佛典的交流融合密切的时期。

在这种情况下,佛像僧袍下摆有减少的趋势,但仍微微外展,衣纹少而浅,头部开始表现为细密的螺发,高肉髻,脸微笑。

菩萨呈女相,戴宝冠。

该时期尚不流行单尊像的制作,依旧以背屏造像为主,但背屏向大型发展,技术渐趋成熟。

(三)北齐(公元550年至577年)北齐也有背屏造像的延续,但不占主导,单体佛像大为流行。

造像风格方面,一改北魏、东魏时期的基本面貌,呈现新的风格特征。

这时期的背屏造像如山东博兴县出土的一尊北齐太宁二年(562)一佛二菩萨像(图9),尽管造像仅存造像下半部,依旧可以从残存部份了解三尊像原为通肩对称样式,衣纹下摆不再外展,而是自然下垂,佛像跣足立于仰覆莲花座上。

另一件背屏式造像是北齐武平五年(574)一佛二菩萨像(图10),造像顶部是三对飞天托起一座佛塔,下方立一佛二菩萨像。

佛像衣袍呈自然下垂,是这时期的主要特征。

北齐时期,单尊圆雕立像流行并成为风尚,标志着佛像已发展成熟。

佛像有袒右肩或通肩两种样式。

袒右肩式如北齐贴金彩绘石雕佛立像(图11),高60厘米。

造像微微呈三区式,重心落于右脚,双手已残。