中国年号干支公元纪年对照表

- 格式:pdf

- 大小:3.74 MB

- 文档页数:12

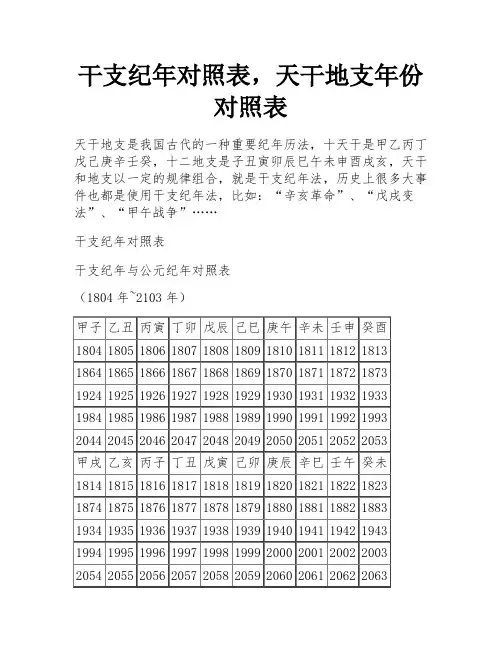

干支纪年对照表,天干地支年份对照表天干地支是我国古代的一种重要纪年历法,十天干是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸,十二地支是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥,天干和地支以一定的规律组合,就是干支纪年法,历史上很多大事件也都是使用干支纪年法,比如:“辛亥革命”、“戊戌变法”、“甲午战争”……干支纪年对照表干支纪年与公元纪年对照表(1804年~2103年)干支纪年与公元纪年公元纪年,原称基督纪年,亦称西历或西元,是历史年轮演进的顺序代码,是一个无限延伸的数字序号,有“公元前”和“公元后”之分。

公元纪年又译为国瑞历、额我略历、格列高利历、格里高利历,亦称西元,是意大利医生兼哲学家里利乌斯(Aloysius Lilius)对《儒略历》加以改革而编制成的一种历法。

公元1582年,教皇格列高利十三世予以批准颁行。

“公元”是公历的纪元,产生于公元6世纪,当时,基督徒们极力扩大教会的统治势力,几乎把任何事情都附会于基督教会。

我国从1912年1月1日开始采用CCBA日历年,但直到1949年中华人民共和国成立后才真正生效。

在此之前,一直采用主枝与年号平行编年的编年方法。

干支年表法采用六十钉表(干支表)循环年表,规律性强。

事实上,自汉代以来,干支年表两千多年来从未间断,是珍贵的年表史料。

我国古代使用干支纪年法,至少确定于商朝。

夏朝的历法叫《夏小正》,其中用十天干来记日,周期太短不方便。

之后又发明了十二地支记日,较天干多了两个元素,还是不方便。

把两者合起来,周期是六十,方便多了,于是固定下来。

慢慢地干支成为我国固定的纪年方法。

一个周期也被称为一个甲子,一直沿用到二十世纪初,近四千年的时间。

干支纪年方法创始于夏代,因此称夏历;夏历以月亮的圆缺周期为一个月,月亮为阴,因此又称“阴历”。

由于阴历平均每年的天数比太阳年少11天,所以在19年里设置7个闰月,叫“十九年七闰”,这样就与太阳年一致了。

古人把一个太阳年分成24个节气,如立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨……用于农业生产,故称农历。

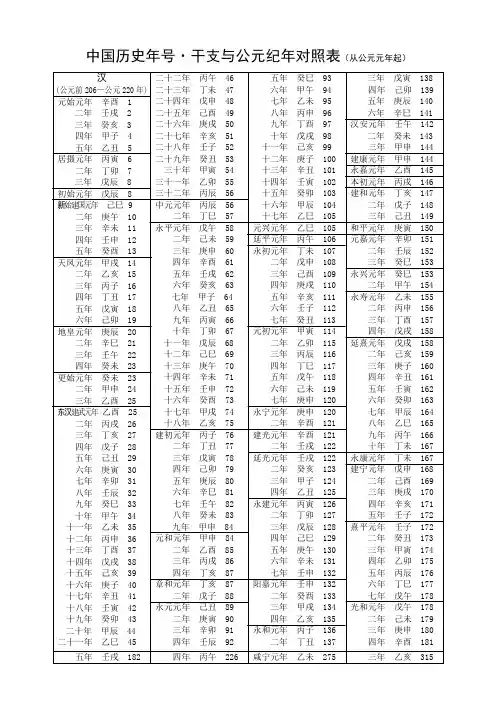

中国历史年号·干支与公元纪年对照表(从公元元年起)华夏族(皇帝)--4000多年前尧舜禹夏朝--约公元前22世纪-公元前17世纪商朝--约公元前17世纪初-公元前11世纪周朝--约公元前11世纪-公元前256年,分为西周,东周,东周又分为春秋,战国秦朝--公元前221-元前206年秦王(赢政)统一六国,之后项羽和刘邦为争夺帝位,进行了四年的楚汉战争。

西汉--公元前206年-公元25年,汉高祖(刘邦)->汉文帝->汉景帝(刘启)->汉武帝(刘彻)东汉--公元25-220年(汉光武帝)刘秀三国--公元220-280 年刘备、曹操、孙权争夺天下魏:220~265(45年)蜀:221~263(42年)吴:222~280(58年)晋朝--公元265-420年分为西晋,东晋西晋:265~317(52年)东晋:317~420(103年)南北朝:420~589年(169年)南朝:宋(420~479)齐(479~502)梁(502~557)陈(557~589)北朝:北魏(386~534)东魏(534~550)西魏(535~556)北齐(550~557)北周(557~581)随:581~618(37年)唐:618~907(200余年)五代:907~960(53年)后梁(907~923)后唐(923~936)后晋(936~947)后周(920~960)宋:960~1279(300余年)北宋:960~1127(100余年)南宋:1127~1279(100余年)与宋同时期辽:907~1125(200余年)金:1115~1234(100余年)元:1206~1368(1206铁木真建国,1271年正是定国号为元,97年)明:1368~1644(200余年)清:1616~1911(200余年)中华民国:1912~1949(37年)中华人民共和国:1949.10.1至今。

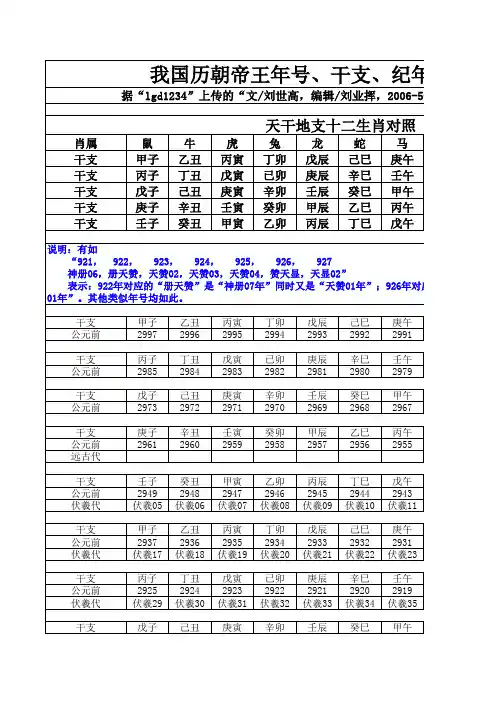

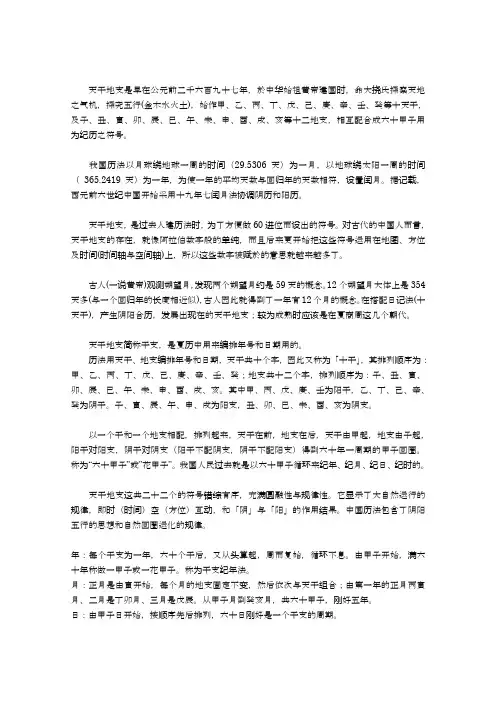

天干地支是早在公元前二千六百九十七年,於中华始祖黄帝建国时,命大挠氏探察天地之气机,探究五行(金木水火土),始作甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸等十天干,及子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等十二地支,相互配合成六十甲子用为纪历之符号。

我国历法以月球绕地球一周的时间(29.5306天)为一月,以地球绕太阳一周的时间(365.2419 天)为一年,为使一年的平均天数与回归年的天数相符,设置闰月。

据记载,西元前六世纪中国开始采用十九年七闰月法协调阴历和阳历。

天干地支,是过去人建历法时,为了方便做60进位而设出的符号。

对古代的中国人而言,天干地支的存在,就像阿拉伯数字般的单纯,而且后来更开始把这些符号运用在地图、方位及时间(时间轴与空间轴)上,所以这些数字被赋於的意思就越来越多了。

古人(一说黄帝)观测朔望月,发现两个朔望月约是59天的概念。

12个朔望月大体上是354天多(与一个回归年的长度相近似),古人因此就得到了一年有12个月的概念。

在搭配日记法(十天干),产生阴阳合历,发展出现在的天干地支;较为成熟时应该是在夏商周这几个朝代。

天干地支简称干支,是夏历中用来编排年号和日期用的。

历法用天干、地支编排年号和日期,天干共十个字,因此又称为「十干」,其排列顺序为:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支共十二个字,排列顺序为:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

其中甲、丙、戊、庚、壬为阳干,乙、丁、己、辛、癸为阴干。

子、寅、辰、午、申、戌为阳支,丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支。

以一个干和一个地支相配,排列起来,天干在前,地支在后,天干由甲起,地支由子起,阳干对阳支,阴干对阴支(阳干不配阴支,阴干不配阳支)得到六十年一周期的甲子回圈。

称为“六十甲子”或”花甲子”。

我国人民过去就是以六十甲子循环来纪年、纪月、纪日、纪时的。

天干地支这共二十二个的符号错综有序,充满圆融性与规律性。

它显示了大自然运行的规律,即时(时间)空(方位)互动,和「阴」与「阳」的作用结果。

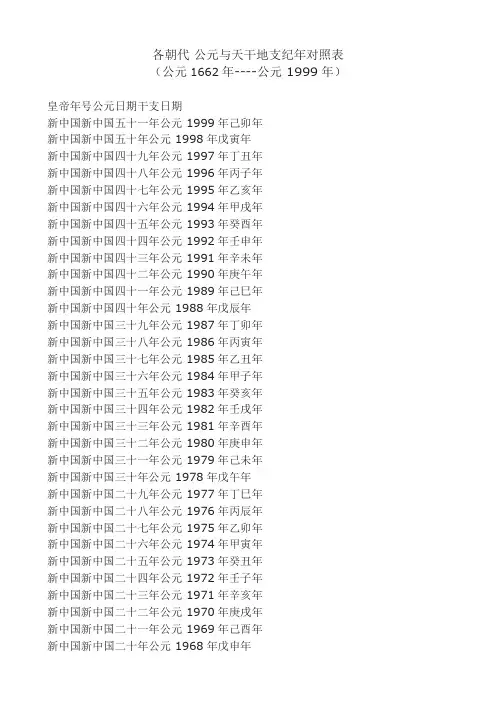

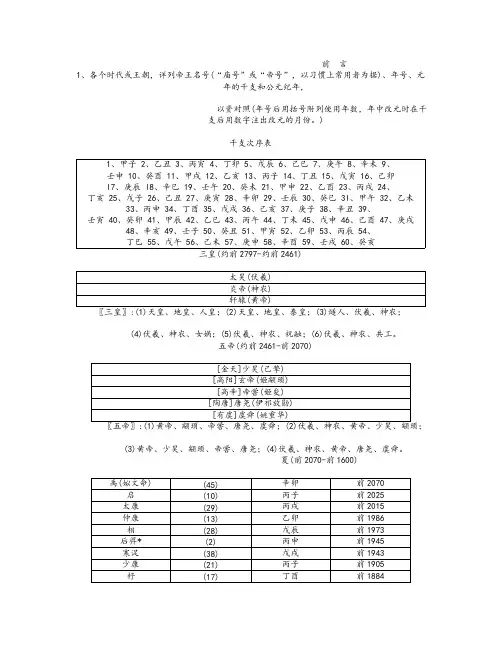

各朝代公元与天干地支纪年对照表(公元1662年----公元 1999年)皇帝年号公元日期干支日期新中国新中国五十一年公元 1999年己卯年新中国新中国五十年公元 1998年戊寅年新中国新中国四十九年公元 1997年丁丑年新中国新中国四十八年公元 1996年丙子年新中国新中国四十七年公元 1995年乙亥年新中国新中国四十六年公元 1994年甲戌年新中国新中国四十五年公元 1993年癸酉年新中国新中国四十四年公元 1992年壬申年新中国新中国四十三年公元 1991年辛未年新中国新中国四十二年公元 1990年庚午年新中国新中国四十一年公元 1989年己巳年新中国新中国四十年公元 1988年戊辰年新中国新中国三十九年公元 1987年丁卯年新中国新中国三十八年公元 1986年丙寅年新中国新中国三十七年公元 1985年乙丑年新中国新中国三十六年公元 1984年甲子年新中国新中国三十五年公元 1983年癸亥年新中国新中国三十四年公元 1982年壬戌年新中国新中国三十三年公元 1981年辛酉年新中国新中国三十二年公元 1980年庚申年新中国新中国三十一年公元 1979年己未年新中国新中国三十年公元 1978年戊午年新中国新中国二十九年公元 1977年丁巳年新中国新中国二十八年公元 1976年丙辰年新中国新中国二十七年公元 1975年乙卯年新中国新中国二十六年公元 1974年甲寅年新中国新中国二十五年公元 1973年癸丑年新中国新中国二十四年公元 1972年壬子年新中国新中国二十三年公元 1971年辛亥年新中国新中国二十二年公元 1970年庚戌年新中国新中国二十一年公元 1969年己酉年新中国新中国二十年公元 1968年戊申年新中国新中国十九年公元 1967年丁未年新中国新中国十八年公元 1966年丙午年新中国新中国十七年公元 1965年乙巳年新中国新中国十六年公元 1964年甲辰年新中国新中国十五年公元 1963年癸卯年新中国新中国十四年公元 1962年壬寅年新中国新中国十三年公元 1961年辛丑年新中国新中国十二年公元 1960年庚子年新中国新中国十一年公元 1959年己亥年新中国新中国十年公元 1958年戊戌年新中国新中国九年公元 1957年丁酉年新中国新中国八年公元 1956年丙申年新中国新中国七年公元 1955年乙未年新中国新中国六年公元 1954年甲午年新中国新中国五年公元 1953年癸巳年新中国新中国四年公元 1952年壬辰年新中国新中国三年公元 1951年辛卯年新中国新中国二年公元 1950年庚寅年新中国新中国元年公元 1949年己丑年民国民国民国三十八年公元 1949年己丑年民国民国三十七年公元 1948年戊子年民国民国三十六年公元 1947年丁亥年民国民国三十五年公元 1946年丙戌年民国民国三十四年公元 1945年乙酉年民国民国三十三年公元 1944年甲申年民国民国三十二年公元 1943年癸未年民国民国三十一年公元 1942年壬午年民国民国三十年公元 1941年辛巳年民国民国二十九年公元 1940年庚辰年民国民国二十八年公元 1939年己卯年民国民国二十七年公元 1938年戊寅年民国民国二十六年公元 1937年丁丑年民国民国二十五年公元 1936年丙子年民国民国二十四年公元 1935年乙亥年民国民国二十三年公元 1934年甲戌年民国民国二十二年公元 1933年癸酉年民国民国二十一年公元 1932年壬申年民国民国二十年公元 1931年辛未年民国民国十九年公元 1930年庚午年民国民国十八年公元 1929年己巳年民国民国十七年公元 1928年戊辰年民国民国十六年公元 1927年丁卯年民国民国十五年公元 1926年丙寅年民国民国十四年公元 1925年乙丑年民国民国十三年公元 1924年甲子年民国民国十二年公元 1923年癸亥年民国民国十一年公元 1922年壬戌年民国民国十年公元 1921年辛酉年民国民国九年公元 1920年庚申年民国民国八年公元 1919年己未年民国民国七年公元 1918年戊午年民国民国六年公元 1917年丁巳年民国民国五年公元 1916年丙辰年民国民国四年公元 1915年乙卯年民国民国三年公元 1914年甲寅年民国民国二年公元 1913年癸丑年民国民国元年公元 1912年壬子年清清溥仪宣统三年公元 1911年辛亥年清溥仪宣统二年公元 1910年庚戌年清溥仪宣统元年公元 1909年己酉年清德宗载湉光绪三十四年公元 1908年戊申年清德宗载湉光绪三十三年公元 1907年丁未年清德宗载湉光绪三十二年公元 1906年丙午年清德宗载湉光绪三十一年公元 1905年乙巳年清德宗载湉光绪三十年公元 1904年甲辰年清德宗载湉光绪二十九年公元 1903年癸卯年清德宗载湉光绪二十八年公元 1902年壬寅年清德宗载湉光绪二十七年公元 1901年辛丑年清德宗载湉光绪二十六年公元 1900年庚子年清德宗载湉光绪二十五年公元 1899年己亥年清德宗载湉光绪二十四年公元 1898年戊戌年清德宗载湉光绪二十三年公元 1897年丁酉年清德宗载湉光绪二十二年公元 1896年丙申年清德宗载湉光绪二十一年公元 1895年乙未年清德宗载湉光绪二十年公元 1894年甲午年清德宗载湉光绪十九年公元 1893年癸巳年清德宗载湉光绪十八年公元 1892年壬辰年清德宗载湉光绪十七年公元 1891年辛卯年清德宗载湉光绪十六年公元 1890年庚寅年清德宗载湉光绪十五年公元 1889年己丑年清德宗载湉光绪十四年公元 1888年戊子年清德宗载湉光绪十三年公元 1887年丁亥年清德宗载湉光绪十二年公元 1886年丙戌年清德宗载湉光绪十一年公元 1885年乙酉年清德宗载湉光绪十年公元 1884年甲申年清德宗载湉光绪九年公元 1883年癸未年清德宗载湉光绪八年公元 1882年壬午年清德宗载湉光绪七年公元 1881年辛巳年清德宗载湉光绪六年公元 1880年庚辰年清德宗载湉光绪五年公元 1879年己卯年清德宗载湉光绪四年公元 1878年戊寅年清德宗载湉光绪三年公元 1877年丁丑年清德宗载湉光绪二年公元 1876年丙子年清德宗载湉光绪元年公元 1875年乙亥年清穆宗载淳同治十三年公元 1874年甲戌年清穆宗载淳同治十二年公元 1873年癸酉年清穆宗载淳同治十一年公元 1872年壬申年清穆宗载淳同治十年公元 1871年辛未年清穆宗载淳同治九年公元 1870年庚午年清穆宗载淳同治八年公元 1869年己巳年清穆宗载淳同治七年公元 1868年戊辰年清穆宗载淳同治六年公元 1867年丁卯年清穆宗载淳同治五年公元 1866年丙寅年清穆宗载淳同治四年公元 1865年乙丑年清穆宗载淳同治三年公元 1864年甲子年清穆宗载淳同治二年公元 1863年癸亥年清穆宗载淳同治元年公元 1862年壬戌年清文宗奕詝咸丰十一年公元 1861年辛酉年清文宗奕詝咸丰十年公元 1860年庚申年清文宗奕詝咸丰九年公元 1859年己未年清文宗奕詝咸丰八年公元 1858年戊午年清文宗奕詝咸丰七年公元 1857年丁巳年清文宗奕詝咸丰六年公元 1856年丙辰年清文宗奕詝咸丰五年公元 1855年乙卯年清文宗奕詝咸丰四年公元 1854年甲寅年清文宗奕詝咸丰三年公元 1853年癸丑年清文宗奕詝咸丰二年公元 1852年壬子年清文宗奕詝咸丰元年公元 1851年辛亥年清宣宗旻宁道光三十年公元 1850年庚戌年清宣宗旻宁道光二十九年公元 1849年己酉年清宣宗旻宁道光二十八年公元 1848年戊申年清宣宗旻宁道光二十七年公元 1847年丁未年清宣宗旻宁道光二十六年公元 1846年丙午年清宣宗旻宁道光二十五年公元 1845年乙巳年清宣宗旻宁道光二十四年公元 1844年甲辰年清宣宗旻宁道光二十三年公元 1843年癸卯年清宣宗旻宁道光二十二年公元 1842年壬寅年清宣宗旻宁道光二十一年公元 1841年辛丑年清宣宗旻宁道光二十年公元 1840年庚子年清宣宗旻宁道光十九年公元 1839年己亥年清宣宗旻宁道光十八年公元 1838年戊戌年清宣宗旻宁道光十七年公元 1837年丁酉年清宣宗旻宁道光十六年公元 1836年丙申年清宣宗旻宁道光十五年公元 1835年乙未年清宣宗旻宁道光十四年公元 1834年甲午年清宣宗旻宁道光十三年公元 1833年癸巳年清宣宗旻宁道光十二年公元 1832年壬辰年清宣宗旻宁道光十一年公元 1831年辛卯年清宣宗旻宁道光十年公元 1830年庚寅年清宣宗旻宁道光九年公元 1829年己丑年清宣宗旻宁道光八年公元 1828年戊子年清宣宗旻宁道光七年公元 1827年丁亥年清宣宗旻宁道光六年公元 1826年丙戌年清宣宗旻宁道光五年公元 1825年乙酉年清宣宗旻宁道光四年公元 1824年甲申年清宣宗旻宁道光三年公元 1823年癸未年清宣宗旻宁道光二年公元 1822年壬午年清宣宗旻宁道光元年公元 1821年辛巳年清仁宗顺琰嘉庆二十五年公元 1820年庚辰年清仁宗顺琰嘉庆二十四年公元 1819年己卯年清仁宗顺琰嘉庆二十三年公元 1818年戊寅年清仁宗顺琰嘉庆二十二年公元 1817年丁丑年清仁宗顺琰嘉庆二十一年公元 1816年丙子年清仁宗顺琰嘉庆二十年公元 1815年乙亥年清仁宗顺琰嘉庆十九年公元 1814年甲戌年清仁宗顺琰嘉庆十八年公元 1813年癸酉年清仁宗顺琰嘉庆十七年公元 1812年壬申年清仁宗顺琰嘉庆十六年公元 1811年辛未年清仁宗顺琰嘉庆十五年公元 1810年庚午年清仁宗顺琰嘉庆十四年公元 1809年己巳年清仁宗顺琰嘉庆十三年公元 1808年戊辰年清仁宗顺琰嘉庆十二年公元 1807年丁卯年清仁宗顺琰嘉庆十一年公元 1806年丙寅年清仁宗顺琰嘉庆十年公元 1805年乙丑年清仁宗顺琰嘉庆九年公元 1804年甲子年清仁宗顺琰嘉庆八年公元 1803年癸亥年清仁宗顺琰嘉庆七年公元 1802年壬戌年清仁宗顺琰嘉庆六年公元 1801年辛酉年清仁宗顺琰嘉庆五年公元 1800年庚申年清仁宗顺琰嘉庆四年公元 1799年己未年清仁宗顺琰嘉庆三年公元 1798年戊午年清仁宗顺琰嘉庆二年公元 1797年丁巳年清仁宗顺琰嘉庆元年公元 1796年丙辰年清高宗弘历乾隆六十年公元 1795年乙卯年清高宗弘历乾隆五十九年公元 1794年甲寅年清高宗弘历乾隆五十八年公元 1793年癸丑年清高宗弘历乾隆五十七年公元 1792年壬子年清高宗弘历乾隆五十六年公元 1791年辛亥年清高宗弘历乾隆五十五年公元 1790年庚戌年清高宗弘历乾隆五十四年公元 1789年己酉年清高宗弘历乾隆五十三年公元 1788年戊申年清高宗弘历乾隆五十二年公元 1787年丁未年清高宗弘历乾隆五十一年公元 1786年丙午年清高宗弘历乾隆五十年公元 1785年乙巳年清高宗弘历乾隆四十九年公元 1784年甲辰年清高宗弘历乾隆四十八年公元 1783年癸卯年清高宗弘历乾隆四十七年公元 1782年壬寅年清高宗弘历乾隆四十六年公元 1781年辛丑年清高宗弘历乾隆四十五年公元 1780年庚子年清高宗弘历乾隆四十四年公元 1779年己亥年清高宗弘历乾隆四十三年公元 1778年戊戌年清高宗弘历乾隆四十二年公元 1777年丁酉年清高宗弘历乾隆四十一年公元 1776年丙申年清高宗弘历乾隆四十年公元 1775年乙未年清高宗弘历乾隆三十九年公元 1774年甲午年清高宗弘历乾隆三十八年公元 1773年癸巳年清高宗弘历乾隆三十七年公元 1772年壬辰年清高宗弘历乾隆三十六年公元 1771年辛卯年清高宗弘历乾隆三十五年公元 1770年庚寅年清高宗弘历乾隆三十四年公元 1769年己丑年清高宗弘历乾隆三十三年公元 1768年戊子年清高宗弘历乾隆三十二年公元 1767年丁亥年清高宗弘历乾隆三十一年公元 1766年丙戌年清高宗弘历乾隆三十年公元 1765年乙酉年清高宗弘历乾隆二十九年公元 1764年甲申年清高宗弘历乾隆二十八年公元 1763年癸未年清高宗弘历乾隆二十七年公元 1762年壬午年清高宗弘历乾隆二十六年公元 1761年辛巳年清高宗弘历乾隆二十五年公元 1760年庚辰年清高宗弘历乾隆二十四年公元 1759年己卯年清高宗弘历乾隆二十三年公元 1758年戊寅年清高宗弘历乾隆二十二年公元 1757年丁丑年清高宗弘历乾隆二十一年公元 1756年丙子年清高宗弘历乾隆二十年公元 1755年乙亥年清高宗弘历乾隆十九年公元 1754年甲戌年清高宗弘历乾隆十八年公元 1753年癸酉年清高宗弘历乾隆十七年公元 1752年壬申年清高宗弘历乾隆十六年公元 1751年辛未年清高宗弘历乾隆十五年公元 1750年庚午年清高宗弘历乾隆十四年公元 1749年己巳年清高宗弘历乾隆十三年公元 1748年戊辰年清高宗弘历乾隆十二年公元 1747年丁卯年清高宗弘历乾隆十一年公元 1746年丙寅年清高宗弘历乾隆十年公元 1745年乙丑年清高宗弘历乾隆九年公元 1744年甲子年清高宗弘历乾隆八年公元 1743年癸亥年清高宗弘历乾隆七年公元 1742年壬戌年清高宗弘历乾隆六年公元 1741年辛酉年清高宗弘历乾隆五年公元 1740年庚申年清高宗弘历乾隆四年公元 1739年己未年清高宗弘历乾隆三年公元 1738年戊午年清高宗弘历乾隆二年公元 1737年丁巳年清高宗弘历乾隆元年公元 1736年丙辰年清世宗胤禛雍正十三年公元 1735年乙卯年清世宗胤禛雍正十二年公元 1734年甲寅年清世宗胤禛雍正十一年公元 1733年癸丑年清世宗胤禛雍正十年公元 1732年壬子年清世宗胤禛雍正九年公元 1731年辛亥年清世宗胤禛雍正八年公元 1730年庚戌年清世宗胤禛雍正七年公元 1729年己酉年清世宗胤禛雍正六年公元 1728年戊申年清世宗胤禛雍正五年公元 1727年丁未年清世宗胤禛雍正四年公元 1726年丙午年清世宗胤禛雍正三年公元 1725年乙巳年清世宗胤禛雍正二年公元 1724年甲辰年清世宗胤禛雍正元年公元 1723年癸卯年清圣祖玄烨康熙六十一年公元 1722年壬寅年清圣祖玄烨康熙六十年公元 1721年辛丑年清圣祖玄烨康熙五十九年公元 1720年庚子年清圣祖玄烨康熙五十八年公元 1719年己亥年清圣祖玄烨康熙五十七年公元 1718年戊戌年清圣祖玄烨康熙五十六年公元 1717年丁酉年清圣祖玄烨康熙五十五年公元 1716年丙申年清圣祖玄烨康熙五十四年公元 1715年乙未年清圣祖玄烨康熙五十三年公元 1714年甲午年清圣祖玄烨康熙五十二年公元 1713年癸巳年清圣祖玄烨康熙五十一年公元 1712年壬辰年清圣祖玄烨康熙五十年公元 1711年辛卯年清圣祖玄烨康熙四十九年公元 1710年庚寅年清圣祖玄烨康熙四十八年公元 1709年己丑年清圣祖玄烨康熙四十七年公元 1708年戊子年清圣祖玄烨康熙四十六年公元 1707年丁亥年清圣祖玄烨康熙四十五年公元 1706年丙戌年清圣祖玄烨康熙四十四年公元 1705年乙酉年清圣祖玄烨康熙四十三年公元 1704年甲申年清圣祖玄烨康熙四十二年公元 1703年癸未年清圣祖玄烨康熙四十一年公元 1702年壬午年清圣祖玄烨康熙四十年公元 1701年辛巳年清圣祖玄烨康熙三十九年公元 1700年庚辰年清圣祖玄烨康熙三十八年公元 1699年己卯年清圣祖玄烨康熙三十七年公元 1698年戊寅年清圣祖玄烨康熙三十六年公元 1697年丁丑年清圣祖玄烨康熙三十五年公元 1696年丙子年清圣祖玄烨康熙三十四年公元 1695年乙亥年清圣祖玄烨康熙三十三年公元 1694年甲戌年清圣祖玄烨康熙三十二年公元 1693年癸酉年清圣祖玄烨康熙三十一年公元 1692年壬申年清圣祖玄烨康熙三十年公元 1691年辛未年清圣祖玄烨康熙二十九年公元 1690年庚午年清圣祖玄烨康熙二十八年公元 1689年己巳年清圣祖玄烨康熙二十七年公元 1688年戊辰年清圣祖玄烨康熙二十六年公元 1687年丁卯年清圣祖玄烨康熙二十五年公元 1686年丙寅年清圣祖玄烨康熙二十四年公元 1685年乙丑年清圣祖玄烨康熙二十三年公元 1684年甲子年清圣祖玄烨康熙二十二年公元 1683年癸亥年清圣祖玄烨康熙二十一年公元 1682年壬戌年清圣祖玄烨康熙二十年公元 1681年辛酉年清圣祖玄烨康熙十九年公元 1680年庚申年清圣祖玄烨康熙十八年公元 1679年己未年清圣祖玄烨康熙十七年公元 1678年戊午年清圣祖玄烨康熙十六年公元 1677年丁巳年清圣祖玄烨康熙十五年公元 1676年丙辰年清圣祖玄烨康熙十四年公元 1675年乙卯年清圣祖玄烨康熙十三年公元 1674年甲寅年清圣祖玄烨康熙十二年公元 1673年癸丑年清圣祖玄烨康熙十一年公元 1672年壬子年清圣祖玄烨康熙十年公元 1671年辛亥年清圣祖玄烨康熙九年公元 1670年庚戌年清圣祖玄烨康熙八年公元 1669年己酉年清圣祖玄烨康熙七年公元 1668年戊申年清圣祖玄烨康熙六年公元 1667年丁未年清圣祖玄烨康熙五年公元 1666年丙午年清圣祖玄烨康熙四年公元 1665年乙巳年清圣祖玄烨康熙三年公元 1664年甲辰年清圣祖玄烨康熙二年公元 1663年癸卯年清圣祖玄烨康熙元年公元 1662年壬寅年。

历代帝王年号与公元纪年、干支纪年对照表

在华夏数千年的历史中,史籍资料浩如烟海,是祖先留给我们的宝贵财富。

可是在翻阅这些史料时,经常会看到例如“太初二年”、“辛未年”等年份,让人有种不知是何年的困惑。

这是因为我国古代采用帝王年号、干支纪年的方式,来标识年份。

年号是由汉武帝发明的纪年方式,被后世历代帝王采用,有2000多年的历史。

在此之前,经常采用帝王的执政年份,来标识年份。

例如“秦昭襄王八年”、“汉高祖四年”等。

干支纪年法是我国古代的主要历法,由岁星纪年法变换而来的。

它由十天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)与十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)组合而成,六十为一周期,周而复始,循环记录。

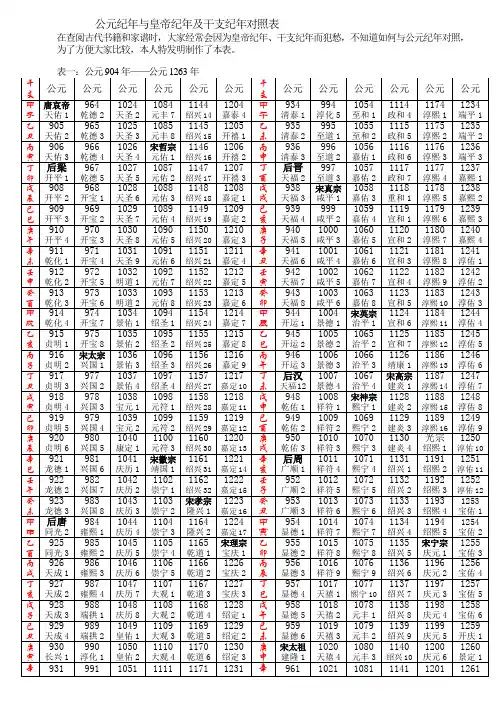

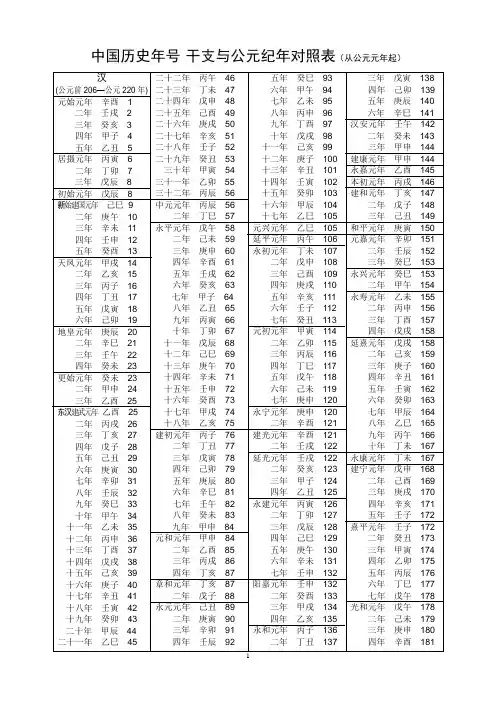

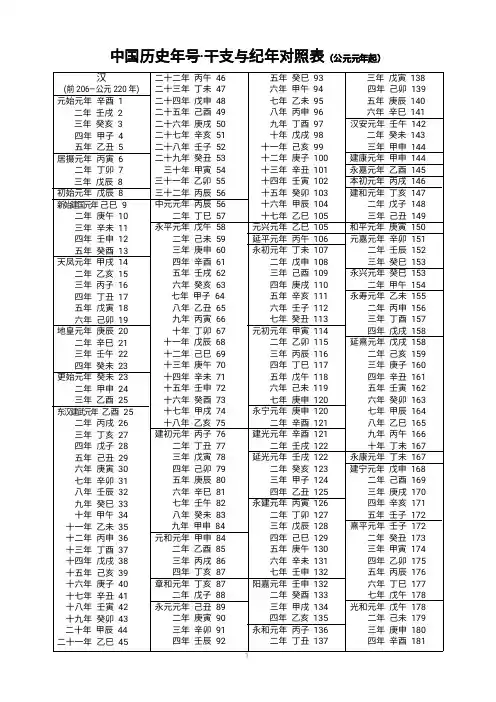

下面为历代帝王年号与公元年份、干支年份对照表。

(1)秦、西汉帝王年号

(2)东汉帝王年号

(3)三国帝王年号

(4)晋朝帝王年号

(5)南朝帝王年号

(6)北朝帝王年号

(7)隋、唐帝王年号

(8)五代十国年号(部分)

(9)宋朝帝王年号

(10)辽、金帝王年号

(11)元朝帝王年号

(12)明朝帝王年号

(13)清朝帝王年号。

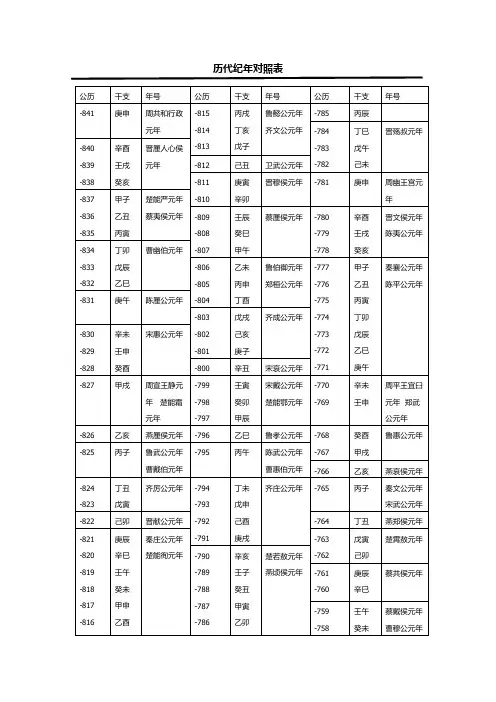

中国历史年表汉历纪年公历干支帝王纪年诸侯纪年或记事汉前○六三五-841 庚申周共和行政元年汉前○六三四-840 辛酉二年晋釐侯元年汉前○六三三-839 壬戌三年汉前○六三二-838 癸亥四年汉前○六三一-837 甲子五年楚熊严元年蔡夷侯元年汉前○六三○-836 乙丑六年汉前○六二九-835 丙寅七年汉前○六二八-834 丁卯八年曹幽伯元年汉前○六二七-833 戊辰九年汉前○六二六-832 己巳十年汉前○六二五-831 庚午十一年陈釐公元年汉前○六二四-830 辛未十二年宋惠公元年汉前○六二三-829 壬申十三年汉前○六二二-828 癸酉十四年汉前○六二一-827 甲戌周宣王静元年楚熊霜元年汉前○六二○-826 乙亥二年燕釐侯元年汉前○六一九-825 丙子三年鲁武公元年曹戴伯元年汉前○六一八-824 丁丑四年齐厉公元年汉前○六一七-823 戊寅五年汉前○六一六-822 己卯六年晋献侯元年汉前○六一五-821 庚辰七年秦庄公元年楚熊徇元年汉前○六一四-820 辛巳八年汉前○六一三-819 壬午九年汉前○六一二-818 癸未十年汉前○六一一-817 甲申十一年汉前○六一○-816 乙酉十二年汉前○六○九-815 丙戌十三年鲁懿公元年齐文公元年汉前○六○八-814 丁亥十四年汉前○六○七-813 戊子十五年汉前○六○六-812 己丑十六年卫武公元年汉前○六○五-811 庚寅十七年晋穆侯元年汉前○六○四-810 辛卯十八年汉前○六○三-809 壬辰十九年蔡釐侯元年汉前○六○二-808 癸巳二十年汉前○六○一-807 甲午二十一年汉前○六○○-806 乙未二十二年鲁伯御元年郑桓公元年汉前○五九九-805 丙申二十三年汉前○五九八-804 丁酉二十四年汉前○五九七-803 戊戌二十五年齐成公元年汉前○五九六-802 己亥二十六年汉前○五九五-801 庚子二十七年汉前○五九四-800 辛丑二十八年宋哀公元年汉前○五九三-799 壬寅二十九年宋戴公元年楚熊鄂元年汉前○五九二-798 癸卯三十年汉前○五九一-797 甲辰三十一年汉前○五九○-796 乙巳三十二年鲁孝公元年汉前○五八九-795 丙午三十三年陈武公元年曹惠伯元年汉前○五八八-794 丁未三十四年齐庄公元年汉前○五八七-793 戊申三十五年汉前○五八六-792 己酉三十六年汉前○五八五-791 庚戌三十七年汉前○五八四-790 辛亥三十八年楚若敖元年燕顷侯元年汉前○五八三-789 壬子三十九年汉前○五八二-788 癸丑四十年汉前○五八一-787 甲寅四十一年汉前○五八○-786 乙卯四十二年汉前○五七九-785 丙辰四十三年汉前○五七八-784 丁巳四十四年晋殇叔元年汉前○五七七-783 戊午四十五年汉前○五七六-782 己未四十六年汉前○五七五-781 庚申周幽王宫元年汉前○五七四-780 辛酉二年晋文侯元年陈夷公元年汉前○五七三-779 壬戌三年汉前○五七二-778 癸亥四年汉前○五七一-777 甲子五年秦襄公元年陈平公元年汉前○五七○-776 乙丑六年汉前○五六九-775 丙寅七年汉前○五六八-774 丁卯八年汉前○五六七-773 戊辰九年汉前○五六六-772 己巳十年汉前○五六五-771 庚午十一年汉前○五六四-770 辛未周平王宜臼元年郑武公元年汉前○五六三-769 壬申二年汉前○五六二-768 癸酉三年鲁惠公元年汉前○五六一-767 甲戌四年汉前○五六○-766 乙亥五年燕哀侯元年汉前○五五九-765 丙子六年秦文公元年宋武公元年汉前○五五八-764 丁丑七年燕郑侯元年汉前○五五七-763 戊寅八年楚霄敖元年汉前○五五六-762 己卯九年汉前○五五五-761 庚辰十年蔡共侯元年汉前○五五四-760 辛巳十一年汉前○五五三-759 壬午十二年蔡戴侯元年曹穆公元年汉前○五五二-758 癸未十三年汉前○五五一-757 甲申十四年楚蚡冒元年卫庄公元年汉前○五五○-756 乙酉十五年曹桓公元年汉前○五四九-755 丙戌十六年汉前○五四八-754 丁亥十七年陈文公元年汉前○五四七-753 戊子十八年汉前○五四六-752 己丑十九年汉前○五四五-751 庚寅二十年汉前○五四四-750 辛卯二十一年汉前○五四三-749 壬辰二十二年蔡宣侯元年汉前○五四二-748 癸巳二十三年汉前○五四一-747 甲午二十四年宋宣公元年汉前○五四○-746 乙未二十五年汉前○五三九-745 丙申二十六年晋昭侯元年汉前○五三八-744 丁酉二十七年陈桓公元年汉前○五三七-743 戊戌二十八年郑庄公元年汉前○五三六-742 己亥二十九年汉前○五三五-741 庚子三十年汉前○五三四-740 辛丑三十一年楚武王元年汉前○五三三-739 壬寅三十二年晋孝侯元年汉前○五三二-738 癸卯三十三年汉前○五三一-737 甲辰三十四年汉前○五三○-736 乙巳三十五年汉前○五二九-735 丙午三十六年汉前○五二八-734 丁未三十七年卫桓公元年汉前○五二七-733 戊申三十八年汉前○五二六-732 己酉三十九年汉前○五二五-731 庚戌四十年汉前○五二四-730 辛亥四十一年齐釐公元年汉前○五二三-729 壬子四十二年汉前○五二二-728 癸丑四十三年宋穆公元年燕穆侯元年汉前○五二一-727 甲寅四十四年汉前○五二○-726 乙卯四十五年汉前○五一九-725 丙辰四十六年汉前○五一八-724 丁巳四十七年汉前○五一七-723 戊午四十八年晋鄂侯元年汉前○五一六-722 己未四十九年鲁隐公元年汉前○五一五-721 庚申五十年汉前○五一四-720 辛酉五十一年汉前○五一三-719 壬戌周桓王林元年宋殇公元年汉前○五一二-718 癸亥二年卫宣公元年汉前○五一一-717 甲子三年晋哀侯元年汉前○五一○-716 乙丑四年汉前○五○九-715 丙寅五年秦宁公元年汉前○五○八-714 丁卯六年蔡桓侯元年汉前○五○七-713 戊辰七年汉前○五○六-712 己巳八年汉前○五○五-711 庚午九年鲁桓公元年汉前○五○四-710 辛未十年宋公冯元年燕宣侯元年汉前○五○三-709 壬申十一年晋小子元年汉前○五○二-708 癸酉十二年汉前○五○一-707 甲戌十三年汉前○五○○-706 乙亥十四年晋湣侯元年陈厉公元年汉前○四九九-705 丙子十五年汉前○四九八-704 丁丑十六年汉前○四九七-703 戊寅十七年秦出公元年汉前○四九六-702 己卯十八年汉前○四九五-701 庚辰十九年曹庄公元年汉前○四九四-700 辛巳二十年郑厉公元年汉前○四九三-699 壬午二十一年卫惠公元年陈庄公元年汉前○四九二-698 癸未二十二年汉前○四九一-697 甲申二十三年齐襄公元年秦武公元年汉前○四九○-696 乙酉周庄王佗元年卫黔牟郑昭公元年汉前○四八九-695 丙戌二年汉前○四八八-694 丁亥三年蔡哀侯元年郑子癖元年汉前○四八七-693 戊子四年鲁庄公元年郑子婴元年汉前○四八六-692 己丑五年陈宣公元年汉前○四八五-691 庚寅六年宋湣公元年汉前○四八四-690 辛卯七年燕庄公元年汉前○四八三-689 壬辰八年楚文王元年汉前○四八二-688 癸巳九年汉前○四八一-687 甲午十年汉前○四八○-686 乙未十一年汉前○四七九-685 丙申十二年齐桓公元年汉前○四七八-684 丁酉十三年汉前○四七七-683 戊戌十四年汉前○四七六-682 己亥十五年汉前○四七五-681 庚子周釐王胡齐元年宋桓公元年汉前○四七四-680 辛丑二年汉前○四七三-679 壬寅三年郑厉公复元年汉前○四七二-678 癸卯四年晋武公三十八年汉前○四七一-677 甲辰五年秦德公元年汉前○四七○-676 乙巳周惠王阆元年晋献公楚堵敖元年汉前○四六九-675 丙午二年秦宣公元年汉前○四六八-674 丁未三年蔡穆侯元年汉前○四六七-673 戊申四年汉前○四六六-672 己酉五年郑文公元年汉前○四六五-671 庚戌六年楚成王元年汉前○四六四-670 辛亥七年曹釐公元年汉前○四六三-669 壬子八年汉前○四六二-668 癸丑九年卫懿公元年汉前○四六一-667 甲寅十年汉前○四六○-666 乙卯十一年汉前○四五九-665 丙辰十二年汉前○四五八-664 丁巳十三年汉前○四五七-663 戊午十四年秦成公元年汉前○四五六-662 己未十五年汉前○四五五-661 庚申十六年曹昭公元年鲁湣公元年汉前○四五四-660 辛酉十七年卫戴公元年汉前○四五三-659 壬戌十八年鲁釐公秦穆公卫文公元年汉前○四五二-658 癸亥十九年汉前○四五一-657 甲子二十年燕襄公元年汉前○四五○-656 乙丑二十一年汉前○四四九-655 丙寅二十二年汉前○四四八-654 丁卯二十三年汉前○四四七-653 戊辰二十四年汉前○四四六-652 己巳二十五年曹共公元年汉前○四四五-651 庚午周襄王郑元年汉前○四四四-650 辛未二年晋惠公宋襄公元年汉前○四四三-649 壬申三年汉前○四四二-648 癸酉四年汉前○四四一-647 甲戌五年陈穆公元年汉前○四四○-646 乙亥六年汉前○四三九-645 丙子七年蔡庄公元年汉前○四三八-644 丁丑八年汉前○四三七-643 戊寅九年汉前○四三六-642 己卯十年齐孝公元年汉前○四三五-641 庚辰十一年汉前○四三四-640 辛巳十二年汉前○四三三-639 壬午十三年汉前○四三二-638 癸未十四年汉前○四三一-637 甲申十五年汉前○四三○-636 乙酉十六年晋文公宋成公元年汉前○四二九-635 丙戌十七年汉前○四二八-634 丁亥十八年卫成公元年汉前○四二七-633 戊子十九年汉前○四二六-632 己丑二十年齐昭公元年汉前○四二五-631 庚寅二十一年陈共公元年汉前○四二四-630 辛卯二十二年汉前○四二三-629 壬辰二十三年汉前○四二二-628 癸巳二十四年汉前○四二一-627 甲午二十五年晋襄公郑穆公元年汉前○四二○-626 乙未二十六年鲁文公元年汉前○四一九-625 丙申二十七年楚穆王元年汉前○四一八-624 丁酉二十八年汉前○四一七-623 戊戌二十九年汉前○四一六-622 己亥三十年汉前○四一五-621 庚子三十一年汉前○四一四-620 辛丑三十二年晋灵公秦康公元年汉前○四一三-619 壬寅三十三年宋昭公元年汉前○四一二-618 癸卯周顷王壬臣元年汉前○四一一-617 甲辰二年曹文公燕桓公元年汉前○四一○-616 乙巳三年汉前○四○九-615 丙午四年汉前○四○八-614 丁未五年汉前○四○七-613 戊申六年楚庄王陈灵公元年汉前○四○六-612 己酉周匡王元年齐懿公元年汉前○四○五-611 庚戌二年蔡文公元年汉前○四○四-610 辛亥三年宋文公元年汉前○四○三-609 壬子四年汉前○四○二-608 癸丑五年鲁宣公齐惠公元年汉前○四○一-607 甲寅六年汉前○四○○-606 乙卯周定王瑜元年晋成公元年汉前○三九九-605 丙辰二年郑灵公元年汉前○三九八-604 丁巳三年郑襄公元年汉前○三九七-603 戊午四年秦桓公元年汉前○三九六-602 己未五年汉前○三九五-601 庚申六年燕宣公元年汉前○三九四-600 辛酉七年汉前○三九三-599 壬戌八年晋景公卫穆公元年汉前○三九二-598 癸亥九年齐顷公陈成公元年汉前○三九一-597 甲子十年汉前○三九○-596 乙丑十一年汉前○三八九-595 丙寅十二年汉前○三八八-594 丁卯十三年曹宣公元年汉前○三八七-593 戊辰十四年汉前○三八六-592 己巳十五年汉前○三八五-591 庚午十六年蔡景侯元年汉前○三八四-590 辛未十七年鲁成公楚共王元年汉前○三八三-589 壬申十八年汉前○三八二-588 癸酉十九年宋共公卫定公元年汉前○三八一-587 甲戌二十年汉前○三八○-586 乙亥二十一年郑悼公燕昭公元年汉前○三七九-585 丙子周简王夷元年吴王寿梦元年汉前○三七八-584 丁丑二年郑成公元年汉前○三七七-583 戊寅三年汉前○三七六-582 己卯四年汉前○三七五-581 庚辰五年齐灵公元年汉前○三七四-580 辛巳六年晋厉公元年汉前○三七三-579 壬午七年汉前○三七二-578 癸未八年汉前○三七一-577 甲申九年曹成公元年汉前○三七○-576 乙酉十年秦景公卫献公元年汉前○三六九-575 丙戌十一年宋平公元年汉前○三六八-574 丁亥十二年汉前○三六七-573 戊子十三年燕武公元年汉前○三六六-572 己丑十四年鲁襄公晋悼公元年汉前○三六五-571 庚寅周灵王泄心元年汉前○三六四-570 辛卯二年郑釐公元年汉前○三六三-569 壬辰三年汉前○三六二-568 癸巳四年陈哀公元年汉前○三六一-567 甲午五年汉前○三六○-566 乙未六年汉前○三五九-565 丙申七年郑简公元年汉前○三五八-564 丁酉八年汉前○三五七-563 戊戌九年汉前○三五六-562 己亥十年汉前○三五五-561 庚子十一年汉前○三五四-560 辛丑十二年吴王诸樊元年汉前○三五三-559 壬寅十三年楚康王元年汉前○三五二-558 癸卯十四年卫殇公元年汉前○三五一-557 甲辰十五年晋平公元年汉前○三五○-556 乙巳十六年汉前○三四九-555 丙午十七年汉前○三四八-554 丁未十八年曹武公燕文公元年汉前○三四七-553 戊申十九年齐庄公元年汉前○三四六-552 己酉二十年汉前○三四五-551 庚戌二十一年汉前○三四四-550 辛亥二十二年汉前○三四三-549 壬子二十三年汉前○三四二-548 癸丑二十四年燕懿公元年汉前○三四一-547 甲寅二十五年齐景公吴王余祭元年汉前○三四○-546 乙卯二十六年卫献公元年汉前○三三九-545 丙辰二十七年汉前○三三八-544 丁巳周景王贵元年楚熊郏敖燕惠公元年汉前○三三七-543 戊午二年卫襄公元年汉前○三三六-542 己未三年蔡灵侯元年汉前○三三五-541 庚申四年鲁昭公元年汉前○三三四-540 辛酉五年楚灵王元年汉前○三三三-539 壬戌六年汉前○三三二-538 癸亥七年汉前○三三一-537 甲子八年汉前○三三○-536 乙丑九年秦哀公元年汉前○三二九-535 丙寅十年燕悼公元年汉前○三二八-534 丁卯十一年卫灵公元年汉前○三二七-533 戊辰十二年陈惠公元年汉前○三二六-532 己巳十三年汉前○三二五-531 庚午十四年晋昭公宋元公元年汉前○三二四-530 辛未十五年蔡平侯吴王余昧元年汉前○三二三-529 壬申十六年郑定公元年汉前○三二二-528 癸酉十七年楚平王燕共公元年汉前○三二一-527 甲戌十八年曹平公元年汉前○三二○-526 乙亥十九年吴王僚元年汉前○三一九-525 丙子二十年晋顷公元年汉前○三一八-524 丁丑二十一年汉前○三一七-523 戊寅二十二年曹悼公燕平公元年汉前○三一六-522 己卯二十三年汉前○三一五-521 庚辰二十四年蔡悼侯元年汉前○三一四-520 辛巳二十五年汉前○三一三-519 壬午周敬王丐元年汉前○三一二-518 癸未二年蔡昭侯元年汉前○三一一-517 甲申三年汉前○三一○-516 乙酉四年宋景公元年汉前○三○九-515 丙戌五年楚昭王元年汉前○三○八-514 丁亥六年曹襄公吴王阖闾元年汉前○三○七-513 戊子七年郑献公元年汉前○三○六-512 己丑八年汉前○三○五-511 庚寅九年晋定公元年汉前○三○四-510 辛卯十年越王允常元年汉前○三○三-509 壬辰十一年鲁定公曹隐公元年汉前○三○二-508 癸巳十二年汉前○三○一-507 甲午十三年汉前○三○○-506 乙未十四年汉前○二九九-505 丙申十五年陈怀公曹靖公元年汉前○二九八-504 丁酉十六年燕简公元年汉前○二九七-503 戊戌十七年汉前○二九六-502 己亥十八年汉前○二九五-501 庚子十九年陈湣公曹伯阳元年汉前○二九四-500 辛丑二十年秦惠公郑声公元年汉前○二九三-499 壬寅二十一年汉前○二九二-498 癸卯二十二年汉前○二九一-497 甲辰二十三年汉前○二九○-496 乙巳二十四年越王勾践元年汉前○二八九-495 丙午二十五年吴王夫差元年汉前○二八八-494 丁未二十六年鲁哀公元年汉前○二八七-493 戊申二十七年汉前○二八六-492 己酉二十八年卫出公燕献公元年汉前○二八五-491 庚戌二十九年汉前○二八四-490 辛亥三十年秦悼公蔡成侯元年汉前○二八三-489 壬子三十一年齐晏孺子荼元年汉前○二八二-488 癸丑三十二年齐悼公楚惠王元年汉前○二八一-487 甲寅三十三年宋灭曹汉前○二八○-486 乙卯三十四年汉前○二七九-485 丙辰三十五年汉前○二七八-484 丁巳三十六年齐简公元年汉前○二七七-483 戊午三十七年汉前○二七六-482 己未三十六年汉前○二七五-481 庚申三十九年汉前○二七四-480 辛酉四十年齐平公卫庄公元年汉前○二七三-479 壬戌四十一年楚灭陈汉前○二七二-478 癸亥四十二年汉前○二七一-477 甲子四十三年卫君起元年汉前○二七○-476 乙丑四十四年卫出公后元年秦厉共公元年汉前○二六九-475 丙寅周元王仁元年汉前○二六八-474 丁卯二年晋出公元年汉前○二六七-473 戊辰三年越灭吴汉前○二六六-472 己巳四年汉前○二六五-471 庚午五年蔡声侯元年汉前○二六四-470 辛未六年汉前○二六三-469 壬申七年汉前○二六二-468 癸酉周贞定王介元年汉前○二六一-467 甲戌二年汉前○二六○-466 乙亥三年鲁悼公元年汉前○二五九-465 丙子四年汉前○二五八-464 丁丑五年燕孝公越王鹿郢元年汉前○二五七-463 戊寅六年汉前○二五六-462 己卯七年郑哀公元年汉前○二五五-461 庚辰八年汉前○二五四-460 辛巳九年汉前○二五三-459 壬午十年汉前○二五二-458 癸未十一年越王不寿元年汉前○二五一-457 甲申十二年赵襄子元年汉前○二五○-456 乙酉十三年蔡元侯晋哀公元年汉前○二四九-455 丙戌十四年卫悼公黔齐宣公元年汉前○二四八-454 丁亥十五年汉前○二四七-453 戊子十六年汉前○二四六-452 己丑十七年汉前○二四五-451 庚寅十八年汉前○二四四-450 辛卯十九年卫敬公蔡侯齐元年汉前○二四三-449 壬辰二十年燕成公元年汉前○二四二-448 癸巳二十一年越王朱勾元年汉前○二四一-447 甲午二十二年楚灭蔡汉前○二四○-446 乙未二十三年魏文侯元年汉前○二三九-445 丙申二十四年汉前○二三八-444 丁酉二十五年汉前○二三七-443 戊戌二十六年汉前○二三六-442 己亥二十七年秦躁公元年汉前○二三五-441 庚子二十八年汉前○二三四-440 辛丑周考王嵬元年汉前○二三三-439 壬寅二年汉前○二三二-438 癸卯三年汉前○二三一-437 甲辰四年晋幽公元年汉前○二三○-436 乙巳五年汉前○二二九-435 丙午六年汉前○二二八-434 丁未七年汉前○二二七-433 戊申八年汉前○二二六-432 己酉九年汉前○二二五-431 庚戌十年卫昭公楚简王元年汉前○二二四-430 辛亥十一年汉前○二二三-429 壬子十二年汉前○二二二-428 癸丑十三年秦怀公鲁元公元年汉前○二二一-427 甲寅十四年汉前○二二○-426 乙卯十五年汉前○二一九-425 丙辰周威烈王午元年卫悼公癖元年汉前○二一八-424 丁巳二年秦灵公赵桓子元年汉前○二一七-423 戊午三年郑幽公赵献子元年汉前○二一六-422 己未四年郑需公元年汉前○二一五-421 庚申五年汉前○二一四-420 辛酉六年汉前○二一三-419 壬戌七年晋烈公元年汉前○二一二-418 癸亥八年汉前○二一一-417 甲子九年汉前○二一○-416 乙丑十年汉前○二○九-415 丙寅十一年汉前○二○八-414 丁卯十二年燕简公秦简公元年汉前○二○七-413 戊辰十三年汉前○二○六-412 己巳十四年汉前○二○五-411 庚午十五年越王翳元年汉前○二○四-410 辛未十六年田齐悼子元年汉前○二○三-409 壬申十七年韩景侯赵列侯元年汉前○二○二-408 癸酉十八年汉前○二○一-407 甲戌十九年鲁穆公楚声公元年汉前○二○○-406 乙亥二十年汉前○一九九-405 丙子二十一年汉前○一九八-404 丁丑二十二年齐康公田齐和子元年汉前○一九七-403 戊寅二十三年宋悼公魏、韩、赵初为侯汉前○一九六-402 己卯二十四年汉前○一九五-401 庚辰周安王骄元年楚悼王元年汉前○一九四-400 辛巳二年韩列侯元年汉前○一九三-399 壬午三年秦惠公元年汉前○一九二-398 癸未四年汉前○一九一-397 甲申五年汉前○一九○-396 乙酉六年魏武侯元年汉前○一八九-395 丙戌七年郑康公宋休公元年汉前○一八八-394 丁亥八年汉前○一八七-393 戊子九年汉前○一八六-392 己丑十年晋孝公元年汉前○一八五-391 庚寅十一年汉前○一八四-390 辛卯十二年汉前○一八三-389 壬辰十三年汉前○一八二-388 癸巳十四年汉前○一八一-387 甲午十五年汉前○一八○-386 乙未十六年赵敬侯秦出子元年汉前○一七九-385 丙申十七年汉前○一七八-384 丁酉十八年齐侯田剡秦献公元年汉前○一七七-383 戊戌十九年汉前○一七六-382 己亥二十年汉前○一七五-381 庚子二十一年汉前○一七四-380 辛丑二十二年楚肃王元年汉前○一七三-379 壬寅二十三年田氏并齐汉前○一七二-378 癸卯二十四年汉前○一七一-377 甲辰二十五年韩哀侯晋静公元年汉前○一七○-376 乙巳二十六年韩、魏、赵分晋越王诸咎元年汉前○一六九-375 丙午周烈王喜元年韩灭郑鲁共公元年汉前○一六八-374 丁未二年韩共侯赵成侯元年汉前○一六七-373 戊申三年汉前○一六六-372 己酉四年燕桓公卫声公元年汉前○一六五-371 庚戌五年汉前○一六四-370 辛亥六年魏惠王元年汉前○一六三-369 壬子七年楚宣王宋剔成元年汉前○一六二-368 癸丑周显王扁元年汉前○一六一-367 甲寅二年汉前○一六○-366 乙卯三年汉前○一五九-365 丙辰四年汉前○一五八-364 丁巳五年汉前○一五七-363 戊午六年汉前○一五六-362 己未七年韩昭侯越王无颛元年汉前○一五五-361 庚申八年燕文侯秦孝公元年汉前○一五四-360 辛酉九年汉前○一五三-359 壬戌十年汉前○一五二-358 癸亥十一年汉前○一五一-357 甲子十二年汉前○一五○-356 乙丑十三年田齐威王元年汉前○一四九-355 丙寅十四年楚灭越汉前○一四八-354 丁卯十五年汉前○一四七-353 戊辰十六年汉前○一四六-352 己巳十七年鲁康公元年汉前○一四五-351 庚午十八年汉前○一四四-350 辛未十九年汉前○一四三-349 壬申二十年赵肃侯元年汉前○一四二-348 癸酉二十一年汉前○一四一-347 甲戌二十二年汉前○一四○-346 乙亥二十三年汉前○一三九-345 丙子二十四年汉前○一三八-344 丁丑二十五年汉前○一三七-343 戊寅二十六年鲁景公元年汉前○一三六-342 己卯二十七年汉前○一三五-341 庚辰二十八年汉前○一三四-340 辛巳二十九年汉前○一三三-339 壬午三十年楚威王元年汉前○一三二-338 癸未三十一年汉前○一三一-337 甲申三十二年秦惠文王元年汉前○一三○-336 乙酉三十三年汉前○一二九-335 丙戌三十四年魏惠王后元元年汉前○一二八-334 丁亥三十五年汉前○一二七-333 戊子三十六年汉前○一二六-332 己丑三十七年韩威侯燕易王元年汉前○一二五-331 庚寅三十八年汉前○一二四-330 辛卯三十九年汉前○一二三-329 壬辰四十年汉前○一二二-328 癸巳四十一年楚怀王宋君偃元年汉前○一二一-327 甲午四十二年汉前○一二○-326 乙未四十三年汉前○一一九-325 丙申四十四年韩宣王赵武灵王元年汉前○一一八-324 丁酉四十五年秦惠文王后元元年卫嗣君元年汉前○一一七-323 戊戌四十六年汉前○一一六-322 己亥四十七年汉前○一一五-321 庚子四十八年汉前○一一四-320 辛丑周慎靓王定元年燕王哙田齐宣王元年汉前○一一三-319 壬寅二年汉前○一一二-318 癸卯三年魏襄王元年汉前○一一一-317 甲辰四年汉前○一一○-316 乙巳五年汉前○一○九-315 丙午六年汉前○一○八-314 丁未周郝王延元年鲁平公元年汉前○一○七-313 戊申二年汉前○一○六-312 己酉三年汉前○一○五-311 庚戌四年韩襄王燕昭王元年汉前○一○四-310 辛亥五年秦武王元年汉前○一○三-309 壬子六年汉前○一○二-308 癸丑七年汉前○一○一-307 甲寅八年汉前○一○○-306 乙卯九年秦昭襄王元年汉前○○九九-305 丙辰十年汉前○○九八-304 丁巳十一年汉前○○九七-303 戊午十二年汉前○○九六-302 己未十三年汉前○○九五-301 庚申十四年田齐湣王元年汉前○○九四-300 辛酉十五年汉前○○九三-299 壬戌十六年汉前○○九二-298 癸亥十七年赵惠文王元年楚顷襄王元年汉前○○九一-297 甲子十八年汉前○○九○-296 乙丑十九年汉前○○八九-295 丙寅二十年韩釐王魏昭王元年汉前○○八八-294 丁卯二十一年汉前○○八七-293 戊辰二十二年汉前○○八六-292 己巳二十三年汉前○○八五-291 庚午二十四年汉前○○八四-290 辛未二十五年汉前○○八三-289 壬申二十六年汉前○○八二-288 癸酉二十七年汉前○○八一-287 甲戌二十八年汉前○○八○-286 乙亥二十九年齐灭宋汉前○○七九-285 丙子三十年汉前○○七八-284 丁丑三十一年汉前○○七七-283 戊寅三十二年田齐襄王元年汉前○○七六-282 己卯三十三年卫怀君元年汉前○○七五-281 庚辰三十四年汉前○○七四-280 辛巳三十五年汉前○○七三-279 壬午三十六年汉前○○七二-278 癸未三十七年燕惠王元年汉前○○七一-277 甲申三十八年汉前○○七○-276 乙酉三十九年魏安釐王元年汉前○○六九-275 丙戌四十年汉前○○六八-274 丁亥四十一年汉前○○六七-273 戊子四十二年汉前○○六六-272 己丑四十三年韩桓惠王鲁顷公元年汉前○○六五-271 庚寅四十四年燕武成王元年汉前○○六四-270 辛卯四十五年汉前○○六三-269 壬辰四十六年汉前○○六二-268 癸巳四十七年汉前○○六一-267 甲午四十八年汉前○○六○-266 乙未四十九年汉前○○五九-265 丙申五十年赵孝成王元年汉前○○五八-264 丁酉五十一年田齐王建元年汉前○○五七-263 戊戌五十二年汉前○○五六-262 己亥五十三年楚考烈王元年汉前○○五五-261 庚子五十四年汉前○○五四-260 辛丑五十五年。

天干地支与年份对照表甲子:1024 1084 1144 1204 1264 1324 1384 1444 1504 1564 1624 1684 1744 1804 1864 1924 1984 2044 2104乙丑: 1025 1085 1145 1205 1265 1325 1385 1445 1505 1565 1625 1685 1745 1805 1865 1925 1985 2045 2105丙寅: 1026 1086 1146 1206 1266 1326 1386 1446 1506 1566 1626 1686 1746 1806 1866 1926 1986 2046 2106丁卯: 1027 1087 1147 1207 1267 1327 1387 1447 1507 1567 1627 1687 1747 1807 1867 1927 1987 2047 2107戊辰: 1028 1088 1148 1208 1268 1328 1388 1448 1508 1568 1628 1688 1748 1808 1868 1928 1988 2048 2108己巳: 1029 1089 1149 1209 1269 1329 1389 1449 1509 1569 1629 1689 1749 1809 1869 1929 1989 2049 2109庚午: 1030 1090 1150 1210 1270 1330 1390 1450 1510 1570 1630 1690 1750 1810 1870 1930 1990 2050 2110辛未: 1031 1091 1151 1211 1271 1331 1391 1451 1511 1571 1631 1691 1751 1811 1871 1931 1991 2051 2111壬申: 1032 1092 1152 1212 1272 1332 1392 1452 1512 1572 1632 1692 1752 1812 1872 1932 1992 2052 2112癸酉: 1033 1093 1153 1213 1273 1333 1393 1453 1513 1573 1633 1693 1753 1813 1873 1933 1993 2053 2113甲戌: 1034 1094 1154 1214 1274 1334 1394 1454 1514 1574 1634 1694 1754 1814 1874 1934 1994 2054 2114乙亥: 1035 1095 1155 1215 1275 1335 1395 1455 1515 1575 1635 1695 1755 1815 1875 1935 1995 2055 2115丙子: 1036 1096 1156 1216 1276 1336 1396 1456 1516 1576 1636 1696 1756 1816 1876 1936 1996 2056 2116丁丑: 1037 1097 1157 1217 1277 1337 1397 1457 1517 1577 1637 1697 1757 1817 1877 1937 1997 2057 2117戊寅: 1038 1098 1158 1218 1278 1338 1398 1458 1518 1578 1638 1698 1758 1818 1878 1938 1998 2058 2118己卯: 1039 1099 1159 1219 1279 1339 1399 1459 1519 1579 1639 1699 1759 1819 1879 1939 1999 2059 2119庚辰: 1040 1100 1160 1220 1280 1340 1400 1460 1520 1580 1640 1700 1760 1820 1880 1940 2000 2060 2120辛巳: 1041 1101 1161 1221 1281 1341 1401 1461 1521 1581 1641 1701 1761 1821 1881 1941 2001 2061 2121壬午: 1042 1102 1162 1222 1282 1342 1402 1462 1522 1582 1642 1702 1762 1822 1882 1942 2002 2062 2122癸未: 1043 1103 1163 1223 1283 1343 1403 1463 1523 1583 1643 1703 1763 1823 1883 1943 2003 2063 2123甲申: 1044 1104 1164 1224 1284 1344 1404 1464 1524 1584 1644 1704 1764 1824 1884 1944 2004 2064 2124乙酉: 1045 1105 1165 1225 1285 1345 1405 1465 1525 1585 1645 1705 1765 1825 1885 1945 2005 20652125丙戌: 1046 1106 1166 1226 1286 1346 1406 1466 1526 1586 1646 1706 1766 1826 1886 1946 2006 2066 2126丁亥: 1047 1107 1167 1227 1287 1347 1407 1467 1527 1587 1647 1707 1767 1827 1887 1947 2007 2067 2127戊子: 1048 1108 1168 1228 1288 1348 1408 1468 1528 1588 1648 1708 1768 1828 1888 1948 2008 2068 2128己丑: 1049 1109 1169 1229 1289 1349 1409 1469 1529 1589 1649 1709 1769 1829 1889 1949 2009 2069 2129庚寅: 1050 1110 1170 1230 1290 1350 1410 1470 1530 1590 1650 1710 1770 1830 1890 1950 2010 2070 2130辛卯: 1051 1111 1171 1231 1291 1351 1411 1471 1531 1591 1651 1711 1771 1831 1891 1951 2011 2071 2131壬辰: 1052 1112 1172 1232 1292 1352 1412 1472 1532 1592 1652 1712 1772 1832 1892 1952 2012 2072 2132癸巳: 1053 1113 1173 1233 1293 1353 1413 1473 1533 1593 1653 1713 1773 1833 1893 1953 2013 2073 2133甲午: 1054 1114 1174 1234 1294 1354 1414 1474 1534 1594 1654 1714 1774 1834 1894 1954 2014 2074 2134乙未: 1055 1115 1175 1235 1295 1355 1415 1475 1535 1595 1655 1715 1775 1835 1895 1955 2015 2075 2135丙申: 1056 1116 1176 1236 1296 1356 1416 1476 1536 1596 1656 1716 1776 1836 1896 1956 2016 2076 2136丁酉: 1057 1117 1177 1237 1297 1357 1417 1477 1537 1597 1657 1717 1777 1837 1897 1957 2017 2077 2137戊戍: 1058 1118 1178 1238 1298 1358 1418 1478 1538 1598 1658 1718 1778 1838 1898 1958 2018 2078 2138己亥: 1059 1119 1179 1239 1299 1359 1419 1479 1539 1599 1659 1719 1779 1839 1899 1959 2019 2079 2139庚子: 1060 1120 1180 1240 1300 1360 1420 1480 1540 1600 1660 1720 1780 1840 1900 1960 2020 2080 2140辛丑: 1061 1121 1181 1241 1301 1361 1421 1481 1541 1601 1661 1721 1781 1841 1901 1961 2021 2081 2141壬寅: 1062 1122 1182 1242 1302 1362 1422 1482 1542 1602 1662 1722 1782 1842 1902 1962 2022 2082 2142癸卯: 1063 1123 1183 1243 1303 1363 1423 1483 1543 1603 1663 1723 1783 1843 1903 1963 2023 2083 2143甲辰: 1064 1124 1184 1244 1304 1364 1424 1484 1544 1604 1664 1724 1784 1844 1904 1964 2024 2084 2144乙巳: 1065 1125 1185 1245 1305 1365 1425 1485 1545 1605 1665 1725 1785 1845 1905 1965 2025 2085 2145丙午: 1066 1126 1186 1246 1306 1366 1426 1486 1546 1606 1666 1726 1786 1846 1906 1966 2026 2086 2146丁未: 1067 1127 1187 1247 1307 1367 1427 1487 1547 1607 1667 1727 1787 1847 1907 1967 2027 2087 2147戊申: 1068 1128 1188 1248 1308 1368 1428 1488 1548 1608 1668 1728 1788 1848 1908 1968 2028 2088 2148己酉:1069 1129 1189 1249 1309 1369 1429 1489 1549 1609 1669 1729 1789 1849 1909 1969 2029 20892149庚戌: 1070 1130 1190 1250 1310 1370 1430 1490 1550 1610 1670 1730 1790 1850 1910 1970 2030 2090 2150辛亥: 1071 1131 1191 1251 1311 1371 1431 1491 1551 1611 1671 1731 1791 1851 1911 1971 2031 2091 2151壬子: 1072 1132 1192 1252 1312 1372 1432 1492 1552 1612 1672 1732 1792 1852 1912 1972 2032 2092 2152癸丑: 1073 1133 1193 1253 1313 1373 1433 1493 1553 1613 1673 1733 1793 1853 1913 1973 2033 2093 2153甲寅: 1074 1134 1194 1254 1314 1374 1434 1494 1554 1614 1674 1734 1794 1854 1914 1974 2034 2094 2154乙卯: 1075 1135 1195 1255 1315 1375 1435 1495 1555 1615 1675 1735 1795 1855 1915 1975 2035 2095 2155丙辰: 1076 1136 1196 1256 1316 1376 1436 1496 1556 1616 1676 1736 1796 1856 1916 1976 2036 2096 2156丁巳: 1077 1137 1197 1257 1317 1377 1437 1497 1557 1617 1677 1737 1797 1857 1917 1977 2037 2097 2157戊午: 1078 1138 1198 1258 1318 1378 1438 1498 1558 1618 1678 1738 1798 1858 1918 1978 2038 2098 2158己未: 1079 1139 1199 1259 1319 1379 1439 1499 1559 1619 1679 1739 1799 1859 1919 1979 2039 2099 2159庚申: 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160辛酉: 1081 1141 1201 1261 1321 1381 1441 1501 1561 1621 1681 1741 1801 1861 1921 1981 2041 2101 2161壬戌: 1082 1142 1202 1262 1322 1382 1442 1502 1562 1622 1682 1742 1802 1862 1922 1982 2042 2102 2162癸亥: 1083 1143 1203 1263 1323 1383 1443 1503 1563 1623 1683 1743 1803 1863 1923 1983 2043 2103 2163天干:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸(guǐ)地支:子丑寅(yīn)卯辰巳(Sì)午未申酉(yǒu)戌(xǜ)亥(hài)十二生肖:子-鼠丑-牛寅(yīn)-虎卯-兔辰-龙巳(Sì)-蛇午-马未-羊申-猴酉(yǒu)-鸡戌(xǜ)-狗亥(hài)-猪十二时辰:子时(23-1点)丑时(1-3点)寅时(3-5点)卯时(5-7点)辰时(7-9点)巳时(9-11点)午时(11-13点)未时(13-15点)申时(15-17点)酉时(17-19点)戌时(19-21点)亥时(21-23点)。

中国历代皇帝年号与干支对照表从已知的公历年份计算干支纪年:年份数减3,除以10的余数是天干,除以12的余数是地支。

从已知日期计算干支纪日的公式为:g = 4C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d - 3z = 8C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d + 7 + i其中奇数月i=0,偶数月i=6,C是世纪数减一,y是年份后两位,M是月份,d是日数。

1月和2月按上一年的13月和14月来算。

[ ]表示取整。

g除以10的余数是天干,z除以10的余数是地支。

清皇帝年号公元日期干支日期清溥仪宣统元年公元1909年己酉年清德宗载湉光绪元年公元1875年乙亥年清穆宗载淳同治元年公元1862年壬戌年清文宗奕詝咸丰元年公元1851年辛亥年清宣宗旻宁道光元年公元1821年辛巳年清仁宗顺琰嘉庆元年公元1796年丙辰年清高宗弘历乾隆元年公元1736年丙辰年清世宗胤禛雍正元年公元1723年癸卯年清圣祖玄烨康熙元年公元1662年壬寅年清世祖福临顺治元年公元1644年甲申年明皇帝年号公元日期干支日期明毅宗朱由检崇祯元年公元1628年戊辰年明熹宗朱由校天启元年公元1621年辛酉年明光宗朱常洛泰昌元年公元1620年庚申年明神宗朱翊钧万历元年公元1573年癸酉年明穆宗朱载垕隆庆元年公元1567年丁卯年明世宗朱厚熜嘉靖元年公元1522年壬午年明武宗朱厚照正德元年公元1506年丙寅年明孝宗朱佑樘弘治元年公元1488年戊申年明宪宗朱见深成化元年公元1466年丙戌年明英宗朱祁镇天顺元年公元1457年丁丑年明代宗朱祁钰景泰元年公元1450年庚午年明英宗朱祁镇正统元年公元1436年丙辰年明宣宗朱瞻基宣德元年公元1426年丙午年明仁宗朱高炽洪熙元年公元1425年乙巳年明成祖朱棣永乐元年公元1403年癸未年明惠帝朱允炆建文元年公元1399年己卯年明太祖朱元璋洪武元年公元1368年戊申年元皇帝年号公元日期干支日期元惠宗妥懽帖睦尔至正元年公元1340年庚辰年元惠宗妥懽帖睦尔至元元年公元1335年乙亥年元惠宗妥懽帖睦尔元统元年公元1333年癸酉年元宁宗懿璘质斑至顺三年公元1332年壬申年元文宗图帖睦尔至顺元年公元1330年庚午年元惠宗妥懽帖睦尔至顺元年公元1329年己巳年元幼主阿速吉八天顺元年公元1328年戊辰年元文宗图帖睦尔天历元年公元1328年戊辰年元泰定帝也孙铁木儿致和元年公元1328年戊辰年元泰定帝也孙铁木儿泰定元年公元1324年甲子年元英宗硕德八刺至治元年公元1321年辛酉年元仁宗爱育黎拔力八达延佑元年公元1314年甲寅年元仁宗爱育黎拔力八达皇庆元年公元1312年壬子年元武宗海山至大元年公元1307年丁未年元成宗铁穆耳大德元年公元1297年丁酉年元成宗铁穆耳元贞元年公元1294年甲午年元世祖忽必烈至元元年公元1264年甲子年南宋、金皇帝年号公元日期干支日期宋卫王赵昺祥兴元年公元1278年戊寅年宋端宗赵昰景炎元年公元1276年丙子年宋恭宗赵显德佑元年公元1275年乙亥年宋度宗赵禥咸淳元年公元1265年乙丑年宋理宗赵昀景定元年公元1260年庚申年宋理宗赵昀开庆元年公元1259年己未年宋理宗赵昀宝佑元年公元1253年癸丑年宋理宗赵昀淳佑元年公元1241年辛丑年宋理宗赵昀嘉熙元年公元1237年丁酉年宋理宗赵昀端平元年公元1234年甲午年西夏末主赵睍天兴元年公元1232年壬辰年西夏末主赵睍开兴元年公元1232年壬辰年宋理宗赵昀绍定元年公元1228年戊子年西夏末主赵睍宝义元年公元1227年丁亥年西夏末主赵睍乾定元年公元1226年丙戌年宋理宗赵昀宝庆元年公元1225年乙酉年金哀宗完颜守绪正大元年公元1224年甲申年西夏献宗赵德旺乾定元年公元1223年癸未年金宣宗完颜珣元光元年公元1222年壬午年金宣宗完颜珣兴定元年公元1217年丁丑年金宣宗完颜珣贞佑元年公元1213年癸酉年金卫绍王完颜永济至宁元年公元1213年癸酉年金卫绍王完颜永济崇庆元年公元1212年壬申年西夏神宗李遵顼光定元年公元1211年辛未年西夏襄宗赵安全皇建元年公元1210年庚午年金卫绍王完颜永济大安元年公元1209年己巳年宋宁宗赵扩嘉定元年公元1208年戊辰年西夏襄宗赵安全应天元年公元1206年丙寅年宋宁宗赵扩开禧元年公元1205年乙丑年金章宗完颜璟泰和元年公元1201年辛酉年宋宁宗赵扩嘉泰元年公元1201年辛酉年金章宗完颜璟承安元年公元1196年丙辰年宋宁宗赵扩庆元元年公元1195年乙卯年西夏桓宗赵纯佑天庆元年公元1194年甲寅年宋光宗赵淳绍熙元年公元1190年庚戌年金章宗完颜璟明昌元年公元1190年庚戌年宋孝宗赵昚淳熙元年公元1174年甲午年西夏仁宗赵仁孝乾佑元年公元1170年庚寅年宋孝宗赵昚乾道元年公元1165年乙酉年宋孝宗赵昚隆兴元年公元1163年癸未年金世宗完颜雍大定元年公元1161年辛巳年金海陵王完颜亮正隆元年公元1156年丙子年金海陵王完颜亮贞元元年公元1153年癸酉年西夏仁宗赵仁孝天盛元年公元1149年己巳年金海陵王完颜亮天德元年公元1149年己巳年西夏仁宗赵仁孝人庆元年公元1144年甲子年金熙宗完颜亶皇统元年公元1141年辛酉年西夏仁宗赵仁孝大庆元年公元1140年庚申年金熙宗完颜亶天眷元年公元1138年戊午年金熙宗完颜亶天会十四年公元1136年丙辰年西夏崇宗赵乾顺大德元年公元1135年乙卯年宋高宗赵构绍兴元年公元1131年辛亥年金太宗完颜晟天会五年公元1127年丁未年宋高宗赵构建炎元年公元1127年丁未年北宋、辽皇帝年号公元日期干支日期西夏崇宗赵乾顺正德元年公元1127年丁未年宋钦宗赵桓靖康元年公元1126年丙午年金太宗完颜晟天会元年公元1123年癸卯年辽天祚帝耶律延禧保大元年公元1121年辛丑年西夏崇宗赵乾顺元德元年公元1119年己亥年宋徽宗赵佶宣和元年公元1119年己亥年宋徽宗赵佶重和元年公元1118年戊戌年金太祖完颜阿骨打天辅元年公元1117年丁酉年金太祖完颜阿骨打收国元年公元1115年乙未年西夏崇宗赵乾顺雍宁元年公元1114年甲午年辽天祚帝耶律延禧天庆元年公元1111年辛卯年宋徽宗赵佶政和元年公元1111年辛卯年宋徽宗赵佶大观元年公元1107年丁亥年宋徽宗赵佶崇宁元年公元1102年壬午年辽天祚帝耶律延禧乾统元年公元1101年辛巳年西夏崇宗赵乾顺贞观元年公元1101年辛巳年宋徽宗赵佶建中靖国元年公元1101年辛巳年西夏崇宗赵乾顺永安元年公元1098年戊寅年宋哲宗赵煦元符元年公元1098年戊寅年辽道宗耶律洪基寿昌元年公元1095年乙亥年宋哲宗赵煦绍圣元年公元1094年甲戌年西夏崇宗赵乾顺天佑民安元年公元1090年庚午年西夏崇宗赵乾顺天仪治平元年公元1086年丙寅年西夏惠宗赵秉常天安礼定元年公元1086年丙寅年宋哲宗赵煦元佑元年公元1086年丙寅年辽道宗耶律洪基大安元年公元1085年乙丑年宋神宗赵顼元丰元年公元1078年戊午年辽道宗耶律洪基大康元年公元1075年乙卯年西夏惠宗赵秉常天赐李盛国庆元年公元1070年庚戌年西夏惠宗赵秉常乾道元年公元1068年戊申年宋神宗赵顼熙宁元年公元1068年戊申年辽道宗耶律洪基咸雍元年公元1065年乙巳年宋英宗赵曙治平元年公元1064年甲辰年西夏毅宗赵谅祚拱化元年公元1063年癸卯年西夏毅宗赵谅祚奲都元年公元1057年丁酉年宋仁宗赵祯嘉佑元年公元1056年丙申年辽道宗耶律洪基清宁元年公元1055年乙未年宋仁宗赵祯至和元年公元1054年甲午年西夏毅宗赵谅祚福圣承道元年公元1053年癸巳年西夏毅宗赵谅祚天佑垂圣元年公元1050年庚寅年西夏毅宗赵谅祚延嗣宁国元年公元1049年己丑年宋仁宗赵祯皇佑元年公元1049年己丑年宋仁宗赵祯庆历元年公元1041年辛巳年宋仁宗赵祯康定元年公元1040年庚辰年西夏景宗李元昊天授礼法延祚元年公元1038年戊寅年宋仁宗赵祯宝元元年公元1038年戊寅年西夏景宗李元昊广运元年公元1034年甲戌年宋仁宗赵祯景佑元年公元1034年甲戌年西夏景宗李元昊开运元年公元1034年甲戌年西夏景宗李元昊显道元年公元1032年壬申年辽兴宗耶律宗真重熙元年公元1032年壬申年宋仁宗赵祯明道元年公元1032年壬申年辽兴宗耶律宗真景福元年公元1031年辛未年宋仁宗赵祯天圣元年公元1023年癸亥年宋真宗赵恒乾兴元年公元1022年壬戌年辽圣宗耶律隆绪太平元年公元1021年辛酉年宋真宗赵恒天禧元年公元1017年丁巳年辽圣宗耶律隆绪开泰元年公元1012年壬子年宋真宗赵恒大中详符元年公元1008年戊申年宋真宗赵恒景德元年公元1004年甲辰年宋真宗赵恒咸平元年公元998年戊戌年宋太宗赵炅至道元年公元995年乙未年宋太宗赵炅淳化元年公元990年庚寅年宋太宗赵炅端拱元年公元988年戊子年宋太宗赵炅雍熙元年公元984年甲申年辽圣宗耶律隆绪统和元年公元983年癸未年宋太宗赵炅太平兴国元年公元976年丙子年辽景宗耶律贤保宁元年公元969年己巳年宋太祖赵匡胤开宝元年公元968年戊辰年宋太祖赵匡胤乾德元年公元963年癸亥年辽穆宗耶律璟应历十年公元960年庚申年宋太祖赵匡胤建隆元年公元960年庚申年五代十国皇帝年号公元日期干支日期后周恭帝柴宗训显德七年公元960年庚申年南汉刘鋹大宝元年公元958年戊午年南唐元宗李璟交泰元年公元958年戊午年南唐元宗李璟中兴元年公元958年戊午年北汉睿宗刘钧天会元年公元957年丁巳年北汉睿宗刘钧乾佑八年公元955年乙卯年北汉世祖刘旻乾佑四年公元955年乙卯年后周世宗柴荣显德二年公元955年乙卯年后周太祖郭威显德元年公元954年甲寅年北汉世祖刘旻乾佑元年公元951年辛亥年辽穆宗耶律璟应历元年公元951年辛亥年北汉世祖刘旻乾佑四年公元951年辛亥年后周太祖郭威广顺元年公元951年辛亥年后汉隐帝刘承佑乾佑二年公元949年己酉年辽世宗耶律阮天禄元年公元947年丁未年后汉高祖刘知远天福十二年公元947年丁未年南汉中宗刘晟乾和元年公元943年癸卯年南汉中宗刘晟应乾元年公元943年癸卯年闽王延政天德元年公元943年癸卯年南唐元宗李璟保大元年公元943年癸卯年后晋出帝石重贵天福八年公元943年癸卯年南汉殇帝刘玢光天元年公元942年壬寅年闽景宗王曦永隆元年公元939年己亥年辽太宗耶律德光会同元年公元938年戊戌年后蜀孟昶广政元年公元938年戊戌年南唐烈祖李昪升元元年公元937年丁酉年闽康宗王昶通文元年公元936年丙申年后晋高祖石敬瑭天福元年公元936年丙申年闽太宗王鏻永和元年公元935年乙未年吴睿帝杨溥天祚元年公元935年乙未年后蜀后主孟昶明德二年公元935年乙未年后蜀高祖孟知祥明德元年公元934年甲午年后唐末帝李从珂清泰元年公元934年甲午年后唐闵帝李从厚应顺元年公元934年甲午年闽太宗王鏻龙启元年公元933年癸巳年后唐明宗李嗣源长兴元年公元930年庚寅年吴睿帝杨溥大和元年公元929年己丑年大有元年公元928年戊子年吴睿帝杨溥乾贞元年公元927年丁亥年辽太宗耶律德光天显二年公元927年丁亥年吴越武肃王钱镠宝正元年公元926年丙戌年辽太祖耶律亿` 天显元年公元926年丙戌年后唐明宗李嗣源天成元年公元926年丙戌年前蜀后主王衍咸康元年公元925年乙酉年白龙元年公元925年乙酉年吴越武肃王钱鏐宝大元年公元924年甲申年后唐庄宗李存勖同光元年公元923年癸未年辽太祖耶律亿天赞元年公元922年壬午年吴睿帝杨溥顺义元年公元921年辛巳年吴睿帝杨溥武义三年公元921年辛巳年后梁末帝朱友瑱龙德元年公元921年辛巳年吴高祖杨隆演武义元年公元919年己卯年前蜀后主王衍乾德元年公元919年己卯年前蜀高祖王建天汉元年公元917年丁丑年乾亨元年公元917年丁丑年前蜀高祖王建通正元年公元916年丙子年辽太祖耶律亿神册元年公元916年丙子年后梁末帝朱友瑱贞明元年公元915年乙亥年后梁末帝朱友瑱乾化三年公元913年癸酉年后梁郢王朱友珪凤历元年公元913年癸酉年前蜀高祖王建永平元年公元911年辛未年后梁太祖朱温乾化元年公元911年辛未年前蜀高祖王建武成元年公元908年戊辰年吴越武肃王钱镠天宝元年公元908年戊辰年吴越武肃王钱镠天佑四年公元907年丁卯年后梁太祖朱温开平元年公元907年丁卯年唐皇帝年号公元日期干支日期唐哀帝李祝天佑元年元年公元904年甲子年唐昭宗李晔天复元年公元901年辛酉年唐昭宗李晔光化元年公元898年戊午年唐昭宗李晔乾宁元年公元894年甲寅年唐昭宗李晔大顺元年公元890年庚戌年唐昭宗李晔龙纪元年公元889年己酉年唐僖宗李儇文德元年公元888年戊申年唐僖宗李儇光启元年公元885年乙巳年唐僖宗李儇中和元年公元881年辛丑年唐僖宗李儇广明元年公元880年庚子年唐僖宗李儇乾符元年公元874年甲午年唐懿宗李漼咸通元年公元860年庚辰年唐懿宗李凗大中十四年公元860年庚辰年唐宣宗李忱大中元年公元847年丁卯年唐武宗李炎会昌元年公元841年辛酉年唐文宗李昂开成元年公元836年丙辰年唐敬宗李湛宝历元年公元825年乙巳年唐穆宗李恒长庆元年公元821年辛丑年唐宪宗李纯元和元年公元806年丙戌年唐顺宗李诵永贞元年公元805年乙酉年唐德宗李适贞元元年公元785年乙丑年唐德宗李适兴元元年公元784年甲子年唐德宗李适建中元年公元780年庚申年唐代宗李豫大历元年公元766年丙午年唐代宗李豫永泰元年公元765年乙巳年唐代宗李豫广德元年公元763年癸卯年唐代宗李豫宝应元年公元762年壬寅年唐肃宗李亨上元元年公元760年庚子年唐肃宗李亨乾元元年公元758年戊戌年唐肃宗李亨至德元年公元756年丙申年唐玄宗李隆基开元元年公元713年癸丑年唐玄宗李隆基先天元年公元712年壬子年唐睿宗李旦延和元年公元712年壬子年唐睿宗李旦太极元年公元712年壬子年唐睿宗李旦景云元年公元710年庚戌年唐殤帝李重茂唐隆元年公元710年庚戌年唐中宗李显景龙元年公元707年丁未年唐中宗李显神龙元年公元705年乙巳年周武则天长安元年公元701年辛丑年周武则天大足元年公元701年辛丑年周武则天久视元年公元700年庚子年周武则天圣历元年公元698年戊戌年周武则天神功元年公元697年丁酉年周武则天万岁通天元年公元696年丙申年周武则天万岁登封元年公元696年丙申年周武则天天册万岁元年公元695年乙未年周武则天证圣元年公元695年乙未年周武则天延载元年公元694年甲午年周武则天长寿元年公元692年壬辰年周武则天如意元年公元692年壬辰年周武则天天授元年公元690年庚寅年唐武则天载初元年公元689年己丑年唐武则天永昌元年公元689年己丑年唐武则天垂拱元年公元685年乙酉年唐武则天光宅元年公元684年甲申年唐睿宗李旦文明元年公元684年甲申年唐中宗李显嗣圣元年公元684年甲申年唐高宗李治弘道元年公元683年癸未年唐高宗李治永淳元年公元682年壬午年唐高宗李治开耀元年公元681年辛巳年唐高宗李治调露元年公元679年己卯年唐高宗李治仪凤元年公元676年丙子年唐高宗李治咸亨元年公元670年庚午年唐高宗李治总章元年公元668年戊辰年唐高宗李治乾封元年公元666年丙寅年唐高宗李治麟德元年公元664年甲子年唐高宗李治龙朔元年公元661年辛酉年唐高宗李治显庆元年公元656年丙辰年唐高宗李治永徽元年公元650年庚戌年唐太宗李世民贞观元年公元626年丙戌年唐高祖李渊武德元年公元618年戊寅年隋皇帝年号公元日期干支日期隋炀帝杨广大业元年公元605年乙丑年隋文帝杨坚仁寿元年公元601年辛酉年隋文帝杨坚开皇元年公元581年辛丑年南北朝皇帝年号公元日期干支日期陈后主陈叔宝祯明元年公元587年丁未年陈后主陈叔宝至德元年公元583年癸卯年陈宣帝陈顼太建元年公元569年己丑年陈废帝陈伯宗光大元年公元567年丁亥年陈文帝陈蒨天康元年公元566年丙戌年陈文帝陈蒨天嘉元年公元560年庚辰年陈武帝陈霸先永定元年公元557年丁丑年梁敬帝萧方智太平元年公元556年丙子年梁敬帝萧方智绍泰元年公元555年乙亥年梁建安公萧渊明天成元年公元555年乙亥年梁元帝萧绎承圣元年公元553年癸酉年梁豫章王萧栋天正元年公元551年辛未年梁简文帝萧纲大宝元年公元550年庚午年梁武帝萧衍太清元年公元547年丁卯年梁武帝萧衍中大同元年公元546年丙寅年梁武帝萧衍大同元年公元535年乙卯年梁武帝萧衍中大通元年公元529年己酉年梁武帝萧衍大通元年公元527年丁未年梁武帝萧衍普通元年公元520年庚子年梁武帝萧衍天监元年公元502年壬午年齐和帝萧宝隆中兴元年公元501年辛巳年齐东昏侯萧宝卷永元元年公元499年己卯年齐明帝萧鸾永泰元年公元498年戊寅年齐明帝萧鸾建武元年公元494年甲戌年齐恭王萧昭文延兴元年公元494年甲戌年齐郁林王萧昭业隆昌元年公元494年甲戌年齐武帝萧赜永明元年公元483年癸亥年齐高帝萧道成建元元年公元479年己未年宋顺帝刘准升明元年公元477年丁巳年宋后废帝刘昱元徽元年公元473年癸丑年宋明帝刘彧泰豫元年公元472年壬子年宋明帝刘彧泰始元年公元465年乙巳年宋前废帝刘子业景和元年公元465年乙巳年宋前废帝刘子业永光元年公元465年乙巳年宋孝武帝刘骏大明元年公元457年丁酉年宋孝武帝刘骏孝建元年公元454年甲午年刘勋太初元年公元453年癸巳年宋文帝刘义隆元嘉元年公元424年甲子年宋少帝刘义符景平元年公元423年癸亥年宋武帝刘裕永初元年公元420年庚申年东晋、十六国皇帝年号公元日期干支日期晋恭帝司马德文元熙元年公元419年己未年晋安帝司马德宗义熙元年公元405年乙巳年晋安帝司马德宗隆安元年公元397年丁酉年晋孝武帝司马曜太元元年公元376年丙子年晋孝武帝司马曜宁康元年公元373年癸酉年晋简文帝司马昱咸安元年公元371年辛未年晋废帝司马奕太和元年公元366年丙寅年晋哀帝司马丕兴宁元年公元363年癸亥年晋哀帝司马丕隆和元年公元362年壬戌年晋穆帝司马聃升平元年公元357年丁巳年晋穆帝司马聃永和元年公元345年乙巳年晋康帝司马岳建元元年公元343年癸卯年晋成帝司马衍咸康元年公元335年乙未年晋成帝司马衍咸和元年公元326年丙戌年晋明帝司马绍太宁元年公元323年癸未年晋元帝司马睿永昌元年公元322年壬午年晋元帝司马睿大兴元年公元319年己卯年晋元帝司马睿建武元年公元317年丁丑年西晋皇帝年号公元日期干支日期晋愍帝司马邺建兴元年公元313年癸酉年晋怀帝司马炽永嘉元年公元307年丁卯年晋惠帝司马衷光熙元年公元306年丙寅年晋惠帝司马衷永兴元年公元304年甲子年晋惠帝司马衷建武元年公元304年甲子年晋惠帝司马衷永安元年公元304年甲子年晋惠帝司马衷太安元年公元302年壬戌年晋惠帝司马衷永宁元年公元301年辛酉年晋惠帝司马衷永康元年公元300年庚申年晋惠帝司马衷元康元年公元291年辛亥年晋惠帝司马衷永平元年公元291年辛亥年晋惠帝司马衷永熙元年公元290年庚戌年晋武帝司马炎太熙元年公元290年庚戌年晋武帝司马炎太康元年公元280年庚子年吴末帝孙皓天纪元年公元277年丁酉年吴末帝孙皓天玺元年公元276年丙申年吴末帝孙皓天册元年公元275年乙未年晋武帝司马炎咸宁元年公元275年乙未年吴末帝孙皓凤凰元年公元272年壬辰年吴末帝孙皓建衡元年公元269年己丑年吴末帝孙皓宝鼎元年公元266年丙戌年吴末帝孙皓甘露元年公元265年乙酉年晋武帝司马炎泰始元年公元265年乙酉年三国皇帝年号公元日期干支日期元帝曹奂咸熙元年公元264年甲申年吴末帝孙皓元兴元年公元264年甲申年后主刘禅炎兴元年公元263年癸未年元帝曹奂景元元年公元260年庚辰年景帝孙休永安元年公元258年戊寅年后主刘禅景耀元年公元258年戊寅年会稽王孙亮太平元年公元256年丙子年高贵乡公曹髦甘露二年公元256年丙子年会稽王孙亮五凤元年公元254年甲戌年高贵乡公曹髦正元元年公元254年甲戌年会稽王孙亮建兴元年公元252年壬申年大帝孙权神凤元年公元252年壬申年大帝孙权太元元年公元251年辛未年齐王曹芳嘉平元年公元249年己巳年齐王曹芳正始元年公元240年庚申年大帝孙权赤乌元年公元238年戊午年后主刘禅延熙元年公元238年戊午年明帝曹叡景初元年公元237年丁巳年明帝曹叡青龙元年公元233年癸丑年大帝孙权嘉禾元年公元232年壬子年大帝孙权黄龙元年公元229年己酉年明帝曹叡太和元年公元227年丁未年后主刘禅建兴元年公元223年癸卯年大帝孙权黄武元年公元222年壬寅年昭烈帝刘备章武元年公元221年辛丑年文帝曹丕黄初元年公元220年庚子年东汉皇帝年号公元日期干支日期汉献帝刘协延康元年公元220年庚子年汉献帝刘协建安元年公元196年丙子年汉献帝刘协兴平元年公元194年甲戌年汉献帝刘协初平元年公元190年庚午年汉献帝刘协永汉元年公元189年己巳年汉少帝刘辩昭宁元年公元189年己巳年汉少帝刘辩光熹元年公元189年己巳年汉灵帝刘宏熹平元年公元172年壬子年汉灵帝刘宏建宁元年公元168年戊申年汉恒帝刘志永康元年公元167年丁未年汉恒帝刘志延熹元年公元158年戊戌年汉恒帝刘志永寿元年公元155年乙未年汉恒帝刘志永兴元年公元153年癸巳年汉恒帝刘志元嘉元年公元151年辛卯年汉恒帝刘志和平元年公元150年庚寅年汉恒帝刘志建和元年公元147年丁亥年汉质帝刘缵本初元年公元146年丙戌年汉冲帝刘炳永憙元年公元145年乙酉年汉顺帝刘保建康元年公元144年甲申年。