教科版小学《科学》五年级上册 第四单元第五课运动与磨擦力

- 格式:doc

- 大小:110.00 KB

- 文档页数:3

教科版科学五年级上册《运动与摩擦力》教学设计课后反思一、教材分析:《运动与摩擦力》是教科版小学五年级科学上册第四单元第五课,它是在学生认识了重力、弹力、反冲力的基础上进行的。

通过本课教学,要让学生建立起有关摩擦力的科学概念,探究影响摩擦力大小的两个重要因素,激发学生探究科学的兴趣。

二、学生情况分析:小学五年级学生,已经具备了一定的观察和实验技能,基本掌握了科学探究的方法,加之此前了解了几种生活中常见的力,学会了测量力的方法,在此基础上,让学生认识较抽象的摩擦力是符合学生的认知规律的。

三、教学目标:科学概念:1、一个物体在另一个物体表面运动时,接触面发生摩擦,会产生摩擦力。

2、摩擦力的大小与物体接触面的光滑程度有关:表面越光滑,摩擦力越小;表面越粗糙,摩擦力越大。

3、摩擦力的大小与物体的重量有关:物体越重,摩擦力越大,物体越轻,摩擦力越小。

过程与方法:1、测量摩擦力的大小。

2、推测、设计实验检验摩擦力与接触面和重量的关系。

3、做摩擦力大小的对比实验。

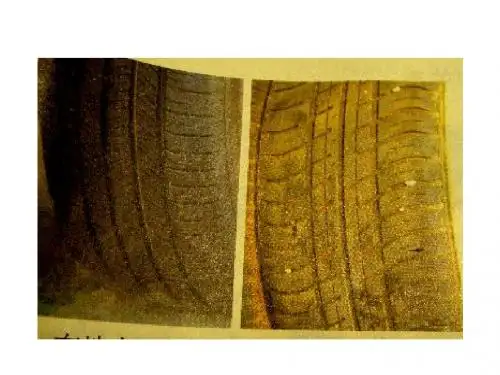

情感、态度、价值观:形成认准实验、根据数据得出结论的科学精神四、教学重点和难点:【教学重点】用实验检验摩擦力大小与接触面和重量的关系【教学难点】做摩擦力大小的对比实验五、教学过程:(一)、导入新课:播放课件:新旧轮胎的对比、新旧鞋底的对比。

(让学生说说为什么会磨损花纹)。

汽车在路面上行驰,人走路都会跟路面产生摩擦,这是为什么呢?今天我们就来学习第五课《运动与摩擦力》。

(板书课题)【设计意图】:从生活入手导入新课,不仅容易引起学生的注意,激发学生的探究欲望,同时也会让学生感到科学就在我们身边。

(二)、物体运动与摩擦力:1、什么是摩擦力。

请同学们把手放在桌面上拖动,体会一下手有什么感觉?用了多大的力?把手离开桌面做同样的运动,感觉用了多大的力?对比一下,两次用力大小有什么不同?同桌互相说一说。

学生汇报:师小结:噢!原来是你的手在桌面上拖动时,有一种力在阻碍你运动呀!我们把这种力就称为摩擦力,那你们知道科学家对这个力是怎么下定义的吗?课件出示:一个物体在另一个物体的表面运动时,两个物体的接触面会发生摩擦,因此运动物体要受到一种阻碍运动的力,这种力叫摩擦力。

教科版小学五年级上册科学第四单元第5课《运动与摩擦力》教学设计教学导航【教材分析】本节课是在学生已经了解了物体的运动,认识了力,知道力是有大小和方向的,初步体会到运动状态的改变是因为受到了力的作用的基础上教学的。

通过本节课的学习使学生进一步认识运动和力的关系,知道物体运动起来是由于力的作用,同时相互接触物体相对运动时也会产生摩擦力,从而解释生活中的运动现象。

本节课的教学重点是使学生认识摩擦力产生的条件,通过实验了解摩擦力的大小与接触面的光滑程度和物体的轻重有关。

【学情分析】在科学探究方面,五年级学生已掌握了一定的过程与方法技能,本课将引导学生经历更为完整的探究过程。

对于运动和摩擦力学生并不陌生,他们有着自己丰富的感性体验。

本课内容是在学生认识了拉力、重力、反冲力、弹力等力能使小车动起来,知道力有大有小的情况下进行学习的。

学生的这些原有认知和生活经验,为本节课的开展提供了很好的学习基础,同时使学生将科学与生活更好的联系起来,运用科学于生活。

这对学生的生活、学习、科学素养的形成都具有重大意义。

【教学目标】科学概念:一个物体在另一个物体表面运动时,接触面发生摩擦,会产生摩擦力;摩擦力的大小与物体接触面的光滑程度有关;摩擦力的大小和物体的重量有关。

过程与方法:测量摩擦力的大小;推测、设计实验检验摩擦力与接触面和重量的关系;做摩擦力大小的对比实验。

情感、态度、价值观:形成认真实验、根据数据得出结论的科学精神。

【教学重点】用实验检验摩擦力大小与接触面和重量的关系。

【教学难点】做摩擦力大小的对比实验。

【教学准备】学生材料:弹簧测力计、砝码、摩擦木块、砂纸、纱布、实验记录单。

教师材料:学生实验器材一组、多媒体课件等。

【课时安排】1课时教学过程一、感受摩擦力1.情境:同学们,现在正是秋高气爽好时节,非常适合户外运动。

小明也非常喜欢参加户外运动,本周末,他要和妈妈去爬虎头山,山路难走,必须穿一双合适的运动鞋。

请大家来帮他挑选一双适合登山的运动鞋吧。

教科版小学五年级上册科学第四单元第5课《运动与摩擦力》教学设计教学导航【教材分析】《运动与摩擦力》是教科版小学五年级科学上册第四单元第五课,它是在学生认识了重力、弹力、反冲力的基础上进行的。

通过本课教学,要让学生建立起有关摩擦力的科学概念,测量摩擦力的大小,探究影响摩擦力大小的两个重要因素,激发学生探究科学的兴趣。

【学情分析】五年级学生,已经具备了一定的观察和实验技能,基本掌握了科学探究的方法,加之此前了解了几种生活中常见的力,学会了测量力的方法,在此基础上,让学生认识较抽象的摩擦力是符合学生的认知规律的。

【教学目标】科学概念:1、一个物体在另一个物体表面运动时,接触面发生摩擦,会产生摩擦力。

2、摩擦力的大小与物体接触面的光滑程度有关:表面越光滑,摩擦力越小;表面越粗糙,摩擦力越大。

3、摩擦力的大小与物体的重量有关:物体越重,摩擦力越大,物体越轻,摩擦力越小。

过程与方法:1、摩擦力的概念,测量摩擦力的大小。

2、推测、设计实验检验摩擦力与接触面和重量的关系。

3、做摩擦力大小的对比实验。

情感、态度、价值观:通过实验、根据实验数据得出结论的科学探究精神【教学重点】用实验检验摩擦力大小与接触面和重量的关系。

【教学难点】会用控制变量法做摩擦力大小的对比实验。

【教学准备】1.演示实验材料:供拉动的小物品若干、弹簧测力计、塑料盒子、钩码、100目砂纸一张。

2.分组实验材料:弹簧测力计、塑料盒子、50g的钩码、100目砂纸一张。

摩擦力大小与接触面粗糙程度、物体重量关系实验记录表。

【课时安排】1课时教学过程一、创设情境,感知摩擦力1.播放冬季公交车更换雪地胎在路面行驶视频资料。

提出问题:从视频资料中小轿车与公交车的比较,我们想说些什么呢?从资料中我们了解到,公交车在冬季较滑的上下坡的道路上行驶自如。

那么这到底是什么原因呢?通过今天的学习大家就会知道其中的奥秘!2.体验:我们一起来感受一下这种力量,把手放在桌面上,轻轻往前推;第二次用力压着桌面往前推,比较两次手的感觉有什么不同?为什么费力呢?3.演示并讲解:把手放在桌面上,加大压力往前推,我会觉得手好像受到了一种阻力,阻碍手向前运动,这就是桌面对手的摩擦力。

运动与摩擦力一、教材分析《运动与摩擦力》是教科版小学科学五年级上册四单元“运动和力”的第五课。

本单元属于力学知识板块,在《新课程标准》中,要求学生知道自然界存在着各种各样的力,这些力都可以使物体的运动发生变化。

本节课就是让学生了解生活中比较常见的摩擦力,并且简单的研究影响摩擦力大小的两个因素。

学生在前几节课对力已有初步的感受,从研究小车的运动开始,转到力的概念认识、力的测量;从重力,弹力,然后进入本课的摩擦力学习。

此前学生已经掌握用弹簧秤测定力的大小的实验,本课的知识也是为学习第六课“滑动与滚动”打下基础。

另外力这一单元本身跟初中物理中的力学有着很深的联系,是为之打基础的课程,摩擦力也是其中之一。

二、学生分析五年级的学生通过前几节课的学习,对于力的学习已经有了初步的认识,对于生活中一些常见的力也有了一定的了解,另外摩擦力属于生活中常见的力,学生基本都知道,只是没有系统的去整理过自己关于这方面的知识,也没有再深入的研究过它的一些特性。

因此,本节课的还是要以学生自己的认知基础为突破点,再引导他们系统整理自己的生活积累的知识的基础上,引导他们继续深入的研究摩擦力。

三、教学目标根据新课程标准,对学生学科学、用科学能力的要求及本课特点,确定的本课教学目标是:1、了解什么是摩擦力:一个物体在另一个物体表面运动时,接触面发生摩擦,会产生摩擦力。

2、探究摩擦力的大小与物体接触面的光滑程度有关:表面越光滑,摩擦力越小;表面越粗糙,摩擦力越大。

3、探究摩擦力的大小与物体的重量有关:物体越重,摩擦力越大;物体越轻,摩擦力越小。

四、教学重难点本课的重点:认识摩擦力的大小与接触面、物体重量的关系。

本课的难点:掌握测定摩擦力大小关系的实验。

五、学法、教法教法:以学生为主体,教师主导课堂教学。

在教学中主要采用实验探究法。

让学生自己提出问题、推测猜想、设计实验,通过实验分析数据得出结论。

同时充分利用各小组的相互合作,使学生之间有更好交流,让教学更容易突破重难点,激发学生学科学、爱科学的情感。

运动与摩擦力一、教材分析《运动与摩擦力》是教科版小学科学五年级上册四单元“运动和力”的第五课。

本单元属于力学知识板块,在《新课程标准》中,要求学生知道自然界存在着各种各样的力,这些力都可以使物体的运动发生变化。

本节课就是让学生了解生活中比较常见的摩擦力,并且简单的研究影响摩擦力大小的两个因素。

学生在前几节课对力已有初步的感受,从研究小车的运动开始,转到力的概念认识、力的测量;从重力,弹力,然后进入本课的摩擦力学习。

此前学生已经掌握用弹簧秤测定力的大小的实验,本课的知识也是为学习第六课“滑动与滚动”打下基础。

另外力这一单元本身跟初中物理中的力学有着很深的联系,是为之打基础的课程,摩擦力也是其中之一。

二、学生分析五年级的学生通过前几节课的学习,对于力的学习已经有了初步的认识,对于生活中一些常见的力也有了一定的了解,另外摩擦力属于生活中常见的力,学生基本都知道,只是没有系统的去整理过自己关于这方面的知识,也没有再深入的研究过它的一些特性。

因此,本节课的还是要以学生自己的认知基础为突破点,再引导他们系统整理自己的生活积累的知识的基础上,引导他们继续深入的研究摩擦力。

三、教学目标根据新课程标准,对学生学科学、用科学能力的要求及本课特点,确定的本课教学目标是:1、了解什么是摩擦力:一个物体在另一个物体表面运动时,接触面发生摩擦,会产生摩擦力。

2、探究摩擦力的大小与物体接触面的光滑程度有关:表面越光滑,摩擦力越小;表面越粗糙,摩擦力越大。

3、探究摩擦力的大小与物体的重量有关:物体越重,摩擦力越大;物体越轻,摩擦力越小。

四、教学重难点本课的重点:认识摩擦力的大小与接触面、物体重量的关系。

本课的难点:掌握测定摩擦力大小关系的实验。

五、学法、教法教法:以学生为主体,教师主导课堂教学。

在教学中主要采用实验探究法。

让学生自己提出问题、推测猜想、设计实验,通过实验分析数据得出结论。

同时充分利用各小组的相互合作,使学生之间有更好交流,让教学更容易突破重难点,激发学生学科学、爱科学的情感。

《运动与摩擦力》教学设计一、教材分析《运动与摩擦力》是教科版小学科学五年级上册四单元“运动和力”的第五课。

本单元属于力学知识板块,在《新课程标准》中,要求学生知道自然界存在着各种各样的力,这些力都可以使物体的运动发生变化。

本节课就是让学生了解生活中比较常见的摩擦力,并且简单地研究影响摩擦力大小的两个因素。

学生在前几节课对力已有初步的感受,从研究小车的运动开始,转到力的概念认识、力的测量;从重力,弹力,然后进入本课的摩擦力学习。

此前学生已经掌握用弹簧秤测量力的大小的实验,本课的知识也是为学习第六课“滑动与滚动”打下基础。

另外力这一单元本身跟初中物理中的力学有着很深的联系,是为之打基础的课程,摩擦力也是其中之一。

二、教学目标1.知识与技能(1)学生通过观察图片、探讨生活现象与动手实践,了解一个物体在另一个物体表面运动时,接触面发生摩擦,会产生摩擦力。

(2)学生通过推测与实验,验证摩擦力的大小与物体接触面的光滑程度有关:物体表面越光滑,摩擦力越小;表面越粗糙,摩擦力越大。

(3)学生通过做对比实验验证摩擦力的大小与物体的重力有关:物体越重,摩擦力越大;物体越轻,摩擦力越小。

2.过程与方法(1)学生通过选择与运用已知器材,掌握测量摩擦力的大小的方法。

(2)学生在小组中进行推测与设计实验,验证摩擦力大小与接触面和物体轻重的关系。

(3)学生通过探讨与合作理解常量与变量,做好摩擦力大小的对比实验。

体会怎样进行科学的猜想,理解在研究多因素问题中怎样运用“变量控制”的方法。

3.情感态度和价值观(1)让学生养成认真实验并根据数据得出结论的科学精神与态度。

(2)了解摩擦力在生活中的作用;培养学生的动手能力。

三、实验内容四、设计思路1、教学重点:探究影响摩擦力大小的因素,训练学生识别和控制变量的科学方法。

2、教学难点:能够做好做摩擦力大小的对比实验。

3、实验教学的作用:《小学科学课程标准》中提出:科学课程是以培养科学素养为宗旨的科学启蒙课程,科学学习要以探究为核心,而实验教学就是培养学生学习兴趣,动手操作能力,观察能力,思维能力和表达能力的重要途径,这些能力的形成与发展恰恰是探究式学习必不可少的,也是培养和提高学生科学素养的重要方面。

教科版《科学》五年级上册第四单元第5课教材分析《运动与摩擦力》是教科版小学科学五年级上册“运动和力”单元的第五课,从本课起,单元的探究活动将转入对摩擦力的研究。

这是一节典型的科学探究课,以探究摩擦力大小与哪些因素有关为主线,通过学生猜想、设计对比实验、实验探究和合作交流等教学环节,引导学生亲身经历一个完整的科学探究过程。

让学生在科学探究的过程中构建科学概念,主动获取科学知识。

本课教学内容主要分为两部分:第一部分,感受摩擦力和测量物体运动时受到的摩擦力。

教材首先给出了摩擦力的概念,然后说明“摩擦力是可以感觉到的”,让学生通过体验活动感受到摩擦力。

教材中说明“摩擦力的大小是可以测量的”,然后引导学生学习测量摩擦力的大小。

第二部分,探究摩擦力大小与哪些因素有关。

影响摩擦力大小的因素有很多,本课只提供了两个方面:接触面的粗糙程度和物体的重量。

对这两个因素的探究都是经历了作出假设、制定研究方案(设计对比实验)、进行实验、数据分析、得出结论的过程来进行探究。

对于第一个因素的探究,学生要在教师的指导下完成,而对于第二个因素的探究,放手给学生,完成由扶到放的过程,培养学生的科学探究能力。

最后提出问题“摩擦力的大小还可能与什么因素有关?”或解决学生提出的“摩擦力大小与运动方式有关”的猜测,自然的将教学引入到下一节课的教学中。

学情分析在科学探究方面,五年级学生已掌握了一定的过程与方法,本课将引导学生经历更为完整的科学探究过程。

对于运动和摩擦力学生并不陌生,他们有着自己丰富的感性体验。

本课内容是在学生认识了拉力、重力、反冲力、弹力等力能使小车动起来,知道力有大小的情况下进行学习的。

学生的这些原有认知和生活经验,为本节课的开展提供了很好的学习基础,同时使学生将科学与社会生活更好的联系起来,运用科学于社会生活中。

这对学生的生活、学习、科学素养的形成都具有重大意义。

教学目标科学探究1.引导学生掌握测量摩擦力大小的方法,并能利用所学的知识测量摩擦力的大小。

《运动与摩擦力》教学设计一、教材分析《运动与摩擦力》是教科版小学科学五年级上册四单元“运动和力”的第五课。

本单元属于力学知识板块,学生初次学习,但对力已有初步的感受。

教材从研究小车的运动开始,转到力的概念认识、力的测量;然后进入本课的学习。

此前学生已经掌握用弹簧秤测定力的大小的实验,本课的知识是学习第六课“滑动与滚动”的基础。

本单元的学习内容与初中《科学》的力学单元联系紧密,为初中学生学习静摩擦力、滑动摩擦力、滚动摩擦力、惯性等知识打下了基础。

本课的探究活动可分为三个部分:第一、感知摩擦力和测量物体运动时的摩擦力。

第二、研究摩擦力大小与接触面光滑程度关系,这一活动是要求学生根据材料来自行设计实验、检验推测。

第三、研究摩擦力大小与物体重量的关系。

二、学情分析五年级的学生知道什么是摩擦,可是对摩擦力并不了解,也并不知道,生活中处处都有摩擦力的存在,如,用手拿起物品,走路,都要有摩擦力才行。

因此,教师要设法帮助学生理解什么是摩擦力,最好能通过简单的小活动让学生明白,运动物体要收到一种阻碍运动的力,就是摩擦力。

关于摩擦力大小与什么有关,学生大多能联想到越光滑的地方摩擦力越小,但不知道与物体重量的关系。

参照《小学科学课程标准》(实验稿)对《运动和力》单元的要求及以上的思考和调查,制定本课的学习目标如下。

三、教学目标知识与能力:1.一个物体在另一个物体表面运动时,接触面发生摩擦,会产生摩擦力;2.在水平面上运动的物体,摩擦力的大小与物体接触面的粗糙程度有关:表面光滑,摩擦力小;表面粗糙,摩擦力大;3.在水平面上运动的物体,摩擦力的大小与物体的重量有关:物体越重,摩擦力越大;物体越轻,摩擦力越小。

过程与方法:1.学习测量摩擦力的大小;2.推测、设计实验检验摩擦力与接触面和重量的关系;3.做摩擦力大小的对比实验。

情感、态度、价值观:1.养成认真进行实验的习惯;2.了解摩擦力在生活中的作用。

四、重点和难点重点:设计对比实验研究摩擦力大小与接触面、重量的关系。

教育科学出版社五年级上册课堂教学设计学习内容:北教育科学出版社五年级上册,第4单元,第五节公开课教案教材分析:《运动与摩擦力》是教科版小学五年级科学上册第四单元第五课,它是在学生认识了重力、弹力、反冲力的基础上进行的。

通过本课教学,要让学生建立起有关摩擦力的科学概念,探究影响摩擦力大小的两个重要因素,激发学生探究科学的兴趣。

学情分析:小学五年级学生,已经具备了一定的观察和实验技能,基本掌握了科学探究的方法,加之此前了解了几种生活中常见的力,学会了测量力的方法,在此基础上,让学生认识较抽象的摩擦力是符合学生的认知规律的。

教学目标:科学概念:一个物体在另一个物体表面运动时,接触面发生摩擦,会产生摩擦力;摩擦力的大小与物体接触面的光滑程度有关;摩擦力的大小和物体的重量有关。

过程与方法:测量摩擦力的大小;推测、设计实验检验摩擦力与接触面和重量的关系。

情感、态度、价值观:形成认真实验、根据数据得出结论的科学精神。

教学重点:用实验检验摩擦力大小与接触面和重量的关系教学难点:做摩擦力大小的对比实验教学准备:弹簧测力计、线绳、供拉动的小物品若干、纸盒、载重物、正反面粗糙程度不同的木板一块教学过程:一、导入1、师:同学们下午好,今天这节课老师想和大家一起玩,可以吗?学:……2、师:和老师一样,动动你的脚,感觉感觉,再搓一搓你的手,感觉感觉,在刚才的运动中你们感受到了什么?学:……3、师:这就是我们要学习的《运动与摩擦力》(板书)4、本节课里面有好多问题,需要同学门认真听,仔细想,积极回答,为本组加分。

二、出示学习目标:5、共同来看看今天我们要学习什么(出示PPT)1、什么是摩擦力?2、你知道怎么样去测量摩擦力的大小吗?3、你能设计一个实验,检验摩擦力和接触面之间的关系吗?4、你还能设计实验,检验摩擦力和重量之间的关系吗?三、教学过程5、有了学习的目标,我们就有了学习的方向。

(一)什么是摩擦力1、师:请问同学们,你能感觉得到摩擦力吗?学生答:能或者不能。

教科版教材五年级上册《运动与摩擦力》教学设计【教材分析】《运动与摩擦力》是教科版小学科学五年级上册四单元“运动和力”的第五课。

本单元属于力学知识板块,学生初次学习,但对力已有初步的感受。

教材从研究小车的运动开始,转到力的概念认识、力的测量;然后进入本课的学习。

此前学生已经掌握用弹簧秤测定力的大小的实验,本课的知识是学习第六课“滑动与滚动”的基础。

本单元的学习内容与初中《科学》的力学单元联系紧密,为初中学生学习静摩擦力、滑动摩擦力、滚动摩擦力、惯性等知识打下了基础。

本课的探究活动可分为三个部分:第一、感知摩擦力和测量物体运动时的摩擦力。

第二、研究摩擦力大小与接触面光滑程度关系,这一活动是要求学生根据材料来自行设计实验、检验推测。

第三、研究摩擦力大小与物体重量的关系。

根据新课程标准,对学生学科学、用科学能力的要求及本课特点,本人确定的本课教学目标是:科学概念:一个物体在另一个物体表面运动时,接触面发生摩擦,会产生摩擦力。

摩擦力的大小与物体接触面的光滑程度有关:表面越光滑,摩擦力越小;表面越粗糙,摩擦力越大。

摩擦力的大小与物体的重量有关:物体越重,摩擦力越大;物体越轻,摩擦力越小。

过程和方法:通过推测、设计实验检验摩擦力与接触面和重量的关系。

发展识别控制变量、采集数据和记录并运用数据进行分析得出结论;对研究问题作出合理解释的探究技能。

情感、态度、价值观:形成认真实验、根据数据得出结论的科学精神。

本课的重点:认识摩擦力的大小与接触面、物体重量的关系。

本课的难点;掌握测定摩擦力大小关系的实验。

【教学过程】一、生活导入,建构概念1、我们每天走路,运动都离不开鞋,可你仔细观察过鞋吗?(出示一只新鞋,一只旧鞋)看看这两双鞋的鞋底有什么不同?小结:像这样,鞋底的花纹被磨平了的现象,我们把它叫做摩擦现象。

(板书:摩擦)2、老师用粉笔在黑板上写字,谁和谁发生了摩擦?也就是说:一个物体在另一个物体的表面上运动时,两个物体的接触面就会发生摩擦。

“运动与摩擦力”说课稿一、说教材《运动与摩擦力》是教科版小学五年级科学上册第四单元第五课,它是在学生认识了重力、弹力、反冲力的基础上进行的。

通过本课教学,要让学生建立起有关摩擦力的科学概念,探究影响摩擦力大小的两个重要因素,激发学生探究科学的兴趣。

小学五年级学生,已经具备了一定的观察和实验技能,基本掌握了科学探究的方法,加之此前了解了几种生活中常见的力,学会了测量力的方法,在此基础上,让学生认识较抽象的摩擦力是符合学生的认知规律的。

二、说教学目标:科学概念:1、一个物体在另一个物体表面运动时,接触面发生摩擦,会产生摩擦力。

2、摩擦力的大小与物体接触面的光滑程度有关:表面光滑,摩擦力小;表面粗糙,摩擦力大。

3、摩擦力的大小与物体的重量有关:物体重,摩擦力大,物体轻,摩擦力小。

过程与方法:1、推测、设计实验检验摩擦力与接触面和重量的关系。

2、做摩擦力大小的对比实验。

情感、态度、价值观:形成认准实验、根据数据得出结论的科学精神三、说教学重难点:【教学重点】用实验检验摩擦力大小与接触面和重量的关系【教学难点】做摩擦力大小的对比实验四、说教法本课的教学以直观、实验活动为主。

联系生活实际,以直接经验为起点开始探究活动。

倡导让学生经历科学探究过程,强调主动参与,小组合作,以探究为主的学习方式。

培养学生的观察思维能力,想象能力,识记能力。

五、说学法教学活动是教与学相互促进的活动,本节课的学法是:直观教学,依据本课教学思路,联系学生生活实际,通过分组实验让学生动口、动手、动眼、动脑,充分重视学生的直接经验,感受获得。

使学生在过程中,感受新知,理解重难点,从而提高学生的生活质量和学习质量。

六、说教学过程:(一)、联系实际,感知摩擦力1.复习测力计使用的注意事项。

2.课件出示:新旧鞋底的对比。

(让学生说说为什么会磨损花纹)。

3.体验:让学生把手放在桌面上,轻轻往前推;第二次用力压着桌面往前推,比较两次手的感觉有什么不同?对比一下,两次用力大小有什么不同?4.教师演示并讲解:把手放在桌面上,加大压力往前推,会觉得手好像收到了一种阻力,阻碍手向前运动,这就是桌面对手的摩擦力。

(教科版)小学《科学》五年级上册,第四单元第五课运动与磨擦力

教学对象及教学内容分析

学生通过前几课的学习已经知道重力、弹力、反冲力。

通过本节课学习,要让学生建立起有关摩擦力的科学概念;学会测量摩擦力;探究影响摩擦力大小的两个重要因素;激发学生探究科学的兴趣。

这是一节典型的科学探究课,以探究摩擦力大小与哪些因素有关为主线,通过学生猜想,制订研究计划,设计对比实验,进行实验探究和合作交流等教学环节,引导学生亲身经历一个完整的科学探究过程。

让学生在科学探究的过程中建构科学概念,培养动手能力和小组合作意识。

教学目标

1、知道一个物体在另一个物体表面运动时,接触面发生摩擦就会产生摩擦力。

2、猜测、设计实验检验摩擦力与接触面和重量的关系。

3、形成认真实验,分析数据得出结论的科学精神。

教学准备

弹簧测力计、小车、文具盒、钩码、砂纸、记录表、课件等。

教学过程。