2018届高考文言文阅读复习文化常识

- 格式:ppt

- 大小:678.50 KB

- 文档页数:75

考点二识记常见的文化常识从2015年起,高考全国卷新增加了对古代文化常识的考查。

2017年新大纲明确提出对中华优秀传统文化的考核内容,充分发挥高考命题的育人功能和积极导向作用。

在“古诗文阅读”部分增加“了解并掌握常见的古代文化知识”的考查内容,对“常见的古代文化知识”的考查内容和形式一定会有所增加和改变。

古代文化知识囊括的范围十分广泛,涉及时代背景、文化习俗、政治变更、历史变迁等。

可以说,一篇文言文背后的整体文化背景,反映了先人的思想、意识和历史形成的惯例。

读一篇文言文,只懂得字面上的意义,只懂得词语常见的意义,是不能读通的。

即使是一个正常的官职升迁,一个平常的姓名字号,其背后盘根错节的信息也是非常复杂的。

从近两年高考对此考点考查情况来看,常见的考查角度主要有:①古代政府机构;②官职的升迁;③古代的礼法习俗;④古代的时间与地理方位;⑤古人的称谓;⑥文学典故与常识。

高考对文化常识的考查,如同对文言实词的考查,也是由课内到课外的一个牵引拓展过程,许多知识来自课内,只要能把课文中出现的一些常识性的东西记牢,就能轻易解答此类题目。

以2016年高考全国卷乙为例:古代文化常识涉及面广,诸如天文、历法、地理、官职、科举、名号、礼仪和宗法等等,因此,我们在备考时应遵循以下几点:1.关注课文中出现的文化常识,以便触类旁通。

重点关注:人的称谓、官吏任免、科举制度、古代地理知识。

如:对人的称谓就有以“书斋”“籍贯”“郡望”“官名”“官地”“兼称”等多种方式。

2.概括总结同义别称的词汇。

如:擢、拔都是“提升官职”的意思。

拜、除、授等同为“授予官职”的意思。

3.结合实例快速识记。

如:道,在唐代为行政区划,是州的上一级行政单位。

明清在省内设道,其中守道是小行政区,而巡道只有监察区性质。

《谭嗣同》“旋升宁夏道”中“道”指道的长官。

[教材回顾]一、古代的官名、爵位、庙号、谥号以及表官职变动的名词1.晋侯.、秦伯.围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也侯、伯:2.若亡郑而有益于君,敢以烦执事..执事:3.楚左尹..项伯者,项羽季父也左尹:4.项王使都尉..陈平召沛公都尉:5.遣丞.为媒人,主簿通语言丞:6.予左迁..九江郡司马左迁:7.相如顾召赵御史..书御史:[答案] 1.侯、伯:我国古代的五等爵位名。

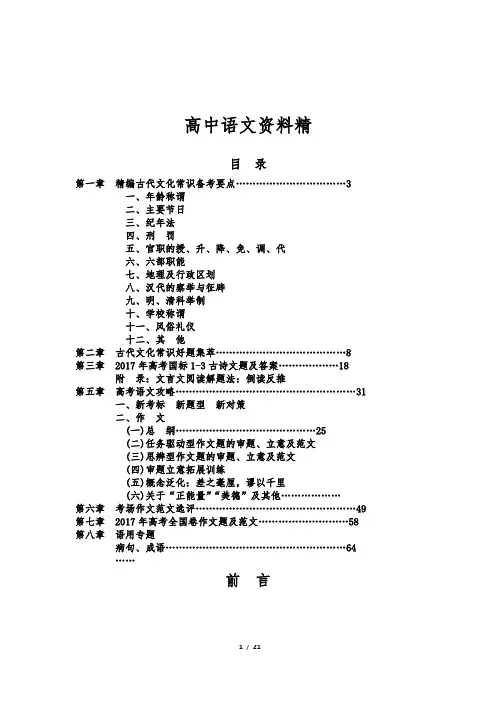

高中语文资料精目录第一章精编古代文化常识备考要点 (3)一、年龄称谓二、主要节日三、纪年法四、刑罚五、官职的授、升、降、免、调、代六、六部职能七、地理及行政区划八、汉代的察举与征辟九、明、清科举制十、学校称谓十一、风俗礼仪十二、其他第二章古代文化常识好题集萃 (8)第三章2017年高考国标1-3古诗文题及答案 (18)附录:文言文阅读解题法:倒读反推第五章高考语文攻略 (31)一、新考标新题型新对策二、作文(一)总纲 (25)(二)任务驱动型作文题的审题、立意及范文(三)思辨型作文题的审题、立意及范文(四)审题立意拓展训练(五)概念泛化:差之毫厘,谬以千里(六)关于“正能量”“美德”及其他………………第六章考场作文范文选评 (49)第七章2017年高考全国卷作文题及范文 (58)第八章语用专题病句、成语 (64)……前言语文是高考各学科中的重中之重!它不仅在高考中所占分值高(150分,未来可能达到180分),而且,它是最重要的思维工具和表达工具,深度影响着其他学科的学习效率。

语文还是高考的第一个科目,它的成败在一定程度上影响着其后几科的发挥。

从2017年开始,高考语文新课标卷客观题分值达到创记录的58分(比2016年增加11分)。

这个变化的结果是:高考语文区分度明显提高(语文优生和差生得分差拉大)。

从全省统计来看,2016年我省语文平均99.6分,2017年不到92.5分。

语文越好的学校平均分降得越少,全省的高分段和往年一样在130到140分。

也就是说,2017年高考中我省语文高分段并没有比2016年明显下降,这说明语文尖子的高分优势明显放大!因此,说语文是如今高考全局的重中之重,绝不为过。

除了客观题58分明显拉开分差,作文得分也是语文成败的关键。

每年高考,都有大量考生作文偏题(得分很可能低于40),甚至离题(不及格)。

而近几年我省作文平均分在45~46分。

作者把自己二十多年专心研究所得的部分成果汇集精编而成这本资料,希望它对你的语文学习和考试有帮助。

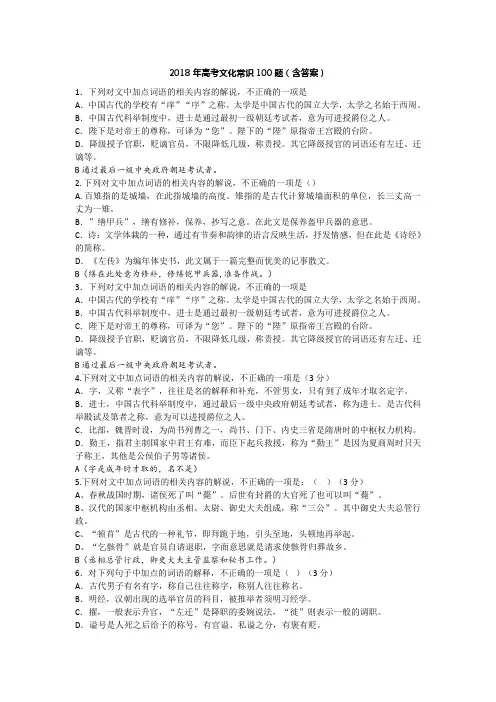

2018年高考文化常识100题(含答案)1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是A.中国古代的学校有“庠”“序”之称。

太学是中国古代的国立大学,太学之名始于西周。

B.中国古代科举制度中,进士是通过最初一级朝廷考试者,意为可进授爵位之人。

C.陛下是对帝王的尊称,可译为“您”。

陛下的“陛”原指帝王宫殿的台阶。

D.降级授予官职,贬谪官员,不限降低几级,称责授。

其它降级授官的词语还有左迁、迁谪等。

B通过最后一级中央政府朝廷考试者。

2. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A. 百雉指的是城墙,在此指城墙的高度。

雉指的是古代计算城墙面积的单位,长三丈高一丈为一雉。

B.”缮甲兵”,缮有修补,保养,抄写之意。

在此文是保养盔甲兵器的意思。

C.诗:文学体栽的一种,通过有节奏和韵律的语言反映生活,抒发情感,但在此是《诗经》的简称。

D.《左传》为编年体史书,此文属于一篇完整而优美的记事散文。

B(缮在此处意为修补,修缮铠甲兵器,准备作战。

)3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是A.中国古代的学校有“庠”“序”之称。

太学是中国古代的国立大学,太学之名始于西周。

B.中国古代科举制度中,进士是通过最初一级朝廷考试者,意为可进授爵位之人。

C.陛下是对帝王的尊称,可译为“您”。

陛下的“陛”原指帝王宫殿的台阶。

D.降级授予官职,贬谪官员,不限降低几级,称责授。

其它降级授官的词语还有左迁、迁谪等。

B通过最后一级中央政府朝廷考试者。

4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.字,又称“表字”,往往是名的解释和补充,不管男女,只有到了成年才取名定字。

B.进士,中国古代科举制度中,通过最后一级中央政府朝廷考试者,称为进士。

是古代科举殿试及第者之称,意为可以进授爵位之人。

C.比部,魏晋时设,为尚书列曹之一,尚书、门下、内史三省是隋唐时的中枢权力机构。

D.勤王,指君主制国家中君王有难,而臣下起兵救援,称为“勤王”是因为夏商周时只天子称王,其他是公侯伯子男等诸侯。

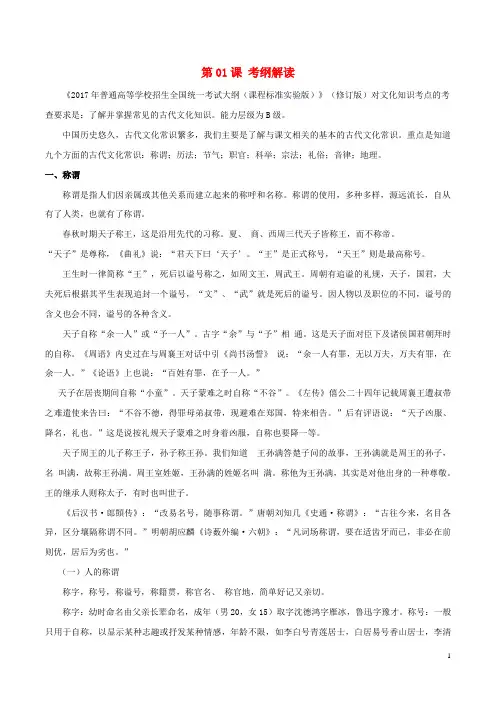

第01课考纲解读《2017年普通高等学校招生全国统一考试大纲(课程标准实验版)》(修订版)对文化知识考点的考查要求是:了解并掌握常见的古代文化知识。

能力层级为B级。

中国历史悠久,古代文化常识繁多,我们主要是了解与课文相关的基本的古代文化常识。

重点是知道九个方面的古代文化常识:称谓;历法;节气;职官;科举;宗法;礼俗;音律;地理。

一、称谓称谓是指人们因亲属或其他关系而建立起来的称呼和名称。

称谓的使用,多种多样,源远流长,自从有了人类,也就有了称谓。

春秋时期天子称王,这是沿用先代的习称。

夏、商、西周三代天子皆称王,而不称帝。

“天子”是尊称,《曲礼》说:“君天下曰‘天子’。

“王”是正式称号,“天王”则是最高称号。

王生时一律简称“王”,死后以谥号称之,如周文王,周武王。

周朝有追谥的礼规,天子,国君,大夫死后根据其平生表现追封一个谥号,“文”、“武”就是死后的谥号。

因人物以及职位的不同,谥号的含义也会不同,谥号的各种含义。

天子自称“余一人”或“予一人”。

古字“余”与“予”相通。

这是天子面对臣下及诸侯国君朝拜时的自称。

《周语》内史过在与周襄王对话中引《尚书汤誓》说:“余一人有罪,无以万夫,万夫有罪,在余一人。

”《论语》上也说:“百姓有罪,在予一人。

”天子在居丧期间自称“小童”。

天子蒙难之时自称“不谷”。

《左传》僖公二十四年记载周襄王遭叔带之难遣使来告曰:“不谷不德,得罪母弟叔带,现避难在郑国,特来相告。

”后有评语说:“天子凶服、降名,礼也。

”这是说按礼规天子蒙难之时身着凶服,自称也要降一等。

天子周王的儿子称王子,孙子称王孙。

我们知道王孙满答楚子问的故事,王孙满就是周王的孙子,名叫满,故称王孙满。

周王室姓姬,王孙满的姓姬名叫满。

称他为王孙满,其实是对他出身的一种尊敬。

王的继承人则称太子,有时也叫世子。

《后汉书·郎顗传》:“改易名号,随事称谓。

”唐朝刘知几《史通·称谓》:“古往今来,名目各异,区分壤隔称谓不同。

2018高考全国卷语文必考古代文化常识题库附答案解析2018高考语文在“古诗文阅读”部分增加“了解并掌握常见的古代文化常识”的考查内容。

接下来,店铺跟你分享2018高考全国卷语文必考古代文化常识题库附答案解析,一起做一做这些古代文化常识题吧。

2018高考全国卷语文必考古代文化常识题库附答案解析【part1】81.(3分)A(称自己往往称名,称别人往往称字)82.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是A.古代男子有名有字,字是为了便于他人称谓,一般对平辈或尊辈要称字。

B.岭南,指中国南方的五岭之南的地区,相当于现在广东、广西及海南全境。

C.礼部是六部之一,掌管典礼、科举、学校等,礼部侍郎是礼部的最高长官。

D.崩,也称做驾崩、山陵崩,是古代表示帝王或皇后死亡的一种委婉说法。

82、C(礼部最高长官为礼部尚书)83.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.太学是中国古代的的一种大学,始设予汉代,为中央官学、最高学府。

隋代以后改为国子监,面国子监内同时也设太学。

宋代太学仍为最高学府,隶国于监。

B.冠,指古代男子二十岁行加冠礼,也称弱冠,表示成年。

冠礼在宗庙L}I进行,一般由指定的贵宾给行加冠礼的青年加冠。

C.进士,是古代科举会试及第者之称,宋代进士分为三等:一等称进士及第,二等称进士出身,三等赐同进士出身。

D.书是对帝王的呈文,有不同的称呼,如章、奏、表、疏、封事等,封事是预防沿漏的意思,是一种秘密的奏议。

83.C(进士,是古代科举殿试及第者之称。

)84.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.郎,古代为议郎、中郎、侍郎、郎中等官员的统称。

战国始有,本文中是指为为君主侍从之官。

B、迁,移动、搬换、转变之意,在古代也可指官职的变动。

C、奉钱即资助之钱,如《史记•萧相国世家》中“高祖以吏繇咸阳,吏皆送奉钱三,何独以五”的“奉钱”即是此意。

D、疏是在朝官员专门上奏皇帝的一种文书形式,“疏”原意是疏通的意思,引申为对问题的分析。

2018届高考语文文言文知识复习梳理2018届高考语言知识复习梳理 2018届高考语言知识复习梳理

5 高中语本言知识梳理(二)

高中语第二册言知识梳理

通假字

《谏太宗十思疏》

1.振之以威怒振,通“震”,威吓。

《滕王阁序》

2.俨骖騑于上路俨,通“严”,整治。

3,云销雨霁销,通“消”,消散。

4.所赖君子见机机,通“几”,预兆。

《师说》

5.所以传道受业解惑也受,通“授”,教授。

6.或师焉,或不焉不,通“否”,指不从师学习。

《六国论》

7,暴霜露,斩荆棘暴,通“曝”,冒着。

8,暴秦之欲无厌厌,通“餍”,满足。

9,当与秦相较当,通“倘”,如果。

《游褒禅记》

10,长乐王回深父父,通“甫”,名字下加的美称。

《石钟记》

11.南声函胡,北音清越函胡,通“含糊”,声音重浊而模糊。

12.至莫夜月明莫,通“暮”,晚上。

13,汝识之乎识,通“志”,记住。

14.乃以斧斤考击而求之考,通“拷”,敲打。

《项脊轩志》。

六类古代文化知识一、古代官职【官职的任免升降】“三省六部”制出现以后,官员的升迁任免由吏部掌管。

官职的任免升降常用以下词语:1.表授予官职的词语【征】由皇帝征聘社会知名人士充任官职。

如:公车特征拜郎中。

(《张衡传》)【辟】由中央官署征聘,然后向上荐举,任以官职。

如:连辟公府不就。

(《张衡传》)【荐、举】由地方官向中央举荐品行端正的人,任以官职。

如:前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才。

(《陈情表》) 【拜】授予官职。

如:拜相如为上大夫。

(《廉颇蔺相如列传》) 【选】通过推荐或科举选拔任以官职。

如:延祐、至治间……选丞相东曹掾。

(《元史·贾鲁传》)【除】任命,授职。

如:予除右丞相兼枢密使。

(《指南录后序》) 【授】授给、给予官职。

如:泰定初,恩授东平路儒学教授。

(《元史·贾鲁传》)【赏】皇帝特意赐给官衔或爵位。

如:八月初一,上召见袁世凯,特赏侍郎。

(《谭嗣同》)2.表罢免官职的词语【罢】免去,解除官职。

如:窦太后大怒,乃罢逐赵绾、王臧等。

(《魏其武安侯列传》)【黜】废掉官职。

如:有罪得以黜,有能得以赏。

(《封建论》)【免】罢免。

如:免官削爵。

(《汉书·贡禹传》)【夺】消除。

如:使者遂逮守,胁服夺其官。

(《书博鸡者事》) 3.表提升官职的词语【升】升官。

如:升(鲁)台都事。

(《元史·贾鲁传》)【擢】在原官职上提拔。

如:擢为后将军。

(《汉书·赵充国传》) 【拔】提升本来没有官职的人。

如:山涛(人名)作冀州(长官),甄拔三十余人。

(《与韩荆州书》)【迁】一般指提升。

如:孝文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。

(《贾谊传》)【陟】进用。

如:陟罚臧否,不宜异同。

(《出师表》)4.表降低官职的词语【谪】因罪被降职或流放。

如:滕子京谪守巴陵郡。

(《岳阳楼记》)【贬】降职。

如:贬连州刺史。

(《刘禹锡传》)【放】放逐。

如:屈原既放,三年不得复见。

(《卜居》)【左迁】贬官,降职。

![2018届高考文言文阅读复习文化常识[优质ppt]](https://uimg.taocdn.com/e66d821e0722192e4536f6b1.webp)

2018届高考第一轮复习--文言文:文化常识文言文客观题——文化常识中国古代文化常识涉及的内容非常广泛,但高考考查的重点是与重要文学作品有关的内容,一般包括天文历法、地理、官制(中央官制、地方官制、品阶勋爵)、科举、姓名、礼俗(冠礼、婚姻、丧葬)、宗法(族、昭、穆,大宗、小宗,亲属,丧服)、宫室、车马、饮食、衣饰等。

具体来看,高考考查的文化常识有:①人物称谓——古代的习惯称谓,包括名、字、别号、谥号,以及敬称谦称、特殊称谓等。

②科举制度。

不同时期,科举制度有所不同。

如汉代实行的是察举制和征辟制,由州推举的称为秀才,由郡推举的称为孝廉。

③古代官制——中央官制、地方官制以及任免官职的有关习惯说法。

④礼制——冠礼、婚姻、丧葬等。

⑤纪年方法——干支纪年、年号纪年、干支年号混合纪年等。

例阅读下面的文言文,完成后面问题。

高睿幼孤,聪慧夙成,特为神武所爱,养于宫中。

睿读《孝经》,至“资于事父”,辄流涕歔欷。

十岁丧母,神武亲送至领军府,为发哀,举声殒绝,三日水浆不入口。

居丧长斋,骨立,杖而后起。

神武崩,哭泣呕血。

及壮,将婚,貌有戚容。

文襄谓曰:“我为尔娶郑述祖女,何嫌而不乐?”对曰:“自痛孤遗,方从婚冠,弥用感切。

”言未卒,呜咽不自胜,文襄为之悯然。

励之勤学,常夜久方罢。

文宣受禅,进爵为王。

睿身长七尺,容仪甚伟,闲习吏事,有知人之鉴。

于是以睿为能,加尚书令,封宣城郡公,拜太尉,监五礼。

(选自《北史•高睿传》,有删改)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A.居丧指处在直系尊亲的丧期守制中。

尊亲死后,在家守丧,不办理外事。

B.崩是帝王去世的讳称。

古代把天子的死看得很重,常以山塌下来作比喻。

C.受禅是上古时期推举部落首领的一种方式,禅让制也用于后来的王朝更替。

D.公是古代封建制度五等爵的第一等,封建社会爵位制度严格,不可世袭。

[答案]D[解析]D项,“不可世袭”错,爵位可世袭,有时降等世袭。

【参考译文】高睿从小丧父,聪慧早熟,特别受到北齐神武帝的钟爱,将他抚养在后宫中。

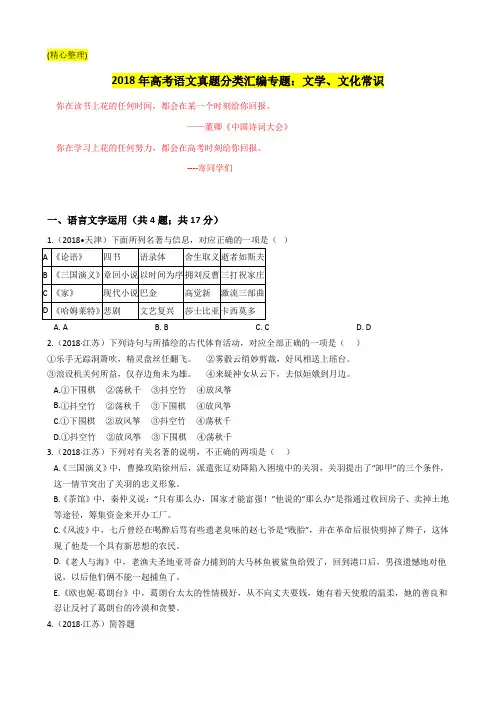

(精心整理)2018年高考语文真题分类汇编专题:文学、文化常识你在读书上花的任何时间,都会在某一个时刻给你回报。

——董卿《中国诗词大会》你在学习上花的任何努力,都会在高考时刻给你回报。

----寄同学们一、语言文字运用(共4题;共17分)1.(2018•天津)下面所列名著与信息,对应正确的一项是()A. AB. BC. CD. D2.(2018·江苏)下列诗句与所描绘的古代体育活动,对应全部正确的一项是()①乐手无踪洞箫吹,精灵盘丝任翻飞。

②雾縠云绡妙剪裁,好风相送上瑶台。

③浪设机关何所益,仅存边角未为雄。

④来疑神女从云下,去似姮娥到月边。

A.①下围棋②荡秋千③抖空竹④放风筝B.①抖空竹②荡秋千③下围棋④放风筝C.①下围棋②放风筝③抖空竹④荡秋千D.①抖空竹②放风筝③下围棋④荡秋千3.(2018·江苏)下列对有关名著的说明,不正确的两项是()A.《三国演义》中,曹操攻陷徐州后,派遣张辽劝降陷入困境中的关羽,关羽提出了“卸甲”的三个条件,这一情节突出了关羽的忠义形象。

B.《茶馆》中,秦仲义说:“只有那么办,国家才能富强!”他说的“那么办”是指通过收回房子、卖掉土地等途径,筹集资金来开办工厂。

C.《风波》中,七斤曾经在喝醉后骂有些遗老臭味的赵七爷是“贱胎”,并在革命后很快剪掉了辫子,这体现了他是一个具有新思想的农民。

D.《老人与海》中,老渔夫圣地亚哥奋力捕到的大马林鱼被鲨鱼给毁了,回到港口后,男孩遗憾地对他说,以后他们俩不能一起捕鱼了。

E.《欧也妮·葛朗台》中,葛朗台太太的性情极好,从不向丈夫要钱,她有着天使般的温柔,她的善良和忍让反衬了葛朗台的冷漠和贪婪。

4.(2018·江苏)简答题(1)《红楼梦》“散余资贾母明大义,复世职政老沐天恩”一回中,贾母得知府中库藏已空、入不敷出的实情后,将自己多年的积蓄拿出来,以渡难关。

请结合这一情节,分析贾母的形象特点。

(2)巴金的《家》中,梅表姐因躲避炮火再次来到高家,她在花园里看见觉新站在树下,她“嘴唇微微动一下,像要说话”,最终还是“转过身默默地走了”。

文化常识【母题来源】2018年高考新课标1卷第11题【母题原题】阅读下面的文言文,完成10-13题。

鲁芝,字世英,扶风郿人也。

世有名德,为西州豪族。

父为郭泛所害,芝襁褓流离,年十七,乃移居雍,耽思坟籍..。

郡举上计吏,州辟别驾。

魏车骑将军郭淮为雍州刺史,深敬重之。

举孝廉,除郎中。

后拜骑都尉、参军事、行安南太守,迁尚书郎。

曹真出督关右,又参大司马军事。

真薨,宣帝代焉,乃引芝参骠骑军事,转天水太守。

郡邻于蜀,数被侵掠,户口减削,寇盗充斥,芝倾心镇卫,更造城市,数年间旧境悉复。

迁广平太守。

天水夷夏慕德,老幼赴阙.献书,乞留芝。

魏明帝许焉。

曹爽辅政,引为司马。

芝屡有谠言嘉谋,爽弗能纳。

及宣帝起兵诛爽,芝率余众犯门斩关,驰出赴爽,劝爽曰:“公居伊周之位,一旦以罪见黜,虽欲牵黄犬,复可得乎!若挟天子保许昌,杖大威以羽檄征四方兵,孰敢不从!舍此而去,欲就东市,岂不痛哉!”爽懦惑不能用遂委身受戮芝坐爽下狱当死而口不讼直志不苟免宣帝嘉之赦而不诛俄而起为并州刺史诸葛诞以寿春叛,魏帝出征,芝率荆州文武以为先驱。

诞平,迁大尚书,掌刑理。

武帝践祚..,转镇东将军,进爵为侯。

帝以芝清忠履正,素无居宅,使军兵为作屋五十间。

芝以年及悬车,告老逊位..,章表十余上,于是征为光禄大夫,位特进,给吏卒,门施行马。

羊祜为车骑将军,乃以位让芝,曰:“光禄大夫鲁芝洁身寡欲,和而不同,服事华发,以礼终始,未蒙此选,臣更越之,何以塞天下之望!”上不从。

其为人所重如是。

泰始九年卒,年八十四。

帝为举哀,谥曰贞,赐茔田百亩。

(节选自《晋书·鲁芝传》)10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽/下狱/当死/而口不讼直/志不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/B.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽下狱/当死/而口不讼直志/不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/C.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽下狱/当死/而口不讼直/志不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/D.爽懦惑不能用/遂委身受戮/芝坐爽/下狱/当死/而口不讼直志/不苟免/宣帝嘉之/赦而不诛/俄而起为并州刺史/11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.《三坟》《五典》传为我国古代典籍,后又以“坟籍”“坟典”为古代典籍通称。

必修1——《烛之武退秦师》《荆轲刺秦王》《鸿门宴》一、了解并掌握常见的古代文化知识1.《左传》:我国第一部叙事详细的编年史著作,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作,为后世叙事散文树立了典范。

“传”意为注释,《左传》即是给儒家经典《春秋》所作的注释。

《左传》也称《左氏春秋》《春秋左氏传》,与《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”。

2.晋侯.、秦伯.围郑侯、伯:春秋时期公、侯、伯、子、男五等爵位中的两种。

爵位、爵号,是古代皇帝对贵戚功臣的封赐。

后代爵称和爵位制度往往因时而异。

3.敢以烦执事..执事:在古代有多种意思,①从事工作,主管其事;②有职守之人,即官员;③指供役使者,仆从;④对对方的敬称;⑤侍从。

本文指对办事的官吏的敬称。

4.《战国策》:中国古代的一部历史学名著。

它是一部国别体史书,又称《国策》。

由西汉刘向所整理编写,共33卷,分为12策。

《国语》是第一部国别体史书。

5.至易水..上,既祖.易水:也称易河,河流名,位于河北省易县境内,分南易水、中易水、北易水。

因燕太子丹送荆轲刺秦于此作别,高渐离击筑,荆轲合着音乐高歌“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”而名扬天下。

后人常用“易水”指代“荆轲”或“易水歌”。

祖:临行祭路神,引申为饯行和送别。

6.为变徵..之声复为慷慨羽.声变徵、羽:古时音乐七音中的两种声调。

古时音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音。

变徵是徵音的变调,声调悲凉。

7.厚遗秦王宠臣中庶子...蒙嘉中庶子:管理国君的车马之类的官。

8.乃朝服,设九宾..九宾:九宾之礼,是我国古代外交上最为隆重的礼节,有九个迎宾赞礼的官员司仪施礼,并延引上殿。

9.至陛下..,秦武阳色变振恐陛下:陛下的“陛”指殿前的台阶。

“陛下”原来指的是站在台阶下的侍者。

臣子向天子进言时,不能直呼天子,必须先呼台下的侍者而告之。

后来“陛下”就成为与帝王面对面应对的敬称。

10.诸郎中..执兵郎中:宫廷的侍卫。

11.《史记》:我国第一部纪传体通史,上起上古传说中的黄帝时代,下到汉武帝太初年间。

必修5—-《归去来兮辞并序》《滕王阁序》《逍遥游》《陈情表》一、了解并掌握常见的古代文化知识1.襟三江..而带五湖..三江:泛指长江中下游。

旧说古时长江流过彭蠡(今鄱阳湖),分成三道入海,故称“三江".五湖:泛指太湖区域的湖泊。

一说,指太湖、鄱阳湖、青草湖、丹阳湖、洞庭湖,南昌在五湖之间.2。

钟鸣鼎食之家:指大家世族,因古代贵族吃饭时要鸣钟列鼎,鼎中盛食物。

3.望长安于日下..日下:京城。

古代以太阳比喻帝王,帝王所在处称为“日下"。

《世说新语·夙惠》:“晋明帝数岁,坐元帝膝上。

有人从长安来,元帝因问明帝:‘汝意谓长安何如日远?’答曰:‘日远,不闻人从日边来,居然可知。

’元帝异之。

明日集群臣宴会,告以此意,更重问之,乃答曰:‘日近。

’元帝失色曰:‘尔何故异昨日之言邪?’答曰:‘举目见日,不见长安.’”4.酌贪泉..而觉爽贪泉:古代传说广州有水名贪泉,人喝了这里的水就会变得贪婪。

5.东隅..已逝,桑榆..非晚 东隅:指日出的地方,表示早。

桑榆:指日落的地方,表示晚。

6。

勃,三尺..微命,一介书生 三尺:衣带下垂的长度,指幼小。

古时服饰制度规定束在腰间的绅的长度,因地位不同而有所区别,士规定为三尺。

古人称成人为“七尺之躯”,称不大懂事的小孩儿为“三尺童儿”。

7.无路请缨..,等终军之弱冠..;有怀投笔..,慕宗悫之长风 请缨:请求皇帝赐给长缨(长绳)。

后用此指投军报国.弱冠:指20岁,古代以20岁为弱年,行冠礼,为成年人。

投笔:指投笔从军。

后人把班超投笔于地、参军作战的故事叫作“投笔从戎",比喻弃文从武,有志报国.8.朝菌不知晦朔..晦:阴历每月最后一日。

朔:阴历每月的第一日。

9.不过数仞.而下 仞:古代长度单位。

一仞为八尺。

10。

外.无期功..强近之亲,内无应门五尺之僮外:指自己一房之外的亲族。

古代以亲属关系的远近制定丧服的轻重.期功:古代丧服的名称。

期,穿一周年孝服的人.功,穿大功服(九个月)、小功服(五个月)的亲族。