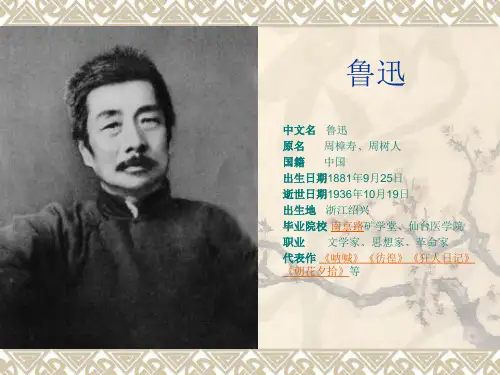

鲁迅

- 格式:ppt

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:39

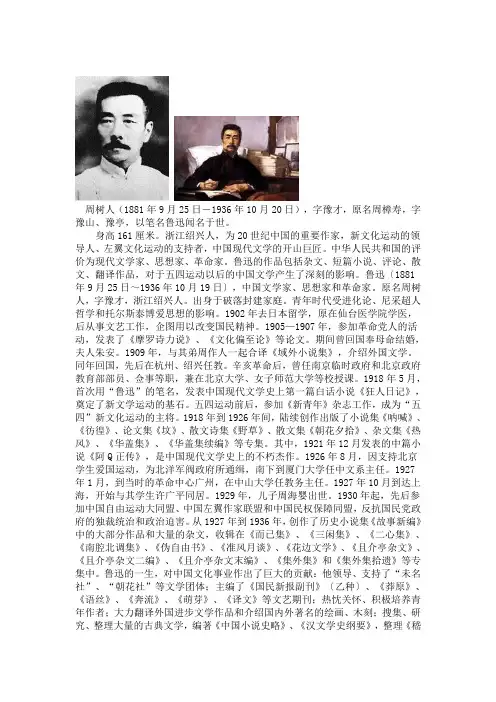

周树人(1881年9月25日-1936年10月20日),字豫才,原名周樟寿,字豫山、豫亭,以笔名鲁迅闻名于世。

身高161厘米。

浙江绍兴人,为20世纪中国的重要作家,新文化运动的领导人、左翼文化运动的支持者,中国现代文学的开山巨匠。

中华人民共和国的评价为现代文学家、思想家、革命家。

鲁迅的作品包括杂文、短篇小说、评论、散文、翻译作品,对于五四运动以后的中国文学产生了深刻的影响。

鲁迅〔1881年9月25日~1936年10月19日〕,中国文学家、思想家和革命家。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

出身于破落封建家庭。

青年时代受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。

1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后从事文艺工作,企图用以改变国民精神。

1905—1907年,参加革命党人的活动,发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等论文。

期间曾回国奉母命结婚,夫人朱安。

1909年,与其弟周作人一起合译《域外小说集》,介绍外国文学。

同年回国,先后在杭州、绍兴任教。

辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职,兼在北京大学、女子师范大学等校授课。

1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志工作,成为“五四”新文化运动的主将。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、论文集《坟》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集。

其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上的不朽杰作。

1926年8月,因支持北京学生爱国运动,为北洋军阀政府所通缉,南下到厦门大学任中文系主任。

1927年1月,到当时的革命中心广州,在中山大学任教务主任。

1927年10月到达上海,开始与其学生许广平同居。

1929年,儿子周海婴出世。

1930年起,先后参加中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟和中国民权保障同盟,反抗国民党政府的独裁统治和政治迫害。

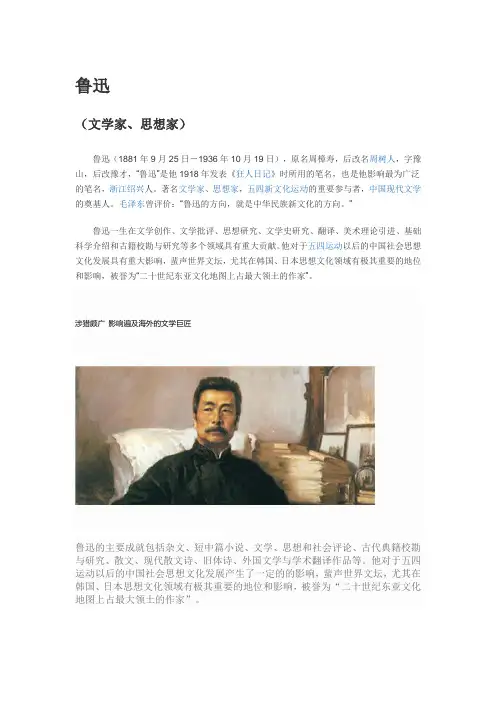

鲁迅

(文学家、思想家)

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。

著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

”

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。

他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

涉猎颇广影响遍及海外的文学巨匠

鲁迅的主要成就包括杂文、短中篇小说、文学、思想和社会评论、古代典籍校勘与研究、散文、现代散文诗、旧体诗、外国文学与学术翻译作品等。

他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展产生了一定的的影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

鲁迅简介鲁迅(1881.9.25~1936.10.19)原名周樟寿,后改名周树人。

中国现代文学家、思想家、革命家和教育家。

人称“文教思革”.光绪七年八月初三(1881年9月25日)生于浙江省绍兴府会稽县(今绍兴市)东昌坊口,祖籍河南省汝南县。

儿时享受着少爷般的生活,慢慢家基衰败变得贫困。

青年时代受达尔文进化论和托尔斯泰博爱思想的影响。

1898年鲁迅从周樟寿更名为周树人。

1902年公费至日本留学,原在仙台医学院学医,后因战乱奋起改行为作家,从事文艺工作,希望用以改变国民精神(见《呐喊》自序)。

1905—1907年,参加革命党人的活动,发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等论文。

期间曾回国奉母命结婚,夫人朱安。

1909年,与其弟周作人一起合译《域外小说集》,介绍外国文学。

同年回国,先后在杭州、绍兴任教。

1918年以“鲁迅”为笔名,发表白话小说《狂人日记》。

1927年与许广平女士结合,生有一男名周海婴。

1936年10月19日因病逝世于上海。

享年56岁。

现在北京、上海、绍兴、广州、厦门等地先后建立了鲁迅博物馆、纪念馆等,同时他的作品被译成英、日、俄、西、法、德、阿拉伯等50多种文字,在世界各地拥有广大的读者。

家庭背景出生日期:清光绪七年辛巳年八月初三(1881年9月25日)出生地:生于浙江绍兴府会稽县东昌坊口新台门周家,鲁迅原名樟寿,字豫山、豫亭、豫才。

至三十八岁,使用鲁迅为笔名。

祖父周福清(1838一1904),原名周致福,字震生,又字介孚,清同治十年(1871年)辛未科进士,翰林院庶吉士,曾任江西金欲县知事,此时正在北京任内阁中书。

后任内阁中书。

父亲周伯宜(1861一1896),字伯宜,曾改名文郁,秀才,闲居在家。

因肺结核而死。

母亲鲁瑞(1858一1943)当地举人鲁希曾三女,思想颇为开通,出身于绍兴近郊安桥头一户官宦人家,没念过书,但以自修得到能够看书的学力。

家庭:在绍兴,周家算得上一门望族,做官经商且都不说,单是人丁的繁衍,就相当可观,所以到鲁迅出世的时候,周家已经分居三处,彼此照应,俨然是大户了。

鲁迅的挫折经历鲁迅(1881—1936)中国文学家、思想家、革命家。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

出生在浙江绍兴一个官僚地主的家庭里。

青年时代受进化论思想影响。

1902年留学日本,原学医,后从事文艺工作,企图用以改变国民精神。

1909年回国,先后在杭州、绍兴任教。

辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职。

兼在北京大学、北京女子师范大学等校授课。

1925年积极支持女师大的学生运动。

1926年“三·一八”惨案,鲁迅愤而揭露中外杀人者镇压爱国学生的滔天罪行。

在参加三月25日女师大的追悼会后,4月1日写下了著名的《记念刘和珍君》一文。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》、杂文集《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》等专集都被收录在各类教材中。

其中,1921年12月发表《阿Q正传》,第一篇白话小说《狂人日记》。

鲁迅于1881年出生在浙江绍兴一个官僚地主的家庭里在留学日本期间,鲁迅初步形成了他的世界观和人生观,但是,鲁迅的思想和感情不但为当时大多数的中国人所无法理解,就是在留日学生中也很难得到广泛的响应。

他翻译的外国小说只能卖出几十册,他筹办的文学杂志也因缺乏资金而未能出版。

家计的艰难使鲁迅不得不回国谋职。

1909年,他从日本归国,先后在杭州浙江两级师范学堂(今杭州高级中学)和绍兴府中学堂任教员。

这个时期,是鲁迅思想极其苦闷的时期。

1911年的辛亥革命也曾使他感到一时的振奋,但接着是袁世凯称帝、张勋复辟等历史丑剧的不断上演,辛亥革命并没有改变中国沉滞落后的现实,社会的昏乱,民族的灾难,个人婚姻生活的不幸,都使鲁迅感到苦闷、压抑。

五四运动之后,他的压抑已久的思想感情像熔岩一样通过文学作品猛烈喷发出来。

一、鲁迅旧体诗1、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

(鲁迅·自嘲)2、寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

鲁迅的简介鲁迅(1881年9月25日~1936年10月19日)原名周樟寿,后改为周树人,字豫才,浙江绍兴人。

中国现代著名的文学家、政治评论家、新文化运动的重要领导人。

人称“文思革”。

代表作:小说集《呐喊》《阿Q正传》等,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《华盖集》等。

光绪七年八月初三(1881年9月25日),鲁迅生于浙江省绍兴府会稽县(今绍兴市)东昌坊口,祖籍河南省汝南县。

青年时代受达尔文进化论和托尔斯泰博爱思想的影响,1898年更名为周树人,字豫才。

1902年公费至日本留学,原在仙台医学院学医,理想以自己的双手去治病救人,后因战乱纷起改行为作家,从事文艺工作,希望用以改变国民精神(见《呐喊》自序)。

1905~1907年,参加革命党人的活动,发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等论文。

期间曾回国奉母命结婚,夫人朱安。

1909年,与其弟周作人一起合译《域外小说集》,介绍外国文学。

同年留日归国,任时两级师范(现杭州高级中学)生理、化学教员,兼日语助教。

其讲课及所编《生理学讲义》,深受学生欢迎。

同年冬参加木瓜之役。

1918年首次以鲁迅笔名发表白话小说《狂人日记》,成为新文学典范。

1927年与许广平女士成婚,生有一男,名周海婴。

有3个侄女。

1936年10月19日因病逝世于上海。

著作收入《鲁迅全集》,作品及《鲁迅书信集》,并重印鲁迅编校的古籍多种。

后于1981年出版《鲁迅全集》(共十六卷)。

2005年出版《鲁迅全集》(共十八卷)。

他的著作主要以小说、杂文为主,小说中《祝福》、《阿Q正传》、《狂人日记》等较为知名。

鲁迅的小说、散文、诗歌、杂文共数十篇(首)被选入中、小学语文课本,小说《祝福》、《阿Q正传》、《药》等先后被改编成电影。

北京、上海、绍兴、广州、厦门等地先后建立了鲁迅博物馆、纪念馆等,同时他的作品被译成英、日、俄、西、法、德等50多种文字,在世界各地拥有广大的读者。

鲁迅以笔代戈、奋笔疾书,战斗一生,被誉为“民族魂”。

鲁迅〔1881年9月25日~1936年10月19日〕,中国文学家、思想家和革命家。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

出身于破落封建家庭。

青年时代受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。

1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后从事文艺工作,企图用以改变国民精神。

1905—1907年,参加革命党人的活动,发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等论文。

期间曾回国奉母命结婚,夫人朱安。

1909年,与其弟周作人一起合译《域外小说集》,介绍外国文学。

同年回国,先后在杭州、绍兴任教。

辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职,兼在北京大学、女子师范大学等校授课。

1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志工作,成为“五四”新文化运动的主将。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、论文集《坟》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集。

其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上的不朽杰作。

1926年8月,因支持北京学生爱国运动,为北洋军阀政府所通缉,南下到厦门大学任中文系主任。

1927年1月,到当时的革命中心广州,在中山大学任教务主任。

1927年10月到达上海,开始与其学生许广平同居。

1929年,儿子周海婴出世。

1930年起,先后参加中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟和中国民权保障同盟,反抗国民党政府的独裁统治和政治迫害。

从1927年到1936年,创作了历史小说集《故事新编》中的大部分作品和大量的杂文,收辑在《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》、《且介亭杂文二编》、《且介亭杂文末编》、《集外集》和《集外集拾遗》等专集中。

鲁迅的一生,对中国文化事业作出了巨大的贡献:他领导、支持了“未名社”、“朝花社”等文学团体;主编了《国民新报副刊》〔乙种〕、《莽原》、《语丝》、《奔流》、《萌芽》、《译文》等文艺期刊;热忱关怀、积极培养青年作者;大力翻译外国进步文学作品和介绍国内外著名的绘画、木刻;搜集、研究、整理大量的古典文学,编著《中国小说史略》、《汉文学史纲要》,整理《嵇康集》,辑录《会稽郡故书杂录》、《古小说钩沈》、《唐宋传奇录》、《小说旧闻钞》等等。

鲁迅简介鲁迅(1881~1936)原名周树人、周樟寿,字豫山、豫亭、豫才。

笔名除鲁迅外,还有邓江、唐俟、邓当世、晓角等。

中国当代文学家、思想家、革命家和教育家。

人称“文教思革”光绪七年八月初三(1881年9月25日)生于浙江省绍兴府会稽县(今绍兴市)东昌坊口。

祖籍河南省汝南县,小时享受着少爷般的生活,慢慢家基衰败变得贫困。

青年时代受达尔文进化论和托尔斯泰博爱思想的影响。

1898年鲁迅从周樟寿更名为周树人。

1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后从事文艺工作,希望用以改变国民精神。

1905—1907年,参加革命党人的活动,发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等论文。

期间曾回国奉母命结婚,夫人朱安。

1909年,与其弟周作人一起合译《域外小说集》,介绍外国文学。

同年回国,先后在杭州、绍兴任教。

1918年以“鲁迅”为笔名,发表白话小说《狂人日记》。

在此之前,他是一名医生,因战乱奋起改行为作家。

鲁迅生平是一个“爱书如命”的人。

1927年与许广平女士结合,生有一男名周海婴。

1936年10月19日因病逝世于上海。

著作收入《鲁迅全集》,作品及《鲁迅书信集》,并重印鲁迅编校的古籍多种。

1981年出版了《鲁迅全集》(共十六卷)。

2005年出版了《鲁迅全集》(共十八卷)。

他的著作主要有《祝福》、《阿Q正传》、《狂人日记》等。

北京、上海、绍兴、广州、厦门等地先后建立了鲁迅博物馆、纪念馆等。

鲁迅的小说、散文、诗歌、杂文共数十篇(首)被选入中、小学语文课本。

小说《祝福》、《阿Q正传》、《药》等先后被改编成电影。

鲁迅的作品被译成英、日、俄、西、法、德、阿拉伯等50多种文字,在世界各地拥有广大的读者。

鲁迅

1、鲁迅简介

鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,是中国著名的文学家、思想家、革命家和教育家。

1981年以“鲁迅”为笔名,发表白话小说《狂人日记》。

1936年10月19日因病逝世于上海。

著作收入《鲁迅全集》。

鲁迅的代表作有小说集《呐喊》、《彷徨》、论文集《坟》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》、《华盖集》等专集。

2、“鲁迅”笔名的由来

鲁迅先生用“鲁迅”这个笔名的原因有三:

一是由于母亲姓鲁,二是由于周鲁是同姓之国,三是取愚蠢而迅速之意。

这个笔名表达了鲁迅先生对母亲、祖国的热爱和对自己时刻不忘奋力前行的严格要求。

3、鲁迅先生的名言

①哪里有天才我是把别人喝咖啡的功夫都用在了工作上了。

②时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

③读书要眼到、口到、心到、手到、脑到。

④那苛刻的眼光挑剔自己,用宽容的胸怀对待他人。

鲁迅先生资料鲁迅(1881~1936)原名周树人、周樟寿,字豫山、豫亭、豫才、秉臣。

笔名除鲁迅外,还有邓江、唐俟、邓当世、晓角等。

中国现代文学家、思想家、革命家和教育家。

作者鲁迅人称“文教思革”光绪七年八月初三(1881年9月25日)生于浙江省绍兴府会稽县(今绍兴市)东昌坊口。

祖籍河南省汝南县,小时享受着少爷般的生活,慢慢家基衰败变得贫困。

青年时代受达尔文进化论和托尔斯泰博爱思想的影响。

1898年鲁迅从周樟寿更名为周树人。

1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,但是因为一部影片,深知仅仅医生是不能拯救人类,从此后从事文艺工作,希望用以改变国民精神。

1905—1907年,参加革命党人的活动,发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等论文。

期间曾回国奉母命结婚,夫人朱安。

1909年,与其弟周作人一起合译《域外小说集》,介绍外国文学。

同年回国,先后在杭州、绍兴任教。

1918年以“鲁迅”为笔名,发表白话小说《狂人日记》,时年38岁。

在此之前,他是一名医学院学生,因战乱奋起改行为作家。

鲁迅生平是一个“爱书如命”的人。

1927年与许广平女士结合,生有一男名周海婴。

1936年10月19日因病逝世于上海。

著作收入《鲁迅全集》,作品及《鲁迅书信集》,并重印鲁迅编校的古籍多种。

1981年出版了《鲁迅全集》(共十六卷).2005年出版了《鲁迅全集》(共十八卷)。

从发表第一篇白话小说《狂人日记》时(1918年5月),始以“鲁迅”为笔名。

他的著作主要以小说、杂文为主。

代表作有:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等,散文集《朝花夕拾》(原名《旧事重提》),散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《且介亭杂文》等。

鲁迅的小说、散文、诗歌、杂文共数十篇(首)被选入中、小学语文课本等,已成为家喻户晓的艺术形象。

小说《祝福》、《阿Q正传》、《药》等先后被改编成电影。

北京、上海、广州、厦门等地先后建立了鲁迅博物馆、纪念馆等,同时他的作品被译成英、日、俄、西、法、德等50多种文字,在世界各地拥有广大的读者。

鲁迅简介鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),浙江绍兴人,原名周树人。

字豫才。

以笔名鲁迅闻名于世。

1936年10月19日因肺结核病逝于上海,上海民众上万名自发举行公祭、送葬,葬于虹桥万国公墓。

1956年,鲁迅遗体移葬虹口公园,毛泽东为重建的鲁迅墓题字。

1938年出版《鲁迅全集》…二十卷‟。

中华人民共和国成立后,鲁迅著译已分别编为《鲁迅全集》…十卷‟,《鲁迅译文集》…十卷‟,《鲁迅日记》…二卷‟,《鲁迅书信集》,并重印鲁迅编校的古籍多种。

1981年出版了《鲁迅全集》…十六卷‟。

北京、上海、绍兴、广州、厦门等地先后建立了鲁迅博物馆、纪念馆等。

鲁迅的小说、散文、诗歌、杂文共数十篇…首‟被选入中、小学语文课本。

鲁迅后来作有《藤野先生》,对这篇作品也非常重视,1935年日本岩波书店要出《鲁迅选集》日本语译,他要求执行选集编译工作的自己的学生增田涉:“我看要放进去的,一篇也没有了。

只有《藤野先生》一文,请译出补进去。

”鲁迅身后,藤野也发表《谨忆周树人君》一文回忆鲁迅留学生活。

鲁迅在医校学习一年以后,便从学校退学。

他本人在《藤野先生》一文中提及此事,称自己是因为受到一部日俄战争的纪录电影片里,中国人给俄国人做侦探而被日本军逮捕要枪毙,喜欢在场围观的也是中国人这类事实的刺激,认为“救国救民需先救思想”,于是弃医从文,希望用文学改造中国人的“国民劣根性”。

据永田圭介的专著《秋瑾——竞雄女侠传》在1905年秋瑾回国前曾在陈天华追悼会上对反对回国的鲁迅许寿裳等人痛骂,还拔出了随身携带的日本刀厉声喝道:“投降满虏,卖友求荣。

欺压汉人,吃我一刀。

”。

鲁迅生平鲁迅(1881-1936),浙江绍兴人。

中国现代伟大的文学家、思想家和革命家。

鲁迅原名周树人,字樟寿,号豫才;“鲁迅”是其投身五四五四运动后使用的一个笔名,因为影响日甚,所以人们习惯称之为鲁迅。

鲁迅,1882年9月25日出生于绍兴都昌坊口一个封建士大夫家庭,7岁启蒙,12岁就读于三味书屋,勤学好问,博闻强记,课余喜读野史笔记及民间文学书籍,对绘画艺术产生浓厚兴趣,自此打下坚实的文化基础。

他不囿于四书五经,多方寻求课外读物,努力掌握历史文化知识。

绍兴的悠久历史和灿烂文化,特别是众多越中先贤的道德文章,给鲁迅的思想以很大的熏陶和影响。

鲁迅少年时代,祖父因科场案下狱,父亲病故,家道从此中落。

鲁迅由一个封建士大夫大家庭的长房长孙,变成了一个破落户子弟。

家庭所遭受的一系列重大变故,使少年鲁迅饱受人间冷暖,世态炎凉,看到了“世人的真面目”,认识到封建社会的腐朽和没落。

鲁迅母亲鲁瑞,农民的女儿,品格高尚,对鲁迅影响很大。

1898年春,鲁迅离开故乡,满怀人生新的希望,考入了南京江南水师学堂,翌年,因不满学堂的“乌烟瘴气”,改入江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂。

他广泛接触西方自然科学和社会科学,阅《时务报》,看《天演论》,深受维新思潮和进化论学说的影响,初步形成“将来必胜于过去,青年必胜于老人”的社会发展观。

1902年,鲁迅以优异的成绩毕业,被官派赴日留学。

他先入东京弘文学院学习日语,后入仙台医学专门学校习医。

因深受资产阶级民主革命浪潮的影响,积极投身于反清革命的洪流之中,课余“赴会馆,跑书店,往集会,听讲演”,立下了“我以我血荐轩辕”的誓言。

1906年,鲁迅在事实面前,有感于国内同胞的愚弱,认识到改变国民性的重要,便毅然弃医从文,迈出了人生道路上具有决定意义的一步,选择了文学艺术,以笔作为自己救国救民的战斗武器。

他参与筹办文艺杂志《新生》,撰写了《人之历史》、《科学史教篇》、《文化偏至论》、《摩罗诗力说》等早期重要论文。

鲁迅(文学家、思想家)鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。

著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

”[1-6]鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。

他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

[7-9]1、但我坦然,欣然。

我将大笑,我将歌唱。

2、我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。

3、待我成尘时,你将见我的微笑!4、不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

(纪念刘和珍君)5、怀疑并不是缺点。

总是疑,而并不下断语,这才是缺点。

6、纠缠如毒蛇,执著如冤鬼。

激烈得快的,也平和的快,甚至于也颓废的快。

7、巨大的建筑,总是一木一石叠起来,我们何尝做做这一木一石呢?我时常做些零碎事,就是为此。

8、宁可与敌人明打,不欲受同人暗算。

1、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

(鲁迅·《自嘲》)2、寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

(鲁迅·《自题小像》)3、心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。

(鲁迅·《无名》)4、血沃中原肥劲草,寒凝大地发春华。

(鲁迅·《无题》)5、忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

鲁迅6、无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。

(鲁迅·《答客诮》)7、度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇。

(鲁迅《题三义塔》)8、岂有豪情似旧时,花开花落两由之。

(鲁迅·《悼杨铨》)。