晚清社会语境下的翻译小说研究

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:9

清末民初小说的翻译及其文学史价值※汤哲声 朱全定内容提要:清末民初小说中的改译、删译与当时中国精英分子要利用小说启蒙国民有着很大关系,虽然清末民初的翻译小说是以言情小说和侦探小说为主,却对当时的中国政治思想和小说的美学思想、艺术结构产生了重要作用。

本文对清末民初翻译家的史学地位以及他们的“为我所需”、意译的观念和方式作了评价和分析。

关键词:清末民初 小说翻译 价值和意义这是一批被遗忘或者受到不公评价的外国小说翻译群体,他们是(按照翻译外国小说出现的先后为排列顺序):包天笑、周桂笙、陈景韩(冷血)、徐卓呆、许指严、王蕴章(西神)、李涵秋、张春帆、恽铁樵、周瘦鹃、贡少芹、张毅汉、徐枕亚、严独鹤、胡寄尘、程瞻庐、陈蝶仙、李定夷、程小青、叶小凤、李常觉、陈小蝶、朱瘦菊、陆澹安、姚民哀、许瘦蝶、吴绮缘、王钝根、顾明道、闻野鹤等等。

他们是中国现代通俗文学翻译作家,并且主要活动于清末民初时期。

根据既有的文学史描述,清末民初通俗文学的翻译作家素质不高,被认为翻译的随意性很强;清末民初小说的译作改译、删译之风严重,被认为不忠于原著;清末民初小说译作的原著品味也不高,被认为鲜有一流作品。

从这样的观念出发,清末民初的那些小说翻译作品就成为了一堆文字垃圾,关注的人不多,更别说研究了。

问题是清末民初小说的翻译作品真如文学史所描述的那样吗?如果放入历史语境和中国文学现代化进程中思考,也许我们会有另一番解读。

一清末民初小说的翻译确实改译、删译之风严重,包天笑、杨紫驎合译的《迦※ 本文为国家社科基金项目“中国现代通俗文学价值评估体系建构与文献资料的整理研究”(批准号:12 BZW107)的阶段性成果。

中国现代文学研究丛刊.2014年第2期茵小传》只是原著的上半部分,也就这么改译、删译了一下作为全本推了出来;苏曼殊、陈独秀译雨果的《悲惨世界》,也就连添带删地译成了一本十几回的故事,叫《惨世界》(报纸上连载时叫《惨社会》),改译、删译之风蔓延到当时几乎每一部译作。

晚清日本文学翻译特征考论人物心理等描写完全删除或大量添补,或胡乱改写,因此,“译述”也难以算作译法的正途。

笔者认为当时盛行这种译述现象的主要原因共有如下四点。

1.高额翻译费用的诱使。

晚清时期的翻译小说之所以纷繁如林,与是时各大出版机构给予的高额翻译费不无关系。

包天笑就在《钏影楼回忆录》中记述道:“这时上海的小说市价,普通式每千字二元为标准,这一级的小说,已不需修改的了。

也有每千字一元的,甚至有每千字仅五角的,这些稿子大概要加以删改,但是许多出版家,贪便宜,杀窮鬼,粗制滥造,也是有的。

”324面对如此优厚的译稿费用,很多译者在翻译的过程中,刻意采取表达略显繁冗的译述方式来扩充译文的字数,并以此增加翻译酬劳。

2.低级日文能力的制约。

随着晚清日语译才培养机制的日臻成熟,更多的中国青年投身于习日文、译日书的伟大事业中。

良好的日文氛围与教育环境,在造就大批优秀译才的同时,也出现不少学无所成的平庸之辈,他们鱼目混珠,滥竽充数,使得晚清的文学译坛乱象丛生。

有限的日文能力使得他们每每遇到冗长而繁杂的日文句子时,不但对于句意的理解模糊不定,甚至连故事情节的铺展都无从捋顺,因此,他们难以严格遵照原文忠实地翻译,只能采取较为简单的译述方式进行处理。

3.日本翻译策略的影响。

明治初期,日本译者在翻译西方文学作品时,普遍采用“豪杰译”,即打破原著特有的背景与架构,任意添删,甚至大幅度改写原作的主题、结构、人物等,这种策略也着实影响了晚清日语译才的文学翻译活动。

包天笑在《钏影楼回忆录》中记述道:“日本人当时翻译欧美小说,他们把书中的人名、习俗、文物、起居一切改成日本化。

我又一切都改变为中国化。

”386可见,当时日本译者采取的翻译策略也促使中国译才“化夷为汉”,使得中国译才在对转译的作品进行“中国化”处理的同时,也无形导入了译述的翻译方式。

4.迎合中国读者的趣味。

就翻译方法而言,直译与译述在晚清日本文学的译入过程中皆有运用,如周桂笙、苏曼殊、马君武等译才比较倾向译述,而吴趼人、伍光建、曾朴等译才则善用直译进行处理。

清末民初汉译小说名著与中国文学现代转型中国文学在清末民初所进行的现代转型,很大程度上得益于当时大规模的西方小说汉译活动,当时大量的汉译小说本身便承载着中国小说现代变革的任务。

清末民初,小说这一文学体裁,几乎一夜之间由俗入雅,进入汉语文学的中心,这一事实说明汉语文学进入了剧烈变动的转型时期,而这一变动又确乎是以西方文学为坐标系的文学理论和文学思潮(梁启超等人所发起的小说界革命)所直接促成的。

清末民初中国小说现代化进程的最初20年,汉译西方小说得以与本土作家的创作小说分庭抗礼,不但对小说现代变革发挥了决定性影响,而且汉译小说自身成为承载小说变革任务的重要载体。

清末民初出版发行的汉译外国小说名著,在作为文学的物质外壳的语言、作为文学精神依归的主题和作为艺术图式的小说结构这三个向度,都做出了具有现代转型意义的最初探索。

清末民初汉译小说,由于大多数译者的非职业化和非专业化的特点,许多译本鲁莽灭裂、错译丛生,这一时期的译本整体质量肯定无法和五四后的文学译本相比。

但是,清末民初还是产生了一批水准较高的小说译本,它们不仅在语言、主题、艺术图式等三个向度上做出了谋求文学现代转型的最初努力,更由于其时文坛尚无后来逐渐定于一尊的主流话语的辖制,非职业化和非专业化的译者们所特有的自我作古、无所依傍的自由心态,而生发出一些相较于五四文学更为参差多态、更其丰富驳杂的带有现代文学转型意义的追求。

而这方面至今尚未见到系统的研究,本论文试图填补这一空白。

本论文共分六章。

第一章为绪论,对论文所讨论的“清末民初汉译小说名著”的概念作了界定,初步描述了清末民初汉译小说名著与中国文学现代转型的关系,并简要评析了与本论文论题相关的前人研究成果。

第二章讨论“名著”话语与中国现代文学视野中的文学经典建构,试图把历来研究者对于清末民初翻译文学最集中的非议和责难,即外语原著选择的偏差、经典名著译本的稀少以及高雅文学与通俗文学的比例失衡等诸多问题以“名著”话语为切入口作一厘清,并以林纾汉译小说为个案讨论外国文学汉译活动本身参与建构中文语境的译本名著的可能性的问题。

第22卷第3期燕山大学学报(哲学社会科学版)Vol.22No.32021年5月Journal of Yanshan University(Philosophy and Social Science)May 2021互文性思维与汉学家韩南晚清小说翻译原本的选择周宏玮,刘晓晖(大连外国语大学英语学院,辽宁大连116044)㊀[收稿日期]㊀2020-09-17㊀[基金项目]㊀2020年度教育部人文社会科学研究项目 汉学家韩南明清小说翻译的民俗传达与价值建构研究 (20YJA740028)㊀[作者简介]㊀周宏玮(1995 ),女,内蒙古科尔沁右翼前旗人,大连外国语大学英语学院硕士,主要研究方向为汉学家韩南的翻译研究;刘晓晖(1975 ),女,辽宁大连人,博士,大连外国语大学英语学院教授,硕士生导师,多语种翻译研究中心研究员,主要从事文学典籍翻译研究㊂[摘㊀要]㊀派屈克㊃韩南以其深厚的汉学基础和独到的学术思维,慧眼甄别中国古典小说遗珠,通过考究爬梳其发展脉络,织就了复杂多元的互文关系网㊂以‘恨海“‘禽海石“‘蜃楼志“‘风月梦“为文本依托,从韩南的学术偏爱㊁学术论证㊁学术目的出发,旨在管窥韩南的互文性思维对翻译原本选择的直接影响,揭示这种思维对其翻译实践的指导功能㊂[关键词]㊀互文性思维;派屈克㊃韩南;素材探源;翻译选本[中图分类号]H315.9㊀[文献标识码]A㊀[文章DOI]10.15883/j.13-1277/c.20210306506一㊁引言派屈克㊃韩南(Patrick Hanan)是美国乃至世界汉学界最有成就的明清小说研究专家之一,曾任哈佛大学东亚语言与文明系主任及教授,哈佛大学燕京学社第五任社长㊂韩南在汉学研究和文学翻译领域皆颇有建树,共发表专著五部,译著十部,论文㊁编著数种,在海内外汉学界影响深远㊂汉学著作如‘创造李渔“在西方影响广泛,译作如‘恨海“(1995)㊁‘风月梦“(2009)同获好评,多部译作在美国高校用作教材㊂韩南的汉学研究始于20世纪60年代,文学翻译实践则起步较晚,首部译本出版于20世纪90年代,二者相辅相成㊁联系紧密㊂韩南的翻译实践往往以严谨的学术研究为基础,也就是先有学术论著,再有英语译本㊂本研究结合韩南汉学家与翻译家的双重身份,全面考察韩南选择翻译原本时体现的互文性思维,研究所涉文本包括‘恨海“‘禽海石“‘风月梦“和‘蜃楼志“四部晚清小说的原本和译本㊂本研究所涉四部晚清小说具有典型的互文性内涵,迎合了韩南的互文性学术偏爱,奠定了韩南将这四部小说选为翻译原本的基础㊂随之进行的学术考证印证了翻译选本的正确性,最终达成译者的学术意图㊂在这一过程中,韩南的互文性学术思维发挥了决定性作用㊂简言之,就是以学术偏爱为导引,做出学术判断,深入理性论证,最后完成学术目的㊂本文将从学术偏爱㊁学术论证㊁学术意图三个方面出发,解读韩南的互文学术思维如何对翻译原本的选择产生影响,揭示这种思维对打造质量上乘㊁精益求精的译作的驱动作用㊂二㊁翻译研究的互文性视角与译者的互文性思维㊀㊀互文性理论的来源可追溯到20世纪初的苏联文艺学家巴赫金的对话理论和瑞士语言学者索绪尔的语言理论㊂1966年,法国符号学家克里斯蒂娃(Julia Kristeva)在其发表的‘词㊁对话㊁小说“(Word ,Dialogue and Novel )一文中率先提出 互文66㊀燕山大学学报(哲学社会科学版)2021年性 (lntertexuality)这一术语,并指出: 任何一篇文本的写成都如同一幅语录彩图的拼成,任何一篇文本都吸收和转换了别的文本㊂ [1]互文性的主要用途是一种文本分析方法,这在巴赫金(MikhailBakhtine)㊁克里斯蒂娃㊁索莱尔斯(Philippe Sollers)㊁罗兰㊃巴特(Roland Barthes)等学者的研究中皆有体现,如巴特[2]‘大百科全书“(Encyclo-paedia universalis)中提出, 互文是由这样一些内容构成的普遍范畴:已无从查考出自何人所言的套式,下意识的引用和未加标注的参考资料 ㊂之后,里法特尔(Michael Riffaterre)等人将研究范围从文本创作拓展至文学作品阅读㊂典型做法之一是将互文性纳入接受理论,强调从阅读出发来理解互文性,即用互文性方法来考察阅读过程㊂也有部分学者致力于互文性的表现形式,按不同分类对其加以研究㊂如劳伦特㊃珍妮(Laurent Jen-ny)用强势和弱势区分互文性,前者指那些具有明显表现形式的互文指涉,后者则是隐含的互文性;哈蒂姆(Basil Hatim)和梅森(Ian Mason)将互文性分为主动互文性和被动互文性,前者指的是语篇之间明显的互文关系,而后者指的是语篇内部的基本衔接㊂考虑到本文所涉及到的四部晚清小说在主题㊁体裁等方面的互文关联,本文主要探讨费尔克劳夫(Norman Fairclough)二分法中的成构互文性㊂费尔克劳夫将互文性分为显性互文和成构互文,二者的主要区别在于对互文的直接或间接使用上㊂与显性互文性相比,成构互文性并不与具体的互文指涉产生联系,而是指过去的和现在的体裁㊁规范㊁类型甚至主题都可能在阅读文本中发生相互指涉的关系,而且只有在系统阅读全部文本后才能得以发现㊂[3]因此,要想察觉成构互文性的踪迹,必须通读全本且对文本产生联系的他文本有一定相关知识储备才行㊂互文性在文学领域广泛应用很久,直到20世纪末才被正式引入翻译研究领域㊂1990年,英国语言学家哈蒂姆和梅森[4]的著作‘话语与译者“(Discourse and the Translator)中专辟一章分析了互文性与翻译问题,提出互文符号识别及转换步骤㊂互文性理论为翻译研究拓展了一个独到契合的领域㊂近年来,国内对于互文性翻译的研究已小有规模,如向红[5]发文探讨译者如何在译本中建构翻译语境;罗选民㊁于洋欢[6]以互文性理论为切入点对商务广告翻译予以研究;王少娣[7]从互文性的角度分析林语堂汉英翻译中出现的一系列特征等㊂由此可见,无论是纯理论的探讨,还是实用翻译㊁文学翻译研究等,互文性理论与翻译研究之间存在适配性㊂然而,互文性翻译研究在深度和广度上仍待拓展㊂一方面,相关研究大多集中在文学文本和实用文本翻译,缺乏译者行为或思维研究㊂另一方面,大多互文性翻译研究停留在显性互文性层面,其他层面如成构互文性,则较少涉及㊂本研究从成构互文性视角出发,探寻互文性思维如何影响汉学家译者韩南的翻译㊂韩南的翻译活动从始至终都贯穿着 追本溯源 的互文学术思维,成为驱动翻译原本选择的重要因素㊂首先,韩南的诸多著述中都涵盖 互文性 相关思想㊂如‘<恨海>的特定文学语境“对文学语境 和 特定语境 这两个术语进行了界定:前者指作家在创作小说时,对某一特定文学作品进行某种形式的借鉴;后者被定义为 来源 ,即作者从其他作品中撷取材料用于自身写作,并出于自身目的加以创造性运用㊂[8]196其次,韩南的学术方法 小说溯源法 为探究中国白话小说演变史发挥了重要作用㊂在对明清小说进行大量且长期的深入研究之后,韩南探索出颇具自身特色的 小说溯源法 ,即从作家㊁时代㊁叙述方式㊁文学类型等方面入手对明清小说进行溯源,同时也不忽视语言㊁风格等对小说的影响㊂此法对于勾勒中国文学史的演变轨迹,深入研究韩南汉学和翻译成就大有裨益㊂纵观韩南的学术著作,一个非常重要的共性就是他的研究发现都是通过爬梳大量第一手资料而得㊂张宏生[9]曾称赞韩南的考证功夫,认为韩南的学术成果都是建立于大量阅读㊁精密分析㊁严谨考据的基础之上㊂如对‘云门传“进行溯源时,韩南着眼故事来源㊁文体㊁叙事技巧㊁文学类型等方面,对‘云门传“和‘李道人独步云门“进行对比考证,得出结论:后者由前者发展而来㊂由此可见,韩南对互文性的偏爱在很大程度上导引了翻译实践,体现翻译实践与学术目的紧密相连㊂在整个翻译活动中,韩南的互文性思维贯穿始终,在翻译原本的选择上体现尤为鲜明㊂三㊁适译者之趣的互文性思维与翻译原本的选择㊀㊀所谓适译者之趣指译者的翻译选本合乎译者的学术偏好㊂一般来说,译者对于翻译原本的选第3期周宏玮等㊀互文性思维与汉学家韩南晚清小说翻译原本的选择67㊀择主要受外部因素和内部因素的影响㊂对于韩南而言,后者的影响更为显著㊂考察可见,兴趣和学术偏好在韩南的翻译客体选择中起主要驱动作用㊂纵观韩南的学术著作,不难发现他对互文性的浓厚兴趣㊂韩南的博士论文‘ 金瓶梅⓪探源“考据了‘金瓶梅“中借用和引录的原始资料和素材,引起国内外学界多位学者的关注㊂中国学者包振南[10]认为韩南的研究富有独创性,将‘金瓶梅“的研究提升到一个新高度,至今仍具有很高的借鉴价值㊂此外,日本学者小野忍㊁美国学者凯瑟琳㊃卡利茨等人都在自己的论著中引用或进一步探讨了韩南的观点㊂此后的研究生涯中,韩南的很多研究著述都涉及到原始资料的爬梳和整理,诸如‘ 百家公案⓪考“‘早期的中国短篇小说“‘ 金瓶梅⓪的版本及其他“等,从中可见韩南对互文性研究的特殊偏爱㊂正因具备互文性价值的敏锐洞察力,韩南在翻译选本时往往体现互文性取向,常能在浩如烟海的晚清文学中甄别富含互文性内涵的原本,‘蜃楼志“和‘风月梦“便是其中代表㊂两部晚清原本与其他文学文本构成紧密承袭关系,形成相互交织的互文记忆,推动着小说情节的发展㊂1.‘蜃楼志“的双线互文素材‘蜃楼志“由双线展开:一条是以苏吉士为主的描写其读书㊁经商等城市社会生活的线索;另一条是姚霍武为首的山林强人的斗争线索㊂韩南[11]Introduction XI认为,如果广州苏吉士的故事归功于与‘红楼梦“的关联,那么惠州姚霍武的故事则是更多地归功于与‘水浒传“的联系㊂因此,第一条线索的互文素材来自‘红楼梦“,第二条线索的互文来源则是‘水浒传“㊂‘蜃楼志“中以苏吉士为主线的故事明显因袭于‘红楼梦“㊂从故事人物形象来看,主人公苏吉士与贾宝玉在人物形象上有诸多相近之处㊂与贾宝玉一样,苏吉士外貌俊秀,性情善良㊁温和,身边众美女环绕㊂此外,其妾施小霞酷似王熙凤,性格强硬㊁聪慧㊁也很能干㊂小说第十四回中,乌岱云在酒席上扬言要整治施小霞的哥哥,施小霞事后听闻,说到: 我若不扳倒关部,断送乌家,我施字倒写与他看㊂ [12]132另一相似之处同样出现于第十四回,乌岱云调戏施小霞,其便使计惩治乌岱云,让乌岱云落了个尿粪淋身,掉入水中的惨状㊂这一情节显然仿自‘红楼梦“第十二回‘王熙凤毒设相思局“,虽设计惩治的目的和对象不同,但二者在性格上有着相通之处㊂‘蜃楼志“以姚霍武展开的线索主要是因袭于‘水浒传“㊂就整体故事走向而言,二者之间有鲜明的承袭关系㊂小说中姚霍武等人一心报效国家,却不断遭受陷害,无辜被囚禁监牢,最后不得已起义,反上羊蹄岭,后被朝廷招安㊂此外,就小说人物而言,‘蜃楼志“中的 吕又逵 从人名㊁性格到行为㊁语言等都是‘水浒传“中李逵的翻版㊂在‘水浒传“中,李逵性格淳朴坦率,敢爱敢恨,心口如一,但行事莽撞㊂如为了宋江在江州赌输了钱大肆耍赖;在劫法场救宋江时由于莽撞让兄弟们险丢性命㊂‘蜃楼志“中的吕又逵在性格㊁行事与李逵颇为相近㊂如小说第十回中可见吕又逵性子率直爽朗:吕又逵力气最大,性子最爽,便上前道: 我来我来,但我也要讲过,打坏了,我是没有银子替你买药的㊂ [12]92韩南言: 蜃楼志这本小说与‘红楼梦“和‘水浒传“的联系是多种多样的㊂ [11]Introduction XII这诸多关联,构成了‘蜃楼志“与‘水浒传“间相互指涉的互文记忆网络,同时满足了韩南溯本求源的学术偏爱,进而为深入的学术研究和翻译实践打下坚实基础㊂可见,在韩南翻译选本的过程中,互文性思维起着主导作用,使其对文本中潜藏的互文性具有高度敏感性,驱动着他深入挖掘,最终做出翻译客体选择㊂2.‘风月梦“与‘红楼梦“的互文关联韩南对‘风月梦“的研究始于20世纪90年代,认定其为中国首部城市小说,标志性提升了该小说在中国文学史上的地位㊂2004年,韩南撰写论文‘ 风月梦⓪与烟粉小说“,从城市小说㊁扬州根源㊁结构特征㊁妓院现实㊁主题矛盾等方面肯定了小说的艺术张力,特别挖掘了小说蕴含的关联价值: ‘风月梦“与‘红楼梦“有着最明显的文学联系,虽然没有明确提起,但对于每个读者来说,都是清晰可见的㊂ [13]从书名上看,‘风月梦“与‘红楼梦“皆是以 梦 字作结的三字结构㊂此外,两个文本间存在相近情节,尤其是故事开头和结尾部分㊂首先,从故事起源来看,‘风月梦“楔子中有两个神仙(一为月下老人,一为过来仁)的说法,很明显承袭于‘红楼梦“楔子中的一僧一道;其次,‘风月梦“楔子中68㊀燕山大学学报(哲学社会科学版)2021年对小说实际发生地的判断在很大程度上是由‘红楼梦“中石头的陈述联想起来的: 由着谭边到高山脚下,只见有一块五尺多高的石碣立于山根,石碣上镌有六个大字,凝神细看, 是自迷山无底潭 ㊂ [14]8另一相似点在‘风月梦“的最后一回中,作者借 过来仁 之口高唱‘烟花好“来警醒世人,这与‘红楼梦“中跛足道人的‘好了歌“颇为相似:烟花好,烟花好,三朋四友邀约了,进门只说打茶围,两次三番熟识了,…………烟花好,烟花好,我被烟花迷久了,从今跳入陷人坑,不受粉头欺哄了㊂[14]173-174上述可见,古典文学作品是其本身以及一系列为人所熟悉的文学文本的折射的叠加[15],‘风月梦“承袭了文学作品‘红楼梦“的部分互文记忆,通过借鉴吸收重新构成新的互文记忆网络㊂韩南能够成功鉴别与其深厚的汉学基础和强烈的学术偏爱密不可分㊂作为汉学家译者,在行使译者身份之前,韩南是以汉学家身份扮演翻译原本的读者㊂通过阅读鉴别,那些能够充分满足互文性偏好的原本最有可能成为韩南翻译实践的对象㊂四㊁证译者之见的互文性思维与翻译原本的选择㊀㊀所谓证译者之见指的是论证译者的观点或主张,进而得出结论㊂对于一个研究课题的展开,情感上的学术偏爱固然重要,理性上的学术论证亦不可缺㊂二者相辅相成,共同成为互文性学术思维的驱动力量,决定翻译原本的选择㊂为了印证互文性推断的正确性,韩南通过 小说溯源法 不断溯本求源㊂对韩南而言,只有学术论据的根扎得稳固,翻译实践才会体现真正价值㊂李欧梵曾这样评价: 只要是和他研究的课题有关,他必不分中外古今,上穷碧落下黄泉,到处求索考证㊂ [8]241韩南以互文性学术思维为导向,利用严谨的学术考证,论证自身判断的正确性,确保翻译原本的高质量选择㊂为了确保翻译选本的正确性和合理性,理性的学术考证必不可少㊂以‘恨海“与‘禽海石“为例,在韩南所选的四部原本中,二者之间的互文联系极具代表性㊂在韩南看来,这两部小说可视作 pair of novels ,并撰文‘ 恨海⓪的特定文学语境“特别论证了二者的互文关联㊂据韩南考察,两部小说的出版时间相差不过5个月,但却有惊人的相似之处㊂二者皆以 情 为主题,且都具有相似的情节元素,故事都始于19世纪90年代背景的一个大宅院里,男女主人公在此相遇并订婚㊂遗憾的是,在结婚前夕,因义和团运动被迫分离,最后以死别收尾㊂此外,两部小说虽皆以悲剧结局,但二者对此种结局的态度截然不同㊂‘恨海“所持态度较为温和客观,将其归结于世事无常,如第十回‘西江月“中作者感叹: 安排颠倒遇颠连,到此真情乃见㊂ [16]相比而言,‘禽海石“将悲剧归结为传统婚姻制度的束缚,在小说的开头和结尾部分皆有体现:看官,可晓得我和我这意中人是被那个害的?咳!说起来也可怜,却不想是被周朝的孟夫子害的㊂[17]145然而,我不怪我的父亲,我也不怪拳匪,我总说是孟夫子害我的㊂倘然没有孟夫子那 父母之命,媒妁之言 的老话,我早已与紉芬只有结婚㊂[17]222在互文性视野中,所有文本有意无意地与其他文本保持着双向或循环的关系,但这一过程不能单纯或简单地理解为相互复制或是全盘接受㊂韩南发现,‘禽海石“与‘恨海“虽皆以 情 为主题,但二者对 情 的阐释却不同㊂前者对 情 的定义,主要为男女之情,借男主人公之口提倡婚姻自由,谴责传统的婚姻制度;而后者对 情 的定义则不拘泥于此,将 情 定义为社会关系,赋予其更为丰富的内涵㊂‘恨海“认为男女之情只是外围,不是中心,个人的情感如若不能与社会紧密相联,便只能叫做 痴 和 魔 ㊂正如韩南所言: ‘恨海“的创作在很大程度上是与‘禽海石“唱反调㊂ [18]正因韩南发现二者的关联价值,才在译后将其合订出版㊂事实上,韩南并非只分析两部小说间的关联性,比如在论证两部小说间对于 婚姻自由 的观点时,他的讨论还延伸至其他相关主题的小说如‘恨海花“‘海上尘天影“等,它们皆对传统的婚姻制度和礼教发出挑战,强调婚姻自由的重要性㊂由此可见,理性论证促使韩南的互文性学术思考得到有效验证,成为韩南翻译客体选择的重要一环㊂事实证明,只有经过缜密的考证分析,才能确保互文性学术偏好落到实处,从而达到情感与理性的统一㊂第3期周宏玮等㊀互文性思维与汉学家韩南晚清小说翻译原本的选择69㊀五㊁应译者之需的互文性思维与翻译原本的选择㊀㊀所谓应译者之需指的是满足译者的学术需求,达到译者的学术目的㊂韩南既是汉学家,又是译者,这样的双重身份使其价值取向不同于一般译者㊂因此,对于翻译原本的选择也会以满足汉学目的和学术需要为旨归㊂韩南的翻译原本选择常以互文性偏爱为导引,从关联性出发进行考证,通过互文性鲜明的晚清小说的译介,传达中国通俗小说的独特发展脉络,从而激发学界对中国文学演化的再度认识和深入思考㊂从四部晚清小说原本可以看出,韩南的翻译选择不但注重小说自身生成所因袭的痕迹,而且关注其对他文本生成所产生的影响㊂比如,‘风月梦“不但承袭了‘红楼梦“的互文记忆,而且构成了中国首部上海小说‘海上花列传“写作和阅读的文学语境㊂[8]40从故事开端来看,‘风月梦“与‘海上花列传“同样拥有一个自白式开场,且皆缘起于梦境㊂‘风月梦“开场宣称本书基于过来仁在风月场里的所见所闻,诸般经历恍如一梦,遂写下这部小说以警世人;‘海上花列传“开场宣称本书由花也怜侬的一梦而作㊂其次,引导两部小说情节展开的关键人物经历相似㊂‘风月梦“以陆书到扬州投靠其姑母姑父为开端;‘海上花列传“的开篇出场人物 赵朴斋,同样是到上海投靠娘舅㊂此外,两部小说都以城市为中心展开,具有浓厚的地域特色㊂‘风月梦“处处可见鲜明的扬州地域文化特色,‘海上花列传“中散发出浓重的上海地域特色㊂基于此,前者由扬州方言撰写,在一定程度上鼓励并促成了‘海上花列传“中上海方言的使用㊂由此可见,在交际与思想沟通中,文本从不孤立存在,总与他文本交织互渗,形成一个巨大的互文关系网络㊂这与韩南整体性文学观不谋而合㊂虽然他选择‘风月梦“等晚清小说作为翻译客体,但关注的重点并非局限单一文本,而是通过文献整理和文本对照,爬梳出文本间的关联性,勾勒出晚清文学形成与发展的互文之网,从而形成韩南翻译原本选择的典型特征㊂韩南既是译者也是汉学家,为激发西方对中国通俗小说的兴趣,准确传达中国文学精华,在确定原本客体前都要经过大量的文献查证和严谨考量㊂因此,韩南对于上述四部晚清翻译原本的选择并非偶然㊂四个原本在中国小说发展史上皆具独特地位和隐藏价值㊂‘恨海“与‘禽海石“是较早受到西方思潮影响并对其做出反应的文学作品;‘蜃楼志“是中国首部商贸小说;‘风月梦“则是首部城市小说㊂正如胡晓真所言: 凡蒙他青睐而翻译的,都是他发现具有文学史关键意义的作品㊂ [19]如韩南的论文集‘中国近代小说的兴起“挑战了文学史的固有表述方式,刷新了多项晚清文学纪录,诸多论述展现了晚清文学的丰盛㊂通过建构一个联系的有机整体,韩南意在彰显整个晚清文学的概貌,也再次证明韩南汉学家身份的影响㊂韩南是典型的学术型译者,过硬的翻译功力与深厚的汉学积累的互动确保了其学术目的的顺利实现㊂六㊁结语综上所述,无论是‘恨海“与‘禽海石“之间的互文关联,还是‘蜃楼志“和‘风月梦“承袭的互文记忆,抑或是‘风月梦“对‘海上花列传“产生的互文影响,都揭示出韩南翻译原本的选择与互文性学术思维的关联性㊂四本翻译原本蕴含的共性特征 互文性,印证了韩南翻译的原本选择并非偶然随意㊂互文性学术思维主导了韩南的翻译选择行为㊂在此驱动下,韩南以深厚的汉学底蕴和学术敏感性挖掘互文痕迹,用溯源的学术方法梳理互文关联,进而对翻译原本做出选择,最终满足汉学目的和学术意图㊂在互文性翻译语境下,韩南身兼多重身份,包括原本的读者㊁译本的作者㊁原本与译本读者的联结者等㊂这些身份之所以成功发挥作用,得益于韩南深厚的汉学功底,敏锐的学术洞察力,以及独特的学术偏爱㊂毋庸置疑,韩南对翻译原本的慎重选择为目标文本的生成奠定了坚实基础㊂[参考文献][1]JULIA K.The Kristeva Reader[M].New York:Columbia Univer-sity Press,1986:37.[2]蒂费纳㊃萨莫瓦约.互文性研究[M].邵炜,译.天津:天津人民出版社,2002:12.[3]罗选民.互文性与翻译[D].香港:岭南大学,2002:92.[4]BASIL H.&IAN M.Discourse and the Translators[M].London: Longman,1990:120-138.[5]向红.互文翻译的语境重构[D].上海:上海交通大学,2011.[6]罗选民,于洋欢.互文性与商务广告翻译[J].外语教学,2014。

清末民初的翻译趣事清末民初的翻译先走的是归化的路子,鲁迅也难脱时代规囿。

可以说,“在1909年《域外小说集》出版以前,周代兄弟的译作从选材到义字都不脱时尚,没有找到自己独特的位置。

”即从选材与译笔来看,在《域外小说集》之前的鲁迅的翻译,其选本多为当时在中国盛行的科学小说和政治小说,其国别多是处于强势文化的英美法等国家。

“他的动机是政治性的,跟梁启超等人大力提倡翻译政治小说之类的做法完全配合”:“他所运用的方法,与那时的意译风尚一致,所差别的可能只是程度上有轻重罢了。

”这种局面直到《域外小说集》的翻译出版才发生了转变。

据已有的研究成果来看,《域外小说集》表现出以下四个方面的特征:极具现代文学意识的文本选择:弗失文情的直译方法(异化式翻译):古奥的翻译语体;读者的缺席(正是由于前三个方面的特征,才会导致读者的缺席)。

我们要追问的是,为何要选川直译,为何要翻译语体?为何会有极具现代文学意识的文本选择?所谓异化,就是用外来文化影响和改造本十文化。

周氏兄弟何以如此锲而不舍地追求直译、硬译的异化式翻译呢?这与鲁迅对中西文化的态度以及对义学的认识有关。

鲁迅将中西文化作为两大相互平行并各具价值的文化体系来对待。

在鲁迅看来,西方文化是一种与中国文化完全不同的“殊异”之学,西方文化与中国文化一样有着自己“灿然可观”的历史,具有为本民族文化所没有的足可“为师资”的“善者”(独特价值)。

因此,重构中国文化既要“审己”又要“必知人”,在异质文化的相互比较与选择中,自觉地建构具有民族特色的现代文化“新宗”。

鲁迅在《关于翻译的通信》中指出,真正的翻译,不但在丁输入新的内容,也在于输入新的表现法。

1918年周作人在写给张寿朋的通信中,也表达了对翻译的一贯看法:“要使中国文中有容得别国文的度量……又当竭力保存原作的风气习惯,语言条理’。

最好是逐字译,不得已也应逐句译,宁可'中不像中,西不像西’,不必改头换面。

”也就是说翻译的作用在于,在引进思想的同时,又创造性地引进新的表现形式。

浅谈晚清翻译话语的发展及意义19世纪的翻译活动是佛经汉译活动之后历时最长、规模最大、影响最广的一次翻译高潮。

从鸦片战争至戊戌变法期间,中国知识分子中不少人开始重视翻译,纷纷著书撰文,讨论“译书”问题,讨论的话题既涉及为什么要译书,也涉及该译什么书,同时也有对前人译书得失的批评。

但纯粹从语言文字角度来讨论翻译的文章很少,中国部分士大夫和知识分子倾向于将翻译问题挪用为政治见解的表达渠道,这也就形成了一种独特的翻译话语。

从后世、尤其是今天的立场看,晚清的翻译话语也许略显粗浅,但它折射出了晚清知识分子对翻译的认识和理念,故不失其历史意义和价值。

因此,本文将具体论述晚清翻译话语的发展过程以及它的意义和价值所在。

标签:翻译话语;翻译的功能意义;翻译选材;翻译的评价标准1.晚清翻译话语的四大发展阶段1.1 鸦片战争前的翻译话语1841年5月,林则徐督两广,他招募了教会学校毕业的外语人才作为译员,同时利用所接触到的外国人如传教士、外商、海员等了解外情,并帮助翻译。

林则徐的翻译行为基本属于自发行为,既无计划也无对翻译问题的论述,因此他组织的翻译内容是随机的,主要是为了应付现实问题,功利色彩过于浓厚。

1.2 两次鸦片战争后的翻译话语两次鸦片战争后,一批具有“经世致用”思想的知识分子开始批判国人的封闭与对世界形势的无知,同时开始思索御敌方略,其中一个重要举措就是学习外国语言文字,翻译西书西报以知“夷情”。

总的来说,两次鸦片战争后,面对危急的国内形势,中国部分士大夫及知识分子开始觉醒,主动提出翻译学习外国语言文字,积极向外学习,翻译行为的政治化也由此开始了。

1.3 洋務运动时期的翻译话语19世纪60至80年代是洋务运动的黄金时代,也是翻译实践成果丰硕的时代。

这一时期,政府、教会及民间三大系统出版几百种图书。

学外语、当翻译逐渐成为一种“举业”之外的谋生之道,而做翻译、谈翻译也不再是需要避讳的事。

翻译书籍及译介知识也成为普通知识分子知识结构中的经常性储备。

社会文化语境下的1984年《第三次浪潮》译本研究The Third Wave一书包含不少挑战大陆的主流意识形态——马克思主义、社会主义的观点,对于这部分内容的翻译,不同时期的译本采取了不同的策略。

以大陆的三个译本作文本对比研究,探究了1984年三联出版社版本的《第三次浪潮》在意识形态方面受到了最严格操控的事实,并结合社会-文化语境挖掘了操控背后的原因。

意识形态操控第三次浪潮美国著名未来学家阿尔温·托夫勒的代表作The Third Wave于1983年首次引进中国,三联书店于1983年3月发行大陆首个中译本《第三次浪潮》,之后于1984年12月推出第二个译本,两个译本的译者署名都是朱志焱、潘琪、张焱。

1996年应新华出版社之邀,朱志焱对原三联版本重新做了修订和补正,改版后推向市场。

本文将对比这三个版本的《第三次浪潮》,以文本分析始,结合相关副文本以及社会语境,探究1984年译本中有关意识形态的内容受到的操控最为严格的事实和原因。

一、从文本入手发现操控准确来说,本文的主要研究对象是特定时期的译语系统产出的翻译产品,即20世纪80年代的三个译本《第三次浪潮》,其中又以1984年版本为研究的重中之重,而非原作The Third Wave。

翻译只是一个系统——目的语系统内的事实,译者的出发点和最终目的都是为译入文化而非源语文本的利益服务,更不用说是为源语文化了。

本文中,原作所起的只是位于原点的参照系的作用。

明确这一点即可知,本文对译文与原作之间的距离的探讨,只是为了揭示其中的“操控”,并非出于对于所谓译文“忠实性”“准确性”的关注。

首先从可观测到的事实,即翻译文本本身出发:1983年初版时已删去整个第二十四章(作者申明社会主义与资本主义在未来将汇合的观点)和多处批判马克思主义、社会主义的小节和语句,得以保留的挑战译语社会主流意识形态的内容中有一些也被“弱化”翻译。

1984年译本对初版时已经译出的、批驳马克思主义及其领袖的部分语句再做删节,得以保留的部分强度被进一步“弱化”。

晚清域外小说翻译与翻译小说热摘要:本文简要概述了晚清域外小说翻译的基本情况,外国文学翻译热不但引入了新思想和新艺术,而且还推动了民主革命的发展,为五四新文学奠定了基础,对中国近代文学产生了深远影响。

关键词:晚清域外文学翻译热影响引言外国文学的大量涌入,是上世纪初发生于中国的一种特殊文化现象。

当下,仍有许多学者指出,外国文学的翻译真正开始于五四时期,而在此之前,除了林纾翻译过一些作品之外,译者非常少。

事实上,晚清译介的外国文学作品数量非常可观,其中还不乏世界名著。

这些域外小说不仅丰富了中国人的视野,而且还带来了新思想和新艺术,全面推动了民主革命的发展,为五四新文学奠定了坚实基础。

一、晚清域外小说翻译概况据权威统计得知,从1896年《时务报》开始翻译域外小说,直至1916年五四运动期间,共翻译并出版了外国小说八百种。

可以说,晚清是小说翻译的黄金期。

但是对于固步自封,骄傲自大的晚清来讲,摒弃传统观念,译介国外文学并非易事。

这里需要一提的是,晚清是在极为特殊的历史环境下进行翻译活动的:中国在西方列强的不断侵略下,不得不“师夷长技以制夷”,寻求强国之路。

人们一方面对本国传统文学自信满满,另一方面出于富国现实需要,不得不向西方学习。

这种矛盾的心理,使得晚清翻译以意译为主,采取一种“暴力”行为,增减、改写等现象在当时非常普遍。

此外,晚清域外小说的翻译经历了两个演变阶段。

一是由合译到独译演变,一是由译述到意译的演变。

前者在晚清域外小说翻译中非常普遍。

合译现象主要是由于翻译者自身能力的局限而形成,通常是两到三人进行合译,一人要有较高的英语水平,一人要具有深厚的文学功底。

当时合译最典型的就是林纾,他对英语一窍不通,但在懂外文的合作者帮助下,他翻译了许多经典外国文学作品。

而由译述到意译的演变,主要是由于最初译者外语水平有限,对外国文学不太了解,无法进行有效直译。

另外,当时翻译的宗旨是为现实服务,因此许多译者有选择地进行翻译。

社会学视阈下的翻译叙事建构研究访谈著名翻译理论家Mona一、本文概述本文旨在从社会学的视角深入探讨翻译叙事建构的复杂性和多元性。

通过访谈著名翻译理论家Mona,我们期望揭示翻译叙事如何在社会文化的框架内被构建、解读和传播。

翻译,作为一种跨文化的交流活动,不仅涉及到语言的转换,更包含了文化、历史、社会和个体认知等多重维度的交织。

在这样的背景下,翻译叙事的建构成为了一个值得深入研究的问题。

Mona作为翻译理论领域的领军人物,她的观点和见解对于理解翻译叙事建构具有重要的指导意义。

通过与她的对话,我们期望能够深入理解翻译叙事的社会学本质,探讨翻译过程中的权力关系、文化冲突和个体认知如何影响翻译叙事的形成。

本文将结合Mona的理论观点和实际翻译案例,分析翻译叙事建构过程中的各种因素,包括翻译者的主体性、目标读者的期待、社会文化的规范等。

通过这样的分析,我们希望能够为翻译理论和实践提供新的视角和启示,推动翻译研究的深入发展。

二、Mona的翻译理论观点Mona,作为一位著名的翻译理论家,她的翻译理论观点在学术界具有广泛的影响力。

在Mona看来,翻译不仅仅是一种语言之间的转换,更是一种文化、社会和心理的复杂交互过程。

她强调翻译在建构社会叙事中的重要角色,认为翻译不仅仅是文字的转换,更是社会现实的建构和再建构。

Mona认为,翻译活动始终嵌入在特定的社会语境之中,翻译者的选择、理解和表达都受到其所在社会文化环境的深刻影响。

因此,翻译不仅是语言的转换,也是社会文化的转换。

这种转换不仅仅是简单的对等,而是一种创新性的重构,其中包含着翻译者的主体性和创造性。

同时,Mona强调翻译者的角色远超过语言的传递者。

翻译者是跨文化交流的桥梁,是不同社会语境之间的调解者。

他们不仅需要对源语言和目标语言有深入的理解,还需要对两种语言背后的文化、历史和社会有深入的认识。

翻译者的任务不仅在于保持原文的意义,更在于通过翻译来推动两种文化的交流和理解。

校园英语 / 翻译研究翻译的历史文化影响——以吴梼、周瘦鹃The Californian’s Tale的翻译为例南京理工大学外国语学院/王岩岩【摘要】翻译活动离不开文化的影响。

翻译背后折射出的历史文化因素越来越得到学者们的重视。

晚清时期的翻译因其背景的特殊性逐渐进入了学者的视野。

本文着重以吴梼和周瘦鹃对马克•吐温短篇小说The Californian’s Tale的翻译为例,探讨翻译活动背后蕴含的历史文化因素,为人们对翻译作品的解读提供一定的启示和帮助。

【关键词】翻译 马克•吐温 The Californian’s Tale 吴梼周瘦鹃 晚清一、引言马克•吐温的短篇小说作品,其写作风格,语言特色,作品主题以及不同时期的作品都显示了其在创作中用幽默讽刺的语言,合理巧妙的情节来建构深刻的主题寓意,以揭示资本主义的现实和政治环境。

短篇小说The Californian’s Tale,以其独特的创作风格和深刻的主题思想进入了翻译家的视野。

不同时期的翻译作品无论在译本的选择还是在翻译风格上都体现出各自独特的表现形式。

晚清时期由于翻译活动的独特性逐渐进入了学者的研究领域。

晚清时期是翻译文学的初起。

晚清经历了军事、外交诸方面的一系列失败之后,一些人开始考虑吸收外来文化的问题。

文艺方面的译作是从林纾开始的。

而在翻译小说初起时,“政治小说”非常流行。

随着时间的推移,翻译文学主要分为两个流派:一是以古文译法进行译述,以林纾最为出名,另一种是白话译书,此类翻译方法的特点主要是将原文的内容,用白话口语,以章回小说的形式进行翻译。

吴梼和周瘦鹃两位译者对马克•吐温短篇小说The Californian’s Tale,的翻译明显体现了白话文的风格。

本文选取晚清时期翻译家吴梼和周瘦鹃两位译者的翻译作品进行对比,不仅仅局限于翻译作品的语言特色和译作风格,作者还将进一步探讨翻译活动背后的历史文化影响。

二、历史文化影响下翻译文本的语言风格晚清时期的文学翻译规范可大致概括为译意的翻译策公共厕所:happy house 高速列车:bullet train三通:the three direct links(a full opening of trade, transportation, postal service)For instance, “两进宫”is the title of a Peking opera play in a original sense. In Chinese, “宫” is a homonym of “公安局”(public security bureau). So, this term “两进宫”, “entering the public security bureau a second time” are replaced by “to be put into jail the second time”. It is because of the existence of cultural gap that a translator should not follow the syntax and structure of Chinese neologisms and adopt a kind of much more flexible translation strategy—free translation plus explanation.4. ConclusionIt is known to us that development of language keeps pace with the progress of the times. Thus, the appearance of neologisms carries the features of the times. The paper mainly deals itself with the study of Chinese press neologisms. There are a great variety of means for formation of neologisms, such as borrowing, change of meaning, shortening. In fact, the new journalistic words and expressions are worth translating with the review of cultural exchange, daily communication and economic cooperation. The author intends to place emphasis on the necessity and significance of neologisms, hoping to provide practical strategies for translating Chinese newspaper neologisms into English and expecting to contribute a little in this respect. References:[1]Honey,Shawn.The New Word Revolution.Beijing:Tsinghua University Press,2000.[2]Hornby,A.S.Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English(the 6th edition)ed.Sally Wehmeier.Oxford: OUP,2000.[3]Newmark,P.A textbook of Translation.New Haven:Yale University Press,1988.[4]Nida,nguage,Culture and Translating.Shanghai: Shanghai Foreign Language Press,1993.[5]陈忠诚.词语翻译丛谈[M].北京:中国对外翻译出版公司, 2003.[6]程娟.“新词新义对比研究”[J].世界汉语教学,2001.[7]冯庆华.实用翻译教程[M].上海:上海外语教育出版社,2010.[8]高永伟.英语最新外来语初探[J].上海翻译,2005(1).[9]郭建忠.文化与翻译[M].北京:中国对外翻译出版公司,2003.[10]陆谷孙主编.英汉大词典(缩印版)[M].上海:上海外语教育出版社,2007.[11]潘绍中.新时代简明汉英词典[M].北京:商务印书馆出版社,2003.[12]张健.报刊新词英译纵横[M].上海:上海科技教育出版社,2001.[13]中国日报,“英语点睛”.2011.[14]中国日报网主编.汉英最新特色词汇[M].上海:上海社会科学院出版,2002.[15]周洪波.新华新词语词典[M].北京:北京商务印书馆出版社,2003.作者简介:吴培培(1991-),女,上海理工大学硕士研究生,研究方向:科技英语翻译。

清末民初的翻译小说:起源与误读刘树森(一)清末民初的翻译小说以其巨大的成就,深远的影响,在文学界乃至整个社会的文化结构中赢得了应有的—席之地,成为近现代社会沿革中最重要的文化现象之一。

依照中国传统的文化观念,小说历来被视为“小道”。

迨至晚清,小说的命运依旧未见改观。

那么,翻译小说异军突起,取得如此之大的建树,原因究竟何在?原因复杂。

20世纪行将终结,检讨百年历史,这一奇特的文化现象引起了越来越多的学者的关注,试图从历史学、文学、叙事学、社会学、文化研究等多重角度予以研究。

从翻译与文化研究的视角着眼,追溯翻译小说产生的历史背景,审视翻译小说的主要文化特征,或许可以从一个侧面解答上述命题。

在翻译小说勃兴之前,中国知识分子与西方传教士用了差不多四分之一世纪的时间为小说正名,尤其是确定翻译小说在当时社会中的价值取向。

此前,西方传教士了解小说在中国主流文化传统中的边缘地位,所以他们译介西方小说时采取的策略,是回避其称谓。

宾威廉将其翻译的英国小说《天路历程》(1853),称为“圣书”。

即使是李提摩太,他翻译了美国小说《回头看记略》(1891)之后,也名之为“一如传体”。

在这种文化背景下,转变对于小说的认识,对于翻译小说的兴起所具有的前提意义不言而喻。

以目前所接触到的资料而论,《昕夕闲谈》(1873)的译者蠡勺居士,在该译作的“小叙”中最早提出了小说具有陶冶性情、启发良心、促进社会变革方面的作用:予则谓:小说者当以怡神、悦魂为主,使人之碌碌此世者咸弃其焦思、繁虑而暂迁其心于恬适之境者也;又令人之闻义侠之风则激其慷慨之气,闻忧愁之事则动其凄婉之情,闻恶则深恶,闻善深善,斯则又古人启发良心、惩创逸志之微旨,且又为明于庶物、察于人伦之大助也……谁谓小说为小道哉?正是这种颇为前卫的观念,驱动蠡勺居士翻译了“英国小说”《昕夕闲谈》。

按照他的解读,这部小说的价值在于可以“使富者不得沽名,善者不必钓誉,真君子神采人生,假君子神情毕露……”,并告诫读者不可将他的译作视为本土“寻常之平话、无益之小说”。

小说译文研究报告1. 研究背景小说作为一种文学形式,不仅仅具有欣赏的价值,还承载着文化传播和交流的重要使命。

随着全球化进程的加速,小说的翻译越来越成为关注的焦点。

小说译文的研究,不仅能够深入探讨文学创作和文化传播的关系,还可以为跨文化交流提供理论和实践指导。

2. 研究目的本研究的目的是通过对小说译文的研究,分析翻译中的问题和挑战,并提出相应的解决方案。

通过研究不同小说译文的对比分析,总结翻译策略和技巧,为小说翻译的质量提供参考和指导。

3. 研究方法本研究采用文献资料分析和实证研究相结合的方法。

首先,对国内外相关文献进行梳理和总结,了解国内外小说翻译研究的现状和研究成果。

然后,选择若干经典小说的译文进行对比分析,探讨不同翻译策略对译文质量的影响。

最后,通过实证研究,调查读者对不同译文的理解和接受程度,评估译文的有效性和质量。

4. 研究内容4.1 文献综述通过对国内外相关文献的综述,分析小说翻译领域的研究现状和不足之处。

了解研究者在小说翻译过程中遇到的问题和挑战,以及他们提出的解决方案和翻译技巧。

4.2 小说译文对比分析选择若干经典小说的中英文译本,对比分析其中的差异和特点。

通过比较原文和译文的语言风格、情节描述、人物刻画等方面的差异,分析不同翻译策略和技巧对译文质量的影响。

4.3 读者调查与评估通过实证研究,选取不同译本的片段,设计问卷调查和访谈,了解不同读者对不同译本的理解和接受程度。

根据读者的反馈和评价,评估译文的有效性和质量,并提出改进意见和建议。

5. 研究意义本研究的意义主要有以下几个方面:•为小说翻译提供理论指导和实践经验,提高翻译质量;•探讨小说创作和文化传播的关系,促进文学交流和跨文化理解;•提供小说翻译的参考和借鉴,丰富中国读者的阅读体验;•加强对中国翻译文化的研究和传承,推动中华文化走向世界。

6. 研究展望小说译文研究是一个广阔而深入的领域,本研究只是初步探索。

未来应进一步深入研究小说翻译中的问题和挑战,探索更多翻译策略和技巧。

晚清社会语境下的翻译小说研究摘要由于受到社会意识形态和译者价值观的影响,晚清的翻译小说在原文本的选择、翻译策略的选择、翻译方法的选择等方面具有鲜明的时代特征。

分析晚清翻译小说的特征,探讨其对中国小说现代性转型的影响,对于理解中国文学翻译的发展轨迹十分有益。

关键词:晚清语境翻译小说现代性中图分类号:h059 文献标识码:a晚清期间,翻译小说达到上千种之多,翻译小说的繁荣成为不争事实。

作为传播活动的一种,翻译活动受制于特定的社会语境与目的语文化规范,目的语社会文化全方位地制约着翻译过程的各个方面。

受晚清时期社会、文化、历史等因素的综合影响,这一时期的翻译小说体现出了特定时期的文本特征与独特的时代特征,为中国小说创作现代性转型做出了重大影响,架设起中国文学古典性与现代性之间的桥梁。

晚清翻译小说所折射出的启蒙思想和叙事模式、语言表达、人物刻画方面的现代性,在很大程度上促进了中国小说现代性的萌芽。

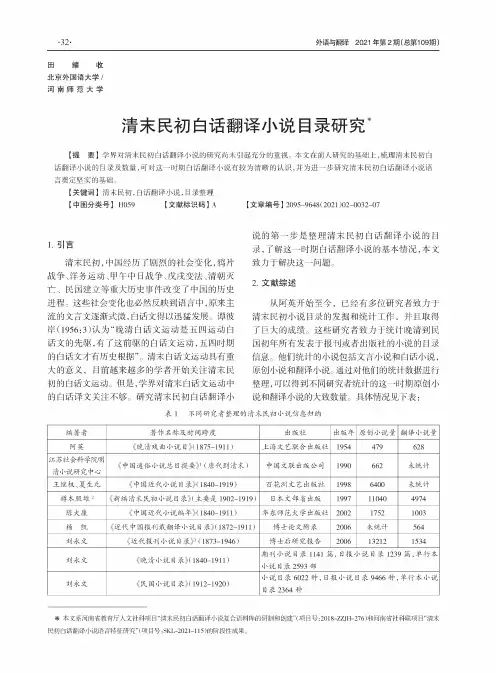

一晚清翻译小说的特征1 翻译小说种数繁多,国别涉及面广一个时期的社会文化需求很大程度上决定了该时期翻译小说种数的多少,小说原本的国别频数则反映出该国在世界文化圈中的地位,以及它对译语国家的文化影响。

我国翻译小说在晚清时期迎来了空前的盛况。

根据马祖毅的统计,截至1911年共有400种翻译小说;而阿英先生的《晚清戏曲小说目》中,则收录了从1875年直1911年间的翻译小说608种。

从1840年到1919年,翻译小说竟达到2567种。

据郭延礼的统计,在当时可查明国别的翻译小说中,英美小说的比例超过一半以上,达到61%;法国小说居第二,占18.9%;俄国小说位列第三,为7.6%;之后为日本小说(6%)和德国小说(2%);其他国家的小说占4%。

由此不难看出,当时翻译小说的数量蔚为可观。

另外,欧美国家的强势文化成为晚清翻译的小说的主要原语文本来源,一些弱小民族国家也有涉及。

2 翻译小说主题类型丰富小说主题类型的不同可以满足读者不同的期待视野。

翻译小说的类型在20世纪初呈现出多元态势。

晚清时期翻译小说的主要类型为政治小说、侦探小说、科学小说、言情小说、历史小说,其他的如寓言小说、军事小说、教育小说、理想小说等也都有涉猎,几乎涵盖了《大不列颠百科全书》所列的十七类小说。

3 译者的翻译倾向明显晚清时期大批翻译家特色鲜明,他们的翻译趋向日趋明显,而鲜明的翻译趋向很大程度上反映了译者的文化诉求。

梁启超特别强调政治小说的社会功能,因此便与政治小说结下了不解之缘。

在他的影响下,许多学者开始翻译日本的政治小说,如周宏业、熊垓、赖子、忧亚子等;陈景韩翻译的长篇小说《虚无党奇话》、中篇小说《虚无党》等,为虚无党小说的翻译做出重要贡献;周桂笙因翻译侦探小说而闻名,并率先使用侦探小说之名,此名一直沿用至今;吴祷致力于翻译俄国小说,成为我国第一位翻译著名文学家莱蒙托夫、契诃夫、高尔基小说的人,阿英在《翻译史话》称他为“真正能了解俄国文学者”;曾朴翻译过大量的雨果小说,还翻译过莫里哀、福楼拜、左拉等的作品,是法国小说译介的重要代表人物;包天笑全心译介西方教育小说,为儿童教育的发展起到了良好的作用。

这种明确的翻译趋向能够让译者深入研究某类作品,有效地提高自己的译文质量,并为小说主题类型的拓展起到重要作用。

4 翻译小说转译作品众多“转译是两种文本形态无法实现直接转换时借用第三种语言进行转换所产生的译作类型,是在源语文本和目标语文本之间无法直接对应下发生的。

”晚清时期译者的外语水平有限,不能完全满足社会翻译市场的需求,导致转译的翻译小说作品数量上升,最常见的是从日文和英文译本中转译。

由于留日学生大大多于其他国家,从日译本转译成为晚清时期翻译小说的一大特色。

比如,最初的俄罗斯名家名著多数是通过日译本转译而来,如吴祷翻译的莱蒙托夫的《当代英雄》第一部、契诃夫的《黑衣教士》等;这一时期半数以上的法国儒勒·凡尔纳的科学小说也是从日译本转译的。

转译现象真实地反映了晚清社会文化需求与译语外语水平不足之间的矛盾,它一定程度上造成了译文的不真实、影响翻译质量。

5 翻译小说的译意手法由于缺乏对翻译本质的研究,晚清时期翻译常被看做“启迪民智”的手段,译者多采用“译意”的手法,把原语文本做为框架,将原作的主要内容或主要故事情节翻译出来。

这个过程中,译者的自由发挥度很大,他们可以根据目的语读者的需要、阅读习惯和审美情趣等进行删减或是添加。

他们的做法类似于纽马克(newmark)所谓的改编(adaptation)。

另外,译者的翻译操作是以篇章为单位的,翻译的手法自由,涵盖了“直译”和“意译”的翻译方式。

当时的翻译目的是“译意”手法盛行的重要原因。

这一时期译者以思想启蒙和政治宣传为目的进行外国小说的翻译工作,所以当遇到原语文本中出现与译入语的文化、社会、伦理、语言等不一致或者是冲突的地方,译者通常会将原语作品中的冲突之处进行删节或增补的改造。

比如为了方便中国读者记忆,用中国名翻译原小说中的人名、地名;为了适应中国读者的欣赏习惯和审美情趣,采用中国传统小说的章回体,删除原作中大量的自然环境和人物心理描写;有时译者还会将自己在阅读原作时的思想情感在译作中表达出来,添加自己对原作的理解,也会根据自己的审美情趣增减情节,根据自己的政治观点或价值取向发表议论。

二晚清翻译小说对中国小说的影响1 促进中国小说地位的提高中国传统文人的观念里,小说是不登大雅之堂的“小道”,小说写作更是被君子与士大夫看作是贱劣的行为,他们以写小说为耻。

在读过《水浒传》之后,胡应麟一方面对施耐庵的才华赞叹不已,另一方面又对其从事小说写作表示叹息,认为是对其才华的浪费。

这种观念直到1898年戊戌变法后,随着外国翻译小说的大量译介才得以改观。

在重视西方小说社会作用的同时,晚清知识分子对小说的文学地位进行了重新评估。

梁启超等发动“小说界革命”,极力鼓吹小说的社会作用。

大量的翻译小说的出现让中国的读者了解到:小说在欧美是很有价值的文学体裁;小说作家在异域享有相当高的地位,卓有成就的小说作家及其作品,在文学史上均有专章论述。

人们将小说与诗文相提并论,甚至比诗文看得更高。

1903年,楚卿便在《论文学上小说之位置》中提出:“小说者,实文学之最上乘者也。

”这些观点让人们重新审视小说,再次评估小说的文学地位。

人们对小说观念的改变极大地激发了文人的热情,更多的人投身到小说的创作和翻译事业中去,掀起了中国文学史上的又一次高潮,促成了小说创作的繁荣和小说现代化的改革。

2 丰富了中国小说的类型中国传统小说的种类比较单调,只有讲史和传奇两种。

随着外国小说的大量译介,中国翻译小说的类型也逐渐丰富起来,涵盖了《大不列颠百科全书》中的十七种小说类别。

其中社会小说、科幻小说、侦探小说三种最为突出,它们填补了中国传统小说类型的空白。

这期间翻译小说为中国小说的创作提供了新鲜的血液与视角,推动了中国小说的发展进程,为晚清“小说界革命”奏响了号角。

据陈平原《二十世纪中国小说史(第一卷)》附录二显示:20世纪最初几年,翻译小说压倒创作小说,其顶峰在1907年;而1908年之后,创作小说则多于翻译小说,而且创作小说的类型得到极大的拓展。

仅就言情小说这一文类而言,域外言情小说的译介使中国言情小说发生了次分类,出现了孽情小说、烈情小说、妒情小说、哀情小说、艳情小说、怨情小说、幻情小说、苦情小说、侠情小说、奇情小说、痴情小说等。

3 丰富了中国小说的表现手法和题材由话本或说书演变而来的中国传统小说,多采用传统话本的章回体程式;在叙事方式上往往以第三者全知叙事;叙述时间上通常采用按照时间顺序和故事情节发生的先后次序连贯叙述;人物描写、美丑形容,缺乏个性特征。

晚清的小说作家从西方小说中看到中国传统小说的呆板,努力汲取外国小说的营养,现代意识得以显现,开始采用第一人称叙事,叙事的方式由传统小说的单一直线连贯式逐步引入模仿倒叙、插叙等手法。

叙事方法的丰富很大程度上拓宽了作品时间、空间的表现力,使作品结构趋于复杂,呈现出错落有致的故事架构,增大作品表现的张力。

如吴趼人创作的《九命奇冤》,小说的开头模仿了周桂笙翻译的法国作家鲍福的《毒蛇圈》,运用对话式开头,一开始便紧紧抓住了读者的心。

在人物塑造方面,开始重视人物塑造和心理描写,如曾朴创作的《孽海花》就借鉴了外国小说的方法;吴趼人模仿外国小说心理描写的方法,在创作小说《恨海》时给读者带来了全新的阅读体验。

受翻译小说的影响,晚清创作小说选材多元,与普通百姓的生活密切相关。

有反映社会问题、描写各个社会层面矛盾的作品,它们反映人民群众不满现实、要求改革的思想愿望,如李伯元的《官场现形记》和吴趼人的《二十年目睹之怪现状》;有描写违反封建礼教的爱情、矛头直指父母包办家庭专制、渴望婚姻自主新思想的作品,如符霖的《禽海石》、徐枕亚的《玉梨魂》、吴双热的《孽冤镜》等。

言情小说开始描写社会低层人物,诸如和尚、寡妇等的爱情,力图避开传统的“才子佳人”的模式。

4 促进了中国小说的白话改革学界通常把现代语言变革做为文学现代性改革的重要标志之一,它直接影响到小说创作的现代性转型。

晚清初期语言的变革正在酝酿,白话尚未走向成熟,译者们在翻译小说时所采用的语言主要是文言或浅显的文言,直到鲁迅的《狂人日记》的产生,这才标志着现代白话文文学作品的成熟。

一方面,随着《茶花女》和福尔摩斯侦探故事的广泛流传,越来越多的中国读者开始喜欢上了翻译小说,读者群从知识分子扩展到了普通百姓,甚至一些识字不多的老百姓也产生了了解西方社会和文化、阅读西方小说的要求,他们要求译者使用通俗的语言,以便观览别具一格的西方小说;另一方面,小说的商业化运作体系逐渐成熟,迫使翻译小说必须使用白话,以实现读者数量的最大化,从而使出版机构获取最大的商业利润。

报刊是晚清翻译小说最为重要的传播媒介,为了增加销售量,这些报刊必然追求受众最大化,以普通老百姓为对象,为了满足他们的阅读要求,报刊语言自然就会通俗化。

另外,白话翻译文本的巨大读者空间促使晚清的译者主动使用白话进行小说翻译,这样白话翻译小说的数量逐渐增多,为译者带来了较为丰富的经济回报,比如当时著名的翻译家包天笑、周桂笙、陈景韩、周瘦鹃等大多都用白话文进行外国小说的译介。

晚清翻译小说具有特定的时代特征,它使中国传统小说获得了挣脱旧观念的动力,为中国文学的发展提供巨大推动力。

它给“五四”新文化运动注入了引导力,给大批的作家带来文学创作的新动力、新观念、新视野,为中国小说现代性的转型做出了巨大贡献。

受翻译小说的影响,中国传统小说将鲜明的民族风格与世界趋势、现代性进行整合,中国小说创作步入了全新的阶段,开辟了中国文学史上的新篇章,为世界文学的发展做出了应有的贡献。

参考文献:[1] 周桂生:《歇洛克复生侦探案弁言》,《新民丛报》,1904年第55期。