投入产出分析投入产出表的编制概述

- 格式:doc

- 大小:97.00 KB

- 文档页数:6

第二章投入产出表的编制编制投入产出表是应用投入产出法的基础。

从投入产出表中,可以得到反映国民经济各部门(或各种产品)之间技术经济联系的直接消耗系数和完全消耗系数,可以得到反映社会再生产各环节之间关系的主要数据,这样就可以把投入产出分析应用于经济计划、经济分析和经济预测,可以编制各种投入产出应用模型.与价值型投入产出表相比,实物型表的编制方法比较简单、单一,而且许多国家已不编制实物型表,例如前苏联1977年、中国1987年、1997年的投入产出表中都没有实物型表。

所以,本章的内容主要针对价值型表的编制.§2。

1 概述编制投入产出表是一件十分艰巨的工作。

例如,日本编制1975年产业关联平衡表(即投入产出表),以行政管理厅为主,十一个省厅合作,成立了专门机构。

从1975年5月确定方针,到1978年6月分布第一批结果,1980年3月印发全部结果,共花费近五年时间。

又如,前苏联编制1977年部门联系平衡表,一次性调查的规模为:40000个工业企业、23000个建筑单位、5000个集体农庄和国营农场、数万个运输、商业、采购企业和单位以及40000个非生产领域的企业和单位。

在我国,目前的计划、财务和统计口径与投入产出表的要求有相当大的差异,这是编表的不利因素;但另一方面,我国有较为健全的统计体系和统计队伍,有大量统计资料可供应用,只要在编表时尽可能地利用现有统计资料,选择既满足编表要求又符合国情的编表方法,是能够较快地编制出中国投入产出表的。

我国第一次正式编制的1987年全国投入产出表,仅用了两年时间.由于编制投入产出表的艰巨性,所以除极少数国家(例如北欧的挪威、瑞典等)每年编制外,大多数国家都采取数年正式编制一次、每年修正一次的途径.我国国务院曾发出通知,决定每隔5年编制一次全国表(逢二、七年度),在两个编表年度间修正一次(每逢O、五年度),即可满足应用的需要,又可节省一定的人力财力,是比较适当的。

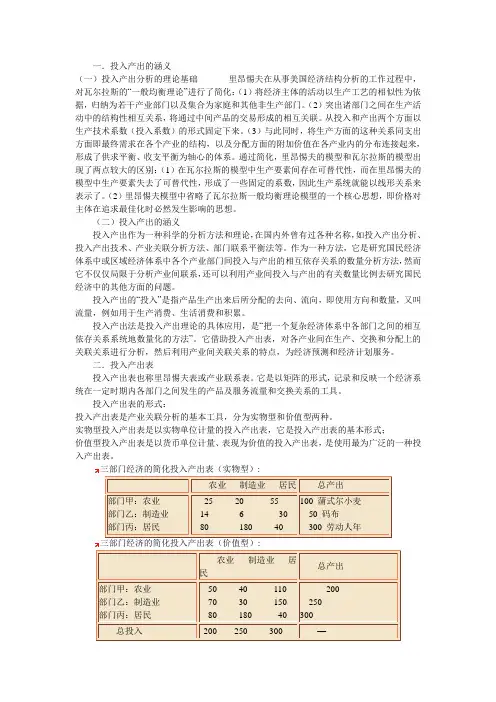

一.投入产出的涵义(一)投入产出分析的理论基础里昂惕夫在从事美国经济结构分析的工作过程中,对瓦尔拉斯的“一般均衡理论”进行了简化:(1)将经济主体的活动以生产工艺的相似性为依据,归纳为若干产业部门以及集合为家庭和其他非生产部门。

(2)突出诸部门之间在生产活动中的结构性相互关系,将通过中间产品的交易形成的相互关联。

从投入和产出两个方面以生产技术系数(投入系数)的形式固定下来。

(3)与此同时,将生产方面的这种关系同支出方面即最终需求在各个产业的结构,以及分配方面的附加价值在各产业内的分布连接起来,形成了供求平衡、收支平衡为轴心的体系。

通过简化,里昂惕夫的模型和瓦尔拉斯的模型出现了两点较大的区别:(1)在瓦尔拉斯的模型中生产要素间存在可替代性,而在里昂惕夫的模型中生产要素失去了可替代性,形成了一些固定的系数,因此生产系统就能以线形关系来表示了。

(2)里昂惕夫模型中省略了瓦尔拉斯一般均衡理论模型的一个核心思想,即价格对主体在追求最佳化时必然发生影响的思想。

(二)投入产出的涵义投入产出作为一种科学的分析方法和理论,在国内外曾有过各种名称,如投入产出分析、投入产出技术、产业关联分析方法、部门联系平衡法等。

作为一种方法,它是研究国民经济体系中或区域经济体系中各个产业部门间投入与产出的相互依存关系的数量分析方法,然而它不仅仅局限于分析产业间联系,还可以利用产业间投入与产出的有关数量比例去研究国民经济中的其他方面的问题。

投入产出的“投入”是指产品生产出来后所分配的去向、流向,即使用方向和数量,又叫流量,例如用于生产消费、生活消费和积累。

投入产出法是投入产出理论的具体应用,是“把一个复杂经济体系中各部门之间的相互依存关系系统地数量化的方法”。

它借助投入产出表,对各产业间在生产、交换和分配上的关联关系进行分析,然后利用产业间关联关系的特点,为经济预测和经济计划服务。

二.投入产出表投入产出表也称里昂惕夫表或产业联系表。

投⼊产出分析⽅法简介以及投⼊产出表⼀、投⼊产出分析⽅法(⼀)投⼊产出分析⽅法的产⽣与发展P76-771、产⽣的背景20世纪30年代资本主义世界出现了严重的经济危机,许多经济现象原有的经济理论解释不了。

美国经济学家沃西⾥•列昂节夫在前⼈(主要是弗朗索⽡•魁奈)的启发和⼯作基础上,提出了投⼊产出分析⽅法。

2、产⽣及发展该⽅法产⽣于20世纪30年,是美国经济学家沃西⾥•列昂节夫提出来的。

他从1931年开始研究投⼊产出分析⽅法,并⽤此⽅法研究美国的经济结构。

1936年8⽉,第⼀篇论⽂——美国经济体系中的定量的投⼊产出关系(《经济与统计评论》发表;1941年,出版了——美国经济结构1919-1929;1953年,与他⼈合作出版——美国经济结构研究在这些著作中,利⽤美国公布的经济统计资料,编制了美国经济的1919、1929、1939年的投⼊产出表。

1968年,在英国经济学家理查德•斯通等⼈的⼯作之后,被有机结合到严密的SNA体系,并得到了世界各国的普遍推⼴和运⽤。

(⼆)投⼊产出分析⽅法的基本思路P78⾸先,把各部门的投⼊来源和产出去向纵横交叉地编制成投⼊产出表;然后,根据投⼊产出表的饿平衡关系,建⽴投⼊产出模型;最后,借助于投⼊产出表和投⼊产出模型进⾏各种经济分析。

(三)投⼊产出分析⽅法的特点P781、投⼊产出表是投⼊产出分析的基本形式;2、投⼊产出分析能够深⼊分析各部门之间(或各种产品之间)复杂的依存关系以及主要⽐例关系,揭⽰国民经济各种活动间的连锁反应,分析国民经济复杂的因果关系和相互联系;3、投⼊产出分析是在投⼊产出表的基础上,利⽤线性代数等数学⽅法建⽴数学模型,据此进⾏各种经济数量分析;4、投⼊产出分析的应⽤有很⼤的灵活性。

既可解决具体的经济问题,也可研究环境污染治理问题、国际贸易问题、⼈⼝问题、教育问题;5、投⼊产出分析的局限性。

如编表的技术性很强;同质性假定的满⾜;⽐例性假定等。

⼆、投⼊产出核算(⼀)涵义P88(钱书)1968年被有机结合到严密的SNA体系,并得到了世界各国的普遍推⼴和运⽤后,投⼊产出分析⽅法就成为了国民经济核算的重要组成部分,并把投⼊产出分析⽅法称为投⼊产出核算,是在GDP核算基础上的扩展。

oecd投入产出表中文对照摘要:一、OECD 投入产出表简介1.OECD 的背景介绍2.投入产出表的概念和作用二、OECD 投入产出表中文对照1.表格的列名及含义2.行名及含义3.数据的具体解读三、OECD 投入产出表的应用价值1.对经济发展的分析2.对政策制定的参考作用3.对学术研究的支持四、我国与OECD 投入产出表的对比1.我国投入产出表的编制情况2.与OECD 投入产出表的差异3.启示与借鉴正文:一、OECD 投入产出表简介OECD,全称经济合作与发展组织,是一个国际性的经济组织。

它致力于研究全球经济发展趋势,为成员国提供政策建议。

投入产出表是一种描述国民经济各部门之间生产、消费和投资活动的关系的矩阵表。

通过投入产出表,我们可以了解各部门之间的相互依赖关系,进而分析经济结构和政策效果。

二、OECD 投入产出表中文对照OECD 投入产出表包含了各个成员国在一定时期内的生产、消费和投资数据。

表格的主要列名包括:部门名称、总产出、中间消费、投资、政府消费、净出口等。

行名则包括各种生产要素和最终用途。

通过中文对照,我们可以更直观地理解表格中的数据含义。

三、OECD 投入产出表的应用价值OECD 投入产出表为政策制定者、经济学家和学者提供了丰富的信息,有助于分析经济发展趋势、研究政策效果和支撑学术研究。

例如,通过分析各部门的产出和投入,我们可以了解哪些部门对经济增长的贡献较大,进而制定有利于经济发展的政策。

四、我国与OECD 投入产出表的对比我国也编制了自己的投入产出表。

与OECD 投入产出表相比,我国的表格在部门划分、数据质量和编制方法上存在一定差异。

通过对比,我们可以发现我国在投入产出表编制方面还有待改进。

解读投入产出表

投入产出表是企业用于展示生产过程中资产投入和产出的一种统计分析工具。

通过对投入产出表的解读,我们可以深入了解一家企业的生产状况和运营模式。

投入产出表一般包括以下几个方面的内容:

1. 投入项目:指企业在生产过程中所投入的各种资源和资产,如人力、原材料、设备、资金等。

2. 投入金额:指企业在生产过程中所投入的各种资源和资产所需的费用,通常按照项次分别列出。

3. 产出项目:指企业通过投入一定的资源和资产所获得的产出,如产品、服务、收益等。

4. 产出金额:指企业通过投入一定的资源和资产所获得的产出所得到的收入,通常按照项次分别列出。

5. 投入产出成本:指企业用于生产的投入成本和所获得的产出的收益之间的比率。

投入产出表的分析主要包括以下几个方面:

1. 投入项目的分析:首先需要对企业在生产过程中所投入的各种资源和资产进行分析。

例如,人力资源是否足够、原材料采购成本是否过高、设备使用效率如何等问题。

通过对投入项目的分析,可以了解到企业在生产过程中存在的瓶颈和问题。

2. 产出项目的分析:其次,需要对企业生产出的产品和服务进行分析,对其市场定位、质量、营销渠道等进行研究,通过对产出项目的分析,可以了解到企业在市场上的竞争力和

优劣势。

3. 投入产出成本的分析:最后,需要对企业的投入产出成本进行分析,包括生产成本和销售收益两个方面。

通过对成本和收益的比较,可以了解到企业在生产过程中的盈利状况。

总之,投入产出表是一种非常重要的生产统计分析工具,通过对其进行深入解读和分析,可以为企业的管理和运营决策提供有力的支持和帮助。

报告中的投入产出和收益率分析一、什么是投入产出分析投入产出分析是一种用于评估经济系统中各个部门之间相互依存关系的方法。

它通过关注商品和服务的生产和消费,以及这些生产和消费所需的投入和产出,来揭示不同部门之间的相互关系和经济发展的效果。

在报告中,投入产出分析能够提供一个全面的视角,帮助我们了解各个部门的经济贡献和发展潜力。

二、投入产出分析的基本原理1. 投入产出表的构成投入产出表是投入产出分析的核心工具,它展示了各个部门的产出和投入之间的关系。

在投入产出表中,经济系统中的各个部门按照产出和投入进行分类,分别展示了各个部门的产值和与之相关的投入。

通过分析这些关系,可以了解不同部门的相互依存程度和经济发展的影响因素。

2. 投入产出系数的计算投入产出表中的数据可以通过计算投入产出系数来得到。

投入产出系数是指各个部门的投入和产出之间的比例关系。

通过计算投入产出系数,可以了解一个部门的产值对其他部门的投入需求以及受其他部门产出的影响程度。

这些系数的计算是基于统计数据和经济模型,需要考虑各个部门之间的关系和商品的流动情况。

三、投入产出分析的应用领域1. 评估经济政策效果投入产出分析可以帮助政府和企业评估各种经济政策的效果。

通过分析政策对各个部门产值和就业的影响,可以了解政策在整个经济系统中的传导效应和区域间的差异。

投入产出分析还可以提供关于政策的经济效益评估,帮助决策者做出更具体和合理的决策。

2. 促进产业升级投入产出分析可以帮助企业了解自身在整个经济系统中的地位和影响力,从而制定更具针对性的产业升级战略。

通过分析产业链的关系和各个环节的投入产出关系,企业可以找到自身的竞争优势和潜在的增长领域,并制定相应的发展计划。

3. 规划城市发展投入产出分析对于城市规划也有着重要的应用价值。

通过分析城市各个行业的相互关系和经济效益,可以指导城市的产业布局和结构优化。

投入产出分析还可以帮助规划者了解城市发展对就业和收入的影响,为城市未来的规划和发展提供科学依据。

§1.2 投入产出表投入产出分析的基础是投入产出表。

在任何一个层次上、为了任何一个目的应用投入产出分析,首先的也是最重要的工作就是编制投入产出表。

一、投入产出表的原理以表1-2-1所示的假想的某年某国封闭经济的4部门价值型投入产出表为例,介绍投入产出表的基本原理。

该表将国民经济系统分为4个部门,并且假定不存在进出口。

⒈行与列的含义表中每个部门所对应的每一行表示“产出”,即该部门产品(或者劳务)的分配与使用。

有多少作为中间使用?被哪些部门使用?有多少作为最终使用?其中作为用于消费和用于投资的高为多少?例如第一行表示部门1的总产出为1600亿元;其中659亿元作为中间使用,被部门1自己使用96亿元,被部门2使用224亿元,被部门3使用179亿元,被部门4使用160亿元;941亿元作为最终使用,894亿元用于消费,47亿元用于资本形成。

表中每个部门所对应的每一列表示“投入”,即该部门生产(或者经营)过程中所“消耗”的各种要素的数量。

有多少属于中间投入?分别由哪些部门提供?有多少属于最初投入?其中劳动投入和资本投入各为多少?例如第一列表示部门1的总投入为1600亿元;其中480亿元属于中间投入,由部门1自己提供96亿元,部门2提供16亿元,部门3提供320亿元,部门4提供48亿元;1120亿元属于最初投入,劳动投入为952亿元,资本投入为168亿元。

⒉各个象限的含义如果按照双线将表划分为四部分,每一部分称为象限。

左上为第一象限,反映部门之间的相互关联,是投入产出表最重要的一部分。

右上为第二象限,是第一象限在水平方向的延伸,反映每个部门产品(或者劳务)用于最终使用的情况。

左下为第三象限,是第一象限在垂直方向的延伸,反映每个部门所“消耗”的最初投入的情况。

右下为第四象限,主要反映转移支付,在编制投入产出表时,一般不收集这部分数据。

⒊ 几个平衡关系将表1-2-1中的数字用符号表示,并将部门数量扩充到n ,见表1-2-2。

第二章投入产出表的编制编制投入产出表是应用投入产出法的基础。

从投入产出表中,可以得到反映国民经济各部门(或各种产品)之间技术经济联系的直接消耗系数和完全消耗系数,可以得到反映社会再生产各环节之间关系的主要数据,这样就可以把投入产出分析应用于经济计划、经济分析和经济预测,可以编制各种投入产出应用模型。

与价值型投入产出表相比,实物型表的编制方法比较简单、单一,而且许多国家已不编制实物型表,例如前苏联1977年、中国1987年、1997年的投入产出表中都没有实物型表。

所以,本章的内容主要针对价值型表的编制。

§2.1 概述编制投入产出表是一件十分艰巨的工作。

例如,日本编制1975年产业关联平衡表(即投入产出表),以行政管理厅为主,十一个省厅合作,成立了专门机构。

从1975年5月确定方针,到1978年6月分布第一批结果,1980年3月印发全部结果,共花费近五年时间。

又如,前苏联编制1977年部门联系平衡表,一次性调查的规模为:40000个工业企业、23000个建筑单位、5000个集体农庄和国营农场、数万个运输、商业、采购企业和单位以及40000个非生产领域的企业和单位。

在我国,目前的计划、财务和统计口径与投入产出表的要求有相当大的差异,这是编表的不利因素;但另一方面,我国有较为健全的统计体系和统计队伍,有大量统计资料可供应用,只要在编表时尽可能地利用现有统计资料,选择既满足编表要求又符合国情的编表方法,是能够较快地编制出中国投入产出表的。

我国第一次正式编制的1987年全国投入产出表,仅用了两年时间。

由于编制投入产出表的艰巨性,所以除极少数国家(例如北欧的挪威、瑞典等)每年编制外,大多数国家都采取数年正式编制一次、每年修正一次的途径。

我国国务院曾发出通知,决定每隔5年编制一次全国表(逢二、七年度),在两个编表年度间修正一次(每逢O、五年度),即可满足应用的需要,又可节省一定的人力财力,是比较适当的。

下面首先就表的编制过程中需要着重考虑的几个要点作些讨论。

一、四种调查方法的选择通常有四种调查方法:普查、重点调查、典型调查和抽样调查。

关于它们的概念,在统计学中已经介绍了。

这里主要介绍它们在投入产出表编制中的应用。

普查,主要用于所有总量数据、重要的中间投入数据(例如发电的煤耗等)和所有进出口数据的调查。

因为这些数据要求完整与准确。

重点调查,主要用于大部分中间投入数据和投资构成的调查。

例如钢铁部门的中间投入数据,必须对占总产量90%以上的大中型钢铁企业进行调查;关于投资构成,必须对大中型投资项目进行调查。

典型调查,主要与重点调查配合使用。

对于重点调查之外的部分,例如数量很多但产量很低的小型钢铁企业,只需要选择几个典型进行调查,然后进行推算即可。

抽样调查,主要用于数量众多、又无重点的调查对象。

例如居民消费构成、商业等部门的投入构成等。

二、两种收集数据方法的选择编制投入产出表时可以按行收集数据,也可以按列收集数据。

按行收集数据,如果以生产产品的企业和提供劳务的单位为调查对象,则要求这些基层单位提供它的产出量(产品或者劳务)的去向,是如何分配和使用的,然后逐级汇总。

但在实际上,基层单位无法提供这样的数据;如果以产品或者劳务的使用者为调查对象,则对于每一种产品或者劳务,都要向全社会进行调查,很难实施。

所以不采取这种方法。

按列收集数据,即要求生产产品的企业和提供劳务的单位提供它的投入(产品或者劳务)的情况,然后逐级汇总。

基层单位可以提供这样的数据,所以一般都采取这种方法。

三、两种价格的选择价值型投入产出表编制中一个颇麻烦的问题是价格问题。

在实际中碰到的价格问题很多,下面仅讨论两点普遍的价格选择。

⒈在不变价和现价之间,一般选择现价用现价,可以与统计取得一致,大量的统计数据可以直接引用。

在我国,增加值的计算、企业生产成本核算、消费额与投资额的计算,等等,都是采用现价。

采用现价的缺点是减低直接消耗系数的稳定性,并使得不同年份的投入产出表可比性差,因为不同的部门、不同的产品的价格变化是不一致的。

⒉在生产者价格与购买者价格之间,一般用生产者价格生产者价格指出厂价,购买者价格指到货价,二者之间相差流通费用,包括运费和商业物资费用。

为什么在投入产出表中一般采用生产者价格呢?主要有以下几个原因。

一是投入产出表平衡的需要。

例如,钢铁部门在生产过程中消耗煤炭5000万吨,每吨以出厂价20元计,按生产者价格计,在钢铁部门列与煤炭部门行的交点应填入10亿。

假设这5000万吨煤的运费为2.5亿,则在钢铁部门列与运输部门行的交点应填入2.5亿(当然还应加上其它消耗物资的运费)。

这样,从煤炭部门这一行来看,所有部门的消耗相加、再加最终产品才能等于按生产者价格计算的总产出。

如果采用购买者价格,在钢铁部门列与煤炭部门行的交点填入12.5亿,则横行相加不能平衡。

从纵列来看,也只有按生产者价格计,才能平衡,否则将使流通费用重复计算,纵列相加不等于总投入。

二是直接消耗系数稳定性的需要。

在编制价值型投入产出表时,应使影响消耗系数稳定性的因素越少越好。

如果以购买者价格计算,则得到的消耗系数还将受到流通费用变化的影响,使其稳定性更差。

国外也有按购买者价格编制投入产出表的,但那样的表基本上没有实际用途。

三、三种概念的部门的选择实际中存在三种不同的“部门”,各自具有不同的含义,搞清它们之间的区别和联系,对于编制价值型投入产出表是很重要的。

1. 产品部门(纯部门)产品部门,也称纯部门,是一类产品的集合,这类产品具有相同的用途、生产工艺和投入结构。

例如,“钢铁产品部门”是钢铁产品的集合,可以包括铁矿石、生铁、钢、钢材等产品,但不包括由钢铁企业生产的机械、焦炭等产品。

产品部门的总产值应是列入该部门的各种产品的全社会总产量与其价格相乘后对所有产品求和。

所谓全社会总产量,即包括在一个企业内部自产自耗,并没有出厂的部分,例如,一个钢铁企业生产的生铁主要用于本企业炼钢,并不向厂外销售,也计入全社会生铁总产量之中。

因我国工业统计中主要采用“工厂法”,即独立核算工业企业出厂产品才计算产值,象上述的生铁就不计入企业总产值之中。

所以,按产品部门的总产值计算的全社会总产值是高于统计上的“社会总产值”的。

我国按“产品法”统计的部门,主要为农业、运输业等和工业中的电力工业。

例如,统计中的种植业总产值,就是直接从主要农产品的全社会总产量(主要包括粮食、棉花、油料、糖料、茶叶、烤烟等)中计算得到的。

2. 产业部门(混部门)产业部门,相对于上述纯部门也称混部门,是一类独立核算的企业的集合,这些企业的主要产品属于同一产品部门。

实际上,在每个企业中,除了生产主要产品外,还或多或少地生产一些次要产品,这些次要产品虽然与主要产品不属于同一类,但在“工厂法”统计中没有将它们分开。

例如,“钢铁工业部门”,是一批钢铁企业的集合,在钢铁工业部门的总产值中,也包括钢铁企业生产并销售的不属于钢铁产品部门的其它产品(例如机械、焦炭等)的价值。

再如,我国有几十个大型石油化工联合企业,但同样是石油化工企业,有些属于“石油工业部门”,有些则属于“化学工业企业”,依企业出厂产品产值中煤油产值和化工产值所占的比重决定,如果化工产值高于炼油产值,哪怕只高出一点点,该企业也就列入化学工业这个产业部门之中。

一般情况下,产业部门的总产值计算不同于产品部门,它所属的企业的出厂产品才计算产值,企业内部自产自耗部门不计入总产值。

由于产业部门与产品部门在定义上的不同,不难看出,同一产品部门的产品可能由不同的产业部门生产,而同一产业部门可能生产不同产品部门的产品。

例如,同是焦炭,可以由钢铁工业产业部门所属的钢铁厂生产,也可以由炼焦工业产业部门所属的焦化厂生产。

同一钢铁工业产业部门,可以生产属于钢铁产品部门的产品,也可以生产属于焦炭产品部门、机械产品部门的产品。

3. 管理部门管理部门,即人们通常所说的冶金工业部、化学工业部……,是一批企业的集合,这批企业在行政上同属一个管理部门。

显见,同一管理部门下的企业,可以属于不同的产业部门。

例如,冶金工业部管理的钢铁企业属于钢铁工业产业部门,而它管理的耐火材料企业则属于建材工业产业部门。

反过来说,同一产业部门的企业,可能属于不同的管理部门。

管理部门与产品部门的关系更是显而易见的。

应该明白,上述不同的“部门”,在实际经济活动中扮演的角色是不同的。

管理部门是实际存在的;产业部门只是在计划、统计中存在,在我国,计划指标是按产业部门口径制定下达,由管理部门执行,统计数据由管理部门收集,然后按产业部门口径汇总公布;而产品部门只是理论上的,实际中并不存在。

4. 价值型投入产出表对“部门”的要求按照投入产出的理论,其价值型表的部门应是产品部门,即纯部门的概念。

投入产出理论的一个假设,就是一个部门只生产一种产品,一种产品只由一个部门生产,就是纯部门。

按纯部门编制投入产出表,得到的直接消耗系数比较稳定、能较准确地反映部门之间的技术经济联系,它除了受价格因素影响外主要是由生产工艺、技术水平等因素决定的。

如果按产业部门编制投入产出表,其直接消耗系数还将受产品结构的影响,稳定性较差。

但是在实际应用中,与计划、统计口径一致的“产业部门”是最普遍应用的部门概念,为了使投入产出法能在经济分析、预测和政策评价发挥作用,也为了减少编制投入产出表的困难,以“产业部门”作为价值型投入产出表的部门也是可行和必要的。

5. 部门的划分部门划分或粗或细,决定着投入产出表的规模,究竟多少部门为宜,如何划分,主要从以下几个方面来考虑:⑴尽可能与现行统计口径一致,可以更多地利用现有统计资料。

例如我国现行工业统计中,把工业分成十四个部门:钢铁工业、有色金属工业、煤炭及炼焦工业、石油工业、电力工业、化学工业、机械工业、建筑材料工业、森林工业、食品工业、纺织工业、缝纫及皮革工业、造纸及文教用品工业、其它工业。

每个部门下又分为若干个小部门,例如化学工业中又分为化学矿开采工业、基本化学原料工业、化肥工业等。

如果在编表时尽可能地保持这些部门的完整,则有许多统计资料经过适当调整后即可使用。

⑵尽可能地考虑到应用的方便。

例如,应用投入产出分析方法可以研究轻重工业的均衡发展,那么在编表时应尽可能地把轻重工业分开,同一部门中既有轻工业又有重工业的应分开,例如将机械工业分为重机械工业和轻机械工业,将化学工业分为重化学工业和轻化学工业。

⑶尽可能地适应本地区的经济特点。

本地区较为发达的可以分得细一些,本地区较弱的行业则可粗一些。

⑷编制国家表时尽可能考虑到国际间比较。

通过各国投入产出表的比较研究,可以得出许多有意义的定量的结果,所以在考虑部门划分时,如有可能,则要参照国际上通常的划分方法。

⑸要考虑数据收集的难易。

一般讲,部门分得细些总是好的,但会给收集数据带来困难,使工作量大大增加,使编表时间过长而不能及时提供应用。