无线充电技术(四种主要方式)原理与应用实例图文详解

- 格式:pdf

- 大小:2.20 MB

- 文档页数:11

无线充电的技术原理

嘿,大家知道吗,现在有一种超酷的技术叫做无线充电!想象一下,不用再到处找充电线,只要把手机啊、耳机啊之类的设备往那儿一放,就能自动充电,是不是很神奇呢?那无线充电到底是怎么工作的呢?

其实啊,无线充电的原理就像是一个看不见的能量传递管道。

它主要靠电磁感应来实现。

简单来说,就好比有两个好朋友,一个叫发射器,一个叫接收器。

发射器就像一个能量发送站,它会发出电磁波,而接收器呢,就像是一个专门接收能量的小口袋。

当我们把带有接收器的设备放在发射器附近时,电磁波就会带着能量跑到接收器那里,然后设备就开始充电啦!

比如说,我们可以把发射器想象成一个会发射魔法能量的小精灵,它把能量源源不断地送出来。

而我们的手机等设备就是等待接收魔法的小罐子,一旦靠近小精灵,就能装满能量啦。

这种技术真的太方便啦!以后我们再也不用为了那一团团缠绕的充电线而烦恼了。

在桌子上放一个无线充电器,随手一放就能充电,多轻松自在呀。

而且随着技术的不断发展,无线充电的效率也会越来越高,说不定以后所有的电子设备都可以无线充电呢,那可真是太美妙啦!让我们一起期待无线充电技术给我们生活带来更多的便利和惊喜吧!。

无线充电已经在电动牙刷、电动剃须刀、无绳电话等部分家电产品中实用化,现在其应用范围又扩大到了智能手机领域及电动汽车和列车领域。

未来可以将无线充电装置安装在办公桌内部,只要将笔记本或PDA 等电器放在桌上就能够立即供电。

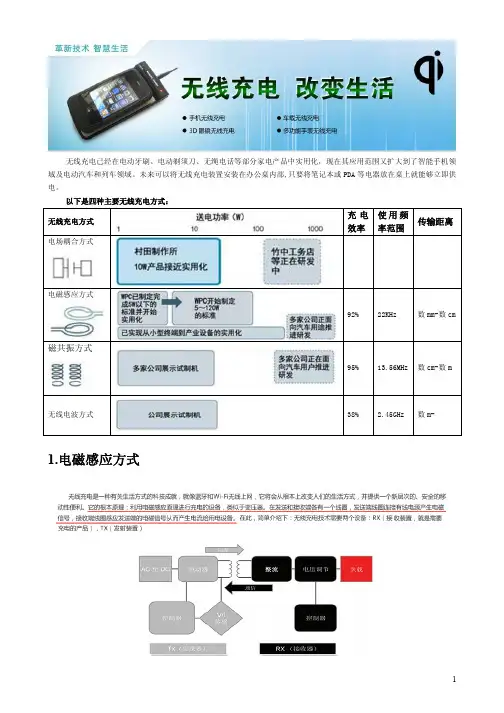

以下是四种主要无线充电方式:无线充电方式 充电效率使用频率范围传输距离电场耦合方式电磁感应方式92%22KHz数mm-数cm磁共振方式95%13.56MHz 数cm-数m无线电波方式38% 2.45GHz 数m-1.电磁感应方式无线供电驱动一枚60W电灯泡,效率高达75%。

电磁感应无线充电产品示意图电磁感应方式,送电线圈与受电线圈的中心必须完全吻合。

稍有错位的话,传输效率就会急剧下降。

下图靠移动送电线圈对准位置来提高效率。

目前,市场上支持无线充电的智能手机和充电器大部分都符合总部位于美国的业界团体“无线充电联盟(WPC)”所制定的“Qi”规格。

Qi源自汉语“气功”中的“气”, 无线充电方式包括“磁共振”及“电波接收”等多种方式,Qi采用的是“电磁感应方式”。

通过实现标准化,只要是带有Qi标志的产品,无论是哪家厂商的哪款机型均可充电。

在伦敦利用其最新研发的感应式电能传输技术成功实现为电动汽车无线充电。

在展示过程中,该公司将电能接收垫安装于雪铁龙电动汽车车身下侧,这样电池就可以通过无线充电系统进行无线充电。

电动牙刷无线充电示意图一种无线充电器发送和接收原理图2. 磁共振方式磁共振方式的原理与声音的共振原理相同。

排列好振动频率相同的音叉,一个发声的话,其他的也会共振发声。

同样,排列在磁场中的相同振动频率的线圈,也可从一个向另一个供电。

相比电磁感应方式,利用共振可延长传输距离。

磁共振方式不同于电磁感应方式,无需使线圈间的位置完全吻合。

应用:三菱汽车展示供电距离为20cm,供电效率达90%以上。

线圈之间最大允许错位为20cm。

如果后轮靠在车挡上停车,基本能停在容许范围内。

索尼公司发布的一款样机:无电源线的电视机利用磁场共振实现无线供电的电视机。

无线充电技术简介一、引言无线充电技术最早出现于19世纪末,当时的物理学家Nikola Tesla演示了磁共振耦合——在两个电路(一个发射器一个接收器)之间建立磁场,通过空气来传输电能。

但在之后的大约100年时间里,这项技术并没有得到多少实际应用。

直到近年来智能终端设备的广泛应用,尤其是智能手机的普及,才让无线充电技术得以重新发展和推广。

二、基本原理1. 技术概览目前,无线充电的方式主要有四种类型:通过电磁感应的磁耦合方式,通过电磁波近场谐振的磁共振方式,通过电场进行能量传输的电场耦合方式,以及通过电磁波辐射的微波传输方式。

四种方式的对比如下表:以上四种类型中,电磁感应的磁耦合方式在目前的便携式设备中应用最广泛,方案也最成熟;而微波传输的自由度更高,更为便捷,是未来便携式设备“隔空充电”,“追踪充电”方案实现的基础,但目前方案并不成熟;磁共振方式则更多应用于电动汽车的无线充电。

本文将主要介绍以磁耦合方式为基础的手机无线充电技术。

2. 手机无线充电原理法拉第电磁感应定律:闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流。

这是无线充电最基础的原理。

当电流通过线圈时,会产生磁场;当闭合电路磁通量发生变化时,会产生感应电动势。

结合手机无线充电来说,充电底座和手机背部各有一个线圈,充电底座通过线圈将电流转化为磁场,并且是不断变化的磁场。

而手机背部的线圈也因为底座磁场不断的变化,其中的磁通量也在不断变化,产生感应电动势,有了感应电流,再转化为直流电进行充电。

以常见的变压器举例,变压器的初级和次级线圈没有直接连接,而是通过磁场耦合将电能从初级传输到次级。

初级和次级通过铁芯相连提高耦合的效率。

而手机背部和底座的线圈之间没有铁芯,如图3所示,初级线圈的磁场在空间上是发射的。

这样就需要次级线圈贴近初级线圈,同时保持对齐才可以获得较大的传输效率。

因此磁耦合方式的无线充电,充电距离和自由度相对比较小。

无限充电的工作原理

无限充电通常指的是无线充电技术,其工作原理可以分为两种情况:电磁感应和电磁辐射。

1. 电磁感应:这种方式使用电磁感应原理来实现无线充电。

主要包括两个部件:充电器(或发射器)和接收器。

充电器产生一个交变电流,通过线圈产生一个交变磁场。

接收器中的线圈放置在充电器附近,当两个线圈共享同一个磁场时,接收器中的线圈会感应出一个交变电流。

这个电流可以被用来充电。

这种方式的充电距离较短,效率较高。

2. 电磁辐射:这种方式使用电磁辐射的能量来实现无线充电。

主要包括两个部件:发射器和接收器。

发射器通过发射电磁波的方式将能量传输给接收器,接收器中的电子设备通过接收电磁波来获取能量进行充电。

这种方式的充电距离较远,但效率较低。

无线充电的工作原理是通过传输电磁波或电磁感应来实现能量的传递,从而实现设备无线充电的功能。

实用无线充电器设计[附电路图]

基本功能是通过线圈将H电能H以H无线H方式传输给电池。

只需把电池和接收设备放在充电平台上即可对其进行充电。

实验证明.虽然该系统还不能充电于无形之中.但已能做到将多个校电器放置于同一充电平台上同时充电。

免去接线的烦恼。

1 无线充电器原理与结构

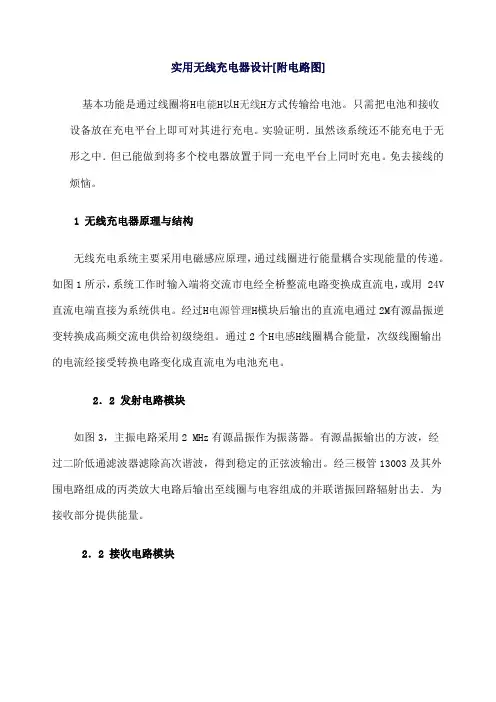

无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。

如图1所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用 24V 直流电端直接为系统供电。

经过H电源管理H模块后输出的直流电通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电供给初级绕组。

通过2个H电感H线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为电池充电。

2.2 发射电路模块

如图3,主振电路采用2 MHz有源晶振作为振荡器。

有源晶振输出的方波,经过二阶低通滤波器滤除高次谐波,得到稳定的正弦波输出。

经三极管13003及其外围电路组成的丙类放大电路后输出至线圈与电容组成的并联谐振回路辐射出去.为接收部分提供能量。

2.2 接收电路模块

测得与电容组成的并联谐振回路的空芯耦合线圈的线径为0.5 mm,直径为7 cm,电感为47 uH,载波频率为2 MHz。

根据并联谐振公式得匹配电容C约为140 pF。

因而.发射部分采用2MHz有源晶振产生与谐振频率接近的能源载波频率。

2.3 充电电路。

实用无线充电器设计[附电路图]

•基本功能是通过线圈将电能以无线方式传输给电池。

只需把电池和接收设备放在充电平台上即可对其进行充电。

实验证明.虽然该系统还不能充电于无形之中.但已能做到将多个校电器放置于同一充电平台上同时充电。

免去接线的烦恼。

1 无线充电器原理与结构

无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。

如图1所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为系统供电。

经过电源管理模块后输出的直流电通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电供给初级绕组。

通过2个电感线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为电池充电。

•2.2 发射电路模块

如图3,主振电路采用2 MHz有源晶振作为振荡器。

有源晶振输出的方波,经过二阶低通滤波器滤除高次谐波,得到稳定的正弦波输出。

经三极管13003及其外围电路组成的丙类放大电路后输出至线圈与电容组成的并联谐振回路辐射出去.为接收部分提供能量。

•2.2 接收电路模块

测得与电容组成的并联谐振回路的空芯耦合线圈的线径为0.5 mm,直径为7 cm,电感为47 uH,载波频率为2 MHz。

根据并联谐振公式得匹配电容C约为140 pF。

因而.发射部分采用2MHz有源晶振产生与谐振频率接近的能源载波频率。

2.3 充电电路。

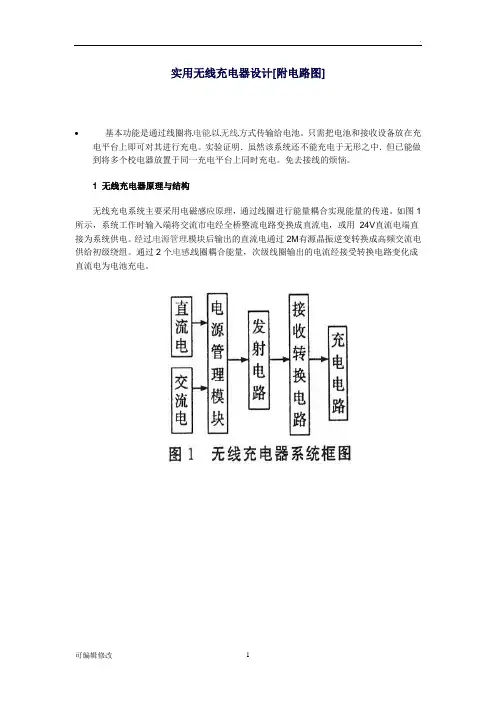

无线充电原理图无线充电技术是近年来备受关注的一项新兴技术,它的出现不仅改变了人们对传统充电方式的认知,更为生活带来了便利和舒适。

无线充电原理图是无线充电技术的核心,下面我们将深入探讨无线充电的原理图及其工作原理。

首先,无线充电原理图主要由两个部分组成,发射端和接收端。

发射端通常由发射线圈、功率放大器和控制电路组成,而接收端则包括接收线圈、整流电路和电池。

当发射端通电时,发射线圈会产生一个交变磁场,而接收端的接收线圈则会感应到这一交变磁场,并将其转化为电能,通过整流电路将其转换为直流电,最终为电池充电。

其次,无线充电的工作原理是基于电磁感应的。

当发射端通电时,电流通过发射线圈产生一个交变磁场,而接收端的接收线圈处于这一交变磁场中,从而感应出感应电动势。

根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁场的变化率成正比,因此可以通过调节发射端的电流大小和频率来控制接收端的充电效果。

此外,无线充电原理图中的功率传输效率是一个重要的指标。

功率传输效率是指接收端实际获得的功率与发射端输出的功率之比。

在无线充电技术中,由于发射端和接收端之间存在一定的距离和空气介质,因此会存在一定的能量损耗。

为了提高功率传输效率,需要优化发射端和接收端的线圈设计,减小能量损耗,同时也需要合理选择工作频率和电流大小。

最后,无线充电原理图的设计需要考虑到安全性和稳定性。

在无线充电过程中,需要防止电磁辐射对人体和其他设备的影响,同时也需要防止过充和过放电等安全问题。

因此,在设计无线充电原理图时,需要充分考虑到这些因素,并采取相应的措施来保证充电过程的安全和稳定性。

总结来说,无线充电原理图是无线充电技术的核心,其设计和工作原理直接影响到无线充电技术的性能和应用。

通过深入了解无线充电原理图及其工作原理,我们可以更好地理解无线充电技术的优势和局限性,为其在未来的发展提供更多的可能性。

希望本文能够帮助读者对无线充电技术有一个更加清晰的认识。

一篇读懂无线充电技术(附方案选型及原理分析)••0.背景•1.无线供电特点•2.无线供电原理及实现方式•3.现有解决方案分析•4.FAQ及相关测试•5.参考资料作者:HowieXue0.背景现今几乎所有的电子设备,如手机,MP3和笔记本电脑等,进行充电的方式主要是有线电能传输,既一端连接交流电源,另一端连接便携式电子设备充电电池的。

这种方式有很多不利的地方,首先频繁的插拔很容易损坏主板接口,另外不小心也可能带来触电的危险。

无线充电运用了一种新型的能量传输技术——无线供电技术。

该技术使充电器摆脱了线路的限制,实现电器和电源完全分离。

在安全性,灵活性等方面显示出比传统充电器更好的优势。

在如今科学技术飞速发展的今天,无线充电显示出了广阔的发展前景。

无线充电已从梦想成为现实,从概念变成商用产品。

产品实例:图:手机笔记本无线充电器图:新能源汽车无线充电图:电动牙刷无线充电1.无线供电特点1.1优点:(1)便捷性:非接触式,一对多充电与一般充电器相比,减少了插拔的麻烦,同时亦避免了接口不适用,接触不良等现象,老年人也能很方便地使用。

一台充电器可以对多个负载充电,一个家庭购买一台充电器就可以满足全家人使用。

(2)通用性:应用范围广只要使用同一种无线充电标准,无论哪家厂商的哪款设备均可进行无线充电。

(3)新颖性,用户体验好(4)具有通用标准主流的无线充电标准有:Qi标准、PMA标准、A4WP标准。

Qi标准:Qi标准是全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟(WPC,2008年成立)推出的无线充电标准,其采用了目前最为主流的电磁感应技术,具备兼容性以及通用性两大特点。

只要是拥有Qi标识的产品,都可以用Qi无线充电器充电。

2017年2月,苹果加入WPC。

PMA标准:PMA联盟致力于为符合IEEE协会标准的手机和电子设备,打造无线供电标准,在无线充电领域中具有领导地位。

PMA也是采用电磁感应原理实现无线充电。

四种常见的无线充电工作原理和优缺点分析现在的手机发展的越来越智能,各种高科技也加入到我们的生活,比如说现在的一项高科技,那就是无线充电的功能。

想必大家还是能够想起以前我们使用万能充充电的时候吧,那个时候的手机还不是一体机,电池还是可以被拆下来的,那个时候我们有两种充电的方式,一种就是依靠万能充,一种就是依靠数据线充电。

到后来,手机已经发展到一体机的的时代,我们不能在将电池拆卸下来,只能依靠数据线的方式充电。

近几年来,智能机开始配备了一种新的充电方式,也就是无线充电的功能,对于这一项功能虽然科技感超强,但是很多人还是觉得很奇怪,没有数据线的支撑,那么两个设备是怎么样开始电流的传输呢?现在有四种这样的电流传输方式,这篇文章我们就来说一说各种的充电方式。

第一种:电磁感应无线充电,这一种充电的方式就是利用了一个供无线充电板和手机上感应的磁铁之间产生的感应磁通量,将这种磁力转换成一个电力,进行电流的传输。

这一种充电方式所要求的电路结构就比较简单,成本上来说也不会太高,但是这种充电的方式也存在着一个缺点,那就是传输的距离过短,如果手机摆放的位置没有摆好,那么就很有可能充不上电,或者充电速度特别缓慢。

第二种:磁场共振式充电,这一种充电的原理是需要两方的谐振器产生一个磁场共振,跟第一种一样,也是通过磁力将它变成电力,进行一个充电,这种方式是需要连接的两方在同一个频率上有震动感,那么就可以充上电,而且适用于距离比较长的传输,不过还是有缺点的,那就是充电的效率会比较低,目前这一种充电方式还正在研究当中,估计要将这个缺点进行一定的改善之后才能出现在市场上。

第三种:无线电波式充电,这一种充电方式是在供电方上配置一个可以进行无线电波的发射的设备,当然有了一个发射设备,就必须要有一个接受的设备,以一种直流电压输出和。

无线充电技术实现方式及工作原理电磁感应原理目前几种无线充电的实现方式1)电磁感应最为常见的无线充电方式是利用电磁感应原理,通过初级和次级线圈感应产生电流,从而将能量从传输端转移到接收端。

这一实现方式得到了无线充电联盟(Wireless?Power?Consortium;WPC)的大力推广。

无线充电联盟成立于2008 年12 月17 日,旨在为创造和促进市场广泛采用与所有可再充电电子设备兼容的国际无线充电标准Qi,其成员主要包括德州仪器(TI)、国家半导体(NS)、ST-Ericsson、罗姆半导体(Rohm)、诺基亚(Nokia)、RIM(Research?In?Motion)、飞利浦(Philips)、三星电子(Samsung)、三洋电机(SANYO)、奥林巴斯(Olympus)、劲量(Energizer)等国际着名厂商,大陆的桑菲电子和台湾的力铭科技也是该联盟的成员。

2)无线电波无线电波是另一种较为成熟的无线充电方式,其原理与早期使用的矿石收音机相类似,即利用微型高效接收电路捕捉从障碍物反射回来的无线电波,然后将之转化为稳定的直流电压。

这一领域的代表厂商为Powercast,该公司早在2007 年便宣称,可利用RF 广播在最多几米以外的地方对小于蜂窝电话的消费电子设备进行充电。

WPC 的重要成员Philips 与之拥有合作关系。

3)电磁共振还处于研发阶段的电磁共振技术,也可实现无线充电功能。

此项技术由美国麻省理工学院(MIT)物理教授Marin?Soljacic 带领的团队进行研究,2008 年,英特尔公司的工程师们曾以该项技术作为基础,在距电源3 英尺(约1 米左右)的地方点让一个60 瓦的灯泡发光,并且保持了75%的高能量传输效率。

英特尔。

摘要:扔掉电源线,给自己的智能手机进行无线充电。

相对于大功率电能传输,小功率的无线充电技术更具实用价值,需要频繁充电的智能手机是该项技术最大的受益者。

扔掉电源线,给自己的智能手机进行无线充电。

这对于许多人来说可能有点天方夜谭。

但事实上,无线充电技术很快就要进入大规模的商用化,这项此前不为大众所熟悉的技术,正悄然来到我们的面前。

老技术、新技术以无线的方式传输电能,其实是一项非常古老的技术,它可以追溯到人类开始拥有电力的19世纪。

当时对于电力的传送有两种思路,一种是以爱迪生为代表的有线派,即架设线缆用于电力的远距离传输,这种方案成熟可靠,缺点是工程量巨大,并且成本高昂。

还有一种就是尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla,世界上第一台交流电发电机的发明者)在19世纪末提出的无线传输方式,特斯拉当时构想通过电磁感应的方式,让电能以大地和天空电离层为介质进行低损耗的传送。

这项实验据说获得成功,但是因政治和经济因素被中止。

无线传输技术后来只是被用于电信号发送领域,也就是信息的交流,远距离能量传输从来都没有进入实用化,虽然它在物理学上是完全可行的。

诺基亚Lumia 920智能手机可实现无线充电直到一百年后的今天,这种局面才获得改变。

在电动牙刷、剃须刀等不少低功率的日用家电产品中,我们看到了非接触式无线充电技术的应用,给用户带来相当的便利。

随着无源式RFID电子标签的实用化和无线网络技术的大发展,诸如隔空点亮灯泡的无线供电实验也屡见报端,这一切都点亮了人们对“无线”未来生活的无限憧憬,科学界也不遗余力地朝着这个方向努力。

2001年5月,国际无线电力传输技术会议在印度洋上的法属留尼汪岛(Reunion Island, France)召开,法国国家科学研究中心的皮格努莱特(G. Pignolet)作了一个公开实验:他利用微波技术,将电能以无线的方式传输,最后点亮了一个40米外的200瓦灯泡。

其后,据研究者有关文章介绍2003年在岛上建造的10千瓦试验型微波输电装置,已开始以2.45GHz 频率向接近1km的格朗巴桑村(Grand-Bassin)进行点对点无线供电。

目前手机用的无线充电原理目前手机使用的无线充电原理主要有两种:

1. 电磁感应式无线充电

- 发射线圈与接收线圈之间通过磁力耦合传递能量。

- 发射线圈通以高频交流电,在接收线圈附近产生变动磁场。

- 接收线圈截取这变动磁场,在线圈中感应出交流电。

- 经整流滤波后为手机充电。

2. 电磁波辐射式无线充电

- 发射端将电能转化为高频电磁波辐射出去。

- 接收端的天线收到电磁波,将能量转化为电流。

- 不需要严格的线圈对位,充电距离较远。

- 但充电效率较低,对人体辐射影响较大。

- 目前主要用于低功率设备的远距离无线供电。

两种原理都能实现无线充电,但电磁感应更常用,安全性和效率较高。

设备需要accurate的对位。

无线充电已经在电动牙刷、电动剃须刀、无绳电话等部分家电产品中实用化,现在其应用范围又扩大到了智能手机领域及电动汽车和列车领域。

未来可以将无线充电装置安装在办公桌内部,只要将笔记本或PDA 等电器放在桌上就能够立即供

电。

以下是四种主要无线充电方式:

无线充电方式 充电

效率

使用频率范围

传输距离

电场耦合方式

电磁感应方式

92%

22KHz

数mm-数cm

磁共振方式

95%

13.56MHz 数cm-数m

无线电波方式

38% 2.45GHz 数m-

1.电磁感应方式

无线供电驱动一枚60W电灯泡,效率高达75%。

电磁感应无线充电产品示意图

电磁感应方式,送电线圈与受电线圈的中心必须完全吻合。

稍有错位的话,传输效率就会急剧下降。

下图靠移动送电线圈对准位置来提高效率。

目前,市场上支持无线充电的智能手机和充电器大部分都符合总部位于美国的业界团体“无线充电联盟(WPC)”所制定的“Qi”规格。

Qi源自汉语“气功”中的“气”, 无线充电方式包括“磁共振”及“电波接收”等多种方式,Qi采用的是“电磁感应方式”。

通过实现标准化,只要是带有Qi标志的产品,无论是哪家厂商的哪款机型均可充电。

在伦

敦利用其最新研发的感应式电能传输技术成功实现为电动汽车无线充电。

在展示过程中,该公司将电能接收垫安装于雪铁龙电动汽车车身下侧,这样电池就可以通过无线充电系统进行无线充电。

电动牙刷无线充电示意图

一种无线充电器发送和接收原理图

2. 磁共振方式

磁共振方式的原理与声音的共振原理相同。

排列好振动频率相同的音叉,一个发声的话,其他的也会共振发声。

同样,排列在磁场中的相同振动频率的线圈,也可从一个向另一个供电。

相比电磁感应方式,利用共振可延长传输距离。

磁共振方式不同于电磁感应方式,无需使线圈间的位置完全吻合。

应用:

三菱汽车展示供电距离为20cm,供电效率达90%以上。

线圈之间最大允许错位为20cm。

如果后轮靠在车挡上停车,基本能停在容许范围内。

索尼公司发布的一款样机:无电源线的电视机利用磁场共振实现无线供电的电视机。

还有将供电线圈埋入道路中,在红灯停车时和行驶中为电动汽车充电的构想,以及利用植入轨道中的线圈为行驶中的磁悬浮列车供电的设想。

磁共振方式由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量。

电磁感应方式和磁共振方式原理比较

韩国首尔一座游乐园内试运行一种新型电车。

这种电车在铺有电感应条的路面上行驶时可“无线”充电,不像传统电车需通过路轨或头顶电线获得电力。

3. 电场耦合方式

电场耦合方式的无线供电技术与“电磁感应方式”及“磁场共振方式”不同,电场耦合方式利用通过沿垂直方向耦合两组非对称偶极子而产生的感应电场来传输电力,具有抗水平错位能力较强的特点。

村田制作所的电场耦合方式利用通过沿垂直方向耦合两组非对称偶极子而产生的感应电场来传输电力。

其基本原理为:下图中以淡蓝色标示的部分产生强感应电场,通过电场将电力从送电侧转移到受电侧。

村田制作所的方法的特点在于非对称偶极子,需要两组电极。

村田制作所将其称为active electrode和passive electrode。

passive electrode主要起着接地作用。

系统通过组合这些电极来传输电力。

首先由放大器略微提高电压,然后通过升压电路一举提高至1.5kV左右。

以这一电压传输电力后,再利用降压电路及整流电路转换成实际使用的直流电压。

电源电路的开关频率为200k~400kHz,由此构成系统。

电场耦合方式的特点大致有三:①充电时可实现位置自由,②电极薄,③电极部的温度不会上升。

因此不仅能够提供便利性,而且还可降低系统成本。

村田制作所将面向平板终端使用的充电座,量产输出功率为10W的送电模块及受电模块。

模块中最厚的部分是变压器。

如下图所示:

供平板终端使用的产品,最厚的部分为变压器。

4. 无线电波方式Array基本原理——类似于早期使用的矿石收音机,

主要有微波发射装置和微波接收装置组成,如

图,接收电路,可以捕捉到从墙壁弹回的无线

电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定

的直流电压。

研制出可以将无线电波转化成

直流电的接收装置,可在约1米范围内为不同

电子装置的电池充电。

小结:

一般来说,利用电磁感应原理的无线供电技术最具现实性,并且现在在电动汽车上有实际应用;

电磁感应式非接触充电系统存在以下三方面的问题: (1)送电距离比较短,如果两个线圈的横向偏差较大传输效率就会明显下降。

目前来看只能实现传输距离为10cm 左右,需要考虑很多的散热问题,比如线圈之间的发热。

(2)耦合的辐射问题,电磁波的耦合会不会存在大的磁场泄漏。

电磁感应在线圈之间传输电力,如同我们的磁铁一样,在外圈有一定的泄漏,人如何避免受影响是个很大问题。

(3)线圈之间也是有可能有杂物进入的,还有某些动物(猫狗)进入里面,一旦产生电涡流,就如同电磁炉一样,安全性问题非常明显。

磁场共振方式,则是现在最被看好、被认为是将来最有希望广泛应用于电动汽车的一种方式;磁

场共振式供电,目前技术上的难点是,小型、高效率化比较难。

现在的技术能力大约是直径半米的线圈,能在1m 左右的距离提供60w 的电力。

电磁波送电方式,现在则提出了利用这种技术的“太空太阳能发电技术”,可以从根本上解决电力

问题。

设计最难的部分在于安全。

因为无线充电系统与电磁炉一样会发射电磁波能量,有两大问题,一

是长期发射,长时间下会造成能源浪费。

二是当充电系统上放的金属异物,电磁波对其加热,轻则烧毁装置,重则发生火灾。

所以需要有“受电端目标物辨识”,当正确的目标放置时才送电。

侦测装置的方法比如:(1)磁力激活:受电端装磁铁,发射端感受到磁力才发送能量。

这种方法简单有效。

(2)感应线圈上的资料传送,也是认为最安全的方法,与RFID 原理一样,电力传送中识别码一起传送和验证。

但解决系统噪声和负载电流变化的干扰是难题。

展望:

电磁波送电方式的“太空太阳能发电技术”应用,可以从根本上解决电力问题。

利用铺设在巨大

平板上的亿万片太阳电池,在太阳光照射下产生电流,将电流集中起来,转换成无线电微波,发送给地面接收站。

地面接收后,将微波恢复为直流电或交流电,送给用户使用。

无线供电,使得电动汽车可以提供这么一种可能:一辆电动汽车从出厂到它报废为止,终生不用

你去理会电力补充问题

电动汽车,在太阳能电池技术、无线供电技术、以及自动驾驶技术的支持下,完全可以颠覆现在

的交通概念

N 年以后,在高速公路上,车在自动行驶,而汽车、电脑、手机需要的所有电力都来自从路面下

铺装的供电系统、或者来自汽车上的接收装置接收的电磁波。

随着电动汽车的发展无线充电技术必定有着广阔的利用空间。

日本的龙谷大学发布了一项技术成果:移动式无线充电系统,当时就是使用的频率2.45GHz 的微波。

但是实验并不是用实车进行的,而是用的一个警车模型,通过微波送电,点亮了行驶中的模型警车的警灯。

11

无线充电站

无线充电式停车厂

没有任何事情因为太奇妙而不能成真,只要它遵守了自然的法则! 声明:资料来源于网络,供大家学习参考之用。

2012-8-10。