碳酸盐岩层序地层学

- 格式:ppt

- 大小:2.19 MB

- 文档页数:65

碳酸盐岩层序地层模式一、碳酸盐岩层序地层学概述Vail 等于1987 年提出层序地层学( sequence stratigraphy ) 的概念,在1988 年, Van Wagoner 又提出了新的定义: 研究以侵蚀面或无沉积作用面或可相互对比整合面为界的年代地层学格架中有成因相关意义的岩相的科学。

层序是最基本的单元,一个层序又可分为若干个体系域,体系域内部是个或多个准层序或准层序组。

准层序即是在成因上具有联系的、相对整一的一套岩层或岩层组。

确定层序所必需的许多信息来源于地震资料(当然也可以从露头和井孔中获得)。

除了对早期的硅质碎屑岩讨论以外,对碳酸盐岩层序地层学的讨论也是有用的,因为这样可以唤起对沉积倾向性的理解。

所有的沉积体系都记录了相同的基本过程的影响,但它们的记录又各有所侧重,地质学家应该了解沉积体系在记录海平面变化、气候或其它环境因素中的倾向性,这样便能更加全面地对层序地层学进行学习和研究。

碳酸盐体系不同于硅质碎屑体系. 碳酸盐沉积物是在盆内形成的,因此除了区域构造沉降和海平面变化外,海洋气候和水文条件也控制着碳酸盐的沉积过程。

J. S. Sang在对世界不同碳酸盐台地研究后认为:短期的全球海平面变化( 相对海平面变化)是控制碳酸盐生产率、碳酸盐台地或碳酸盐滩发育及其相分布的主要因素。

1、海相碳酸盐岩——生物礁层序地层学研究目前,涉及我国新生代、中生代和古生代海相碳酸盐岩—生物礁油气层序地层学最为突出的几个成功研究实例是四川普光、新疆塔里木和南中国海油气区,获得了油气突破性发现。

首先研究涉及层序单元划分与基本特征、主要层序界面识别、层序单元划分等内容, 完成了上第三系生物礁——碳酸盐岩层序地层格架、典型生物礁储层层序格架、层序界面或单元划分、层序地层格架下的沉积体系域特征与沉积体系控制因素等研究。

2、碳酸盐岩沉积及层序发育的主要控制因素大地构造作用决定碳酸盐沉积作用背景, 大地构造背景下的盆地结构是影响碳酸盐岩层序几何形态的一个关键因素。

86 地质学09 粱潋对海相层序地层学的认识—以海相碳酸盐岩层序地层为例层序地层学是根据露头、钻井、测井和地震资料,结合有关沉积环境和岩相古地理,对地层层序格架进行地质综合解释的地层学分支学科。

对油气勘探来说,层序地层学具有良好的理论和实际预测作用。

从理论上讲通过对海(湖)平面相对变化的研究可以预测尚未钻探地层的年代,预测某些体系域的地层叠置样式和分布范围,科学的推测盆地的充填历史和地质发展史。

从实际情况来看,通过体系域和沉积岩相分布规律以及高分辨率地震勘探研究,可以预测形成油气藏及其他矿产的的有利地区,预测钻前油藏类型和油层产量及已开发油田的扩边和开发效率。

现以碳酸盐岩层序地层为例,谈谈我对海相层序地层学的认识。

一、碳酸盐岩沉积控制因素碳酸盐岩沉积作用机理明显不同于硅质碎屑岩,但起源于被动大路边缘的硅质碎屑岩沉积的层序地层学原理仍适用与碳酸盐岩的层序地层分析,即碳酸盐岩层序地层样式和岩相分布受构造沉降、全球海平面升降变化、沉积物的供给和气候等4个主要变量控制。

构造沉降产生了沉积物的沉降控件,全球海平面升降变化控制了地层分布控制了地层分布模式,沉积物供给的多少控制了古水深,气候控制了沉积物类型。

气候中的降雨量和温度对碳酸岩、蒸发岩的分布,以及硅质碎屑岩沉积类型和数量都产生了重要影响。

1、相对海平面变化的控制作用。

对于碳酸盐产率、台地或摊的发育及其相应的岩相分布来说,相对海平面的变化是控制碳酸盐岩沉积的首要因素。

相对海平面的变化控制了可容空间的变化,从而控制了碳酸盐岩沉积潜力。

碳酸盐岩沉积物多是在沉积环境中原地生长的。

大部分碳酸盐岩沉积物是由生物产生的,其中不少是光合作用的副产物。

因此,这种生产过程取决于光照程度。

随着水深增加光照程度迅速降低。

高碳酸盐产率主要分布在海水50—100m的水体中,因为该深度内悬浮着大量能进行光合作用的生物。

这种碳酸盐产率的狭窄深度受限制,是碳酸盐产率能否与海平面变化保持同步的重要因素,显然,碳酸盐产率的狭窄受控于水体深度或可容空间的变化,也影响了水体盐度、营养成分、温度、含氧量及水深等因素的变化,从而最终控制力沉积层序的构型。

碳酸盐岩层序地层学—近期进展及应用前言 (1)第一章碳酸盐岩沉积层序和体系域—碳酸盐台地对相对海平面变化的响应 (2)第二章生产性碳酸盐岩隆的地层格架 (23)第三章意大利威尼特阿尔卑斯侏罗纪碳酸盐岩海侵系列:超大陆解体、渐进全球性海平面上升和浅水环境养分富集的记录 (33)第四章巴哈马海湾碳酸盐岩陡坡失稳及其沉积、成岩作用时间对海平面高幅/高频波动的响应 (54)第五章美国得克萨斯州McKittrick峡谷二叠纪盆地边缘拉马(Lamar)灰岩中沉积类型和沉积过程对地层格架的影响 (70)第六章西澳大利亚坎宁盆地地下泥盆纪礁组合以及低位碎屑岩及高位碳酸盐岩的交互沉积作用 (88)第七章碳酸盐-硅质碎屑混合体系沉积旋回的成因:以西澳大利亚坎宁盆地为例 (101)第八章西德克萨斯麦德兰盆地马蹄环礁东部和南部上宾夕法尼亚统的地震层序和地震相 (115)第九章碳酸盐台地边缘对淹没事件的响应:环境突变证据 (128)第十章加积和退积碳酸盐陆棚的层序地层学,印度尼西亚加里曼丹中部渐新统 (137)第十一章爪哇海中新世碳酸盐岩隆的层序地层学 (151)第十二章南Great盆地Bonanza King组中、上寒武统台地碳酸盐的层序地层、三级沉积物可容空间事件及准层序叠加样式 (158)第十三章爱达荷州及蒙达拿州下密西西比统Mission Canyon组及相同层位的层序地质学和进积型前陆碳酸盐缓坡演化 (169)第十四章Latemar台地中三叠统白云岩的层序地层学和体系域发育(意大利北部):根据旋回叠置样式进行露头标定 (186)第十五章进积中新世碳酸盐岩的高分辨率层序地层学:在地震解释中的应用 (201)第十六章西班牙东南部Las Negras地区中新世碳酸盐岩组合的层序地层学:相对海平面变化定量分析 (210)第十七章新墨西哥州瓜达卢普山脉Last Chance峡谷二叠纪上圣安德列斯组内的体积分配和相分异 (227)第十八章台地碳酸盐旋回的古代露头和现代实例及其在地下对比及储层非均质性研究方面的意义 (250)第十九章控制渗透率演化的准层序几何形态:以新墨西哥州瓜达卢普山圣安德列斯组和Grayburg组为例 (259)本专辑主要选自1991年举行的美国石油地质学家协会年会的碳酸盐岩层序地层学研讨会论文。

碳酸盐岩地质碳酸盐岩地质是地球地壳中重要的地质类型之一,它由碳酸盐矿物构成,包括方解石、白云石、菱苦土石等。

碳酸盐岩地质具有广泛的分布和重要的地球科学意义,不仅是制约石油、天然气等资源的重要载体,还是重要的工程材料和旅游资源。

在本文中,我们将详细介绍碳酸盐岩地质的形成过程、特征、分类以及相关的地质现象。

碳酸盐岩地质的形成过程主要有两种:沉积和变质。

沉积是指碳酸盐岩在地壳表面或地下盆地中通过生物和物理化学作用在长时间内沉积积聚形成的过程。

变质是指碳酸盐岩在地壳深部因高温、高压等条件发生变质作用,形成大理岩、大理岩麋状岩等。

碳酸盐岩地质一般形成在大洋盆、古海湖盆以及海洋沉积物沉积区等地,这些地区通常富含钙离子和碳酸盐离子,有利于碳酸盐岩的形成。

碳酸盐岩地质具有独特的特征,其最显著的特点是岩石中含有大量的碳酸盐矿物,具有相对较高的硬度和密度,并且容易溶解。

由于碳酸盐矿物的溶解性质,碳酸盐岩地质在地下水和包括酸雨在内的大气降水的作用下,容易发生溶蚀作用,形成各种地下溶洞、地下溶蚀河道和喀斯特地貌等。

此外,碳酸盐岩地质还具有脆性强、可塑性差等特点,容易发生断裂和折叠等构造变形。

根据碳酸盐岩的物质组成和形成过程,可以将其细分为多种类型,常见的有石灰岩、白垩纪石灰岩、多石级石灰岩和大理岩等。

石灰岩是由方解石或白云石主要组成的碳酸盐岩地质,广泛分布在地球各个地区。

白垩纪石灰岩是白垩纪时期沉积的石灰岩,常见于地球上许多地区的山脉和高原上。

多石级石灰岩是由多种碳酸盐矿物和其他沉淀物组成的碳酸盐岩地质,广泛分布在包括中国在内的许多国家和地区。

大理岩是由大理石经过变质作用形成的碳酸盐岩地质,常见于地壳深部,是中高温和高压下的产物。

与碳酸盐岩地质相关的地质现象有很多,其中最重要的是喀斯特地貌。

喀斯特地貌是碳酸盐岩地区地表和地下发育的特殊地形,包括天坑、溶洞、地下河等。

喀斯特地貌的形成与碳酸盐岩的溶蚀作用密切相关,地表水和地下水对碳酸盐岩的溶蚀作用形成了独特的地下溶蚀通道。

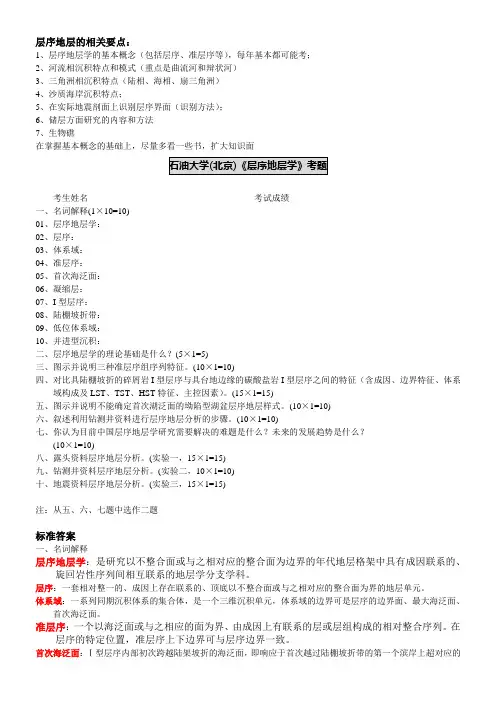

层序地层的相关要点:1、层序地层学的基本概念(包括层序、准层序等),每年基本都可能考;2、河流相沉积特点和模式(重点是曲流河和辩状河)3、三角洲相沉积特点(陆相、海相、扇三角洲)4、沙质海岸沉积特点;5、在实际地震剖面上识别层序界面(识别方法);6、储层方面研究的内容和方法7、生物礁在掌握基本概念的基础上,尽量多看一些书,扩大知识面考生姓名________________ 考试成绩________________一、名词解释(1×10=10)01、层序地层学:02、层序:03、体系域:04、准层序:05、首次海泛面:06、凝缩层:07、I型层序:08、陆棚坡折带:09、低位体系域:10、并进型沉积:二、层序地层学的理论基础是什么?(5×1=5)三、图示并说明三种准层序组序列特征。

(10×1=10)四、对比具陆棚坡折的碎屑岩I型层序与具台地边缘的碳酸盐岩I型层序之间的特征(含成因、边界特征、体系域构成及LST、TST、HST特征、主控因素)。

(15×1=15)五、图示并说明不能确定首次湖泛面的坳陷型湖盆层序地层样式。

(10×1=10)六、叙述利用钻测井资料进行层序地层分析的步骤。

(10×1=10)七、你认为目前中国层序地层学研究需要解决的难题是什么?未来的发展趋势是什么?(10×1=10)八、露头资料层序地层分析。

(实验一,15×1=15)九、钻测井资料层序地层分析。

(实验二,10×1=10)十、地震资料层序地层分析。

(实验三,15×1=15)注:从五、六、七题中选作二题标准答案一、名词解释层序地层学:是研究以不整合面或与之相对应的整合面为边界的年代地层格架中具有成因联系的、旋回岩性序列间相互联系的地层学分支学科。

层序:一套相对整一的、成因上存在联系的、顶底以不整合面或与之相对应的整合面为界的地层单元。

第四章碳酸盐岩层序地层学浅海碳酸盐岩沉积以相对厚的加积和前积沉积形式出现在温暖的热带区,它可以环绕在盆地周缘或成为盆内的孤立台地 (Wilson,1975)。

盆地边缘沉积可以以宽阔的区域性台地或缓坡样式出现,或者以相对高角度(5º)的前积滩沉积样式出现。

这些特征,通常在地震剖面上能够识别出来,在碳酸盐岩台地沉积厚度用地震方法可以分辨的地方,利用地震剖面就可预测沉积相。

在台地沉积较薄和接近于地震分辨的地方,测井、岩心解释结合地震解释和地震相,也可以进行沉积相预测。

碳酸盐岩相和层序解释的步骤包括:①弄清碳酸盐岩沉积的区域盆地背景与时代关系;②划分层序和通过编制沉积体外部几何形态图(运用地震测线网进行地震层序分析),圈定相的分布范围;③圈定层序内的岩相,根据反射结构、振幅和连续性(地震相),结合测井资料和岩心描述,预测岩相分布。

一、层序地层学基本理论在碳酸盐岩中,4个主要变量控制着地层分布模式的变化和岩相分布,它们是:①构造沉降,它产生了沉积物的沉积空间;②全球海平面升降变化,它是控制地层分布模式和岩相分布的主要控制因素(Vail and Todd,1981);③沉积物的多少,它控制古水深;④气候,它是控制沉积物类型的主要因素,其中降雨量和温度对碳酸盐岩、蒸发岩的分布、对于硅质碎屑沉积的类型和数量是相当重要的。

全球海平面升降变化与构造沉降的结合产生了海平面的相对变化(图4-1)。

在图4-1中,由于构造沉降相对于海平面的变化要缓慢得多,因而用线性关系曲线表示。

海平面的相对变化形成沉积物的可容纳空间。

沉积的厚度主要受构造沉降作用控制,沉积地层的分布模式和岩相分布则受控于海平面相对变化速率,这一点表现为相对海平面曲线斜率的变化,它主要受全球海平面升降控制(图4-1)。

层序由三部分或三个体系域组成。

这里的体系域是根据界面类型、地层的几何形态和在层序内的位置定义的。

正如图4-1所示,体系域被解释为海平面相对变化曲线中某一特定时间段内沉积的。

碳酸盐层序地层学基本原理及找油意义00612082 陈文琪●摘要本文简要介绍了碳酸盐层序地层学原理,并简单探讨了它在找油中的意义。

●前言层序地层学的研究是对传统地震底层学的完善,碳酸盐层序地层学利用层序地层学概念解释碳酸盐岩沉积作用和早期成岩作用的预测性模式(图1),以及应用岩石、地震和测井资料识别和描绘浅海相碳酸盐岩沉积相的层序标志(据J.F Sarg, 1988),同时碳酸盐层序地层学的研究也对海相沉积中原油的探寻有重要意义,J.Ferguson(1988)认为,在碳酸盐生油岩中:1)油气完全是在原地形成并储集起来的;2)油气形成后经过运移并在碳酸盐杂岩体中储集起来。

本文将简要介绍碳酸盐层序地层学方法的基本原理,以及它在油气勘探中的意义。

●碳酸盐层序地层学方法⏹层序地层学层序地层学是Vail(1977)提出的一种新概念,它“是以地震地层学为基础,综合利用地震、钻井及露头资料,结合沉积环境及岩相古地理解释,对地层层序格架进行综合解释的科学”(杨国臣,2009)。

层序地层学中引入了体系域概念,并且提出了控制旋回性层序的四种并列因素,这是它与地震地层学相比的两个显著特点(据张光学)。

碳酸岩层序地层学基本原理(一)浅海碳酸盐沉积背景J.F Sarg(1988)认为,被动大陆边缘浅海相碳酸盐沉积在温暖的热带地区,根据其地层剖面在盆地中的位置及坡度,可划分三种沉积背景:(1)盆地边缘的区域性台地及缓坡.坡度<5°;(2)镶在盆地边缘的区域性进积滩或台地,前缘坡度5—35°;(3)滨外台地或孤立台地(图2)。

无论在哪种沉积背景下,都可以看出其地层剖面以较大厚度的加积型和前积型沉积物形式出现。

在不同的沉积背景中所不同的是岩相的分布和体系域的划分,所以首先要通过反射地震剖面的测量来对碳酸盐沉积的沉积背景做出解释。

(二)层序的划分层序是指在成因上有联系的地层序列,其边界为不整合面,所以在划分层序的过程中,确定不整合是至关重要的。

碳酸盐岩层序地层学回顾与展望论文碳酸盐岩层序地层学回顾与展望论文摘要:阐述了碳酸盐岩层序地层学三个阶段的发展历程,即20世纪80年代,以Schager为代表的碳酸盐岩层序地层学理论建立阶段;80年代末期至90年代晚期,以Greenlee和Lehmann(1993)为代表的研究不同沉积背景下碳酸盐岩层序地层模式的碳酸盐岩层序地层学发展壮大阶段。

面向未来,碳酸盐岩层序地层学理论发展存在五个大的发展趋势已经初现雏形。

关键词:碳酸盐岩;层序地层学;体系域中图分类号:TE132文献标识码:A文章编号:1673-1980(2011)02-0069-03“层序”这一概念由Sloss在1948年北美地质学会年会的沉积相和地质历史研讨会上提出,但由于这样的层序单位时间跨度太大,实用性差,未能得到广泛认同。

20世纪70年代末到80年代中期,地震地层学得到了蓬勃的发展。

在此基础上,由美国Rice大学P R Vall教授及休斯顿Exxon公司的同行们在地震地层学理论基础上提出了层序地层学,将地层层序看成是全球海平面变化的响应。

到80年代中后期,Mitchum、VanWagoner、Vail、Sangree等人发表了一系列相关文章,并最终以由C K Wilgus等人编著的《Sea Level Changes:An hitegrated Approach》为标志,层序地层学形成为一门新学科[1-3]。

1碳酸盐岩层序地层学回顾20世纪80年代,在经历碎屑岩体系基础上改造成为碳酸盐岩沉积体系的层序地层学争议后,以Schager为代表的许多学者阐明了碎屑岩和碳酸盐岩层序模式的差别,建立了碳酸盐岩层序地层学理论;特别是J F Sarg在1987年发表的“碳酸盐岩层序地层学研究”一文,奠定了碳酸盐岩层序地层学的基本思想。

Sarg、Harford、Loucks、Greenlee和Lehmann、Fitchen等人研究了不同沉积背景下碳酸盐岩层序地层模式,提供了适用于碳酸盐岩为主盆地的一般性的预测序列(见图1)。