五年级科学上册第三单元第一课-地球表面的地形

- 格式:doc

- 大小:124.55 KB

- 文档页数:3

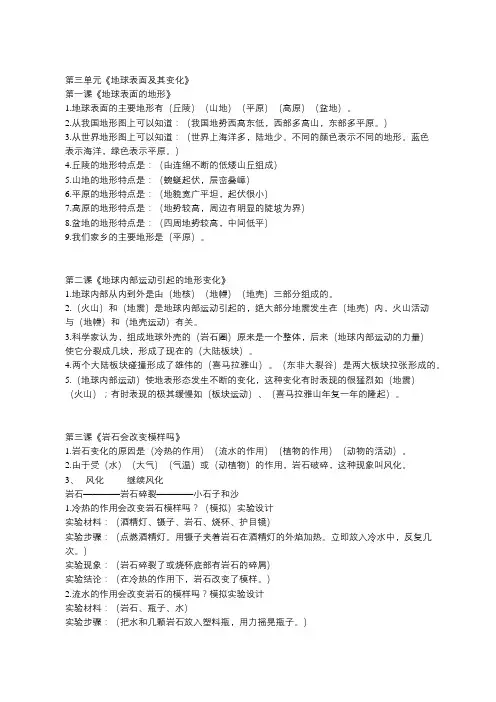

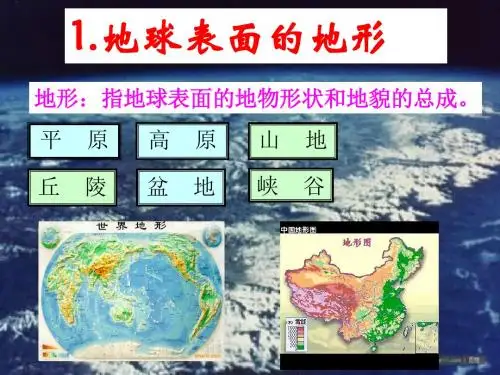

第三单元《地球表面及其变化》第一课《地球表面的地形》1.地球表面的主要地形有(丘陵)(山地)(平原)(高原)(盆地)。

2.从我国地形图上可以知道:(我国地势西高东低,西部多高山,东部多平原。

)3.从世界地形图上可以知道:(世界上海洋多,陆地少。

不同的颜色表示不同的地形。

蓝色表示海洋,绿色表示平原。

)4.丘陵的地形特点是:(由连绵不断的低矮山丘组成)5.山地的地形特点是:(蜿蜒起伏,层峦叠嶂)6.平原的地形特点是:(地貌宽广平坦,起伏很小)7.高原的地形特点是:(地势较高,周边有明显的陡坡为界)8.盆地的地形特点是:(四周地势较高,中间低平)9.我们家乡的主要地形是(平原)。

第二课《地球内部运动引起的地形变化》1.地球内部从内到外是由(地核)(地幔)(地壳)三部分组成的。

2.(火山)和(地震)是地球内部运动引起的,绝大部分地震发生在(地壳)内,火山活动与(地幔)和(地壳运动)有关。

3.科学家认为,组成地球外壳的(岩石圈)原来是一个整体,后来(地球内部运动的力量)使它分裂成几块,形成了现在的(大陆板块)。

4.两个大陆板块碰撞形成了雄伟的(喜马拉雅山)。

(东非大裂谷)是两大板块拉张形成的。

5.(地球内部运动)使地表形态发生不断的变化,这种变化有时表现的很猛烈如(地震)(火山);有时表现的极其缓慢如(板块运动)、(喜马拉雅山年复一年的隆起)。

第三课《岩石会改变模样吗》1.岩石变化的原因是(冷热的作用)(流水的作用)(植物的作用)(动物的活动)。

2.由于受(水)(大气)(气温)或(动植物)的作用,岩石破碎,这种现象叫风化。

3、风化继续风化岩石————岩石碎裂————小石子和沙1.冷热的作用会改变岩石模样吗?(模拟)实验设计实验材料:(酒精灯、镊子、岩石、烧杯、护目镜)实验步骤:(点燃酒精灯。

用镊子夹着岩石在酒精灯的外焰加热。

立即放入冷水中,反复几次。

)实验现象:(岩石碎裂了或烧杯底部有岩石的碎屑)实验结论:(在冷热的作用下,岩石改变了模样。

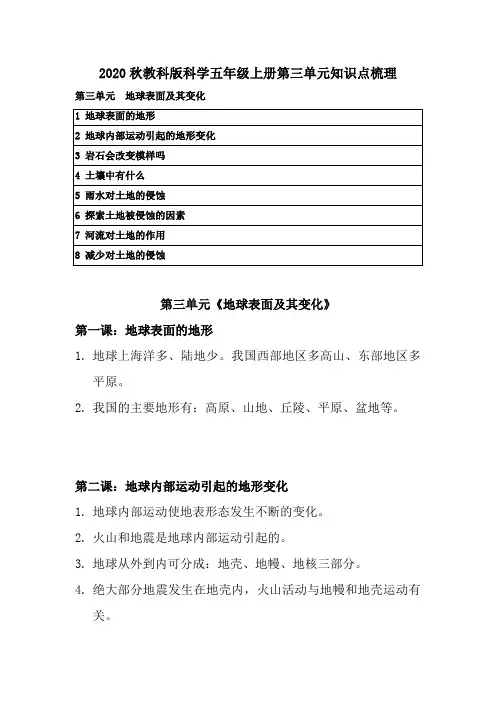

2020秋教科版科学五年级上册第三单元知识点梳理第三单元地球表面及其变化第三单元《地球表面及其变化》第一课:地球表面的地形1.地球上海洋多、陆地少。

我国西部地区多高山、东部地区多平原。

2.我国的主要地形有:高原、山地、丘陵、平原、盆地等。

第二课:地球内部运动引起的地形变化1.地球内部运动使地表形态发生不断的变化。

2.火山和地震是地球内部运动引起的。

3.地球从外到内可分成:地壳、地幔、地核三部分。

4.绝大部分地震发生在地壳内,火山活动与地幔和地壳运动有关。

5.在地球内部,越往下去,温度越高,压力越大。

第三课:岩石会改变模样吗1.岩石变化的原因:冷和热的作用、流水的作用、植物的作用、动物的作用等。

2.由于受水、大气、气温或动植物的作用,岩石破碎,这种现象叫风化。

3.岩石风化的过程图:岩石(风化)岩石碎裂(继续风化)小石子和沙(继续风化)成为土壤中的微粒第四课:土壤中有什么1.土壤是沙、小石子、黏土、腐殖质、水和空气等物质的混合物。

2.土壤的微粒的从大到小分为:沙砾、沙、粉沙、黏土。

3.土壤是地球上最有价值的资源。

4.每立方米的土壤中生活着几十亿个生物。

第五课:雨水对土地的侵蚀1.雨点降落时的力可以打散并溅起土壤的微粒,雨水在地面流动时,携走了这些微粒,一部分土壤便被带走了,这就是侵蚀。

2.雨点降落到地面,便是土壤被侵蚀的开始。

3.雨水对土地的侵蚀,使地形地貌发生了变化。

第六课:探究土地被侵蚀的因素1.土地被侵蚀的程度与坡度大小、有无植物覆盖、雨量大小有关。

2.土地坡度越大,被侵蚀的程度越大。

3.土地上覆盖的植物越少,被侵蚀的程度越大。

4.降雨量越大,被侵蚀的程度越大。

第七课:河流对土地的作用1.由于流水对土地的侵蚀作用,地表会形成许多溪流和沟壑。

溪流汇集在一起就成为了河流。

2.河流对土地不但有侵蚀作用,而且也有沉积作用。

3.河流坡度较大的地方水流速度大,容易发生侵蚀。

4.河流坡度较缓的地方流速小,容易发生沉积。

第三单元??第一课地球表面的地形【教课目的】科学看法:地形包含高原、高峰、盆地、湖泊、峡谷、平原等。

地球表面有河流、大海、山脉、高原等多种多样的地形地貌,地球表面是高低起伏、曲折不平的。

过程与方法:察看描绘常有地形的特色。

会看简单的地形图,能在地形图上指认如高原、平原、谷地、山脉、河流、大海等的地形。

感情、态度、价值观:培育对地球表面地形研究的兴趣,能自觉关注和采集有关的信息。

【教课要点】知道典型地形地貌的特色。

【教课难点】从地形图中发现整个地球地表地形地貌的散布和特色,知道并描绘各样地形地貌的特色。

【教课准备】分组器械:学生预先准备一些自己去过的地方的景色照片,有条件的学校为每组学生准备一份世界地形图、中国地形图。

教师演示:一些典型的地形地貌的图片或课件,世界地形图、中国地形图、家乡地形图的课件。

【教课过程】一、引入1、教师用课件展现自己到外处旅行的照片,问:你知道这是什么地方吗?从照片上,你能够感觉到那边的地形吗?你能谈谈它的地形特色吗?学生回答,教师适合纠正并增补介绍地形特色。

2、你去过什么地方呢?能不可以取出照片来介绍一下呢?你能够谈谈那边的地名,有什么特色,地形是如何的。

二、我们看到过的地形1、学生初步沟通展现。

要求:出示照片,向大家介绍该地方,注意求情楚地形地貌的种类,能简单描述其特色。

2、教师增补介绍。

在学生沟通的基础上增补介绍,联合学生照片上的地形,出示有关图片和课件,介绍各样地形地貌的特色。

平原:宽广平展,起伏很小;丘陵:高低起伏,坡度较缓,由绵延不停的低矮山丘构成;高原:面积很大,地形宽阔,四周以显然的斜坡为界;山地:地势较高,曲折起伏,崇山峻岭;盆地:四周地势较高,中间低平;3、认识家乡的地形。

我们的家乡是什么地形呢?它有什么特色呢?教师出示家乡地形的照片或课件,学生回答后增补介绍,并填表板书。

地名 ?地形特色4、小组沟通,统计地形。

学生自己带来的照片在组内沟通,说出地形地貌的种类,简单描绘其特色,整理并做好地形统计记录,达成上边表格。

教科版五年级上册第三单元第一课《地球表面的地形》教学设计一、设计思路本着参与式教学理念充分利用交互式电子白板这一教学资源,展示的方式为主,教师点拨为辅,在生生互动、师生互动,人机互动中完成学习。

采用“任务驱动”、“合作探究”“拓展延伸’等教学方法,让学生人人都能参与到课堂探究活动中主动愉快的学习;教师需注重从启发、诱导、评价、激励等方面,创设良好的课堂教学环境,调控课堂教学进程,调动学生学习积极性,高效的达成教学目标。

二、教学分析1.教材分析本课是教科版小学科学五年级上册第三单元第一课内容,主要是让学生初步认识常见的地形及特点,能初步观察地形图,学习观察的方法。

教材中安排了两个活动:一、我们看到过的地形,让学生通过回忆曾去过的地方的地形,试着能说出该地形的特点,从实到形;二、观察地形图,让学生通过观察地形图来了解我国地形结构和地球表面地貌特征。

本课还是单元学习的基础,教学中还应打下伏笔,激发起学生后续学习的兴趣。

2.学情分析五年级学生对地形方面的知识有一定的积累,也去过一些有特色的景点,如何利用学生的这一有利条件,充分发挥学生的主体作用在教学中尽可能地让学生多看、多想、多说,多动,从而更好的鼓励学生,激发他们的学习热情。

3.教学条件分析利用交互式白板和视频展台,师生在教学中充分利用了以上媒体资源和教具的结合,将这些辅助工具都交给学生,让学生在课堂中充分的利用,为课堂中学生的生成创造条件,使学生乐于积极主动的投入到学习中去。

三、教学目标科学概念:知道地形包括高原、山脉、盆地、平原、丘陵等。

过和与方法:1、借助工具、查找资料、利用感官等方法感知地形。

2、能用简单语言描述常见地形的特点。

3、通地模拟实验,加深对地形的认识。

4、掌握基本的科学探究方法,为后续深入探究地球表面及其变化打好基础。

情感态度与价值观:让学生意识到地球表面的地形在不断的改变,从而培养学生对地球表面地形的探究兴趣。

四、教学重、难点教学重点:学习掌握几个典型地形的特点。