大气受热过程(一轮复习)整理1教学内容

- 格式:ppt

- 大小:280.00 KB

- 文档页数:12

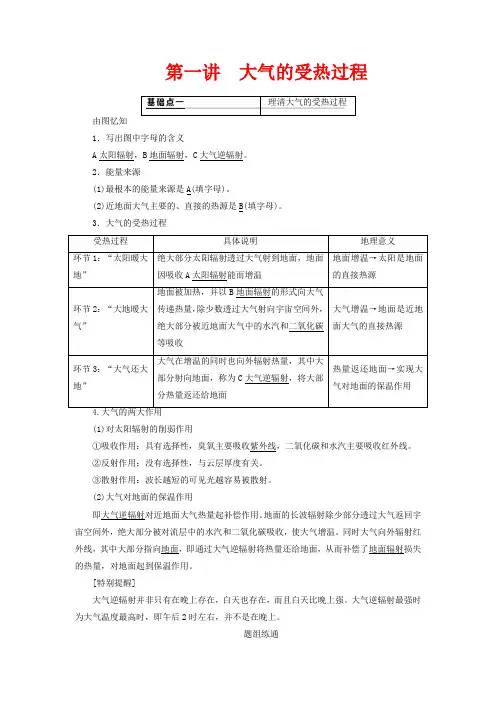

第一讲大气的受热过程理清大气的受热过程由图忆知1.写出图中字母的含义A太阳辐射,B地面辐射,C大气逆辐射。

2.能量来源(1)最根本的能量来源是A(填字母)。

(2)近地面大气主要的、直接的热源是B(填字母)。

3.大气的受热过程受热过程具体说明地理意义环节1:“太阳暖大地”绝大部分太阳辐射透过大气射到地面,地面因吸收A太阳辐射能而增温地面增温→太阳是地面的直接热源环节2:“大地暖大气”地面被加热,并以B地面辐射的形式向大气传递热量,除少数透过大气射向宇宙空间外,绝大部分被近地面大气中的水汽和二氧化碳等吸收大气增温→地面是近地面大气的直接热源环节3:“大气还大地”大气在增温的同时也向外辐射热量,其中大部分射向地面,称为C大气逆辐射,将大部分热量返还给地面热量返还地面→实现大气对地面的保温作用4.大气的两大作用(1)对太阳辐射的削弱作用①吸收作用:具有选择性,臭氧主要吸收紫外线,二氧化碳和水汽主要吸收红外线。

②反射作用:没有选择性,与云层厚度有关。

③散射作用:波长越短的可见光越容易被散射。

(2)大气对地面的保温作用即大气逆辐射对近地面大气热量起补偿作用。

地面的长波辐射除少部分透过大气返回宇宙空间外,绝大部分被对流层中的水汽和二氧化碳吸收,使大气增温。

同时大气向外辐射红外线,其中大部分指向地面,即通过大气逆辐射将热量还给地面,从而补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到保温作用。

[特别提醒]大气逆辐射并非只有在晚上存在,白天也存在,而且白天比晚上强。

大气逆辐射最强时为大气温度最高时,即午后2时左右,并不是在晚上。

题组练通读图,回答下题。

1.图中( )A.晴朗天气,a大部分被大气吸收B.湖泊湿地,b能缓慢加热大气C.CO2增多,c较少补偿地面失热D.冰雪地面,a→b的转化率增加解析:选B 读图可知,a为太阳辐射,b为地面辐射,c为大气逆辐射。

晴朗天气,云量少,大气吸收a很少,A错;湖泊湿地比热容大,吸热和放热过程长,能缓慢加热大气,B对;CO2增多,c大量补偿地面失热,C错;冰雪地面反射率高,地面吸热少,放热也少,a→b的转化率减少,D错。

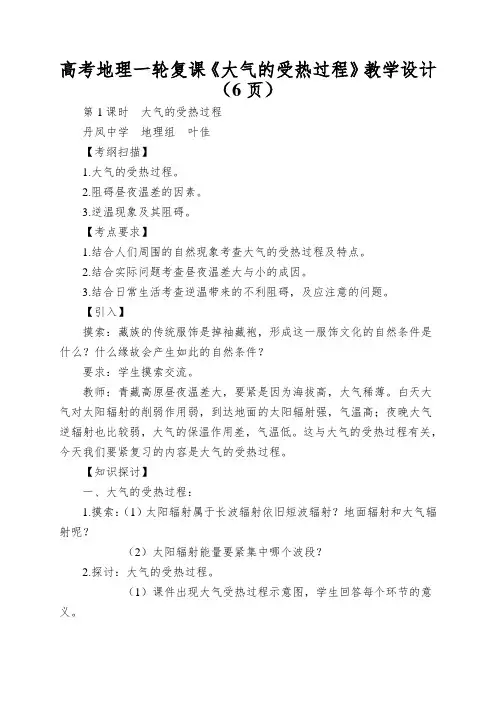

高考地理一轮复课《大气的受热过程》教学设计(6页)第1课时大气的受热过程丹凤中学地理组叶佳【考纲扫描】1.大气的受热过程。

2.阻碍昼夜温差的因素。

3.逆温现象及其阻碍。

【考点要求】1.结合人们周围的自然现象考查大气的受热过程及特点。

2.结合实际问题考查昼夜温差大与小的成因。

3.结合日常生活考查逆温带来的不利阻碍,及应注意的问题。

【引入】摸索:藏族的传统服饰是掉袖藏袍,形成这一服饰文化的自然条件是什么?什么缘故会产生如此的自然条件?要求:学生摸索交流。

教师:青藏高原昼夜温差大,要紧是因为海拔高,大气稀薄。

白天大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射强,气温高;夜晚大气逆辐射也比较弱,大气的保温作用差,气温低。

这与大气的受热过程有关,今天我们要紧复习的内容是大气的受热过程。

【知识探讨】一、大气的受热过程:1.摸索:(1)太阳辐射属于长波辐射依旧短波辐射?地面辐射和大气辐射呢?(2)太阳辐射能量要紧集中哪个波段?2.探讨:大气的受热过程。

(1)课件出现大气受热过程示意图,学生回答每个环节的意义。

(2)小结:大气的受热过程包括三个环节,Ⅰ太阳暖大地→Ⅱ大地暖大气→Ⅲ大气还大地。

3.探讨:生活中大气的保温作用。

(1)阐述“利用温室大棚生产反季节蔬菜”的原理。

(2)阐述“利用烟雾防霜”的原理。

“利用烟雾防霜”时应注意哪些问题?“注意用火安全,小心火灾。

”(3)说明温室气体大量排放对全球变暖的阻碍。

4.考场:(1)判定。

①近地面大气增温的直截了当热源是太阳辐射。

(×)②多云的白天气温较低,要紧是云层吸取了大部分的太阳辐射。

(×)③日出前的清晨、日落后的黄昏天空不是完全黑暗的,这是由于大气对太阳辐射的散射作用。

(√)④CO2能够吸取红外线,O3能够吸取紫外线,大气对太阳辐射的吸取具有选择性。

(√)⑤霜冻多显现在晴朗的夜晚,是因为晴朗的夜晚大气逆辐射弱。

(√)⑥一天中最高气温显现在正午,是因为现在太阳辐射最强。

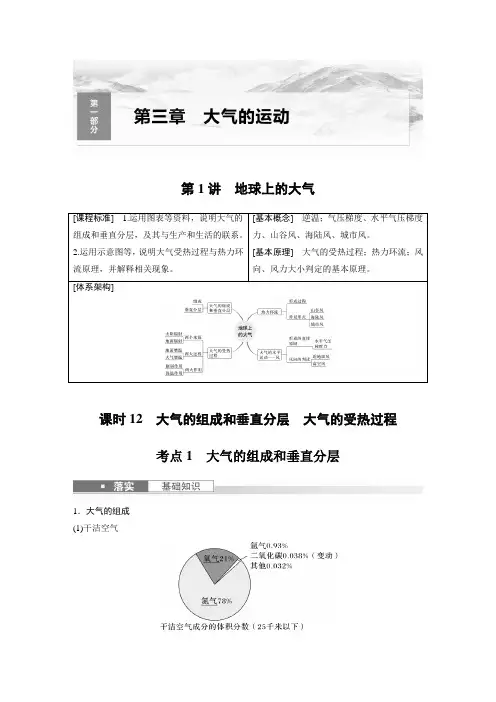

第1讲地球上的大气[课程标准] 1.运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,及其与生产和生活的联系。

2.运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象。

[基本概念]逆温;气压梯度、水平气压梯度力、山谷风、海陆风、城市风。

[基本原理]大气的受热过程;热力环流;风向、风力大小判定的基本原理。

[体系架构]课时12大气的组成和垂直分层大气的受热过程考点1大气的组成和垂直分层1.大气的组成(1)干洁空气①氧气:氧是人类和其他生物维持生命活动所必需的物质。

②氮气:氮是地球上生物体的基本元素。

③二氧化碳:绿色植物进行光合作用的基本原料;吸收地面辐射的能力强,使气温升高。

④臭氧:吸收太阳光中的紫外线,使大气增温;减少到达地面的紫外线,对生物具有保护作用。

(2)水汽和杂质①水汽:成云致雨的必要条件;直接影响地面和大气的温度。

②杂质:作为凝结核,是成云致雨的必要条件。

(3)人类活动对大气的影响人类活动排放的污染物进入大气,会影响大气的成分和含量,产生大气污染,对生态系统和人类生存造成不利影响。

思考简述人类活动对大气成分的影响。

答案人类大量排放氟氯烃使臭氧减少;城市中人类生产生活比较密集,导致大气中的杂质增多;人类燃烧化石燃料(如煤炭、石油等)、破坏森林等,使大气中的二氧化碳增多。

2.大气的垂直分层(1)依据:大气从地面向上温度、运动状况和密度的差异。

(2)在上图中填出对流层平均高度,并补绘平流层气温变化曲线。

答案(3)各层特点及与人类活动的关系分层高度范围主要特点成因与人类的关系对流层低纬:17~18 气温随高度的升高而递地面是低层大气主要人类生活在对km。

高纬:8~9 km 减(对流层的顶部气温降至-60 ℃)的直接热源流层底部,对流层与人类关系最密切空气对流运动显著该层上部冷、下部热天气现象复杂多变该层集中了大气圈质量的四分之三和几乎全部的水汽、杂质;对流运动易成云致雨平流层自对流层顶部至50~55km高空气温随高度升高而升高在22~27 km范围内,臭氧含量达到最大值,形成臭氧层,它可以吸收大量太阳紫外线平流运动有利于航空飞行;臭氧层有保护地球生命的作用气流以平流运动为主该层大气上热下冷,大气稳定无云雨现象,能见度好水汽、杂质含量很少,气流平稳高层大气自平流层顶部到2 000~3 000 km的高空气温随高度增加先下降后上升自平流层顶部开始,由于没有吸收紫外线的臭氧,气温下降;随后,由于大气吸收了更短波长的太阳紫外线,温度上升80~500 km的高空有若干电离层,能反射无线电波,对无线电通信有重要作用逆温(1)概念:气温随高度增加而上升的现象,或者随高度的增加气温的垂直递减率小于6 ℃/km。

大气的受热过程一、课程标准:运用图表说明大气的受热过程。

二、教学目标:(一)知识与技能:1.理解大气对太阳辐射的削弱作用及在生活中的应用。

2.理解大气对地面的保温作用及在生活中的应用。

3.掌握太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射四种辐射之间的关系。

(二)过程与方法:1.读大气的受热过程图,分析说明大气的受热过程。

2.运用大气受热过程原理解释一些地理现象。

(三)情感、态度与价值观:1.通过对大气受热过程理解,能正确认识常见的自然现象,从而建立科学的世界观。

2.通过对大气受热过程的学习,树立起节约能源、低碳环保的意识。

三、教学重点:运用图表说明大气的受热过程。

四、教学难点:大气对太阳辐射的削弱作用、大气对地面的保温作用,过多的名词、过多的环节及环节前后顺序是学习的难点。

五、教学方法:归纳法、读图分析法、理解记忆法、合作探究法。

六、教具准备:多媒体课件、学案七、教学过程:/新课导入/同学们都知道离太阳越近温度会越高。

但是自然界里有一个奇怪的现象。

高山的山顶比地面离太阳近,貌似气温会升高,但是却会出现终年不化的积雪。

这是为什么呢?这和大气的受热过程有关。

现在就让我们来一探究竟。

首先让我们来做一下热身运动。

了解几个名词。

/新课教学/[学生阅读]学生阅读课文第28~29页内容,回答学案“高效预习”中的第1~3题。

[生答]1.太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量,这种现象被称为太阳辐射。

2.大气辐射中向下的部分,因为与地面辐射方向相反,称为大气逆辐射。

3. 太阳辐射是短波辐射,地面、大气辐射是长波辐射。

原因:由实验可知,物体的温度越高,辐射中最强部分的波长越短,反之则越长。

由于地球表面的温度比太阳低得多,所以地面辐射的波长比太阳辐射长得多。

相对于太阳短波辐射来说,地面辐射为长波辐射。

[师问]太阳表面的温度约为5727℃,地球固体表面平均温度约为22℃,地球表面平均气温约为15℃。

按照波长由长到短将太阳辐射、地面辐射、大气辐射排序。

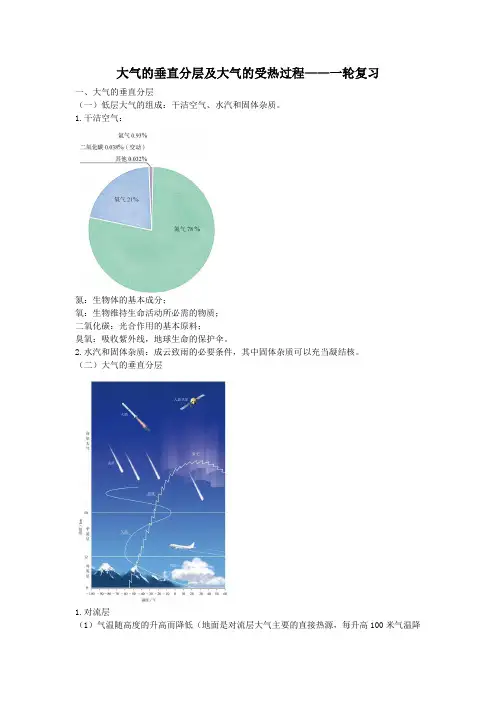

大气的垂直分层及大气的受热过程——一轮复习一、大气的垂直分层(一)低层大气的组成:干洁空气、水汽和固体杂质。

1.干洁空气:氮:生物体的基本成分;氧:生物维持生命活动所必需的物质;二氧化碳:光合作用的基本原料;臭氧:吸收紫外线,地球生命的保护伞。

2.水汽和固体杂质:成云致雨的必要条件,其中固体杂质可以充当凝结核。

(二)大气的垂直分层1.对流层(1)气温随高度的升高而降低(地面是对流层大气主要的直接热源,每升高100米气温降低0.6 ℃);(2)对流运动显著;(3)天气现象复杂多变,与人类的关系最为密切。

厚度:低纬:17-18千米;中纬:10-12千米;高纬:8-9千米。

2.平流层(1)气温随高度的升高而升高(臭氧大量吸收紫外线增温);(2)平流运动为主;(3)天气晴朗,利于飞机飞行。

3.高层大气(1)气温随高度的升高先降低后升高;(2)若干电离层,反射无线电波。

针对性练习1:读地球的大气垂直分层(部分)示意图,据此完成下面小题。

1.从大气垂直分层看,图示大气层是()A.中纬度的对流层B.中纬度的平流层C.高纬度的平流层D.低纬度的平流层2.人类生活在对流层的底部。

“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”说明()A.对流层气温分布特点是随高度上升,气温降低 B.对流层空气上热下冷,空气不稳定C.对流层大气的热量直接来自太阳辐射D.对流层大气有利于飞机飞行答案:1.B 2.A解析:第1题,读图可知,图示大气层温度随高度的升高而升高,为平流层,图中平流层底部的海拔高度大约是12千米,为中纬度的平流层,故选B。

第2题,“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”说明对流层气温分布特点是随高度上升,气温降低,A正确;对流层空气上冷下热,B错误;对流层大气热量主要直接来源来自地面,C错误;平流层利于飞机飞行,D错误。

故选A。

针对性练习2:积云为常见的一类云,其形成受下垫面影响强烈。

空气在对流过程中,气流携带来自下垫面的水汽上升,温度不断下降,至凝结温度时,水汽凝结成云。

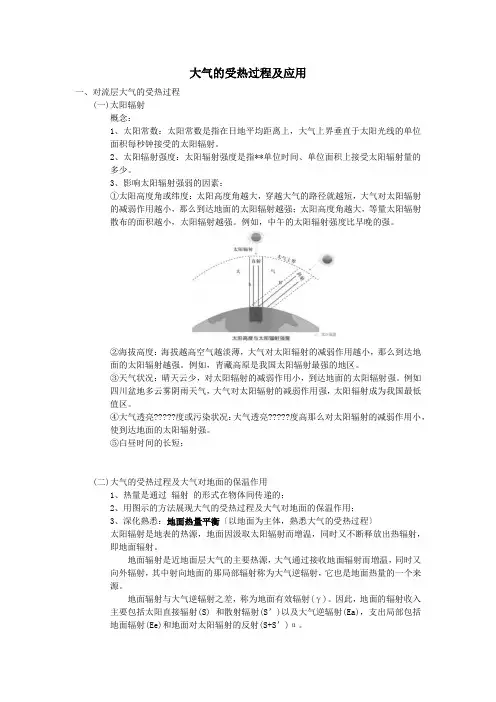

大气的受热过程及应用一、对流层大气的受热过程(一)太阳辐射概念:1、太阳常数:太阳常数是指在日地平均距离上,大气上界垂直于太阳光线的单位面积每秒钟接受的太阳辐射。

2、太阳辐射强度:太阳辐射强度是指**单位时间、单位面积上接受太阳辐射量的多少。

3、影响太阳辐射强弱的因素:①太阳高度角或纬度:太阳高度角越大,穿越大气的路径就越短,大气对太阳辐射的减弱作用越小,那么到达地面的太阳辐射越强;太阳高度角越大,等量太阳辐射散布的面积越小,太阳辐射越强。

例如,中午的太阳辐射强度比早晚的强。

②海拔高度:海拔越高空气越淡薄,大气对太阳辐射的减弱作用越小,那么到达地面的太阳辐射越强。

例如,青藏高原是我国太阳辐射最强的地区。

③天气状况:晴天云少,对太阳辐射的减弱作用小,到达地面的太阳辐射强。

例如四川盆地多云雾阴雨天气,大气对太阳辐射的减弱作用强,太阳辐射成为我国最低值区。

④大气透亮度或污染状况:大气透亮度高那么对太阳辐射的减弱作用小,使到达地面的太阳辐射强。

⑤白昼时间的长短;(二)大气的受热过程及大气对地面的保温作用1、热量是通过辐射的形式在物体间传递的;2、用图示的方法展现大气的受热过程及大气对地面的保温作用;3、深化熟悉:地面热量平衡〔以地面为主体,熟悉大气的受热过程〕太阳辐射是地表的热源,地面因汲取太阳辐射而增温,同时又不断释放出热辐射,即地面辐射。

地面辐射是近地面层大气的主要热源,大气通过接收地面辐射而増温,同时又向外辐射,其中射向地面的那局部辐射称为大气逆辐射,它也是地面热量的一个来源。

地面辐射与大气逆辐射之差,称为地面有效辐射(γ)。

因此,地面的辐射收入主要包括太阳直接辐射(S) 和散射辐射(S’)以及大气逆辐射(Ea),支出局部包括地面辐射(Ee)和地面对太阳辐射的反射(S+S’)α。

在白天晴朗天气条件下,地面热量平衡(R)公式为R=(S+S'+Ea)[(S+S')α+Ee]R=S+S'(S+S')α(EeEa)R=(S+S')(1α)γ地面热量平衡的应用:早晨,当太阳升起时,地表开头接收辐射能,当地表接收到的辐射能大于地面有效辐射时,即R为正值时,温度开头上升,直到13:00左右,温度到达最高值。

凌城中学高二地理第一轮复习教案大气的热状况【教学目标】.掌握大气的受热过程,并理解大气对太阳辐射的削弱作用及地面的保温作用。

【知识梳理】一、大气圈的组成与结构1.大气圈的组成(1)低层大气的主要成分:________________、少量的水汽和固体杂质。

(2)干洁空气主要成分的作用2.大气圈的结构——垂直分层(1)垂直分层的依据:大气在垂直方向上的________、密度及________________的差异。

(2)垂直分层(见右上图)【特别提示 】(1)对流层的平均高度为12千米。

低纬度地区气温高,对流强烈,可达17千米~18千米。

高纬度地区仅8千米~9千米。

(2)从近地面到高空,大气密度逐渐减小,气压逐渐降低,水汽、尘埃含量逐渐减少。

二、大气的受热过程:1.辐射与波长(读大气保温作用示意图)(1)A :________________;B :________________;C.________________。

(2)就波长而言:A 为________辐射,B 、C 为________辐射。

2.大气对太阳辐射的削弱作用:表现形式:选择性吸收、散射和反射①吸收作用:平流层的臭氧吸收太阳辐射里的紫外线.对流层中的水气和二氧化碳吸收太阳辐射中的红外线. ②反射作用:主要是云层.云层越厚反射越强烈.③散射作用:微小的尘埃和空气分子选择性散射可见光中的蓝色光.3.大气的受热过程及大气对地面的保温作用:大气的保温作用示意图①对流层大气受热状况主要表现在大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用上,其实质就是一个热量的连续传输过程(如下图所示)。

概括:太阳暖大地;大地暖大气;大气还大地。

②气保温作用原理大气中的水汽、二氧化碳吸收地面辐射,把地面辐射释放的热量截留在大气中,并通过大气逆辐射将热量返还给地面,这在一定程度上补偿了地面损失的热量。

③大气保温作用在生产中的应用采用塑料大棚发展农业、玻璃温室育苗等。