华中师范大学人才培养方案

- 格式:doc

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:17

华师物理学专业本科人才培养方案一、培养目标华师物理学专业的培养目标是培养具有坚实的自然科学和物理学基础知识,熟悉现代物理学发展概况和主要研究领域,掌握物理学实验技能和科学研究方法,具备独立开展科学研究和解决复杂物理问题的能力的高级科学技术人才。

二、培养方案1.课程设置(1)通识教育课程:通识教育课程是物理学专业的基础课程,包括数学、物理、化学、计算机科学等,旨在培养学生的基础知识和基本科学素养。

(2)专业课程:专业课程包括基础和专业的物理学课程,培养学生的物理学理论知识和实验技能。

其中基础课程包括理论力学、电磁学、热力学、量子力学等,专业课程包括固体物理、粒子物理、核物理、凝聚态物理等。

(3)实践教学:实践教学包括实验课程、实践教学和科研实践。

实验课程旨在培养学生的实验技能和科学研究方法,实践教学旨在培养学生的科学思维和解决问题的能力,科研实践旨在培养学生的科学研究能力和创新意识。

2.培养方案(1)基础阶段:在基础阶段,学生需要修读大量的基础课程,包括数学、物理和化学等。

通过这些课程的学习,学生将建立起物理学的基础知识和数学工具,为后续课程的学习和研究打下坚实的基础。

(2)核心阶段:在核心阶段,学生将学习更多的专业课程,包括理论力学、电磁学、热力学等。

学生将深入了解物理学的各个领域和理论,培养扎实的物理学理论知识。

(3)拓展阶段:在拓展阶段,学生将选修不同的方向课程,如固体物理、粒子物理、核物理和凝聚态物理等。

学生将通过选修这些课程,深入研究物理学的不同领域,了解其最新进展和发展趋势。

(4)实践阶段:在实践阶段,学生将实施科研实践项目,参与科学研究和解决实际问题。

通过实践项目的学习和实施,学生将培养出科学研究和解决问题的能力,为将来从事科研工作打下坚实的基础。

三、培养特色(1)理论与实践相结合:华师物理学专业的培养方案注重理论与实践相结合的培养模式,在理论课程学习的同时,注重实验技能和实践教学的培养,培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。

体育学院体育教育专业(师范)本科人才培养方案学院简介华中师范大学体育学院位于风景秀丽的南湖湖畔,始创于1950年,1979年复办成立体育系,2005年在原体育系和公共体育部的基础上组建体育学院。

六十多年来,体育学院秉承“忠诚博雅、朴实刚毅”的华师精神,通过学院数代人的艰辛奋斗和无私奉献,塑造了华师体育学院灿烂的历史丰碑,是中南地区培养体育师资和各类体育专业人才的摇篮。

体育学院现有体育系、公共体育系、国家体育总局体育文化发展研究中心3个分支机构,形成了一个学科丰富、层次完备的体育人才培养体系。

学院具有“体育学”一级学科博士点和硕士点,可招收体育教育训练学、体育人文社会学、运动人体科学、民族传统体育学四个专业的博士研究生和硕士研究生。

其中“体育教育训练学”为湖北省重点学科。

学院还开设教育硕士(学科教学—体育)、体育硕士等专业学位点,在本科层次设置“体育教育”和“运动训练”2个专业。

体育学院根据社会需要,培养学术型和专业型人才,现有博士生、硕士生、本科生共计1200余人。

学院还拥有“体育学”博士后科研流动站,为各类高水平的体育科学研究人才提供优良的平台与环境。

体育学院初步形成了一支整齐精干、年富力强、团结奋进的专业教师及学术团队。

现有教职员工111人,其中专任教师88人。

其中教授15人、副教授46人,博士生导师4人,硕士生导师30人,有各项目国际、国家级裁判5人。

教师团队成员包括世界冠军获得者、享受国务院津贴的专家。

学院教师先后承担国家社科基金重大项目、全国教育科学规划项目、国家社科基金项目以及其他省部级科研项目60余项,学术成果受到社会及学界的高度评价。

并拥有“国家特色专业(‘体育教育’专业)”、“国家级精品课程(‘学校体育学’课程)”等系列高水平的建设平台。

体育学院的科学研究以体育、教育领域的重大现实问题和基础理论问题为中心,注重实证研究及研究过程与方法的规范化;在学校体育、社会体育(农村体育与体育场馆发展两个研究方向)、运动心理、体育教师教育等研究领域形成了一定的特色;注重政策咨询和社会服务,多项研究成果对我国体育、教育改革与发展政策的制定产生了直接的影响。

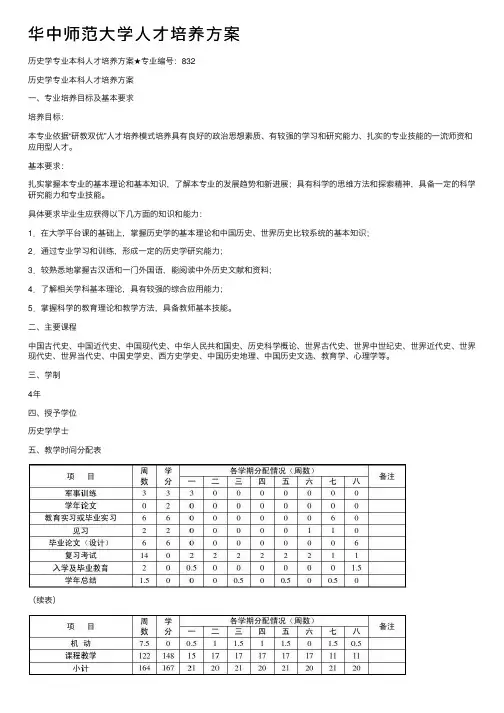

华中师范⼤学⼈才培养⽅案历史学专业本科⼈才培养⽅案★专业编号:832历史学专业本科⼈才培养⽅案⼀、专业培养⽬标及基本要求培养⽬标:本专业依据“研教双优”⼈才培养模式培养具有良好的政治思想素质、有较强的学习和研究能⼒、扎实的专业技能的⼀流师资和应⽤型⼈才。

基本要求:扎实掌握本专业的基本理论和基本知识,了解本专业的发展趋势和新进展;具有科学的思维⽅法和探索精神,具备⼀定的科学研究能⼒和专业技能。

具体要求毕业⽣应获得以下⼏⽅⾯的知识和能⼒:1.在⼤学平台课的基础上,掌握历史学的基本理论和中国历史、世界历史⽐较系统的基本知识;2.通过专业学习和训练,形成⼀定的历史学研究能⼒;3.较熟悉地掌握古汉语和⼀门外国语,能阅读中外历史⽂献和资料;4.了解相关学科基本理论,具有较强的综合应⽤能⼒;5.掌握科学的教育理论和教学⽅法,具备教师基本技能。

⼆、主要课程中国古代史、中国近代史、中国现代史、中华⼈民共和国史、历史科学概论、世界古代史、世界中世纪史、世界近代史、世界现代史、世界当代史、中国史学史、西⽅史学史、中国历史地理、中国历史⽂选、教育学、⼼理学等。

三、学制4年四、授予学位历史学学⼠五、教学时间分配表(续表)六、课程教学学时、学分分布表注:专业类必修课指学科基础必修课与专业必修课;专业类选修课指学科基础选修课与专业选修课七、课程计划表(续表)(续表)(续表)(续表)⼋、说明1.本专业必须修满教学计划规定的167学分⽅可毕业。

其中通识教育必修课35学分,通识教育选修课12学分,专业必修课67学分,专业选修课34学分,实践环节19学分,必修课学分不能以选修课学分代替;2.教师教育课程分必修、选修共20学分,必修课为教育学基础3学分、⼼理学基础3学分、教师⼝语1学分、教师书法1学分、多媒体技术与应⽤2学分、现代教育技术2学分、历史教学技能训练1学分、历史学科教学论2学分,共15学分;选修课5学分(教育、⼼理类3学分,学科教育类2学分);3.本专业学⽣必须选修12个学分的综合素质课。

专业编号: 888软件工程专业本科(2011)人才培养方案一、专业培养目标及基本要求培养目标软件工程专业旨在培养德智体全面发展,具有良好的科学素养和文化修养,系统地掌握本专业的基础理论、基本方法和基本技能,具有较强的计算机软件开发能力和一定的科学研究与创新能力,能够熟练运用相关软件技术与工具解决实际工程问题和控制软件质量的专门人才。

基本要求1.掌握现代计算机软件系统的组织及体系结构;2.系统地掌握计算机软件及软件工程的理论知识,具有从事软件设计、开发和管理的能力;3.掌握软件工程的基本知识、原理和方法,具备较强的学习和运用软件工程工具和环境的能力;4.了解本学科及相关学科的发展现状与趋势,具有较强的自主学习新理论及新技术的能力;5.具有从事软件工程及相关学科研究的基本能力;6.具有良好的心理素质与职业道德,具备较强的沟通能力和团队协同工作能力。

二、主要课程高级语言程序设计、离散数学、数据结构、算法设计与分析、计算机组成原理、计算机网络、操作系统原理、数据库原理、数字逻辑、面向对象程序设计、Java语言程序设计、软件工程导论、面向对象软件工程、软件体系结构与设计模式、应用软件架构、软件项目管理、团队激励与沟通方法、软件测试技术、软件测试实践、软件质量保障等。

三、学制4年。

四、授予学位工学学士。

五、教学时间分配表六、课程教学学时、学分分布表注:专业类必修课指学科基础必修课与专业必修课;专业类选修课指学科基础选修课与专业选修课七、课程计划表八、说明1.本培养方案适用软件工程本科专业。

2.本专业学生在第4-5学期之间的暑假进行为期两周的见习,见习占2学分。

3.本专业学生在第6-7学期期间参加实习实训,在第7-8学期进行毕业设计并撰写毕业论文。

实习实训占6学分,毕业设计与毕业论文占6学分。

有关毕业设计和毕业论文的具体要求,以学校和院系相关规定为依据。

4.本专业的所有必修课程(包括公共必修课和专业必修课)学生必须修习,其余专业选修课程由学生在导师的指导下自主选择,专业选修课程总学分不得低于30.5学分。

华中师大人才培养方案华中师范大学人才培养方案是指该大学为了培养具有高素质的人才,制定的一系列培养计划和措施。

该方案包括教育目标、培养模式、培养环节等内容,旨在培养学生的综合素质和创新能力。

下面是华中师范大学人才培养方案的具体内容。

一、教育目标华中师范大学人才培养方案的教育目标是培养具有高尚品德、广博知识、实际能力、创新精神和较强素质素养的综合高素质人才。

这些人才具有坚实的专业基础,能够在不同领域和岗位上胜任工作,并具备反应快、创新意识强和适应社会变化的能力。

二、培养模式华中师范大学人才培养方案采用全方位、个性化、创新型的培养模式。

该模式注重培养学生的实践能力和创新精神,提供丰富的实践机会和创新项目,并注重培养学生的独立思考和解决问题的能力。

三、培养环节华中师范大学人才培养方案包括以下几个重要的培养环节:1.学科基础教育:该环节注重培养学生的专业基础知识和技能,为学生提供坚实的学科基础。

2.综合素质教育:该环节注重培养学生的综合素质和文化修养,包括人文科学、社会科学、自然科学等各个领域的知识。

3.实践教育:该环节注重培养学生的实践能力和创新意识,为学生提供实践机会和实践项目。

4.创新教育:该环节注重培养学生的创新能力和创业精神,为学生提供创新项目和创业支持。

5.素质拓展教育:该环节注重培养学生的社会责任感和团队合作能力,为学生提供参与社会公益活动和团队项目的机会。

四、培养评价华中师范大学人才培养方案的培养评价采用综合评价的方式,包括学科考试、实践项目评价和综合素质评价。

通过多种评价方式,全面评价学生的学习成绩、实践能力、创新能力和综合素质水平。

五、培养支持华中师范大学为了有效实施人才培养方案,提供了多种培养支持措施。

包括培养指导、学业辅导、实践指导等方面的支持,帮助学生顺利完成各个培养环节。

六、培养效果华中师范大学人才培养方案致力于培养出具有高素质和创新能力的综合人才。

通过该方案培养出来的毕业生,能够胜任各个领域的工作,并具备创新意识和适应能力。

华中师大人才培养方案华中师范大学(以下简称华中师大)是中国一所优秀的综合性师范大学,致力于培养拥有高素质、创新能力和社会责任感的人才。

华中师大的人才培养方案主要包括以下几个方面:1.多元化的专业选择:华中师大提供了广泛的专业选择,涵盖了文、理、工、法、经济、管理、教育等多个学科领域。

学生可以根据自己的兴趣和能力选择适合自己的专业,并通过专业课程和实践活动来获得相关知识和技能。

2.实践教学的重视:华中师大注重实践教学,为学生提供了丰富的实践机会。

通过实验课程、实习实训和社会实践等活动,学生可以将所学知识应用到实际情境中,培养实际操作能力和问题解决能力。

3.国内外交流与合作:华中师大鼓励学生参加国内外的交流与合作项目。

学生可以通过交流与合作项目,了解和学习其他地区和国家的先进教育理念和技术,扩大他们的视野和交际圈,提高跨文化沟通和合作能力。

4.科研能力的培养:作为一所高水平的大学,华中师大注重培养学生的科研能力。

学生可以参与科研项目,与教师一起进行科研工作,学习科研方法和技巧,并独立完成科研任务。

这有助于培养学生的创新思维和独立思考能力。

5.素质教育的强调:华中师大非常重视学生的素质教育,注重培养学生的综合素质和社会责任感。

学生需要参加各种形式的素质教育活动,如课外讲座、实践社团、志愿者服务等,提高自身素养,发展个人兴趣爱好和特长,并关注社会问题和公益事业。

6.个性化发展的关注:华中师大注重学生的个性化发展,鼓励学生发展自己的特长和兴趣。

学校提供各种培养方案和资源,为学生提供个性化的辅导和指导,帮助他们实现自己的潜能和目标。

总之,华中师范大学以培养拥有高素质、创新能力和社会责任感的人才为目标,通过多元化的专业选择、实践教学、国内外交流与合作、科研能力培养、素质教育、个性化发展和职业生涯规划等方面的举措,全面提升学生的学术水平和综合素质,为他们的未来发展打下坚实的基础。

专业编号: 867汉语言文学专业(试验班)专业本科人才培养方案一、专业培养目标及基本要求培养目标:本专业培养具有系统而扎实的汉语言文学基础知识、基本理论和基本技能,拥有宽阔的人文视野和较强的继续学习与自主创新能力,适应社会发展需要的高素质复合型人才。

具体目标包括:为硕士研究生教育提供优质生源;能胜任各行业部门、各层次的语言文字及相关工作;能胜任基础教育的教学和研究工作。

基本要求:本专业要求学生应具备:1. 全面的专业理论知识、扎实的文字功底和一定的专业研究能力;2. 较强的继续学习能力和研究创新能力,适应研究生教育的要求;3. 良好的综合素质,能胜任现代社会与语言文字、文学相关的教学、写作和研究工作;4. 阅读与本专业相关的外语文献的能力。

二、主要课程文学欣赏、文学理论、文学批评、中国古代文学、中国现代文学、中国当代文学、外国文学、语言学概论、古代汉语、现代汉语、西方语言学史、写作、民间文学、文献学、马列文论、西方文论、古代文论、文学理论与批评专题研究、中国现代文学思潮研究、中国当代文学思潮研究、中国古代诗歌研究、中国古代小说研究、美国文学专题研究、欧洲文学专题研究、文字学、现代汉语语法研究、民俗学、中国话剧研究等。

三、学制4年四、授予学位文学学士五、教学时间分配表六、课程教学学时、学分分布表注:专业类必修课指学科基础必修课与专业必修课;专业类选修课指学科基础选修课与专业选修课七、课程计划表(续表)(续表)(续表)八、说明1.本专业1-4学期课程与汉语言文学专业、汉语言学专业相同;2.本专业分为文学和文学理论两个方向,建议学生根据自己的兴趣,侧重某一方向修读专业选修课学分;3.建议文学方向选修:中国现代文学经典研究、中国当代文学经典研究、中国古代散文研究、中国古代诗歌研究、欧洲文学专题研究、美国文学专题研究、中国话剧研究;4.建议文学理论方向选修:美学、马列文论、古代文论、西方文论、文学理论与批评专题研究、比较文学。

文学院汉语国际教育专业本科人才培养方案学院简介文学院前身可追溯到1909年创建的私立文华文理学院(由文华书院大学部改名建立)中国文学系,至今已有百年的办学历史。

经过几代人的艰苦努力,已经发展成为教学和科研实力雄厚的中文院系。

在教育部学位中心公布的2010-2012全国高校一级学科排行榜中,学院中国语言文学居全国第5名。

目前,学院下设两个系和三个研究所,共有4个本科专业,两个系即中文系(汉语言文学)和语言学系(汉语言专业和汉语国际教育专业),另办有汉语言文学基地班。

截至2013年4月,学院在职教职工近100人,其中专职教师80人,教授38人(博士生导师21人),副教授32人。

在校全日制学生2200余人,其中硕博研究生600余人,是华中师范大学学生人数最多的院系之一。

学院拥有国家人文社科重点研究基地1个(语言与语言教育研究中心)、国家级重点学科2个(汉语言文字学、文艺学〈培育〉)、博士学位授权一级学科1个(中国语言文学)和一级学科博士后流动站1个(中国语言文学)。

文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、中外语言比较、中文信息处理和中国民间文学10个专业招收博士研究生;文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、中国民间文学、影视文学、对外汉语教学10个专业招收硕士研究生;另外还招收3个专业学位硕士:教育硕士(语文)、汉语国际教育硕士、农业推广硕士。

学院拥有国家级特色专业1个(汉语言文学)、国家级优秀教学团队2支(文艺学、中国现当代文学)、国家级精品课程5门(文艺学系列课程、现代汉语、中国现当代文学、比较文学、外国文学史),国家级教学名师1名,省级教学名师2名,省级精品课程与优质课程3门(中国古代文学、语言学概论、古代汉语),办有中文教学科研人才培养基地班。

该班创办于1995年,毕业生中绝大部分都被保送或考取国内外著名高校的硕士研究生。

专业编号:817电子信息工程专业本科人才培养方案一、专业培养目标及基本要求培养目标:培养德智体全面发展,具有电子信息工程领域的基本理论和专业知识及较强的实践能力和创新能力,具有在电子信息领域及相关部门从事科学研究、工程设计、产品开发、教学和管理工作能力的高素质专门人才,并为硕士研究生教育提供优质生源。

基本要求:1.具有比较扎实的数理基础;2.系统掌握电子学、信息科学、计算机科学等的基本理论、基本方法和基本技能;3.具有从事电子信息工程领域的理论研究和解决实际问题的能力;4.了解电子信息学科的理论前沿、应用前景和发展动态,以及电子信息产业的发展状况和前景;5.掌握文献检索、资料查询以及应用现代信息技术获取相关信息的基本方法;6.具有良好的口头和书面表达能力以及较强撰写科学论文的能力,并能熟练运用一门外语进行沟通和交流;7.具有良好的人文素养和科学素养,具有较好的心理素质和较强的创新精神;8.具有初步的科学研究、科技开发及组织管理能力,具有良好的团队精神。

二、主要课程高等数学A、线性代数A、概率统计A、大学物理、计算机基础、C语言程序设计、电路理论、复变函数与数理方法、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、微机原理、通信原理、通信电子线路、数字信号处理、信息论、光纤通信技术、数据结构、数据库原理与技术、移动通信原理与应用、计算机网络。

三、学制4年四、授予学位工学学士五、教学时间分配表项目周数学分各学期分配情况(周数)备注一二三四五六七八军事训练 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 学年论文0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育实习或毕业实习 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 见习 5 6 0 2 0.5 1 0.5 1 0 0 毕业论文(设计)8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 复习考试10 0 2 0 2 1 2 1 1 1 入学及毕业教育 2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1.5 学年总结 1.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 机动7 0 0.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1 1.5 课程教学121 150 15 17 17 17 17 17 13 8 小计163.5 173 21 20 21 20 21 20 21 20 六、课程教学学时、学分分布表类别学期课类一二三四五六七八总计百分比%学时通识教育必修课187 126 153 136 0 0 0 0 602 22.4 专业类必修课205 381 236 203 292 86 0 0 1403 52.3 专业类选修课计划开设0 0 0 118 264 565 559 136 1642学生应修0 0 0 17 119 187 85 68 476 17.7 通识教育选修课0 0 34 34 34 34 68 0 204 7.6 小计392 507 423 390 445 307 153 68 2685 100学分通识教育必修课11 7 11 8 0 0 0 0 37 24.7 专业类必修课11.5 20 12 10.5 14.5 4.5 0 0 73 48.7 专业类选修课计划开设0 0 0 4 13 28 28.5 8 81.5学生应修0 0 0 1 7 11 5 4 28 18.7 通识教育选修课0 0 2 2 2 2 4 0 12 8 小计22.5 27 25 21.5 23.5 17.5 9 4 150 100注:专业类必修课指学科基础必修课与专业必修课;专业类选修课指学科基础选修课与专业选修课七、课程计划表课程类别课程号课程名称开课学期学分学时分配表周学时先行课考试方式双学位课素质课程课程课类授课实验课外通识教育课必修课31004001 高等语文 1 3 52 0 0 4 1 文33001100 大学体育1 1 1 30 0 0 2 1 体34000022 中国近现代史纲要 1 2 24 0 10 3 1 文35000011 大学英语阅读与写作1 1 2 42 0 0 3 1 文35000012 大学英语听力与口语1 1 2 15 0 15 1 1 文33002100 大学体育2 2 1 34 0 0 2 33001100 1 体34000021 思想道德修养与法律基础 2 3 48 0 0 3 1 文35000021 大学英语阅读与写作2 2 2 51 0 0 3 35000011 1 文35000022 大学英语听力与口语2 2 2 17 0 17 1 35000012 1 文33003100 大学体育3 3 1 34 0 0 2 33002100 1 体34000025毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论3 6 51 0 51 3 1 文35000031 大学英语阅读与写作3 3 2 51 0 0 3 35000021 1 文35000032 大学英语听力与口语3 3 2 17 0 17 1 35000022 1 文33004100 大学体育4 4 1 34 0 0 2 33002100 1 体34000023 马克思主义基本原理 4 3 34 0 17 2 1 文35000041 大学英语阅读与写作4 4 2 51 0 0 3 35000031 1 文35000042 大学英语听力与口语4 4 2 17 0 17 1 35000032 1 文选修课学生至少修取12个学分。

华中师范大学政治与国际关系学院本科生人才培养方案

1.2015版人才培养方案运行以来的主要成效;

2.对照新时代人才培养的要求,总结凝练2015版人才培养方案需要重点改革的方向;

3.关注并了解专业国家质量标准、认证标准等文件对培养目标、课程体系、毕业要求的新要求,新提法,并将其吸纳融入到专业人才培养之中;

4.探索五育并举、三全育人如何贯穿人才培养全过程,探讨学生第一、第二课堂的融合推进,探索通识教育体系改革思路以及生命教育、劳动教育如何在人才培养中推进;

5.思考思政课程分众化教学模式的改革,如何进一步推进思政课以及课程思政教学改革,实现协同育人;

6.进一步推进信息技术与教育教学的深度融合,积极调研人工智能+教育,大数据技术等应用于课堂教学模式改革;

7.调研国际化人才培养的新要求;

8.结合教育部卓越计划2.0新要求,探索卓越教师培养的新发展;

9.探索高校本科人才培养在新高考选拔改革制度下的新适应(含强基计划、选考科目等招生制度改革);

9.探索拔尖创新人才培养的有效途径和培养模式;

10.调研并探讨在新时代信息技术的影响下,专业、课程、教材(资源)发展的未来趋势以及学籍学业管理制度的改革;

11.调研并思考如何进行大学英语教学的深化改革;

12.结合教师教育培养的新要求,探索教育学、心理学、现代教育技术等课

程的深化改革;

13.其他与本科教学、本科人才培养中的有关问题。

华中师范大学物理科学与技术学院数学与物理交叉培养班人才培养方案一、数学与物理交叉培养班专业简介不同学科之间的交叉与融合是当代科学与技术发展的重要趋势,基于这个原因,物理学院于1993年联合数学与统计学学院设立了数学物理实验班,在实验班的基础上,1996年经教育部批准,华中师大物理学院开始建设国家理科(物理学)基础科学研究人才培养基地。

由于基地班培养出来的学生具有较好的数学物理基础,基地班学生的培养质量得到了普遍认可,每年约有50%的毕业生被北大、清华、中科大、中科院等院校免试录取,继续深造,从事基础研究。

考虑到学科交叉的重要性和我校开办数学物理实验班的经验,我校于2006年设立数学物理交叉培养班,并将该班招生计划单列,鼓励优质生源报考。

在交叉培养班学生的大学四年中,物理学院与数学与统计学学院集中两院最好的师资力量和教学资源,按照单独的人才培养方案对其进行授课、培养。

二、专业培养要求、目标本专业培养具有良好思想政治素质和理论素养、较好的数学和物理基础、较强的创新精神、研究能力和实践能力的复合型高级专门人才;为数学或物理学专业输送优质的硕士研究生生源。

本专业毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1.具有良好的思想道德素养、宽容的态度,团结与协作能力;2.具有扎实的数学和物理基础知识、了解数学与物理的理论前沿和发展动态、掌握数学和物理的分析方法和实验技能,具有较强的研究能力;3.具有创新意识和较强的终身学习能力,有基本的信息收集、分析、处理和应用能力,形成良好的责任感,有较强的动手能力和自学能力,具有科学的思维方法和习惯及求实与探索精神;4.能够运用所学的数学和物理知识使用计算机解决数学和物理上的若干实际问题,能熟练运用一门外语进行交流和沟通;5.具有健康的体魄和良好的心理素质。

三、授予学位授予学位:理学学士四、学分要求与课程设置(一)、课程学分分布表(二)、课程计划表五、交叉培养课程计划表方向一:数学专业交叉培养课程方向二:物理专业交叉培养课程六、实践实验教学环节(实践实验教学环节的学分设置:文科不低于总学分的20%;理工科不低于总学分的30%。

历史学专业本科人才培养方案★专业编号:832

历史学专业本科人才培养方案

一、专业培养目标及基本要求

培养目标:

本专业依据“研教双优”人才培养模式培养具有良好的政治思想素质、有较强的学习和研究能力、扎实的专业技能的一流师资和应用型人才。

基本要求:

扎实掌握本专业的基本理论和基本知识,了解本专业的发展趋势和新进展;具有科学的思维方法和探索精神,具备一定的科学研究能力和专业技能。

具体要求毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1.在大学平台课的基础上,掌握历史学的基本理论和中国历史、世界历史比较系统的基本知识;

2.通过专业学习和训练,形成一定的历史学研究能力;

3.较熟悉地掌握古汉语和一门外国语,能阅读中外历史文献和资料;

4.了解相关学科基本理论,具有较强的综合应用能力;

5.掌握科学的教育理论和教学方法,具备教师基本技能。

二、主要课程

中国古代史、中国近代史、中国现代史、中华人民共和国史、历史科学概论、世界古代史、世界中世纪史、世界近代史、世界现代史、世界当代史、中国史学史、西方史学史、中国历史地理、中国历史文选、教育学、心理学等。

三、学制

4年

四、授予学位

历史学学士

五、教学时间分配表

(续表)

六、课程教学学时、学分分布表

注:专业类必修课指学科基础必修课与专业必修课;专业类选修课指学科基础选修课与专业选修课

七、课程计划表

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

八、说明

1.本专业必须修满教学计划规定的167学分方可毕业。

其中通识教育必修课35学分,通识教育选修课12学分,专业必修课67学分,专业选修课34学分,实践环节19学分,必修课学分不能以选修课学分代替;

2.教师教育课程分必修、选修共20学分,必修课为教育学基础3学分、心理学基础3学分、教师口语1学分、教师书法1学分、多媒体技术与应用2学分、现代教育技术2学分、历史教学技能训练1学分、历史学科教学论2学分,共15学分;选修课5学分(教育、心理类3学分,学科教育类2学分);

3.本专业学生必须选修12个学分的综合素质课。

其中必须理科类不得少于4学分,艺体类不少于2学分,其他6学分建议从文学院、政法学院、经济学院、管理学院、美术学院、音乐学院等院选修;

4.专业实践包括第二学年暑期专业考察(2学分)和第三学年暑期专业研究实践“历史记忆中的家乡”(2学分);

5.本专业共开设双学位课程49学分。

修满双学位课程28学分,可申请本专业辅修结业证书;修满42学分并完成辅修论文及答辩,可申请本专业双学位学士证书;

6.学生需同时修满规定的专业课程学分和素质拓展学分方可毕业。

素质拓展学分要求:学生需获取20个必修学分,10个选修学分,具体修取办法见教学管理规章制度中的相关规定。

历史学专业(基地班)本科人才培养方案★专业编号:852

历史学专业(基地班)本科人才培养方案

一、专业培养目标及基本要求

培养目标:

本专业培养具有良好的政治思想素质、有较强的学习和研究能力、创新精神和实践能力的历史学研究人才,为硕士研究生教育提供优质的生源。

基本要求:

全面掌握本专业的基本理论和基本知识,了解本专业的发展趋势和新进展;具有科学的思维方法和探索精神,具备较强的科学研究能力。

本专业毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1.在大学平台课的基础上,扎实掌握历史学的基本理论和中国历史、世界历史的基本知识,适当的了解学科的前沿动态;

2.通过专业学习和训练,形成较强的科学研究能力;

3.熟练地掌握古汉语和一门外国语,能够阅读中外历史文献和资料,并能用外语进行交流和沟通;

4.了解相关学科的基本理论,具有较全面的知识结构;

基地班实施分流培养(3+3或4+3模式)。

三年级结束时选拔一部分优秀学生(学分修满、英语通过六级、有科研潜力)提前进入研究生阶段学习。

二、主要课程

中国通史(古代史)、中国通史(近代史)、中国通史(现当代史)、历史科学概论、世界通史(古代中世纪史)、世界通史(近代史)、世界通史(现当代史)、中国史学史、西方史学史、中国历史地理、中国历史文选、中国文化史、西方文化史。

三、学制

4年

四、授予学位

历史学学士

五、教学时间分配表

(续表)

六、课程教学学时、学分分布表

注:专业类必修课指学科基础必修课与专业必修课;专业类选修课指学科基础选修课与专业选修课

七、课程计划表

(续表)

(续表)

(续表)

八、说明

1.本专业必须修满教学计划规定的154学分方可毕业,其中通识教育必修课35学分,通识教育选修课12学分,专业必修课40学分,专业选修课48学分,实践环节19学分。

必修课学分不能以选修课学分代替;

2.本专业学生必须选修12个学分的综合素质课,其中理科类不得少于4学分,艺体类不少于2学分,其他6学分建议从文学院、政法学院、经济学院、管理学院、美术学院、音乐学院等院选修;

3.专业实践包括第二学年暑期专业考察(2学分)和第三学年暑期专业研究实践“历史记忆中的家乡”(2学分);

4.学生需同时修满规定的专业课程学分和素质拓展学分方可毕业。

素质拓展学分要求:学生需获取20个必修学分,10个选修学分,具体修取办法见教学管理规章制度中的相关规定。

专业编号:873

历史学专业(文化遗产与文化产业方向)本科人才培

养方案

一、专业培养目标及基本要求

培养目标:

本专业培养具有良好的政治思想素质,有较强的学习研究能力、实践能力和创新精神,在文化遗产管理与利用、文化产业开发与创新方面具有扎实的理论知识和专业技能的创新型、应用型、复合型专业人才,并为研究生教育提供优质生源。

基本要求:

扎实掌握本专业的基础理论和基本知识,具有良好的人文素质和专业素质,较强的实践能力和终身学习能力,良好的表达和协调能力,具备从事文化遗产管理和文化产业经营的能力。

毕业生应获得以下几个方面的知识和技能:

1.掌握历史学的基本理论和中国历史、世界历史的基本知识;

2.掌握文化遗产保护与利用、文化产业发展的基本知识、理论与研究方法;

3.熟悉我国文化遗产与文化产业的方针、政策和法规;

4.能够运用基础理论和职业技能在文化遗产和文化产业中从事保护、开发、策划与营销;

5.了解相关学科基本理论,具有一定的综合运用能力和科研能力;

6.较熟练运用外语和计算机的能力。

二、主要课程

中国通史(古代史)、中国通史(近现代史)、中国通史(国史)、世界通史(古代中世纪史)、世界通史(近代史)、世界通史(现当代史)、中国历史文选、中国文化史、文化遗产学概论、考古学概论、文化产业学概论、历史科学概论、文化遗产管理、博物馆学概论、文化经济学、文化策划学、文化市场概论等。

三、学制

4年

四、授予学位

历史学学士

五、教学时间分配表

(续表)

六、课程教学学时、学分分布表

注:专业类必修课指学科基础必修课与专业必修课;专业类选修课指学科基础选修课与专业选修课

七、课程计划表

育

(续表)

(续表)

(续表)

八、说明

1.本专业必须修满教学计划规定的154学分方可毕业,其中通识教育必修课35学分,通识教育选修课12学分,专业必修课52学分,专业选修课36学分,实践环节19学分。

必修课学分不能以选修课学分代替;

2.本专业与历史学基地班一、二年级打通培养;

3.本专业学生必须选修12个学分的综合素质课,其中理科类不得少于4学分,艺术类不少于2学分,其他6学分建议从文学院、政法学院、经济学院、管理学院、美术学院、音乐学院等院选修;

4.专业实践包括第二学年暑期专业考察(2学分)和第三学年暑期专业研究实践“家乡的文化遗产与文化产业”(2学分);

5.学生需同时修满规定的专业课程学分和素质拓展学分方可毕业。

素质拓展学分要求:学生需获取20个必修学分,10个选修学分,具体修取办法见教学管理规章制度中的相关规定。