王星拱校长

- 格式:doc

- 大小:2.16 MB

- 文档页数:2

中大校史建校初期-->>抗日战争胜利 (光辉历程之一)1924年-1927年(建校初期)中山大学,原名广东大学,是伟大的民主主义革命家孙中山先生于1924年创办的。

为了培养革命的军事、政治干部和科学人才,孙中山在创办黄埔军校的同时,把当时的国立广东高等师范学校、广东法科大学和广东省立农业专门学校合并,创立了广东大学,任命邹鲁为校长。

广东大学下设文、理、法、农、医5科16个学系。

校本部设在广州文明路。

1925年3月,孙中山先生逝世。

廖仲恺在国民党第一届中央执委会第七十一次会议上提议将广东大学改名为中山大学,以纪念孙中山先生。

8月,广东大学校务会议正式通过改名,得到国民政府批准。

1926年7月,国民政府正式明令将广东大学改名为中山大学。

1927年-1938年1927年至1937年,中山大学各方面都有发展。

1930年9月至12月朱家骅为校长。

1931年6月至1932年1月由著名教育家许崇清任校长。

1931年设有文、法、理、农、医五个学科,同年将学科改称学院。

1932年2月后校长仍为邹鲁。

1 934年成立工学院,1935年春成立研究院,开始招收研究生。

至此,中山大学设有文、法、理、工、农、医、研7个学院,23个学系,以及天文台、各研究所、医院、中小学等主要附属单位共19个。

中山大学校园建设方面也取得了显著的成绩,在邹鲁校长等努力下,在广州市东郊白云山侧的石牌兴建了占地达12000亩的新校园。

1937年夏,广东法科学院并入中大法学院。

1938年夏,广东省立勤大学工学院并入中大工学院,1938年秋设立师范学院。

至1938年全校发展为文、理、法、工、农、医、师、研等8个学院,31学系。

1938年-45年(抗日战争时期)抗日战争期间,中山大学曾三易校址,辗转跋涉。

校舍、图书、仪器设备损失惨重。

1938年10月,日军侵入广州,中山大学初迁广东罗定,后改迁云南江。

1940年4月许崇清复任校长(代)。

同年秋,他主持由江迁校回粤北坪石。

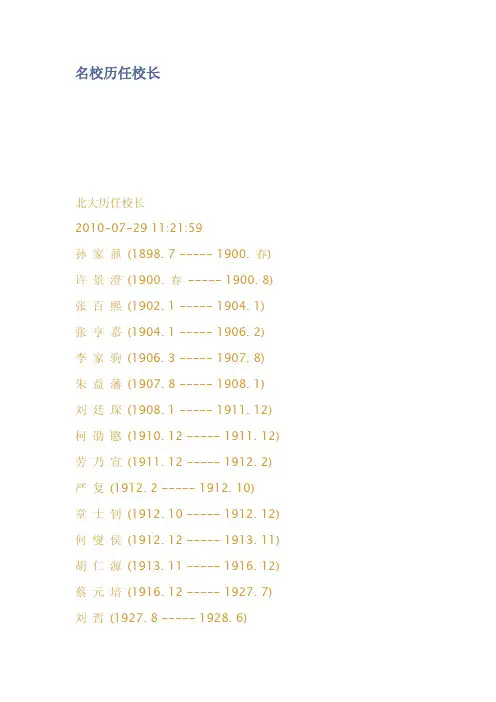

名校历任校长北大历任校长2010-07-2911:21:59孙家鼐(1898.7-----1900.春)许景澄(1900.春-----1900.8)张百熙(1902.1-----1904.1)张亨嘉(1904.1-----1906.2)李家驹(1906.3-----1907.8)朱益藩(1907.8-----1908.1)刘廷琛(1908.1-----1911.12)柯劭愍(1910.12-----1911.12)劳乃宣(1911.12-----1912.2)严复(1912.2-----1912.10)章士钊(1912.10-----1912.12)何燮侯(1912.12-----1913.11)胡仁源(1913.11-----1916.12)蔡元培(1916.12-----1927.7)刘哲(1927.8-----1928.6)李煜嬴(1928.6-----1929.1)陈大齐(1929.1-----1929.8)蔡元培(1929.9-----1930.12)蒋梦麟(1930.12-----1945.10)胡适(1945.10-----1948.12)汤用彤(1949.5-----1951.9)马寅初(1951.9-----1960.3)陆平(1957.10-----1966.5)周培源(1978.7-----1981.3)张龙翔(1981.6-----1984.3)丁石孙(1984.3-----1989.8)吴树青(1989.8-----1996.8)陈佳洱(1996.7-----1999.12)许智宏(1999.11-----2008.11)周其凤(2008.11----今)清华大学历任校长及党委书记一览表学校名称及起讫年月姓名职务任期清华大学1949年1月至今顾秉林校长2003.4-至今胡和平党委书记2008.12-至今陈希党委书记2002.2-2008.12王大中校长1994.1-2003.4贺美英党委书记1995.9-2002.2方惠坚党委书记1988.9-1995.9张孝文校长1988.10-1994.1李传信党委书记1984.2-1988.9高景德校长1983.5-1988.10林克党委书记1982.7-1984.2刘达党委书记1977.4-1982.7校长1978.6-1983.5蒋南翔校长1952.11-1966.6党委书记1956.5-1966.6袁永熙党委书记1953.9-1956.5刘仙洲院系调整筹委会主任1952.6-1952.9何东昌党委书记1950.3-1953.9叶企校务委员会主任委员1949.5-1952.6彭珮云党总支书记1949.3-1950.3冯友兰校务会议临时主席1948.12-1949.5国立清华大学1946.10-1948.12贻琦校长1946.10-1948.12国立西南联合大学1938.3-1946.5(北大清华南开组合)梅贻琦常务会主席1938.5-1946.5清华校长国立长沙临时大学1937.10-1938.2(北大清华南开组合)未设校长,设立“常务委员会”,由北大、清华、南开三校校长任常务委员国立清华大学1928.8-1937.8梅贻琦校长1931.12-1937.8吴南轩校长1931.4-1931.6罗家伦校长1928.8-1930.5清华学校1912.10-1928.8温应星校长1928.4-1928.6曹云祥校长1922.4-1927.12金邦正校长1920.9-1921.10张煜全校长1918.7-1920.1周诒春校长1913.10-1918.1唐国安校长1912.10-1913.8清华学堂1911.4-1912.10唐国安监督1912.4-1912.10周自齐监督1911.2-1912.4武汉大学历任校长当时校名姓名职务名称任期自强学堂张之洞创办人1890年蔡锡勇总办1893年--1897年张斯枸总办1897年冬--1899年5月钱恂提调1893年--1898年9月汪凤瀛提调1898年--1899年4月程颂万提调1899年4月--1902年10月方言学堂程颂万提调1902年10月--1905年春馨龄监督1905年春--1911年曾广熔监督1905年春--1911年国立武昌高等师范学校贺孝齐校长1913年7月--1914年11月张渲校长1914年11月--1919年9月谈锡恩校长1919年9月--1922年1月张继煦校长1922年6月--1923年8月国立武昌师范大学张继煦校长1923年9月--1924年9月国立武昌大学石瑛校长1924年12月--1925年12月张廷校长(代)1926年2月--1926年5月李汉俊校务维持会主任1926年5月--1926年10月黄侃校务维持会主任1926年5月--1926年10月国立武昌中山大学徐谦校务委员会主任1927年2月--1927年12月国立武汉大学刘树杞校长(代)1928年7月--1929年春李四光建筑筹备委员长1928年7月--1938年4月王世杰校长1929年2月--1933年4月王星拱校长1933年5月--1945年6月周鲠生校长1945年7月--1949年8月武汉大学邬保良校务委员会主任委员1949年8月--1952年11月李达校长1952年11月--1966年8月庄果校长1980年6月--1981年6月刘道玉校长1981年7月--1988年4月齐民友校长1988年4月--1992年10月陶德麟校长1992年10月--1996年10月侯杰昌校长1996年10月--2003年9月刘经南校长2003年9月--2008年11月顾海良校长2008年11月--至今浙江大学历任校长校名职位姓名任期一、求是书院至浙江高等学校时期求是书院总办(兼)林启1897-1900求是书院总理陆懋勋1900-1901.9浙江求是大学堂总理劳乃宣1901.10-1902浙江大学堂总理劳乃宣1902-1903.6浙江高等学堂监督陶葆廉1903.7-1904浙江高等学堂监督陆懋勋1904-1905浙江高等学堂监督项藻馨1905-1906.7浙江高等学堂监督吴震春1906.8-1910浙江高等学堂监督孙智敏1910-1912浙江高等学校校长邵裴子1912-1912.6浙江高等学校校长陈大齐1912.7-1913浙江高等学校校长胡壮猷1913-1914二、国立第三中山大学至国立浙江大学时期校长蒋梦麟1927.7-1930.7校长邵裴子1930.7-1931.11校长程天放1932.4-1933.3校长郭任远1933.4-1936.2校长竺可桢1936.4-1949.5四、原杭州大学(含浙江师范学院)历任校(院)长浙江师范学院院长(兼)刘丹1952.2-1952.12浙江师范学院院长(兼)俞仲武1952.12-1957.6浙江师范学院院长陈立1957.6-1958.11杭州大学校长(兼)林乎加1959.9-1962.5杭州大学校长(兼)吕志先1962.5-1964.4杭州大学校长(兼)王家扬1978.7-1979.2杭州大学校长陈立1979.2-1983.10杭州大学校长薛艳庄1983.10-1986.1杭州大学校长沈善洪1986.1-1996.6杭州大学校长郑小明1996.6-1998.9注:1983年10月至1998年9月陈立任杭州大学名誉校长五、原浙江农业大学(含浙江农学院)历任校(院)长浙江农学院院长(兼)吴植椽1952.12-1957.6浙江农学院院长金孟加1957.6-1960.3浙江农业大学校长(兼)李丰平1960.3-1961.10浙江农业大学校长丁振麟1961.10-1965浙江农业大学校长(兼)陈作霖1978.4-1979.3浙江农业大学校长丁振麟1979.3-1979.6浙江农业大学校长朱祖祥1980.3-1983.10浙江农业大学校长陈子元1983.10-1989.9浙江农业大学校长(兼)李德葆1989.9-1993.3浙江农业大学校长夏英武1993.3-1997.12浙江农业大学校长程家安1997.12-1998.9注:1984年6月至1996年朱祖祥任浙江农业大学名誉校长六、原浙江医科大学(含浙江医学院)历任校(院)长浙江医学院院长(兼)洪式闾1951.10-1955.4浙江医学院院长王仲侨1956.5-1958.9浙江医科大学校长(兼)郑平1960.2-1963.9浙江医科大学校长(兼)李兰炎1964.3-1968.11浙江医科大学校长(兼)王耀庭1978.7-1979.3浙江医科大学校长王季午1979.3-1984.1浙江医科大学校长郑树1984.1-1996.11浙江医科大学校长陈昭典1996.11-1998.9注:1984年1月至1998年9月王季午任浙江医科大学名誉校长同济大学历任校长埃里希.宝隆1907─1909福沙伯1909—1917贝伦子1912—1919 1921—1927沈恩孚1917—1923袁希涛1923—1927阮尚介1917—1927张仲苏1927—1929张群1929.3—1929.6胡庶华1929—1932翁之龙1932—19391939—1940周均时1940—1942丁文渊1942—1944徐诵明1944—1946董洗凡1946—1947丁文渊1947—1948夏坚白1948—1952薛尚实1953.1—1959.7王涛1959—19771977.10—1984.4江景波1984.4—1989.2高廷耀1989.2—1995.2吴启迪1995.2—2003.7万钢2003.7—2004.7主持工作副校长2004.7—至今校长南京大学历任校领导三江师范学堂总稽查(1902)缪荃孙三江师范学堂总稽查(1902)陈三立两江师范学堂监督(1905-1911)李瑞清南京高等师范学校校长(1914-1919)江谦南京高等师范学校、国立东南大学校长(1919-1925)郭秉文国立第四中山大学、江苏大学及中央大学校长(1927-1930)张乃燕中央大学校长(1930-1931)朱家骅中央大学校长(1932)李四光中央大学校长(1932-1941)罗家伦中央大学校长(1941-1943)顾孟余中央大学永久名誉校长兼校长(1943-1944)蒋介石中央大学校长(1944-1945)顾毓琇中央大学校长(1945-1947)吴有训中央大学校长(1948-1949)周鸿经国立南京大学校务委员会主席(1949-1951)梁希南京大学校长(1951-1957)潘菽南京大学党委书记(1953-1955)孙叔平南京大学党委书记(1955-1957)陈毅人南京大学校长兼党委书记(1957-1963)郭影秋南京大学校长兼党委书记(1963-1966)匡亚明南京大学党委书记(1966-1968)彭冲南京大学革委会主任(1968-1970)方敏南京大学党委书记(1970-1975)王勇南京大学党委书记兼革委会主任(1975-1978)周林南京大学校长兼党委书记(1978-1982)匡亚明南京大学代校长(1982-1984)郭令智南京大学党委书记(1982-1984)章德南京大学校长、全国政协常委(1984-1997)曲钦岳南京大学党委书记(1986-1989)陆渝蓉南京大学代校长(1996-1997)陈懿南京大学校长、全国人大常委(1997-2006)蒋树声南京大学党委书记(1990-2003)韩星臣南京大学党委书记(2003-)洪银兴南京大学校长、全国人大常委(2006-)陈骏。

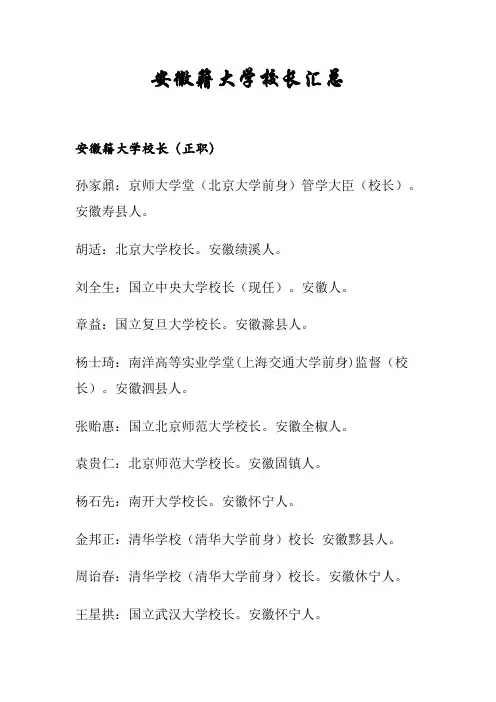

安徽籍大学校长汇总安徽籍大学校长(正职)孙家鼐:京师大学堂(北京大学前身)管学大臣(校长)。

安徽寿县人。

胡适:北京大学校长。

安徽绩溪人。

刘全生:国立中央大学校长(现任)。

安徽人。

章益:国立复旦大学校长。

安徽滁县人。

杨士琦:南洋高等实业学堂(上海交通大学前身)监督(校长)。

安徽泗县人。

张贻惠:国立北京师范大学校长。

安徽全椒人。

袁贵仁:北京师范大学校长。

安徽固镇人。

杨石先:南开大学校长。

安徽怀宁人。

金邦正:清华学校(清华大学前身)校长安徽黟县人。

周诒春:清华学校(清华大学前身)校长。

安徽休宁人。

王星拱:国立武汉大学校长。

安徽怀宁人。

徐谦:国立武昌中山大学(武汉大学前身)校务委员会主任(校长)。

安徽歙县人。

周学熙:山东大学堂(山东大学前身)监督(校长)。

安徽东至人。

曾繁仁:山东大学校长。

安徽繁昌人。

章必功:深圳大学校长。

安徽铜陵人(现任)张一伟:安徽巢湖人。

石油大学校长。

杨亮功:国立安徽大学校长,安徽巢县人。

刘文典:国立安徽大学校长。

安徽合肥人。

黄德宽:安徽大校校长(现任)。

安徽广德人。

刘盛纲:电子科学技术大学校长。

安徽肥东人。

刘德培:中国协和医科大学校长。

安徽无为人。

吕碧城:北洋女子师范学堂监督(校长)。

安徽旌德人。

许心武:河海大学校长。

安徽歙县人.叶元龙:重庆大学校长。

安徽歙县人。

江泽佳:重庆大学校长。

安徽旌德人。

吴作人:中央美术学院院长。

安徽泾县人。

谢立惠:成都电讯工程学院院长。

安徽无为人。

赵朴初:中国佛学院院长。

安徽太湖人。

李克强:中国青年政治学院院长。

安徽定远人。

王石安:国立台北科技大学校长。

安徽人。

李家同:台湾清华大学校长。

安徽合肥人。

王唯农:台湾成功大学校长。

安徽合肥人。

端木恺:台湾东吴大学校长。

安徽当涂人。

尹士豪:台湾中原大学校长。

安徽巢湖人。

胡允恭:福建师范学院院长。

安徽长丰人。

邵国培:解放军电子工程学院院长(现任)安徽人。

程今吾:北京师范大学副校长。

安徽嘉山人。

牛维麟:中国人民大学副校长(现任)。

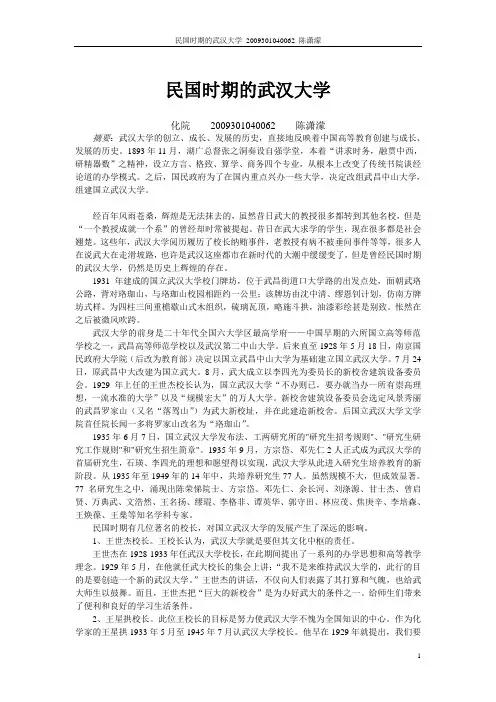

民国时期的武汉大学化院2009301040062 陈潇濛摘要:武汉大学的创立、成长、发展的历史,直接地反映着中国高等教育创建与成长、发展的历史。

1893年11月,湖广总督张之洞奏设自强学堂,本着“讲求时务,融贯中西,研精器数”之精神,设立方言、格致、算学、商务四个专业,从根本上改变了传统书院谈经论道的办学模式。

之后,国民政府为了在国内重点兴办一些大学,决定改组武昌中山大学,组建国立武汉大学。

经百年风雨苍桑,辉煌是无法抹去的,虽然昔日武大的教授很多都转到其他名校,但是“一个教授成就一个系”的曾经却时常被提起。

昔日在武大求学的学生,现在很多都是社会翘楚。

这些年,武汉大学阅历履历了校长纳贿事件,老教授有病不被垂问事件等等,很多人在说武大在走滑坡路,也许是武汉这座都市在新时代的大潮中缓缓变了,但是曾经民国时期的武汉大学,仍然是历史上辉煌的存在。

1931年建成的国立武汉大学校门牌坊,位于武昌街道口大学路的出发点处,面朝武珞公路,背对珞珈山,与珞珈山校园相距约一公里;该牌坊由沈中清、缪恩钊计划,仿南方牌坊式样。

为四柱三间重檐歇山式木组织,硫璃瓦顶,略施斗拱,油漆彩绘甚是别致。

怅然在之后被微风吹跨。

武汉大学的前身是二十年代全国六大学区最高学府——中国早期的六所国立高等师范学校之一,武昌高等师范学校以及武汉第二中山大学。

后来直至1928年5月18日,南京国民政府大学院(后改为教育部)决定以国立武昌中山大学为基础建立国立武汉大学。

7月24日,原武昌中大改建为国立武大。

8月,武大成立以李四光为委员长的新校舍建筑设备委员会。

1929年上任的王世杰校长认为,国立武汉大学“不办则已,要办就当办一所有崇高理想,一流水准的大学”以及“规模宏大”的万人大学。

新校舍建筑设备委员会选定风景秀丽的武昌罗家山(又名“落驾山”)为武大新校址,并在此建造新校舍。

后国立武汉大学文学院首任院长闻一多将罗家山改名为“珞珈山”。

1935年6月7日,国立武汉大学发布法、工两研究所的"研究生招考规则"、"研究生研究工作规则"和"研究生招生简章"。

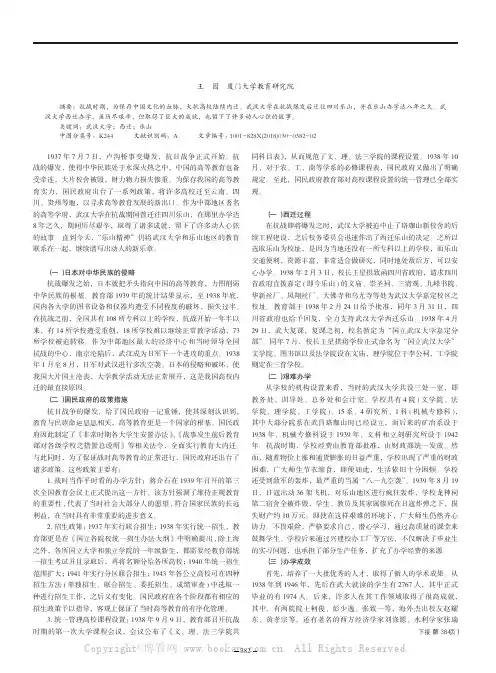

论抗战时期的武汉大学西迁王 园 厦门大学教育研究院摘要:抗战时期,为保存中国文化的血脉,大批高校陆续内迁。

武汉大学在抗战爆发后迁往四川乐山,并在乐山办学达八年之久。

武汉大学西迁办学,虽历尽艰辛,但取得了巨大的成就,也留下了许多动人心弦的故事。

关键词:武汉大学;西迁;乐山中图分类号:K244 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2018)030-0382-021937年7月7日,卢沟桥事变爆发,抗日战争正式开始。

抗战的爆发,使得中华民族处于水深火热之中,中国的高等教育也备受牵连,大片校舍被毁,财力物力损失惨重。

为保存我国的高等教育实力,国民政府出台了一系列政策,将许多高校迁至云南、四川、贵州等地,以寻求高等教育发展的新出口。

作为中部地区著名的高等学府,武汉大学在抗战期间曾迁往四川乐山,在那里办学达8年之久,期间历尽艰辛,取得了诸多成就,留下了许多动人心弦的故事。

直到今天,“乐山精神”仍将武汉大学和乐山地区的教育联系在一起,继续谱写出动人的新乐章。

一、西迁的原因(一)日本对中华民族的侵略抗战爆发之始,日本就把矛头指向中国的高等教育,力图削弱中华民族的根基。

教育部1939年的统计结果显示,至1938年底,国内各大学的图书设备和仪器均遭受不同程度的破坏,损失过半。

在抗战之前,全国共有108所专科以上的学校,抗战开始一年半以来,有14所学校遭受重创,18所学校难以继续正常教学活动,73所学校被迫转移。

作为中部地区最大的经济中心和当时领导全国抗战的中心,南京沦陷后,武汉成为日军下一个进攻的重点。

1938年1月至8月,日军对武汉进行多次空袭。

日本的侵略和破坏,使我国大片国土沦丧,大学教学活动无法正常展开,这是我国高校内迁的最直接原因。

(二)国民政府的政策措施抗日战争的爆发,给了国民政府一记重锤,使其深刻认识到,教育与民族命运息息相关,高等教育更是一个国家的根基。

国民政府因此制定了《非常时期各大学生安置办法》、《战事发生前后教育部对各级学校之措置总说明》等相关法令,全面实行教育大内迁。

北京大学,蔡元培——“思想自由,兼容并包”,教授治校,可以说,全中国的高等教育不能没有蔡元培,正如中国不能没有西藏。

因为蔡元培的存在,才出现了民国时代中国的学术井喷,出现了那些让我们至今久久回味的名师大家。

陈时,私立武昌中华大学——以一人之力缔造私立大学,而使之卓然学术,开前无古人之先例,这便是陈时。

陈时毁家兴学的时候,全中国只有国立的北大和省立的山西大学、北洋大学。

陈时一手打造的,却是一个综合性的私立大学。

“知其不可为而为之”,需要多大的勇气呀!复旦大学,陈望道——他是中国新闻学教育的集大成者,复旦新闻系“好学力行”的系训便出自他口,他的伟大,绝不是一句“翻译《共产党宣言》的人”可以概括得。

中山大学、暨南大学,陈序经——他自称“只是一个教书的”,然而如果没有他,就没有陈寅恪晚年那光耀万世的成就,也没有广东的学术文化。

这份无量的功德,让它成为岭南,耀眼的明珠。

金陵大学、南京大学,陈裕光——“金陵大学师生以覆我之青天为誓,以照我之白日为誓,以祖国山河为誓,以祖宗丘坟为誓,誓以热血,誓以至诚,终我一生,永不使用日货。

如有悔心,或生二志,人天共戮!此誓。

”济南惨案后,这个校长带领学生发下这个誓言,至死不渝。

辅仁大学、北京师范大学,陈垣——北平沦陷,所有大学把日语列为必修,校门悬挂日本国旗,惟有辅仁大学能够独树一帜,人称“学术抗日”。

他对学生启功说:“一个民族的消亡,从民族文化开始…...在这个关键时刻,保住我们中华民族的文化,把这个继承下去!”四川大学,程天放——“程天放,这个人的资料可能找不到多少吧”,四川大学一位老师告诉笔者。

他的评价在海峡两岸截然相反,确实他是国民党党化教育的推广者,但另一面,他也为川大招来了不少大师。

历史的迷雾仍在眼前,也许未来一天我们才会发现,真的往事并不如烟。

台湾大学,傅斯年——1919年5月4日,他是游行总指挥,第一个冲进赵家楼。

他是“史料学派”创建者,让今天的史学界呐喊:“回到傅斯年!”台大钟每节课都响21下,因为这位校长说:“一天只有21个小时,剩下3小时是用来沉思的”“多么哲学而又科学的方法呀!”一位同学感慨道。

扫描□吴中胜民国时期的大学乱象近些年,各大名校都纷纷庆祝自己的百十年诞辰。

特别是那些从民国年间一路走来的高校,更是把自己的历史树立得高大辉煌,言语间似乎本校有伟大的过去,有光荣的历史,俨然早就有一派现代大学的味道。

然而,这只是今人对历史作的文学性虚构和想象,真实的鲜活的民国大学历史比我们的虚构和想象要丰富得多,甚至有点乱,是一部充满乱象的历史。

这是近日我读朱东润先生的《自传》得出的结论。

朱东润(1896—1988),江苏泰兴人,是我国著名的文学史家。

如今大学里通用的《历代文学作品选》就是他老人家在解放后主编的。

他著的《中国文学批评史大纲》也是本学科的奠基之作,那是朱东润先生解放前在大学的讲义。

民国时期,朱东润先生在武汉大学前后共13年,在中央大学4年,又流转于无锡国学专科学校、江南大学、齐鲁大学、沪江大学等高校有6年多。

可以说,朱东润先生经历了民国时期大学的风风雨雨。

看其《自传》,我们能看到,在一个教授眼中,民国时期的大学是个什么样子。

这里有行政力量的腐朽,有大学教授的琐碎,有大学生的无奈。

民国时期,大学还是精英教育,大学本是象牙塔,本应宁静而脱俗,但毕竟处于乱世,所以终究离不了一个乱字,一切都是那样地乱糟糟。

今天我们讨论大学问题,时时有人提出独立办学的所谓新观念,说行政干预太多云云。

但这实际上是个老问题。

在中国,大学能独立吗?中国的大学没钱了想着政府,政府给钱了又想不让政府干涉校务,这可能吗?作为思想战线的重要阵地,政府能放心不管吗?民国时期的大学,政府就管得死死的。

蒋介石做过黄埔军校校长,这许多人都知道。

要说蒋介石做过中央大学的校长,可能知道的人不多。

当然,他当中央大学校长,可不是为了学问。

蒋介石通过做黄埔军校校长,他控制了军队。

蒋介石还想通过做大学校长来抓住知识分子。

抗战后期的中央大学处于高教界的前列,学生多,老师也多,有几十个系。

但大部分知识分子还是有气节的,他们并不买蒋大总统的账。

校长好不容易来校视察,学生却穿着草鞋与校长诉苦,教师看到校长来了,招呼都不打。

武汉大学校史一、学校概况武汉大学,简称武大,溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,于1913年由国民政府建立国立武昌高等师范学校,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国首批国立综合大学之一,湖北第一所高等学府。

目前武汉大学是中华人民共和国教育部直属重点综合大学,“985工程”和“211工程”重点建设高校,是与法国同行联系最紧密、合作最广泛的中国高校之一。

1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。

【早期建筑】学校的建筑在整体上既遵循了“轴线对称、主从有序、中央殿堂、四隅崇楼”的中国传统原则,又引入了西方的罗马式、拜占庭式建筑式样。

建筑群十分注重与自然环境、人文环境的有机结合,利用“对景”、“借景”、“造景”等手法,使建筑与环境相得益彰,体现了中国建筑与自然和谐的传统特点。

【校训释义】“朴、诚、勇”——武昌高师(1919)“明诚弘毅”——国立武汉大学(30年代)“自强、弘毅、求是、拓新”——武汉大学(1993)经1993年第一次校务委员会审议,武汉大学新校训定为:自强弘毅求是拓新。

“自强”语出《周易》“天行健、君子以自强不息”。

意为自尊自重,不断自力图强,奋发向上。

“弘毅”出自《论语》“士不可以不弘毅,任重而道远”一语。

意谓抱负远大,坚强刚毅。

“求是”即为博学求知,努力探索规律,追求真理。

语出《汉书》“修学好古,实事求是”。

“拓新”,意为开拓、创新,不断进取。

其中,自强是武汉大学之魂,弘毅是武汉大学之志,求是是武汉大学之风,拓新是武汉大学之的。

二、校史档案【历史上比较著名武汉大学校名】湖北自强学堂(1893.11-1902.10)国立武汉大学(1928.7-1949.8)武汉大学(2000.8-)【武汉大学建校纪念日(校庆日)的变迁】自强学堂成立(11.29)(1893)武昌高师开学(11.2)(1913)(校产移交,正式迁入,11.29)国立武汉大学开学(10.31)(1928)1963年50周年校庆(11.15)1983年70周年校庆(11.15)1993年100周年校庆(11.29)【校史重要事件年表】1893年,湖广总督张之洞在武昌创办自强学堂,开设方言(即外国语言)、算学、格致、商务四门,专门培养外语和商务人才。

4月24日,午后,安静的老图书馆一侧,王星拱校长的雕像在这揭幕,与老图另一侧的王世杰校长的雕像遥相呼应。

岁月永是流逝,今天是王校长诞辰120年的日子,一座简单的雕像,或许就足以唤起武大人的老校长记忆……“一代完人”的一生王星拱,字抚五,1887年生于安徽怀宁。

他从小寄居安庆。

父厚棋,清末秀才,以教书为业。

王星拱幼年家贫,小学时曾就读于外祖父刘家私塾,后肄业于安徽省立高等学堂。

清光绪三十三年(1907年)学堂奖励贡生,次年他考取安徽第一批公费留学生,入英国伦敦皇家理工学院专攻化学,苦读10年,获硕士学位。

1916年王星拱毕业回国,被时任北京大学校长蔡元培聘任为北京大学化学系教授、理科学长。

王星拱校长近照王星拱先生在北京大学执教期间,曾与陈独秀、沈尹默、钱玄同、程演生等爱国进步教授发起组织成立北京大学俱乐部,并参与《新青年》、《学潮》杂志的编辑与撰稿工作。

“五四”时,王星拱先后多次与高一涵、程演生等分头秘密散发由陈独秀、李大钊编印的《北京市民宣言》,斥责北洋政府卖国罪行。

事后,王星拱又与李大钊共同设法掩护陈独秀逃脱反动军警的搜捕化装离开北京。

1921年,皖省安庆爆发“六·二”爱国进步学生运动,王星拱与在北京的安徽省教育界人土张东野、杨亮功等9人积极支持安徽省赴京请愿代表,使当时的皖省教育经费得以增加并独立管理。

1925年起,王星拱先生被聘任为武汉大学化学系教授、系主任,1929年任省立安徽大学校长,1933年任武汉大学校长。

抗日战争爆发后,王星拱率校西迁四川乐山,曾拒绝国民党在校内建立区分部,并保护进步学生,主持学生开展抗日宣传活动。

1945年任广州中山大学校长。

1947年中山大学不少学生在“反内战、反饥饿、反迫害”的反蒋游行示威中被捕,他多次向广州反动军政当局据理力争,要求释放被捕的爱国进步学生,但遭拒绝,于是,王星拱愤然离校,以示抗议,并在香港公开发表反蒋、反独裁、反内战讲话。

随之,他毅然由芒港辗转返回故乡安庆。

民国时期的武汉大学化院40062 陈潇蒙摘要:武汉大学的创立、成长、发展的历史,直接地反映着中国高等教育创建与成长、发展的历史。

1893年11月,湖广总督张之洞奏设自强学堂,本着“讲求时务,融贯中西,研精器数”之精神,设立方言、格致、算学、商务四个专业,从根本上改变了传统书院谈经论道的办学模式。

之后,国民政府为了在国内重点兴办一些大学,决定改组武昌中山大学,组建国立武汉大学。

经百年风雨苍桑,辉煌是无法抹去的,虽然昔日武大的教授很多都转到其他名校,但是“一个教授成就一个系”的曾经却时常被提起。

昔日在武大求学的学生,现在很多都是社会翘楚。

这些年,武汉大学阅历履历了校长纳贿事件,老教授有病不被垂问事件等等,很多人在说武大在走滑坡路,也许是武汉这座都市在新时代的大潮中缓缓变了,但是曾经民国时期的武汉大学,仍然是历史上辉煌的存在。

1931年建成的国立武汉大学校门牌坊,位于武昌街道口大学路的出发点处,面朝武珞公路,背对珞珈山,与珞珈山校园相距约一公里;该牌坊由沈中清、缪恩钊计划,仿南方牌坊式样。

为四柱三间重檐歇山式木组织,硫璃瓦顶,略施斗拱,油漆彩绘甚是别致。

怅然在之后被微风吹跨。

武汉大学的前身是二十年代全国六大学区最高学府——中国早期的六所国立高等师范学校之一,武昌高等师范学校以及武汉第二中山大学。

后来直至1928年5月18日,南京国民政府大学院(后改为教育部)决定以国立武昌中山大学为基础建立国立武汉大学。

7月24日,原武昌中大改建为国立武大。

8月,武大成立以李四光为委员长的新校舍建筑设备委员会。

1929年上任的王世杰校长认为,国立武汉大学“不办则已,要办就当办一所有崇高理想,一流水准的大学”以及“规模宏大”的万人大学。

新校舍建筑设备委员会选定风景秀丽的武昌罗家山(又名“落驾山”)为武大新校址,并在此建造新校舍。

后国立武汉大学文学院首任院长闻一多将罗家山改名为“珞珈山”。

1935年6月7日,国立武汉大学发布法、工两研究所的"研究生招考规则"、"研究生研究工作规则"和"研究生招生简章"。

名校历任校长北大历任校长2010-07-29 11:21:59孙家鼐(1898. 7 ----- 1900. 春)许景澄(1900. 春----- 1900. 8)张百熙(1902. 1 ----- 1904. 1)张亨嘉(1904. 1 ----- 1906. 2)李家驹(1906. 3 ----- 1907. 8)朱益藩(1907. 8 ----- 1908. 1)刘廷琛(1908. 1 ----- 1911. 12)柯劭愍(1910. 12 ----- 1911. 12)劳乃宣(1911. 12 ----- 1912. 2)严复(1912. 2 ----- 1912. 10)章士钊(1912. 10 ----- 1912. 12)何燮侯(1912. 12 ----- 1913. 11)胡仁源(1913. 11 ----- 1916. 12)蔡元培(1916. 12 ----- 1927. 7)刘哲(1927. 8 ----- 1928. 6)李煜嬴(1928. 6 ----- 1929. 1)陈大齐(1929. 1 ----- 1929. 8)蔡元培(1929. 9 ----- 1930. 12)蒋梦麟(1930. 12 ----- 1945. 10)胡适(1945. 10 ----- 1948. 12)汤用彤(1949. 5 ----- 1951. 9)马寅初(1951. 9 ----- 1960. 3)陆平(1957. 10 ----- 1966. 5)周培源(1978. 7 ----- 1981. 3)张龙翔(1981. 6 ----- 1984. 3)丁石孙(1984. 3 ----- 1989. 8)吴树青(1989. 8 ----- 1996. 8)陈佳洱(1996. 7 ----- 1999. 12)许智宏(1999. 11-----2008.11)周其凤(2008.11----今)清华大学历任校长及党委书记一览表学校名称及起讫年月姓名职务任期清华大学1949年1月至今顾秉林校长2003.4 - 至今胡和平党委书记2008.12 - 至今陈希党委书记2002.2 - 2008.12王大中校长1994.1 - 2003.4贺美英党委书记1995.9 - 2002.2方惠坚党委书记1988.9 - 1995.9张孝文校长1988.10- 1994.1李传信党委书记1984.2 - 1988.9高景德校长1983.5 - 1988.10林克党委书记1982.7 - 1984.2刘达党委书记1977.4 - 1982.7校长1978.6 - 1983.5蒋南翔校长1952.11- 1966.6党委书记1956.5 - 1966.6袁永熙党委书记1953.9 - 1956.5刘仙洲院系调整筹委会主任1952.6 - 1952.9何东昌党委书记1950.3 - 1953.9叶企校务委员会主任委员1949.5 - 1952.6彭珮云党总支书记1949.3 - 1950.3冯友兰校务会议临时主席1948.12- 1949.5国立清华大学1946.10 - 1948.12贻琦校长1946.10- 1948.12国立西南联合大学1938.3 - 1946.5(北大清华南开组合)梅贻琦常务会主席1938.5 - 1946.5 清华校长国立长沙临时大学1937.10- 1938.2(北大清华南开组合)未设校长,设立“常务委员会”,由北大、清华、南开三校校长任常务委员国立清华大学1928.8 - 1937.8梅贻琦校长1931.12- 1937.8吴南轩校长1931.4 - 1931.6罗家伦校长1928.8 - 1930.5清华学校1912.10 - 1928.8温应星校长1928.4 - 1928.6曹云祥校长1922.4 - 1927.12金邦正校长1920.9 - 1921.10张煜全校长1918.7 - 1920.1周诒春校长1913.10- 1918.1唐国安校长1912.10- 1913.8清华学堂1911.4 - 1912.10唐国安监督1912.4 - 1912.10周自齐监督1911.2 - 1912.4武汉大学历任校长当时校名姓名职务名称任期自强学堂张之洞创办人1890年蔡锡勇总办1893年--1897年张斯枸总办1897年冬--1899年5月钱恂提调1893年--1898年9月汪凤瀛提调1898年--1899年4月程颂万提调1899年4月--1902年10月方言学堂程颂万提调1902年10月--1905年春馨龄监督1905年春--1911年曾广熔监督1905年春--1911年国立武昌高等师范学校贺孝齐校长1913年7月--1914年11月张渲校长1914年11月--1919年9月谈锡恩校长1919年9月--1922年1月张继煦校长1922年6月--1923年8月国立武昌师范大学张继煦校长1923年9月--1924年9月国立武昌大学石瑛校长1924年12月--1925年12月张廷校长(代)1926年2月--1926年5月李汉俊校务维持会主任1926年5月--1926年10月黄侃校务维持会主任1926年5月--1926年10月国立武昌中山大学徐谦校务委员会主任1927年2月--1927年12月国立武汉大学刘树杞校长(代)1928年7月--1929年春李四光建筑筹备委员长1928年7月--1938年4月王世杰校长1929年2月--1933年4月王星拱校长1933年5月--1945年6月周鲠生校长1945年7月--1949年8月武汉大学邬保良校务委员会主任委员1949年8月--1952年11月李达校长1952年11月--1966年8月庄果校长1980年6月--1981年6月刘道玉校长1981年7月--1988年4月齐民友校长1988年4月--1992年10月陶德麟校长1992年10月--1996年10月侯杰昌校长1996年10月--2003年9月刘经南校长2003年9月--2008年11月顾海良校长2008年11月-- 至今浙江大学历任校长校名职位姓名任期一、求是书院至浙江高等学校时期求是书院总办(兼)林启1897-1900求是书院总理陆懋勋1900-1901.9浙江求是大学堂总理劳乃宣1901.10-1902浙江大学堂总理劳乃宣1902-1903.6浙江高等学堂监督陶葆廉1903.7-1904浙江高等学堂监督陆懋勋1904-1905浙江高等学堂监督项藻馨1905-1906.7浙江高等学堂监督吴震春1906.8-1910浙江高等学堂监督孙智敏1910-1912浙江高等学校校长邵裴子1912-1912.6浙江高等学校校长陈大齐1912.7-1913浙江高等学校校长胡壮猷1913-1914二、国立第三中山大学至国立浙江大学时期校长蒋梦麟1927.7-1930.7校长邵裴子1930.7-1931.11校长程天放1932.4-1933.3校长郭任远1933.4-1936.2校长竺可桢1936.4-1949.5四、原杭州大学(含浙江师范学院)历任校(院)长浙江师范学院院长(兼)刘丹1952.2-1952.12浙江师范学院院长(兼)俞仲武1952.12-1957.6浙江师范学院院长陈立1957.6-1958.11 杭州大学校长(兼)林乎加1959.9-1962.5杭州大学校长(兼)吕志先1962.5-1964.4杭州大学校长(兼)王家扬1978.7-1979.2杭州大学校长陈立1979.2-1983.10杭州大学校长薛艳庄1983.10-1986.1杭州大学校长沈善洪1986.1-1996.6杭州大学校长郑小明1996.6-1998.9注:1983年10月至1998年9月陈立任杭州大学名誉校长五、原浙江农业大学(含浙江农学院)历任校(院)长浙江农学院院长(兼)吴植椽1952.12-1957.6浙江农学院院长金孟加1957.6-1960.3浙江农业大学校长(兼)李丰平1960.3-1961.10浙江农业大学校长丁振麟1961.10-1965浙江农业大学校长(兼)陈作霖1978.4-1979.3浙江农业大学校长丁振麟1979.3-1979.6浙江农业大学校长朱祖祥1980.3-1983.10浙江农业大学校长陈子元1983.10-1989.9浙江农业大学校长(兼)李德葆1989.9-1993.3浙江农业大学校长夏英武1993.3-1997.12浙江农业大学校长程家安1997.12-1998.9注:1984年6月至1996年朱祖祥任浙江农业大学名誉校长六、原浙江医科大学(含浙江医学院)历任校(院)长浙江医学院院长(兼)洪式闾1951.10-1955.4浙江医学院院长王仲侨1956.5-1958.9浙江医科大学校长(兼)郑平1960.2-1963.9浙江医科大学校长(兼)李兰炎1964.3-1968.11浙江医科大学校长(兼)王耀庭1978.7-1979.3浙江医科大学校长王季午1979.3-1984.1浙江医科大学校长郑树1984.1-1996.11浙江医科大学校长陈昭典1996.11-1998.9注:1984年1月至1998年9月王季午任浙江医科大学名誉校长同济大学历任校长埃里希.宝隆1907─1909福沙伯1909—1917贝伦子1912—19191921—1927沈恩孚1917—1923袁希涛1923—1927阮尚介1917—1927张仲苏1927—1929张群1929.3—1929.6 胡庶华1929—1932翁之龙1932—1939赵士卿1939—1940周均时1940—1942丁文渊1942—1944徐诵明1944—1946董洗凡1946—1947丁文渊1947—1948夏坚白1948—1952薛尚实1953.1—1959.7 王涛1959—1977李国豪1977.10—1984.4江景波1984.4—1989.2高廷耀1989.2—1995.2吴启迪1995.2—2003.7万钢2003.7—2004.7主持工作副校长2004.7—至今校长南京大学历任校领导三江师范学堂总稽查(1902)缪荃孙三江师范学堂总稽查(1902)陈三立两江师范学堂监督(1905-1911)李瑞清南京高等师范学校校长(1914-1919)江谦南京高等师范学校、国立东南大学校长(1919-1925)郭秉文国立第四中山大学、江苏大学及中央大学校长(1927-1930)张乃燕中央大学校长(1930-1931)朱家骅中央大学校长(1932)李四光中央大学校长(1932-1941)罗家伦中央大学校长(1941-1943)顾孟余中央大学永久名誉校长兼校长(1943-1944)蒋介石中央大学校长(1944-1945)顾毓琇中央大学校长(1945-1947)吴有训中央大学校长(1948-1949)周鸿经国立南京大学校务委员会主席(1949-1951)梁希南京大学校长(1951-1957)潘菽南京大学党委书记(1953-1955)孙叔平南京大学党委书记(1955-1957)陈毅人南京大学校长兼党委书记(1957-1963)郭影秋南京大学校长兼党委书记(1963-1966)匡亚明南京大学党委书记(1966-1968)彭冲南京大学革委会主任(1968-1970)方敏南京大学党委书记(1970-1975)王勇南京大学党委书记兼革委会主任(1975-1978)周林南京大学校长兼党委书记(1978-1982)匡亚明南京大学代校长(1982-1984)郭令智南京大学党委书记(1982-1984)章德南京大学校长、全国政协常委(1984-1997)曲钦岳南京大学党委书记(1986-1989)陆渝蓉南京大学代校长(1996-1997)陈懿南京大学校长、全国人大常委(1997-2006)蒋树声南京大学党委书记(1990-2003)韩星臣南京大学党委书记(2003-)洪银兴南京大学校长、全国人大常委(2006-)陈骏。

2019年3月第35卷第2期高教发展与评估HigherEducationDevelopmentandEvaluationMar.,2019No.2,Vol.35doi:10.3963/j.issn.1672 8742.2019.02.011王星拱的人格魅力及其大学教育思想李玉胜(南京邮电大学马克思主义学院,江苏南京210003) 摘 要:王星拱一生先后参与了安徽大学、国立武汉大学及国立中山大学三所大学的筹备与发展工作,成为享誉全国的大学校长和社会名流,为现代中国高等教育事业的发展作出了巨大贡献。

王星拱不仅具有胸怀宽广、廉洁自律、无私奉献、关爱师生、不畏权贵等令人敬仰的人格魅力,而且在工作期间形成了独到而深邃的大学教育思想,其内涵涉及大学的任务和使命、大学的培养目标以及加强师资队伍建设等有关大学教育改革的诸多方面。

王星拱校长的人格魅力及其大学教育思想,对当今高校的“双一流”建设具有重要的现实启示。

关键词:王星拱;大学教育思想;师资队伍;大学使命;人才培养中图分类号:G644 文献标志码:A 文章编号:1672 8742(2019)02 0100 09基金项目:2018年南京邮电大学党建与思想政治教育一般项目(XC218003)作者简介:李玉胜(1970),男,江苏盐城人,副教授,硕士,研究方向为中国近现代教育史。

王星拱(1888 1949),字抚五,安徽安庆怀宁人,民国时期著名的化学家、哲学家和教育家。

他既有深厚的中国传统文化的功底,科学哲学方面又造诣非凡。

1929年王星拱41岁时代理武汉大学校长职务(1934年被任命为校长)。

通过多年的不懈努力,他为武汉大学创造了良好的教学、科研及社会服务等条件,将其发展成为民国时期的著名高校之一。

1949年10月病逝时,被时任上海市市长的陈毅誉为“一代完人”。

而对于王星拱校长近乎完美的人格魅力与丰富独特的大学教育思想,后人却知之甚少。

一、王星拱令人敬仰的人格魅力王星拱不仅学贯中西,学问渊博,更重要的是,他胸怀宽广,不计名利,廉洁自律,无私奉献。

回忆武大方重今年是武汉大学诞生七十周年纪念,秋冬之际即将举行盛会。

我因年龄大了,身体已经远非当年可比,赴珞珈山聚会,心有余而力不足,在此只能写一篇短文,以资留念,向武大老少校友表示致贺,并籍以就教于武大的广大师生。

武汉大学的前身是武昌高等师范学校。

武汉大学本身事实上是三十年代初建立起来的,距今也有半个多世纪了。

我于1931年应聘到武大执教。

武大和她的幽美环境令人不得不赞赏,特别是那葱翠的湖山--东湖之滨珞珈山。

然而,五十多年前,那里还是一片荒山野水。

在那样的未曾开发过的地方经过几代人的努力力,目前已建立了一所巍巍可观的高等学府。

我们今天的大学生不能忘记当年创业的艰苦。

讲到"珞珈山"这个名称,今天的青年恐怕不大会为这几个字去多化时间推敲。

若要追溯此名之由来,在我的回忆之中则首先要提到诗人闻一多。

原来就是他,为了今日的莘莘学子,为了你们的学业和我中华民族的未来,忽而灵机一动把原有的不登大雅的旧时代祖传地名代之以富有风味的"珞珈"二字。

当初他题这个名称曾和我以及其他几位旧友谈论过。

我们都一致赞同,认为这也是诗人的灵感之一。

因而珞珈山之名就此沿用至今。

我与闻一多是当年清华同学,当时一起学习的很多,其中还有目前在台湾的梁实秋等。

闻一多原名闻多,"一"字是他后来自己加上去的,他说"就是多了我一个"。

在清华同窗期间,我与他友谊甚笃。

闻一多是我一生所结交的待人非常热情的、绰有才华的现代诗人之一。

他尤其是一个真诚的爱国者、一个革新家。

在我同他相处的年月里,正值国家多难之秋,经常听见他高声叹息着说:"人嘛,人无非是一口气而已!"同时,他日夜孜孜不倦地致力于整理我国宝贵的文化遗产,从中创造出新颖的文风诗境。

听说在他的家乡武昌将建立一所大学,他毫不犹豫地奔回来,立即答应担负起第一任文学院院长之职。

当时武大是学院制的综合性大学,最初成立的是文、理、法三院。

中山大学历任校长邹鲁于1924年2月至1925年11月任国立广东大学筹备主任、校长,1932年2月至1940年4月任国立中山大学校长。

戴季陶于1925年5月至1930年9月任国立中山大学校长,1926年10月至1927年6月为国立中山大学委员会委员长。

经亨颐于1926年8月至1926年9月为国立中山大学代理校长。

朱家骅于1930年10月至1931年6月任国立中山大学校长。

许崇清于1931年6月至1932年1月、1940年4月至1941年7月任国立中山大学校长,1951年1月至1968年8月任中山大学校长(1961年12月起任广东省副省长)。

张云于1941年8月至1942年5月、1948年6月至10月、1949年6月至10月任国立中山大学校长。

金曾澄1942年5月至1945年12月任国立中山大学校长。

王星拱于1945年12月至1948年6月任国立中山大学校长。

陈可忠1948年10月至1949年6月任国立中山大学校长。

冯乃超于1951年2月至1953年底任中山大学党支部书记、中山大学分党委党组书记,1954年11月至1955年8月任中山大学分党委书记,1956年6月至1965年初任中山大学党委第一书记。

李嘉人于1965年初至1968年8月任中山大学党委第一书记(时为广东省副省长),1973年4月至1975年6月、1977年12月至1979年12月任中山大学党委书记、革委会主任、校长。

黄焕秋于1958年10月至1960年2月、1979年4月至1984年12月任中山大学党委书记,1982年9月至1984年6月任中山大学校长。

李岳生1984年6月至1991年4月任中山大学校长。

张幼峰于1984年12月至1991年4月任中山大学党委书记。

曾汉民于1991年4月至1995年6月任中山大学校长。

黄水生于1991年4月至1996年9月任中山大学党委书记。

许学强于1996年7月至1998年4月任中山大学党委书记。

王旬章于1995年6月至1999年8月任中山大学校长。

同学,您好!今天我将为大家介绍在武大历史上,与王世杰校长并称为二王校长的王星拱校长。

王星拱校长主政国立武汉大学12年,为国立武汉大学招揽贤才、发展学术做出重要贡献。

在抗战期间,王校长带领着武大学子西迁乐山,创造了一段武大历史上极为艰难却辉煌的历史。

《西望乐山》中那位尽职尽责,为武大建设呕心沥血的校长就是王星拱先生。

——武汉大学校史研究会

一代完人——王星拱

武大建校初期,王星拱与王世杰、李四光等一起负责筹建国立武汉大学,任国立武汉大学化学系首任系主任。

1933年5月出任国立武汉大学校长,于1945年调任国立中山大学校长。

1949年10月8日,病逝于上海永川医院,被上海市长陈毅誉为“一代完人”。

王星拱(1887--1949)

著名教育家、化学家、哲学家。

字抚五,安徽怀宁县高河埠王家大屋(今高河镇凌桥村)人。

早年毕业于英国伦敦大学帝国科学技术学院。

在英国留学期间,曾参加孙中山领导的反清进步运动,1910年加入中国同盟会欧洲支部。

1916年获硕士学位

回国,回国后任北京大学教授,在《新青年》等刊物上发表文章,宣传科学知识,反对宗教迷信。

1925年"科学与玄学"论战中,主张"科学万能"。

1929年任省立安徽大学校长。

后又与王世杰、

李四光等一起负责筹建国立武汉大学,任国立武汉大学化学系首任系主任。

1933年5月出任国

立武汉大学校长,后因得罪战时教育部长陈立夫,于1945年调任国立中山大学校长。

1949年10

月8日,病逝于上海永川医院,被上海市长陈毅誉为“一代完人”。

遗体后被运回,与其妻叶玉

芝的遗体合葬于故里。

王星拱主政国立武汉大学12年,为国立武汉大学招揽贤才、发展学术做出重要贡献。

抗日

战争爆发后,王星拱率校西迁四川乐山,曾拒绝国民党在校内建立区分部,并保护进步学生,支

持学生开展抗日宣传活动。

1947年中山大学不少学生在“反内战、反饥饿、反迫害”的反蒋游

行示威中被捕,他多次向广州军政当局据理力争,要求释放被捕的爱国进步学生,遭拒绝后,王星拱愤然离校,以示抗议,并在香港公开发表反蒋、反独裁、反内战讲话。

随之,返回故乡安庆。

在哲学上,他否认宇宙间有超自然主宰力量,但认为外部物质世界与主观的"精神的我"不痛分开(《科学概论》)。

认为科学的构造应以宇宙现象中的因果律为基础,但又认为因果关系只能凭直觉获得。

肯定一切事物可知,人的认识是从未知到已知的演进过程,科学可以解决人生观等问题。

曾积极参与“科学与玄学”论战。

著作有《科学概论》、《科学与人生观》、《什么是科学方法》、《哲学方法与科学方法》等。

王星拱在国立武汉大学的任职情况

筹备委员会委员(1928.7)建筑设备委员会委员(1928.8)

化学系教授(1928-1945)理工学院院长(1928.9)

理学院院长(1929.3)代理校长(1929.3-5)

副校长(1929.6-1930.10)教务长(1930.3-1934.6)

化学系主任(1930.9)代理校长(1933.5-1934.6)

校长(1934.6-1945.7)农学院筹备处主任(1933-1936)

总务长仪器委员会主席图书委员会委员理科季刊委员会主席

王星拱之于武大

兄弟对于党务方面,所做的工作不多;对于政治方面,完全是外行……

我们武汉大学,为全国四大学区之一。

它在我国文化上,占据重要的位置,是值得我们大家共同努力的。

我们要秉承学术独立的精神,以满足我们共同求知的欲望,使武汉大学不愧为全国知识的中心。

这是我们大家对于武汉大学所抱持的极热烈的希望

——王星拱(1929年3月11日在国立武汉大学第12次总理纪念周上的演讲)(《国立武汉大学周刊》第13期)

我们试看看:一种学术之影响于民族之兴衰及国家之隆替,往往都是在数十年之后。

……我们研究学术,不能有求速效的心思,所以孔子说:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。

”《学记》上说:“君子之于学也,藏焉、游焉、修焉、习焉。

”韩愈《进学解》上说:“业精于勤荒于嬉,行成于专毁于随。

”所谓志据依游,所谓藏游修习,以及所谓勤所谓专,都是要朝夕不离,优游涵泳于学术之中的意思。

因为军事、政治、教育三种事业的性质不同,所以从事于这三种事业的人所应当采取的精神和方法,也应该不同。

在政治里边,倘若使用军事的眼光,必定损失政治的效能;在教育里边,倘若掺杂政治的工作,也必定摇动教育的基础。

所以我们从事研究学术的人,是要不管政治才好。

我们在这个时候,必定要抱持不管政治的态度,才能造成研究的空气,才能希望得到学术独立的结果,才能把武昌变成文昌,才能从武汉的名义而收到文华的实在。

——王星拱(1929年10月5日在总理纪念周上的演讲)(《国立武汉大学周刊》第31期)

所以大学的任务,是很繁多的,但是概括起来,可以分作三方面来讲:

(甲)在道德的方面,大学应当树立国民的表率。

(乙)在知识的方面,大学应当探研高深的理论。

(丙)在技能方面,大学应当研究推进社会进步的事业。

有人主张:学校的教育,须得适应社会的需要。

直截了当地说,就是:出了学校就可以吃饭的科目,我们就去教它、我们就去学它,这就是适应。

生物的适应,固然是进化历程中的重大关键,然而适应的解释,也不是很简单的一件事。

至于在人类社会之中,我们更不能无条件地讲适应。

一个病态社会里所需要的东西,和一个健全社会里所需要的东西不同,所以要适应一个病态社会的条件,和适应一个健全的社会的条件不同。

我们不能只管社会的需要是什么东西,我们应当改良社会,使社会需要它所应当需要的东西。

专门的技能,是近代健全的社会所应当需要的。

——王星拱:《大学的任务》(1932年12月12日在总理纪念周上的演

讲)(《国立武汉大学周刊》第148、149期)

他们眼中的王星拱校长

以上种种事实,使兄弟日来感觉得十分不安。

好在政府已决定请王抚五

先生主持校务,各位院长、各位先生也一致表示,愿对本校未来的发展,竭

力负责。

近四五年来,抚五先生及各位教职员先生,对于校务发展,均竭知尽能,

不辞劳苦。

抚五先生忠诚劳苦,尤为全校所共仰。

校事得抚五先生主持,当

能平稳发展。

这是兄弟的绝大安慰。

——王世杰(1933年4月24日总理纪念周报告词)(《国立武汉大学周

刊》第163期)

当我初入珞珈时,尚是十余岁的懵懂女生,心目中的大学校长,是位高

不可攀的巨人。

在“新生训练周”中,抚五先生莅临训话,那是我第一次看

到他。

但见身着蓝色长袍,黑色马褂,面容端凝,举止严肃,完全是循循雅

素的儒者典范。

他除了勉励我们新生应如何用功读书,如何锻炼身体,德、

智、体、群,四育齐头并进外,对于女生教育,尤当注意自尊自重,自强不

息。

在求学期间,不宜广交游,贪逸乐等等。

这番谆谆告诫,十分平易近人。

打破了我混沌心目中多年来的巨人偶像,他原是一位颇有古风的今之君子。

此后两年,因大学中缺少公公集会——如中学里的“纪念周”之类。

也

就少有机会再见到校长。

只听到化学系学长们互相传说:抚五先生本是一位杰出的化学教授,可惜转业行政工作,反而掩盖了他的长才。

——殷正慈:《我所知道的王抚五先生》

抚五公自1933年到1945年,任武大校长长达12年,他平素一贯爱穿长袍,从不西装革履。

一次有同学问他:“我国的传统礼服,为长袍马褂,校长为什么只爱穿长袍,而不穿马褂呢?”抚五公答曰:“马褂带有封建官阶之意,过去帝王赐‘黄马褂’就是一种官职,我是搞教育的,不是来做官的;我只穿长袍,既简便,又保暖,也表示我们为人处世,要‘一身正气,两袖清风,刚正自立,不卑不亢’之意。

……”

——王允斌:《追忆雪艇、抚五校长的几件往事》

武汉大学校史研究会宣。