抗糖尿病药物合成进展

- 格式:docx

- 大小:119.25 KB

- 文档页数:12

收稿日期:2014-03-11基金项目:国家自然科学基金资助项目(No.21276238)。

作者简介:杜铁奇(1989-),男,硕士研究生,主要从事药物及中间体的合成。

E-mail:perfectdtq@ 。

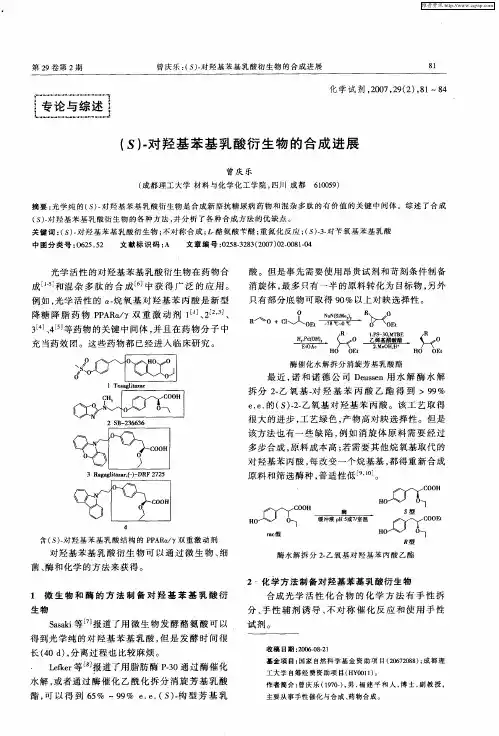

C-芳基糖苷类SGLT2抑制剂的合成研究进展杜铁奇,郑亿,朱灵龙,钟为慧(浙江工业大学药学院长三角绿色制药协同创新中心,浙江杭州310014)摘要:钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂是目前Ⅱ型糖尿病药物研究的热点之一。

通过抑制这种在肾脏特异性表达的钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2),可以减少肾脏对葡萄糖的重吸收,增加葡萄糖在尿中的排泄,从而降低血糖。

本文将针对已上市的C-芳基糖苷类SGLT2抑制剂伊格列净和恩格列净的合成路线进行简要评述。

关键词:SGLT2抑制剂;钠-葡萄糖协同转运蛋白;Ⅱ型糖尿病;合成方法文章编号:1006-4184(2015)9-0019-05医药化工糖尿病主要分为Ⅰ型糖尿病和Ⅱ型糖尿病,前者是由于胰岛β细胞不能产生足够的胰岛素(胰岛素绝对缺乏)所致,后者是由于胰岛素分泌不足或胰岛素抵抗(胰岛素相对缺乏)所致[1]。

糖尿病患者中约有90%~95%属于Ⅱ型糖尿病。

目前在全球大部分国家,糖尿病发病率都在上升。

据最新数据显示,2014年世界糖尿病患者达到3.87亿,而中国糖尿病患者已达1.14亿,约占全球糖尿病人总数的三分之一,已成为全球患糖尿病人数最多的国家。

糖尿病已成为全球性严重的公共卫生问题。

虽然目前有多种可用的抗糖尿病药物,但大多数情况下,高血糖的症状仍不能得到有效控制,而且还伴有不少副作用[2]。

因此,开发一类新作用机制的抗糖尿病药物非常迫切。

近年来,研究者们发现通过抑制钠-葡萄糖协同转运蛋白(SGLT2)的活性,可抑制肾小球对葡萄糖的重吸收,增加葡萄糖在尿液中的排泄来达到降低血糖的目的,这是一种控制血糖的新的作用机制[3~6]。

SGLT2抑制剂成为抗糖尿病药物研究的新靶点[7]。

糖尿病领域药物的研究进展与临床应用摘要目的:为临床合理应用降血糖药提供参考。

方法:介绍降血糖药的研究进展,对几种新型降血糖药进行临床应用评价。

结论:提出几点合理应用降血糖药的建议。

糖尿病为慢性疾病,其所致的各种并发症已成为患者致残和早死的主要原因,因此糖尿病领域药物的研究显得尤为重要。

关键词糖尿病降血糖药物研究进展临床应用评价中国糖尿病患病率曾经是世界上最低的国家之一。

经过多年的发展,药物种类日益丰富,通过各自不同的作用机理,给不同的患者带来益处。

降糖药物的研究进展磺脲类药物:磺脲类药物是2型糖尿病的主要口服降糖药物,它是通过和胰岛B细胞膜上磺脲类药物受体特异性结合,刺激胰岛素分泌。

第一代磺脲类药物主要有甲磺丁脲、氯磺丙脲等,后者由于作用时间长和低血糖风险大已很少用。

第二代磺脲类药物主要有格列本脲、格列吡嗪、格列齐特、格列喹酮等。

第三代磺脲类降糖药有格列美脲。

它有双重作用:即有刺激B细胞分泌胰岛素的作用,又有不依赖胰岛素的降糖作用,既拟胰岛素的作用;另外,还有胰岛素增敏作用。

亚莫利与传统磺脲类药物相比有较强的胰外作用,而促胰岛素分泌作用较其他同类药物弱。

2型糖尿病与高胰岛素血症有关,亚莫利在较低的胰岛素水平下既能发挥相同的降糖作用,减少了高胰岛素血症的发生。

与其他的磺脲类药物不同,亚莫利不仅不增加体重,在较肥胖的患者中,甚至有减轻体重的作用。

双胍类药物:双胍类药物和磺脲类药物相比最主要的特点是,其降糖机理不是增加胰岛素分泌,而主要是增加基础状态下糖的无氧酵解,抑制肠道内葡萄糖的吸收,减少肝糖输出,增加胰岛素受体的结合和受体后作用,改善对胰岛素的敏感性,从而增加肝对糖的摄取。

此外,双胍类药物还有降血脂作用。

目前临床上用于治疗2型糖尿病的双胍类降糖药物为二甲双胍。

葡萄糖苷酶抑制剂:其降糖机制为抑制小肠刷状缘上的α葡萄苷酶,使蔗糖和寡糖,麦芽糖等向單糖转变的速度减慢,使蔗糖和寡糖的吸收减少80%,从而造成肠道葡萄糖吸收减缓,进而改变餐后血糖。

抗糖病药物的研发与应用抗糖尿病药物的研发与应用糖尿病是一种慢性代谢性疾病,世界各地的糖尿病患者数量逐年增加。

为了帮助患者更好地控制血糖水平并减少并发症的发生,研发抗糖尿病药物成为医学界的重要研究方向之一。

本文将探讨目前抗糖尿病药物的研发与应用情况。

一、胰岛素和口服药物是常见的治疗糖尿病的药物目前,用于治疗糖尿病的药物主要分为胰岛素和口服药物两类。

胰岛素是一种需要注射使用的药物,用于补充胰岛素的缺乏。

而口服药物则通过不同的途径,如促进胰岛素分泌、提高组织对胰岛素的敏感性等来控制血糖水平。

此外,还有一些新型药物,如肠胃激素类药物和胰岛素类似物等,也在不断研发中。

二、药物的研发目标与挑战抗糖尿病药物的研发目标主要包括控制血糖水平、减少胰岛素抵抗和改善胰岛素分泌等。

然而,研发抗糖尿病药物面临着一些挑战。

首先,糖尿病的发病机制复杂,需要综合考虑多个因素进行治疗。

其次,不同病人的病情各异,需要量身定制个体化的治疗方案。

此外,药物研发过程中还需要考虑药物的安全性和耐受性等问题。

三、常见的抗糖尿病药物及其作用机制1. 口服降糖药物:(1)磺脲类药物:如格列本脲、格列美脲等,通过刺激胰岛素的分泌,降低肝脏糖原的释放,提高组织对胰岛素的敏感性。

(2)双胍类药物:如二甲双胍,通过抑制肝糖原的合成、减少肠道对葡萄糖的吸收,促进组织对葡萄糖的利用来降低血糖水平。

(3)α-葡萄糖苷酶抑制剂:如阿卡波糖、伏格列波糖等,通过抑制肠道对碳水化合物的吸收,减缓血糖的升高速度。

2. 胰岛素类药物:(1)胰岛素注射剂:包括长效胰岛素、中效胰岛素和短效胰岛素等,用于补充胰岛素的缺乏,调节血糖水平。

(2)胰岛素类似物:如胰岛素促分泌剂,通过模拟胰岛素在体内的作用来促进胰岛素的分泌。

四、新型抗糖尿病药物的研发趋势近年来,随着研究的不断深入,新型抗糖尿病药物逐渐受到关注。

一些具有创新性的药物如GLP-1受体激动剂、SGLT-2抑制剂等被认为有望成为治疗糖尿病的新选择。

药物化学中的抗糖病药物研究随着现代生活方式的改变和不良饮食习惯的普及,糖尿病患者人数逐年增加。

糖尿病是一种由于胰岛素分泌不足或细胞对胰岛素抵抗而引起的慢性代谢性疾病。

为了帮助糖尿病患者控制血糖水平,降低并发症的发生率,药物化学领域一直致力于研发抗糖尿病药物。

一、抗糖病药物的分类抗糖病药物根据其作用机制的不同可以分为以下几类:胰岛素增敏剂、胰岛素分泌促进剂、胰岛素释放抑制剂、糖原合成抑制剂和肠道吸收延缓剂等。

1. 胰岛素增敏剂胰岛素增敏剂主要通过提高机体对胰岛素的敏感性来降低血糖水平。

常见的胰岛素增敏剂有双胍类药物如二甲双胍、格列本脲等。

2. 胰岛素分泌促进剂胰岛素分泌促进剂主要通过刺激胰腺β细胞分泌更多的胰岛素来降低血糖水平。

例如磺酰脲类药物如格列齐特。

3. 胰岛素释放抑制剂胰岛素释放抑制剂能够抑制胰岛素的分泌,从而减少血糖水平的升高。

酮酸类似物药物如阿卡波糖就属于这一类别。

4. 糖原合成抑制剂糖原合成抑制剂通过抑制肝脏中糖原的合成来减少血糖水平的升高。

常用的糖原合成抑制剂有胰岛素和胰岛素释放增敏剂等。

5. 肠道吸收延缓剂肠道吸收延缓剂主要通过减慢肠道中碳水化合物的吸收速度,降低血糖水平。

α-葡萄糖苷酶抑制剂如阿卡波糖就是一种常用的肠道吸收延缓剂。

二、抗糖病药物的研究进展在过去的几十年里,药物化学领域取得了显著的进展,不断涌现出新的抗糖病药物。

这些药物在提高治疗效果、减少副作用等方面都有重要作用。

1. 新型胰岛素增敏剂的研究近年来,研究人员发现了一些新型胰岛素增敏剂,如GLP-1类似物。

这类药物可以模拟胰岛素样生长因子-1(GLP-1)的作用,增强胰岛素的分泌,同时减少胃肠动力和食欲的增加,进而达到降低血糖的效果。

2. 抑制肝糖原释放的新药物研究人员还发现了一些新的抑制肝糖原释放的药物。

这些药物通过调节肝脏中糖原的合成和分解,减少肝糖原的释放,从而降低血糖水平。

这为防治糖尿病提供了新的药物靶点。

中药抗糖尿病的研究进展D(保密论文在解密后遵守此规定)论文作者(签名):二〇年月日目录1. 糖尿病 ................................................................................................................................... - 1 -1.1糖尿病的分类 .................................................................................................................. - 1 - 1.2主要的发病机制 .............................................................................................................. - 2 - 1.3目前主要治疗方法 .......................................................................................................... - 2 -1.3.1口服降糖药物................................................................................ 错误!未定义书签。

1.3.2注射胰岛素 .................................................................................... 错误!未定义书签。

1.3.3营养治疗 ........................................................................................ 错误!未定义书签。

针对糖尿病的创新药物设计与合成一、引言糖尿病是一种全球性的慢性疾病,已成为当今社会健康管理的重点和挑战之一。

根据国际糖尿病联合会的数据显示,全球约有4.25亿人患有糖尿病,并且这个数字还在不断增长。

当前,治疗糖尿病的主要方式是使用胰岛素或者口服降糖药物,但这些药物存在一些局限性,如副作用多,且能力有限。

研发创新的糖尿病药物显得尤为重要。

本报告以为课题,分析了糖尿病药物研发的现状、存在问题,并提出了相应的对策和建议。

二、现状分析(1)胰岛素和口服降糖药物的局限性胰岛素是目前糖尿病治疗的重要手段之一,但由于其注射给药方式,使得患者遭受痛苦,且易引发低血糖等副作用。

口服降糖药物虽然能够减少患者使用胰岛素的需求,但其长期使用会导致体内产生耐药性,副作用相对较多。

(2)传统药物研发的瓶颈传统药物研发流程较为繁琐,耗时长,费用高,且效果有限。

目前,糖尿病研发药物的主要方向仍然集中在胰岛素、胰岛素增敏剂和降糖药物等传统药物上。

(3)分子靶点的研究进展近年来,随着基因测序技术的发展,对糖尿病发病机制和相关分子靶点的研究有了重大突破。

例如,GLP-1受体激动剂、DPP-4抑制剂等新型分子靶点的研究成果为糖尿病药物的创新设计提供了有力支持。

三、存在问题(1)药物的效果不稳定很多目前的糖尿病药物效果并不稳定,疗效较差。

部分药物无法满足不同患者的个体化需求,需进一步提高药物的选择性和针对性。

(2)药物的副作用较多胰岛素和口服降糖药物均具有一定的副作用,例如胰岛素易导致低血糖,口服降糖药物则易产生肝脏损伤等。

目前,尚缺乏安全性更高、副作用更小的糖尿病治疗药物。

四、对策建议(1)加强糖尿病药物创新设计针对糖尿病药物研发现状,应加强创新设计研究,深入了解糖尿病发病机制和分子靶点,并开展有效的药物筛选和合成工作。

借助现代化学合成技术,提高药物的活性和选择性,降低副作用。

(2)采用多靶点药物策略针对糖尿病的复杂性,可以采用多靶点药物策略,同时作用于多个分子靶点。

糖尿病治疗药物研究进展一、本文概述糖尿病是一种全球性的健康挑战,影响着数亿人的生活质量。

随着疾病负担的日益加重,糖尿病治疗药物的研究与开发显得尤为重要。

本文旨在全面概述糖尿病治疗药物的研究进展,从传统的口服降糖药物到最新的创新疗法,旨在为读者提供全面而深入的糖尿病治疗药物知识。

我们将首先回顾糖尿病的流行病学特点和疾病机制,以便为后续的药物研究进展提供背景。

接着,我们将重点介绍各类糖尿病治疗药物的发展历程、作用机制、临床应用以及优缺点。

这些药物包括胰岛素及其类似物、口服降糖药、胰高血糖素样肽-1受体激动剂、二肽基肽酶-4抑制剂等。

我们还将关注近年来新兴的治疗策略,如细胞疗法、基因疗法以及免疫疗法等。

本文还将对糖尿病治疗药物的研究趋势进行展望,分析未来可能的研究方向和挑战。

我们希望通过本文的阐述,为糖尿病治疗药物的研究和发展提供有益的参考,同时也为患者提供更多、更好的治疗选择。

二、糖尿病治疗药物分类糖尿病治疗药物按照其主要作用机制和化学结构可以分为多个类别。

这些类别包括胰岛素及其类似物、口服降糖药、胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂、二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂、钠-葡萄糖共转运蛋白2(SGLT2)抑制剂等。

胰岛素及其类似物:这类药物主要用于治疗1型糖尿病和某些类型的2型糖尿病。

它们通过模拟人体自然产生的胰岛素来发挥作用,帮助细胞吸收葡萄糖并转化为能量。

常见的胰岛素类型包括短效、中效和长效胰岛素。

口服降糖药:这类药物主要用于治疗2型糖尿病。

根据其作用机制,可以分为磺脲类、双胍类、噻唑烷二酮类、α-葡萄糖苷酶抑制剂、DPP-4抑制剂、SGLT2抑制剂等多种。

这些药物通过不同的方式降低血糖,如刺激胰岛素分泌、减少葡萄糖的产生、延缓葡萄糖的吸收等。

GLP-1受体激动剂:这类药物通过模拟肠促胰素GLP-1的作用来降低血糖。

它们能刺激胰岛素分泌并抑制胰高血糖素分泌,从而帮助控制血糖水平。

这类药物通常以注射形式使用,如艾塞那肽和利拉鲁肽等。

SGLT-2 抑制剂药物研究进展摘要: SGLT-2抑制剂药物具有较好的药效、耐受性和安全性,能高效地降低血糖,已成为一种新的治疗2型糖尿病(T2DM)高血糖的方法。

本文综述了近些年来基于SGLT-2抑制剂制备方法的最新进展、并对不同制备方法工艺的优缺点进行比较,通过对制备方法的理解,旨在为SGLT-2抑制剂工业制备提供技术支持。

关键词:SGLT-2抑制剂;2 型糖尿病;药物治疗一、SGLT-2抑制剂简介SGLT-2抑制剂是一种治疗II型糖尿病的新型药物。

这类药物可以通过选择性地抑制糖尿病患者肾小管对葡萄糖的吸收作用,增加尿糖排出,起到了改善血糖的效果。

由于较好的降糖效果和较小的副作用,该类药物具有很好的市场前景。

这类SGLT-2糖尿病药物结构通式如下:目前, SGLT-2类抑制剂已有7个药物分别被美国FDA和欧盟EMA和日本PMDA批准上市销售,已上市的SGLT-2抑制剂主要有达格列净、恩格列净、卡格列净、托格列净、鲁格列净、伊格列净和埃格列净等药物。

二、SGLT-2抑制剂制备路线1、原研公司报道的制备工艺路线SGLT-2抑制剂具有相同的母核结构和药效靶点,因此,SGLT-2抑制剂的制备工艺路线基本一致。

文献【1】报道合成SGLT-2抑制剂工艺路线主要由糖苷合成工艺步骤、还原甲氧基合成工艺步骤和脱羟基保护三个合成工艺步骤组成。

在糖苷合成工艺步骤中,卤代芳香化合物和金属锂试剂发生交换反应,然后在低温条件下与葡萄糖酸内酯化合物发生糖苷反应;所得糖苷中间体在酸试剂催化条件下,与醇加成还原反应生成甲氧基化合物;最后在路易斯酸和还原试剂条件下,脱掉烷氧基,水解除去保护基得到含有C糖苷键的C-芳基SGLT-2抑制剂,制备路线如下:上述合成工艺路线中,文献报道的具体工艺路线各有差异,原研公司开发的工艺路线中,主要分为以下几种情况【2】:(1)乙酰基化合物为反应底物当I-4化合物结构式中P为乙酰基时,生成乙酰基甲氧基化合物III-3,在催化剂BF3溶液或三氯化铝和还原剂三乙基硅烷的条件下,还原脱掉甲氧基生成β-糖苷乙酰化合物,这类乙酰基β-糖苷是非常稳定,可以通过结晶纯化得到高纯度的β-糖苷化合物,然后碱性条件下水解成产物。

糖尿病治疗药物研究进展文献综述【摘要】:【关键词】:糖尿病,治疗药物,研究进展【摘要】:随着对糖尿病基础理论研究的深入,加深了对胰岛B细胞生理学和胰岛素外周作用机制的了解,已研制出具有多种作用机制的新型抗糖尿病药物用于临床评价和治疗。

本文将降血糖药物研究进展按作用机制分别综述如下。

糖尿病是由遗传因素、免疫功能紊乱、微生物感染及其毒素、自由基毒素、精神因素等等各种致病因子作用于机体导致胰岛功能减退、胰岛素抵抗等而引发的糖、蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱综合征,临床上以高血糖为主要特点,典型病例可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现,即“三多一少”症状,糖尿病(高血糖)一旦控制不好会引发并发症,导致肾、眼、足等部位的衰竭病变,且无法治愈。

糖尿病可分为胰岛素依赖型(1型,即IDDM)和非胰岛素依赖型(2型,即NIDDM),其中2型患者占糖尿病病例的80%以上。

目前,对于1型糖尿病的治疗,研究方向是开发给药方便、有效的胰岛素制剂及代用品。

而对于2型糖尿病的治疗,传统的磺酰脲类和双胍类口服降糖药疗效有限,并且无法根本阻止胰岛13细胞的进一步坏死,导致胰岛素依赖。

随着对糖尿病基础理论研究的深入,加深了对胰岛B细胞生理学和胰岛素外周作用机制的了解,已研制出具有多种作用机制的新型抗糖尿病药物用于临床评价和治疗。

本文将降血糖药物研究进展按作用机制分别综述如下。

1胰岛素、胰岛素类似物及其制剂胰岛素(insulin)是一种由两条多肽链组成的酸性蛋白质,A链含21个氨基酸残基,B链含30个氨基酸残基,A、B两链通过两个二硫键共价相联。

药用胰岛素多从猪、牛胰腺提取。

目前可通过DNA重组技术人工合成胰岛素,还可将猪胰岛素B链第30位的丙氨酸用苏氨酸替代而获得人胰岛素。

对于1型糖尿病一般采用运动饮食疗法和胰岛素控制血糖水平的联合治疗。

科研人员在开发胰岛素类似物并寻找更方便的输药系统方面做了大量工作,目前已有多种产品面市。

2型糖尿病药物治疗的新进展引言:2型糖尿病是一种常见的慢性疾病,影响着全球数亿人的生活质量。

尽管我们已经有了多种治疗糖尿病的药物,但仍需要不断的研究和开发新的治疗方法。

本文将探讨近年来2型糖尿病药物治疗的新进展。

一、传统糖尿病药物1、胰岛素:胰岛素是治疗糖尿病最有效的药物之一,它可以帮助身体细胞吸收血糖,从而降低血糖水平。

然而,胰岛素的使用常常伴随着低血糖的风险,需要密切监测。

2、口服降糖药:口服降糖药包括二甲双胍、磺酰脲类、格列奈类等,这些药物可以不同程度地降低血糖水平。

然而,这些药物的疗效和副作用因人而异,且长期使用可能产生耐药性。

二、新型糖尿病药物1、胰高血糖素样肽-1(GLP-1)类似物:GLP-1是一种自然产生的激素,可以刺激胰岛素分泌并抑制胰高血糖素的分泌,从而降低血糖水平。

近年来,GLP-1类似物已经被开发出来,如利拉鲁肽和度拉鲁肽,它们具有更长的半衰期和更高的稳定性,可以减少注射频率,提高患者依从性。

2、SGLT-2抑制剂:SGLT-2是一种肾脏中的糖通道,可以促进血糖的排泄。

SGLT-2抑制剂可以抑制SGLT-2的活性,从而降低血糖水平。

最近上市的卡格列净和达格列净等SGLT-2抑制剂已经成为治疗糖尿病的新选择。

3、葡萄糖激酶激动剂:葡萄糖激酶是一种肝脏中的酶,可以刺激肝脏对葡萄糖的吸收和储存。

葡萄糖激酶激动剂可以激活葡萄糖激酶,从而降低血糖水平。

目前正在研究中的药物如西格列汀和瑞格列汀等已经显示出良好的疗效和安全性。

三、展望未来随着科学技术的不断进步和研究人员对糖尿病发病机制的深入了解,未来可能会有更多新型糖尿病药物问世。

例如,针对胰岛素抵抗、炎症反应、氧化应激等病理生理过程的靶点将会成为药物研发的重点。

联合用药方案可能会更加个性化,以提高疗效并减少副作用。

本文2型糖尿病药物治疗的新进展为患者提供了更多选择和更好的治疗效果。

新型糖尿病药物在作用机制、疗效和安全性等方面都取得了显著进展。

糖尿病药物治疗的现状及进展研究一、本文概述糖尿病,作为一种全球性的慢性代谢性疾病,其发病率逐年上升,对全球公共卫生构成了巨大的挑战。

糖尿病的治疗涉及到生活方式调整、药物治疗、胰岛素治疗等多个方面,其中药物治疗作为糖尿病管理的重要手段,其现状及进展研究对于优化治疗方案、提高患者生活质量具有重要意义。

本文旨在全面梳理糖尿病药物治疗的现状,包括各类口服降糖药物和胰岛素的发展历程、作用机制、临床应用以及存在的问题等。

本文还将关注近年来糖尿病药物治疗领域的新进展,包括新型降糖药物的研发、药物治疗策略的更新以及个体化治疗方案的探索等。

通过对糖尿病药物治疗现状及进展的深入研究,本文旨在为临床医生和糖尿病患者提供更加全面、准确的治疗信息和指导,推动糖尿病药物治疗的不断优化和发展。

二、糖尿病药物治疗现状糖尿病药物治疗作为糖尿病管理的重要手段,长期以来一直是医学研究的热点和前沿领域。

随着科学技术的进步和药物研发的深入,糖尿病药物治疗现状呈现出多元化、个性化和精准化的特点。

口服降糖药物是目前糖尿病治疗中最常用的一类药物,包括双胍类、磺脲类、格列奈类、α-葡萄糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类、DPP-4抑制剂、SGLT-2抑制剂等。

这些药物通过不同的机制降低血糖,为糖尿病患者提供了多种选择。

然而,口服降糖药物的使用也受到一定的限制,如部分药物可能导致低血糖、体重增加等副作用,且对于晚期糖尿病患者,口服药物治疗效果往往不理想。

胰岛素及其类似物是糖尿病治疗的另一重要类药物。

胰岛素通过模拟人体自然分泌的胰岛素,促进细胞对葡萄糖的摄取和利用,从而降低血糖。

随着胰岛素制剂的不断改进和优化,如长效、短效、超速效胰岛素的出现,使得胰岛素治疗更加灵活和个性化。

然而,胰岛素治疗也存在一定的挑战,如注射不便、低血糖风险等。

近年来,随着精准医疗和个体化治疗理念的兴起,糖尿病药物治疗也呈现出精准化的趋势。

通过基因检测、表型分析等手段,医生可以为患者制定更加精准的治疗方案,选择合适的药物和剂量,提高治疗效果,降低副作用。

糖尿病治疗药物的研究进展摘要糖尿病患病率呈逐年上升趋势,糖尿病本身及其并发症严重危害人类健康,糖尿病的治疗已成为全球性的重大公共卫生问题。

本文简要的综述了临床上常见的几类降糖药物,即胰岛素及胰岛素类似物、增强胰岛素敏感性药物、促进胰岛素分泌药物、α-葡萄糖苷酶抑制剂、新型降糖药物及传统中药,以期为临床上更加安全、有效、合理的选择降糖药物提供一定的依据。

关键词糖尿病;治疗药物;合理用药糖尿病是由于胰岛素分泌相对不足或绝对不足而引起,以高血糖为主要特征并伴有多种并发症的代谢性疾病,是内分泌科的常见疾病[1]。

糖尿病分为1型糖尿病、2型糖尿病和妊娠期糖尿病,其中2型糖尿病约占糖尿病发病总数的95%以上,其危害程度也最大,可以引起包括神经系统病变、循环系统病变、肾病、眼病和足病多种急性和慢性并发症[2]。

糖尿病本身及其并发症严重危害人类健康,糖尿病的治疗已成为全球性的重大公共卫生问题[3]。

本文作者将对糖尿病现有治疗药物进行文献综合分析,以期为临床上更加安全、有效、合理的选择降糖药物提供一定的依据。

1 胰岛素及胰岛素类似物胰岛素在胃内会被消化酶及胃酸破坏,从而失去活性,因此,临床上应用胰岛素注射液[4]。

胰岛素按照化学结构和来源不同,可以分为人胰岛素、动物胰岛素和胰岛素类似物;按照作用时间长短可以分为长效、中效、短效、超短效及预混胰岛素。

如人工合成的长效胰岛素甘精胰岛素降糖作用可持续24 h,1次/d;中效胰岛素如优泌林N和诺和灵N等,作用时间可持续10 h以上,建议在睡前注射;短效胰岛素如诺和灵R需要在餐前30 min注射;超短效如诺和锐和优泌乐等,在注射5 min后就会发挥作用,需在用餐前5 min注射;预混胰岛素是将中效和短效胰岛素按一定比例混合。

在临床上,使用胰岛素应从低剂量开始,然后根据患者血糖变化情况来调整胰岛素用量。

2 增强胰岛素敏感性药物相关研究表明,胰岛素抵抗是2型糖尿病患者的主要发病机制之一,若单纯采用胰岛素及胰岛素类似物类药物治疗,难以达到理想效果[5]。

抗糖尿病药物合成进展摘要:糖尿病是一种病因复杂的慢性疾病,严重威胁着人体健康,其患病率呈逐年上升趋势,治疗糖尿病已成为全球性的重大公共卫生问题。

研究者不断开发研制新型、有效、安全的治疗药物,现研究的抗糖尿病化合物主要分为化学合成类药物包括胰岛素增敏剂、胰岛素促分泌素、肠促胰岛素、钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂、α-葡萄糖苷酶抑制剂、胰岛淀粉样多肽类似物,以及一些对天然活性物质改性的药物。

本文就目前开发的抗糖尿病化合物进行了分类,简单阐述了其作用机制与合成方法,并提出今后抗糖尿病药物研究发展趋势。

关键词:糖尿病;降糖药;合成;机理Synthesis and Advances in Anti-diabetes Drugs Abstract:As a chronic disease, diabetes threatens human health seriously. The prevalence of diabetes is increasing annually, and the treatment of diabetes has become a major global public health problem.Researchers develop new, effective and safe therapeutic drugs constantly, the synthetic antidiabetic drugs includes insulin sensitizers, insulin secretagogues, incretins,sodium - glucose co-transporter 2 inhibitors, á-glucosidase inhibitors, amylin analogs and some of the natural active substances modified drugs. In this paper, the current study of anti-diabetic compounds were classified, and briefly described its mechanism of action and synthesis methods, put forward the development trend of the future anti-diabetic drug research .Keywords: diabetes; hypoglycemic drugs; syntheses;mechanism1.引言糖尿病是一种内分泌代谢性型疾病,由体内胰岛素绝对或相对不足所致。

近年来,糖尿病的患病率逐年增加,2015年全球患糖尿病的人口约为4.15亿,预计2040年将会增至6.42亿[1]。

如果不能积极有效地对糖尿病进行治疗,极易引发诸多威胁糖尿病病人的生命安全的并发症,因此,研制出安全、高效抗糖尿病药物来维持正常人体血糖水平对于预防糖尿病及其并发症意义重大。

1.1糖尿病分类临床上将糖尿病划分为两类,一类是I型糖尿病,另一类Ⅱ型糖尿病。

前者为胰岛素依赖型,是胰岛β细胞受到破坏,血浆胰岛素水平低于正常值从而导致高血糖的疾病类型。

这类糖尿病约占所有糖尿病患者10%,其治疗只能依赖于外源性胰岛素,抗病药物研究方向是研发给药方便、安全有效的胰岛素制剂及替代品[2];后者为非胰岛素依赖型,是由于胰岛素分泌相对缺乏及胰岛素作用环节不健全所致血糖升高的疾病类型[3]。

这类疾病的特征是胰岛β细胞功能恶化,肝脏、骨骼肌、脂肪组织对胰岛素的敏感性逐渐降低。

目前,大部分糖尿病患者为Ⅱ型糖尿病,占全世界总糖尿病病例的90%以上[4]。

对于II 型糖尿病,治疗关键在于开发促使胰岛β细胞分泌更多胰岛素,改善机体对胰岛素敏感性的化学药物。

1.2糖尿病发病机理I型糖尿病的病因相对简单,是由于胰岛β细胞受到破坏,不能合成和分泌足够胰岛素引起。

致病原因可能有下列因素:遗传因素,自身免疫,胰岛素拮抗激素,病毒感染等[5]。

与Ⅰ型糖尿病不同,Ⅱ型糖尿病的发病机制更为复杂,具体病因可主要归纳成以下两个方面:(1)胰岛素抵抗:胰岛素抵抗指是指胰岛素针对其靶组织的效应降低,同时促进骨骼肌、脂肪组织摄取葡萄糖并加以利用或储存的效力减弱,以及胰岛素抑制肝葡萄糖输出的作用减退。

为克服胰岛素抵抗,胰岛β细胞会代偿性分泌更多胰岛素以维持糖代谢,当β细胞的胰岛素分泌功能受到损害,血糖水平持续高于正常范围,就会引起Ⅱ型糖尿病[6]。

(2)胰岛素分泌缺陷:胰岛素分泌是双相的。

第一时相胰岛素分泌,又称第一高峰,是指人体接受葡萄糖注射后前10 min的胰岛素分泌,在肝脏发挥作用,促进内源性葡萄糖生成的抑制作用。

第一相胰岛素分泌减弱,血浆葡萄糖水平将不断增加,导致胰岛素持续释放,血糖恢复至极限水平,为第二峰[7]。

患糖尿病前的状态之一就是第一时相胰岛素分泌减弱,Ⅱ型糖尿病患者几乎没有第一时相胰岛素分泌[8]。

糖尿病不能根治,患者只能终生依赖药物。

随着对糖尿病基础理论研究的深入,目前对于治疗糖尿病的常规药物以及天然活性物质改性药物的合成生产已有报道。

本文就已见报道的抗糖尿病药物作用机理及其合成综述如下。

2.抗糖尿病化学合成药物2.1胰岛素增敏剂2.1.1双胍类双胍类药物最早出现在中世纪欧洲,人们发现山羊豆可用于治疗糖尿病,随后分离纯化出山羊豆中的活性物质胍。

在此基础上,一系列双胍化合物被合成出来。

双胍类药物包括苯乙双胍、二甲双胍和丁福明等,可作为口服抗高血糖剂用于治疗Ⅱ型糖尿病。

2.1.1.1二甲双胍二甲双胍,别名甲福明,适用于节制饮食和从事运动不能控制血糖的II 型糖尿病。

二甲双胍因其降糖和降糖基化血红蛋白能力较强而作为Ⅱ型糖尿病的一线用药,它既能单独,又能与其他抗高血糖药物联合使用。

此外,二甲双胍还可以作为抗肿瘤剂和心脏保护剂,适用性很广。

其作用机制可能如下:(1)二甲双胍能增强肝细胞胰岛素受体的酪氨酸激酶活力,增加脂肪细胞胰岛素受体与胰岛素的结合力。

(2)二甲双胍可以抑制糖异生,促进消化道对糖的利用。

(3)二甲双胍能改善胰岛素抵抗,促进葡萄糖转运蛋白-4的表达以及胰岛素的信号传递,提高胰岛素敏感性[10]。

工业上以氰胺与盐酸二甲胺为原料,在145~150 ℃条件下反应2 h,经冷却、抽滤后得到二甲双胍粗制品,最后用不同比率乙醇进行重结晶,获得白色晶体即为盐酸二甲双胍,产品总收率为93.1%[11]。

2.1.1.2苯乙双胍苯乙双胍又叫降糖灵,可用于治疗II 型糖尿病及部分I型糖尿病。

苯乙双胍能促进肌肉细胞摄取葡萄糖并对其进行糖酵解,并能抑制糖异生。

它与胰岛素联合使用时能减少胰岛素的用量,起到很好的降血糖作用。

苯乙双胍盐酸盐为苯乙双胍药用形式,有两种合成方法:1)利用无水乙醇和金属钠与苯乙睛反应得到β-苯乙胺,以β-苯乙胺盐酸盐与双腈胺进行缩合,通过乙醇重结晶后,获得苯乙双胍盐酸盐成品[12]。

2)将苯甲醛和酸酐缩合后在碱液中常压氢化后,再经酸化即得β-苯丙酸,β-苯丙酸与尿素反应生成β-苯丙酰胺,然后与次溴酸钠进行霍夫曼反应获得β-苯乙胺。

β-苯乙胺盐酸盐与双腈胺缩合即可得到苯乙双胍盐酸盐[13]。

2.1.2噻唑烷二酮类(TZDs)药物噻唑烷二酮类是一种抗II 型糖尿病的药物,对改善胰岛素抵抗,纠正糖代谢和脂肪代谢异常十分有效。

它还具有治疗其它代谢综合症的能力,可以调节脂质代谢、降血压、抗动脉粥样硬化、抑制炎症反应等。

噻唑烷二酮类的主要代表药物为吡格列酮和罗格列酮。

2.1.2.1吡格列酮吡格列酮又叫安可妥,可改善外周组织及肝脏的胰岛素抵抗,减少肝糖的输出。

其合成工艺如下:在KOH存在的条件,先将5-乙基-2-羟乙基吡啶与对氟苯甲醛反应,可得4-{2-(5-乙基-2-吡啶基)乙氧基}苯甲醛,再与2,4-噻唑烷二酮进行缩合,以Ni-Cu-Fe 为催化剂加氢还原经盐酸酸化即得盐酸吡格列酮[14]。

2.1.2.2罗格列酮罗格列酮是一种新型的噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂,其药物形式为马来酸罗格列酮,适用于II 型糖尿病。

马来酸罗格列酮与过氧化物酶体增殖物激活受体特异性结合,减少生成游离脂肪酸,提高机体胰岛素的敏感性[15]。

其合成工艺如下:将2-氯吡啶与2-(甲氨基)乙醇反应得2-(甲基-2-吡啶氨基)乙醇,再以氢化钠为催化剂与4-氟苯甲醛缩合分离得到4-[ 2-(甲基-2-吡啶氨基)乙氧基] 苯甲醛,最后在镁和甲醇作用下,与2 , 4-噻唑烷二酮缩合制得罗格列酮,产率为17.7%[16]。

2.2胰岛素分泌促进剂胰岛素分泌促进剂是通过促进胰岛β细胞释放胰岛素,从而增加β细胞对血糖刺激的敏感性来治疗糖尿病。

胰岛素分泌促进剂可分为磺胺类降糖药和非磺胺类降糖药。

2.2.1磺胺类降糖药物磺胺类降糖药是在研究磺胺类抗菌药构效关系的过程中发现的,目前已在临床上应用近40年。

它既是有效治疗Ⅱ型糖尿病的重要药物,也能在Ⅰ型糖尿病的治疗起作用。

磺胺类药物因结构式中都含有R1-SONHCONH-R2 基本结构而得名[17]。

第一代磺酰脲类药物如甲苯磺丁脲,其侧链为苯和脂肪链,第二代磺酰脲类药物的侧链多为酰胺基团和环己烷衍生物,如格列苯脲、格列美脲等[18]。

2.2.1.1甲苯磺丁脲甲苯磺丁脲一般用于治疗Ⅱ型糖尿病,它是通过刺激胰岛分泌胰岛素,从而起到降血糖的作用。

金永君等用甲基苯磺酰胺与氯甲酸乙酯进行N-甲酰化反应,生成对甲苯磺酰胺甲酸乙酯,然后与正丁胺发生胺解反应制得甲苯磺丁脲。

该方法原料来源广泛、操作简便、收率高[19]。

其合成工艺见图1。

S ONH 2ONH O O 2S OO NHNH图1甲苯磺丁脲的合成路线[19]2.2.1.1格列美脲 格力美脲别名格列美吡拉、贺普丁,适用于Ⅱ型糖尿病的治疗。

格列美脲是目前临床评价较好的磺酰脲类降糖药,其优点主要表现在疗效好、作用时间久、用药量少、副作用小等方面。

格列美脲的合成相对容易。

首先从乙酰乙酸乙酯出发,制备关键中间体3-乙基-4-甲基-3-吡咯啉-2-酮后,再与β-苯乙基异氰酸酯缩合,最后经过磺化氨解等反应制得格列美脲,产率为13.39%[19]。

2.2.2非磺胺类降糖药物非磺酰脲类的代表药物是格列奈类化合物,其作用机理与磺酰脲类降糖药物相似。

格列奈类药物与β细胞上的受体特异性结合后,胰岛β细胞膜上的A TP-依赖性钾离子通道被关闭,β细胞去极化,钙离子通道打开,钙的流入增加,最终诱导β细胞分泌胰岛素。

非磺胺类降糖药物包括瑞格列奈、那格列奈等。

2.2.2.1瑞格列奈瑞格列奈用于饮食控制和体育锻炼不能控制血糖的II 型糖尿病患者,须餐前服用,能够快速地促进胰岛素分泌。