“长江未来滨江CBD”演绎特色文化——荷兰NITA(尼塔)芜湖造船厂地块城市更新设计

- 格式:docx

- 大小:3.23 MB

- 文档页数:12

内衬不锈钢复合管工程案例安徽省第一高楼—芜湖侨鸿滨江世纪城滨江世纪城位于芜湖滨江大道以东。

占地面积32401平方米,集居住、商业、办公、酒店于一体。

由一幢318米、69层,定位在超五星级酒店和甲级纯写字楼的超高层塔楼,两幢160米、48层的超高层江景官邸公寓,裙楼10万平方米的商业广场组成,雄踞着40万平方米庞大体量的城市综合体将突显于城南商业核心地块的版图上。

为目前安徽省第一高楼。

滨江世纪城涵盖高档住宅、甲级办公、商贸百货、影院、游乐、文化等多个业态,将满足芜湖市民一站式消费需求,是芜湖市新城市的地标。

整个建筑的给排水管道均采用的是内衬不锈钢复合管,建筑质量可见一斑。

建筑顶部外形呈阶梯式伸展,恰似民间装米用的米斗,象征日进斗金、福瑞吉祥的美好寓意。

318米这是令人头晕目眩的高度。

芜湖侨鸿滨江世纪城汇集了一流的施工技术、一流的材料、一流的标准。

集居住、商业、办公、酒店于一体的建筑最终质量如何取决于业主的体验,居住生活体验、购物休闲体验、办公体验等,建筑落成后这里必将是人流密集的新城市中心。

新城市中心水是必须的而且是高质量的水,318米,水是如何输送上去的呢?怎样的水才算是高质量的水呢?为什么安徽第一高楼的给排水管道要采用内衬不锈钢复合管呢?安徽省第一高楼定然也要有安徽省质量第一的追求。

我们来看看超高层建筑高质量的水是如何定义的。

高质量的水首先是要有稳定的水压和充足的水量。

给318米的高楼供水可不是轻而易举的工程,按照我国规定的城市自来水的1.6兆帕的水压,水是无论如何输送不到顶楼的,理论计算至少需要3兆帕的水压才能满足高层的用水需求。

所以管道的承压能力是最先要考虑的。

其次是水质,自来正常输送到顶楼,水质一定要有所保证,不然输送上去的水不能饮用做的就是无用功了。

高层供水是非二次供水不能实现的,所以二次污染时刻存在,要消除二次污染就要采用内壁光滑、不结垢、不生锈、不滋生细菌的管道。

这里说的就是内衬不锈钢复合管了。

群星耀江东(一)——芜湖滨江板块的价值发现芜湖广播电视台陶葵长江逶迤西来,流经芜湖地域时倏然转而北向,这一地理特征造就了一座依江而生的城市和一个散发着浓郁地域特色与传奇色彩的名词——江东。

当历史的篇章书写到21世纪第五个年头,2005年9月13日,国务院下达了国函(2005)77号文《关于同意安徽省调整芜湖市部分行政区划的批复》,同意撤销芜湖市新芜区、镜湖区,设立新的芜湖市镜湖区,将原新芜区、镜湖区的行政区域和鸠江区的荆山街道以及湾里镇的广福、莲塘2个居委会划归镜湖区管辖;设立芜湖市三山区,将马塘区的三山、保定2个街道和繁昌县的峨桥镇划归三山区管辖;马塘区更名为弋江区,将芜湖县火龙岗镇划归弋江区管辖。

至此,在城市化高速演进的时代列车上,芜湖完成一次力度颇大的拓骨续脉式的行政区划整合,直接扩大了中心城市用地与功能重组的空间,市区的人口达到100万以上。

基于这样的背景,芜湖房地产开发格局在突破原先的城中、城南、城北三个区域的基础上,大致可以重新划分为城中、城东、城南、城北、三山五大板块,这是官方和业界普遍认同的观点。

然而,这种看似顺理成章的板块划分恰恰忽略了芜湖沿江特色,于是,关于滨江板块的讨论不绝于耳。

今年初,国务院正式批准《皖江城市带承接产业转移示范区规划》,芜湖被列为示范区核心城市之一。

随即,市委、市政府出台《关于加快城市化进程的实施意见》的1号文件,与《规划》无缝对接,要求不断提高芜湖在皖江发展轴的首位度,努力建设产业高端、设施完善、生态和谐、社会文明的现代化滨江大城市。

到2015年芜湖要实现城市综合承载力、经济竞争力、区域辐射力的三个提升。

1号文件提出,“强化规划引导,形成有利于城市化的空间布局”,以远景目标500万人口规划、设计、建设城市。

对此,笔者认为,为实现这一战略目标,就必须引导和形成城市资源优化配置、城市功能互补升级以及城市运营科学模式,打破各个板块间的冷漠,规划修订时应该对原先城中、城南、城北板块的沿江部分视为一体加以统筹协调,突出城市功能,涵养城市文化,创新城市营销,形成真正意义上的滨江板块效应。

芜湖标志性建筑芜湖,这座美丽的江南城市,以其独特的魅力吸引着许多游客。

而在这座城市的街头巷尾,随处可见的标志性建筑更是成为了这里的一道独特的风景线。

江河交汇之地,芜湖市的地理位置让它成为了一个交通要道。

而在这样的背景下,芜湖火车站成为了这座城市的地标之一。

这座火车站的设计融合了欧洲和中国的建筑风格,给人一种典雅大气的感觉。

站内设施完备,方便乘客出行。

每天,数以万计的人涌向这里,连接着这座城市与外界的纽带。

除了火车站,芜湖还有一座让人无法忽视的标志性建筑:长江大桥。

长江大桥建设于上世纪70年代,是连接中国北方和南方的交通枢纽之一。

这座桥梁挺拔而高大,横跨长江,连通了沈阳和上海两座城市。

每天,无数的车辆驶过这座大桥,穿梭于华东和华北之间,为芜湖的交通带来了便利。

而在芜湖的市中心,高楼大厦拔地而起,给人一种现代化的城市感。

其中,著名的鸿福广场就是这里的代表。

鸿福广场是一座集购物、娱乐和办公于一体的综合性商业中心。

它拥有多层商场,各种各样的品牌店铺云集其中,是购物爱好者的天堂。

此外,广场内还设有电影院、KTV等娱乐场所,满足了人们日常生活的各种需求。

与此同时,芜湖还以其独特的文化底蕴而闻名。

这里的大佛寺则成为了体现这一点的标志性建筑。

大佛寺位于芜湖市中心,建于唐朝时期,是中国南方最古老的寺庙之一。

寺内的大佛镇守着这里的信教者,给人以宁静祥和之感。

每年悠悠的烟火落地、佛诞日的庙会等吸引着众多游客前来观赏,感受这座古老寺庙的独特魅力。

除了以上几座标志性建筑,芜湖还有许多其他值得一提的建筑物,如芜湖大剧院、森林公园等。

每一座建筑都有着其独特的风格和历史,为这座城市增添了一抹浓墨重彩的色彩。

在这座城市的每一个角落,都可以找到一座独具特色的标志性建筑。

它们不仅仅是一栋建筑物,更是这座城市的灵魂所在。

它们代表着芜湖的历史、文化和风景。

无论是作为游客还是本地居民,我们都应该为这些建筑感到骄傲,并保护好它们,使它们永远成为这座城市的骄傲。

船厂改造案例船厂改造是指将原本用于制造船只的厂房、码头、设备等进行改造,以适应新的产业需求。

随着船舶制造业的逐渐萎缩,船厂改造已成为许多城市发展的重要手段。

下面列举了10个船厂改造案例。

1. 纽约布鲁克林海军船厂改造为工业园区纽约布鲁克林海军船厂曾是美国海军的主要造船基地,但随着军事需求的减少,该船厂逐渐荒废。

后来,纽约市政府将其改造为一个工业园区,吸引了许多科技公司和创业者入驻。

2. 英国泰恩河畔纽卡斯尔船厂改造为文化中心英国泰恩河畔纽卡斯尔船厂曾是英国造船业的重要基地,但随着船舶制造业的衰落,该船厂逐渐荒废。

后来,该船厂被改造为一个文化中心,包括艺术展览、音乐会、电影放映等活动。

3. 上海江南造船厂改造为创意园区上海江南造船厂曾是中国造船业的重要基地,但随着船舶制造业的逐渐萎缩,该船厂逐渐荒废。

后来,上海市政府将其改造为一个创意园区,吸引了许多创意企业和设计师入驻。

4. 意大利里窝那船厂改造为豪华酒店意大利里窝那船厂曾是意大利造船业的重要基地,但随着船舶制造业的衰落,该船厂逐渐荒废。

后来,该船厂被改造为一家豪华酒店,保留了原有的工业风格。

5. 美国旧金山亚历山大海军船厂改造为住宅区美国旧金山亚历山大海军船厂曾是美国海军的主要造船基地,但随着军事需求的减少,该船厂逐渐荒废。

后来,该船厂被改造为一个住宅区,包括公寓、别墅等多种类型的住房。

6. 日本长崎造船厂改造为博物馆日本长崎造船厂曾是日本造船业的重要基地,但随着船舶制造业的逐渐萎缩,该船厂逐渐荒废。

后来,该船厂被改造为一个博物馆,展示了日本造船业的历史和文化。

7. 德国汉堡船厂改造为商业中心德国汉堡船厂曾是德国造船业的重要基地,但随着船舶制造业的衰落,该船厂逐渐荒废。

后来,该船厂被改造为一个商业中心,包括购物中心、餐厅、娱乐场所等。

8. 法国圣纳泽尔船厂改造为科技园区法国圣纳泽尔船厂曾是法国造船业的重要基地,但随着船舶制造业的逐渐萎缩,该船厂逐渐荒废。

芜湖未来发展方向规划芜湖市,地处中国东部,长江流域安徽省中部,是一座充满活力和发展潜力的城市。

随着中国经济的不断发展和城市化进程的加速推进,芜湖市的未来发展备受关注。

在新时代背景下,制定科学的未来发展方向规划对于促进芜湖经济社会持续健康发展至关重要。

1.城市发展定位芜湖市应以“现代制造业核心城市、长江经济带重要节点城市、宜居宜业宜游城市”为城市发展定位。

坚持以制造业为主导,推动产业转型升级,打造现代制造业产业集聚区。

同时,充分发挥长江的区位优势,加强与长江经济带合作,实现资源互补、合作共赢。

同时,注重城市宜居环境建设,提高城市品质,吸引人才和资本的流入,推动城市可持续发展。

2.产业结构调整芜湖市应加快推进产业结构升级,实现由传统产业向现代产业转型。

重点支持高端装备制造、新材料、电子信息、生物医药等高新技术产业的发展,培育若干具有国际竞争力的产业集群。

同时,加强对传统产业的改造升级,提高传统产业的智能化、自动化水平,提升整体产业竞争力。

3.城市基础设施建设芜湖市应加大城市基础设施建设力度,完善城市交通、水利、供电、通讯等基础设施建设。

建设现代化、智能化的城市运行管理系统,提高城市管理效率,优化城市生活环境。

同时,加强生态环境保护,推动节能减排,建设生态城市,打造宜居城市环境。

4.人才培养与吸引芜湖市应构建人才培养与吸引机制,加大对人才的吸引力度,吸引各类人才来芜湖创业、发展。

同时,加强对本地人才的培养,建设产学研用一体化的人才培养体系,培养适应现代产业发展需要的高素质人才。

5.城市文化建设芜湖市应注重城市文化建设,加强传统文化的传承和创新,塑造芜湖独特的城市文化品牌。

建设一批文化设施和艺术场所,丰富城市文化生活,提升城市文化软实力。

同时,鼓励文化产业的发展,推动文化与经济的融合发展,打造文化名城。

在未来发展规划中,芜湖市要着眼于推动高质量发展,加快转变发展方式,坚持创新驱动,营造良好的发展环境,全面提升城市综合实力,实现经济社会持续健康发展。

Slogan,不绕弯的创意2009-02-23 11:12:10优秀的广告词[意想不到的创意]1、为了上帝的缘故,请你尝尝里根牌面包。

——(里根牌面包)2、信誉在食品界是何等重要,而这正是我们所拥有的。

——普劳克特食品公司3、砸开一只只好核桃,不也是一种享受吗?——加利福尼亚核桃生产联合会4、我们的厨师知道你的口味。

——印第安那克兰特餐馆5、味道好得忍不住舔手指。

——肯德基家乡鸡餐馆6、大自然奉送的绝妙佳品。

——密思茶叶公司7、为惊恐万状的世界提供一帖安神剂。

——星辰茶叶公司8、有了它晚宴才算完美。

——(水果蛋糕)全国饼干公司原文标题是:9、你别把它称作饼干,把它称作薄雪花也许更合适。

——太平洋饼干公司10、你会把最后一粒面包屑也放进嘴里。

——斯坦莫尔面包公司11、与平庸彻底决裂。

——(混合威士忌)西格12、清爽平和地穿过你的喉咙。

——威士忌-大陆酿酒公司13、它是液体的狂欢!——(榛子酒)艾文酿酒公司14、此刻你才会知道什么叫其味无穷。

——(教师牌威士忌)巴卡蒂进口公司15、在它七岁之前,一滴也不会出售。

——(威士忌)杰梅森父子酿酒公司16、多付几分钱---可是天壤之别啊!——(JB苏格兰威士忌)詹姆士酿酒公司17、当你愿意拿出最好的酒招待客人时……——尼沃克威士忌18、唯有品尝才能告诉你一切。

——美国酿酒公司19、任何时代都是“标准”时代——标准酿酒公司20、“我真嫉妒男人们抽着烟的潇洒姿态。

”——美国烟草公司21、一百万人的选择不可能是错的。

——(斯巴迪香烟)22、提神醒脑但不会使你的神经受到刺激。

——安东尼奥烟草公司23、一个星期享受七天。

——布郎烟草公司24、封入罐中的是新鲜与健康。

——大陆罐状食品公司25、去问一下他为什么要抽韦伯斯特雪茄。

——韦伯斯特烟草公司26、会叫的狗是决不会咬疼你的。

——(狗头包香烟)27、每抽一口都是至高的享受。

——冈萨雷斯雪茄公司28、既能滤过有毒物质,又保留了好味道。

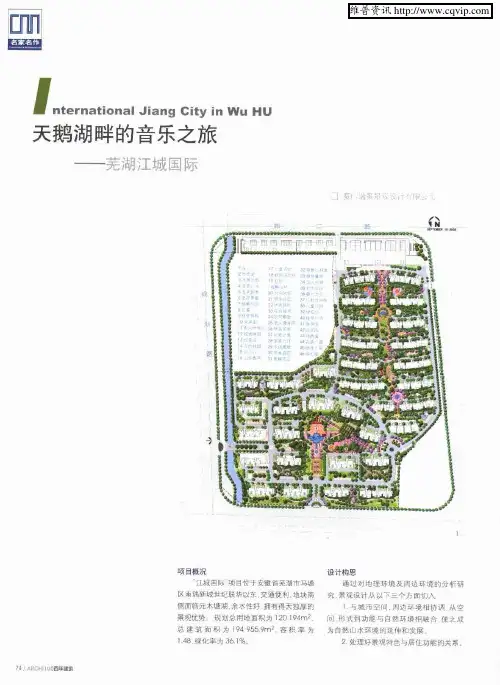

“长江未来滨江CBD”演绎特色文化——荷兰NITA(尼塔)芜湖造船厂地块城市更新设计芜湖造船厂旧址位于芜湖市镜湖区,毗邻芜湖市的中心城区,是全市经济、文化、信息、金融的核心区,交通条件优越,配套设施完善,区位优势明显,地块价值可见一斑。

通过镜湖区领导和业内专家的集体决策,本地块的开发充分尊重场地的文化,基于芜湖造船厂的历史风貌,引入大数据平台的产业活力,打造以航运文化为基础,互联网产业为支撑的特色的未来滨江CBD。

在芜湖造船厂地块的总体规划中,荷兰NITA(尼塔)充分挖掘了本土化的历史文化,经过整合梳理,形成特色鲜明的三条文化轴线——长江文化、开埠文化、船厂文化。

三条文化轴线长江文化长江之歌这样唱到“你用甘甜的乳汁,哺育各族儿女;你用健美的臂膀,高山大海”。

这首歌用形象凝练的语言赞美了祖国的母亲河,展现了长江文化。

它荡涤着尘埃,承载着中华五千年厚重的历史文化,它用“磅礴的力量”,义无反顾的“推动新的时代”。

本项目毗邻长江西岸,位于芜湖滨江公园向北的延伸段。

芜湖人民喜爱滨江公园,在滨水平台望江远眺,对长江的依恋之情难以言表。

它凝结了源远流长的文化情结,也孕育了芜湖人开拓创新的文化精神。

自古以来,城市建设旁水而生,城市经济依水而活。

长江就是这样一条黄金水道,长江经济带规划引领着三大城市群沿江集聚,它的发展需要荷兰NITA(尼塔)打破行业的壁垒和行政区的限制,站在新的高度诠释内陆地区开发开放的决心。

通过长江温婉而有力的文化引领,把原来参差不齐的城市经济体串联了起来。

长江经济带的发展对于芜湖有着特殊的意义,通过产业要素的统一和基础设施的共享,芜湖将迎来新的经济飞跃。

开埠文化初来芜湖的游客,除了感叹赭山镜湖精致秀丽的风光以外,一定会对芜湖各种风格的西洋建筑留下深刻影响。

这就是芜湖的开埠文化,融合了新与旧、中与西的文化要素,在芜湖这座开放的城市,显得自然协调。

芜湖,因为其重要的地理位置,于1987年签订了《烟台条约》,开辟为通商口岸。

中国(芜湖)长江渔文化博物馆项目效果图出炉!

2022-09-06近日,中国(芜湖)长江渔文化博物馆及配套工程项目规划建筑设计方案出炉。

该项目建成后将达到国家一级博物馆运行指标体系,成为长江流域唯一馆藏数量超过1万件,以中国淡水鱼文化为特色,集科普、收藏、研究、娱乐性于一体的综合性渔文化博物馆。

该项目位于经开区天门山长江大堤东侧,东梁路南北地块,东梁社区内,总建筑面积约44000㎡,其中博物馆(即主馆及配套设施)建筑面积约36000㎡,配套工程建筑面积约8000㎡。

据了解,该项目将常设“中国渔业史与渔文化历史陈列”“长江流域渔民与渔村文化陈列”“长江流域传统渔船、渔具与渔法展”“长江水生生物与渔业资源展”“长江十年禁渔与生态文明展”等五个展区,另有临时展区和其他博物馆功能区。

其中,互动体验区包含“稻鱼鸭复合体验区”“渔人码头”“渔船展示区”和“生态体验区”。

通过“馆园一体”“文旅融合”的发展模式,打造以湿地(圩田)花海、“稻渔共生”文旅体验景观区、渔人码头与渔船展示的文化综合体。

结合乡村振兴,旧村改造,同步开展渔村文化建设,打造高端民宿,发展渔文化美食和鱼类相关文创产业,建设渔文化艺术村落,开展渔文化艺术节庆活动,全面带动乡村艺术文化空间建设。

创新之城—芜湖目录芜湖 (3)名称由来 (3)历史沿革 (3)历史文化 (4)商贸传统 (4)产业概况 (5)电子电器产业 (5)新材料产业 (5)经济建设与发展 (5)地方特产 (7)芜湖瓜子 (7)三刀三画 (7)煮干丝 (7)煮干丝 (8)蟹黄汤包 (8)“耿福兴”酥烧饼 (8)旅游 (9)芜湖名称由来湖已经有2600多年历史,最早的故址名鸠兹,在今市东南约四十里的水阳江南岸。

《左传》:“鲁襄公三年(公元前570)楚子重伐吴,克鸠兹。

至于衡山。

”此处记叙的衡山是当涂县东北面的横山。

而鸠兹城址则位于水阳江南岸一带侵蚀残丘向北延伸的尽头。

由此往西地势低平,多为湖塘沼泽地区,因湖沼草丛,鸠鸟云集,而得名鸠兹,又称“勾兹”、“皋兹”、“祝兹”等。

在鸠兹附近有一长形湖泊因“蓄水不深而生芜藻”,故得名芜湖。

此段水阳江当时称为中江,西连长江,东通太湖,为一条重要的东西交通水道。

鸠兹是控制中江的一个渡口,位置相当重要。

公元前109年即汉武帝元封二年,鸠兹已设县,易名芜湖,此乃早期的芜湖城。

历史沿革公元前109年芜湖设县后经两汉时期的发展,到三国时因战争频繁,芜湖地位日显重要。

吴国地处江东,以长江为天险与曹魏对峙。

为了适应军事上的需要,黄武二年(223)孙权将芜湖县治由鸠兹西迁到青弋江口不远的今城东南隅的鸡毛山一带的高地上(古鸠兹旧治再未复用),成为今日芜湖市最老的城区。

东晋时期,芜湖已成为临江重镇。

公元324年,大将王敦在鸡毛山屯兵筑城驻守,故有“王敦城”之称。

东晋安帝义熙九年(413),省芜湖入襄垣县,芜湖县级行政建置被撤销。

隋唐时期,芜湖皆为当涂县属镇。

五代十国时南唐升元(937-943)年间复置芜湖县。

从此芜湖作为县一级行政建置直至1949年。

两宋时期,全国经济重心逐渐南移。

为促使农业的发展,大兴筑圩,大片湖沼变成良田。

在芜湖地区修筑了政和圩、行春圩、陶辛圩和万春圩等。

农业经济的发展促进了手工业和商业的兴起,城区也迅速扩大,芜湖成为当时沿江的一座名城。

武汉地区楼盘广告语集锦万科城市花园——新城市,新生活万达商业广场——缔造商业传奇,引爆财富亮点耀江?丽景湾——悠然小镇,悠闲生活;这里的花园没有四季宜家?汤臣——下一站,宜家?汤臣;汤逊湖畔,别墅大师万豪国际——很国际,很豪宅中乔官邸——中侨官邸?非豪宅海虹?景——一个改变你世界观的城市文化住宅富丽?奥林园——健康生活领跑者非常男女——我和我私奔汉飞?青年城——时尚空间,简约生活威嘉?白金领域——因值得,而选择;我们,还为未来提供居住统建?大江园——筑我所想,住我所爱;生活在此,理想在此中一花园——建筑无言,品格自现中奇香港花园——地段,永远是赢家东鑫?鑫海花城——我有我的生活主张;我有我的生活高度;生活主流,上层之家汉口?春天——下一站,开往汉口春天f、天下——别墅看f、天下;贵族领地;山水别墅,唯我独尊;怡景花园——投资职业首选,怡景花园金色华府——市府街,才智名门,释放生命的金色魅力;家,孕育生命之富饶德大?锦绣人家——城市黄金分割点滨江苑——璀璨江景得意居琴台颖园——景观多人一点,生活迈高一线水榭香堤——潺潺岁月,恋恋生活南国?风华天城——思想者的风暴;比住花园更美好的家在哪里?澎湖高级公寓——尊崇生活,完美呈现丽岛花园——装饰城市的风景银河湾——一个放飞心情的港湾世纪广场——世纪广场改变办公时代;5a智能纯写字楼,执掌中南资本核心青青美庐——庭院?浓荫?街坊情青青美庐(商铺)——一铺养三代,在武汉最具升值潜力的新城门户栽种摇钱树徐东销品茂——全新生活?全新体验;消费和娱乐真正“一站式”泰和?中央公寓——黄金沌口?小户型楼王?百变全能?投资有理狮城名居——高知社区?高雅人群?高尚生活名都花园——鸟语?花香?纯水岸学雅芳邻——书香地,文化家南国明珠——都市人的心灵居所山水星辰——汉口城西第一水景名盘蓝色天际——都市精英?艺术社区东方夏威夷——世袭制?美式群岛生活圈南胡中央花园——中央花园的杜鹃开了江南家园——武汉光谷,精致生活蓝本大洋彼岸?假日群岛——唯我山路十八弯德盛大厦——我把天空搬回家惠园cbd——艺术惠园,见微知著翠堤春晓——独占太阳湖,只有天空可以在你之上;公园生活新体验天源城——都市新生带,品质新生活幸福人家——有一种舒适叫幸福;源于狮城新加坡的浪漫风情,享受超前居住空间时尚欧洲——家大天下大;住时尚欧洲,做城市主人东方华府——后小康经典生活家城中坊——城市中心,品味精致复地翠微新城——梧桐树下,时尚生活江南明珠园——至尊私邸,领秀江南;放眼江南明珠满目春色,尽收江城四岸十里繁华东方帝园——城市中心点,品质生活圈芳卉园——有怎样的理想,就有怎样的追求;有怎样的追求,就有怎样的品质;有怎样的品质,就有怎样的生活巴黎豪庭——生活大师?大众豪庭保利花园——和谐生活,自然舒适;香樟佑人,朱雀佑宅绿色家园——房在林中,人在树下银海华庭——让建筑延伸梦想花前树下——春来花前鸟语,福入树下人家剑桥春天——引领街区生活,静享都市繁华大唐新都——原创生活,非常空间东湖名居——东湖就在家门口奥林匹克花园——运动家,生活家,生活的最高荣誉半岛豪庭——少数人的府邸,所有人的梦想天上人间——天上人间,风景人家紫荆花园——香港路行政级榜样社区吉祥国际——如意生活,自在随我城南新居——听城南故事,看城南新居华城新都——尽享都市繁华的宁静,彰显尊贵生活的从容世纪家园——精算专家,精致生活金地?太阳城——纯美领地,时尚生活特区冰壶名都城——生活,就是居住在别人的爱慕里阳城景院——庭院深处,大户人家和盛世家——家合人和,万事盛兴黄鹤世家——东边古楼西边水,黄鹤飞处是我家南湖山庄——魅力聚焦,尊耀南湖华智?翡翠星空——创意生活由此进盛合嘉园——修身养性赢天下关山春晓——城市文脉,原生生活绿色晴川——完美生活,用心创造偏远地段---------远离闹市喧嚣,尽享静谧人生郊区乡镇---------回归自然,享受田园风光紧邻闹市---------坐拥城市繁华挨着臭水沟-------绝版水岸名邸,上风上水挖个水池子-------东方威尼斯,演绎浪漫风情挖个水沟---------亲水豪宅水能流动---------叠水丽景地势高-----------视野开阔,俯瞰全城地势低洼---------台地叠景,冬暖夏凉外立面贴砖-------托斯卡纳风格卖不动打折-------回报客户还卖不动再打折---回报社会楼顶是圆的-------巴洛克风格楼顶是尖的-------哥特式风格楼顶是平的-------观景露台户型很烂---------个性化设计,紧跟时尚潮流规划方案奇怪-----打破传统楼间距小---------邻里亲近,和谐温馨能看见一丝海-----无敌海景边上是荒草地-----超大绿化,满眼绿意边上有个公园-----公园拥抱的房屋边上有家银行-----紧邻中央商务区边上有个居委会---中心政务区核心地标边上有家学校-----浓厚人文学术氛围边上有家诊所-----拥抱健康,安享生活边上有家小超市---繁华闹市边上有家大超市---闹中取静边上有家大商场---与lv为邻项目缺商业配套——纯居住社区边上有五星酒店---cbd核心区边上有四星酒店---后cbd 边上有三星酒店---泛cbd 边上有经济型酒店-这里充满朝气篇二:武汉广告公司最新排名武汉广告公司最新排名a、华扬广告b、九重歌广告传媒c、非常道d、尊荣广告e、武汉利器广告f、海德广告g、武汉六合那迦f、武汉青铜骑士广告有限公司 i、武汉尙美整合传播j、武汉维金时代地产策划有限公司 k、大家顾问机构还有很多优秀广告公司没在这里一一评出!篇三:武汉城市形象宣传片解说词武汉城市形象宣传片解说词江汉关钟楼,和上海关一样,每天回荡着威斯敏斯特教堂的旋律,历数着她曾经的沧桑。

芜湖长江之门规划方案概述长江之门位于安徽省芜湖市,是长江流域的门户,也是芜湖市在长江经济带的重要节点。

为了更好地发挥芜湖长江之门的经济作用,提升城市形象和品位,芜湖市委、市政府特别制定了长江之门规划方案。

该规划方案主要包括芜湖长江之门城市景观设计、市政道路及河道疏浚、城市桥梁建设、公共设施建设等方面,旨在打造一个具有现代国际化特色的长江城市门户。

规划方案城市景观设计芜湖长江之门城市景观设计主要包括海派商业区、滨江步行街、娱乐休闲区、景观绿化等,其中的每个区域都有不同的重点建设内容。

海派商业区海派商业区是芜湖长江之门规划中的重点打造区域,位于长江之门南侧,总建筑面积约为30万平方米。

该区域的设计灵感来源于上海的海派文化,通过将海派文化元素融入到商业区建筑、装饰、景观设计等方面,打造一个充满文化气息和时尚感的商业区。

滨江步行街滨江步行街是长江之门规划中的另一个重要区域,位于长江之门北侧,总长约4公里,宽度50-60米。

步行街两侧设置商业、餐饮、休闲等业态,同时设置多个公共广场和观景台,让市民和游客可以欣赏到长江美景。

娱乐休闲区娱乐休闲区位于长江之门东侧,总面积约为30万平方米。

该区域的设计主题为“长江文化”,包括长江主题公园、长江剧场、长江博物馆等多个文化休闲设施。

市政道路及河道疏浚为了方便市民出行和提升城市交通效率,芜湖市政府在长江之门规划中规划了多条市政道路,包括主干道、次干道和支路。

同时,为了保持长江畅通,还规划了长江河道疏浚工程,确保船只能够通行。

城市桥梁建设芜湖长江之门规划中还涉及到城市桥梁建设。

为了更好地贯通两岸,规划了多座城市桥梁,包括长江第一桥、长江二桥、长江三桥等多座桥梁。

公共设施建设公共设施建设是芜湖长江之门规划中不可或缺的一部分。

规划中涉及到教育、医疗、公共图书馆、博物馆、体育设施等多个公共设施建设。

总结芜湖长江之门规划方案旨在打造一个现代国际化的长江城市门户,通过城市景观设计、市政道路及河道疏浚、城市桥梁建设、公共设施建设等多个方面打造一个充满活力和文化氛围的城市。

“长江未来滨江CBD”演绎特色文化

——荷兰NITA(尼塔)芜湖造船厂地块城市更新设计

芜湖造船厂旧址位于芜湖市镜湖区,毗邻芜湖市的中心城区,是全市经济、文化、信息、金融的核心区,交通条件优越,配套设施完善,区位优势明显,地块价值可见一斑。

通过镜湖区领导和业内专家的集体决策,本地块的开发充分尊重场地的文化,基于芜湖造船厂的历史风貌,引入大数据平台的产业活力,打造以航运文化为基础,互联网产业为支撑的特色的未来滨江CBD。

在芜湖造船厂地块的总体规划中,荷兰NITA(尼塔)充分挖掘了本土化的历史文化,经过整合梳理,形成特色鲜明的三条文化轴线——长江文化、开埠文化、船厂文化。

三条文化轴线

长江文化

长江之歌这样唱到“你用甘甜的乳汁,哺育各族儿女;你用健美的臂膀,高山大海”。

这首歌用形象凝练的语言赞美了祖国的母亲河,展现了长江文化。

它荡涤着尘埃,承载着中华五千年厚重的历史文化,它用“磅礴的力量”,义无反顾的“推动新的时代”。

本项目毗邻长江西岸,位于芜湖滨江公园向北的延伸段。

芜湖人民喜爱滨江公园,在滨水平台望江远眺,对长江的依恋之情难以言表。

它凝结了源远流长的文化情结,也孕育了芜湖人开拓创新的文化精神。

自古以来,城市建设旁水而生,城市经济依水而活。

长江就是这样一条黄金水道,长江经济带规划引领着三大城市群沿江集聚,它的发展需要荷兰NITA(尼塔)打破行业的壁垒和行政区的限制,站在新的高度诠释内陆地区开发开放的决心。

通过长江温婉而有力的文化引领,把原来参差不齐的城市经济体串联了起来。

长江经济带的发展对于芜湖有着特殊的意义,通过产业要素的统一和基础设施的共享,芜湖将迎来新的经济飞跃。

开埠文化

初来芜湖的游客,除了感叹赭山镜湖精致秀丽的风光以外,一定会对芜湖各种风格的西洋建筑留下深刻影响。

这就是芜湖的开埠文化,融合了新与旧、中与西的文化要素,在芜湖这座开放的城市,显得自然协调。

芜湖,因为其重要的地理位置,于1987年签订了《烟台条约》,开辟为通商口岸。

第二年,芜湖正式设立海关,各国传教士来到这里传播西方文化,日积月累,中西交融成为芜湖地域文化属性的重要部分。

通过对这些开埠后老洋房的梳理,荷兰NITA(尼塔)发现能将许多重要的历史建筑串联在一条空间轴线上,南段包括有中江塔、前英国领事馆、天主教堂、芜湖旧海关、王稼祥纪念馆等。

往北,这条开埠文化线穿越本项目基地,连接北侧的弋矶山医院、沈克非、陈翠贞故居等。

这条无形的开埠文化线,是芜湖历史文化的重要游线,能够为很多希望体验西方文化的游客,归结出一条重要路径。

船厂文化

基地的开发方向之所以饱受争议,是因为它地处芜湖造船厂旧址。

船厂的前身创建于1900年,原为福记恒铸铁厂,解放后,凭着执着和创新精神,在军船车间曾成功研发了中国第一艘鱼雷快艇。

毛泽东、朱德、李鹏等国家领导人都曾造访过这里,赞扬芜湖造船厂为中国造船史做出的特殊贡献。

如今,船厂已经搬迁,而当年3万吨级的船台、1500吨变坡滑道、百万吨级的起重吊车依然静静的矗在原地。

随着城市更新理念的发展进步,大拆大建显然已不适应于这样一个百年船厂的改造。

一个重要的,具有历史意义的场所应当受到保护,同样留存下来的,还有一代人的骄傲和梦想。

基于特色文化的定制规划设计

在规划设计中,要保留原汁原味的文化特色,就要充分尊重现状肌理,优化空间以满足现代城市的使用需求。

这就要求规划设计师对场地进行定制化的设计。

在对场地的梳理过程中,发掘其中的文化特色,打造演绎特色文化的主题空间。

文化演绎:展现文化主题的公共空间

以场地的文化历史和工业记忆为主线,在造船厂地块规划中组织了三条文化空间轴,分别展示了不同的文化主题,承载了不同的空间功能。

工业文化记忆轴

东西向的工业文化记忆轴长约800米,连接芜湖的南北向城市干道长江路为主要入口,一直向西延伸至长江边。

轴线以船舶工业为表现形式,展现了工业发展的不同阶段。

开埠文化展示轴

在对基地的梳理中,荷兰NITA(尼塔)的设计师发现一条与周边场地异质化生长的道路。

经过与当地居民的访谈,发现原来它是一条长江筑堤前自发堆土形成的长江大堤,是长江岸线变革的印记。

当地居民非常希望这份记忆能有所保留,在规划设计中,荷兰NITA(尼塔)依据这条长江历史岸线和现状建筑肌理,在大提西侧将城市网格扭转7度,形成尊重滨水空间肌理的新网格,一方面保留了城市文化的印记,另一方面也有效解决了新旧建筑和城市的布局冲突。

以保留下来的长江大堤为走向,联系芜湖周边地区的西洋建筑,形成一条长约1公里的开埠文化开放走廊。

南接坐落在狮子山上的王稼祥纪念馆(芜湖圣雅各中学旧址),北连弋矶山上的老芜湖医院,为体验芜湖西洋开埠文化提供了标志性的场所。

第一次鸦片战争后最早开埠的是中国沿海城市,而长江是西方文化进入中国内陆的主要途径,通过对长江沿岸城市开埠时间的梳理,荷兰NITA(尼塔)讨论选择了6个具有代表性的开埠城市,并以此为文化背景,通过芜湖传统铁画和西方玻璃彩绘相融合的中西合璧的艺术表现方式,再现了各大城市具有地标性的西洋建筑。

开埠文化轴通过景观化地形的处理,在步行道两侧采用下凹绿地和植被浅沟,既能在大雨时作为海绵体临时蓄水,还能再现长江大堤的印记和景象,成为场所特征的延续。

城市滨江休闲带

城市滨江休闲带南侧是芜湖滨江公园,向北是连接弋矶山风景区环山滨水步道的重要接口。

滨水空间的开放性和连续性体现了芜湖在城市建设中以民为本,将城市最美的空间界面还给百姓的决心。

安全性。

坚持安全性是滨水空间的首要原则。

每逢长江汛期,长江沿线的各大城市都接受着城市安全的考验。

早在芜湖滨江公园的设计中,荷兰

NITA(尼塔)就尝试借鉴了许多的荷兰成功经验,用不同的高差解决了亲水活动和江堤大坝之间的空间矛盾,并通过景观化的处理方法创造了“隐形大堤”,既确保了安全,又处理的美观。

生态性。

巨轮、大桥、波光、芦苇……这些元素共同组成了荷兰NITA(尼塔)对长江风光的美好印象。

为了避免过度建设带来的硬质化的活动广场,本次设计将驳岸的生态性提到了原则性的高度。

除了引入不同种类水生植物,在驳岸的材质上也以石笼替代花岗岩,更能呈现出滨江野趣原生态的自然环境。

文化性。

滨江岸线是承载长江文化的重要场所,展现了长江宽广的胸怀和蓬勃的力量。

场地保留了原江面上的码头,将其改造为供人们休憩观景的场

所,能零距离体验长江之美。

堤坝上还设计雕刻了当年毛泽东造访造船厂时候的珍贵影像,向来访者传递当年船厂的恢弘场面

定制建筑

历史建筑的保护与更新

从定制规划到定制建筑,本项目始终将历史和文化的要素保护继承、更新重组,形成代表一个新时代的文化符号。

改造完成后,由老船厂蜕变未来滨江CBD,将成为城市更新的样板示范区。

荷兰NITA(尼塔)在设计前对基地进行了细致的梳理,对具有文化价值的建筑逐一进行标号和勘测。

建筑设计在充分调研现状的基础上,针对不同的使用功能,提出不同的设计策略:

1.0 保留建筑——对场地内历史性建筑、塔吊等构筑最大限度的保留、修复,传承历史文化的记忆。

2.0 装配建筑——芜湖造船厂地块新建的住宅楼、办公楼均采用预制构件现场装配,高效建造、节能环保。

3.0 智慧建筑——大数据交易中心、地标性建筑等,通过生态循环有序转换能源,并采用智能化服务、管理系统,为用户提供高效、低耗的办公环境。

4.0 定制建筑——在场地内比选出5个重要节点。

在对历史文化构筑“修旧如旧、补新以新”总体原则上,通过对不同城市的更新案例的总结,提出“在房子上造房子”、“在房子下造房子”、“在房子外造房子”、“在房子

内造房子”、“在房子边造房子”的改造方式。

根据规划中产业功能的升级定制建筑改造方式,以体现定制化的个性价值。

标志性建筑对文化的凝练

一个具有文化意义的场所离不开标志性构筑对场地精神的提炼。

本项目的标志性建筑位于工业记忆轴和开埠文化轴的交汇处,从李白“天门中断楚江开,碧水东流至此回”的诗句中,荷兰NITA(尼塔)领会其意境并获得灵感,以视觉传达力极强的“大门”的形态,高度概括了芜湖这座城市敞开大门,海纳百川的文化精神和开放姿态。

江轮沿着长江驶过,形态清晰的大门将给来访者留下极为深刻的印象,场地内高大的龙门吊是这组标志性建筑的前景,相近似的构成语言让芜湖滨江的

城市景观界面尤为和谐。

建筑立面上折痕,在光线的折射下犹如流动江水,和建筑相连的步行天桥一起,构成了阳光下波光闪耀的长江意象。

结语

芜湖造船厂改造将结合厂区现有布局,建立长江大数据中心、长江航运集聚中心,同时引入金融、研发中心、区域结算、营销中心以及工业、创意设计等企业入驻,成为以互联网、大数据、云计算、物联网为支撑的现代产业园区;是相对独立于市区,具有明确产业定位、文化内涵、旅游和社区功能的综合空间,是最形象、最生动、最直观地表现场地特色的形式,也是城市更新中原地块内涵和精神的独特体现。