健康相关行为改变的理论模式——知信行模式

- 格式:doc

- 大小:1.58 KB

- 文档页数:1

正保远程教育旗下品牌网站 美国纽交所上市公司(NYSE:DL)

自考365中国权威专业的自考辅导网站

官方网站: 高等教育自学考试辅导《护理学导论》第九章第二节讲义

健康教育的相关理论

健康教育的核心是行为改变

一、知信行模式**

知信行模式(KABP 或KAP )是认知理论和动机理论等在健康教育中的应用,是有关行为改变的较成熟的理论模式。

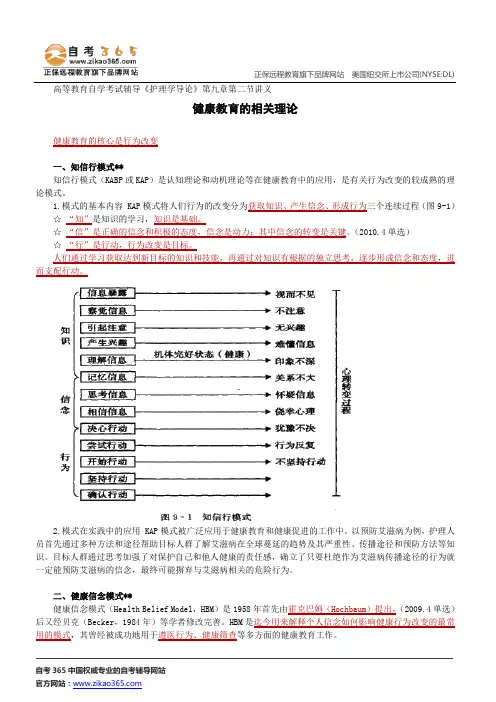

1.模式的基本内容 KAP 模式将人们行为的改变分为获取知识、产生信念、形成行为三个连续过程(图9-1) ☆ “知”是知识的学习,知识是基础。

☆ “信”是正确的信念和积极的态度,信念是动力;其中信念的转变是关键。

(2010.4单选) ☆ “行”是行动,行为改变是目标。

人们通过学习获取达到新目标的知识和技能,再通过对知识有根据的独立思考,逐步形成信念和态度,进

而支配行动。

2.模式在实践中的应用 KAP 模式被广泛应用于健康教育和健康促进的工作中。

以预防艾滋病为例,护理人员首先通过多种方法和途径帮助目标人群了解艾滋病在全球蔓延的趋势及其严重性、传播途径和预防方法等知识。

目标人群通过思考加强了对保护自己和他人健康的责任感,确立了只要杜绝作为艾滋病传播途径的行为就一定能预防艾滋病的信念,最终可能摒弃与艾滋病相关的危险行为。

二、健康信念模式**

健康信念模式(Health Belief Model ,HBM )是1958年首先由霍克巴姆(Hochbaum )提出,(2009.4单选)后又经贝克(Becker ,1984年)等学者修改完善。

HBM 是迄今用来解释个人信念如何影响健康行为改变的最常用的模式,其曾经被成功地用于遵医行为、健康筛查等多方面的健康教育工作。

第二章 幼儿园健康教育第一节 幼儿园健康教育的理论模式及发展趋势一、谈话导入幼儿健康教育都有哪些理论模式,其发展趋势又是怎样的呢?这节课我们一起来学习“幼儿园健康教育的理论模式及发展趋势”。

二、新授(一)幼儿园健康教育的理论模式1、健康教育的知、信、行模式理论要点:知信行模式(KABP ;即knowledge ,attitude ,belief ,practice )是改变人类健类行为的改变分为获取知识,产生信念及形成行为三个连续过程,即知识——信念——行为。

知(知识和学习)是基础,信(信念和态度)是动力,行(促进健康行为)是目标。

应用:幼儿健康态度、信念的确立,监看行为和习惯的养成,一般来说是建立在正确的健康知识基础之上的。

因此,提高幼儿对健康的认知水平,有利于将其行为引向正确方向。

这种以认知作为开端的教育方式为幼儿园常用。

2、健康行动模式理论要点:强调情感领域比强调认知领域能够更为有效地达成监看给教育目的。

家庭、幼儿园对于幼儿健康态度的形成具有强有力的影响。

应用:以情感为切入口,通过幼儿态度的转变,影响其行为。

3、健康信念模式理论要点:健康信念模式(the health belief model,HBM)是运用社会心理方法解释健康相关行为的理论模式。

认为人们要采取某种促进健康行为或戒除某种危害健康行为。

“行为主动性”是其核心概念。

步骤:首先,充分让人们对其危害健康行为感到害怕(知觉到威胁和严重性);然后,使他们坚信一旦放弃这种危害健康行为、采取相应的促进健康行为会得到有价值的后果(知觉到效益);同时也清醒地认识到行为改变过程中可能出现的困难(知觉到障碍);最后,使他们充满改变行为的信心,有信心通过努力去改变。

应用:广泛应用“行为榜样”的作用,优化幼儿生活环境的各种因素,进而改变其行为,并增强其行为的持久性。

4、PRECEDE/PROCEED模式理论要点:该模式是由美国学者格林·劳伦斯提出的,“PRECEDE”指在教育和环境的诊断和评价中应用“倾向因素”、“促成因素”和“强化因素”。

知信行健康教育模式视角下高校辅导员开展大学生心理健康教育路径浅析随着社会的不断发展和变迁,大学生心理健康问题日益突出,成为当前教育界和社会各界关注的焦点。

大学生心理健康问题不仅影响到他们的学业和生活,还对社会稳定和发展产生了重要影响。

高校辅导员在开展大学生心理健康教育方面的作用不可忽视。

本文将从知信行健康教育模式的视角出发,对高校辅导员开展大学生心理健康教育的路径进行浅析,以期为解决大学生心理健康问题提供借鉴和参考。

一、知信行健康教育模式的内涵及特点知信行健康教育模式是一种注重知识传播、信念塑造和行为引导的健康教育模式。

在这种模式下,健康教育不仅仅是传授知识,更重要的是引导受教育者形成正确的健康信念和养成良好的健康行为。

知信行健康教育模式特点鲜明,注重理论与实践相结合,强调知识与技能的培养,注重激发个体的自我管理和自我约束意识。

这种教育模式对于大学生心理健康教育具有重要的启示意义。

二、高校辅导员在大学生心理健康教育中的重要作用高校辅导员是大学生日常生活和学习中的重要指导者和引导者。

他们在大学生心理健康教育中扮演着不可替代的角色。

一方面,高校辅导员知校园文化和学生心理,能够更有效地了解大学生的心理状态和需求,有利于开展有针对性的心理健康教育活动;高校辅导员作为大学生的表率和榜样,能够通过自身言传身教影响和引导大学生的心理健康行为。

高校辅导员在大学生心理健康教育中发挥着重要的作用。

三、高校辅导员开展大学生心理健康教育的路径之一:加强理论知识的传授高校辅导员可以通过组织心理健康知识讲座、开设心理健康课程等形式,向大学生传授心理健康的理论知识。

通过理论知识的传授,可以增强大学生对心理健康问题的认识和理解,树立正确的心理健康观念,为他们的心理健康行为提供理论指导和支撑。

高校辅导员还可以通过开展心理健康知识竞赛、心理健康知识问卷调查等形式,激发大学生对心理健康知识的兴趣,提高他们主动学习的积极性。

在知信行健康教育模式下,信念的塑造是至关重要的环节。

健康相关行为改变的理论模式——知信行模式知信行模式(Theory of Planned Behavior,简称TPB)是一种健康相关行为改变的理论模式,旨在解释个体如何通过改变他们的态度、主观规范和知觉行为控制来实现健康行为的转变。

TPB由社会心理学家Martin Fishbein和Icek Ajzen于1975年提出,并在之后的研究中被广泛应用于许多领域,包括健康行为改变。

TPB以个体的意图来预测其行为。

意图是个体有意愿采取的其中一种行动,可以被分为三个组成部分:态度、主观规范和知觉行为控制。

具体来说,态度是对于行为的评价,主观规范是对于他人对于行为的期望,知觉行为控制是对于个体能够控制行为的觉察。

这三个因素共同决定了个体的意图,从而影响其行为。

首先,态度是个体对于行为的评价和态度。

个体对于行为的积极评价和态度越强,意图采取该行为的可能性就越大。

例如,一个人对于运动的态度是否认为运动有益健康、有趣而且有价值等,都会影响他们意图进行运动的可能性。

其次,主观规范是来自他人对个体行为的期望。

个体感知到他人对于他们采取其中一种行为的期望越高,他们意图采取该行为的可能性就越大。

例如,如果一个人的家人、朋友和医生都支持他进行锻炼,那么他采取锻炼行为的意图可能会更强。

最后,知觉行为控制是个体对于行为控制的信念和能力。

个体认为他们能够轻松地控制自己的行为,他们意图采取该行为的可能性就越大。

例如,一个人认为自己有足够的时间、资源和知识来进行健康饮食,那么他采取健康饮食行为的意图可能会增加。

在TPB模型中,意图是最直接的预测行为的因素。

它在意图和行为之间有一个中介因素,行为的主观能力(Perceived Behavioral Control,简称PBC)。

个体认为自己能够控制自己的行为越大,他们实际采取该行为的可能性就越大。

然而,TPB模型也存在一些限制。

首先,它假设个体是理性的,并且可以准确地评估他们的态度、主观规范和知觉行为控制。

行为学的研究表明,知识与行为之间有着重要的联系,但不完全是因果关系。

一个人的行为与知识有关,也与其价值观和信念有关,更与长期的生活环境有关。

故:知信行理论认为:信息→知→信→行→增进健康知:知识和学习,是基础;信:信念和态度,是动力;行:产生促进健康行为、消除危害健康行为等行为改变的过程,是目标。

知识是基础,但知识转变成行为尚需要外界条件,而健康教育就是这种促进把知识转变成行为的重要外界条件。

举例:健康方面的信念如“我确信吸烟是有害的”、“只要下决心戒烟肯定是可以实现的”,这种信念会影响他们采纳戒烟的行为。

如坚持错误的信念就不会改变其错误的行为。

态度通常以好与坏、积极与消极加以评价。

如关于戒烟,为了达到戒烟的目标,对吸烟者而言,吸烟行为是社会行为,是通过学习得来的,要改变它、否定它,也得学习教育者或社会给予的知识。

健康教育者必须通过多种方法将有关烟草的有害性、有害成分、戒烟的益处以及如何戒烟的知识传授给吸烟者。

具备了知识,只有采取积极的态度,对知识进行有根据的独立思考,对自己的职责有强烈的责任感,就可以逐步形成信念,知识上升为信念,就可以支配人的行动。

当吸烟者采取积极的戒烟态度,相信吸烟有害健康,并相信自己有能力戒烟时,戒烟就可成功。

但是,要使人们从接受转化到改变行为是一个非常复杂的过程:信息传播→觉察信息→引起兴趣→感到需要→认真思考→相信信息→产生动机→尝试行为态度坚决→动力定型→行为确立。

其中关键的主要有两个步骤:信念的确立和态度的改变。

知、信、行三者间不存在因果关系,但必须有必然性。

在信念确立以后,如果没有坚决转变态度的前提,实现行为转变的目标照样会招致失败。

所以,在实践中要使40%的人发生行为转变,就要有60%的人持积极的态度参与改变行为实践,这样就要有80%的人相信这种实践对其健康是有益的,要到达这个目标就要使90%以上的人具有改变这种行为所必须具备的知识。

个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。

2020年12月第12期总第168期海峡科学Straits ScienceDecember 2020No.12,Total 168th健康行为改变理论及其应用述评∗柯㊀衍㊀陈宪泽㊀黄㊀靖㊀沈富儿(福建中医药大学,福建㊀福州㊀350122)[摘要]健康行为改变的理论研究对于建立健康生活方式,实现 健康中国 战略有重要意义㊂由于行为改变的复杂性,健康行为理论也在不断发展与演进,不断有新的理论产生,一些传统理论也在不断修正㊂该文介绍国际上广泛应用于个体和群体健康行为的理论模型及其应用,以期能得到更好的应用和推广,为不同人群制订相应的健康促进策略提供理论支持㊂[关键词]健康行为理论模式㊀健康促进㊀行为改变[中图分类号]R193[文献标识码]A[文章编号]1673-8683(2020)12-0053-05∗基金项目:福建中医药大学校管课题X2018004-学科 健康素养对自我管理的影响研究 (编号:2801/701180069)㊂通讯作者:沈富儿,Email:fuer3898@㊂㊀㊀健康行为改变理论是在行为科学㊁医学㊁社会学等学科基础上,研究个体与群体的健康行为发生㊁发展规律,探索疾病与健康的动因和影响因素及其内在机制的学科㊂自20世纪50年代健康信念模式(Health Belief Model,HBM)提出后,又有许多模型不断被提出㊂例如,合理行动理论(Theory of Reasoned Action,TRA),计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB),知信行模式(Knowledge,Attitude,Practice,KAP),信息-动机-行为技巧(Information -Motivation -Behavioral skillmodel,IMB),社会认知理论(Social Cognitive Theory,SCT),跨理论模式(The Transtheoretical Model and Sta-ges of Change),人类生态学模型(Mandala of Health,HEM),健康行为群体干预(PRECEDE -PROCEED)模式等㊂本文将对健康行为个体及群体理论的主要模型及其应用做简要阐述㊂1 个体层面模型1.1㊀健康信念理论模式(HMB )Hochbaum 等[1]于1956年提出HMB 理论,该模式认为健康行为的改变受到两个方面的影响:自觉疾病的威胁㊁自觉行为改变的利益与障碍,其中自觉疾病的威胁由自觉罹患感与自觉严重程度构成㊂应用该模式对目标人群的干预也是由这两方面出发:第一,加强对目标人群的健康教育,让其了解问题,并知道该问题重要性㊂第二,让目标人群知道通过行为的改变可以获得的利益,并解决因行为改变所形成的障碍[2]㊂HMB 的本质在于认知的改变,通过改变目标人群的认知,从而改变其行为,是一种受到广泛欢迎和应用的模式㊂该模型的应用范围较为广泛,在高危人群的筛选行为㊁患者的疾病管理㊁一级预防等领域都有所应用㊂Kalkidan Solomon 等[3]围绕宫颈癌筛检开展研究,结果表明,宫颈癌筛查的接受率与患者的疾病严重程度㊁筛查的有效性和在筛查期间排除障碍所提供的帮助有关㊂李素琼等[4]开展应用HMB 在糖尿病合并冠心病患者介入治疗,研究表明,采用HMB 进行介入治疗能起到较好的辅助效果,使患者建立良好的健康行为,研究组的患者依从性㊁饮食习惯㊁体育锻炼㊁自我监测都有所改善,差异有统计学意义(P <0.05)㊂1.2㊀知信行模式(KAP )KAP 模式由Mayo 等在19世纪60年代提出,经Gochman 主编的‘健康行为“予以推广[5]㊂这一理论认㊃35㊃HAI XIA KE XUE海峡科学2020年第12期为,行为由信念决定,而信念由知识决定㊂知识是行为的基础条件,信念作为行为的动力,而行为是最为需要达成的目标㊂以户外运动这一行为为例,每周所需运动的时间㊁强度㊁方法为知识,身体健康对自己与家人所产生的收益为信念,在这一信念的支持下促使个人参加运动㊂与KPA模式类似的还有信息-知识-信念-行为模式(information-knowledge-attitude-prac-tice,IKAP),IKAP模式在KAP模式的基础上增加了信息,强调需针对目标人群的需求探讨其所需要掌握的知识,有针对性的知识对于信念态度的增强起到更好的效果[6]㊂KAP模式除了在临床医学的应用外,在医药卫生政策领域也有所展现㊂朱银潮等[7]依据KAP模型在疫情初期针对宁波市民开展关于新型冠状病毒的知识㊁信念㊁行为水平进行了调查,结果显示,宁波市居民对新型冠状病毒肺炎相关知识的知晓率为56.49%,认为蝙蝠为主要传染源的有33.7%,表明政府可对新型冠状病毒引起的肺炎相关知识进行宣传普及㊂由于行为问题的复杂性,KAP模式是单向线性思维,目前国内在健康行为研究中应用较多,而西方已很少应用㊂1.3㊀合理行动理论(TRA)和计划行为理论(TPB) TRA由美国学者Fishbein[8]于1970年提出,该模型认为行为态度与主观规范共同决定了行为意向,而行为意向决定了人的行为㊂TPB则是Ajzen在TRA基础上进行修正的模型,除行为态度㊁主观规范外,增加了感知行为控制与实际行为控制这两个变量[9]㊂TPB 理论认为个体的行为由意向决定,而意向取决于个体对某项行为的态度㊁他人对该行为的期待㊁自觉执行该行为的能力,这三部分越呈现正向,行为发生的可能性越大㊂与HMB理论相比,TRA/TPB认为社会压力对个体行为会起到一定的作用,但有研究表明评价社会压力的主观规范是一种较弱的要素[10]㊂TRA/TPB是国际社会经常使用的模型,涉及的学科广泛,不仅局限于健康领域,还包括消费者行为预测㊁教育学㊁旅游等领域㊂在健康行为改变领域主要有三类文献,包括预测个体行为㊁新媒体领域的应用㊁跨文化应用㊂Ruslan Nur-Hasanah等[11]在马来西亚开展了针对吸烟男性的横断面研究,其研究表明,TPB量表在问卷信度与效度上都达到统计学要求,可以应用TPB戒烟量表马来西亚语版本对戒烟行为进行预测㊂张铮等[12]结合了态度测量技术的语义差异量表[13]与Ragheb&Beard的休闲态度量表[14],针对微信运动制作了量表,其信度㊁效度符合统计学要求,并利用中介效应检验方法证明了个体对使用微信运动的行为意愿在各变量之间起到的中介效应㊂1.4㊀信息-动机-行为技巧(IMB)IMB模型是1992年由FISHER等[15]提出,认为行为改变是由健康相关信息㊁动机和行为技巧三者构成的㊂健康相关信息是行为的前置条件,动机分为个体动机和社会动机两种,个体动机与社会动机分别对应TPB中的行为态度与主观规范㊂行为技巧则对应着TPB中的实际行为控制与感知行为控制,而TPB与IMB模型的差异在于,IMB模型认为信息和动机是通过行为技巧来影响个体行为的㊂IMB模型的最初使用是在了解㊁预测和促进艾滋病的预防[16]㊂理论上IMB模型可以应用于艾滋病领域外的行为改变与预测,目前已经应用于吸烟行为㊁心血管疾病自我管理㊁年青人选举投票行为等领域㊂在Demis[17]等开展关于青年投票率的研究中,使用TRA㊁TPB与IMB三种模型对投票行为的预测情况,研究表明IMB模型的预测效果较好,虽然研究具有一定的局限性,如Ajzen在2019年对TPB进行了部分修正(如图1)㊁未对人口学特征进行细分等问题,但仍显示出该模型的应用领域广泛,拥有更大的挖掘空间㊂图1 TPB概念构架图㊃45㊃2020年第12期海峡科学HAI XIA KE XUE1.5㊀社会认知理论(SCT)SCT由知名心理学家Bandura[8]提出,SCT的前身为社会学习理论(Social Learning Theory,SLT)[19]㊂SCT 模型认为人的行为受到环境因素与个人因素的影响,将SCL与SCT结合,可以得出行为将由以下四方面因素决定:心理决定因素㊁观察学习因素㊁环境决定因素与自我调控因素㊂其中心理决定因素由结果期望㊁自我效能㊁群体效能构成,环境决定因素由动机诱因与促进因素构成[20]㊂SCT是一种理论构建,而这四方面因素则是理论应用㊂心理决定因素中的自我效能是指完成某行为的把握程度,群体效能是指群体共同执行该行为的把握程度,例如一个人去健身的把握程度与群体去健身的把握程度㊂结果期望是指认为执行某项行为后可能产生的后果㊂在环境决定因素中,动机因素是指通过奖励或惩罚的方式改变行为㊂促进因素是指提供支持性的工具,使人们更容易执行某行为㊂而观察学习表示模范效应对其行为的影响,形成模仿或学习他人的行为㊂自我调控因素通过制定目标㊁信息反馈㊁自我奖励㊁社会支持等方式来控制自己的行为㊂SCT强调行为㊁环境㊁个人三者密切相关,同时对影响行为的因素进行了假设,但仍未将三者间的联系准确描绘出来,导致不同研究会引入不同的因素㊂在SCT的理论应用层面上,SCT是广域的㊁抽象的理论框架,很难直接应用到健康促进干预实践[21]㊂这里谈论的SCT应用主要是对其构件的应用,应用领域包括身体活动㊁减肥㊁戒烟㊁饮食行为等㊂李嘉慧等[22]应用SCT对中职学生展开戒烟健康教育的纵向研究,干预组现在吸烟率㊁未来吸烟意向与对照组均有统计学意义(P<0.01),此研究结果表明,自我效能㊁自我调控㊁观察学习这三个要素对中职学生的控烟健康教育起到作用㊂1.6㊀行为分阶段转变理论(TTM)TTM模型是Prochaska和DiClemente[23]于1983年提出的㊂目前国际上已成为应用十分广泛的行为改变理论模型之一,该模型将改变过程与改变阶段相结合,提出在不同阶段给予不同的帮助,使得目标人群的行为发生改变(如图2所示)㊂前文所介绍的模型主要思路为态度影响行为,而态度由多因素决定,进而从不同角度探讨这些因素各自是什么㊂而TTM则是一种纵向的模型,将人的行为改变分为不同的阶段,在不同的阶段应该给予不同的干预,从而提高干预效果,于是创造出不同模型与TTM 结合的可能性,Prochaska介绍了HMB㊁TRA㊁自我调控理论(Self-Regulation Theory,SRT)㊁目标设定理论(Goal-Setting Theory,GST)与TTM不同阶段如何有效的相互结合[24]㊂图2 TTM概念架构通过三十余年的发展,TTM逐步走向成熟,在健康行为管理㊁慢性病自我管理领域都有所应用㊂其分阶段的干预模式,根据行为改变者需求提供有针对性的行为支持技术,已成为临床和社区行为干预广泛应用的有效策略和方法㊂当然,只能从某一角度阐明行为改变的规律,不可能解决行为干预的所有问题㊂其模型具有较大的开放性,进一步开发的空间很大,同样也造成各阶段的判断难度较大,大规模的前瞻性研究不足㊂㊃55㊃HAI XIA KE XUE 海峡科学2020年第12期2㊀健康行为群体干预理论健康行为群体干预理论(PRECEDE -PROCEED)模式又称为格林模式,是Green 等[25]在1980年提出的㊂其后经历了多次修正,最近一次修正在2009年,将行为改变分为7个步骤[26](见图3)㊂图3㊀PRECEDE -PROCEED 概念架构PRECEDE -PROCEED 模式为行为改变提供了群体干预的理论框架,目前在国内开展的相关研究较少,部分研究并未进行第三阶段的行政及财务政策评估,多偏向应用教育评估与生态学评估进行干预实验㊂模型应用十分广泛,除针对临床患者的健康教育外,还在伤害流行病学㊁精神卫生流行病学等多个领域有所建树㊂Maryann Yeo 等[27]对青年及其父母开展了早期精神疾病的研究,并依据模型制订了不同阶段方案㊂3㊀结论与建议健康行为理论在解释㊁预测和干预健康行为中发挥着重要作用,特别是在健康教育与健康促进中的健康生活方式行为改变方面㊂但目前以理论指导的健康行为研究不多,特别在中医药领域尚未得到重视㊂由于健康行为是属于慢性行为,其习惯的形成是长期的,因此行为改变非轻而易举,需要个体和群体树立足够信心和一个长期艰难的过程㊂在具体应用过程中,建议根据不同理论特点㊁目标人群特征及研究目的,合理选择健康行为理论积极推广和应用,并不断提出新问题㊂当然,由于行为问题的多因素,相对应形成的理论也在推陈出新,希望将不同的理论模式综合应用,以便更全面㊁客观的评价效果,提高全面健康素养,为实现健康中国行动做出贡献㊂参考文献:[1]Hochbaum G M.Why people seek diagnostic x -rays [J ].Public Health Reports ,1956,71(4):377.[2]杨廷忠.健康研究-社会行为理论与方法[M ].北京:人民卫生出版社,2018.[3]Solomon K ,Tamire M ,Kaba M.Predictors of cervical cancerscreening practice among HIV positive women attending adult anti -retroviral treatment clinics in Bishoftu town ,Ethiopia :the application of a health belief model [J ].BMC Cancer ,2019,19,No.989.[4]李素琼,王秀精.健康信念模式在糖尿病合并冠心病患者介入治疗中的应用[J ].糖尿病新世界,2018,21(24):3-5.[5]黄敬亨.健康教育学[M ].上海:复旦大学出版社,2002.[6]Hande L ,Sambajirao ,Badiger S .An intervention study onknowledge ,attitude and practice among HIV Positive individuals in southern India [J ].Journal of Clinical and Diagnostic Re-search ,2014,8(10):JM01-JM02.[7]朱银潮,冯宏伟,罗颖芝,等.宁波市居民新型冠状病毒肺炎知信行调查[J ].预防医学,2020,32(3):230-234.[8]Fishbein M.A theory of reasoned action :some applications andimplications [J ].Nebraska Symposium on Motivation ,1980,27:65-116.[9]Ajzen I ,Kruglanski A W .Reasoned action in the service of goal pursuit [J ].Psychological Review ,2019,126(5):774-786.[10]Lim H ,Dubinsky A J .The theory of planned behavior in e -commerce :making a case for interdependencies between salient beliefs [J ].Psychology &Marketing ,2005,22(10):833-855.[11]Ruslan N -H ,Yasin S M ,Isa M R ,et al .Reliability and con-struct validity of the malay version of theory of planned behav-iour (TPB )for smoking cessation [J ].Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ,2018,19(10):2815-2820.[12]张铮,于伯坤,李府桂,等.微信运动使用对健康行为的影响:基于计划行为理论分析[J ].新闻界,2017(6):60-67.[13]Osgood C E ,Suci G J ,Tannenbaum P H.The measurement of meaning [M ].Urbana ,IL :University of Illinois Press ,1957.[14]Ragheb M G ,Beard J G .Measuring Leisure Attitude [J ].Jour-㊃65㊃2020年第12期海峡科学HAI XIA KE XUEnal of Leisure Research,1982,14(2):155-167.[15]Fisher J D,Fisher W A.Changing AIDS-risk behavior[J]. Psychological Bulletin,1992,111(3):455-474.[16]Coates T J,Morin S F,Mckusick L.Behavioral consequences of AIDS antibody testing among gay men[J].JAMA,1987,258(14):1889.[17]Glasford D E.Predicting voting behavior of young adults:the importance of information,motivation,and behavioral skills [J].Journal of Applied Social Psychology,2008,38(11):2648 -2672.[18]Heffernan C J.Social foundations of thought and action:A so-cial cognitive theory[J].Behaviour Change,1988,5(1),37 -38.[19]Bandura A.Social learning theory[M].New York:General Learning Press,1977.[20]Baranowski T,Perry C L,Parcel G S.How individuals,environ-ments,and health behavior interact:Social learning theory [M]//Glanz K,Rimer B K,Lewis F M.Health Behavior and Health Education:Theory,Research,and Practice.3rd Edition. San Francisco,CA:Jossey-Bass,2002:165-184. [21]Garcia D S.Evaluation of3behavioral theories for applicationin health promotion strategies for hispanic women[J].Ad-vances in Nursing Science,2016,39(2):165-180. [22]李嘉慧,李娜,徐刚,等.基于社会认知理论的中职学生控烟干预实践研究[J].中国学校卫生,2020,41(7):994 -997.[23]Prochaska J O,DiClemente C C.Stages and processes of self-change of smoking:toward an integrative model of change[J].J Consult Clin Psychol,1983,51(3):390-395.[24]Prochaska J O,Redding C A,Evers K E.The Transtheoretical model and stages of change[J].Health Education&Behavior, 1997,22(22):97-121.[25]Green L W,Kreuter M W,Deeds S G,et al.Health education planning:a diagnostic approach[M].Palo Alto,California: Mayfield Publishing,1980.[26]Green L W.The Precede-Proceed Model of Health Program Planning&Evaluation[EB/OL].[2020-11-02].http:// /precede.htm.[27]Yeo M,Berzins S,Addington D.Development of an early psy-chosis public education program using the PRECEDE PRO-CEED model[J].Health Education Research,2007,22(5): 639-647.㊃75㊃。

知信行理论模式的主要内容

知信行理论模式的主要内容如下:

1、知信行理论模式是将人们行为的改变分为获取知识、产生信念及形成行为三个连续过程的理论模式。

“知”是知识和学习,“信”是正确的信念和积极的态度,“行”指的是行动。

2、以戒烟过程为例。

为改变一个人的吸烟行为,使其戒烟,首先要使吸烟者了解吸烟的危害和戒烟的益处,掌握如何戒烟的方法,从而使吸烟者形成吸烟危害健康的信念,产生自觉、自愿戒烟的积极态度,最终才可能产生戒烟的行为。

行为学的研究表明,知识与行为之间有着重要的联系,但不完全是因果关系。

一个人的行为与知识有关,也与其价值观和信念有关,更与长期的生活环境有关。

故:知信行理论认为:信息→知→信→行→增进健康知:知识和学习,是基础;信:信念和态度,是动力;行:产生促进健康行为、消除危害健康行为等行为改变的过程,是目标。

知识是基础,但知识转变成行为尚需要外界条件,而健康教育就是这种促进把知识转变成行为的重要外界条件。

举例:健康方面的信念如“我确信吸烟是有害的”、“只要下决心戒烟肯定是可以实现的”,这种信念会影响他们采纳戒烟的行为。

如坚持错误的信念就不会改变其错误的行为。

态度通常以好与坏、积极与消极加以评价。

如关于戒烟,为了达到戒烟的目标,对吸烟者而言,吸烟行为是社会行为,是通过学习得来的,要改变它、否定它,也得学习教育者或社会给予的知识。

健康教育者必须通过多种方法将有关烟草的有害性、有害成分、戒烟的益处以及如何戒烟的知识传授给吸烟者。

具备了知识,只有采取积极的态度,对知识进行有根据的独立思考,对自己的职责有强烈的责任感,就可以逐步形成信念,知识上升为信念,就可以支配人的行动。

当吸烟者采取积极的戒烟态度,相信吸烟有害健康,并相信自己有能力戒烟时,戒烟就可成功。

但是,要使人们从接受转化到改变行为是一个非常复杂的过程:信息传播→觉察信息→引起兴趣→感到需要→认真思考→相信信息→产生动机→尝试行为态度坚决→动力定型→行为确立。

其中关键的主要有两个步骤:信念的确立和态度的改变。

知、信、行三者间不存在因果关系,但必须有必然性。

在信念确立以后,如果没有坚决转变态度的前提,实现行为转变的目标照样会招致失败。

所以,在实践中要使40%的人发生行为转变,就要有60%的人持积极的态度参与改变行为实践,这样就要有80%的人相信这种实践对其健康是有益的,要到达这个目标就要使90%以上的人具有改变这种行为所必须具备的知识。