八年级语文下册 第26课《小石潭记》 新人教版A

- 格式:ppt

- 大小:777.50 KB

- 文档页数:37

《⼩⽯潭记》教学设计5篇《⼩⽯潭记》教学设计5篇 《⼩⽯潭记》是⼀篇语⾔精美、含义丰富、充满诗情画意的⼭⽔游记,其中的写景艺术值得我们借鉴。

下⾯是⼩编为⼤家准备的《⼩⽯潭记》教学设计,希望⼤家喜欢! 《⼩⽯潭记》教学设计篇1 ⼀、导⼊新课 唐代有⼀位著名作家,他曾经被贬到湖南的永州做司马。

在此期间,写下了⼀组著名的⼭⽔游记,合称《永州⼋记》柳宗元。

今天我们⼀起来学习他的《永州⼋记》之⼀的《⼩⽯潭记》。

⼆、整体感知 1、作者是怎样发现⼩⽯潭的?请⽤译⽂回答。

明确:隔着茂密的⽵林,听到了⽔声,好像⾝上佩带的⽟佩、⽟环相碰发出的清脆声⾳,我的⼼情也欢乐起来。

2、⼩⽯潭的全貌是怎样的? 明确:⼀整块⽯头做为潭底,靠近岸边,有⼀圈从潭底周围突出⽔⾯的⽯头,成为坻、屿、、岩各种不同的形状。

3、游鱼和潭⽔有什么特点? 明确:潭中的鱼⼤约有⼀百来条,都好像在空中游动,没有什么依靠似的。

阳光直照到⽔底,鱼的影⼦散在⽯上,静⽌不动;忽然向远处游⾛了,往来很快。

4、作者是怎样描写潭上景物的? 明确:潭的四⾯被⽵⼦和树⽊围绕着,寂静寥落,没有⼈家,使得⼼神凄凉,寒⽓透⾻,感到悲哀深沉。

5、课⽂是按游览的顺序来写,条理⼗分清楚,请说说本⽂写作思路。

明确:发现⼩潭——潭中景物——⼩潭源流——潭中⽓氛 (⼆)引导讨论下列问题: (1)第⼀⾃然段描写了哪些景物?作者写发现⼩⽯潭的经过,⽤了哪些准确的动词? 明确:写了空⽵、⽔声、⼩潭和潭边的青树、藤蔓。

⽤“隔”“闻”“伐”‘取”‘见”等动词,写出了发现⼩⽯潭的经过,同时也点出⼩⽯潭位于⼈迹罕⾄的荒僻幽静之处。

为下⽂写环境的“寂寥⽆⼈”“其境过清”埋下伏笔。

(2)本段写景⽤了什么写法? 明确:⽤的是先闻其声,后见其形,“移步换景”的写法。

作者不是停留在⼀点上看,⽽是向前⾛去,引导我们看到不同的景物,很像⼀部⼭⽔风景影⽚。

发现⼩潭篁⽵—⼀⽔声——⼩潭——青树——翠蔓 隔——闻——伐——取——见(动词准确)(移步换景的写法) (三)讨论下列问题: (1)第⼆⾃然段写了哪些景物,⽤的是什么写法? 明确:描写了潭⽔、游鱼,⽤的是特写镜头。

八年级下册古诗文理解性默写26.小石潭记1、作者是怎样发现小石潭的?(隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

)2、小石潭得名的由来。

(全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。

)27 岳阳楼记4、滕子京重修岳阳楼的背景是:(政通人和,百废具兴。

)5、岳阳楼重新修建后,有变化的句子是:(增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。

)6、文中具体描写“岳阳楼大观”的句子是:(衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。

)7、文中直接概括出迁客骚人“悲”的句子(去国怀乡,忧馋畏讥),“喜”的句子是(心旷神怡,宠辱偕忘)8、作者从正面阐述“古仁人之心”的句子是:(居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

)9、表达作者旷达胸襟的句子是(不以物喜,不以己悲)。

表达作者远大政治抱负的句子是(先天下之忧而忧,后天下之乐而乐),这也是文章的点睛之笔。

28 醉翁亭记春:(野芳发而幽香)夏:(佳木秀而繁阴)秋:(风霜高洁)冬:(水落而石出)12、奠定全文抒情基调的千古名句(破题句),是:(醉翁之意不在酒,在乎山水之间也),这也是贯穿全文主线的句子。

30 诗五首15、陶渊明的《饮酒》中表明诗人决意摆脱尘世的干扰,过闲适恬静的生活的诗句是:(结庐在人境,而无车马喧)。

结庐在人境,而无车马喧的原因是(心远地自偏)。

《饮酒》反映诗人陶渊明的生活志向,其中表现他悠游自在的隐居生活的名句是(采菊东篱下,悠然见南山),此句被王国维誉为“不知何者为我,何者为物”,达到了物我合一的境界。

表明作者本想说明白,却又不可言传的诗句是:(此中有真意,欲辩已忘言)16、《行路难》中表现诗人内心愁苦、无所适从的诗句是:(停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然);表现诗人欲行无路,心绪茫然的句子是:(欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山)表现诗人不怕困难,充满信心,有远大抱负和坚定信念的名句是:(长风破浪会有时,直挂云帆济沧海)诗中以(欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山)两句诗来比喻人生道路中的艰难险阻。

《小石潭记》教学设计(人教版八年级语文下册26课)一、教学目标:知识与能力:学习作者对自然景物入微地观察、细致描摹的能力。

过程与方法:整体感知并理解作者在贬居生活中孤凄悲凉的心境。

学习作者善于发现美的所在!情感与价值:通过对精彩语段的品读感受大自然的美,提升学生对美的鉴赏能力。

培养学生搜集资料和筛选信息的能力。

二、教学重点:理解感悟作者的心境及背诵。

三、教学难点:培养学生观察描摹的能力和鉴赏力。

四、教学方法:诵读法和观赏理解分析记忆法 五、教学方式:多媒体教学 六、教学时间:二课时 七、教学过程:第一课时一.情境导入及作者简介1、导入:同学们,我们在日常的生活与学习中幸福与烦恼随时相伴,而苦恼与愤懑之情往往居多。

我们要善于去发现生活中的美好事物,这样我们胸中的愤懑容易被驱散,生活的乐趣将是其乐无穷。

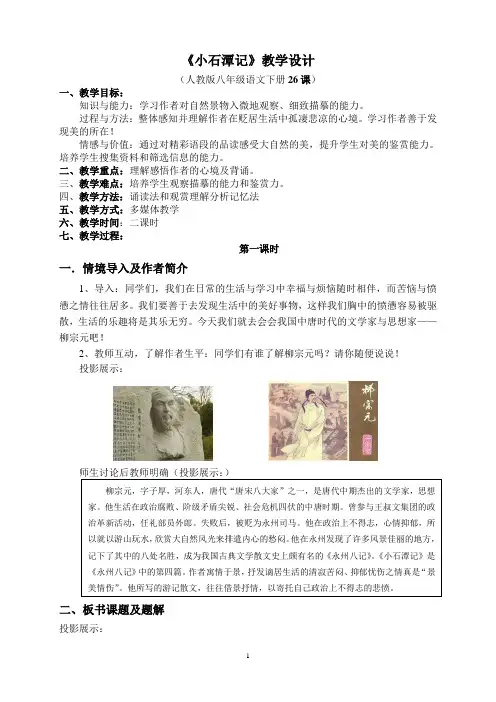

今天我们就去会会我国中唐时代的文学家与思想家——柳宗元吧!2、教师互动,了解作者生平:同学们有谁了解柳宗元吗?请你随便说说! 投影展示:二、板书课题及题解投影展示:柳宗元,字子厚,河东人,唐代“唐宋八大家”之一,是唐代中期杰出的文学家,思想家。

他生活在政治腐败、阶级矛盾尖锐、社会危机四伏的中唐时期。

曾参与王叔文集团的政治革新活动,任礼部员外郎。

失败后,被贬为永州司马。

他在政治上不得志,心情抑郁,所以就以游山玩水,欣赏大自然风光来排遣内心的愁闷。

他在永州发现了许多风景佳丽的地方,记下了其中的八处名胜,成为我国古典文学散文史上颇有名的《永州八记》。

《小石潭记》是《永州八记》中的第四篇。

作者寓情于景,抒发谪居生活的清寂苦闷、抑郁忧伤之情真是“景美情伤”。

他所写的游记散文,往往借景抒情,以寄托自己政治上不得志的悲愤。

1、学生初读课文,整体感知《小石潭》景物的幽清美与作者心境的凄清美,并圈出生字、生词。

(师生共同正字音和字形)投影展示:2、师范读课文(配音)或利用MP3朗读课文,生轻声跟读,并补充。

四、分析理解课文1、学习第一自然段(师生观图诵读理解分析)投影展示:探究问题:这段文中哪些句子写了“石”?请说明理由。

八年级下语文第26课小石潭记原文和赏析从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

(佩通:珮)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下彻,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

(下彻一作:下澈)潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

柳宗元的《小石潭记》是一篇文质精美、情景交融的山水游记。

全文193字,用移步换景、特写、变焦等手法,有形、有声、有色地刻画出小石潭的动态美,写出了小石潭环境景物的幽美和静穆,抒发了作者贬官失意后的孤凄之情。

第二段采用“定点特写”的方法,直接把镜头对准潭中的鱼,描写其动静状态,间接突现潭水的清澈透明,着重表现一种游赏的乐趣。

以静衬动,写潭中小鱼。

这是本文的最精彩之笔。

这潭中鱼很怪诞:一是鱼居然可数,约有“百许头”;二是“影布石上”,神态自若地“怡然不动”。

这是继续写静,既烘托出小石潭的幽寂,也勾勒出小石潭水的清澈。

由此转为写动。

其实在写静时已作伏笔,水中之鱼不能不动。

鱼之静止,正像电影中的定格只是某个刹那的显示。

这个定格过后,便见潭中之鱼“俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐”。

鱼触动了作者情怀。

在此,这一“乐”字值得注意。

作者由于改革受挫,被贬远方,精神负担很是非斗之地,在这里找到了这样一块清静之地,看到游鱼的怡然自得,灵魂得到了净化和复归。

水之清,鱼之乐,终于给作者带来了片刻的欢乐。

清静神乐是这篇散文前半部分的主旋律。

第三段用变焦的手法,把镜头推向远方,探究小石潭的水源及潭上的景物。

写潭源溪流的斗折蛇行,明灭可见,犬牙差互,不可知其源。

向西南望过去,一条小溪逶迤而来,形状像是北斗七星那样曲折,又像是一条蛇在游动,有的地方亮,有的地方暗。

26.小石潭记合肥市南园学校语文组夏根寿教学目标:1、了解作者、作品常识;熟练的诵读课文,把握节奏。

2、把握第一、二段文意;掌握重点字词解释和重点句的翻译。

3、学习移步换景、侧面烘托等写作特点教学重点:把握重点文言实词,理解文意,掌握句子翻译。

教学难点:体会文中写作手法,读懂作者流露的情感。

课时安排:第一课时教学过程:一、导入:由“寒江独钓图”引入柳宗元的《江雪》,导入本课题。

二、预习考查1、题目中的“记”是指什么?“记”是一种古代文体,在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。

可以通过记人、记事、记物、记景,来抒发作者感情和主张。

2、了解作者柳宗元:唐代文学家,又称柳河东,柳柳州,和韩愈并称韩柳,唐宋八大家之一。

3、读懂字音篁竹清冽卷石底为坻为嵁佁然参差披拂俶而远逝悄怆幽邃翕忽二、听朗诵,划节奏重点句:*从小丘/西行百二十步,隔/篁竹,闻/水声,如/鸣佩环,心乐之。

*全石/以为底,近岸,卷石底/以出*青树/翠蔓,蒙/络/摇/缀*潭中鱼/可百许头,皆若/空游/无所依*其岸势/犬牙差互,不可知/其源*以/其境过清,不可/久居,乃/记之而去三、诵读一段,小组合作,疏通文章小组内合作讨论,标注重点词句,疏通文章。

小组反馈,教师点拨小结。

第一段重点词句:西:名作状,向西。

如鸣佩环:倒装句,如佩环鸣乐:意动用法,以……为乐取:开辟下:名作状,向下尤:格外全石以为底:倒装句,即“以全石为底”,以整块石头为底近:靠近卷石底以出:倒装句,石底卷以出,石底向上弯曲,露出水面,为:形成蒙络摇缀:遮掩缠绕,摇动下垂四、小组讨论,合作探究1.作者是怎样发现小石潭的?描写了哪些景物?作者写发现小石潭的经过,用了哪些准确的动词?2.找出描写小石潭全貌的句子,哪些体现了“石”的特征?3、这一段写景用了什么写法?作者此时的心情如何?五、诵读第二段,合作疏通文章重点词句:可:大约许:表约数,相当于“来”若:好像空:名作状,在空中下:名作状,向下布:映在,落在远:名作状,向远处逝:游走翕忽:轻快敏捷的样子似:好像六、小组讨论,合作探究4、第二段写了哪些景物,用的是什么写法?5、潭水有什么特点?作者是怎样描写的?6、作者是怎样写鱼的?这段描写渗透了作者怎样的感情?七、小结设疑,延伸思考。

《小石潭记》一、注音:篁〔〕佩〔〕洌〔〕坻〔〕屿〔〕佁〔〕翕〔〕邃〔〕寥〔〕俶〔〕怆〔〕嵁〔〕二、解释如下句子中加点的词语。

⑴下见.小潭⑵隔篁竹..⑶如.鸣佩环⑷心乐.之⑸水尤清..洌.⑹近.岸,卷石底以.出⑺青树翠蔓....翠蔓:蒙:络:..,蒙络摇缀摇:缀:⑻参差..披拂⑼潭中鱼可.百许.头⑽日光下.彻,影布.石上⑾佁然..不动⑿俶尔..远逝⒀似与游者相乐.⒁潭西南..而望⒂斗.折蛇.行⒃寂寥无人,凄神寒.骨,悄怆幽邃....⒄以.其境过清.,不可久居.,乃.记之而去...⒅隶.而从.者三、填空:1、《小石潭记》选自________,作者________,字________,唐代________人,著名文学家,世称“柳河东〞,“________〞之一,他擅长于写,本文按游览的顺序生动地描写出小石潭环境景物的幽美和静谧,抒发了作者贬官失意的孤凄之情。

此文写于作者被贬为永州司马期间,这一时期所写山水游记统称_______。

本文是其中的第篇。

2、课文多角度描写景物,其艺术手法主要有:①点面结合。

如写石:“________〞是面,“为坻、为屿、为嵁、为岩〞是点。

②远近交织。

如写潭:“闻水声〞是远,“下见小潭〞是近。

③动静结合。

如写鱼:“影布石上〞是静,“________〞是动。

④虚实相生。

如“潭中鱼可百许头〞外表写________,实为写________,以实写虚,虚实相应成趣。

3、《小石潭记》的“记〞是一种文体,可记叙描写,也可,是属于的X畴。

四、理解课文1、选出没有比喻意义的一句是〔〕A、如鸣佩环,心乐之B、斗折蛇行,明灭可见C、卷石底以出2、分析理解不恰当的是〔〕A、作者隔着篁竹能找到小石潭,是小潭的流水声吸引了他。

B、“全石以为底〞就是说潭底全部都是石头。

C、“寂寥〞、“凄〞、“寒〞等词其实都是写心境的,暗示自己的遭遇,流露出一种孤独感。

D、文章表现了高洁、幽邃、凄凉之美。

3、下面各组句子中加点词意思一样的一组是( )A.乃记.之而去某某楼记.B.明灭可见.才美不外见.C 以.其境过清不能以.游堕事D.潭中鱼可百许.头先生不知何许.人4、与“以其境过清〞中的“以〞字的意义用法一样的一项为哪一项 ( )A.全石以.为底 B.卷石底以.出C.属予作文以.记之 D.不以.物喜5、如下对选文的理解和分析,不正确的一项为哪一项〔〕A.本文渲染了寂寥无人、凄神寒骨、悄怆幽邃的气氛,抒发作者悲凉凄怆的心绪。

《小石潭记》初中课文全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:《小石潭记》是我国古代文学宝库中的一颗璀璨明珠,这篇文章通过对古代墨吏与现代生活的对比,展现了人性的善良和世俗的无奈,是我们值得深入研读的经典之作。

文章开始描述了作者在小石潭游玩时发现了一个灵异的场景:一只黑猪被困在石潭中,无法自拔。

作者看到这一幕,毫不犹豫地跳下潭中救起了这只黑猪。

这一幕虽然简单,却包含了深刻的含义:对于古代的墨吏来说,他们是以严谨的规则行事,但在面对人性善良的瞬间,他们也会无私地伸出援手。

接下来,我们看到了作者与当代社会的对比。

在现代社会中,人们日益追求物质利益和权利,很少有人会像古代墨吏那样,用自己的行动证明善良与正义。

相反,现代社会中的人们更多地被功利主义和私利驱使,缺乏对他人的关怀和帮助。

正是这种对比,让我们更加珍惜和理解《小石潭记》所传递的深刻意义。

这部作品告诫我们要保持善良和正义的本心,即使在现代社会中也要牢记古代墨吏的榜样,勇敢地伸出援手,帮助那些需要帮助的人。

我们可以看到《小石潭记》所蕴含的人文关怀和责任感,这不仅是一种对古代文化的传承和继承,更是对当代社会的一种思考和反思。

通过阅读这部经典之作,我们能够更好地理解和认识自己,发现人性的美好和善良,让我们在日常生活中也能像古代墨吏一样,以善良和正义为准则,为社会做出更多的贡献。

《小石潭记》是一部令人感动和震撼的文学作品,它以简洁的语言道出了人性的光辉和顽强。

通过对古代墨吏与现代社会的对比,它引导我们思考人性的本质和价值,让我们在生活中也能用善良和正义的态度对待他人,为社会创造更加美好的未来。

第二篇示例:《小石潭记》是初中语文课本上的一篇课文,讲述了一个隐士在小石潭上的生活故事。

这篇课文通过对隐士的生活态度和对自然的热爱展开了深入的探讨,给读者留下了深刻的印象。

这篇课文首先向我们介绍了隐士的生活环境。

小石潭是一个偏僻的山谷,四周群山环抱,草木葱茏,一条清澈见底的小溪从山中流过,潭水碧绿清澈,映着周围的山峦和蓝天,景色宁静而美丽。

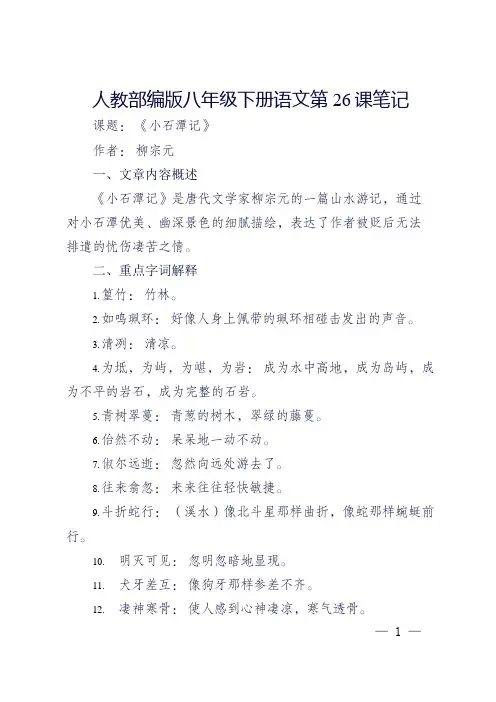

人教部编版八年级下册语文第26课笔记课题:《小石潭记》作者:柳宗元一、文章内容概述《小石潭记》是唐代文学家柳宗元的一篇山水游记,通过对小石潭优美、幽深景色的细腻描绘,表达了作者被贬后无法排遣的忧伤凄苦之情。

二、重点字词解释1.篁竹:竹林。

2.如鸣珮环:好像人身上佩带的珮环相碰击发出的声音。

3.清冽:清凉。

4.为坻,为屿,为嵁,为岩:成为水中高地,成为岛屿,成为不平的岩石,成为完整的石岩。

5.青树翠蔓:青葱的树木,翠绿的藤蔓。

6.佁然不动:呆呆地一动不动。

7.俶尔远逝:忽然向远处游去了。

8.往来翕忽:来来往往轻快敏捷。

9.斗折蛇行:(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行。

10.明灭可见:忽明忽暗地显现。

11.犬牙差互:像狗牙那样参差不齐。

12.凄神寒骨:使人感到心神凄凉,寒气透骨。

— 1 —13.悄怆幽邃:幽静深远,弥漫着忧伤的气息。

三、句子翻译1.伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

翻译:砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),沿路走下去看见一个小潭,潭水格外清凉。

2.全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

翻译:小潭以整块石头为底,靠近岸边,石底有些部分翻卷过来露出水面,成为水中的高地,像是水中的小岛,也有高低不平的石头和小山峰。

3.青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

翻译:青葱的树木,翠绿的藤蔓,遮掩缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘拂。

4.潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

翻译:潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没有。

5.潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

翻译:向小石潭的西南方望去,看到溪水像北斗星那样曲折,水流像蛇一样蜿蜒前行,时而看得见,时而看不见。

四、文章主旨《小石潭记》通过对小石潭优美景色的描写,表达了作者对自然的热爱和向往之情。

同时,作者也借景抒怀,流露出自— 2 —己被贬后的孤寂凄凉之感。

通过对小石潭景物的细致描绘和寓情于景的写法,展现了作者高超的艺术表现力。

五、个人感悟读完《小石潭记》,我感受到了柳宗元笔下小石潭的幽深与美丽。

小石潭记教案小石潭记教学设计及反思一、教材依据:本教学设计的《小石潭记》一课是八年级下册第六单元第26课,所用版本为人民教育出版社2022年7月第3版。

本单元入选的课文都是历来传诵的名家名篇,很能代表中国山水文学情景交融的特点。

二、设计思路:1、教材分析:教材入选这篇文章,意在让学生学习名家名篇,培养学生阅读古文的能力,品味文章的优美意境,提高审美情趣,激发学生对祖国大好河山的热爱。

2、学情分析:八年级学生已在七年级学习了十多篇文言诗文,在八年级又系统的学习了三个单元的文言文,到第四个单元的文言文学习时已有一定的文言知识积累,能借助注释、工具书和一定的文言知识初步读懂课文,对文言文的分析和理解也已具备了一定的能力。

但学生学习文言文的兴趣不是很浓厚,在教学文言文时要注重激发学生的学习兴趣。

3、指导思想:课堂上学生不是被动的信息吸收者,而是知识体系的主动建构者。

心理学研究也表明:一节课中学生的注意力高度集中的时间大约为二十分钟,因此本课的设计以趣味为导入点,充分激发学生学习的主动性,实现知识的建构与重点、难点的突破。

4、设计理念:语文教学应充分体现“以人为本”的教学理念,本课的学习中通过营造氛围激发学生学习兴趣,进行朗读竞赛帮助学生扫除字词障碍,加强自主、合作、探究的学习方式,实现知识的建构与重点、难点的突破,让学生体验学习成功的喜悦,不断发展学生阅读文言文的兴趣,产生继续学习的欲望,最终养成自主积累的习惯,发展自主学习能力,潜移默化中不断提高学生的审美品味和文学素养。

三、教学目标:知识与能力目标:了解柳宗元的经历及作品常识,能借助工具书、注释疏通文义,学习对自然景物入微的观察、细致的描摹。

方法与途径目标:通过营造氛围激发兴趣、进行朗读竞赛扫清字词障碍,以自主、合作、探究的学习方式突破重点、难点。

现代教学手段运用:使用多媒体课件。

四、教学重点:1、疏通文义;2、学习抓住景物特点写景状物的方法。

五、教学难点:六、教学准备:2、指导学生课前预习:(2)借助工具书、书下注释,读懂文章大意。

8年级下册语文书26课小石潭记原文和注释8年级下册语文《小石潭记》原文记叙了作者游玩的整个过程,以优美的语言描写了“小石潭”的景色,含蓄地抒发了作者被贬后无法排遣的忧伤凄苦的感情。

小编整理了关于8年级下册语文书26课小石潭记的原文和注释,希望对大家有帮助!8年级下册语文书26课小石潭记原文从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

(佩环一作:珮)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

8年级下册语文书26课小石潭记注释[1]小丘:在小石潭东面。

[2]篁竹:竹林。

[3]如鸣佩环:好像人身上佩带的佩环相碰击发出的声音。

鸣:发出的声音。

佩、环:都是玉制的装饰品。

[4]水尤清冽:水格外清凉。

尤,格外。

清,清澈。

冽,凉。

[5]全石以为底:(潭)以整块石头为底。

以为:把...当做...[6]近岸,卷石底以出:靠近岸边,石头从水底向上弯曲露出水面。

以:连词,相当于“而”,不译。

[7]为坻,为屿,为嵁,为岩:成为坻、屿、嵁、岩各种不同的形状。

坻,水中高地。

屿,小岛。

嵁,高低不平的岩石。

岩,岩石。

[8]翠蔓:碧绿的茎蔓。

[9]蒙络摇缀,参差披拂:(树枝藤蔓)遮掩缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘拂。

[10]可百许头:大约有一百来条。

可,大约。

许,用在数词后表示约数,相当于同样用法的“来”。

[11]皆若空游无所依:(鱼)都好像在空中游动,什么依靠都没有。

[12]日光下彻,影布石上:阳光照到水底,鱼的影子好像映在水底的石头上。

[13]佁然不动:(鱼)呆呆地一动不动。

八年级下册语文第26课小石潭记八年级语文课文小石潭记作者柳宗元(773年—819年),字子厚,唐代著名文学家、思想家。

小编整理了关于八年级下册语文第26课小石潭记,希望对大家有帮助!八年级下册语文第26课小石潭记原文从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

(佩环一作:珮)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

八年级下册语文第26课小石潭记写作特色特色1.移步换景作者在移动变换中带领我们领略各种不同的景致,具有极强的动态的画面感。

由小丘到篁竹,由篁竹到闻水声,再由水声寻到小潭,讲述了发现小潭的经过,充满了悬念和探奇的情趣,逐渐在人们面前展开一幅美妙的图画。

2.寓情于景情景交融作者在描写景物时,无不渗透着自己的感受和情怀。

这远离尘世的小石潭充满了生机,却无人赏识。

而其幽清无闻与自己的遭遇相同,此刻过于清冷的环境更容易激起作者“凄神寒骨,悄怆幽邃”的情感。

小石潭景物的幽清美与作者心境的凄清美形成了强烈的比衬,有力地反衬出作者那种无法摆脱的压抑心情,也含蓄地表露了作者对冷酷现实的不满。

3.情感浓重复杂本文抒情上偏向于浓墨重彩,情感强烈,或抚今追昔,或伤时感怀,或心忧家国,或思亲念旧,以极强的艺术感染力打动一代又一代的读者。

特点一、本文写景,按游览观察的顺序,非常自然:循声而入发现小石潭,环顾小石潭的全貌和周围环境,观察了小石潭里的游鱼,远望了小石潭的水源,最后写离开小石潭的情景。

二、抓住景物特征,精细生动地描绘写小石潭,处处从“石”字落笔,又表明了它的小面奇秀。

26 小石潭记(之一)【教案】【备课时间】【教学目标】1、了解作者和写作背景2、能正确朗读课文,疏通文意。

3、积累常见的文言实词、虚词,提高阅读文言文的能力。

【教学重点】能正确朗读课文,疏通文意【教学难点】积累常见的文言实词、虚词,提高阅读文言文的能力【教学工具】多媒体【教学课时】一课时【教学过程】一、激情导入:《江雪》是唐代散文家柳宗元写的一首绝句,在这首诗里寄托了诗人高洁孤傲执著不屈的崇高人格。

柳宗元曾经被贬到湖南的永州做司马。

在此期间,他写下了一组著名的山水游记,合称《永州八记》。

今天让我们一起走进他的《永州八记》之一的《小石潭记》——这里有清澈的潭水、快乐的游鱼、蜿蜒的小溪、参差的石岸······还有默默而坐的作者的情感涟漪······今天让我们一起走进小石潭,走近柳宗元。

(板书:小石潭记,柳宗元)请大家打开课文第124页,在这一课我们的教学目标是:(课件2)(1)能正确朗读课文,疏通文意,积累常见的文言实词、虚词,提高阅读文言文的能力。

(2)学习对景物入微地观察并抓住特点写景,提高对美的鉴赏能力。

(3)理解作者在贬居生活中孤独凄凉的心境。

二、走近作者柳宗元,字子厚,山西人,世称柳河东,唐代著名文学家,“唐宋八大家”之一。

他和韩愈都是唐代古文运动的倡导者和奠基人,并称“韩柳”。

代表作有《永州八记》、《三戒》、《捕蛇者说》等。

《小石潭记》是《永州八记》之一。

柳宗元的山水游记把自己的身世遭遇、思想感情融合于自然风景的描绘中,寄寓自己的不幸遭遇,倾注怨愤抑郁的心情。

三、解读文题记,是古代的一种文体,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,借景抒情,托物言志。

即山水游记。

四、读一则游记(一)初读读准字音看请字形篁竹(huáng)卷石底(quán)为坻(chí)为堪(kān)参差披拂(cēn cī)佁然(yǐ)俶尔(chù)往来翕忽(xī)悄怆(qiǎo chuàng)(二)范读听出味道读出语气播放示范朗读,要求学生品味朗读中的语气(三)串读读懂内容理清线索学生朗读一段,老师总结一段的内容。