现代海洋沉积学

- 格式:ppt

- 大小:19.25 MB

- 文档页数:4

海洋地球化学沉积学应用海洋地球化学是研究海洋中化学物质的含量、分布、形态、转移和通量的学科。

它是地球化学中以海洋为主体的一个分支,也是化学海洋学的主体。

海洋地球化学在六十年代就已经成熟起来。

它已经从少数海洋化学家仅为解决物理的或生物学的问题而进行海水的化学分析,改变为海洋化学家参与并领导世界范围的海洋考察。

七十年代以来,由于象地球化学海洋断面研究计划(GEOSECS)这样长期而大尺度的全面考察和CEPEX之类的受控试验研究,使得海洋地球化学得到迅速发展。

海洋沉积地球化学是海洋地球化学在海洋沉积学中的运用,是研究海洋沉积物的化学组成、化学作用和化学演化的学科。

主要研究内容是:元素的物质来源、含量、组合、分布及其存在形式;元素的迁移运动方式、沉积的物理化学环境以及控制发生沉积的各种化学机理;各类沉积物的化学特征和元素的分散与富集规律;沉积物与海水之间的物质交换与平衡;成岩成矿过程中元素的行为和再分配以及元素的演化史;研究与海洋沉积地球化学有关的各种分析方法、测试技术和模拟实验等。

海洋沉积地球化学的研究既是海洋沉积学的重要内容,也是的组成部分,它是海洋沉积学和海洋地球化学之间的一门边缘学科。

海洋沉积地球化学的研究对寻找和评价海洋沉积矿产有指导作用;海洋中有害元素沉积地球化学的研究可对海洋环境保护提供科学依据,由于现代海洋是古海洋“天然的模拟实验室”,故现代海洋沉积地球化学的研究可以“将今论古”;有机沉积地球化学的研究,又可以探索石油成因甚至生命起源问题。

研究简史1891年和A.F.勒纳尔对1872~1876年时所采集的沉积物及锰结核进行了若干化学成分的分析与研究,这标志着海洋沉积地球化学研究的开始。

至20世纪50年代,又有十多次重要的深海考察,也陆续发表了沉积物化学成分的资料,使海洋沉积地球化学的研究不断进展。

50年代以来,随着对开发海洋矿产资源的重视和科学技术的提高,海洋沉积地球化学获得了长足的发展,其表现为:①采用一系列新的测试技术(如原子吸收分光光度分析、能谱分析、质谱分析、色谱分析、电子探针分析、中子活化分析等)测定更多的元素,其中包括大量的微量元素和同位素;②从主要研究沉积物的化学成分,发展为研究化学作用和化学演化;③在开展深海大洋研究的同时,广泛开展了陆架浅海沉积地球化学的研究;④对具有经济价值的大洋锰结核的地球化学进行了大力研究。

现代海洋沉积作用与古海洋环境演化现代海洋沉积作用对古海洋环境演化起着重要的作用。

通过研究现代海洋沉积物的形成过程和特征,可以深入了解古海洋环境的变化和演化。

本文将从沉积物的来源、沉积作用的类型以及其影响因素三个方面,来探讨现代海洋沉积作用与古海洋环境演化的关系。

一、沉积物的来源现代海洋沉积物主要来源于陆源物质和海洋生物体的遗骸。

陆源物质包括各类悬浮物、溶解物和气溶胶物质等,其中包括来自河流、冰川以及大气降水中的物质。

海洋生物体的遗骸主要包括浮游生物和底栖生物的硬骨骼或外壳。

二、沉积作用的类型现代海洋沉积作用主要包括物理沉积作用、生物沉积作用和化学沉积作用。

物理沉积作用是指由水流、波浪和潮汐等力量引起的物质沉积过程。

生物沉积作用是指海洋生物体的活动所导致的沉积作用,如海洋生物的骨骼和壳体的沉积作用。

化学沉积作用是指由于物质溶解和化学反应引起的沉积作用,如海盐的结晶沉积。

三、影响因素现代海洋沉积作用受到许多因素的影响,包括地理环境、水动力学条件、生物活动、气候变化等。

地理环境因素包括海底地貌、水深、海洋环流等。

水动力学条件主要包括水流速度、波浪和潮汐等。

生物活动对沉积作用的影响主要体现在生物骨骼和壳体的沉积、生物作用下的溶解和分解以及生物胞体的沉积等。

气候变化对现代海洋沉积作用也有重要影响。

例如,气候变暖导致了海洋生物分布的变化,从而影响了生物骨骼和壳体的沉积过程。

通过对现代海洋沉积作用的研究,可以揭示古海洋环境的变化和演化。

通过分析不同类型的沉积物,可以了解古代海洋的潮汐和波浪条件,以及古代地形地貌的特征。

通过研究沉积物的粒度、组成、结构和化学成分等特征,可以解读古代海洋环境的酸碱度、氧化还原条件、生物活动水平等信息。

通过对古代生物骨骼和壳体的研究,可以了解古代生物的分布和演化,推测古代气候和环境变化。

另外,通过研究化学沉积物的结构和成分,可以了解古代盐度和温度的变化,进而推测古代气候和环境的变化。

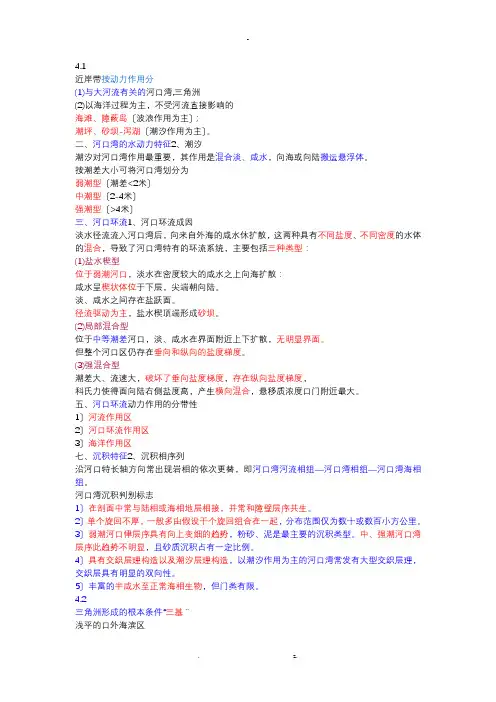

4.1近岸带按动力作用分(1)与大河流有关的河口湾,三角洲(2)以海洋过程为主,不受河流直接影响的海滩、障蔽岛〔波浪作用为主〕;潮坪、砂坝-泻湖〔潮汐作用为主〕。

二、河口湾的水动力特征2、潮汐潮汐对河口湾作用最重要,其作用是混合淡、咸水,向海或向陆搬运悬浮体。

按潮差大小可将河口湾划分为弱潮型〔潮差<2米〕中潮型〔2-4米〕强潮型〔>4米〕三、河口环流1、河口环流成因淡水径流流入河口湾后,向来自外海的咸水休扩散,这两种具有不同盐度、不同密度的水体的混合,导致了河口湾特有的环流系统,主要包括三种类型:(1)盐水楔型位于弱潮河口,淡水在密度较大的咸水之上向海扩散:咸水呈楔状体位于下层,尖端朝向陆。

淡、咸水之间存在盐跃面。

径流驱动为主,盐水楔顶端形成砂坝。

(2)局部混合型位于中等潮差河口,淡、咸水在界面附近上下扩散,无明显界面。

但整个河口区仍存在垂向和纵向的盐度梯度。

(3)强混合型潮差大、流速大,破坏了垂向盐度梯度,存在纵向盐度梯度,科氏力使得面向陆右侧盐度高,产生横向混合,悬移质浓度口门附近最大。

五、河口环流动力作用的分带性1〕河流作用区2〕河口环流作用区3〕海洋作用区七、沉积特征2、沉积相序列沿河口特长轴方向常出现岩相的依次更替,即河口湾河流相组—河口湾相组—河口湾海相组。

河口湾沉积判别标志1〕在剖面中常与陆相或海相地层相接,并常和障壁层序共生。

2〕单个旋回不厚,一般多由假设干个旋回组合在一起,分布范围仅为数十或数百小方公里。

3〕弱潮河口律层序具有向上变细的趋势,粉砂、泥是最主要的沉积类型。

中、强潮河口湾层序此趋势不明显,且砂质沉积占有一定比例。

4〕具有交织层理构造以及潮汐层理构造,以潮汐作用为主的河口湾常发有大型交织层理,交织层具有明显的双向性。

5〕丰富的半咸水至正常海相生物,但门类有限。

4.2三角洲形成的根本条件“三基〞浅平的口外海滨区丰富的泥沙来源较弱的海洋动力三角洲的发育过程〔l〕河口砂坝和河道分叉的形成河流入海的河口区,水流展宽和潮流的顶托作用使流速骤减,河流底负载下沉而堆积成水下浅滩。

海洋占地球总面积的 71%,是一个巨大储水盆地,是产生沉积作用的主要场所。

海洋沉积学的是海洋地质学的重要分支,是海洋学和沉积学之间的边缘学科,主要研究研究海底浅层沉积物的特征、时空分布及其形成和变化,其对象是海洋中所有被埋藏的非固结的海洋沉积物和非固结的沉积体系。

沉积物的形成过程实质上是其组成物质与外界条件之间寻求物理和化学平衡的过程。

来自大陆的碎屑、海水自身溶物、海洋生物遗体、火山物质和深部热液等经过一系列复杂的物理化学作用形成沉积物,例如大陆隆就是巨大的楔形复杂沉积物质。

在漫长的地质历史中,海洋沉积作用受到各种因素影响。

总的来说,海洋沉积作用主要受到气候、沉积大地构造、海平面升降、沉积物供给、生物活动、化学作用、火山活动等的影响。

1、气候气候是控制沉积作用的基本因素之一,它的影响从风化作用开始,贯穿于沉积物或沉积岩形成的全过程。

气候是多种因素,如气温、雨量、风力及其变化的综合,主要表现在温度和降雨量两方面。

在局部地区和特殊天气条件下,风的作用也是沉积作用的影响因素。

气候通过控制陆地岩石的风化、侵蚀的类型和速度来控制沉积物的类型和搬运方式,通过影响海洋中的洋流体系来影响陆架沉积物的类型及分布。

风化产物是沉积物形成的一大源头物质。

气候对风化作用有很大影响。

温度和湿度是决定风化作用类型的主要因素,雨水是搬运风化产物的主要营力。

因此,气候对沉积作用有着极大的影响。

在各个气候带,沉积作用各有不同。

在寒带和极地气候条件下,外来沉积物很少,沉积物大多是近源的物理风化产物。

在气候比较潮湿的温带和热带地区,沉积物的形式和分布则比较复杂。

既有陆源也有内源和生物源沉积物。

陆源经过较长时间的搬运,内源和生物源比较发育,常伴有铝、铁、生物礁是温湿气候的特征沉积物。

气候对化学、生物化学和生物沉积作用的影响甚为明显,如珊瑚礁石灰岩以及其他类型的石灰岩都是在热带和亚热带气候条件下形成的。

因而,这些沉积就是地质历史中的重要气候标志。

现代沉积通过现代沉积的研究可以建立地质模型,实现储层表征技术由定性向定量发展。

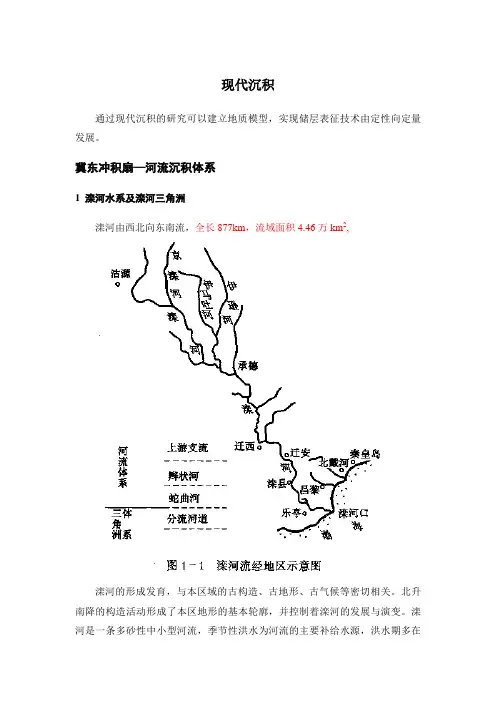

冀东冲积扇—河流沉积体系1 滦河水系及滦河三角洲滦河由西北向东南流,全长877km,流域面积4.46万km2,滦河的形成发育,与本区域的古构造、古地形、古气候等密切相关。

北升南降的构造活动形成了本区地形的基本轮廓,并控制着滦河的发展与演变。

滦河是一条多砂性中小型河流,季节性洪水为河流的主要补给水源,洪水期多在7—8月,年平均降雨量600一650mm,年平均径流量151*l08m3,年平均输砂量为2450x104t,少于黄河,但大于其它河流。

在其人海口,海洋水动力对其沉积物再搬运、改造而形成多种类型海岸。

滦河发育于山区,经支流汇注大量砂砾质沉积物,在滦县一带出燕山山脉进入平原,形成以滦县为顶点的冲积扇一三角洲沉积体系,在出山口一带形成辫状河一冲积扇沉积,在入海一带形成曲流河一三角洲沉积,二者交错过渡,构成统一的冲积扇一河流一三角洲沉积体系.1. 辫状河段(迁西、迁安、滦县一带)滦河流经迁安盆地,发育了典型的辫状河床,其长度约25km,中部迁安县城与张官营之间最宽,可达4,5km,其上、下游较窄,不足1km。

西峡口和迁安滦河大桥为辩状河的两个节点。

站在滦河大桥上对滦河的地貌类型和特点可一览无余,可见心摊、分支河道、凹岸、凸岸、边摊、天然堤等。

心滩从迁安县城西行,穿过滦河河床。

宽约80-100m。

河床中砾石成堆,心滩多呈菱形,一般长约20-30m,宽约10m左右,部分长300-400,宽30-350,最大长15千米,宽1.2千米。

砾石最大扁平面倾向上游,砾石长轴方向大部分与水流方向垂直或近于垂直。

心滩每年向前加积5米,下部以中粗砾为主,砾径7-8cm,最大20-30cm。

分支河道迁安到张官营一带,心滩将河床分为3个主要支流,河床中以砾质为主。

天然堤、边滩、凹岸、凸岸洪水期,这一带河流表现为辫状河的特点,具心滩及分支河道;而在枯水期,则主要表现为曲流河的地形地貌特点,或曲流河与辫状河过渡的类型形态。

海洋沉积学考试试题一、三角洲三角洲:在河流和海洋(湖泊)交汇处的河口附近形成的三角形碎屑沉积体。

三角洲体系的类型:河控三角洲、浪控三角洲、潮控三角洲各沉积相沉积特征:①三角洲平原相组合:陆上沉积部分,沉积相包括:分流河道、天然堤、决口扇、沼泽、湖泊和分流间湾。

② 三角洲前缘相组合:水下沉积部分分布在三角洲边缘到海洋的环形带中,即分流河道前缘。

沉积相包括水下分流河道、水下天然堤、河口坝、远砂坝和前缘席状砂。

③前三角洲相组合:厚层泥质沉积。

三角洲沉积特征1)物源:远的、大陆内部的;2)沉积物注入量大;海岸推进显著;3)构造相:发育良好且广泛的构造层序;4)破坏相:通常限于已建三角洲的末端;5)共生系统:横向共生系统一般较大;6)三角洲侧翼系统:作为一个独立体发展良好;7)前三角洲:厚的,通常是三角洲系统中最厚的相;8)形态:花形至拉长,主轴垂直于区域沉积走向;9)砂泥比:通常较低,有泥底辟。

二、浊流(形成阶段、鲍马序列、与牵引流的对比)三角洲阶段:河流将沉积物输送至河口陆架,形成河口三角洲滑动阶段:滑动速度很慢,但随着海水的加入,沉积物粘度减小,滑动速度逐渐加快流动阶段:沉积物还没有完全与海水混合,部分物质还呈粘结状态,粗颗粒物质还没有集中到底部前锋,滑动速度不大浊流阶段:当地形坡度合适时,流动的物质可以形成高速浊流。

浊流与牵引流比较:浊度牵引电流搬运方式:粗细碎屑均呈悬浮式;悬浮式(泥/粉沙)、跳跃式(砂)、滚动式(砾);悬浮原因:自身重力-高速流动,自身重力沉积物:高密度水和砾石/砂/泥,低密度,洪水期混合水,主要是水;混合物呈泥浆状;沉积分异:不服从机械分异服从机械分异作用;扇远岸粗,近岸细序列:宝马序列第五成员a/B/C/D/E;海峡或潮汐二元结构平面形态:锥形或扇型分布宝马层序:块状或递进层,由颗粒、砂、粉土组成,具块状层理或递进层理;b平行层理,粒度较a细,多为细沙、粉砂,具平行层理,有时可见理序性c粉砂层或包卷层理,为流水改造或重力滑动复合作用;D水平层流段粒度较细,为泥质粉砂岩,层理水平,厚度较小;E泥岩段,包括泥岩和页岩,是远洋沉积的产物,可能有深水动物和水平层理;F生物层或泥灰岩剖面是一种深海碳酸盐软泥与生物层混合,是典型的深水生物。

《沉积学》考试大纲qwere本《海洋沉积学》考试大纲适用于中国科学院研究生院海洋地质学专业的硕士研究生入学考试。

海洋沉积学是海洋地质学的分支学科之一,也是地质学专业必备的基础理论课程。

海洋沉积学主要包括沉积物组成、来源、沉积过程与沉积环境,本大纲涵盖这些主要内容。

沉积物形成于特定的物理、化学和生物过程,是环境的产物,因此它是地球气候、环境和地质演化的直接记录,各种沉积物中都蕴涵着气候及地质环境演化的丰富信息。

尽管海洋沉积是个相对年青的学科,但一直是地质学研究必不可少的重点工作内容。

近年来,随着观测和分析实验手段的进步,无论是沉积学理论和研究方法有了迅猛的发展。

硕士研究生入学的海洋沉积学考试,主要考察学生对海洋沉积学课程最基本知识的掌握程度,要求考生准确掌握海洋沉积的基本特征、研究方法、特定沉积物的地质学意义,并具有沉积学理论和方法解决地质科学问题的基本能力。

一、考试范围1. 沉积物的沉积与搬运过程2. 沉积物结构、构造特征3. 沉积物的分类及方法4. 沉积作用及控制因素5. 各种沉积体系的特征及分布6. 早期成岩作用及其特点7. 沉积物组成及其物源环境意义8. 沉积记录及其气候与构造环境响应9. 海洋沉积学研究方法二、考试要求1、对各种沉积体系的特征、沉积环境及影响因素有初步了解,包括近岸、河口硅质沉积体系、陆架硅质沉积体系、陆坡陆隆沉积体系等。

2、对沉积物的形成过程和一般特征有准确的把握,掌握沉积物分类方法。

3、准确把握碳酸盐沉积作用,包括矿物成分及结构成分,同位素特征;成岩作用及沉积模式等。

了解大洋沉积作用、沉积特征及控制因素。

4、准确掌握早期成岩作用及其特点,包括压实和压溶作用、胶结作用及胶结类型、胶结物的结构、胶结物的世代、重结晶作用。

5、了解残留沉积与现代沉积的特征与区别,能区分砂质沉积与泥质沉积的形成环境与差异。

6、了解自生沉积作用及产物,包括常见自生矿物的成因及形成环境,如,海绿石、黄铁矿、重晶石、方解石、白云石等。

第一章海洋沉积学导论第一节海洋概况1. 学科地位海洋学包括:(1)海洋物理;(2)海洋化学;(3)海洋生物;(4)海洋地质:海底地形、海洋沉积、海底构造、海洋矿产2. 定义海洋沉积学(marine sedimentology)是海洋地质学的重要分支,是海洋学和沉积学之间的边缘学科。

海洋沉积学是研究现代海底沉积物(及沉积岩)的组分、结构、分布规律、岩相、形成作用及形成机理的科学。

第二节海水运动及其沉积作用一、海水运动1. 河流径流作用2. 波浪作用3. 潮汐作用4. 大洋环流作用二、沉积作用1. 机械搬运与沉积作用1)牵引流搬运介质运动带动固体颗粒运动,水和空气是牵引流的主要介质。

低流态,F<1,是一种水深流缓的流动状态,水体搬运能力弱,水面波动和沉积物表面的起伏不同相。

过渡流态:F=1,水面波动与沉积物表面起伏不完全同相。

高流态:F>1,是一种水浅流急的流动状态,水体搬运能力大,水面波动和沉积物表面的起伏同相。

2)重力流通常称为高密度流,在重力作用下,沉积物不稳定而移动n带动水介质运动二水介质与沉积物充分混合,进而形成富含沉积物的流体。

按照沉积物的支撑机理,重力流可分为四种类型:浊流:流体内的沉积物由湍流的向上分力所支撑,并使沉积物持续地悬浮于流体中。

液化流:沉积物颗粒间孔隙流体的向上流动而支撑沉积物。

在富含液体(水)的松散沉积物中,当孔隙流体压力超过静水压力时,颗粒保持悬浮状态,就象流沙一样。

颗粒流:由于沉积物颗粒之间的相互碰撞作用而支撑颗粒呈悬浮状态,在重力作用下流动。

碎屑流:基质支撑沉积物颗粒,使砂、砾级悬浮于其中而在重力作用下进行搬运。

2. 化学搬运与沉积作用溶解物质可以呈胶体溶液或真溶液被搬运,这与物质的溶解度有关,Al、Fe、Mn Si的氧化物难溶于水,常呈胶体溶液搬运;而 Ca Na、Mg的盐类则呈真溶液搬运。

在沉积盆地中沉淀形成各种自生氧化物和盐类矿物。

1)在搬运过程中,当胶体溶液因两种带不同电荷的胶体相遇,或电解质作用,或浓度增大以及pH值的影响失去稳定时,胶体就发生凝聚(絮凝作用),胶体物质即在溶液中集结成为絮状、团块状。

一、名词解释1、沉积学:研究沉积物、沉积过程、沉积岩和沉积环境的科学叫做沉积学。

2、佛罗得数:惯性力和重力的比值参数,r F =惯性力/重力=22(/)//()v L g v Lg =。

1r F >,水浅激流,1r F <为水深缓流。

3、牛顿流体:从流体力学性质而言,服从牛顿内摩擦定律的流体称作牛顿流体,即在时间不变条件下,随流速梯度的变化,流体动力粘度系数始终保持一个常数。

牵引流属于牛顿流体。

4、洪水沉积作用:山区阵发性的、瞬间的、短暂的洪水事件中,洪水携带大量砾、砂、泥等碎屑物质在山口附近快速堆积下来,形成了大小混杂的堆积物,该作用称为洪水沉积作用。

5、火山碎屑流:由一些高粘度富含挥发组分的岩浆,在强烈的爆炸后,大部分甚至全部熔岩碎屑呈密度很高的混有气体的高温碎屑流,在重力作用下迅速地沿着山坡流动而形成。

6、等深流:等深流是由地球旋转而形成的温盐环流,平行于海底等深线做稳定低速流动,主要出现在陆隆、陆坡区。

7、网状河:发育于坡度平缓的河流中下游,呈弯曲多河道的特点,河道窄而深,顺流而下呈网状。

沉积物搬运方式以悬浮负载为主,沉积作用则以垂向加积为主,沉积物类型主要为河道、冲积岛、泛滥平原沉积。

8、热气地浪沉积:火山爆发初期,大量热蒸汽携带的火山碎屑以床砂载荷进行的搬运和沉积作用。

具有大规模的低角度交错层理。

9、震积岩:由地震灾变引起且记录地震灾变事件的岩层叫做震积岩。

10、生物礁:狭义指由造礁生物原地生长形成的坚固的抗浪骨架,地形上具隆起的正性地貌特征;广义指厚的碳酸盐岩体。

生物礁主要由礁核和礁翼组成。

11、曲流沙坝:曲流河中最主要的沉积单元之一,又称“点沙坝”或“内弯坝”,是河流侧向迁移和沉积物侧向加积的结果。

(曲流河具有强烈的螺旋状单向环流,其横向分量在接近水表面处指向凹岸,在接近底部处指向凸岸。

随曲流河弯曲变化,螺旋的方向也发生改变。

因此,在弯曲河道的两侧和底部,其剪切力具有强烈的不对称性。