宋朝服饰:宋代妇女头饰

- 格式:doc

- 大小:2.28 KB

- 文档页数:1

翠钗金作股,钗上蝶双舞——盘点宋代花样繁多的女性发型与头饰| 引言:蓄发一直以来都是中国女性的传统,但每个人的发质都不一样,这与先天的遗传基因、后天营养条件的供给有着紧密的联系,也因此不是每个人都能拥有一头乌黑亮丽的长发,《左传》中记载有:"昔有任氏生女,鬓黑而甚美,光可以鉴,名曰玄妻"图 |古代女性蓄发先天的条件没有办法改变,后天对秀发的梳理和装饰相对来说就较为平等了,只要搭配得当,衬托宜章,依然可以凭借秀发吸引艳羡的目光,宋代女性的发型与头饰有着相当紧密的联系:首先,宋代女性发型的塑造离不开头饰的辅助,不论是发束的固定,还是发髻形状的塑造等都需要相对应的头饰来配合;其次,宋代女性发型是头饰的载体之一,簪、钗、梳、发带等大量头饰均是依附在发型的基础之上,才能得以展示。

图 | 宋代女人发髻| 人性化与实用性设计理念推动了头饰文化的繁荣在宋代女性的发型按组成来分类可以分成两种:一种是百分百真发;另一种是真假混合。

假发在古代并不少见,女性用假发来做装饰从秦汉时期开始就已经不是什么稀奇事了,假发多被用来做簪或者附着在冠的表面,到了唐宋时期更加普遍,而假发的运用也体现了女性对发型、发饰的重视和追求,其中丫髻、朝天髻、坠马髻是宋代比较常见的几种发型之一。

图 |古代假发丫髻一般是未成年小女孩所梳的发型,以双丫髻和三丫髻较为多见,宋代诗人陆游在《浣花女》写道:"江头女儿双髻丫,常随阿母供桑麻"图 | 宋代女性丫髻发型丫髻怎么梳呢?它的梳法之一就是将头发平分为两个区,然后将每一个区域的头发分别束成发簪;还有一种是不分区域统一将头发梳于顶部,然后再分开,与丫髻类似的还有丫鬟,丫髻和丫鬟虽也常配以头饰,但这些头饰多选取造型简洁大方的设计,重量也较轻,这些头饰不仅有助于体现女孩的天真无邪、可爱单纯,同时其设计和选择也考虑到了女童头部的承重、佩戴的方便等条件。

宋代朝天髻在女性中十分流行,朝天髻是将头发集中于头顶,然后整理为髻,一般梳成两个相互紧靠往前倾的柱状发髻,朝天髻的髻形以紧靠的柱状最为常见,也有在此基础上进行稍许变动的款式,与朝天髻相搭配的头饰一般按作用来分类:一种是固定发型的头饰,常见短簪、发带;另一种是位于髻上或者髻底的头饰,常见大小花钿,这两种头饰之间没有严格的区分,大多数头饰在起到装饰作用的同时,也会有固定的作用,朝天髻的设计可以体现出女性端庄、高贵的感觉。

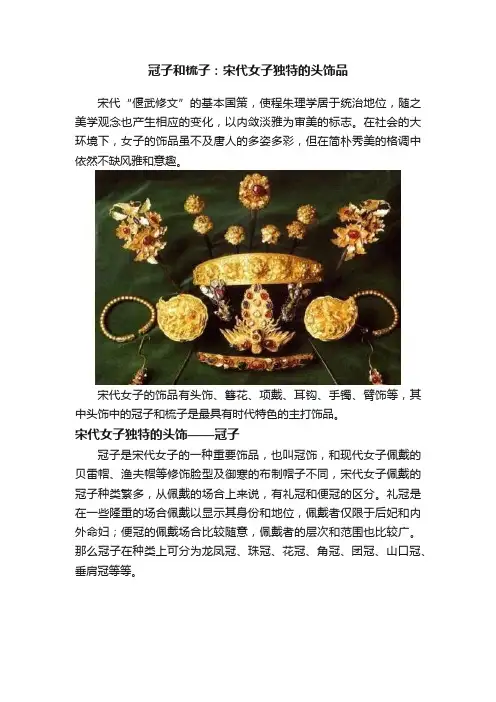

冠子和梳子:宋代女子独特的头饰品宋代“偃武修文”的基本国策,使程朱理学居于统治地位,随之美学观念也产生相应的变化,以内敛淡雅为审美的标志。

在社会的大环境下,女子的饰品虽不及唐人的多姿多彩,但在简朴秀美的格调中依然不缺风雅和意趣。

宋代女子的饰品有头饰、簪花、项戴、耳钩、手镯、臂饰等,其中头饰中的冠子和梳子是最具有时代特色的主打饰品。

宋代女子独特的头饰——冠子冠子是宋代女子的一种重要饰品,也叫冠饰,和现代女子佩戴的贝雷帽、渔夫帽等修饰脸型及御寒的布制帽子不同,宋代女子佩戴的冠子种类繁多,从佩戴的场合上来说,有礼冠和便冠的区分。

礼冠是在一些隆重的场合佩戴以显示其身份和地位,佩戴者仅限于后妃和内外命妇;便冠的佩戴场合比较随意,佩戴者的层次和范围也比较广。

那么冠子在种类上可分为龙凤冠、珠冠、花冠、角冠、团冠、山口冠、垂肩冠等等。

(图为宋代上层女子戴花钗冠子)据《宋史·舆服志》中载:“中性,仍旧制。

其龙凤花钗冠,大小花二十四株,应乘舆冠梁之数,博鬓,冠饰同皇太后,皇后服之,绍兴九年所定也。

花钗冠,小大花十八株,应皇太子冠梁之数,施两博鬓,去龙凤,皇太子妃服之,乾道七年所定也。

”“妃首饰花九株,小花同,并两博鬓,冠饰以九翚、四凤。

余仿皇后冠服之制,受册服之。

”“皇太子妃首饰花九株,小花同,并两博鬓。

”“命妇花钗冠,皆施两博鬓,宝钿饰。

” 从中我们可得知宋代对后宫女子的礼冠等级制度是非常森严的。

(图为宋宁宗杨皇后戴珠冠)作为礼冠,龙凤冠是规格最高的奢侈品,只有太后和皇后这种级别才有资格佩戴。

珠冠一般就是龙凤冠的在形式上的体现,制作上先用金银丝作冠胎,然后以珍珠或以珠玑宝翠作饰物串制而成珠冠。

比如南宋宁宗杨皇后的头冠就是用珍珠作饰物编制而成,冠子的形状像蝴蝶的翅膀又像打开的扇子,造型来源于大自然,活泼清新。

这种类型的款式在宋代有名的绢本设色画《宋仁宗后坐像轴》中也可看到,曹皇后头戴的珠冠是金属质地的覆钵形头冠,冠上镂空雕刻有龙凤纹饰,冠子的博鬓为浅绿色,镶有珍珠宝石等饰品,线条简洁流畅,造型独特精美,其中更以龙、凤、如意等传统的纹样赋予不同寓意,体现曹皇后身份的尊贵。

宋朝女子的发型和服饰

宋朝时期(公元960-1279)的宋代女子的发型和服饰是具有相当鲜明的个人风格,并被不同的社会阶层所接受和欣赏。

宋朝女子服装和发型的多样性代表了她们的独特个性和多样的社会背景。

宋朝女子的服饰主要由底摆、衣服、头巾和衣饰组成,这些都可以根据社会地位和个人喜好来调整。

底摆是以十字架、红色或黑色混合绣花,有时还有金属线维结而成,表面微微凸出,如果是高贵的贵族女士,则会更加仔细地制作。

衣服是以浅色缎面、刺绣镶边、轻纱或纱丝织成,头巾则是以丝绸、锦缎或其他贵重的布料制作而成,外面有绣花或金属线维,来装饰它,而衣饰则是发饰、耳饰、手饰等的统称。

宋朝女子的发型也因社会地位、宗教信仰和习俗而有很大不同。

例如,高贵的贵族女子通常采用四束发辫、头饰簪子、头饰簪子或髻发的特殊发型,而书院女子则选择简单的发型,如发辫、发带、马尾辫或盘发。

此外,穆斯林妇女也有自己的宗教习俗,因此她们通常均匀地将头发分为两个部分,形成半盘发髻,头上再戴上一个头巾。

宋朝女子服饰和发型的多样性反映了当时社会的多元文化特质,也体现了她们的个性和独特的社会背景。

宋朝女子的发型和服饰最终成为中国传统文化中最受欢迎的独特特色。

宋朝女子以其独特的发型和服饰把中国传统文化发扬光大,至今仍很受欢迎,是中国文化的重要组成部分。

宋朝是中国历史上最具特色的朝代之一,其女性的发型和服饰在

当时也十分受欢迎。

宋朝女子创造了一种贴近自然、古典而又十分具有个性的服装,发型也成为当时象征高贵气派的象征。

宋朝女子服装和发型的多样性反映了宋朝的多样文化,至今仍是中国文化的精髓。

宋代幞头的典型特点

宋代幞头是在宋代时期流行的一种女性头饰,它由布料制成,下挂着一条或多条长长的绸带。

宋代幞头的造型十分多变,可以是单点、双点、四点、六点等不同的形状,并可以根据不同场合选择不同的造型。

宋代幞头通常用五颜六色的绸带制作,使得幞头显得鲜艳夺目。

宋代幞头常常装饰有各种细腻的图案和装饰,如蝴蝶、花朵、鸟类等。

宋代幞头不仅是女性的装饰品,还是一种显示身份和地位的标志,不同的幞头造型和装饰代表着不同的身份和地位。

宋代幞头在当时是十分流行的,出现在了各种场合,包括宫廷、庙宇、家庭等。

它不仅是女性的装饰品,还是一种体现当时文化和艺术的重要元素。

在宋代文学艺术作品中,幞头也常常作为一种装饰元素出现,体现了当时文化的繁荣和多彩。

宋代幞头的典型特点包括:

1.造型多变:宋代幞头的造型十分多变,可以是单点、双点、四点、六点等不同的形状,并可以根据不同场合选择不同的造型。

2.彩色鲜艳:宋代幞头通常用五颜六色的绸带制作,使得幞头显得鲜艳夺目。

3.装饰精细:宋代幞头常常装饰有各种细腻的图案和装饰,如蝴蝶、花朵、鸟类等。

4.显示身份和地位:宋代幞头不仅是女性的装饰品,还是一种显示身份和地位的标志。

不同的幞头造型和装饰代表着不同的身份和地位。

总的来说,宋代幞头是一种十分优美的女性头饰,代表着古代中国女性的优雅和美丽。

宋代女子服饰特点宋代是中国历史上一个非常重要的时期,也是中国服饰发展的一个关键时期。

在宋代,女子服饰也有着自己独特的特点,下面就让我们来一起了解一下。

一、外衣宋代女子的外衣主要包括上衣和裙子两部分。

上衣通常是短款的,长度只到腰部或者稍微低一些。

上衣的袖口比较宽松,袖口处还会装饰有各种各样的花纹和图案。

裙子则是长款的,长度通常到脚踝处。

在宋代女子服饰中,外衣的颜色非常重要。

淡雅、清新、素净是宋代女性所追求的审美标准。

因此,外衣通常采用浅色调或者单色调,并且不会太过花哨。

二、头饰头饰在宋代女子服饰中也非常重要。

宋代女性喜欢把头发盘成一个发髻,并且在发髻上戴上各种各样的头饰。

头饰包括钗、簪、环等等,这些头饰不仅可以起到固定发型的作用,还可以增加女性的美感。

宋代女子的头饰通常是金属制成的,有些头饰上还会用宝石、珠子等装饰。

头饰的形状也非常多样化,有些头饰呈现出动物或者花卉的形态,非常精美。

三、腰带腰带也是宋代女子服饰中不可或缺的一部分。

宋代女性喜欢用腰带来强调自己的腰线,让自己看起来更加婀娜多姿。

腰带通常是细长型的,材质多为丝绸或者布料。

在宋代女子服饰中,腰带也是一个非常重要的装饰品。

有些腰带上会绣上各种各样的花纹和图案,甚至还会用金银丝线来装饰。

四、鞋子在宋代女子服饰中,鞋子也非常重要。

宋代女性喜欢穿绣花鞋或者绣花袜子来增加自己的美感。

这些绣花袜子和绣花鞋通常都是手工制作而成的,非常精美。

此外,在宋代女子服饰中,鞋子的颜色也非常重要。

宋代女性喜欢穿浅色调的鞋子,比如粉色、浅蓝色等等。

这些颜色可以让女性看起来更加清新淡雅。

总结:宋代女子服饰以清新、素净为主要特点,注重细节和装饰,同时也强调自然和舒适。

在外衣、头饰、腰带和鞋子等方面都有着独特的设计和风格。

这些服饰不仅展现了宋代女性的审美标准,也反映了当时社会文化的发展和变化。

宋代女子发饰的特点与艺术风格宋代是中国古代文化艺术的高峰之一,女性在这个时期的发饰也显示出了其时代特点和艺术风格。

宋代女子发饰的特点主要可归纳为五个方面:第一,材料以玉、金、银、珠等贵重材料为主。

宋代风俗讲究讲究精细、简洁、雅致,以佩戴金、银、珠、翠、玛瑙、鸟羽、象牙等贵重材料制作的发饰,给人以高贵典雅的感觉。

第二,造型精巧、细腻,以簪、钗、环、箍等为主。

其中,簪和钗的使用最为广泛,簪分为贴合式与悬垂式两种,钗分为凤钗、鱼钗、花钗、云钗等多种。

宋代女子发饰的造型以自然淡雅、高贵典雅、流畅端庄为主。

第三,纹饰复杂,内容丰富。

宋代女子发饰纹饰内容丰富多样,花鸟、人物、山水、抽象图案等,其中以花鸟、人物和抽象图案最为流行,尤其以花鸟纹样最为常见。

花鸟纹样多为牡丹、芍药、荷花、鱼等,通过红、绿、紫、金、银等颜色的表现,增添了发饰艺术品的色彩魅力。

第四,工艺精湛,并注重细节的处理。

宋代女子发饰的制作工艺精湛,以雕琢、镌刻、丝绸编织、手绘等方式制作,每一件作品的细节都经过几十次制作,其处理技艺也是达到了一个极高的水平。

第五,有着明显的宋代特色,富有时代气息。

宋代时期历经五代十国的混乱和积弱,文化艺术的复兴成为了社会发展的宏伟目标。

宋代发饰的美学风格强调朴素、雅致、极简主义,时代特色突出,体现了当时高雅的文化气息。

总体来说,宋代女子发饰既尊重自然之美,也表现了人文的情感。

通过这些精美的发饰艺术品,我们能够领略到宋代的文化艺术风貌,也让我们更好地认识到中国现代文化发展的根基所在。

宋朝女子的发型和服饰

宋朝(960-1279年),是中国历史上一段大一统繁荣时期,也是中国古代审美文化演进中具有里程碑意义的年代。

宋朝下的风尚影响了中国后续几百年的时尚观念、审美理念和礼仪规范,宋式审美术已经影响到今天,宋朝时期的女子发型和服饰因此成为重要组成部分。

宋朝时期的女子发型,主要通过饰品(如发钗、发带等)来体现,发带亦称发箍、发轮,通常由红、黑、白及其他颜色的丝绢来制作,编织出各种花样,外形优雅,融汇华丽和古朴。

宋朝的女子发型,分种类比较多,有素发、髻发、辫发、发冠等,大多以梳理成披肩髻、发簪髻、凤翅髻等发髻形式,或者把头发束成卷束形式佩饰于头部,都利用各种发钗及发箍来装饰,更加华丽靓丽。

宋朝女子的服饰,其重要特征为裙裤大褂,由纯绢、棉绢、棉绡等面料制成,有宽衣、领衣,西角、裙裤,袖袍、腰带等。

宋朝的服饰,把历代服饰的叠穿、围裙、头巾的特点更为突出,装饰性的元素也更为明显:衣襟上多有青、红、绿、蓝、黑色等面料缝制的宽大花带,衣腰处也有把袖子及衣襟包裹在一起的带子,把衣服及人体更加统一美观。

此外,宋朝时期的女子也经常佩戴项链、手镯、腰带、帽子等饰品,这些饰品更加体现出宋体的细腻精致和清新雅致的美感。

宋朝女子的发型和服饰,是宋代审美文化的一个重要组成部分,在当时体现了一种“宛若仙子般的灵动传统”。

宋朝的发型和服饰,以其优雅高贵的风格,绒绣古典的美学精神,在中国历史上留下了深远的影响。

宋朝女子的发型和服饰,不仅仅是在物质上有一定的象征

意义,更重要的是,它代表了宋朝时期复杂社会环境下当时女子独有的精神状态及自我认同。

宋朝帽饰的简要介绍:

1.幞头:又称软冠,是宋朝官员日常穿着的帽饰。

它由黑色纱罗制

成,前低后高,两侧垂有长带,称为“翅”。

这种设计可以防止官员在朝堂上交头接耳,保持朝堂的肃静。

2.巾子:巾子是宋朝女性的主要帽饰,它由一块长方形的布料包裹

着头部,两端系着带子。

巾子的颜色和图案多种多样,常用于表示不同的社会地位。

3.东坡巾:东坡巾是苏东坡所戴的一种帽饰,它由一块正方形的布

料包裹着头部,两端系着带子。

东坡巾在宋朝非常流行,成为了文人雅士的标志性帽饰。

4.大帽:大帽是宋朝官员的主要帽饰,它由一块长方形的布料包裹

着头部,两端系着带子。

大帽的颜色和图案多种多样,常用于表示不同的官职和等级。

5.瓦楞帽:瓦楞帽是宋朝士兵和百姓的主要帽饰,它由一块长方形

的布料包裹着头部,两端系着带子。

瓦楞帽的颜色和图案多种多样,常用于表示不同的军事等级和地区特色。

6.长翅帽:长翅帽是宋朝官员在朝时所戴的帽饰,它的两侧有长长

的帽翅,用以显示官员的身份地位。

这种帽子的设计也有一定的象征意义,寓意着官员的权力和威严。

宋代妇女的一般服饰宋代首饰品出土实物,根据目前已掌握的情况来看,不如前代丰富。

(一)发饰1.银梳江西彭泽北宋易氏墓曾出土半月形卷草狮子纹浮雕花银梳,主花上下另有繁缛的边饰陪衬,下层由花瓣纹连接成花边,与梳齿相连接,精工富丽,依然保持唐代风格。

从敦煌莫高窟98窟北宋初期壁画供养人的装扮来看,河西地区贵族妇女头上盛插花钗梳篦,佩戴珠宝项链的风气,甚至比唐、五代更盛。

2.玉钗、镀金银钗1974年在北京市房山县长沟峪北宋石椁墓出土玉双股钗1件,长15厘米,宽1.7厘米,从弯钩形的钗头分叉成为两股相并,钗尾逐渐收细,末端圆钝。

江西德安南宋周氏墓出土镀金银钗数件,有钗头分双股浮雕花的,有素面无纹的。

3.簪①玻璃簪:湖南省长沙市出土1支长7.9厘米,簪头呈钉帽形,头径1.2厘米的南宋玻璃簪,通体透明。

②金簪:浙江永嘉北宋遗址出土1支镂花金簪,簪头呈扁橄榄形,上有高浮雕穿花戏珠龙纹,下衬镂空卷草纹地,簪尾收细呈尖锥形,制作极为精美。

③银簪:江西德安南宋周氏墓出土的银钗,有的在簪头雕镂花饰或镶嵌宝石,有的素面无纹。

福州南宋黄昇墓曾经出土鎏金顶部空心雕花银钗:3件(长9.9厘米至16.8厘米),出土时插于发髻上。

(二)耳饰1972年3月在江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土浮雕纹金耳环1对,环下连接月牙形装饰,上有浮雕菊花纹,以菊花为中心,枝叶向左右两方铺展,工艺精美。

(三)颈饰出土宋代项饰中,有2件金项链坠,极为精美。

1.胆形金坠:1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件胆形金坠,高8.5厘米,宽5.7厘米,坠身镂雕繁美的鸂鶒穿花纹,周边有卷草纹边围绕,顶端如意头中央有穿孔可与链条相接,工技精湛。

2.娃娃形金坠:1974年1月在浙江省衢州市郊瓜园村史绳组墓出土1件俯地爬行的金娃娃,娃娃面容丰满,神情欢快,前伸的右手中紧握一个活动的方环,可与项链相接,设计制作极为精巧。

(四)腕饰1972年3月江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土银镯1对,直径6.9厘米,镯身扁宽,向两端收细,镯面正中间以双道突线纹为饰,与两边的突起边线相呼应,简洁大方。

第六章团冠流苏挽青螺:两宋时期的发型、发饰宋代注重礼教,太祖赵匡胤时博士聂重义献上《三礼图》,依照周制制定服式,各自按照身份来穿着,不可逾越。

于是文武百官连同他们的妻女的衣冠皆有定制了。

历代皇帝为了表示节俭,还不断直接下令禁止各阶层女子们穿上奇装异服,戴用价值高昂的首饰。

但是宋代女性还是以爱美之心不断创制新的发型、首饰,虽不如唐代华丽眩目,也缤纷多姿。

宋代女子很重视笄礼,把少女的发型改为发髻,作为成人标志。

朱熹修订《朱子家礼》里边就记载着女子行笄礼,《宋史》也记载了公主的笄礼。

行礼之时,亲戚们纷纷来庆祝,赠送礼品。

宋人也很重视婚礼,程序和今天一些地区的习俗差不多,先给新娘梳妆打扮,然后把新娘迎接到新郎家,夫妻拜祖宗,拜父母,对拜,撒帐(抛撒糖果),饮合卺酒,还少不了结发,叫做合髻。

南宋吴自牧《梦粱录》记载富贵之家给女家的聘礼要有三金,就是金钗、金镯、金帔坠,还有“珠翠特髻,珠翠团冠,四时冠花珠翠排环”等。

男家先三日还要送催妆花髻、销金盖头等。

催妆花髻或就是唐代的义髻,上饰花钗。

销金盖头就是今天所说的红盖头,销金是指贴金或织金的花饰。

到了成亲时新娘要戴上盖头到男家拜堂,再由新郎挑下盖头,露出芳容。

贵妇发型发饰尤其受到重视。

宋代皇后头上要佩戴龙凤花钗冠,并以细小珍珠嵌出云龙、仙人等纹样和珠花,左右各两扇博鬓,一片珠光闪耀。

宋代仁宗皇后像就是戴着这种凤冠。

宋徽宗皇后像,戴的凤冠是左右三博鬓,冠上饰满人面鸟身的飞天和大朵珠花,一只贴翠飞龙从龙口垂下累累珠滴,冠口沿处彩画仙人。

发髻或用布帛包裹,叫做包髻,要把布帛扎结成各种花状,既大方又不失美妙。

如《东京梦华录》记载媒人有戴巾黄包髻的。

晋祠侍女中有用橙黄色或蓝色、红色布帛的包髻,在包髻前缀以金宝花钿。

如一位年轻的侍女,头上用红帛包裹的包髻就似一只蝴蝶展开双翅,正中还插着花钿。

有一种盘福龙髻,又叫便眼觉,是北宋崇宁年间流行的,髻式作大而扁状,对睡觉不妨碍,大致就是卧髻之类。

宋代发簪样式

宋代发簪是宋代女性使用的一种发饰,是一种用来固定发髻或挽发的装饰品。

宋代的发簪样式多样,每种样式都有其独特的设计和意义。

首先,宋代的发簪主要材质包括金、银、铜、玉、珍珠等贵重材料,这些材料

的选择和搭配体现了主人的社会地位和品味。

金发簪常常被用于皇室贵族,银发簪则多见于富贵人家,铜发簪则是普通百姓所使用的。

其次,宋代发簪的样式设计十分讲究,常常体现出一种深厚的文化内涵。

比如,有的发簪上雕刻着吉祥图案,如龙凤、莲花、寿字等,寓意着吉祥如意、长命百岁。

有的发簪上则镶嵌着珍贵的宝石,如红宝石、翡翠、珍珠等,使发簪更加华丽和璀璨。

此外,宋代发簪的样式也反映了时代的特点和流行趋势。

在宋代,发簪的造型

多样,有的呈现出优雅的曲线,有的则展现出几何图案的简洁美,每一种样式都代表着当时的审美观念和时尚潮流。

总的来说,宋代发簪不仅是一种发饰,更是一种文化的象征。

它承载着丰富的

文化内涵,反映出当时社会的风貌和审美趣味。

宋代发簪的样式繁多,每一种样式都有其独特的设计和意义,体现了当时人们对美的追求和热爱。

宋代发簪的美丽和精致,不仅展示了古代人们的智慧和技艺,更是对传统文化的传承和发扬。

宋代女子簪花冠式八種

宋代女子簪花冠式八种

莲花冠,亦称“莲华冠”。

原是女道士的头冠,后渐流行于晚唐五代和两宋。

这种冠式如莲瓣,围着脑后发髻一圈,仿佛盛开着莲花朵朵。

《孟蜀宫妓图》中的莲华冠

莲花冠的另外一种款式。

整个冠子制成莲花状,宛若祥云,飘然

出尘。

宋代女性多戴莲花冠式,以表达对吉祥芳香、青春纯洁等美好品质的追求。

《晋祠侍女雕塑》中的莲花冠

白角冠。

用白角制冠,插以白角梳,晶莹剔透,风姿独特。

它冠体偏长,甚至有长至肩部者,故又有等肩冠、垂肩冠之称。

山口冠。

在团冠基础上,削其两侧,高其前后,前后两侧高耸如山峰,中间凹下如山口,以纳发髻。

此款比较简单,插戴之物一概不用,更受到中下层女性欢迎。

《砖刻厨娘图》中的山口冠

重楼子花冠。

《洛阳花木记》记载,因栽培得法,花朵有重台高及二尺者,被称为“重楼子”。

有花匠依其姿仿制为“重楼子花冠”。

图左为《晋祠侍女雕塑》,右为《招凉仕女图》中的重楼子花冠。

神宗向皇后所戴的龙凤花钗等肩冠((南熏殿旧藏历代帝王像,台北故宫博物院)

徽宗皇后所戴的龙凤花钗等肩冠。

宋代女子发饰特点一、简约大气宋代女子的发饰以简约大气为特点,不追求过多的装饰和繁琐的造型。

常见的发饰包括梳子、簪子、钗等,这些发饰大多以金属或玉制成,造型简单却精致。

例如,宋代女子常将梳子插在发髻上作为装饰,而簪子和钗则常常被插在发髻的一侧或后部,使整个发型看起来更加高贵大气。

二、材质多样宋代女子的发饰材质多样,包括金、银、玉、珍珠、翡翠等各种材质。

这些材质不仅具有良好的装饰效果,还具有一定的经济价值和象征意义。

例如,金和银制成的发饰常常被视为富贵和权力的象征,而玉和珍珠制成的发饰则更加高贵典雅。

三、色彩斑斓宋代女子的发饰色彩斑斓,各种颜色都有出现。

常见的颜色包括红、黄、蓝、绿等,这些颜色相互搭配,营造出独特的视觉效果。

例如,在宋代女子的发饰中,常常将各种颜色的珠子或宝石串在一起制成流苏或挂饰,使整个发型更加生动有趣。

四、图案精美宋代女子的发饰常常有各种精美的图案。

这些图案包括花鸟、鱼虫、山水等,通过雕刻或镶嵌等工艺手法将它们融入到发饰中。

这些图案不仅具有一定的美学价值,还反映了当时社会的文化传统和审美观念。

五、风格独特宋代女子的发饰风格独特,既注重实用性又注重装饰性。

不同的发饰有着不同的风格特点,如梳子的简约大方、簪子的精致细腻、钗的华丽高贵等。

此外,宋代女子的发饰还注重与服饰的搭配,通过发型和发饰的组合,使整个装束更加协调统一。

总之,宋代女子的发饰特点多样,简约大气、材质多样、色彩斑斓、图案精美、风格独特等方面都是其重要的特征。

这些发饰不仅具有装饰作用,还反映了当时社会的文化传统和审美观念。

通过对宋代女子发饰的研究,我们可以更好地了解宋代社会的文化和历史背景。

宋代女子服饰描写宋代是中国历史上一个风云变幻的时期,而宋代女子的服饰也是多样而独特的。

宋代女子服饰以简约、端庄、典雅为主,注重细节和色彩搭配,展现了当时女性的独特魅力和品位。

首先是宋代女子的上衣。

宋代女子的上衣多以褙子、襦衫为主,这些上衣都是束腰的,体现了宋代女子的瘦身追求。

褙子是宋代女子常穿的上衣,它与襦衫相似,但褙子的袖子更为宽松,领子也更宽大,可以露出一部分胸脯。

襦衫则更加贴身,袖子较为紧身,领子也较为收口,显示出女性的温柔和娇柔。

其次是宋代女子的下裳。

宋代女子的下裳主要有裙子和裤子两种。

裙子是宋代女子最常穿的下裳之一,有长裙和短裙之分。

长裙一般裙摆长及脚踝,短裙则裙摆及膝盖上方。

裤子则是宋代女子在户外活动时常穿的下裳,裤子一般宽松舒适,方便行走。

再者是宋代女子的鞋子。

宋代女子的鞋子主要有莲步鞋和踏云鞋两种。

莲步鞋是宋代女子最常穿的鞋子,鞋底较厚,鞋面多用绣花鲤鱼纹样装饰,颇具美感。

踏云鞋则是一种高跟鞋,鞋跟较高,鞋面多用彩绘龙凤图案,给人一种高贵典雅的感觉。

宋代女子还会佩戴一些饰品来装饰自己。

宋代女子的发饰主要有发簪和发髻两种。

发簪是用来固定发髻的,一般用贵重的玉石或金银制成,造型精美。

发髻则是女子发饰的主要部分,发髻多为高高扎起,形状多样,有的呈圆锥状,有的呈椭圆形,有的呈蝴蝶状,都非常精致美观。

总的来说,宋代女子的服饰以简约、端庄、典雅为主,注重细节和色彩搭配。

她们的上衣多为褙子、襦衫,下裳有裙子和裤子两种选择,鞋子以莲步鞋和踏云鞋为主。

此外,她们还会佩戴发饰和饰品来装饰自己,展现出女性独特的魅力。

宋代女子的服饰充分体现了当时社会对女性外貌和审美的追求,也反映了宋代女性在服饰方面的独特品味和时尚意识。

这些服饰不仅满足了女性的装饰需求,更突显了她们的身份和地位。

宋代女子的服饰是中国古代服饰中的一朵奇葩,具有独特的历史和文化价值。

宋朝女孩子服饰

宋朝女孩子的服饰以淡雅、细腻、朴素为主,注重色彩和质地的搭配,具有古典美的特点。

主要包括以下几种:

1.衫子:宋朝女孩子穿的衫子多以直衫为主,即无襟无领的长袍,多为白色或淡色。

有些衫子上会绣上花卉图案。

2.裤子:宋朝女孩子穿的裤子为长裤,裤子与衫子的颜色和图案要相协调。

3.鞋子:宋朝女孩子穿的鞋子主要有绣花鞋和平底鞋,鞋子上也会绣上花卉或草叶。

4.发饰:宋朝女孩子的发饰主要有发簪、发钗、发带等,这些发饰多以金、银、珠子等材质制成,带有细致的手工刻花和镶嵌。

5.配饰:宋朝女孩子的配饰包括耳环、项链、手环等,多为金银首饰,珠子也是常用材质之一。

总体而言,宋朝女孩子的服饰注重细节和质感,不过于繁复华丽,而是营造淡雅、清新的氛围。

宋朝服饰:宋代妇女头饰

宋代妇女的头饰和发式非常丰富,特别到了宋朝的后期,由于禁令松弛,妇女的头饰,尤其是贵族妇女的头饰就更加的绚丽多彩了。

为了能使自己更加美丽,她们还在发髻的上下左右插上簪钗,常见的簪钗有鸟形、花形、凤形、蝶形等等。

冠梳是北宋妇女发髻上最有特点的一种装饰。

冠梳种类繁多,其中有一种白角冠配合白角梳使用的冠梳是最流行的。

冠是用漆纱、金银和珠玉等制成的,一般很大,有的冠长达三尺,有的和两肩一样宽,冠上插的梳子也很长,而且不止一把,这种装饰一开始的时候是在宫中出现的,后来普及到民间,并成为妇女的一种礼冠。

宋朝妇女崇尚插梳,可以说到了如痴如醉的程度。

有的时候,由于左右插的梳子过多,在上轿或进门的时候只能侧着头进。

这种情况还引起了朝廷的注意,对冠和梳的长度做了规定。

这样,冠梳的奢靡情况才有所收获。

但是一直到南宋的时候,妇女插梳的现象仍然是十分普遍的。

另外,宋代妇女还有戴花冠的习俗,她们头上除了戴冠,插簪以外,还插上各种各样的花,有的是鲜花,有的是假花。

当时有一种叫“一年景”的花冠就是把四个时节的花齐备地插在冠上、很受妇女们的喜欢。

宋代妇女戴的有白角冠、珠冠、团冠、花冠、垂肩等。

在发髻上插上的有金、玉、珠、翠、花枝、簪子、钗、篦、梳等。

发髻崇尚高髻,另外还有“不走落”(在头顶的发髻)、芭蕉髻(椭圆形的)、大盘髻、小盘髻、便觉、朝天髻、包髻等等。

《对镜理红妆图》·宋冠梳

戴花冠的宋代妇女(南薰殿旧藏《历代帝后图》局部)

宋代的贵族女子冠饰,在沿袭前世高冠、花冠的基础之上,冠的形状愈加高大,装饰也愈加丰富。

其中冠高有达1米的,冠宽与肩等齐。

冠后常有四角下垂至肩,冠的上面装饰有金银珠翠、彩色花饰、玳瑁梳子等。

戴这种高大的冠饰坐轿子时,必须侧着头才能进轿门。

戴凤冠、穿衫裙、挂缨络的妇女(山西永乐宫三清殿壁画)。