新加坡住房保障制度

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:2

新加坡住房保障制度的主要内容及特点1.政府主导组屋的开发与建设,由建屋发展局具体实施。

新加坡是市场经济国家,但住房的开发与建设并不完全通过市场来实现,而是由政府主导。

新加坡政府十分明确自身在解决住房问题上的责任,制定了符合其国情特点的住房政策和分阶段建房计划(每五年制定一个计划),采取了一系列行政、法律、金融和财政手段,大规模兴建公共住房。

新加坡建屋发展局直属国家发展部,是一个独立的、非营利机构,其财政预算纳入国家计划。

在发展公共住宅方面,建屋发展局是起主导作用的组织者.新加坡政府赋予其广泛的合法权力,它既代表政府行使权力,负责制定组屋发展规划及房屋管理,实现“居者有其屋"的目标;同时又作为最大的房地产经营管理者,负责组屋施工建设工程、房屋出售和出租,因此肩负着多重职能.新加坡是世界上住房问题解决比较好的国家。

新加坡的住房融资,采取的是公积金制度.新加坡“居者有其屋"政策能够顺利实施,其主要原因是公积金制度所提供的资金支持。

新加坡自1955年以来推行中央公积金制度,实质上是政府为维护劳工和受薪者福利而推行的一种强制性储蓄制度,也是一种全民性的社会保险制度.它使政府积累了大量的住房建设资金,从而成为政府支持住房发展的主要资金来源。

其主要作法是:任何一个雇员或受薪者每月必须按一定比例扣除部分工资;作为雇主的私人企业或政府部门也必须按雇员或受薪者每月工资的同样比例逐月拿出一个款项,分别记在雇员名下,两者统一存到中央公积金局,作为雇员的公积金存款。

一般来说,公积金缴纳人约3年的公积金存款就可以缴付房价70%的首付款,剩下的贷款加上利息可分 20-25年在每月所缴的公积金扣还。

新加坡公积金使用范围明确,除应付会员提取和向会员贷款外,还向公共住宅建筑承包商提供建造贷款,其他的资金投向政府债务而转由政府控制.公积金制度不仅促进了新加坡住房问题的尽快解决和房地产业的发展,还推动宏观经济形成高积累――高投资――高增长的良性循环,从而推动了整个国民经济的顺利发展中央公积金制度在“组屋”建设中发挥着双重作用.首先,为公共住宅建设提供了源源不断的大量资金来源.雇主和雇员按照一定缴纳比率将公积金储蓄存放在中央公积金局,中央公积金局把公积金归集起来后,除留足会员提款外,其余全部用于购买政府债券;公积金会员动用公积金储蓄购买建屋发展局的政府组屋,以现金支付或抵押支付房款,这又促使更多的款项转入国家手中,为政府建立了强大的资金储备.政府利用部分公积金储备,以贷款和补贴的形式注入建屋发展局的组屋建设,从而使建屋发展局有能力大规模地进行公共住房建设。

强制储蓄型社会保障模式新加坡强制储蓄型社会保障模式——新加坡⒈引言新加坡是一个成功的强制储蓄型社会保障模式的例子。

这种模式强调个人储蓄和个人责任,并通过的监管和政策框架来确保社会保障的可持续性和公平性。

本文将详细介绍新加坡的强制储蓄型社会保障模式,并阐明其组成部分和运作机制。

⒉中央公积金(CPF)中央公积金是新加坡的核心社会保障机制,旨在帮助公民储蓄和投资以供个人和家庭的退休、住房和医疗等需求。

CPF的主要特点包括强制性缴费、个人账户、雇主缴费和补贴。

具体来说,每个新加坡公民和永久居民都需要将一定比例的薪资转入个人CPF账户,并可以用于购买住房、支付医疗费用,并在退休时提供稳定的收入。

⒊医疗保险新加坡的医疗保险系统由中央公积金(CPF)的医疗账户和医疗保险组成。

CPF的医疗账户可以用于支付医疗费用和医疗保险费用,并且可以保证所有新加坡公民和永久居民都能够获得基本的医疗保障。

此外,个人可以选择购买额外的医疗保险来获得更全面的保障。

⒋住房保障新加坡的住房保障制度包括中央公积金(CPF)住房账户和住房开发局(HDB)。

CPF的住房账户可以用于购买、租赁和维修住房,而HDB则提供多样化的公共住房供新加坡市民选择。

这种方式可以确保所有新加坡公民都能够获得适当的住房,并且有机会通过积累财富来改善他们的住房条件。

⒌教育和培训新加坡的教育和培训体系旨在提供高质量的教育和培训机会,以提升个人的技能和知识水平。

通过补贴学费、提供奖学金和贷款等方式来保障每个人都能够接受教育,并且积极鼓励终身学习和职业培训。

⒍法律名词及注释- 中央公积金(CPF):中央公积金是新加坡的核心社会保障机制,旨在帮助公民储蓄和投资以供个人和家庭的退休、住房和医疗等需求。

- 医疗保险:新加坡的医疗保险系统由中央公积金(CPF)的医疗账户和医疗保险组成,保障公民和永久居民的基本医疗需求。

- 住房保障:新加坡的住房保障制度包括中央公积金(CPF)住房账户和住房开发局(HDB),确保所有公民都能够获得适当的住房。

浅谈新加坡公共住房制度2016年4月13日,学校组织考察新加坡建屋发展局。

通过参观样板房、座谈、参阅资料及到组屋区现场考察,对新加坡公共住房制度有了较为深入和直观的了解。

新加坡通过修建公共组屋(“组合房屋”的简称)形式,实现了为绝大多数国民提供经济适用住房的目标。

可以这么说,公共住房政策是新加坡政府合法性的重要来源,它在很大程度上解释了人民行动党长期以来在民众中享有的较高的支持率。

一、发展理念来到新加坡建屋发展局,进门就能看到墙上写着杜甫的三句诗:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。

”孟子曰:“民之为道也,有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。

苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。

”即每个人都珍惜自己的财产,只有让人民拥有财产,社会才会变得更加安定。

新加坡建国总理李光耀正是接受了这一思想,制定和实施了“居者有其屋”的政策,以体现有恒产者有恒心的治国理念。

从历史上看,1959年新加坡人民行动党开始执政,就十分重视住房问题,李光耀曾经指出:解决住房问题是为了经济、社会、政治和安全。

新加坡政府认为,拥有房屋所有权有助于增强社区归属感,促进社会发展与社会稳定;能够为居民提供保值的资产,使居民积极参与维护居住环境;而且还有助于居民建立良好的工作意识。

为此,1964年新加坡宣布实施“居者有其屋”计划。

1965年独立建国后,李光耀强调,为了让那些儿子必须履行国民服役的父母觉得新加坡是他们自己的国家,值得他们的孩子去捍卫,就必须让新加坡的每个家庭拥有自己的资产,特别是拥有自己的住房。

二、发展思路(一)整体系统规划先行新加坡的城市规划建设职能由国家发展部统一负责,国家发展部下辖的市区重建局(URA)负责整个新加坡的城市规划管理工作,建屋发展局(HDB )负责组屋的建设和管理。

新加坡组屋的选址和规划是结合新加坡总体规划一同编制的。

2001年新加坡政府推出了“2001年概念规划”,明确了分阶段发展目标,提出综合的土地利用规划以及新镇体系的布局。

新加坡住房保障制度研究及其对中国的启示首先,新加坡住房保障制度强调政府主导以及多元供应的原则。

新加坡政府通过建立公共房屋发展局(HDB),在不同地区建设公共住房,向居民提供负担得起的住房。

同时,政府也鼓励私营部门参与住房建设,增加住房供应。

中国可以借鉴新加坡的做法,建立相应的政府机构负责住房供应、规划和监管,同时鼓励社会资本参与住房建设,提高住房供给的多样性和适应性。

其次,新加坡住房保障制度注重住房改善和户外环境建设的结合。

新加坡政府在公共住房项目中注重提升居民的生活质量,不仅为居民提供安全、基本的住房条件,而且还注重户外环境的美化和社区设施的建设,使居民能够享受到良好的生活环境。

中国在推进住房保障制度时可以注重提高居民生活品质,同时关注社区发展和户外环境建设,从而提高住房保障的综合效果。

再次,新加坡住房保障制度鼓励居民通过储蓄购买住房。

新加坡政府通过建立特殊的储蓄机制,鼓励居民进行住房储蓄,并提供贷款和购房补贴等措施,帮助居民实现购房梦想。

中国可以借鉴这一做法,建立健全的住房储蓄和购房贷款机制,引导居民进行住房储蓄,从而提高居民的购房能力。

此外,新加坡住房保障制度还注重提供各类住房选择,满足不同人群的住房需求。

比如,新加坡的公共住房项目中既有承租制度,也有购买制度,满足了不同收入水平的人群的住房需求。

中国可以学习这一做法,因地制宜地发展不同形式的住房供应,满足不同群体的住房需求。

总之,新加坡的住房保障制度为中国提供了一些有益的借鉴和启示。

政府主导和多元供应、注重住房改善和户外环境建设、鼓励住房储蓄和购房贷款以及提供多样化的住房选择是新加坡住房保障制度成功的关键点,对中国在住房保障领域的发展有重要的指导意义。

中国可以结合自身的国情和发展阶段,借鉴新加坡的经验,不断完善住房保障制度,以满足居民的正当住房需求。

新加坡的住房保障制度一新加坡住房市场概况新加坡共和国地处马来半岛,国土面积为682.7平方公里,常住人口超过400万。

根据2006年的美元兑换率,2006年新加坡的国内生产总值达1330亿美元,按照440万人口计算,人均GDP达30200美元[1]。

新加坡实施公共住房制度,实行独特的“居者有其屋”的住房政策,政府大力发展公共组屋,成功地解决了居民的住房问题,新加坡因此也被联合国评为最适合人类居住的国家之一。

从居住水平看,新加坡的人均居住面积在20世纪90年代初就已达到21平方米以上,平均每套住房约居住3人。

从1960年至2005年底,新加坡共建造组屋97.3万套,85%的公民住进了政府组屋。

其中,93%的居民拥有组屋的产权,7%的低收入家庭向政府廉价租赁组屋;另外15%的高收入家庭在市场上购买商品房[2]。

在过去的近40余年中,新加坡的住房在分配上经历了由廉租屋(租赁组屋)向廉价屋(购买组屋)的过渡;在套型上经历了由一房式、二房式,向三房式、四房式甚至五房式(在新加坡厅也算一室)的过渡;在建筑上经历了由多层向高层的过渡。

目前,新加坡廉租屋的比重将逐步下降,在保障政府组屋的套数和总面积供应的同时,满足中、高等收入居民需要别墅型的公寓比重在不断地增加,居民住房居住质量稳步提高。

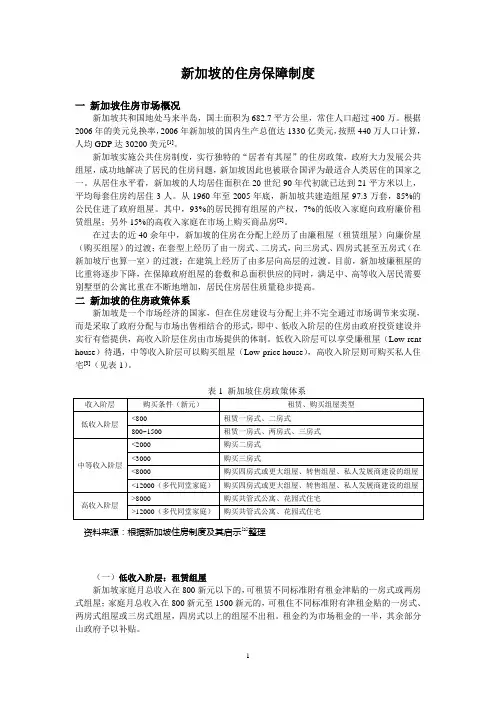

二新加坡的住房政策体系新加坡是一个市场经济的国家,但在住房建设与分配上并不完全通过市场调节来实现,而是采取了政府分配与市场出售相结合的形式,即中、低收入阶层的住房由政府投资建设并实行有偿提供,高收入阶层住房由市场提供的体制。

低收入阶层可以享受廉租屋(Low-rent house)待遇,中等收入阶层可以购买组屋(Low-price house),高收入阶层则可购买私人住宅[3](见表1)。

表1 新加坡住房政策体系资料来源:根据新加坡住房制度及其启示[2]整理(一)低收入阶层:租赁组屋新加坡家庭月总收入在800新元以下的,可租赁不同标准附有租金津贴的一房式或两房式组屋;家庭月总收入在800新元至1500新元的,可租住不同标准附有津租金贴的一房式、两房式组屋或三房式组屋,四房式以上的组屋不出租。

新加坡住房制度新加坡是一个岛国,土地有限,人口密度高,因此新加坡政府采取了一系列措施来保障居民的住房问题。

其中,最重要的措施之一就是新加坡的住房制度。

新加坡的住房制度包括以下几个方面:1. 政府建设公共住房新加坡政府通过建屋发展局(Housing and Development Board)等机构,大力建设公共住房,即组屋(public housing)。

这些组屋以低廉的价格出售给居民,并且政府规定,每个家庭只能拥有一套组屋,如果需要更大的房子,必须先卖掉旧的组屋。

这种政策保证了房屋的循环利用,也使得更多的人能够的房子。

2. 严格控制私人房地产市场新加坡政府通过制定土地使用规划和限制外来人口数量等措施,严格控制私人房地产市场。

政府规定,私人房地产市场只能满足30%的市场需求,而公共住房则要满足70%的市场需求。

此外,政府还通过提高房产税等措施,抑制房价上涨,保障普通居民的住房权益。

3. 实行住房公积金制度新加坡于1955年开始实行住房公积金制度(Central Provident Fund),这是一种强制性的储蓄计划,旨在为职工提供住房、教育和养老等方面的保障。

职和雇主都需要按照一定比例缴纳公积金,政府则给予一定的利息补贴。

这种制度为新加坡的住房制度提供了重要的资金支持。

4. 支持中低收入家庭购买房屋新加坡政府还通过各种措施支持中低收入家庭购买房屋。

例如,政府提供低息贷款、补贴和税收减免等政策,帮助中低收入家庭购买组屋或私人住房。

此外,政府还设立了专门为中低收入家庭提供住房改善的机构,如建屋发展局和居者有其屋计划等。

总之,新加坡的住房制度是一个综合性的体系,包括公共住房、私人房地产市场、住房公积金制度和支持中低收入家庭购买房屋等多个方面。

这种制度为新加坡居民提供了相对完善的住房保障,也为新加坡的社会稳定和经济发展做出了重要贡献。

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 作者简介:皇甫云洁(1984-),女,内蒙古工业大学建筑学院在读研究生。

中国与新加坡的住房保障制度探析皇甫云洁(内蒙古工业大学建筑学院,内蒙古呼和浩特010051)摘 要:通过对我国与新加坡住房保障制度进行比较分析,找出我国住房保障制度同发达国家之间存在的差距,并提出一些改进和完善住房保障制度的意见与建议,以期对我国住房保障制度的完善提供有益的帮助。

关键词:住房保障;新加坡;公积金中图分类号:C91 文献标识码:A 文章编号:167223198(2009)01200942011 新加坡的住房保障制度新加坡是一个市场经济的国家,但在住房建设与分配上采取政府分配与市场出售相结合的形式,而不是完全通过市场调节来实现,即政府向中、低收入阶层投资建设住房并实行有偿提供,市场向高收入阶层提供住房的体制。

具体模式如下:1.1 保障性住房的建设新加坡由专门的机构———建屋发展局进行投资和建设,统一为中、低收入者提供保障性住房(组屋);高收入者的住房,。

正是由于新加坡建屋发展局及相应的配套政策支持,因此在保障性住房的土地供给、建设资金的筹集、住宅建设的统一规划等方面都能很好的协调实施和执行。

1.2 住房公积金保障制度新加坡解决居民住房问题的重要保障就是其完善的公积金制度,它为新加坡组屋的建设和实现“居者有其屋”计划提供了强大的金融支持。

新加坡于1955年建立公积金制度,它是由雇主和雇员共同缴纳,以解决雇员退休生活保障问题的一项强制性储蓄制度。

1.3 分级提供保障性住房补贴新加坡严格按家庭收入情况来确定享受的住房保障水平,住房短缺时期只有月收入不超过800新元的家庭才有资格租住保障性住房。

政府对购房补贴也采用分级的办法:对二室一套的,政府补贴三分之一;三室一套的,政府只补贴5%;四室一套的,政府不仅没有补贴,而且按成本价加5%的利润;五室一套的,政府按成本价加15%的利润。

1.新加坡的住房保障管理机构

新加坡建屋发展局是新加坡唯一的公共住屋机构,成立于1960年2月1日,起成立的目的是为了解决早期的严重屋荒问题。

新加坡政府从1964年2月推出“居者有其屋计划”以加强人民对国家的归属感。

政府在1968年允许人们购买建屋局组屋。

目前,新加坡370万人口中80%的居民居住在政府提供的公共住屋里。

2.保障性住房

(1)购买组屋

合格条件:

组屋的类型(无装修):

(2)租赁组屋

合格条件:

●新加坡公民

●年龄至少21岁

●家庭总收入1500元或以下

●必须组成一个家庭核心,单身者年龄必须至少35岁●必须不拥有产业或不曾拥有私人产业

组屋租金

组屋的类型:

一房式:平均面积30平方米

二房式:平均面积40平方米

退出机制:

新加坡一生只能向新加坡政府。

居者有其屋:新加坡住房保障制度及启示建邺区江心洲街道办事处洪彪新加坡在住房保障方面采取的做法给我留下深刻印象,学习借鉴其取得的成功经验,对于构建与完善我国的住房保障体系无疑具有重大的启示。

新加坡住房保障制度的主要内容及特点1.政府主导组屋的开发与建设,由建屋发展局具体实施。

2.政府严格控制土地资源,为组屋建设提供了强有力的土地、资金保障。

3.实行良性循环的公积金制度和住房公积金保障制度。

4.以家庭收入水平为依据,实行公有住宅的合理配售政策。

5.出台法律严格限制炒卖组屋,确保组屋政策的顺利实施。

6.因地制宜,精心设计与管理,制定科学合理的住宅建设发展规划。

总之,科学高效的政府管理与投入,配之以严格缜密的法律法规,使新加坡的人居事业不断发展。

现在新加坡已经是举世公认的“花园城市”,被联合国评为最适合人类居住的国家之一,成为居民理想安居之所,有力地增进了多种族安居乐业、和谐相处,促进了和谐社会的建设,对维护社会稳定起到了积极作用。

不仅如此,新加坡房地产业的日趋兴旺,成为国民经济的重要支柱和强有力的增长点,也带动了整个国民经济的良性循环。

新加坡住房保障制度带给我们的启示新加坡独特的住房保障制度在短短数十年内成功地解决了普通老百姓的住房难题,其住房保障制度很有特色与值得借鉴之处。

借鉴并汲取新加坡的有益经验,从以下几方面加以完善:1.强化政府宏观调控职能,健全以政府为主体的住房保障体系。

新加坡组屋政策的成功之处表现在政府主导、干预和介入,牢牢掌握了房地产市场的主动权,充分调动各种资源,通过合理组织有效地解决了大部分国民的住房问题。

它给我们带来的启示就是:政府作为经济的宏观调控者,担负着促进社会全面发展和保障全体居民的基本权利实现的职责。

建立和完善住房保障制度是政府履行社会管理和公共服务职责的重要体现,是政府社会政策的重要组成部分,因此,政府应当成为构建住房保障体系的主体。

住房是一种特殊的商品,其价值大,许多家庭尤其是低收入家庭仅通过市场无力解决自身的住房问题。

三、新加坡的住房保障制度

(一)住房公积金制度

公积金是公共住房建设的资金来源,使政府能循环滚动地建设公共住房,同时可以帮助中低收入者在购房时支付首付款和分期付款,这种强制储蓄的手段保证了公房建设资金的滚动利用。

作为社会保障储蓄的一种形式,公积金制度是新加坡政府与1955年建立的一项强制储蓄制度。

国家机关或者私人机构的雇主和雇员须以雇员月薪的一定比例缴纳公积金存入中央公积金局的个人账户,政府在建造和出售“组屋”时充分利用这一制度。

(二)政府“组屋”建造

新加坡政府在住房保障中起到了主导作用,其每五年制定一个建屋计划,新建成的房屋称为“组屋”,为确保计划的顺利实施,政府除了专门拨出国有土地和适当地征用私人土地以供房屋发展局建房之用外,还提供低息贷款的形式,给予房屋发展局资金支持。

目前新加坡的房屋90%以上由政府出资建造的,“组屋”为全体公民提供了住房保障。

(三)“组屋”的合理配售

在新加坡购买或租住“组屋”的人,初期以登记的先后顺序获得住房。

后期改为订购制度。

政府每季度公布一次建房计划,定购并申请房屋的人进行抽签,中签后经过购房审查交付订金后随即签订购房合同,并交付房价的首付款。

一般两年左右可以住上新房。

这种办法缩小了各地区、各类型住房的供求差距。

此外,新加坡政府还制定了严格的申请和审查制度,以有效防止利用“组屋”进行投机活动的行为发生。

(四)分级补贴政策

新加坡政府严格按家庭收入情况来确定享受住房保障的水平,以各种形式向中低收入者提供分级住房补贴,帮助中低收入者购房。

政府针对购买不同住房面积的家庭,制定了不同程度的优惠政策。

对无力购房的家庭,政府允许其租用“组屋”,待有能力买房时再给予优惠。

新加坡政府还规定在住房翻新时,给予的津贴与居住面积的大小成反比,以缓解社会住房压力和倡导节约。

(五)法律法规

为了保证住房保障制度的措施顺利实施,新加坡政府制定了细致而周全的法律法规如《新加坡改造法令》、《建屋与发展法》等。

四、国外住房保障制度之比较

通过介绍并分析德国、美国、新加坡的住房保障制度,可以发现各国在住房保障问题上具有各自的特征。

下面将从三个方面比较研究这些国家住房保障制度的特征。

(一)政府在住房保障问题方面的作用

这些国家的政府在住房问题上都发挥了积极的作用。

德国的住房保障以政府主导为主。

在推动住房建设、实施住房保障方面,还通过运用金融财税等经济手段,充分发挥各市场主体的作用来实现。

美国的市场经济比较发达,市场在住房供给与分配领域中发挥着重要作用。

市场交易是美国的住房分配和消费主要渠道,政府公共住房机构辅助分配低收入家庭的福利性住房。

美国住房保障制度的基本特征是实行“市场调节与政府干预相结合的分层调节制”。

新加坡的住房保障则完全由政府主导。

新加坡住房的建设与分配并不完全通过市场来实现,而是通过政府直接干预,这是新加坡住房保障制度的一大特色。

(二)不同国情下的住房保障模式

这些国家虽然都是发达的市场经济国家,但不同的国情决定了其不同的住房保障模式。

德国是一个高福利的国家,自有住房率不高,因此德国基于住房储蓄制度以社会福利房作为最低保障,鼓励住房合作社等非政府形式的建房形式,制定房屋补贴、税收优惠等政策。

美国拥有发达的住房金融市场,通过金融政策、财税手段、法律保障等对房地产市场进行调节的模式,保障低收入人群的利益。

对于一个发达而规模小的经济体,新加坡建立了以政府建设

的公共组屋为主体的住房分配制度。

这种模式与美国和德国模式均有很大的不同,在需求保障方面,采用的强制性手段,同时采用供给手段,与公积金这种强制性储蓄相伴的是政府直接介人到住房的开发建设当中。

(三)住房保障制度法制化

通过立法保障住房政策的实施是这些国家住房保障制度的共同特征。

德国的《住宅促进法》、《住房建设法》等对住房保障作了相应的规定。

美国政府为了解决低收入居民的住房问题,先后通过了《住房法》、《城市重建法》、《国民住宅法》、《住房与城市发展法》等。

新加坡的住房保障法律有《新加坡改造法令》、《建屋与发展法》等。

以上都是这些国家住房保障制度法制化的表现。

参考文献:

[1]王晖.主要发达国家住房保障制度及其实施对我国的启示.世界经济与政治论坛.2006(4).

[2]符启林,程益群.国外住房保障法律制度之比较研究.南方论刊.2010(9).

[3]任鹏充,任芃兴.保障性住房制度的国际比较及经验借鉴.河北金融.2010(4).

[4]祝亚辉,杨红英,邓朝阳.中外住房保障制度研究.重庆科技学院学报(社会科学版).2006(2).

[5]何伟.国内外保障性住房比较.天津职业院校联合学报.2010(4).

[6]魏国平,曾洁雯.住房保障制度的国际间比较.商业时代.2008(32).

[7]白雪.住房制度建设与改革的国际经验和启示.北方经贸.2010(7).

[8]李扬,汪利娜,殷剑峰.普遍住房保障制度比较和对中国的启示.财贸经济.2008(1).。