九上课外古诗词诵读

- 格式:pptx

- 大小:4.86 MB

- 文档页数:46

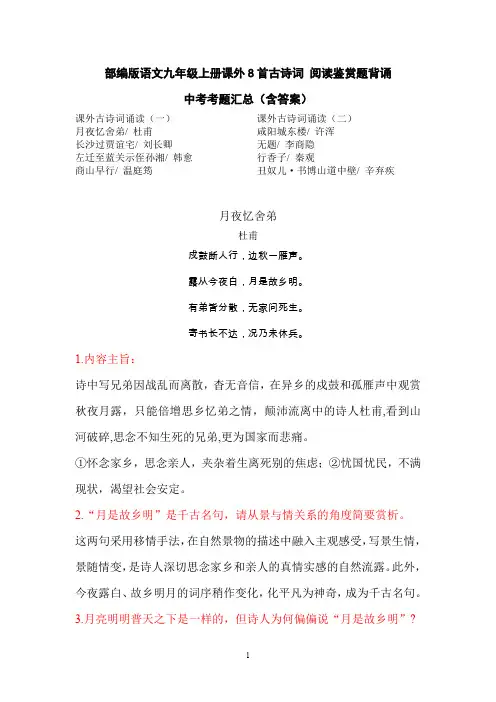

部编版语文九年级上册课外8首古诗词阅读鉴赏题背诵中考考题汇总(含答案)课外古诗词诵读(一)月夜忆舍弟/ 杜甫长沙过贾谊宅/ 刘长卿左迁至蓝关示侄孙湘/ 韩愈商山早行/ 温庭筠课外古诗词诵读(二)咸阳城东楼/ 许浑无题/ 李商隐行香子/ 秦观丑奴儿·书博山道中壁/ 辛弃疾月夜忆舍弟杜甫戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

1.内容主旨:诗中写兄弟因战乱而离散,杳无音信,在异乡的戍鼓和孤雁声中观赏秋夜月露,只能倍增思乡忆弟之情,颠沛流离中的诗人杜甫,看到山河破碎,思念不知生死的兄弟,更为国家而悲痛。

①怀念家乡,思念亲人,夹杂着生离死别的焦虑;②忧国忧民,不满现状,渴望社会安定。

2.“月是故乡明”是千古名句,请从景与情关系的角度简要赏析。

这两句采用移情手法,在自然景物的描述中融入主观感受,写景生情,景随情变,是诗人深切思念家乡和亲人的真情实感的自然流露。

此外,今夜露白、故乡明月的词序稍作变化,化平凡为神奇,成为千古名句。

3.月亮明明普天之下是一样的,但诗人为何偏偏说“月是故乡明”?明明是普天之下共一轮明月,诗人偏要说故乡的月亮最明;明明是自己的心理幻觉,偏要说得那么肯定,不容置疑。

这种以幻作真的写法并不使人觉得于情理不合,因为它极深刻地表现了作者微妙的心理,突出了对故乡的浓浓思念。

故乡的月亮并非真的更亮,但是却寄托了人们对家乡最深的感情。

4.理解诗歌尾联的意思及表达的情感。

亲人们四处流散,平时寄书尚且常常不达,更何况战事频仍,生死茫茫当更难逆料。

含蓄蕴藉,一结无限深情。

“寄书长不达,况乃未休兵”抒写了诗人内心的忧虑之情,使我们想起了杜甫《春望》中的另外两句名句:烽火连三月,家书抵万金。

5.“戍鼓断人行,边秋一雁声。

”路断行人,写出所见;戍鼓雁声,写出所闻。

耳目所及皆是一片凄凉景象。

沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。

第三单元课外古诗词诵读课件配套教案教学目标:知识与技能:了解每首诗的作者及创作的时代背景,理解每首诗的思想感情。

过程与方法:1、激发学生的联想和想象,熟练背诵默写。

2、理解融情于景的表现手法。

把握诗的景与情、事与情,感受品味诗的意境。

情感、态度与价值观:通过诵读诗歌,培养学生热爱祖国古代文化的的感情。

教学重点1.了解每首诗的作者及创作的时代背景,理解每首诗的思想感情。

2.初步鉴赏品味诗歌的美点。

教学难点:把握诗歌的景与情、事与情,感受品味诗歌的意境。

教法学法:诵读法,名句品味法。

教学课时:2课时教学过程:第一课时一、学习《月夜忆舍弟》杜甫作者简介【杜甫】字子美,自称少陵野老。

唐代最伟大的现实主义诗人,宋以后被尊为“诗圣”,与李白并称“李杜”。

其诗大胆揭露当时社会矛盾,显示了唐代由盛转衰的历史过程,因被称为“诗史”。

有《杜工部集》。

写作背景这首诗是唐肃宗乾元二年(759)秋杜甫在秦州所作。

唐玄宗天宝十四年(755),安史之乱爆发,乾元二年九月,叛军安禄山、史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。

当时,杜甫的几个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。

这首诗就是他当时思想感情的真实记录。

朗读诗歌月夜忆舍弟杜甫戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

翻译诗句戍楼上响起禁止通行的鼓声,秋季的边境传来孤雁的哀鸣。

今天是白露节更怀念家里人,还是觉得家乡的月亮更明亮。

虽有兄弟但都离散各去一方,已经无法打听到他们的消息。

寄书信询问也不知送往何处,因为天下依旧战乱不能太平。

赏析诗句戍鼓断人行,边秋一雁声。

这首诗首联即突兀不平。

题目是“月夜”,作者却不从月夜写起,而是首先描绘了一幅边塞秋天的图景。

路断行人,写出所见;戍鼓雁声,写出所闻。

耳目所及皆是一片凄凉景象。

沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。

九上第六单元《课外古诗词诵读》实用教学设计咸阳城东楼许浑【作者简介】许浑(约791-约858),字用晦,丹阳(今属江苏)人,唐代诗人。

武后朝宰相许圉师六世孙。

文宗大和六年(832)进士及第,先后任当涂、太平令,因病免。

大中年间入为监察御史,因病乞归,后复出仕,任润州司马。

历虞部员外郎,转睦、郢二州刺史。

晚年归润州丁卯桥村舍闲居,自编诗集,曰《丁卯集》。

其诗皆近体,五七律尤多,句法圆熟工稳,声调平仄自成一格,即所谓“丁卯体”。

诗多写“水”,故有“许浑千首诗”之称。

【写作背景】此诗大约是许浑于唐宣宗大中三年(849)任监察御史的时候所写。

此时大唐王朝已经“日薄西山、气息奄奄”,处于风雨飘摇之际,政治非常腐败,农民起义此起彼伏。

一个秋天的傍晚,诗人登上咸阳古城楼观赏风景,见太阳西沉,乌云滚来,凉风阵阵……诗人的忧愁思乡之情和吊古伤今之感袭上心头,交织在一起,于是即兴写下了这首意蕴别致的七律——《咸阳城东楼》。

【读准字音】蒹葭..(jiān jiā)汀.洲(tīng)绿芜.(wú)秦苑.(yuàn)【疏通文意】登上百尺高楼,引我万里乡愁。

芦苇杨柳丛生,好似家乡沙洲。

乌云刚刚浮起在溪水边上,夕阳已经沉落楼阁后面。

山雨即将来临,满楼风声飒飒。

秦汉宫苑,一片荒凉。

鸟儿落入乱草之中,秋蝉鸣叫枯黄叶间。

行人莫问当年繁华盛事,都城依旧,只见渭水不停东流。

【诗歌赏析】咸阳城东楼(七律)许浑首联抒情写景一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

点题思乡(触景生情)(“愁”字,奠定了全诗的基调)颔联晚眺远景溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

千古名句(双关))寓意深远)(国势衰微)颈联晚眺近景鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

吊古伤今(今夕对比)(世事沧桑)(思古幽情)(虚实结合视听结合)尾联融情于景行人莫问当年事,故国东来渭水流。

委婉含蓄情景交融,景中寓情“山雨欲来风满楼”常用来比喻重大事件发生前的紧张气氛。

主旨:诗人通过对登楼所观之景的描写,营造出了萧条苍凉的氛围,借秦苑、汉宫的荒废,抒发了作者对历史沧桑、家国衰败的无限慨叹。

九上第三单元《课外古诗词诵读》实用教学设计月夜忆舍弟杜甫【作者简介】杜甫(712年-770年),字子美,祖籍襄阳,生于河南巩县。

自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

存诗1400多首。

他与李白又合称“大李杜”,后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

杜甫创作了《春望》《北征》“三吏”“三别”等名作,作品大多集于《杜工部集》《杜工部集》存诗1400多首,内容可分为四个方面:一、同情人民,如“三吏”“三别”,“羌村”三首等;二、热爱祖国,渴望统一,如《春望》、《闻官兵收河南河北》等;三、揭露统治阶级的种种罪行,如《兵车行》《丽人行》等;四、热爱生活,热爱大自然,如《绝句》(两个黄鹂鸣翠柳)《春夜喜雨》等。

【背景链接】这首诗是唐肃宗乾元二年(759)秋杜甫在秦州所作。

唐玄宗天宝十四年(755),安史之乱爆发,乾元二年九月,叛军安禄山、史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。

当时,杜甫的几个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。

这首诗就是他当时思想感情的真实记录。

【读准字音】舍.弟(shè)戍.鼓(shù)断人行.(xíng)分散.(sàn)【诗歌翻译】戍楼上响起禁止通行的鼓声,秋季的边境传来孤雁的哀鸣。

今天是白露节更怀念家里人,还是觉得家乡的月亮更明亮。

虽有兄弟但都离散各去一方,已经无法打听到他们的消息。

寄书信询问也不知送往何处,因为天下依旧战乱不能太平。

【诗歌赏析】月夜忆舍弟(五律)杜甫首联交代背景戍鼓断人行,边秋一雁声。

视听结合凄凉(社会环境) (自然环境)(渲染气氛)颔联借景抒情露从今夜白,月是故乡明。

点题思乡(节令凄凉)(主观感受)(千古名句)颈联承上启下有弟皆分散,无家问死生。

(焦虑不安)尾联含蓄蕴藉寄书长不达,况乃未休兵。

忧虑(首尾呼应)(深化主题)这首诗借景抒情、情景交融、结构严谨。