生态学-第4版1333518901

- 格式:docx

- 大小:18.72 KB

- 文档页数:4

转自北师大资源学院生态论坛01城市生态学、生态旅游与景观生态学书籍中国生态旅游-走进大自然-高峻-2001中国生态特色旅游-章采烈-1996住区—绿色生态住区-清华大学建筑学院-2001全国高等林业院校试用教材景观生态学-徐化成-1996全国高等林业院校试用教材-景观生态学-徐化成-1996城市景观生态-董雅文-1993城市植物生态学-冷平生-1995城市生态学-于志熙-1992城市生态学-杨小波吴应书等-2000城市生态环境建设与保护规划-孔繁德等-2001城市生态规划理论与方法_10882127城市生态规划研究—承德市城市生态规划-薛兆瑞等-1993城市生态调控方法-王如松等-2000城市科学前沿丛书生态与环境:城市可持续发展与生态环境调控新论-张鸿雁-2000 城市绿地与环境-徐乃雄-2002日本公共艺术生态-刘俐-2002景观-文化、生态与感知-俞孔坚-1998景观生态学-徐化成景观生态学原理及应用-傅伯杰等-2001环渤海三角洲湿地的景观生态学研究-肖笃宁等-2001生态与可持续建筑-夏云等-2001生态与环境:城市可持续发展与生态环境调控新论-张鸿雁-2000生态建筑—面向未来的建筑-周浩明等-2002生态旅游的绿色实践-杨桂华-2000都市生态走廊-曹鉴燎等-200102动物生态学书籍Ecological Entomology-Carl B.HuffakerINSECT ECOLOGY (THIRD EDITION)-Peter W.Price全国高等农业院校教材昆虫生态及预测预报实验指导-耿济国等-1991全国高等农业院校教材昆虫群落生态学-庞雄飞等-1996全国高等农业院校教材-昆虫群落生态学-庞雄飞等-1996动物污染生态学-杨明宪-1988动物生态学-(日)伊藤嘉昭动物生态学原理第一版-孙儒泳-1987动物生态学原理第二版-孙儒泳动物生态学实验与实习方法-高中信等-1992动物生态学浅说-林育真-1982动物繁群生态学-单国桢-1983动物遗传标记-张细权等-1997啮齿动物生态学-方喜业-1981小家鼠生态特性与预测-朱盛侃等-1993当代科学丛书-动物的生态对策-陆建身-1989昆虫化学生态学-[美]W·J·Bell-1990昆虫数学生态学-丁岩钦-1994昆虫生态及预测预报(第二版)-张孝羲-1985昆虫生态学-[美]Peter W·Price-1981昆虫生态学-邹锺琳-1980昆虫生态学实验昆虫生态学的常用数学分析方法(修订版)-邬祥光-1963-1985昆虫种群数学生态学原理与应用昆虫种群生态学分析方法-[英]G.C.瓦利等1974-李祖荫等1981珍宝岛地区主要吸血蚊蠓生态及其防制措施的研究专辑1982-1984(1984)生态学研究方法—适用于昆虫种群的研究-[英]T.R.E.索思伍德1978-罗河清等1984 种群的科学管理与数学模型—动物的盛衰兴亡-孙儒泳-1985粘虫生理生态学-林昌善-1990行为生态学-尚玉昌-1998高等学校试用教材动物生态学(上、下册)-华东师大等-1981、1982鱼类生态学-殷名称-199303普通生态学书籍世界环境与生态系统监测和研究网络-曹月华等-1997中国海洋生态系统动力学研究I-关键科学问题与研究发展战略-唐启升等-2000中国生态学发展战略研究(第一集)_马世骏中国红树林生态系-林鹏-1997亚洲中部湖泊水生态学概论-加帕尔·买合皮尔-1996人与生物圈-阳含熙什么是生态学-劳伦斯·W·麦克康门斯信息生态学研究第一集-张新时等-1997内陆水域污染生态学—原理与应用-黄玉瑶-2001农林昆虫生态学-邹运鼎等-1989化石生态学(图解指南)-[英]W·S·麦克鲁-1986古生态学研究指南[苏]Р.Ф.盖格尔园林生态学-冷平生地理学与生态学-[苏]Ι.Ρ.格拉西莫夫李世玢等译-1990复合生态系统元素循环—海河流域案例研究-庄亚辉等-1996工业生态学-[瑞士]苏伦·埃尔克曼-1999恢复生态学导论-任海彭少麟-2001放射生态学—核能与环境-[美]F.W.魏切尔等-1991数学生态学(第二版)-[加拿大]E.C.皮洛数学生态学导论-余世孝数学生态学引论-E.C.皮洛普通生态学-孙儒泳李博等编普通生态学-尚玉昌等-上普通生态学-尚玉昌等-下普通生态学—原理、方法和应用-郑师章等普通生态学实验手册-[美]G_W_考克普通高等教育地质矿产类规划教材生态地层学原理-陈源仁-1992 植物与人-高鸿昌气候变化的证据、原因及其对生态系统的影响-章基嘉-1995水生生物及水生态系统的辐射效应-宋妙发水生生物移植驯化理论与实践-[苏]A·Ф·卡尔彼维奇海洋浮游生物生态学文集-郑重海洋生态学(第二版)-沈国英等-2002海洋生态学导论-[英]R·S·K·巴恩斯等海洋生态系统结构-[英]J.H.斯蒂尔淡水生态学-[英]布赖恩·莫斯淡水生物学(下册)(淡水生态学部分)漫谈生物圈-[苏]П.П.弗托罗夫等牛津生态学词典-[英]阿勒比现代生态学透视-马世竣理论生态学-[美]R_M_梅理论生态学研究_0生命的起源与进化-赵玉芬生态学-[联邦德国]H·雷默特生态学-[英]A.麦肯齐等生态学-常杰葛滢-2001生态学-张雨川生态学-李博-面向21世纪课程教材生态学-李振基生态学_0生态学原理-[英]D·V·阿格尔-1981生态学原理和野外生物学-[美]R·L·史密斯生态学基础-[美]E·P·奥德姆生态学基础-金以圣生态学引论——害虫综合防治的理论及应用-赵志模-1984生态学概论-[比利时]P·迪维诺生态学模型-[英]J.M. 史密斯生态学漫笔-尚玉昌生态学电视讲座教材-中国重庆学学会生态学的信息-余谋昌生态学知识-霍凤元生态学简明教程-周光裕生态学野外及实验室实验手册-[英]S_D_ 雷坦等生态材料导论-洪紫萍等-2001生态材料导论_10466858生态系统浅说-祝廷成生态系统生态学-蔡晓明生态边界原理与方法-王汉杰等-1999生态遗传学-[美]D·J·梅里尔-1991生态遗传学-吴国凯等-1992生物与地理教育-陈鹏赵小鲁生物地理和土壤地理研究生物地理学——生态和进化的途径-:[英]C·B·科克斯生物地理统计学—生物种群时空分析的方法及其应用- 周国法等-1997 种群动态-[英]M.E.所罗门系统分析及其在生态学上的应用-[英]John N.R.杰弗斯[清晰版]系统分析及其在生态学上的应用-[英]John N·R·杰弗斯[快速版]紫外线辐射生态学-李元绿色与环保:“21世纪论坛—‘2001”会议文集-2002群落与生态系统-[美]R.H.怀梯克群落生态学中的多元分析-H.G.小高奇群落生态学原理与方法-赵志模郭依泉英汉双解生态与环境词典(第3版)英汉汉英生态学词汇-王孟本-2001英汉生态学词汇-王梅峒-1986草地生态学-[英]C.R.W.斯佩丁-1983草地生态学(草原畜牧专业用)-周寿荣-1996西藏50年·生态卷-徐凤翔-2001论生态平衡近代的生态学-孙儒泳等-1986近岸水域生态学-[加]K·H·曼长兴岛复合生态系统研究-宋永昌-1991青海省生物研究所丛刊第1号青海省生物研究所丛刊第1号生态学文集第一集-1977青藏高原生态系统及优化利用模式_0高寒草甸生态系统第4集-1995高寒草甸生态系统-夏武平高级生态学-王业蘧04生物多样性书籍中国生物多样性保护综述-世界自然基金会中国生物多样性保护行动计划-1994中国生物多样性国情研究报告-1998保护中国的生物多样性-1997保护生物多样性-张维平-2001保护生物学-陈道海钟炳辉-1999国家生物多样性规划指南-1998生物多样性的理论与实践-王献溥生物多样性科学-原理与实践-陈灵芝马克平-2001绿色文丛黄河三角洲生物多样性研究-田家怡等-1999西藏生物多样性保护与管理-Jenny Springer-200005生态学相关文学作品书籍世界传统居民—生态家屋-荆其敏等-1996伐木者,醒来!-徐刚-1997净化环境的蜣螂-王景林危机与出路——人类生态环境问题透析与可持续发展_0原荒纪事-[美]奥尔多·利奥波德-unknown-1996只有一个地球-巴巴拉·沃德等-1972-1976哲学·生态学·宇航学-[苏]Ю.А.什科连科-1988大自然的隐语-袁和平天人合一(儒学与生态环境)-张云飞-1995守望家园:北京电视台三北生态纪行-北京电视台-2001寂静的春天-[美]R.卡逊-1962-1979封闭的循环-[美]巴里·康芒纳-1974-1997我们的家园—地球—为生存而结为伙伴关系-施里达斯·达夫尔-unknown-1993 最后的绿洲-(美)波斯泰尔-1992-1998来自地球村的报告——文化·生态·经济_0濒临失衡的地球:生态与人类精神-[美]戈尔-1997-1997物种进化战争-[美]莱威-1999-2002猞猁言说关于文学、精神、生态的思考-鲁枢元-2001珍惜地球-[法]C.J.阿莱格尔-1990-1992瓦尔登湖-[美]享利·梭罗-1937-1997生命之网—生态平衡趣谈-刘允洲李绪萱-1988生态与我们-陶家祥-1995生态扩张主义-[美]克罗斯比(Crosby,A.W.)生态智慧论-佘正荣生态:家园故事-1991自然王国探奇-张荣大蓝色的星球-人与生态-[德]赖希霍尔夫蓝色的星球-人与生态-[德]赖希霍尔夫(Reichholf,J.H.)-2001视野少年百科全书-探索生态的秘密-[意]卡洛·龙迪尼-2001超载极限:正视全球性崩溃,展望可持续的未来-unknown-2001逝去的伊甸园:人类生存环境的状况及其变化-1991-2001重读大黄河:12集生态伦理电视专题片文学脚本-孙荪等-1999青少年生物百项科技活动丛书-生态06环境科学与环境生态学书籍21世纪初期中国环境保护与生态建设科技发展战略研究-陈传宏等-2001三峡工程与生态环境-三峡工程与河口生态环境-罗秉征等-1994三峡工程与生态环境-三峡工程与环境污染及人群健康-黄时达等-1994三峡工程与生态环境-三峡工程与长江中游湖泊洼地环境-濮培民等-1994三峡工程与生态环境-三峡工程对生态与环境的影响及对策研究-陈国阶徐琪三峡工程与生态环境-三峡库区的植物与复合农业生态系统-陈伟烈等-1994三峡工程与生态环境-三峡库区移民环境容量研究-徐琪等-1993三峡工程与生态环境-长江三峡库区水土流失对生态与环境的影响-杜榕桓等-1994世界环境与生态系统监测和研究网络_0中国东部、中部、西部三带的人口、经济和生态环境-胡焕庸-1989中国林业生态环境评价、区划与建设-张佩昌等-1996中国环境保护21世纪议程-1995中国环境影响评价培训教材-国家环境保护总局监督管理司-2000中国环境生态学—中国人口、经济与生态环境关系初探-鲁明中中国生态环境建设与水资源保护利用-沈国舫-2001中国生态环境补偿费的理论与实践-1995中国脆弱生态环境类型分布及其综合整治-赵跃龙中国脆弱生态环境类型分布及其综合整治-赵跃龙-1999中国西北地区气候与生态环境概论-丁一汇等-2001全国生态环境建设规划-刘江全国生态环境建设规划-刘江-1999典型化学污染物在环境中的变化及生态效应-徐晓白等-1998内陆水域污染生态学—原理与应用-黄玉瑶农药与生态环境保护-林玉锁等-2000创造美好的生态环境-余谋昌-1997创造美好的生态环境_0化学污染物与生态效应-王俊等-1993化肥与生态环境保护-崔玉亭区域水污染控制与生态环境保护研究-司全印等-2000可持续发展与生态文明-徐春-2001可持续发展与生态文明-徐春-2001\_未命名地表生态系统污染物质迁移转化及模拟软件_10466253塑料农膜与生态环境保护-杨惠娣-2000太湖环境生态研究(一)_0干旱荒漠生态研究专集未来环境科学-吴文智等-2002横断山脉水环境管理——第二次全国水污染防治工作会议文集-国家环境保护局污染管理司-1991汉英环境科学词汇-胡汉升-1993污染土壤生物修复技术-张从等-2000污染环境的生物修复-沈德中-2002污染生态学-孙铁珩污染生态学-王焕校洼地整治与环境生态-程维新-1993环境、资源与发展:生态产业研究、乡镇企业对资源与环境的影响、自然保护区对社会和环境的影响-李周等-2000环境与贸易—生态、经济、体制和政策-Thomas Andersson et al-1998 环境与资源经济学-陈大夫-2001环境保护丛书开发建设项目环境影响评价原理和方法-高荣松-1989 环境保护工作全书-1997环境保护知识读本-曲格平-1999环境化学教程-邓南圣吴峰-2000环境和植物生态学-[英]J.R.埃塞林顿环境学-陈英旭-2001环境工程学-周律-2001环境工程导论-第3版环境工程微生物学-周群英等-2000环境工程设计基础-金毓峑等-2002环境影响评价环境影响评价与环境规划-程胜高-1999环境影响评价典型实例-北京市环境保护研究院-2002环境影响评价技术导则非污染生态影响-国家环境保护局-1998环境微生物学-贺延龄等-2001环境教育简明教程-孙方民-2000环境法-周珂-2000环境生态学生物圈、生态系统和人环境生态学导论环境生态学导论-刘云国等-2000环境生物学环境生物学-孔繁翔环境生物学-熊治廷-2000环境生物技术及应用-张景来等-2002环境监测-刘德生-2001环境科学基础教程-关伯仁等-1997环境科学导论环境科学导论-李焰-2000环境管理学-朱庚申-2000环境评价概论-丁桑岚-2001环境资源法论丛.第1卷-韩德培-2001现代环境生物技术生产实践与生态文明—关于环境问题的哲学思考-张海源生态·环境知识读本—生态的恶化与环境治理-王豪-1999生态安全的系统分析-杨京平-2002生态环境保护概论-李爱贞-2001生态环境保护概论_0生态环境可持续管理-指标体系与研究进展-曹志平-1999生态环境影响评价概论-毛文永-1998生态环境材料-王天民生态环境研究与可持续发展_0生态的恶化与环境治理-王豪生物与环境-林昌善尚玉昌社会发展与生态环境正在消失的森林正在侵蚀土地的沙漠-国际人道主义问题独立委员会-1987科技英语选读生物技术·环境科学-陈大明等-2000花粉·环境·人类西部生态-奚国金等-2001西部生态大扫描-梅忠堂-2001贡嘎山高山生态环境研究第2卷-陈富斌等-1998酸沉降对生态环境的影响及其生态恢复-冯宗炜等-1999长江三峡工程对生态与环境影响及其对策研究论文集-1987长江流域土壤与生态环境建设-席承藩等-1994陆地生态系统中的重金属-许嘉琳等-1995面向21世纪的环境科学与可持续发展-北京大学环境科学中心-2000面向21世纪课程教材环境与资源保护法学高等学校科学素质教育丛书环境科学导论-李焰-200007自然保护与自然保护区书籍中国自然保护区名录-1998湖南武陵源自然保护区水生生物-黎尚豪自然保护区探胜-唐锡阳自然保护区生态安全设计的理论与方法-徐海根-2000自然保护生物学—进化生态学展望-[美]M.E.索莱自然环境保护概论-钟章成等西域明珠—新疆维吾尔自治区自然保护区-张天来西藏自然保护区-刘务林长白山自然保护区科研论文集第一集面向新世纪的生态挑战——自然保护文件汇编-199808社会生态学与人文生态学书籍人文生态学人类生态学—种面向未来世界的文化-陈敏豪-1988人类生态学初探-夏伟生-1984伦理精神的价值生态-樊浩-2001危机与出路—人类生态环境问题透析与可持续发展-毛德华-1999可持续发展与生态文明_10390143教育生态学-吴鼎福梵净山神—黔东北民间信仰与梵净山区生态-章海荣-1997生态伦理学-雷毅-2000生态保护-孔繁德等生态哲学生态大众健康—公共卫生从理想到实践-[澳]Cordia Chu Rod Simpson-1997 生态学与人类_孙儒泳生态扩张主义生态文化与文明前景-陈敏豪-1995生态文明观与中国可持续发展走向-刘宗超-1997生态文明观与全球资源共享-刘宗超等-2000社会生态学社会生态学-[苏]Ю.Г.马尔科夫西部生态遗产生态的魅力-杨晓国09植物生态学与森林生态学书籍世界植物区系区划-A.Л.塔赫他间(苏)世界植被中国主要树种造林技术上、下册中国林业科学研究院林业科学研究所-杉木生态特性研究-阳含熙等-1959 中国树木志中国森林生态系统养分循环-陈灵芝等-1997中国植被中国自然地理植物地理(上册)-1983中国自然地理植物地理(下册)(中国植被地理)-1988云杉种群生态学人与森林—生态人类学视野中的刀耕火种-尹绍亭-2000南亚热带森林生态系统的能量生态研究-彭少麟任海四川植被园林苗圃与花圃-陈耀华等-2002国外树种引种概论地植物研究中的物侯学观察方法-И.Н.倍杰芒郑钧镛译-1958实验植物群落学-[西德]R.克纳普郑慧莹译-1974常绿阔叶林生态学研究星星草生理生态学研究杉木人工林生态学研究论文集-中国科学院林业土壤研究所林业概论上册第一篇森林生态-北京林学院林业生态工程学林隙动态与森林生物多样性-臧润国等树木学(南方本)树木年轮与气候变化森林土壤生态管理-张万儒-1994森林树木与生态环境-刘清泉森林生态学-东北林学院-1981森林生态学-张建国-1995森林生态学基础知识森林生态学实验实习方法-王义弘李俊清森林生态采运学-陈陆圻-1991森林调查常用表植物、人和生态系统-[美]W.D.比林斯植物与人植物区系地理-王荷生植物地理学第三版植物微生态学-梅汝鸿植物微生态学-梅汝鸿等-1998植物生态与植物群落基本知识-云南大学植物生态学(第二版)-曲仲湘吴玉树等编植物生态学-祝廷成、钟章成等合编植物生态学与地植物学资料丛刊第10号植物生态学与地植物学资料丛刊第1号植物生态学与地植物学资料丛刊第4号植物生态学与地植物学资料丛刊第6号植物生态学与地植物学资料丛刊第7号植物生态学与地植物学资料丛刊第8号植物生态学实验-内蒙古大学生物系-1986植物生态学的数量分类方法-阳含熙等-1981植物生态学的方法-[英]S.B.查普曼植物生态学研究报告集第一集植物生态学译丛第一集植物生态学译丛第二集-1975植物种群生态学-周纪纶植物群落分类-[美]R.H.惠特克植物群落学-林鹏植物群落排序-[美]R.H.惠特克植被生态学的目的和方法-D.米勒-唐布依斯等植被生态学研究—纪念著名生态学家侯学煜教授水稻光温敏核不育系生态适应性研究-卢兴桂等-2001流域生态经济与防护林体系建设(贵州南北盘江流域)-安和平等-1994 热带亚热带山地丘陵建设与生态平衡学术论文集热带亚热带森林生态系统研究第8集-1998热带植物生态学-[英]D.H.詹曾珍稀濒危植物保护与研究-国家环境保护局自然保护司-1991生物圈的第一性生产力-[美]H·里思西部地区林业生态建设与治理模式-雷加富-2000陆地植物群落的物质生产-[日]佐藤大七郎-1986陆地植物群落的生产量测定法-[日]木村允10生态农业、生态工程与土壤生态学书籍中国生态农业与农业可持续发展-王兆骞-2001中国生态农业适用模式与技术作物生态学(上册)农业环境保护-张保莉-2002农业生态学教程-陈阜-1998农业生态工程与技术-杨京平-2001农业生态工程技术-张壬午等-2000农村发展与生态环境保护-陶思明-2001农村发展与生态环境保护_0化肥与生态环境保护_0可持续发展理论探索:生态承载力理论、方法与应用_0国内外生态农业对比:理论与实践-卞有生等-2000土壤环境学-土壤环境污染防治与土壤生态保护-李天杰等1996塑料农膜与生态环境保护_0复合污染生态学-周启星复合生态系统元素循环—海河流域案例研究-庄亚辉等-1996当代中国五大生态建设工程_0最新生态养鳖技术_0林业生态工程技术-王礼先等-2000水土保持林学温室建筑与温室植物生态-孙可群-1982环境、资源与发展:生态产业研究、乡镇企业对资源与环境的影响、自然保护区对社会和环甘肃省生态建设与大农业可持续发展研究-张志强等-2001生态公益林补偿理论与实践_0生态农业180问-卞有生生态农业中废弃物的处理与再生利用-卞有生-2000生态农业技术案例-张宝生等-1999生态农业的希望:EM-王伟生态学与大农业发展-侯学煜-1984生态工程-云正明生态工程学-钦佩-1998红壤丘陵生态系统恢复与农业持续发展研究(第二集)-程彤-1998荒漠绿洲农业生态系统-李述刚等-1998西安生态养殖场-李周等-1998豫北平原农业生态系统研究(第2集)-徐富安等-1999财经博士文库生态农业投资项目外部效益评估研究-范大路-2001运筹帷幄,决胜千里:从生态控制系统工程谈起-关君蔚高效生态养殖技术-蒋爱国-200211分子生态学书籍分子生态学(第二卷)-向近敏分子生态学-向近敏分子进化工程-田波系统与进化植物学中的分子标记:生命科学专论-邹喻苹-200112环境、生态法学书籍俄罗斯生态法-王树义-2001生态法原理-曹明德-200213生态经济书籍21世纪的选择:中国生态经济的可持续发展-沈国明-2001中国贫困山区开发方式和生态变化关系的研究-李周等-1997可持续发展理论探索:生态承载力理论、方法与应用-高吉喜-2001商业生态学-可持续发展的宣言-[美]霍肯著夏善晨等译-2001山区生态经济开发之路-林庆发-1995庭院生态经济技术开发-张石城当代中国的绿色道路—市场经济条件下生态经济协调发展论-刘思华-1994 数字蓝皮书2000~2001年中国网络经济发展生态报告-胡延平-2001生态与可持续建筑-夏云等-2001生态公益林补偿理论与实践-周国逸等-2000生态环境与生态经济-舒惠国-2001生态环境可持续管理:指标体系与研究进展-曹志平-1999生态环境研究与可持续发展-陈晓峰-1997生态经济学概论-鲁明中等-1992生态经济问题研究-中国社会科学院经济研究所生活在极限之内-生态学、经济学和人口禁忌-[美]哈丁著戴星翼等译-2001 资源生态经济学-马传栋-1995走向21世纪的生态经济管理-王松霈14生态安全生态安全的系统分析-杨京平-2002。

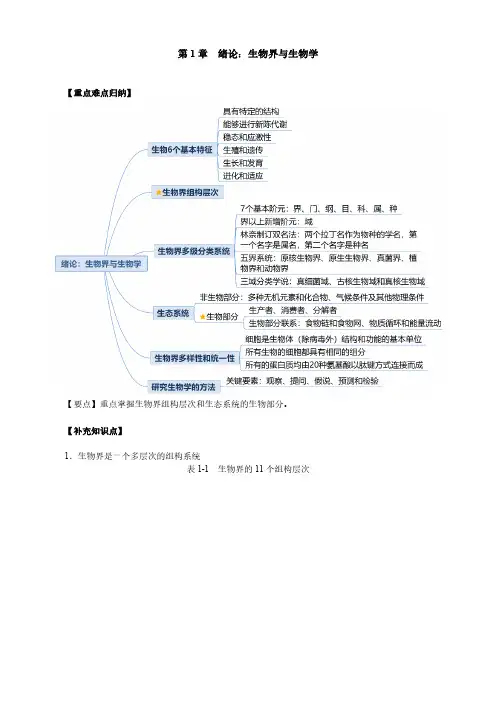

第1章绪论:生物界与生物学【重点难点归纳】【要点】重点掌握生物界组构层次和生态系统的生物部分。

【补充知识点】1.生物界是一个多层次的组构系统表1-1生物界的11个组构层次2.生态系统生物部分表1-2生态系统的生物部分第1篇细胞第2章生命的化学基础【重点难点归纳】【要点】重点掌握碳元素的重要性和蛋白质的基本性质、结构和分类。

【补充知识点】1.原子组成图2-1 原子组成构架图2.人体必需的元素表2-1 人体必需的元素3.常见溶液的pH 值表2-2 常见溶液的pH 值4.葡萄糖和果糖的结构式符号 元素 占体重的质量分数/%O C H N Ca P K S Na Cl Mg氧 碳 氢 氮 钙 磷 钾 硫 钠 氯 镁65.0 18.5 9.5 3.3 1.5 1.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1微量元素(少于0.01%):硼(B )、铬(Cr )、钴(Co )、铜(Cu )、氟(F )、碘(I )、铁(Fe )、锰(Mn )、钼(Mo )、硒(Se )、硅(Si )、锡(Sn )、钒(V )、锌(Zn )图2-2葡萄糖和果糖的结构式5.常见多糖比较表2-3常见多糖的比较6.常见脂质的比较表2-4常见脂质的比较7.蛋白质按功能分类表2-5蛋白质按功能分类8.蛋白质由20种氨基酸组成(1)氨基酸通式图2-3氨基酸通式(2)20种氨基酸的分类图2-420种氨基酸根据R基团性质的分类表2-620种氨基酸符号9.蛋白质的四级结构图2-5蛋白质的四级结构层次图10.核酸由核苷酸组成图2-6核酸的化学组成图解图2-7核苷酸表2-7两类核酸的基本化学组成第3章细胞结构与细胞通讯【重点难点归纳】一、真核细胞结构【要点】重点掌握真核细胞中细胞核的结构和功能,基本的细胞器比如线粒体和叶绿体。

二、生物膜和细胞通讯【要点】重点掌握生物膜的结构功能、流动镶嵌模型和细胞通讯的信号转导过程。

【补充知识点】1.原核细胞和真核细胞的比较表3-1原核细胞和真核细胞的比较2.细胞核是真核细胞的控制中心(1)细胞核模式图图3-1细胞核模式图(2)染色质的组成图3-2染色质的组成(3)核小体结构图3-3核小体结构图(4)染色体图3-4染色质的层次结构图3.细胞骨架的结构和功能表3-2细胞骨架的结构和功能4.细胞壁的结构表3-3细胞壁的结构图3-5植物细胞壁第4章细胞代谢【重点难点归纳】一、能量、酶以及细胞的跨膜运输二、呼吸作用与光合作用【要点】重点掌握酶的基本性质,影响酶活的因素,物质主动转运,糖酵解和三羧酸循环以及光合作用的碳反应。

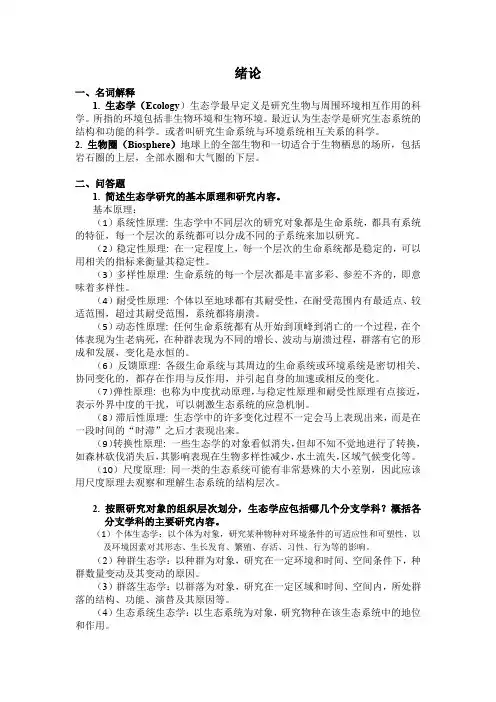

绪论一、名词解释1. 生态学(Ecology)生态学最早定义是研究生物与周围环境相互作用的科学。

所指的环境包括非生物环境和生物环境。

最近认为生态学是研究生态系统的结构和功能的科学。

或者叫研究生命系统与环境系统相互关系的科学。

2. 生物圈(Biosphere)地球上的全部生物和一切适合于生物栖息的场所,包括岩石圈的上层,全部水圈和大气圈的下层。

二、问答题1. 简述生态学研究的基本原理和研究内容。

基本原理:(1)系统性原理: 生态学中不同层次的研究对象都是生命系统,都具有系统的特征,每一个层次的系统都可以分成不同的子系统来加以研究。

(2)稳定性原理: 在一定程度上,每一个层次的生命系统都是稳定的,可以用相关的指标来衡量其稳定性。

(3)多样性原理: 生命系统的每一个层次都是丰富多彩、参差不齐的,即意味着多样性。

(4)耐受性原理: 个体以至地球都有其耐受性,在耐受范围内有最适点、较适范围,超过其耐受范围,系统都将崩溃。

(5)动态性原理: 任何生命系统都有从开始到顶峰到消亡的一个过程,在个体表现为生老病死,在种群表现为不同的增长、波动与崩溃过程,群落有它的形成和发展,变化是永恒的。

(6)反馈原理: 各级生命系统与其周边的生命系统或环境系统是密切相关、协同变化的,都存在作用与反作用,并引起自身的加速或相反的变化。

(7)弹性原理: 也称为中度扰动原理,与稳定性原理和耐受性原理有点接近,表示外界中度的干扰,可以刺激生态系统的应急机制。

(8)滞后性原理: 生态学中的许多变化过程不一定会马上表现出来,而是在一段时间的“时滞”之后才表现出来。

(9)转换性原理: 一些生态学的对象看似消失,但却不知不觉地进行了转换,如森林砍伐消失后,其影响表现在生物多样性减少,水土流失,区域气候变化等。

(10)尺度原理: 同一类的生态系统可能有非常悬殊的大小差别,因此应该用尺度原理去观察和理解生态系统的结构层次。

2. 按照研究对象的组织层次划分,生态学应包括哪几个分支学科?概括各分支学科的主要研究内容。

01生态学基本概念与原理Chapter生态学定义及研究对象生态学的定义研究对象生态系统组成与结构生态系统的组成生态系统的结构包括形态结构(如生物种类、数量、空间配置)和功能结构(如物质循环、能量流动、信息传递)。

物质循环与能量流动原理物质循环能量流动生物多样性及其保护意义生物多样性的定义指生命形式的多样化,包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次。

生物多样性的保护意义维护生态平衡、促进生态系统稳定、保存自然资源、推动科学研究以及提供美学、文化、经济等多重价值。

02自然环境中的生物群落Chapter群落概念及特征描述群落定义群落特征群落演替过程分析演替阶段演替概念通常包括先锋群落阶段、竞争平衡阶段、相对稳定阶段等,每个阶段都有其特定的物种组成和环境特征。

演替机制森林植被草原植被湿地植被030201典型植被类型介绍自然保护区建设与管理自然保护区概念自然保护区是指为保护自然资源和生物多样性而划定的特定区域,旨在实现自然资源的可持续利用和生态环境的保护。

自然保护区类型包括生态系统类、野生生物类、自然遗迹类等,每种类型都有其独特的保护对象和管理要求。

自然保护区管理措施包括划定边界、限制开发、监测巡护、宣传教育等,这些措施共同确保自然保护区的有效管理和可持续发展。

03种群动态与调节机制Chapter种群概念及特征描述种群定义种群特征种群数量变化模型解读J型增长模型在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等理想条件下,种群的数量每年以一定的倍数增长,这种增长方式被称为J型增长。

其数学模型为:Nt=N0λt(N0为初始数量,λ为增长倍数,t为时间)。

S型增长模型在自然界中,由于环境条件的限制,种群的增长往往呈现S型曲线。

其数学模型为:dN/dt=rN(K-N)/K(r为内禀增长率,K为环境容纳量)。

种间关系类型及其影响因素种间关系类型影响因素捕食者和被捕食者相互作用捕食者对被捕食者的影响被捕食者对捕食者的影响04生态系统服务功能与价值评估Chapter01020304物质循环与能量流动水源涵养与水土保持气候调节生物多样性维护生态系统服务功能概述生态系统价值评估方法探讨市场价值法替代成本法意愿调查法生态足迹法森林、湿地、草原等生态系统服务价值比较森林生态系统湿地生态系统草原生态系统土地利用变化环境污染生物资源过度开发气候变化人类活动对生态系统服务影响分析05全球变化背景下的生态安全问题Chapter极端气候事件频发全球气候变化导致极端气候事件如暴雨、干旱、热浪等频发,对生态系统造成严重影响。

《生态学》复习资料1一、名词解释1、生态学2、最小因子定律3、竞争排斥原理4、冻原5、边缘效应6、社会等级7、红皇后效应8、耐受性定律9、生物种10、种群间的协同进化二、简答题1、简述生态学研究的方法。

2、简述关于群落演替过程的主要观点。

3、简述生态系统的主要功能。

4、简述初级生产量的概念和测定方法。

5、何为光周期现象?简述植物的光周期现象。

答案一、名词解释1、生态学:生态学是研究生物及环境间相互关系的科学。

2、最小因子定律:低于某种生物需要的最小量的任何特定因子,是决定该种生物生存和分布的根本因素。

3、竞争排斥原理:在一个稳定的环境内,两个以上受资源限制的,但具有相同资源利用方式的物种,不能长期共存在一起,也即完全的竞争者不能共存。

4、冻原:冻原又称为苔原,是寒带植被的代表,主要分布在亚欧大陆北部和北美洲北部,形成一个大致连续的地带。

5、边缘效应:群落交错区种的数目及一些种的密度增大的趋势被称为边缘效应。

6、社会等级:动物种群中各个动物的地位具有一定顺序的等级现象。

7、红皇后效应:一个物种的性状作为另一种物种性状的反应而进化,而后一物种的这一性状本身又是作为对前一物种性状的反应而进化的。

进化生物学家Van Vallen将捕食者与猎物之间这种协同进化关系描述为红皇后效应。

8、耐受性定律:任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存。

9、生物种:生物种概念认为种是一组具有相似形态和遗传特性的可以相互交配的自然种群,它们与其他种群之间具有繁殖隔离。

10、种群间的协同进化:指一个物种的性状作为对另一物种性状的反映而进化;而后一物种的这一性状本身又作为前一物种性状的反映而进化。

二、简答题1、简述生态学研究的方法。

答:生态学研究方法包括野外调查研究、实验室研究以及系统分析和模型三种类型。

(1)野外调查研究是指在自然界原生环境对生物与环境关系的考察研究,包括野外考察,定位观测和原地实验等方法。

生态学基础知识精编资料生态学原是一门研究生物与其生活环境相互关系的科学,是生物学的重要分科之一.初期主要研究植物,后来逐渐涉及动物和人类.目前,随着现代科学技术的发展并向生态学的不... 生态学生态学基础知识第一节概述生态学及其发展(一)生态学的定义生态学(Ecology)一词最早是由德国生物学家黑格尔于1869年提出的。

他把生态学定义为“自然界的经济学”。

其英文词首和经济学(Economics)是相同的,均来自于希腊文,表示家庭居处或环境的意思,可见,生态学与经济学、家庭、环境等有着密切的关系。

后来有的学者把生态学定义为“研究生物或生物群体与其环境的关系,或生活着的生物与其环境之间相互联系的科学”。

我国著名生态学家马世骏把生态学定义为“研究生物与环境之间相互关系及其作用机理的科学”。

生态学中所说的生物包含植物、动物和微生物。

最近,由于人类环境问题和环境科学的发展,生态学也扩展到人类生活和社会形态等方面,把人类这一生物种也列入生态系统中,来研究并阐明整个生物圈内生态系统的相互关系问题。

(二)生态学的发展生态学原是一门研究生物与其生活环境相互关系的科学,是生物学的重要分科之一。

初期主要研究植物,后来逐渐涉及动物和人类。

目前,随着现代科学技术的发展并向生态学的不断渗透,赋予它新的内容和动力,使其成为多学科、较活跃的科学领域之一。

二、生态系统(一)生态系统的概念生物自从在地球上出现以来就与自然环境有着密不可分的关系,长期以来形成了相互依存、相互制约的关系。

地球上的生物十分庞杂,其中包括动物2000万种以上,植物30多万种,微生物10多万种。

这些生物通过新陈代谢不断与环境进行着物质的交换、能量的传递和信息的交流,从而引起环境与生物自身的变化。

生物在长期的进化中对环境具有依附性和适应性,但生物也不是被动的适应环境,生物也具有其本身独特的遗传特性。

生物受到环境的影响,反过来又作用于环境。

一个生物物种在一定的范围内所有个体的总和称为生物种群(Population);在一定自然区域的环境条件下,许多不同种的生物相互依存,构成了有着密切关系的群体,称为生物群落(Community)。

国外生态学教材评介——《生态学·第四版》Ecology, Fourth Edition乔玉辉 段云峰 果雅静(中国农业大学 资源与环境学院, 北京 100094)一、生态学科的发展趋势及对使用教材的需求我国于1988年全国生命科学前沿学术研讨会上,将细胞生物学、分子生物学、神经生物学和生态学并列为基础科学发展规划中生命科学的四个前沿学科。

近二十年来,世界发生的巨大变化充分证明了这一划分的前瞻性。

进入到21世纪,人类社会的物质文明和科学技术发展到一个新的高峰,但人类活动对自然界的负影响也达到了一个新的高度。

自然环境日益恶化,人口与资源冲突逐渐突出,全球变暖迹象正在显现……,一系列的资源与环境问题已经开始对人类社会的持续发展构成威胁。

要解决这些问题,实现人类社会的可持续发展,人们必须要更深刻地认识和了解自然界的内在规律。

生态学作为揭示自然界中各要素间相互关系的学科,受到了政府和社会的日益重视。

国内对生态与环境问题的关注程度在最近几年日益上升,“生态”成为近年来最为流行的关键词之一。

在高等学校中,生态学成为生物、环境、农林等专业普遍开设的一门基础课程,越来越多的大学也开始设立生态学本科专业,这对生态学专业教材提出了新的更高的要求。

虽然近几年来国内出版了大量的新书,对一些老教材也及时进行了补充和更新,但相较于生命科学的其它学科,目前生态学教材的种类还相对缺乏,对国外优秀教材的介绍和引进仍然不足。

此处介绍一本国外的优秀生态学教材:美国W. H. Freeman公司出版的第四版《生态学》(Ecology,Fourth Edition)。

二、教材的主要内容及特点《生态学》是美国久负盛名的生态学教材之一,最初出版于1973年,最新的第四版(Ecology, Fourth Edition)于2000年出版。

作为一本有着近三十年历史的老教材的最新修订成果,《生态学·第四版》(以下简称《生态学》)继承了其一贯的编写风格,行文生动流畅,语言浅显准确,解释细致入微,图例精美丰富。

生态学第四版总结生态学是研究生物与环境之间相互作用的科学,它关注的是生物在环境中的适应与相互关系。

生态学第四版是生态学领域的一本重要教材,以下是对该书的总结。

本书从总论、生态系统、生态物种、种群与群落以及生物多样性等方面,对生态学的核心内容进行了详尽阐述。

总论部分介绍了生态学的基本概念、原则和方法,为读者建立起初步的理论框架。

生态系统部分重点讲解了生态系统的结构与功能,包括能量流动、物质循环和群落动态等内容。

生态物种部分探讨了不同物种的适应机制和相互关系,让我们了解到物种在不同环境条件下的生存策略。

种群与群落部分研究了种群数量的动态变化和群落结构的形成过程,加深了我们对生物群落组成和稳定性的理解。

生物多样性部分介绍了生物多样性的重要性和保护措施,提醒我们要重视生物多样性保护的意义和紧迫性。

本书的优点在于深入浅出地阐述了生态学的基本原理和实践应用,结合了大量的案例和实证研究,让读者更好地理解和应用所学知识。

此外,本书还注重了生态学与其他学科的交叉融合,提醒读者生态学在解决环境问题中的重要性。

然而,本书在某些方面也存在一些不足之处。

首先,有些概念和理论的表述过于复杂,对于初学者来说可能会有一定难度。

其次,有些章节的内容相对较少,难以全面了解某些生态学的分支领域,建议在后续版本中加强相应内容的介绍和扩展。

综上所述,生态学第四版是一本系统而完整的生态学教材,通过深入浅出的讲解和实例分析,帮助读者建立了对生态学的基本认识和理论框架,同时也提醒读者生态学在环境保护中的重要性。

花时间研读本书,将为我们更好地理解和应用生态学知识奠定坚实的基础。

(Word count: 239)。

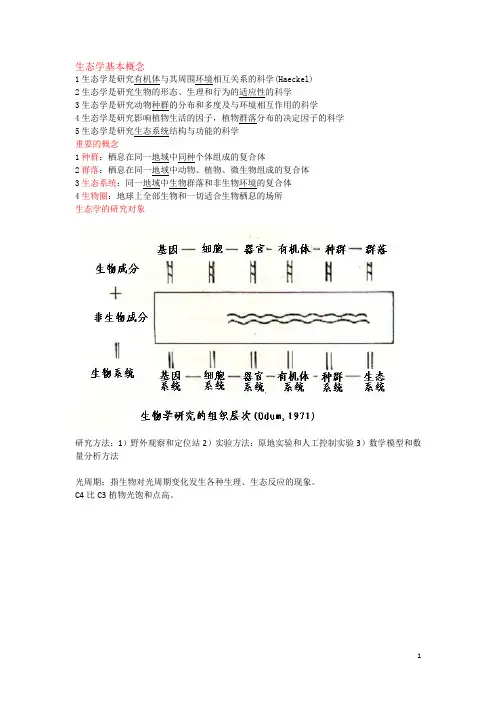

生态学基本概念1生态学是研究有机体与其周围环境相互关系的科学(Haeckel)2生态学是研究生物的形态、生理和行为的适应性的科学3生态学是研究动物种群的分布和多度及与环境相互作用的科学4生态学是研究影响植物生活的因子,植物群落分布的决定因子的科学5生态学是研究生态系统结构与功能的科学重要的概念1种群:栖息在同一地域中同种个体组成的复合体2群落:栖息在同一地域中动物、植物、微生物组成的复合体3生态系统:同一地域中生物群落和非生物环境的复合体4生物圈:地球上全部生物和一切适合生物栖息的场所生态学的研究对象研究方法:1)野外观察和定位站2)实验方法:原地实验和人工控制实验3)数学模型和数量分析方法光周期:指生物对光周期变化发生各种生理、生态反应的现象。

C4比C3植物光饱和点高。

生态因子(ecological factors)是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接作用的环境要素。

所有生态因子构成生态环境。

生境:特定生物体或群体的栖息地的生态环境。

生态因子的分类•气候因子–光、温、水、空气等因子;•土壤因子–土壤物理性质、化学性质、肥力和土壤生物等因子;•生物因子–动物、植物、微生物等因子;•地形因子–海拔高度、坡度、坡向等;•人为因子- 人类活动对自然的破坏和环境污染等;•火因子生态因子的作用特点1综合作用每一个生态因子都是与其他生态因子相互影响、相互制约中起作用的,任何一个因子的变化都会在不同程度上引起其他因子的变化2主导因子作用诸多因子中,其中必定有1-2个是起主导作用的主导因子,主导因子的改变常常会引起其他生态因子发生明显变化或使生物的生长发育发生明显变化。

3阶段性作用由于生态因子规律性变化,导致生物生长发育出现阶段性,在不同的发育阶段,生物需要不同的生态因子或生态因子的不同强度。

4不可替代性和补偿性作用对生物作用的诸多生态因子都很重要,一个不能少,不能由另一因子替代。

但在一定的条件下,当某一因子的数量不足,可以依靠相近生态因子的加强得到补偿,而获得相似的生态效应。

841生态学参考书简介《841生态学参考书》是一本探索生态学知识的参考书籍,旨在为读者提供全面详细且深入的生态学相关内容。

本书包含了生态学的基本概念、原理和应用,并结合实际案例,为读者提供了一种全新的理解生态学的方式。

目录1.第一章:生态学概述– 1.1 生态学的定义– 1.2 生态学的历史与发展– 1.3 生态学的研究对象2.第二章:生物种群与生态位– 2.1 种群的结构与动态– 2.2 种群增长与调控– 2.3 生态位的概念与特征3.第三章:群落生态学– 3.1 群落的组成与结构– 3.2 群落的演替与稳定性– 3.3 群落间相互作用4.第四章:生态系统生态学– 4.1 生态系统的结构与功能– 4.2 能量流动与物质循环– 4.3 生态系统的稳定性与恢复5.第五章:景观生态学– 5.1 景观格局与生态过程– 5.2 景观变化与生态服务– 5.3 景观管理与规划6.第六章:全球生态学– 6.1 全球变化与生态系统– 6.2 气候变化与生物多样性– 6.3 生态学在全球治理中的应用7.第七章:应用生态学–7.1 应用生态学的基本原理–7.2 生态系统管理与修复–7.3 生态风险评估与环境决策生态学是研究生物与环境相互关系的科学,其定义可以包括不同层面的研究,从个体到生物群落、生态系统及全球生态系统等。

生态学的发展可以追溯到19世纪,随着人们对环境问题的关注,生态学在20世纪得到了迅速发展。

生态学研究的对象包括生物个体、种群、群落和生态系统等。

生态学通过研究这些生物单位及其相互关系,揭示了生物在环境中的适应性、相互作用以及对环境变化的响应。

其中,种群与生态位的概念对生态学的研究起到了重要的作用。

第二章:生物种群与生态位种群是指在一定时期内由同一物种组成的个体的集合体。

种群的结构与动态受到许多因素的影响,包括出生率、死亡率、迁移率和繁殖率等。

种群增长与调控是种群生态学的基本内容,其研究了种群数量的变化和种群大小的调节机制。

第一节:概述1.1 生态学的重要性生态学作为一门重要的学科,研究生物与环境的相互作用,对于人类的生存和发展具有重要意义。

1.2 生态入侵的概念生态入侵是指外来物种在新的生态系统中引起的生态学和/或经济学的影响,这些外来物种也被称为入侵物种。

第二节:生态入侵的影响2.1 生物多样性的影响入侵物种可能对当地物种的生存和繁衍造成威胁,从而影响生物多样性。

2.2 生态系统的影响入侵物种可能改变当地生态系统的结构和功能,对生态平衡产生影响。

2.3 经济学影响入侵物种可能对农业、林业、畜牧业等经济产业产生负面影响,导致经济损失。

第三节:生态入侵的机制3.1 生物学机制入侵物种具有适应性强、繁殖力强等特点,使其具备在新生态系统中迅速扩张的能力。

3.2 生态学机制入侵物种与当地物种的竞争、寄生和捕食关系等因素影响其在新生态系统中的成功建立。

第四节:生态入侵的防控措施4.1 生物学防控采用生物控制的方法,如引入天敌、寄生虫等来控制入侵物种的数量和扩张。

4.2 化学防控使用化学物质来控制入侵物种的数量和扩张。

4.3 物理防控采用物理隔离、围堵等手段来限制入侵物种的扩张能力。

第五节:生态入侵的保护与治理5.1 国际合作国际社会应加强合作,共同应对生态入侵的挑战。

5.2 管理规划制定生态入侵的管理规划,包括预防、监测、控制和清除措施。

5.3 科学研究加强生态学和生物学等学科的研究,提高对生态入侵的认识和应对能力。

第六节:结语生态入侵对生物多样性、生态系统和经济产生负面影响,因此需要采取有效的防控措施来保护生态系统的稳定和健康发展。

希望社会各界能够重视生态入侵问题,共同努力,为生态环境的可持续发展贡献力量。

第七节:生态入侵的案例分析7.1 美洲牛蛙在澳大利亚美洲牛蛙是一种原产于美洲的大型两栖动物,由于其肉食性和繁殖力强,被引入澳大利亚后迅速扩张,并对当地的两栖动物和鸟类造成严重威胁,成为典型的入侵物种案例。

7.2 美国红松松果象在意大利美国红松松果象原产于北美洲,由于其嗅觉敏锐和生殖力强,被引入欧洲后在意大利等地迅速扩张,严重威胁当地的松树林等生态系统,造成严重经济损失。

关于植物生态学的四大学派的有关资料总的来说①北欧学派:以注重群落结构分析为特点。

代表人物:G.E.Du Rietz②法瑞学派:强调植物群落调查和群落分析,注重群落生态外貌,强调特征种的作用。

代表人物是J。

Braum-Blanquet③英美学派:代表人物是美国的F。

E。

Clements和英国的A。

G。

Tansley重视群落与环境的关系, 尤其强调群落演替的研究,以动态和数量生态为特点。

④俄国学派(前苏联学派):重视群落研究与土壤的结合。

代表人物:B.H。

Cykayeb英美学派一、该学派首先以美国生态学家F。

E。

Clements为代表, 他提出整体论观点(holistic concept), 即把植物群落看成是一个整体, 类似于一个有机体, 称超有机体(superorganism)。

同时, 该学派以群落动态为主导思想,系统研究了植物群落的演替,提出了顶极群落(climax)的概念, 认为所有生境的植物群落最终都能演替到与区域气候相一致的顶极群落,即单一顶极群落(monoclimax) (Clements, 1916, 1936).二、其次以A. G。

Tansley为代表的英国植物群落学研究也承认Clements的整体论和顶极群落观点, 但在对群落的认识和分类方面却有着明显的区别(Tansley, 1920, 1935),他提出了多元顶极 (polyclimax)的观点.三、与Clements的观点相反, 另一位美国植物生态学家H.A.Gleason提出了群落的个体论观点(individualisticconcept), 他认为群落的存在依赖于其特定的环境,而环境却在空间和时间上不断变化着,因而群落的分布是连续的, 群落之间不应有边界,或者说群落的分类是不可能的(Gleason,1917, 1926)。

也就是说,他强调偶然性和随机性对群落形成和维持的重要性。

但直到20世纪50年代由Robert H。

第一章个体生态学

一、名词解释

1. 环境(environment)

指生物有机体赖以生存的所有因素和条件的综合,之某一特定生物群体外的空间、直接或间接影响该生物群体生存的一切事物的总和。

2. 生态幅(ecological amplitude)或生态价(ecological valence)

生物对某种环境因素的忍受范围

3. 限制因子 (limiting factor)

限制生物生长、发育和分布的因素。

4. 生态适应(ecological adaption)

生物有机体或它的各部分,在环境的长期相互作用中,形成一些具有生存意义的特征,依靠这些特征,生物能免受各种环境因素的不利影响和上海,同时还能有效地从其生境获取所需的物质、能量以确保个体发育的正常进行的现象

5. 光周期现象(photoperiodism)

植物的开花结果、落叶及休眠,动物的繁殖、冬眠、迁徙和换毛换羽等,是对日照长短的规律性变化的反应

6. 发育起点温度(threshold temperature of development)

低于次温度时,植物和变温动物生长发育便停止,高于此温度时,生长发育才开始进行

7. 营养联系(trophic relationship)

指生物之间由于捕食、寄生、共生等原因发生的物质和能量传递关系

8. 光周期(photoperiod)

指昼夜周期中光照期和暗期长短的交替变化

二、问答题

1. 简述最小因子定律和忍受性定律的内容及其生态学意义。

最小因子定律(Liebig定律):低于某种生物需要的最少量的任何特定因子,是决定该种生物生存和分布的根本因素。

此外还有两点补充:只在极严格的稳定条件下才能应用、不能忽略因素间的替代作用。

耐受性定律(耐受性法则):任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存。

这两个定律可以解释用以生态系统中生物突然灭亡的现象,也为模拟生态系统时如何使生物正常生长提出了宝贵的建议。

2. 简述Hopkins生物气候定律。

生物气候定律是指植物物候现象受气候影响而形成的地理分布规律性。

20世纪初,美国学者Hopkins发现植物的阶段发育受当地气候的影响,从而提出了物候定律,即Hopkins生物气候定律。

在其他因素相同的条件下,在北美洲温带内,纬度每向北移动1度,经度向东移动5度,或上升400ft(约100m),植物的阶段发育在春天和初夏将要延后4天;在秋天则相反,向北移动1度,向东移动5度,或上升400ft(约100m),都要提早四天。

该模式较粗糙,很难适用于个别植物种和其它地区。

3. 试述生物生长的温度”三基点”概念以及温度影响生物的五个温区。

三基点:

生物生长的最低、最适以及最高的三个温度。

五个温区:

致死高温区:生物在该温区内,短时间即可死亡,即使将生物再移入适温区内,以不能恢复。

亚致死高温区:不适宜的高温使生物体内代谢失去平衡,如果短期内温度恢复到适宜范围,生物有可能恢复到正常生活状态。

适宜温区:在此区内的生命活动处于积极状态,能量消耗适中、发育速率最快、寿命最长、繁殖能力最快。

亚致死低温区:生物有机体新陈代谢作用剧烈下降,处于极低的代谢水平。

如果短期内温度恢复到适宜范围,生物有可能恢复到正常生活状态。

致死低温区:维度极低,生物有机体一进入该温区,立即被冻死不能复生。

4. 试述有效积温法则及其应用。

有效积温法则的主要含意是植物在生长发育过程中必须从环境摄取一定的热量才能完成某一阶段的发育,而且植物各个发育阶段所需要的总热量是一个常数,因此可用公式N·T=K表示,其中N为发育历期,即生长发育所需时间,T为发育期间的平均温度,K是总积温(常数)。

昆虫和其他变温动物也符合这一公式,但无论是植物还是变温动物,其发育都是从某一温度开始的,而不是从零度开始的,生物开始发育的温度就称为发育起点温度(或最低有效温度),由于只有在发育起点温度以上的温度对发育才是有效的(C表示发育起点温度),所以上述公式必须改写为N(T-C)=K 也就是,T=C+K/N=C+KV,其中,发育速率(V)是时间(N)的倒数。

应用:有效积温及双曲线关系,在农业生产中有着很重要的意义。

全年的农作物栽培必须根据当地的平均温度和每一作物所需的总有效积温进行安排。

在植物保护、放置病虫害中,也可以根据当地的平均温度以及某害虫的有效总积温进

行预测预报的。

5. 试述动物对干旱的适应及获得水分的途径。

陆生动物对于干旱的适应是滞育、夏眠或迁徙,有些动物在降雨季节常成群栖息、生活在河滩、水沟旁的一些小水坑里,雨季一过则立即进入滞育。

鱼类中如非洲肺鱼在饮水是,常在污泥中打洞,钻入洞中,分泌粘液成囊,在里面夏眠。

许多鸟类和兽类在干旱季节来临之前,常成群迁移到气候比较湿润的地方去。

夜出行的昆虫有2/3对的个体出现在6-9月,12月最少。

有的昆虫会出现休眠和滞育。

获得水分的途径:饮水或取食、减少体内失水、通过体壁或卵壳从环境中取水和从自身的生物氧化中获得水分。

6. 试述温湿度的综合作用及生物气候图的概念。

生态系统中的温度和湿度总是同时存在的,二者相互影响、相互作用并综合作用与生物。

对一种生物来说,适宜的温度范围可能因湿度限制而转移。

同样的,适宜的温度范围也因温度限制而转移。

生物气候图用坐标图形表示气候因素与人体舒适要求的关系。

是由维克托·奥吉尔(Victor Olgyay)在50年代提出的。

其纵轴表示空气温度,横轴表示相对湿度,两个圆角梯形为冬、夏季舒适区,即人坐在背阴处感觉舒适的温度、湿度范围。

其他曲线表示干热时加湿以取得蒸发降温效果,湿热时利用风速增加人体散热,低温时从太阳辐射获得能量同时增加服装保温减少人体热损失,充分利用气候因素扩大舒适范围。

图中也表示了在高温高湿条件下人体将发生热病及温度过低时人体停留时间的限度。

7. 试述土壤在生态系统中的作用。

土壤具有肥力,大多数粮食生产都依靠它,因此土壤是具有决定性意义的生命支持系统。

土壤是生物进化的过渡环境,借助于土壤,一些生物实现了由水生向陆生生活方式的转变,土壤在昆虫纲的进化过程中就具有特殊重要的意义。

土壤还是植物生长的基质和营养库,植物不能直接吸收大气中的氮,只能从土壤中吸收游离状态的氮。

土壤也是污染物转化的重要基地。

土壤中含有大量微生物和小型动物,它们对污染物质有分解能力。

8. 试述生物因素的作用特点和生物的食性类型。

生物因素的作用特点:

环境中生物因素之间的作用,主要是不同种之间事物方面的联系,即捕食者与被捕食者之间的关系。

本质上即营养的练习。

一般情况下,生物因素对某个物种的影响只涉及到种群中某些个体,只在很少情况下,才会出现一个地区种群的群全部个体被某种生物取食一空的现象。

而非生物因素对于整个种群的作用是相同的。

生物因素在相互作用、相互制约中产生了协同进化。

生物因素一般进直接涉及两个物种或与其临近密切相关之间的关系,而非生物因素则对该地区整个生物群落中的所有物种都发生作用。

生物的食性类型:

按食物性质:植食动物、食肉动物、食腐者、杂食动物

按取食的方式:滤食性生物、食碎屑生物、牧食生物、捕食者、寄生生物按食物成分的多寡:单食性、寡食性、广(多)食性、杂(泛)食性。