《分子的空间结构 第2课时》示范公开课教学设计【化学人教版高中选择

- 格式:docx

- 大小:37.51 KB

- 文档页数:3

分子的空间结构第2课时◆教学目标1. 能运用价层电子对互斥模型预测简单分子的空间结构,发展学生的模型认知能力。

◆教学重难点1.应用价层电子对互斥模型预测简单分子或离子的空间结构。

2.中心原子上的孤电子对数的计算。

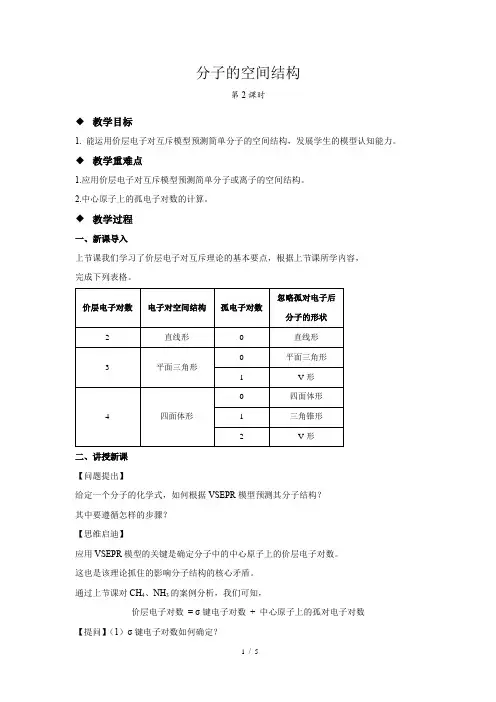

◆教学过程一、新课导入上节课我们学习了价层电子对互斥理论的基本要点,根据上节课所学内容,完成下列表格。

二、讲授新课【问题提出】给定一个分子的化学式,如何根据VSEPR模型预测其分子结构?其中要遵循怎样的步骤?【思维启迪】应用VSEPR模型的关键是确定分子中的中心原子上的价层电子对数。

这也是该理论抓住的影响分子结构的核心矛盾。

通过上节课对CH4、NH3的案例分析,我们可知,价层电子对数= σ键电子对数+ 中心原子上的孤对电子对数【提问】(1)σ键电子对数如何确定?【讲解】σ键电子对数可由化学式确定。

例如H2O中的中心原子为O,O有2个σ键电子对(O-H);NH3中的中心原子为N,N有3个σ键电子对(N-H);SO3中的中心原子为S,有3个σ键电子对(S-O);SO42−中的中心原子为S,有4个σ键电子对(S-O)。

【提问】(2)通过上面的例子,你发现了化学式与σ键电子对数有何联系?你能从共价键的角度理解并说明为何呈现这样的定量关系么?【讲解】通过上面的例子,我们可以归纳出:由n个原子组成的分子或离子,它中心原子的σ键电子对数为n-1。

因为分子或离子中的原子是通过共价键彼此连接在一起的,两个原子间有且仅有1个σ键,n个原子彼此连接在一起需要n-1个σ键。

中心原子就是“连接中心”,它周围有n-1个σ键电子对。

注:该讨论未将环状分子纳入,环状分子不作要求。

【提问】(3)中心原子上的孤电子对数如何确定?【讲解】中心原子上孤电子对数化学式中看不到,须计算得出,计算公式为孤电子对数= (a-xb)/2其中a为中心原子的价电子数(对于主族元素等于原子的最外层电子数);x为与中心原子结合的原子数;b为与中心原子结合的原子最多能接受的电子数(氢为1;其他原子为“8减去该原子的价电子数”,如氧族的O、S、Se等均为2,卤族元素均为1)【提问】(4)以S和P为例,说明如何根据主族元素在周期表中的位置确定它的价电子数。

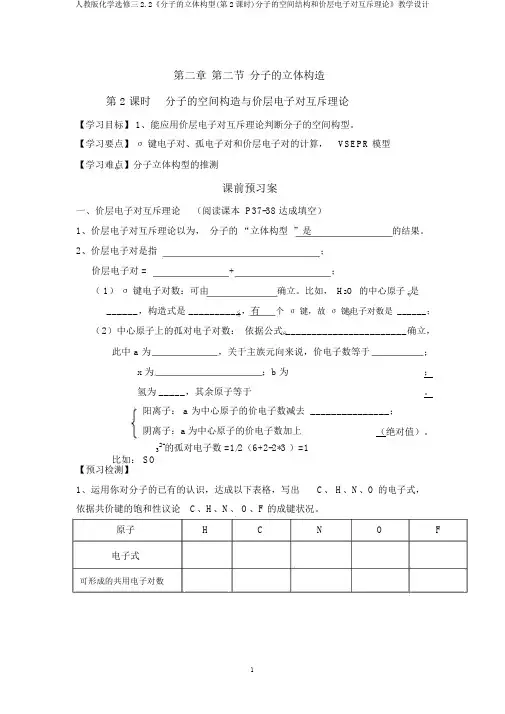

第二章第二节分子的立体构造第 2 课时分子的空间构造与价层电子对互斥理论【学习目标】 1、能应用价层电子对互斥理论判断分子的空间构型。

【学习要点】σ键电子对、孤电子对和价层电子对的计算,VSEPR 模型【学习难点】分子立体构型的推测课前预习案一、价层电子对互斥理论(阅读课本 P37-38 达成填空)1、价层电子对互斥理论以为,分子的“立体构型”是的结果。

2、价层电子对是指;价层电子对 =+;( 1)σ键电子对数:可由确立。

比如,H2O的中心原子是______,构造式是 __________,有个σ键,故σ键电子对数是______;(2)中心原子上的孤对电子对数:依据公式 _______________________确立,此中 a 为,关于主族元向来说,价电子数等于;x 为;b 为;氢为 _____,其余原子等于。

阳离子: a 为中心原子的价电子数减去 _______________;阴离子:a为中心原子的价电子数加上(绝对值)。

2-的孤对电子数 =1/2(6+2-2*3 )=13比如: SO【预习检测】1、运用你对分子的已有的认识,达成以下表格,写出C、 H、N、O 的电子式,依据共价键的饱和性议论C、H、N、 O、F 的成键状况。

原子H C N O F 电子式可形成的共用电子对数讲堂研究案研究一:价层电子对空间构型(即VSEPR 模型)价层电子对互斥理论的基本内容:对AB n型的分子或离子,中心原子A 价层电子对(包含成键σ键电子对和未成键的孤对电子对)之间因为存在排挤力,将使分子的几何构型老是采纳电子对互相排挤最小的那种构型,以使相互之间斥力最小,分子系统能量最低、最稳固。

问题 1:请你依据价层电子对互斥理论的基本内容,总结出价层电子对的空间构型(即 VSEPR 模型)(利用牙签与橡皮泥模拟)空间构型价电子对数量234VSEPR 模型形形形问题 2:依据价层电子对互斥理论,计算出以下分子的中心原子含有的σ键电子对数、孤对电子数及价层电子数。

第二章分子结构与性质2分子的空间结构教学目标1.认识物质的空间结构可以借助某些实验手段,通过这些手段所获得的信息为建立物质结构模型或相关理论解释提供依据。

2.结合实例了解共价分子具有特定的空间结构,并可运用相关理论和模型进行解释和预测,培养证据推理与模型认知的核心素养。

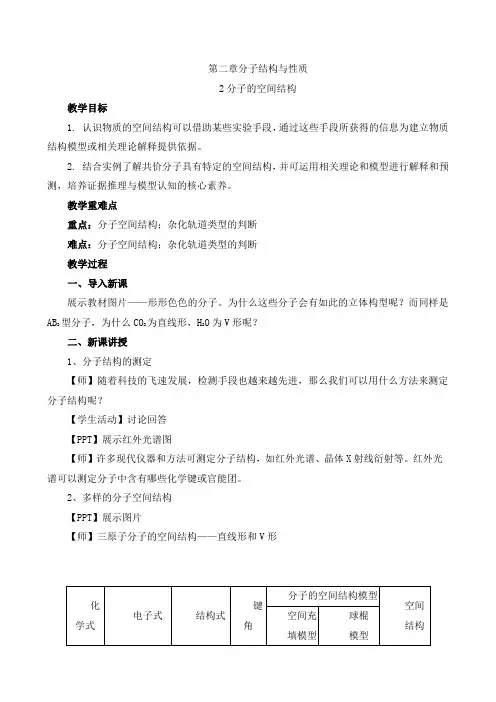

教学重难点重点:分子空间结构;杂化轨道类型的判断难点:分子空间结构;杂化轨道类型的判断教学过程一、导入新课展示教材图片——形形色色的分子。

为什么这些分子会有如此的立体构型呢?而同样是AB2型分子,为什么CO2为直线形,H2O为V形呢?二、新课讲授1、分子结构的测定【师】随着科技的飞速发展,检测手段也越来越先进,那么我们可以用什么方法来测定分子结构呢?【学生活动】讨论回答【PPT】展示红外光谱图【师】许多现代仪器和方法可测定分子结构,如红外光谱、晶体X射线衍射等。

红外光谱可以测定分子中含有哪些化学键或官能团。

2、多样的分子空间结构【PPT】展示图片【师】三原子分子的空间结构——直线形和V形CO2O=C=O180°直线形H 2O105°V形【师】四原子分子的空间结构——平面三角形和三角锥形。

化学式电子式结构式键角分子的空间结构模型空间结构空间充填模型球棍模型CH2 O120°平面三角形NH3107°三角锥形【师】五原子分子的空间结构——正四面体形。

化学式电子式结构式键角分子的空间结构模型空间结构空间充填模型球棍模型CH4109°28'正四面体形3、价层电子对互斥模型【师】价层电子对互斥理论价层电子对互斥模型认为,分子的空间结构是中心原子周围的“价层电子对”相互排斥的结果。

分子中的价层电子对包括σ键电子对和中心原子上的孤电子对,多重键只计其中σ键的电子对,不计π键电子对。

【师】VSEPR模型的两种类型。

①中心原子上的价电子都用于形成共价键的分子。

AB n n=2 n=3 n=4 价层电子 2 3 4对数电子对排布方式空间结构名称直线形平面三角形正四面体形键角180°120°109°28'实例CO2BF3CH4②中心原子上有孤电子对的分子:对于中心原子上有孤电子对(未用于形成共价键的电子对)的分子,中心原子上的孤电子对也要占据中心原子周围的空间,并互相排斥使分子呈现不同的空间结构。

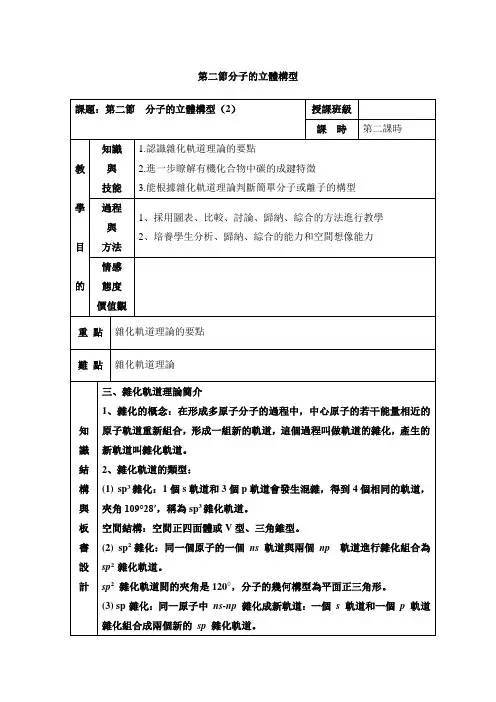

第二課時教學目標1、認識雜化軌道理論的要點2、進一步瞭解有機化合物中碳的成鍵特徵3、能根據雜化軌道理論判斷簡單分子或離子的構型4、採用圖表、比較、討論、歸納、綜合的方法進行教學5、培養學生分析、歸納、綜合的能力和空間想像能力教學重點:雜化軌道理論的要點教學難點:分子的立體結構,雜化軌道理論教學過程:碳的價電子構型是什麼樣的?甲烷的分子模型表明是空間正四面體,分子中的C—H鍵是等同的,鍵角是109°28′。

說明什麼?[結論]碳原子具有四個完全相同的軌道與四個氫原子的電子雲重疊成鍵。

師:碳原子的價電子構型2s22p2,是由一個2s軌道和三個2p軌道組成的,為什麼有這四個相同的軌道呢?為了解釋這個構型Pauling提出了雜化軌道理論。

板書:三、雜化軌道理論1、雜化的概念:在形成多原子分子的過程中,中心原子的若干能量相近的原子軌道重新組合,形成一組新的軌道,這個過程叫做軌道的雜化,產生的新軌道叫雜化軌道。

[思考與交流]甲烷分子的軌道是如何形成的呢?形成甲烷分子時,中心原子的2s和2p x,2p y,2p z等四條原子軌道發生雜化,形成一組新的軌道,即四條sp3雜化軌道,這些sp3雜化軌道不同於s軌道,也不同於p 軌道。

根據參與雜化的s軌道與p軌道的數目,除了有sp3雜化軌道外,還有sp2雜化和sp雜化,sp2雜化軌道表示由一個s軌道與兩個p軌道雜化形成的,sp雜化軌道表示由一個s軌道與一個p軌道雜化形成的。

[討論交流]:[總結評價]:引導學生分析、歸納、總結多原子分子立體結構的判斷規律,完成下[討論]:怎樣判斷有幾個軌道參與了雜化?(提示:原子個數)[結論]:中心原子的孤對電子對數與相連的其他原子數之和,就是雜化軌道數。

[討論總結]:三種雜化軌道的軌道形狀,SP雜化夾角為180°的直線型雜化軌道,SP2雜化軌道為120°的平面三角形,SP3雜化軌道為109°28′的正四面體構型。

第二课时教学目标1、认识杂化轨道理论的要点2、进一步了解有机化合物中碳的成键特征3、能根据杂化轨道理论判断简单分子或离子的构型4、采用图表、比较、讨论、归纳、综合的方法进行教学5、培养学生分析、归纳、综合的能力和空间想象能力教学重点:杂化轨道理论的要点教学难点:分子的立体结构,杂化轨道理论教学过程:碳的价电子构型是什么样的?甲烷的分子模型表明是空间正四面体,分子中的C—H键是等同的,键角是109°28′。

说明什么?[结论]碳原子具有四个完全相同的轨道与四个氢原子的电子云重叠成键。

师:碳原子的价电子构型222p2,是由一个2轨道和三个2p轨道组成的,为什么有这四个相同的轨道呢?为了解释这个构型Pg提出了杂化轨道理论。

板书:三、杂化轨道理论1、杂化的概念:在形成多原子分子的过程中,中心原子的若干能量相近的原子轨道重新组合,形成一组新的轨道,这个过程叫做轨道的杂化,产生的新轨道叫杂化轨道。

[思考与交流]甲烷分子的轨道是如何形成的呢?形成甲烷分子时,中心原子的2和2px ,2py,2pz等四条原子轨道发生杂化,形成一组新的轨道,即四条p3杂化轨道,这些p3杂化轨道不同于轨道,也不同于p轨道。

根据参与杂化的轨道与p轨道的数目,除了有p3杂化轨道外,还有p2杂化和p杂化,p2杂化轨道表示由一个轨道与两个p轨道杂化形成的,p杂化轨道表示由一个轨道与一个p轨道杂化形成的。

[讨论交流]:应用轨道杂化理论,探究分子的立体结构。

[总结评价]:引导学生分析、归纳、总结多原子分子立体结构的判断规律,完成下表。

[讨论]:怎样判断有几个轨道参与了杂化?(提示:原子个数)[结论]:中心原子的孤对电子对数与相连的其他原子数之和,就是杂化轨道数。

[讨论总结]:三种杂化轨道的轨道形状,SP杂化夹角为180°的直线型杂化轨道,SP2杂化轨道为120°的平面三角形,SP3杂化轨道为109°28′的正四面体构型。

分子结构与物质的性质第2课时◆教学目标1. 认识分子间存在相互作用,知道范德华力是常见的分子间作用力;能说明范德华力对物质熔沸点等性质的影响,形成“结构决定性质”的基本观念。

2. 知道氢键使常见的分子间作用力;能说明氢键对物质熔点、沸点等性质的影响,能举例说明氢键对于生命的重大意义。

◆教学重难点分子间作用力、氢键及其对物质性质的影响。

◆教学过程一、新课导入为什么气体在降温加压时会液化?液体在降温时会凝固?从微观过程来看,气体在液化、液体在凝固的过程中,分子间的平均距离在逐渐减小。

固体、液体在宏观上能够彼此凝聚在一起,说明分子间存在着相互作用力。

液化、凝固的过程中,随着分子间距离减少,分子间这种普遍的作用力逐渐增强;同理,在熔化、汽化的过程中,随着分子间距离增大,分子间这种普遍的作用力逐渐减弱。

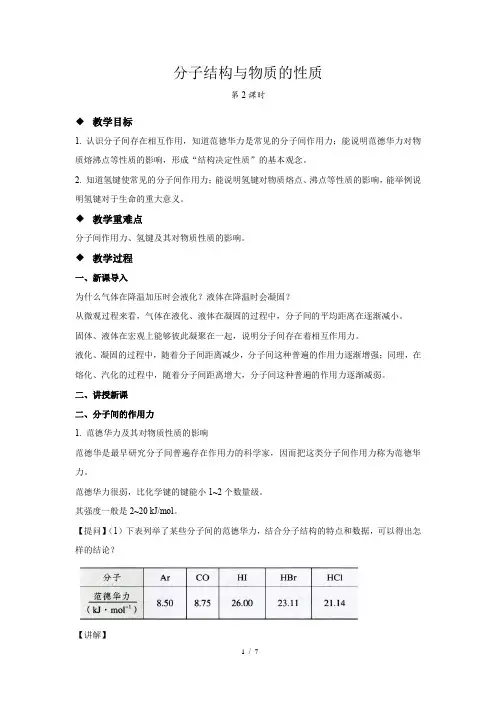

二、讲授新课二、分子间的作用力1. 范德华力及其对物质性质的影响范德华是最早研究分子间普遍存在作用力的科学家,因而把这类分子间作用力称为范德华力。

范德华力很弱,比化学键的键能小1~2个数量级。

其强度一般是2~20 kJ/mol。

【提问】(1)下表列举了某些分子间的范德华力,结合分子结构的特点和数据,可以得出怎样的结论?【讲解】1.HCl、HBr、HI三者分子结构结构相似,均为直线形。

HCl、HBr、HI的相对分子质量逐渐增大,范德华力逐渐增大。

2.Ar的相对分子质量大于CO和HCl,但CO、HCl分子间的范德华更大,因为CO和HCl是极性分子。

分子的极性越大,范德华力越大。

【提问】(2)下表列举了卤素单质的熔点和沸点,怎样解释卤素单质从F2~I2的熔点和沸点越来越高?【讲解】相对分子质量从F2~I2逐渐增大,且它们均为非极性分子,因此卤素单质分子间的范德华力从F2~I2逐渐增大。

熔化或沸腾过程中分子距离增大,分子间的范德华力被破坏。

范德华力越强,破坏所需的条件就更为剧烈,所需外界提供的能量就越多。

因此微观上分子间的范德华力越强,宏观上物质表现为在更高的温度下才发生熔化和沸腾,物质拥有更高的熔点、沸点。

第二節分子的立體構型軌道總數不變,卻得到4個相同的軌道,夾角109°28′,稱為sp3雜化軌道,表示這4個軌道是由1個s軌道和3個p軌道雜化形成的。

當碳原子跟4個氫原子結合時,碳原子以4個sp3雜化軌道分別與4個氫原子的ls軌道重疊,形成4個C--Hσ鍵,因此呈正四面體的分子構型。

[投影][講]雜化軌道理論認為:在形成分子時,通常存在激發、雜化、軌道重疊等過程。

但應注意,原子軌道的雜化,只有在形成分子的過程中才會發生,而孤立的原子是不可能發生雜化的。

同時只有能量相近的原子軌道才能發生雜化,而1s軌道與2p 軌道由於能量相差較大,它是不能發生雜化的。

[講]我們需要格外注意的是,雜化軌道只用於形成σ鍵或者用來容納孤對電子剩餘的p軌道可以形成π鍵[投影] sp3雜化軌道[板書]2、雜化軌道的類型:(1) sp3雜化:1個s軌道和3個p軌道會發生混雜,得到4個相同的軌道,夾角109°28′,稱為sp3雜化軌道。

[講]價層電子對互斥模型時我們知道,H20和NH3的VSEPR模型跟甲烷分子一樣,也是四面體形的,因此它們的中心原子也是採取sp3雜化的。

所不同的是,水分子的氧原子的sp3雜化軌道有2個是由孤對電子佔據的,而氨分子的氮原子的sp3雜化軌[講]應當注意的是,雜化過程中還有未參與雜化的p 軌道,可用於形成π鍵,而雜化軌道只用於形成σ鍵或者用來容納未參與成鍵的孤對電子。

而沒有填充電子的空軌道一般都不參與雜化。

[講]乙烯分子中的碳原子的原子軌道採用sp 2雜化。

其中兩個碳原子間各用一個sp 2雜化軌道形成σ鍵,用兩個sp 2雜化軌道與氫原子形成σ鍵,兩個碳原子各用一個未參加雜化的2p 原子軌道形成Π鍵。

[投影]C 2H 4(sp 2杂化)[講]苯環分子中的碳原子的原子軌道採用了sp 2雜化。

每個碳原子上的三個sp 2雜化軌道分別與兩個相鄰的碳原子和一個氫原子形成三個σ鍵並形成六碳環,每個碳原子上的未雜化2p 軌道採用“肩並肩”的方式重疊形成大Π鍵。

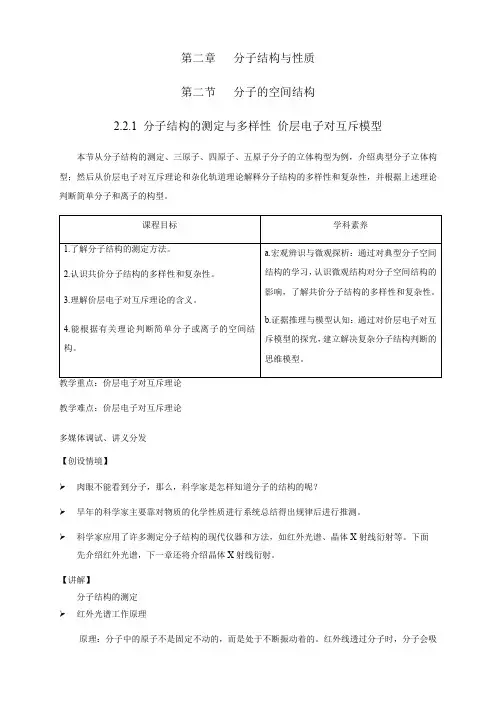

第二章分子结构与性质第二节分子的空间结构2.2.1 分子结构的测定与多样性价层电子对互斥模型本节从分子结构的测定、三原子、四原子、五原子分子的立体构型为例,介绍典型分子立体构型;然后从价层电子对互斥理论和杂化轨道理论解释分子结构的多样性和复杂性,并根据上述理论判断简单分子和离子的构型。

教学难点:价层电子对互斥理论多媒体调试、讲义分发【创设情境】➢肉眼不能看到分子,那么,科学家是怎样知道分子的结构的呢?➢早年的科学家主要靠对物质的化学性质进行系统总结得出规律后进行推测。

➢科学家应用了许多测定分子结构的现代仪器和方法,如红外光谱、晶体X射线衍射等。

下面先介绍红外光谱,下一章还将介绍晶体X射线衍射。

【讲解】分子结构的测定➢红外光谱工作原理原理:分子中的原子不是固定不动的,而是处于不断振动着的。

红外线透过分子时,分子会吸收跟它的某些化学键的振动频率相同的红外线,再记录到谱图上呈现吸收峰。

通过和已有谱图库比对,或通过量子化学计算,可以得知分子中含有何种化学键或官能团的信息。

红外光谱仪原理示意图【案例探析1】观察未知物A的红外光谱,可以初步推测该未知物中含有羟基。

【案例探析2】),简称荷质比,化学家纵坐标表示相对丰度,横坐标表示粒子的相对质量与其电荷数之比(mz通过分析得知,被测物的相对分子质量是92,该物质是甲苯。

【过渡】大多数分子是由两个以上原子构成的,于是分子就有了原子的几何关系和形状,这就是分子的空间结构。

【学生活动1】多样的分子空间结构观察下表,总结分子类型及其常见分子的空间结构➢三原子分子以CO2和H2O为例,CO2呈直线形,键角为180°,而H2O呈V形,键角为105°。

➢四原子分子以CH2O和NH3为例,CH2O呈平面三角形,键角为120°,NH3呈三角锥形,键角为107°。

➢五原子分子以CH4和CCl4为例,CH4呈正四面体形,CCl4呈正四面体形,键角均为109°28′。

《分子的空间结构》教学设计

一、教学设计框架

1.学习目标

(1)能列举测定分子空间结构的实验方法,知道分子空间结构的多样性存在。

(2)能利用价层电子对互斥理论预测简单分子或离子的空间结构。

(3)能用杂化轨道理论解释简单共价分子的空间结构。

2.流程主要线索

3.练习反馈

分析乙炔杂化类型并理解它的成键特点。

4.小结即板书设计

5.作业

归纳整理:阅读教材并整理笔记

基础夯实:教材P50 练习与应用第1-8题

课堂延伸:利用杂化轨道理论的相关知识,解释乙烯分子的空间结构。

查阅资料了解质谱仪和晶体X射线衍射实验的原理应用6.结语

想出一个好点子最好的办法,就是想出很多的点子。

《多样的分子空间结构》教学设计一、课标解读1.内容要求结合实例了解共价分子具有特定的空间结构。

识记简单分子的空间结构,建立结构影响性质的认知模型。

2.学业要求能根据给定的信息分析简单分子的空间结构,能通过空间结构协助推理判断具体物质。

二、教材分析提高学生对分子空间结构的具体认知,深化对微粒间相互作用模型的认识。

发展学生“证据推理与模型认知”核心素养。

人教版教材中本节课主要是过渡章节,建立学生对分子空间结构的直观认知。

之后再进一步学习空间结构形成的理论基础。

而在鲁科版的教材中,并无本节课的设置,而是选择将本节课所讲内容以案例的方式融入杂化轨道理论和价电子对互斥理论的分析中。

三、学情分析已经学习过共价键的知识,对键能、键角、键长有一定基础,因此可以理解分子的基本构成,知道水是V形,CO2是直线形。

同时学习过分子结构的测定,了解常见的分子结构的测定方法。

由于分子空间结构的微观和抽象,同学们并未建立起直观的、形象的微观认知模型,对于之后价层电子对互斥模型与杂化轨道模型的接受存在一定的困难,因此,需要通过本节课对分子的空间结构进行认知,建立起直观的、形象的分子空间认知模型。

四、素养目标【教学目标】1.通过案例了解分子空间结构的多样性,建立起直观的分子空间结构认知模型。

2.识记简单分子的分子空间结构,键角。

3.了解分子空间结构与性质之间的关联。

【评价目标】1.能够快速说出常见分子的空间结构与键角,并能灵活应用。

2.能够根据结构判断个别分子的稳定性。

3. 建立起直观的分子空间结构模型。

五、教学重点、难点重点:常见的分子空间结构难点:分子空间结构模型的建立六、教学方法讲授法七、教学思路表1 教学结构表目标落实任务环节问题线活动线教学目标1 任务一:了解分子空间结构多样性情境创设两原子有空间结构吗?通过学生展示,对宏观和微观世界的空间结构产生直观认知。

教学目标2 任务二:识记常见分子空间结构讲授知识H2O、CO2、CH4等分子的空间结构是什么?通过分子球棍模型搭建和知识讲授,识记常见分子的空间结构及键角。

《分子的空间结构第2课时》示范公开课教学设计【化学人教版高中选择题】。

【分子的空间结构第2课时】示范公开课教学设计

一、教学目标

通过本节课的学习,学生应能够:

1. 掌握分子的空间结构的基本概念和相关术语;

2. 了解分子的空间结构对物质性质的影响;

3. 理解分子模型的构建过程,并能够进行简单的空间结构推导;

4. 能够运用所学知识分析并解答相关的化学问题。

二、教学重点

1. 分子的空间结构的基本概念;

2. 分子的空间结构与物质性质的关系。

三、教学难点

1. 理解分子模型的构建过程;

2. 进行分子的空间结构推导。

四、教学过程

1. 创设情境引入

老师可用一道化学问题作为引入,例如:“在实验室进行一项反应时,我们通常需要知道反应物的分子结构。

那么,你们知道分子的空

间结构是什么吗?它与物质的性质有什么关系呢?”

2. 概念解释与讲解

通过多媒体展示分子的空间结构的图示,并解释分子的空间结构是

指由原子之间的相对位置和空间排列所确定的分子的结构。

然后,介

绍分子的空间结构与物质性质的关系,例如分子间的键长、键角等对

物质的化学性质、物理性质产生影响。

3. 提出问题与讨论

提出一个问题:“对于一种有害物质X,分子的空间结构是否影响

它的毒性?”请学生根据所学知识进行讨论,然后由几组学生展示他们

的讨论结果,进一步深化学生对分子空间结构与物质性质关系的理解。

4. 分组活动

将学生分为小组,在教师的指导下,每个小组设计一个小实验,验

证某一种物质的分子空间结构与其性质的关系。

学生可以选择不同化

学物质进行实验,例如水、乙烯等。

通过实验的观察和数据分析,引

导学生总结并展示他们的实验结果。

5. 分子模型构建

引导学生根据已知分子式或分子结构式,使用模型套件等工具构建

分子模型。

通过学生亲自动手操纵模型,加深对分子空间结构的理解。

鼓励学生根据分子模型进行简单的空间结构推导,例如根据分子模型

推导出分子的键角大小。

6. 错题讲解与巩固

提供一些关于分子空间结构的应用题,引导学生进行解答。

在解答

过程中,及时纠正学生的错误并讲解正确答案,巩固所学知识。

7. 小结与作业布置

对本节课的内容进行小结,重点强调所学的分子空间结构与物质性

质的关系。

布置相关作业,要求学生运用所学知识分析并解答化学问题。

五、教学反思

通过本节课的设计,学生能够在实际操作中感受到分子的空间结构

对物质性质的影响,并通过观察、分析和推导,深入理解分子的空间

结构。

与传统的讲授式教学相比,本节课采用了创设情境、讨论、分

组活动等多种教学方法,激发了学生的学习兴趣,提高了课堂的互动性。

此外,通过实验、模型构建等操作性的学习环节,有效地培养了

学生的实际动手能力和问题解决能力。

总体而言,本节课的设计充分

考虑了学生的实际学习需求,使学生在亲身参与和实践中积极探索,

取得了较好的教学效果。