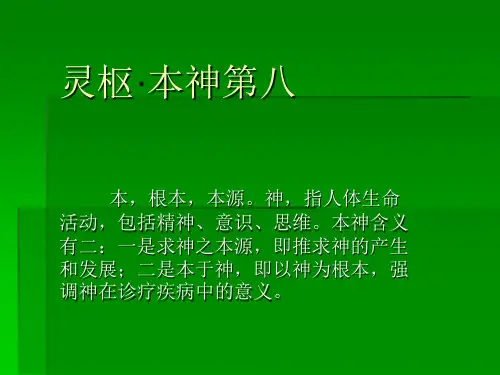

《灵枢·本神第八》 [题解]本篇主要讨论人的精神活动过程及 …

- 格式:pps

- 大小:202.00 KB

- 文档页数:16

黄帝内经灵枢篇第八篇本神黄帝内经灵枢篇第八篇本神黄帝内经灵枢篇《本神》叙述各脏因情志不节的影响所发生的病症,指出要根据虚实的不同征候进行调治。

一、阐述了广义的“神”,一方面本于先天的父母之精,另一方面又依靠后天的不断补给,包括自然界的大气和水谷之精气。

因此,针刺治疗上必须首先掌握人的生命活动情况——“本于神”;在日常养生上,要经常注意适应周围环境的变化和调摄精神情志活动,否则可能产生各种病变。

二、阐述了神、魂、魄、意、志的意义及其与五脏的关系。

【原文】黄帝问于岐伯曰:凡刺之法,先必本于神。

血、脉、营、气、精、神,此五脏之所藏也。

至其淫泆离脏①则精失、魂魄飞扬、志意恍乱、智虑去身者,何因而然乎?天之罪与?人之过乎?何谓德、气、生、精、神、魂、魄、心、意、志、思、智、虑?请问其故。

岐伯答曰:天之在我者德②也,地之在我者气也。

德流气薄而生者也。

故生之来谓之精;两精相搏谓之神;随神往来者谓之魂;并精而出入者谓之魄;所以任物者谓之心;心有所忆谓之意;意之所存谓之志;因志而存变谓之思;因思而远慕谓之虑;因虑而处物谓之智。

故智者之养生也,必顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔。

如是,则僻邪不至,长生久视。

是故怵惕思虑者则伤神,神伤则恐惧流淫而不止。

因悲哀动中者,竭绝而失生。

喜乐者,神惮散而不藏。

愁忧者,气闭塞而不行。

盛怒者,迷惑而不治。

恐惧者,神荡惮而不收。

心,怵惕思虑则伤神,神伤则恐惧自失。

破月囷脱肉,毛悴色夭死于冬③。

脾,愁忧而不解则伤意,意伤则恍乱,四肢不举,毛悴色夭死于春。

肝,悲哀动中则伤魂,魂伤则狂忘不精,不精则不正,当人阴缩而挛筋,两胁骨不举,毛悴色夭死于秋。

肺,喜乐无极则伤魄,魄伤则狂,狂者意不存人,皮革焦,毛悴色夭死于夏。

肾,盛怒而不止则伤志,志伤则喜忘其前言,腰脊不可以俛仰屈伸,毛悴色夭死于季夏。

恐惧而不解则伤精,精伤则骨酸痿厥,精时自下。

是故五脏主藏精者也,不可伤,伤则失守而阴虚;阴虚则无气,无气则死矣。

本神第八黄帝问于岐伯曰:“凡刺之法,必先本于神。

血脉营气精神,此五脏之所藏也。

至其淫泆离脏则精失,魂魄飞扬,志意恍乱,智虑去身者,何因而然乎?天之罪与?人之过乎?何谓德、气、生、精、神、魂、魄、心、意、志、思、智、虑?请问其故。

”岐伯答曰:“天之在我者,德也;地之在我者,气也;德流气薄而生者也。

故生之来谓之精,两精两搏谓之神,随神往来者谓之魂,并精而出入者谓之魄,所以任物者谓之心,心之所忆谓之意,意之所存者谓之志,因志而存变谓之思,因思而远慕谓之虑,因虑而处物谓之智。

故智者之养生也,必顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔,如是则僻邪不至,长生久视。

”1.“血脉营气精神,此五脏之所藏也。

”五脏主藏。

2.“天之罪与?”与通“欤”。

“欤”与“乎”,皆类似于现在的“吗”。

3.“何谓德、气、生、精、神、魂、魄、心、意、志、思、智、虑?”正确的顺序“何谓德、气、生、精、神、魂、魄、心、意、志、思、虑、智?”4.“德、气、生、精、神、魂、魄、心、意、志、思、虑、智”的逻辑关系⑴乾→天→德↘↗⑸阳→⑺有形→身(魄)↘⑶生→⑷精>⑼心⑵坤→地→气↗↓↘⑹阴→⑻无形→神(魂)↗命(命运)→⑽意→⑾志→⑿思→⒀虑→⒁智①上天有好生之德,故称为天德。

②人为父母所生,而父母追根溯源是天地所生,故此篇中省去了父母,这是《内经》又一独特的表达方式。

③人在出生时命就定了,这是由乾坤两卦所定的。

④精分为阴精与阳精,又分先天之精(肾)与后天之精(脾)。

⑤魄,先天的本能,如感知觉、运动等。

⑥肝不藏魂,易梦幻、幻觉、夜游等。

睡少梦多是是肝不藏魂的表现,也是神不安的表现。

须肝神并治。

⑦神=五神(魂神意魄精)+志思虑智⑧心,日有所新谓之“新”。

⑨意,意识、意念、观念。

⑩思,反复计度衡量。

⑾虑,由近及远,慕逆将来。

⑿任物,接受外物,即格物。

⒀健康长寿十三字诀:“德、气、生、精、神、魂、魄、心、意、志、思、虑、智”。

德,顺天德;气,接地气;生,重养生;精,节阴阳;神,不伤神;魂,藏好魂;魄,强体魄;心,静安心;意,去杂念;志,存大志;思,勤动脑;虑,慕将来;智,有办法。

《黄帝内经》灵枢●本神篇第八(译文)【题解】本篇论述了人之精、神、魂、魄、心、意、志、思、智、虑等精神活动的产生过程,以及养生与健康的关系;并具体指出了因七情耗伤,而使精神活动发生变动,所形成的不同的病理征象。

因为本篇着重强调了必须要在详细了解患者精神活动状况的基础上,才可以进行针刺这一治疗原则,所以篇名叫做"本神"。

【原文】黄帝问于岐伯日凡刺之法,先必本于神[1]。

血、脉、营、气、精神,此五脏之所藏也,至其淫浃[2]离脏则精失、魂魄飞扬、志意恍乱、智虑去身者,何因而然乎?天之罪与?人之过乎?何谓德气生精、神、魂、魄、心、意、志、思、智、虑?请问其故。

【提要】本段强调神对机体的重要性。

【注释】[1]神广义的神指的是一切生命活动的表现,狭义的神指的是人的思想意识精神活动。

此处的"神",所指的含义主要为后者。

[2]淫浃淫,就是过分的意思;洪,音益,放纵的意思。

淫洪,在此是指放纵过度。

【白话解】黄帝问岐伯说凡是使用针刺的治疗方法,首先都必须以病人的精神活动情况作为诊治的依据。

血、脉、营、气、精和神气,这些都是由五脏所藏的用以维持生命活动的物质基础和动力,但其中以神的作用最为重要。

若是过度放纵七情而使神气从五脏离散,就会使五脏的精气散失,魂魄飞荡飘扬,意志恍惚迷乱,并丧失智慧和思考能力,然而,是什么原因导致这样的病证产生的呢?是上天的惩罚,还是人为的过失呢?还有,什么叫做德气生精、神、魂、魄、心、意、志、思、智、虑,其中的过程是怎样的?请问其中的缘故。

【原文】岐伯答日天之在我者德[1]也,地之在我者气[2]也,德流气薄而生者也。

故生之来谓之精,两精相搏谓之神,随神往来者谓之魂,并精而出入者谓之魄,所以任物者谓之心,心有所忆谓之意,意之所存谓之志,因志而存变谓之思,因思而远慕谓之虑,因虑而处物谓之智。

故智者之养生也,必顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔,如是则僻邪不至,长生久视。

论“两精相搏谓之神”在《黄帝内经灵枢本神第八》有这样一段话:岐伯答曰:天之在我者德也,地之在我者气也。

德流气薄而生者也。

故生之来谓之精;两精相搏谓之神;随神往来者谓之魂;并精而出入者谓之魄;所以任物者谓之心;心有所忆谓之意;意之所存谓之志;因志而存变谓之思;因思而远慕谓之虑;因虑而处物谓之智。

这段话比较晦涩难懂,许多人对此也不甚注意,但我却对它很感兴趣,尤其是“两精相搏谓之神"。

因为这句话揭示了一个重要东西“神”的产生原因和条件。

神是人之三宝精气神之一,是生命体与非生命的主要区别指标。

对于非生命体,形味气精化是其主要属性,故《黄帝内经素问阴阳应象大论篇第五》有“味归形,形归气,气归精,精归化,精食气,形食味,化生精,气生形”。

神的产生在某种意味上表明生命的产生。

从这句话看,神的产生至少需要二种精的参与,但是不是只要有两精就能产生神呢?从常识来看显然不是,随意将两精放在一起决不会产生生命。

一个人的新生命诞生需要父之阳精与母之阴精,并经十月怀胎(两精之搏?)才能产生。

照我分析,至少需要同源但各具阴阳之质的两精相搏才能产生元神。

另一个有趣的地方是其逻辑。

按照西方的直观逻辑,两精在一起就是2个精,即1+1=2;但是我国先贤却不这样认为,他们认为在某种条件下两精相搏就出现一个全新的东西,这是对于生命或元神产生的一个创新性的解释。

人是一个复杂的生命体,各部位各有其精。

又五脏藏五行之精,肾藏先天元精。

《素问痿论篇第四十四》曰:肾主身之骨髓。

《灵枢经脉第十》曰:人始生,先成精,精成而脑髓生。

又有脑为髓之海,髓者,骨之充也。

按照“两精相搏谓之神”的逻辑,如此多之精相搏,识神、不神之神等出现也就不足为奇了。

古先贤对生命的观察、研究如此细致令人佩服不已。

也许这些解释不完全对或者过于朴素,但从生命的很多现象来看,这种解释还是很有道理的。

而当今现代许多人,对生命的理解却远不如古人,可惜!各位能否讨论一下,“神”在中医中的本义是什么?两精相搏谓之神,有多种解释,杨上善注:“雄雌两神相搏,其成一形,先我身生,故谓之精也。

《黄帝内经365》--109.本神·黄帝内经365··第三章内藏外象··第四节神·三、本神(109)《灵枢·本神》是一篇重要的论文,阐述了人体精神思维意识活动的含义及其与养生的关系。

“本神”,即神之所本,本在这里是基本、根本的意思。

本文所讨论的是有关神的基本问题。

黄帝问于岐伯曰:凡刺之法,先必本于神。

血、脉、营、气、精神,此五脏之所藏也,至其淫泆离脏则精失、魂魄飞扬、志意恍乱、智虑去身者,何因而然乎?天之罪欤?人之过乎?何谓德、气、生、精、神、魂、魄、心、意、志、思、智、虑?请问其故。

血、脉、营、气、精是人体的五大基本物质,分藏于五脏。

肝藏血,心藏脉,脾藏营,肺藏气,肾藏精。

营即营气,是脾胃所化生的水谷精微之气。

五脏精气发挥各自的作用,共同维持人体正常的生理活动。

有这样一些人,生活恣肆放纵,戗伐五脏精气,逐渐变得丧魂失魄,神志恍惚,思维混乱。

这些人为什么不知爱惜身体,是老天要惩罚他们呢,还是他们的精神意志出了问题?“淫泆”:也写作淫佚,恣肆、放纵的意思。

紧接着,黄帝提出了十三个有关神的概念性的问题:德、气、生、精、神、魂、魄、心、意、志、思、智、虑,这些就是神的基本问题。

这里的排列顺序是有讲究的,可分成几个层次进行理解。

第一个层次是“德、气、生”,与人神的产生有关。

第二个层次是“精、神、魂、魄”,这是神的核心问题。

第三个层次是“心”,心君是神的主导者。

最后是“意、志、思、虑”、智,进入狭义神的运用层面。

下面一段文字很重要,是对神的基本问题的概括性解释。

岐伯答曰:天之在我者德也,地之在我者气也,德流气抟而生者也。

故生之来谓之精,两精相搏谓之神,随神往来者谓之魂,并精而出入者谓之魄,所以任物者谓之心,心有所忆谓之意,意之所存谓之志,因志而存变谓之思,因思而远慕谓之虑,因虑而处物谓之智。

第一层次:德,气,生。

“天之在我者德也,地之在我者气也,德流气抟而生者”句:关于德与气,直观的理解,天赋予人的大德,是阳光雨露营造的适宜的湿温环境,这是一切生命产生的前提;地赋予人的大德,是地气凝聚的水源物产,是哺育人类生长的物质条件,即生生之气。

灵枢经白话解读什么是灵枢经?灵枢经是中医学的重要经典之一,也是《黄帝内经》的一部分。

它由中国古代医学家所编纂,记录了关于人体生理、病理以及治疗方法的知识和理论。

灵枢经是中医学发展历程中的重要里程碑,对于理解和应用中医学具有重要意义。

灵枢经的内容概述灵枢经共分为81篇,主要内容包括人体结构、生理功能、病因病机、诊断治疗等方面的知识。

下面将对其中几篇进行白话解读。

第一篇:本神本篇主要介绍了人体五脏六腑与心神之间的关系。

作者认为五脏六腑是人体器官系统,而心神则是指人的精神、意识和思维活动。

五脏六腑与心神相互依存、相互影响,通过调节和平衡五脏六腑功能来维持心神健康。

第十二篇:寿天命死因这篇主要探讨人的寿命与天命的关系。

作者认为人的寿命由先天和后天因素共同决定,其中先天因素是指个体固有的生命力和遗传因素,后天因素则是指饮食、起居、环境等外界因素。

作者提出通过调整饮食、锻炼身体、保持良好的心态等方式可以延长寿命。

第二十七篇:五色这篇主要介绍了五色对人体健康的影响。

作者认为五色与五脏相应,每种颜色都具有特定的作用和功能。

例如,红色对心脏有益,黄色对脾胃有益,白色对肺有益等。

通过合理选择食物中的不同颜色来调节五脏功能,从而达到保健养生的目的。

灵枢经与现代医学灵枢经作为古代医学经典之一,虽然它所涉及的理论和方法与现代医学存在一定差异,但它仍然对现代医学发展具有重要意义。

首先,在人体结构和生理功能方面,灵枢经提出了一些观点和理论,在当时起到了引领作用,并为后世医学家提供了一些研究思路和启示。

例如,灵枢经认为五脏六腑是人体重要的器官系统,这与现代医学中对人体器官的认识有一定的相似之处。

其次,在病因病机和诊断治疗方面,灵枢经提出了一些理论和方法,虽然与现代医学中的病因学、病理学和临床诊断治疗存在差异,但它们都是在探索人体健康与疾病之间的关系,并试图找到治疗方法。

最后,在调节养生方面,灵枢经强调个体全面调节,注重饮食、起居、心态等各个方面的平衡。

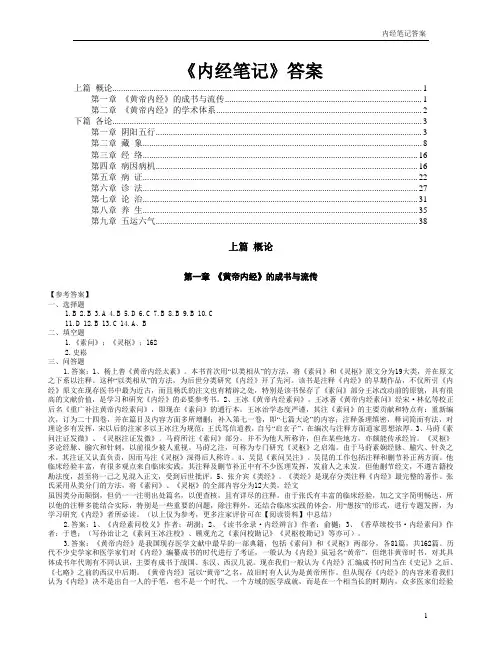

《内经笔记》答案上篇概论 (1)第一章《黄帝内经》的成书与流传 (1)第二章《黄帝内经》的学术体系 (2)下篇各论 (3)第一章阴阳五行 (3)第二章藏象 (8)第三章经络 (16)第四章病因病机 (16)第五章病证 (22)第六章诊法 (27)第七章论治 (31)第八章养生 (35)第九章五运六气 (38)上篇概论第一章《黄帝内经》的成书与流传【参考答案】一、选择题1.B2.B3.A4.B5.D6.C7.B8.B9.B 10.C11.D 12.B 13.C 14.A、B二、填空题1.《素问》;《灵枢》;1622.史崧三、问答题1.答案:1、杨上善《黄帝内经太素》。

本书首次用“以类相从”的方法,将《素问》和《灵枢》原文分为19大类,并在原文之下系以注释。

这种“以类相从”的方法,为后世分类研究《内经》开了先河。

该书是注释《内经》的早期作品,不仅所引《内经》原文在现存医书中最为近古,而且杨氏的注文也有精辟之处,特别是该书保存了《素问》部分王冰改动前的原貌,具有很高的文献价值,是学习和研究《内经》的必要参考书。

2、王冰《黄帝内经素问》。

王冰著《黄帝内经素问》经宋·林亿等校正后名《重广补注黄帝内经素问》,即现在《素问》的通行本。

王冰治学态度严谨,其注《素问》的主要贡献和特点有:重新编次,订为二十四卷,并在篇目及内容方面多所增删;补入第七一卷,即“七篇大论”的内容;注释条理缜密,释词简而有法,对理论多有发挥,宋以后的注家多以王冰注为规范;王氏笃信道教,自号“启玄子”,在编次与注释方面道家思想浓厚。

3、马莳《素问注证发微》、《灵枢注证发微》。

马莳所注《素问》部分,并不为他人所称许,但在某些地方,亦颇能传承经旨。

《灵枢》多论经脉、腧穴和针刺,以前很少被人重视。

马莳之注,可称为专门研究《灵枢》之启端。

由于马莳素娴经脉、腧穴、针灸之术,其注证又认真负责,因而马注《灵枢》深得后人称许。

4、吴昆《素问吴注》。

第六節靈樞·本神A型题1.《灵枢•本神》指出,“生之来谓之”A.神B.精C.气D.魂E.魄2.《灵枢•本神》指出,“凡刺之法,先必本于”A.阴B.神C.阳D.气E.精3.据《灵枢•本神》指出,“随神往来者谓之”A.思B.魂C.魄D.志E.德4.据《灵枢•本神》指出,“并精而出入者谓之”A.智B.魂C.魄D.志E.思5.据《灵枢•本神》指出,“所以任物者谓之”A.心B.肾C.脾D.肝E.肺6.据《灵枢•本神》指出,“肝藏”A.血B.营C.脉D.气E.精7.《灵枢•本神》指出,“脾藏”A.血C.脉D.气E.精8.《灵枢•本神》指出,“心藏”A.血B.营C.脉D.气E.精9.《灵枢•本神》指出,“肾藏”A.血B.营C.脉D.气E.精10.《灵枢•本神》指出,“肺藏”A.血B.营C.脉D.气E.精11.《灵枢•本神》指出,“血舍”A.魂B.意C.志D.魄E.神12.《灵枢•本神》指出,“营舍”A.魂B.意C.志D.魄E.神13.《灵枢•本神》指出,“脉舍”A.魂B.意C.志D.魄E.神14.《灵枢•本神》指出,“精舍”B.意C.志D.魄E.神15.《灵枢•本神》指出,“气舍”A.魂B.意C.志D.魄E.神16.《灵枢•本神》指出,“是故用针者,察观病人之态,以知”A.五色之善恶死生B.气血之盛衰虚实C.精神魂魄之存亡D.阴阳之多少强弱E.以上均非17.据《灵枢•本神》,“谓之意”者是A.心有所忆B.所以任务者C.因志而存变D.因思而远慕E.因虑而处物B型题A.恐B.怒C.悲D.笑不休E.厥1.据《灵枢•本神》指出,肝气虚的病证是2.据《灵枢•本神》指出,肝气实的病证是A.恐B.怒C.悲D.笑不休E.厥3.据《灵枢•本神》指出,心气虚的病证是4.据《灵枢•本神》指出,心气实的病证是A.四肢不用B.经溲不利C.腹胀D.鼻塞不利E.厥5.据《灵枢•本神》指出,脾气虚的病证是6.据《灵枢•本神》指出,肾气虚的病证是A.四肢不用B.喘喝胸盈仰息C.腹胀经溲不利D.鼻塞不利,少气E.厥7.据《灵枢•本神》指出,肺气虚的病证是8.据《灵枢•本神》指出,肺气实的病证是X型题1.以下对《灵枢•本神》篇中有关经文描述正确的是A.天之在我者德也B.地之在我者气也C.意之所存谓之志D.心有所忆谓之意E.因思而远慕谓之虑2.据《灵枢•本神》指出,脾气实的病证不包括A.腹胀B.经溲不利C.五脏不安D.四肢不用E.悲3.据《灵枢•本神》指出,肺气实的病证是A.喘喝B.胸盈C.仰息D.鼻塞E.少气4.据《灵枢•本神》指出,肺气虚的病证不包括A.鼻塞不利B.笑不休C.少气D.怒E.胀5.据《灵枢•本神》指出,肾气虚的病证不包括A.困倦B.头晕C.盗汗D.厥E.恐6.据《灵枢•本神》指出,肾气实的病证不包括A.五脏不安B.盗汗C.厥D.头晕E.胀7.据《灵枢•本神》指出,思维的过程包括A.所以任物者谓之心B.心有所忆谓之意C.因虑而处物谓之智D.因思而远慕谓之虑E.意之所存谓之志8.据《灵枢•本神》指出,正确的是A.肝藏血,血舍魂B.心藏脉,脉舍神C.脾藏营,营舍意D.肺藏气,气舍魄E肾藏精,精舍虑。

灵枢本神总结1. 引言《灵枢》是中国古代医学典籍《黄帝内经》中的一部分,被认为是中医学理论的重要组成部分。

其中,《灵枢•本神》是该书中的一篇,主要讨论了人体内在的一些神经、脏腑、经络等组织结构及其与疾病的关系。

本文将对《灵枢•本神》进行总结和解读。

2. 神经与脏腑关系《灵枢•本神》讲述了人体的神经与脏腑之间的密切关系。

根据文中的描述,人体的神经系统与脏腑系统之间相互沟通、协调工作,起着关键的作用。

神经系统通过神经传导将大脑发出的信号传递给脏腑系统,从而调节和控制各个脏腑的功能。

3. 经络穴位与疾病治疗《灵枢•本神》中还涉及了经络与穴位的理论。

经络被认为是人体内的一种特殊通道,通过这些通道,气血可以循环全身,维持人体的正常功能。

穴位则是经络上特定的点位,对调节体内的气血有着重要作用。

文中提到了一些经络和穴位的名称和功效,认为通过刺激穴位来调节经络,可以帮助治疗一些疾病。

4. 精神与病症《灵枢•本神》强调了人体内的精神与病症之间的关系。

根据文中的观点,人体精神的不平衡会影响身体的健康,而一些疾病也可能导致精神的异常。

因此,保持良好的心态和精神健康对于人体的整体健康至关重要。

5. 对现代医学的意义虽然《灵枢•本神》是古代的著作,但其中所涉及的一些观点在现代医学中仍然具有重要的意义。

首先,神经与脏腑之间的相互关系是现代医学研究领域的重点之一,研究神经-内脏反射、神经调节等机制,对于理解疾病的发生和治疗具有重要意义。

其次,经络与穴位的理论与现代中医针灸学有着密切的联系,许多针灸疗法也是通过刺激穴位来调节经络,起到疾病治疗的作用。

最后,心理健康在现代医学中也被广泛关注,许多疾病与心理及情绪因素密切相关。

因此,认识与关注心理健康对于维护人体健康非常重要。

6. 总结《灵枢•本神》是《黄帝内经》中的一部分,涉及了人体神经、脏腑、经络等组织结构与疾病的关系。

其中,神经与脏腑的相互关系、经络穴位与疾病治疗、精神与病症之间的关系是重要的内容。

灵枢·本藏·《黄帝内经》原文翻译注释与鉴赏灵枢·本藏《黄帝内经》黄帝问于岐伯曰:人之血气精神者,所以奉生而周于性命者也。

经脉者,所以行血气而营阴阳,濡筋骨,利关节者也。

卫气者,所以温分肉,充皮肤,肥腠理,司开合者也。

志意者,所以御精神,收魂魄,适寒温,和喜怒者也。

是故血和则经脉流行,营复阴阳,筋骨劲强,关节清利矣。

卫气和则分肉解利,皮肤调柔,腠理致密矣。

志意和则精神专直,魂魄不散,悔怒不起,五藏不受邪矣。

寒温和则六府化谷,风痹不作,经脉通利,肢节得安矣。

此人之常平也。

五藏者,所以藏精神血气魂魄者也。

六府者,所以化水谷而行津液者也。

〔注释〕奉:养也。

周:周全、维护之意。

营:营运。

阴阳:指三阴三阳经脉。

温:温养。

分肉:肌肉有分理,故又称分肉。

肥:肥沃,引申为滋润。

腠理:泛指皮肤、肌肉、脏腑的纹理。

司:掌管。

开合:指腠理汗孔的开合功能。

志意:指人体的自控调节功能,属于神气。

御:统管、驾驭。

魂魄:精神意识的一部分,中医认为“肝藏魂”,“肺藏魄”。

营:营运。

复:往复。

阴阳:指内外。

解利:通利。

专直:专心致志。

化谷:消化谷物。

常平:即正常人。

(王庆其)〔鉴赏〕本篇节选自《灵枢》。

经文阐述了血气精神在生命活动中的重要作用,认为此四者是维持生命的基本物质,它们各有不同的生理功能。

经脉是血气运行之道,通过经脉将血气敷布到全身,从而达到濡润筋骨、滑利关节的作用。

卫气行于阳,具有温煦肌肉、充善皮肤、滋润腠理、主司开合的作用,所以卫气可以抵御外邪的侵入。

志意在此概括了神气的作用。

神气不仅可调节、控制精神魂魄的活动,还能调节机体对外界寒热变化的适应能力。

值得一提的是,本节蕴含了《内经》作者对健康的深刻理解。

原文中“人之常平”,即指健康无病之人。

健康的标准是什么?本篇提出了一个“和”字,即“血和”、“卫气和”、“志意和”、“寒温和”。

其中“血和”、“卫气和”,可概括为血气运行和畅;“志意和”,可以理解为精神活动正常;“寒温和”,意指人能适应外界寒温环境。

素问·玉机真藏论

(节选)

题解

玉机--即玉衡璇玑,古代测量天体坐标的天文仪器。

真脏--即五脏无胃气之脉。

本篇主要讨论了四时五脏的平脉,太过不

及的病脉以及真脏脉的脉象;并阐述了五脏发

病的传变规律,五脏虚实与死的机转,同时说

明了五脏之脉必借胃气才能到达气口的道理。

其中尤以脉有无胃气为重点,以无胃气之真脏

脉预测病情就好似以玉衡璇玑窥测天道一样重要,故名。

内容提要

1. 五脏疾病的传变方式及预后。

2. 顺传的临床表现和治疗方法。

3. 五实证和五虚证的内容及其预后的诊断。

目的要求

1.掌握五脏疾病传变的两种方式(顺传、逆传)及其预后。

2.了解五脏病顺传的临床表现和治疗

方法。

3.掌握“五实”、“五虚”证的病候及预后,以及其对临床诊治的指导意义。

内容分析一、五脏疾病的传变

即子病传母,如肝传肾、肾传肺、

肺传脾、

脾传心。

即按照五行相克关系而传变的方式,

如肝传脾、

脾传肾、

肾传心、

心传肺、

肺传肝。

顺传:

1.传变方式:

逆传:

五脏疾病的传变规律表

五脏受气于(其

所生)传之于(其

所胜)

气舍于

(所生)

死于(其所不

胜)

心脾肺肾脾肺肝肾(夜半)肺肾心肝(平旦)肾肝脾心(日中)肝心肺脾(四季)

肺(下晡)

肾

脾

心

肝

疾病的发生有快有慢、变化多端,传变方式一般有一定规律可循,但特殊情况下也有“不以次传”的。

猝然暴发之病,其传变迅速,不以次传,治疗也不必根据一般相传的次序而行。

“然其卒发者,不必治于传”

故曰:“忧恐悲喜怒,令不得以其次,

故令人有大病矣”。

2.“一日一夜五分之,所以占死生之早暮也”。

一日之间阴阳消长的变化与人体的机能活动有密切关系,尤其在病理过程中表现的更为明显,如《灵枢·顺气一日分为四时》云:“旦慧、昼安、夕加、夜甚”。

二、顺传的临床表现和治疗方法(略)

三、五实证和五虚证的内容及其预后的判断

正气虚极,胃气衰败—死

心气虚脉细:皮寒:气少:泄利前后:饮食不入:

肺气虚肝气虚肾气虚脾气虚

五虚:五脏正气不足,“精气夺则虚”。

脉盛:皮热:腹胀:

前后不通:闷瞀:

五实:五脏邪气实,“邪气盛则实”。

邪气盛甚,气机阻绝,胃气不通—死

心气实肺气实脾气实

肾气实,腑气不通肝气实

五实证转机“身汗得后利”

表邪解里邪除

邪有出路气

机

(

胃

气

)

内

外

通

和

实

者

活

五虚证转机“浆粥入胃,泄注止”

胃气存,脾气健,气血生化有源、正气可望得复肾气渐固,

精气得以内藏

虚

者

活

提示临床治疗:

实证--邪有出路,

虚证--恢复胃气,同时使肾气坚固。

五虚死、五实死皆与胃气衰败或隔阻不通密切相关,而其尚有生机亦因胃气未绝或胃气得通,均体现了胃气的重要性。

小结

本文为节选,着重论述了五脏发病的传变规律(顺传、逆传),五脏虚实与死的机转。

同时也强调了胃气在五脏虚实病证转归与预后中的重要性,对临床诊治有一定的指导价值。

复习思考题

1. 五脏疾病传变的基本规律是什么?如何理解“一日一夜五分之,所以占死生之早暮也”?

2.何为“五虚”?何为“五实”?为什么说“五虚死”?“五实死”?为什么“其时有生者”?

五行木火土金水

五脏四季时日时段肝

春

甲乙

平旦

(寅卯)

心

夏

丙丁

日中

(巳午)

脾

长夏

戊已

日昳

四季

(辰戍丑未

)

肺

秋

庚辛

下晡

(申酉)

肾

冬

壬癸

夜半

(亥子)

子丑寅卯辰巳午未申酉戍亥23~1 1~3 3~5 5~7 7~9 9~11 11~13 13~15 15~17 17~19 19~21 21~23。