伤寒论背诵少阳太阴少阴病

- 格式:pptx

- 大小:127.09 KB

- 文档页数:26

伤寒论背诵少阳太阴少阴病-V1伤寒论,是我国古代医学经典之一,为中医临床实践提供了重要的理论基础和治疗思路。

其中,背诵伤寒论的三病(少阳病、太阴病、少阴病)是学习伤寒论的重要环节,对于提高学生的临床思维和诊断能力有着重要的推动作用。

一、伤寒论背诵伤寒论是我国古代医学经典之一,共分为八十论,主要讲述了伤寒病的病因、病机、病状、诊断和治疗方法。

其中,背诵伤寒论的三病(少阳病、太阴病、少阴病)是学习伤寒论的重要环节。

二、少阳病少阳病是伤寒病的一种类型,病程较长,主要表现为发热、恶寒、头痛、耳鸣、目眩、胁痛等。

此外,患者还有心悸、口苦、口干、口渴、咳嗽等症状,严重者还伴有昏厥、抽搐等。

治疗方法:以清热解毒为主要治疗方法,宜用麻黄、桂枝等清热解毒药物。

三、太阴病太阴病是伤寒病的一种类型,又称太阴中风,主要表现为发热、寒战、腹泻、呕吐等。

此外,患者还有肢体酸痛、无力、口渴、尿短等症状。

治疗方法:以和中、清热为主要治疗方法,宜用芍药、甘草等和中药物,同时辅以黄连、黄芩等清热药物。

四、少阴病少阴病是伤寒病的一种类型,病程较长,主要表现为发热、恶寒、口渴、心烦、水肿、腹泻等。

此外,患者还有胸闷、气促、乏力、嗜睡等症状。

治疗方法:以温阳、散寒为主要治疗方法,宜用桂枝、生姜等温阳药物,同时辅以苍术、附子等散寒药物。

五、总结伤寒论的背诵对于提高学生的临床思维和诊断能力具有重要的作用。

通过背诵,我们能够更好地理解伤寒病的病因、病机、病状和治疗方法,更好地应用于实际临床。

因此,我们应该重视伤寒论的背诵,不断提高自己的医学素养和临床能力。

伤寒论背诵条文归纳同学整理的伤寒背诵条文归纳~希望对大家记忆有帮助提纲:001.太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

002.太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

003.太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者,名为伤寒。

016.太阳病三日,已发汗,若吐、若下、若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与之也。

观其脉证,知犯何逆,随证治之。

桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之。

常须识此,勿令误也。

180.阳明之为病,胃家实是也。

182.问曰:阳明病外证云何答曰:身热,汗自出,不恶寒反恶热也。

259.伤寒发汗已,身目为黄,所以然者,以寒湿在里不解故也。

以为不可下也,于寒湿中求之。

263.少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。

265.伤寒,脉弦细,头痛发热者,属少阳。

少阳不可发汗,发汗则谵语。

此属胃,胃和则愈;胃不和,烦而悸。

273.太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。

若下之,必胸下结硬。

277.自利不渴者,属太阴,以其脏有寒故也,当温之,宜服四逆辈。

281.少阴之为病,脉微细,但欲寐也。

326.厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

337.凡厥者,阴阳气不相顺接,便为厥。

厥者,手足逆冷者是也。

桂枝汤 (桂枝三两芍药三两炙甘草二两生姜三两大枣十二枚)012.太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。

啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

013.太阳病,头痛、发热、汗出、恶风,桂枝汤主之。

053.病常自汗出者,此为荣气和。

荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。

以荣行脉中,卫行脉外。

复发其汗,荣卫和则愈。

宜桂枝汤。

054.病人脏无他病,时发热,自汗出,此为荣弱卫强,故使汗出。

欲救邪风者,宜桂枝汤。

090.本发汗,而复下之,此为逆也;若先发汗,治不为逆。

本先下之,而反汗之,为逆;若先下之,治不为逆。

091.伤寒医下之,续得下利清谷不止,身疼痛者,急当救里;后身疼痛,清便自调者,急当救表。

《伤寒论》原⽂背诵条例便捷背诵版(建议收藏)【太阳病提纲】1. 太阳之为病,脉浮,头项强痛⽽恶寒。

【太阳病分类-太阳中风】2. 太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

【太阳病分类-太阳伤寒】3. 太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。

太阳病本证【太阳病经证-中风表虚证-桂枝汤证】4. 太阳中风,阳浮⽽阴弱,阳浮者,热⽽发,阴弱者,汗⽽出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,⽽鸣⽽呕者,桂枝汤主之。

5. 太阳病,头痛,发热,汗出,恶风,桂枝汤主之。

6. 太阳病,发热汗出者,此为荣弱卫强,故使汗出,欲救邪风者,宜桂枝汤。

【太阳病经证-中风表虚证-兼证-桂枝加葛根汤证】7. 太阳病,项背强⽽⽽,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。

【太阳病经证-中风表虚证-兼证-桂枝加厚朴杏⽂汤证】8. 太阳病,下之微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏⽽汤主之。

9. 喘家,作桂枝汤,加厚朴杏⽽佳。

【太阳病经证-中风表虚证-兼证-桂枝加附⽂汤证】10. 太阳病,发汗,遂漏不⽽,其⽽恶风,⽽便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附⽽汤主之。

【太阳病经证-中风表虚证-兼证-桂枝去芍药汤证】11. 太阳病,下之后,脉促胸满者,桂枝去芍药汤主之。

若微寒者,桂枝去芍药加附⽽汤主之。

【太阳病经证-中风表虚证-兼证-桂枝新加汤证】12. 发汗后,⽽疼痛,脉沉迟者,桂枝加芍药⽽姜各⽽两⽽参三两新加汤主之。

【太阳病经证-伤寒表实证-⽂黄汤证】13. 太阳病,头痛发热,⽽疼腰痛,⽽节疼痛,恶风⽽汗⽽喘者,⽽黄汤主之。

【太阳病经证-伤寒表实证-兼证-葛根汤证】14. 太阳病,项背强⽽⽽,⽽汗恶风,葛根汤主之。

15. 太阳与阳明合病者,必⽽下利,葛根汤主之。

【太阳病经证-伤寒表实证-兼证-葛根加半夏汤证】16. 太阳与阳明合病,不下利,但呕者,葛根加半夏汤主之。

【太阳病经证-伤寒表实证-兼证-⽂青龙汤证】17. 太阳中风,脉浮紧,恶寒发热,⽽疼痛,不汗出⽽烦躁者,⽽青龙汤主之。

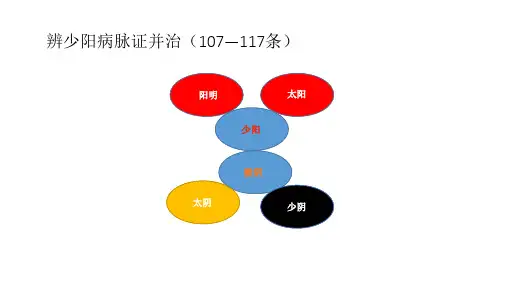

《伤寒论》六经体系之少阳病和厥阴病好了,前两节课讲了表证和里证,今天进入讲伤寒论六经体系的半表半里证,它也分为半表半里阳证和半表半里阴证,性质偏于热的,称为少阳病; 性质偏于寒的,称为厥阴病。

那么半表半里是在人体的哪里呢?先来看看这段文句:“邪在半表半里,即是机体欲借诸脏器的协力作用,自呼吸、大小便、出汗等方面以解除疾病,而尚未得解除的形象。

邪在半表半里,邪无直接出路。

半表半里的治疗原则,禁止用发汗、攻下和涌吐的方法,其治疗大法只能是用和法”。

文句中“欲借诸脏腑、邪无直接出路”,都讲明了邪气不在表也不在里。

如果在,就是有出路了“。

再看,“邪在半表半里证,即机体欲借诸脏器的协力作用,自呼吸、大小便、出汗等方面以解除疾病”。

这文句中: 自呼吸,即是肺系,而肺连在血液循环系统上,属血液循环系统管; 大小便,大便属消化系统管,小便属泌尿系统管,而泌尿系统也是连在血液循环系统上,是血液中部分的废物垃圾排泄直接通道; 出汗,意思是指部分排泄物欲借皮肤毛孔排出。

这些说明什么呢?说明这个病邪,它没有固定的寄宿,就像宠中的老鼠,到处找出路 : 一会在表一会在里,即寒热往来,属半表半里的阳证,称为少阳病,小柴胡汤主之。

一会在上一会下,即上热下寒; 一会在肝一会在脾;又或一会在血管,一会在肾;一会拉清稀大便,一会拉燥屎;一会拉清长白尿,一会拉赤黄尿;一会这痛一会那痛等等,这些都是寒热错杂的表现,属半表半里的阴证,称为厥阴病,柴胡桂枝干姜汤主之。

也就是说,病位没有明显固定在表的,也没有明显固定在里的,那就归属为半表半里病。

它的病位:“就是没有固定的病位”。

(我这样说,你能理解吗?)它的病位不固定在表,也不固定在里,但它又会忽在表忽在里。

也可用排除法来理解,排除没有表证和里证,就是半表半里证。

例如,在临床中,如果遇到症状是忽表忽里,忽左忽右,忽上忽下的病人,你再看看患者的舌象,或参合整体症状,发现偏阳热的,就用小柴胡汤 ; 发现偏阴寒的,就用柴胡桂枝干姜汤。

郝万山教授讲《伤寒论》笔记——太阴病、少阴病17-19太阴病一、病位:脾经、脾脏、四肢(太阴中风)二、成因:1.外邪直中太阴(外邪不经三阳,直接侵犯三阴之脏,由于内脏阳气素虚,病情重:腹痛腹满腹泻)2.邪由他经传来:太阳之邪可传太阴少阳之邪可传太阴(小阳抗邪不利)(阳明泻下过度)三、生理:经:从足走腹,脾主大腹,凡腹部疼痛胀满,若不属于阳明则属于太阴。

脏:运化水谷精微、水湿。

主升清,而下利。

(主统血)主管阴液最多:三阴四、证候特点与分类:太阴病:证候:1.太阴脏虚寒证:脾阳虚、脾气虚、运化失司、升降紊乱,邪从寒化、寒湿下注。

当温之。

宜服四逆辈。

(273,277)(此为太阴主证)2.太阴经脉受邪:行血气,营阴阳。

经脉气血失和。

腹满时痛(气不利则满,血不利则和),用桂枝加芍药汤。

疏通经脉,和里缓急。

若气滞血瘀加大黄(少量)化瘀止痛。

3.四肢烦疼证:太阴中风证。

四肢被风寒邪气所伤,四肢剧烈疼痛。

无全身发热,不能是阳证,没有头项强痛、额头疼痛、无偏头疼。

故归于太阴中风。

用桂枝汤。

五、太阴病预后:1.邪传少阴:脾虚寒,下利重,转为肾阳虚2.外薄(迫)阳明:太阴湿浊不化,日久从阳明燥化3.太阴病自愈证。

四肢烦疼证:邪在四肢末梢,邪伤表浅,人体阳气可自行祛邪外出。

湿浊内盛:当脾阳脾气恢复,可驱逐湿浊外泄。

但太阴脏虚寒证不可自愈。

太阴病提纲:1.太阴脏虚寒证,太阴脏证太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。

若下之,必胸下结硬(脏结:内脏阳衰,阴寒内凝,正衰邪实,攻补两难,预后不良)。

(273)(太阴脏虚寒证的临床表现)1. 腹满、食不下、时腹自痛:脾阳脾气虚,运化失司,导致寒湿阻滞,气机不畅。

疼痛特点:时轻时痛,隐隐作痛,喜温喜按。

故它是寒证,虚证,得温按则缓解。

此为虚证(仅为寒湿之气),此外腹痛还有两种:厚姜半甘参汤(虚中夹实证,上午轻喜按下午重拒按,水湿内流,已经写成有形的痰浊阻滞)、腹痛不减减不足言(实证:24小时持续腹满腹痛拒按)2. 吐和自利益甚,脾阳虚,脾气虚,运化失司,升降紊乱,下利越来越重。

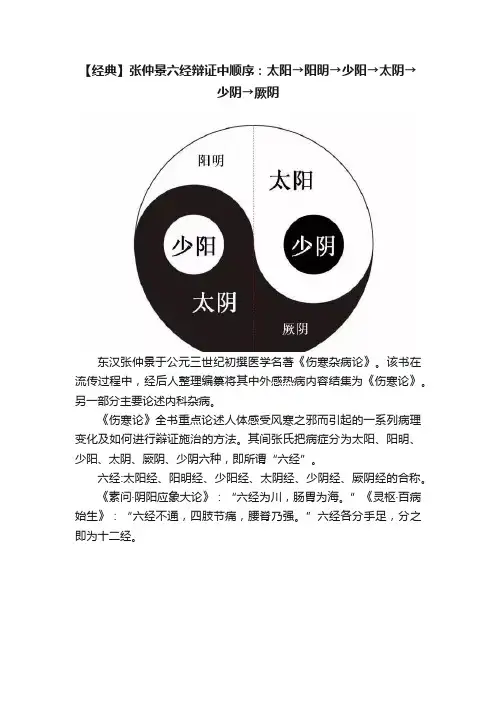

【经典】张仲景六经辩证中顺序:太阳→阳明→少阳→太阴→少阴→厥阴东汉张仲景于公元三世纪初撰医学名著《伤寒杂病论》。

该书在流传过程中,经后人整理编纂将其中外感热病内容结集为《伤寒论》。

另一部分主要论述内科杂病。

《伤寒论》全书重点论述人体感受风寒之邪而引起的一系列病理变化及如何进行辩证施治的方法。

其间张氏把病症分为太阳、阳明、少阳、太阴、厥阴、少阴六种,即所谓“六经”。

六经:太阳经、阳明经、少阳经、太阴经、少阴经、厥阴经的合称。

《素问·阴阳应象大论》:“六经为川,肠胃为海。

”《灵枢·百病始生》:“六经不通,四肢节痛,腰脊乃强。

”六经各分手足,分之即为十二经。

一、太阳病首先是体表肌肤上所表现出来的症状和太阳经所过的地方所现出来的证状,包括太阳伤风, 太阳伤寒, 以及太阳温病等。

太阳病感冒身体强壮的七天会自愈,如果一周不愈,病邪就向里传。

疾病传变里传有两种, 一是入阳明, 一是入少阳。

二、阳明病阳明病就是进入胃及大肠系统, 病人会产生燥热, 所以身体强壮的人阳明无寒症, 全部是热症, 而且会饥饿,能吃全身冒冷汗, 全身热,且便秘, 大便排不出来。

表症如果传入阳明的话, 病毒就不会再往里走, 到此为止。

分两种情况:一虽然发热出汗,面目通红但是大便不干结,这时就用白虎汤。

在胃的下方有东西堵着的时候, 便秘, 肚子痛, 病人呈现的症状是朝食暮吐,说明这个东西堵在胃里面,这时候用大黄甘草汤。

有的人表症进入少阳,少阳如果没有治好的话, 就进入阴经。

阳是指是外面,属于腑,阴是里面指脏, 阴经就是进入肝心脾肺肾,进入内脏了。

三、少阳病进入少阳,也就是胆经和三焦经西医就是淋巴系统和内分泌系统, 症状是往来寒热,口苦、咽干甚至目眩。

在太阳的时候, 病人只会觉得寒,怕冷怕风。

但进入少阳,病人会忽冷忽热, 两个太阳穴会间有疼痛,间有恶心呕吐,甚至身体转侧疼痛,有这些症状我们就知道病人得了少阳病。

有两种汤剂可以治疗,小柴胡汤及大柴胡汤。

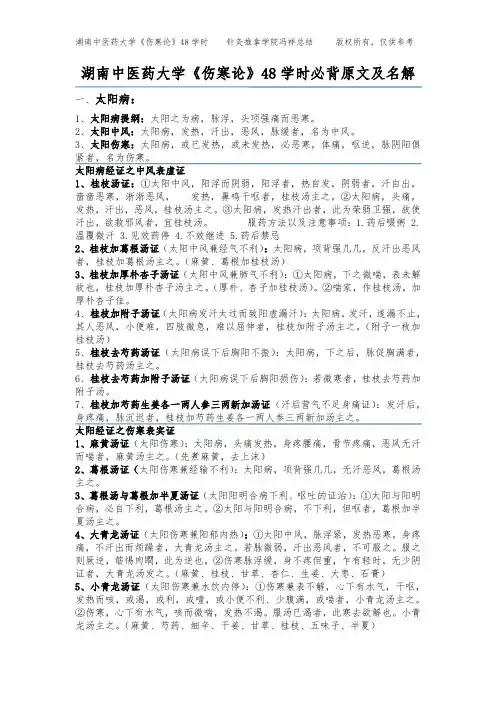

湖南中医药大学《伤寒论》48学时必背原文及名解一、太阳病:1、太阳病提纲:太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

2、太阳中风:太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

3、太阳伤寒:太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。

太阳病经证之中风表虚证1、桂枝汤证:①太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

②太阳病,头痛,发热,汗出,恶风,桂枝汤主之。

③太阳病,发热汗出者,此为荣弱卫强,故使汗出,欲救邪风者,宜桂枝汤。

服药方法以及注意事项:1.药后啜粥2.温覆微汗3.见效药停4.不效继进5.药后禁忌2、桂枝加葛根汤证(太阳中风兼经气不利):太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。

(麻黄、葛根加桂枝汤)3、桂枝加厚朴杏子汤证(太阳中风兼肺气不利):①太阳病,下之微喘,表未解故也,桂枝加厚朴杏子汤主之。

(厚朴、杏子加桂枝汤)。

②喘家,作桂枝汤,加厚朴杏子佳。

4、桂枝加附子汤证(太阳病发汗太过而致阳虚漏汗):太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

(附子一枚加桂枝汤)5、桂枝去芍药汤证(太阳病误下后胸阳不振):太阳病,下之后,脉促胸满者,桂枝去芍药汤主之。

6、桂枝去芍药加附子汤证(太阳病误下后胸阳损伤):若微寒者,桂枝去芍药加附子汤。

7、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证(汗后营气不足身痛证):发汗后,身疼痛,脉沉迟者,桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。

太阳经证之伤寒表实证1、麻黄汤证(太阳伤寒):太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之。

(先煮麻黄,去上沫)2、葛根汤证(太阳伤寒兼经输不利):太阳病,项背强几几,无汗恶风,葛根汤主之。

3、葛根汤与葛根加半夏汤证(太阳阳明合病下利、呕吐的证治):①太阳与阳明合病,必自下利,葛根汤主之。

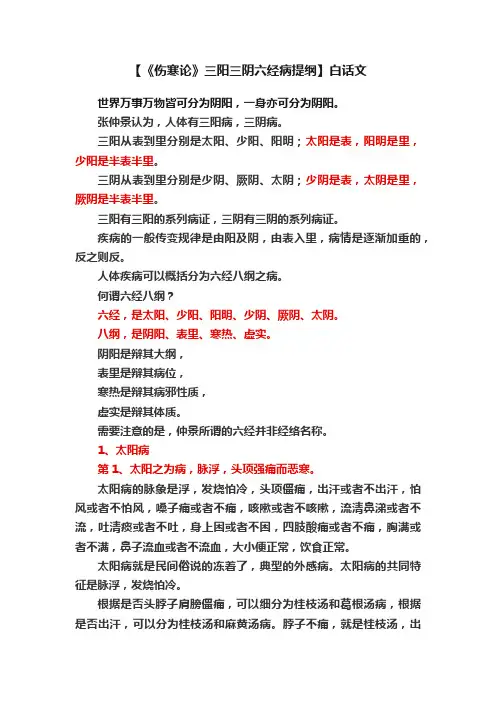

【《伤寒论》三阳三阴六经病提纲】白话文世界万事万物皆可分为阴阳,一身亦可分为阴阳。

张仲景认为,人体有三阳病,三阴病。

三阳从表到里分别是太阳、少阳、阳明;太阳是表,阳明是里,少阳是半表半里。

三阴从表到里分别是少阴、厥阴、太阴;少阴是表,太阴是里,厥阴是半表半里。

三阳有三阳的系列病证,三阴有三阴的系列病证。

疾病的一般传变规律是由阳及阴,由表入里,病情是逐渐加重的,反之则反。

人体疾病可以概括分为六经八纲之病。

何谓六经八纲?六经,是太阳、少阳、阳明、少阴、厥阴、太阴。

八纲,是阴阳、表里、寒热、虚实。

阴阳是辩其大纲,表里是辩其病位,寒热是辩其病邪性质,虚实是辩其体质。

需要注意的是,仲景所谓的六经并非经络名称。

1、太阳病第1、太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

太阳病的脉象是浮,发烧怕冷,头项僵痛,出汗或者不出汗,怕风或者不怕风,嗓子痛或者不痛,咳嗽或者不咳嗽,流清鼻涕或者不流,吐清痰或者不吐,身上困或者不困,四肢酸痛或者不痛,胸满或者不满,鼻子流血或者不流血,大小便正常,饮食正常。

太阳病就是民间俗说的冻着了,典型的外感病。

太阳病的共同特征是脉浮,发烧怕冷。

根据是否头脖子肩膀僵痛,可以细分为桂枝汤和葛根汤病,根据是否出汗,可以分为桂枝汤和麻黄汤病。

脖子不痛,就是桂枝汤,出汗,也是桂枝汤,如果头和脖子肩膀僵痛,就是葛根汤,如果不出汗,就是麻黄汤。

其他都是或然症状。

太阳病属于三阳病的表病,对于表病,要采取的施治方法是发汗。

(不能采取其他施治方法?其他方法都属于误治?)自从明清以来,医生害怕热药,只要一看到发烧,就认为是热病,就使用大量寒凉药物清热,导致疾病越施治越严重,这一陋习亟待改正。

临床只要看到病人脉浮,发烧怕冷,再加上其他一些或然症状加以佐证,就可以证明是纯粹是太阳病,就要使用温热药去寒,代表方子就是桂枝汤、葛根汤和麻黄汤。

2、少阳病第263、少阳之为病,口苦、咽干、目眩也。

少阳病的脉象是弦细,身体指征是口苦,咽干,目眩。

伤寒论》背诵条⽂(郝万⼭教授版本)1太阳病篇1.太阳之为病,脉浮,头项强痛⽽恶寒。

2.太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

3.太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。

⼀、中风表虚证12. 太阳中风,阳浮⽽阴弱,阳浮者,热⾃发,阴弱者,汗⾃出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,⿐鸣⼲呕者,桂枝汤主之。

13. 太阳病,头痛,发热,汗出,恶风,桂枝汤主之。

95.太阳病,发热汗出者,此为荣弱卫强,故使汗出,欲救邪风者,宜桂枝汤。

53.病常⾃汗出者,此为营⽓和,营⽓和者,外不谐,以卫⽓不共营⽓谐和故⽿。

以营⾏中,卫⾏脉外。

复发其汗,营卫和则愈。

宜桂枝汤。

54.病⼈藏⽆他病,时发热⾃汗出⽽不愈者,此卫⽓不和也,先其时发汗则愈,宜桂枝汤。

20.太阳病,发汗,遂漏不⽌,其⼈恶风,⼩便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附⼦汤主之。

⼆、伤寒表实证35.太阳病,头痛发热,⾝疼腰痛,⾻节疼痛,恶风,⽆汗⽽喘者,⿇黄汤主之。

31.太阳病,项背强⼏⼏,⽆汗恶风,葛根汤主之。

32.太阳与阳明合病者,必⾃下利,葛根汤主之。

33. 太阳与阳明合病,不下利但呕者,葛根加半夏汤主之。

38.太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,⾝疼痛,不汗出⽽烦躁者,⼤青龙汤主之。

若脉微弱,汗出恶风者,不可服之。

服之则厥逆,筋惕⾁瞤,此为逆也。

39.伤寒脉浮缓,⾝不疼但重,乍有轻时,⽆少阴证者,⼤青龙汤发之。

40.伤寒表不解,⼼下有⽔⽓,⼲呕发热⽽咳,或渴,或利,或噎,或⼩便不利、少腹满,或喘者,⼩青龙主之。

41.伤寒⼼下有⽔⽓,咳⽽微喘,发热不渴。

服汤已渴者,此寒去欲解也。

⼩青龙汤主之。

三、表郁轻证23.太阳病,得之⼋九⽇,如疟状,发热恶寒,热多寒少,其⼈不呕,清便欲⾃可,⼀⽇⼆三度发。

脉微缓者,为欲愈也;脉微⽽恶寒者,此阴阳俱虚,不可更汗、更下、更吐也;⾯⾊反有热⾊者,未欲解也,以其不能得⼩汗出,⾝必痒,宜桂枝⿇黄各半汤。

△△【六经辩证…之少阳病、太阴病、少阴病】之...【六经辩证…之少阳病、太阴病、少阴病】之二@快问中医@株洲齐国华【少阳病】,张仲景在临床看到得了伤寒病以后,一些病人既不像太阳病那样,又不是阳明病,而是表现出来口苦、咽干、目眩,往来寒热,胸痞苦满,默默不欲饮食。

表现出来的呢往往是一些胆火。

口苦、咽干、目眩是不是胆火?心烦喜呕是不是胆火扰心?胆火犯胃是不是就喜呕?胆火属少阳,这类病被张仲景叫作少阳病。

少阳病与太阳病之间关系也很密切。

太阳病如果治疗不及时,也能传到少阳,但阳明病不会传。

“阳明居中,主土也,万物所归,无所复传”。

这是少阳病,并不是说少阳病一定是少阳经的病,就像阳明病其实跟阳明经络相关不大。

你说太阳病跟太阳经络很密切,其实到三阴那跟经络基本无关了。

不要认为太阳病都是太阳经络的病。

你看太阳病包括了喘的症状,它包不包括肺的病变啊?非照道理是属于什么?手太阴肺,对不对?那严格来说的话,那肺的病变是不是应该为太阴病变,但偏偏在太阳病变中。

这是从临床实践中来的,是非常的灵活,往往最实际的东西、最现实的东西就不是完美的。

我们讲到太阳的时候叫三阳,阳明叫二阳,那少阳是一阳。

我们讲到太阳的时候太阳是卫气,阳明的时候是胃气,其实少阳是胆气、胆阳。

从脏腑来讲,但其在身体里起什么作用呢?《黄帝内经》里讲:凡十一脏皆取决于胆。

可见胆的重要性。

因为胆是主少阳、一阳,是阳气的初生。

从八卦来讲,是震卦,是阳气虽然非常弱,非常小,但有种向上的趋势,就像初生的太阳。

这少阳之气,能鼓动全身的阳气一起运动。

为什么十一脏取决于胆呢?就是十一脏都需要靠着胆气去推动、去调理,相当于班里的文娱委员,虽然大家学习很用功,还是需要文娱委员去活跃气氛。

如果缺乏这个角色,这个班级就会死气沉沉。

一个成功的班级需要班长这个君主之官厉害,也要靠文娱委员这个少阳之气。

这个胆气就是这样,虽然很小,但蒸蒸日上,对全身脏器都有调节作用。

所以它的作用部位在全身,在十一脏。

伤寒论经病选方歌诀—少阳病篇

二、少阳病证少阳病证

少阳主枢顺畅达, 口苦咽干目眩花,

寒热往来气热郁, 玄细沉紧肋痛发,

经证暴聋目赤痛, 腑证口苦呕烦加,

关脉浮大盗汗眠, 三阳合病少阳查,

少阳三禁汗吐下, 随证权变治勿差,

少阳欲解寅卯辰, 小柴胡汤主治佳.

少阳病有三个特点:

1. 经证—耳聋, 目赤, 头痛, 治小柴胡汤.

2. 腑证—口苦, 心烦, 喜呕,

3. 三阳合病, 治在少阳—关脉浮大, 盗汗, 欲眠, 治从少阳, 治小柴胡汤

少阳病汤证歌诀小柴胡汤

小柴胡汤少阳宗,

参夏甘芩姜枣同,

寒热往来肋痛疸,

口苦脉弦呕烦从,

胆胃不合兼扶正,

胃虚气逆苔白逢,

柴胡桂枝合方用,

太阳少阳两经功。

(方中柴胡量大用半斤)。

郝万山老师讲伤寒论学习备忘之少阴病一大厚生2020年12月整理少阴病概述病位:肾经;心、肾;成因:(1)外感直中少阴;(2)邪由他经传来:表里传:太阳之邪传少阴;循经传:太阴之邪传少阴;生理:肾经:从足入腹,络膀胱属肾,穿膈过肺,循喉咙,挟舌本;其支者,络心,注胸中。

水火既济,心肾相交。

心:为火脏,为阳中之太阳,主血脉,主神志,心阳旺,心血充,气血循环不息,精神为之振作,心为五脏六腑之大主;肾:为水脏,主水液,藏精气,内寄元阴元阳,是五脏六腑阴阳之气的根本;证候特点与分类少阴病是一组心肾阴阳俱衰而又以肾阳虚衰为主的具有全身性正气衰弱的证候。

(1)脏证1)寒化①当素体阳虚而阴盛的时候,外邪从阴化寒,出现少阴的寒化证②涉及阳衰阴盛证,治疗用四逆汤③涉及到阴盛戴阳证,治疗用白通汤④涉及到阴盛格阳证,治疗用通脉四逆汤⑤涉及到阳虚身痛证,治疗用附子汤⑥涉及到阳虚水泛证,治疗用真武汤(2)热化①当素体阴虚阳亢的时候,外邪从阳化热②阴虚火旺,心肾不交证,治疗用黄连阿胶汤③阴虚水热互结证,治疗用猪苓汤(3)经证:咽痛(4)兼证①兼太阳:太少两感:麻黄附子细辛汤,等等②兼阳明:急下阳明,以救少阴;釜底抽薪(5)其他:少阴阳郁证:四肢发凉,少阴阳气内郁造成的:四逆散重要条辩:281,少阴之为病,脉微细,但欲寐也。

282,少阴病,欲吐不吐,心烦但欲寐,五六日自利而渴者,属少阴也。

虚故引水自救;若小便色白者,少阴病形悉具;小便白者,以下焦虚有寒,不能制水,故令色白也。

283,病患脉阴阳俱紧,反汗出者,亡阳也。

此属少阴,法当咽痛而复吐利。

285,少阴病,脉细沉数,病为在里,不可发汗。

286,少阴病,脉微,不可发汗,亡阳故也。

阳已虚,尺脉弱涩者,复不可下之。

阳衰阴盛证323,少阴病,脉沉者,急温之,宜四逆汤。

一次量:甘草15,干姜12,生附子10伤寒论中,干姜与附子同用的,是用生附子。

只有一个例外,是乌梅丸。

是干姜与炮附子同用。