伤寒论-太阳病篇 期末复习资料

- 格式:doc

- 大小:113.03 KB

- 文档页数:14

中医经方高手总结的《伤寒论》学习资料,建议收藏(1)

1.太阳病的中风和伤寒是其两个主要证型。

2.“太阳”能够抵御外邪,全赖人体营卫功能的正常,而营卫功能的均从胸中布达,如果营卫功能阻滞或失治、误治导致病邪由表陷入,就会出现结胸、痞满等病症。

3.太阳病治则:

太阳病表证:①表实证:发汗解表,开泄皮毛:麻黄汤。

②表虚证:发汗解表,调和营卫:桂枝汤。

太阳病里证:①蓄水:利水

五苓散(汗出而渴者);

茯苓甘草汤(不渴者)。

②蓄血:逐瘀。

桃核承气汤(轻);

抵挡汤(重)。

4.太阳病变治法:

太阳病涉及经脉证治:

项背强几几,无汗,恶风:葛根汤。

表寒里热:大青龙汤。

表寒里饮:小青龙汤。

太阳中风兼喘:桂枝加厚朴杏子汤。

太阳中风兼项背强:桂枝加葛根汤。

营卫不和邪郁肌表:桂麻各半汤。

5.太阳阳明合病:葛根汤(必自下利);葛根加半夏汤(不下利,但呕)。

《伤寒论》

明天写太阳病误治后变证的治疗。

@头条养生@头条健康@头条号#中医来了##我为中医药代言##清风计划#。

中医考试伤寒论——太阳病辨证论治细目一太阳病本证要点一中风表虚证桂枝汤证【原文】太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

(12)【释义】本条论述太阳中风表虚证治。

“阳浮而阴弱”,既指脉象浮缓,又言病机营卫不调,即卫阳浮盛、营阴失守。

风寒之邪侵袭人体,体表营卫之气受邪,卫气奋起抗邪,趋向于外,与邪相争则见发热、脉浮,故曰“阳浮者热自发”;卫气受邪,失于固密,营阴不能内守,泄漏于外,则见汗出,故曰“阴弱者,汗自出”;卫气为风寒所袭,失其“温分肉”之职,加之汗出肌疏,故见恶风恶寒。

太阳中风为表证,其热不似阳明里热发自于内,其热势不高,故曰“翕翕发热”。

太阳中风证表气不和,每每影响里气,致里气不调,肺气不利,则见鼻鸣;胃气上逆,可见干呕等。

桂枝汤方中,桂枝辛温,温经通阳,疏风散寒。

芍药酸苦微寒,敛阴和营,二者等量相配,一辛一酸,一散一敛,一开一合,于解表中寓敛汗养阴之意,和营中有调卫散邪之功,调和营卫。

因脾胃为营卫生化之本,故又用生姜、大枣益脾和胃。

生姜辛散止呕,助桂枝以调卫。

大枣味甘,补中和胃,助芍药以和营。

姜、枣合用,亦有调和营卫之功。

炙甘草补中气且调和诸药,与桂枝、生姜等辛味相合,辛甘化阳,可增强温阳之力;与芍药等酸味相配,酸甘化阴,能增强益阴之功。

要点二伤寒表实证1.麻黄汤证【原文】太阳病,头痛,发热,身疼,腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。

(35)【释义】本条论太阳伤寒的证治。

外邪袭表,正邪交争,表闭阳郁,不得宣泄,故发热;寒邪束表,卫阳被遏,失其温煦之职,故恶风。

寒为阴邪,寒性收引,营阴闭郁故无汗。

头项腰脊为太阳经脉循行之处,寒邪侵袭太阳经脉,经气运行不畅,故见头痛,腰痛,身疼,骨节疼痛。

肺主气,外合皮毛,毛窍闭塞,肺失宣降,肺气不利,故气喘。

由于其喘与毛窍闭塞相关,故言“无汗而喘”。

麻黄汤方由麻黄、桂枝、杏仁、炙甘草组成。

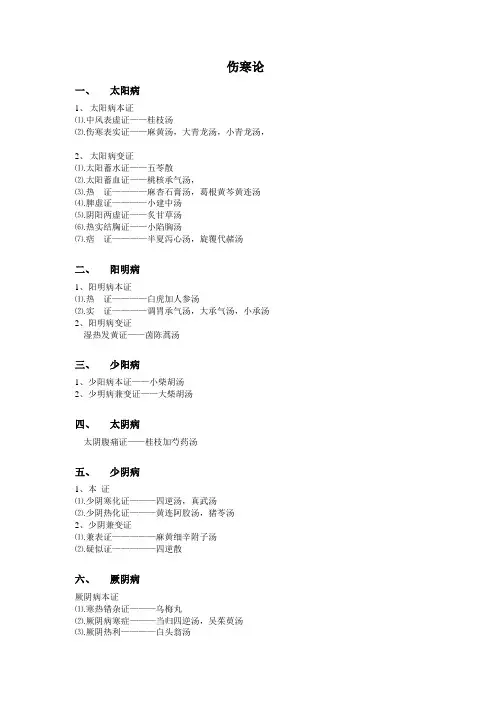

伤寒论

一、太阳病

1、太阳病本证

⑴.中风表虚证——桂枝汤

⑵.伤寒表实证——麻黄汤,大青龙汤,小青龙汤,

2、太阳病变证

⑴.太阳蓄水证——五苓散

⑵.太阳蓄血证——桃核承气汤,

⑶.热证————麻杏石膏汤,葛根黄芩黄连汤

⑷.脾虚证————小建中汤

⑸.阴阳两虚证——炙甘草汤

⑹.热实结胸证——小陷胸汤

⑺.痞证————半夏泻心汤,旋覆代赭汤

二、阳明病

1、阳明病本证

⑴.热证————白虎加人参汤

⑵.实证————调胃承气汤,大承气汤,小承汤

2、阳明病变证

湿热发黄证——茵陈蒿汤

三、少阳病

1、少阳病本证——小柴胡汤

2、少明病兼变证——大柴胡汤

四、太阴病

太阴腹痛证——桂枝加芍药汤

五、少阴病

1、本证

⑴.少阴寒化证———四逆汤,真武汤

⑵.少阴热化证———黄连阿胶汤,猪苓汤

2、少阴兼变证

⑴.兼表证—————麻黄细辛附子汤

⑵.疑似证—————四逆散

六、厥阴病

厥阴病本证

⑴.寒热错杂证———乌梅丸

⑵.厥阴病寒症———当归四逆汤,吴茱萸汤

⑶.厥阴热利————白头翁汤

七、霍乱病————理中丸

八、阴阳易后劳复病———竹叶石膏汤。

伤寒论之太阳病篇公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]一、太阳病经证:(一)中风表虚证:桂枝汤及其兼证桂枝汤证:太阳病,头痛,发热,汗出,桂枝汤主之。

(13)太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

(12)太阳病,发热汗出者,此为营弱卫强,故使汗出,欲救邪风者,宜桂枝汤。

(95)桂枝汤方:桂枝三两去皮芍药三两甘草二两(炙)生姜三两(切)大枣十二枚(擘)治法:解肌祛风,调和营卫。

(服以须臾,可啜热粥以助药力。

忌生冷、酒酪、五辛、粘滑、肉类等。

)桂枝加葛根汤证太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。

(14)桂枝加葛根汤方:葛根四两麻黄三两(去节)桂枝二两(去皮)芍药二两生姜三两(切)甘草二两(炙)大枣十二枚(擘)病机:风寒外束,营卫不和,经输不利,筋脉失养。

主证:发热,汗出,恶风,项背拘紧固缩、转动不灵。

治法:解肌祛风,调和营卫,升津舒经。

(温服一升,覆取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法将息及禁忌。

)桂枝加厚朴杏子汤证太阳病,下之微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏子汤主之。

(43)喘家,作桂枝汤,加厚朴杏子佳。

(18)桂枝加厚朴杏子汤方:桂枝三两(去皮)芍药三两生姜三两(切)甘草二两(炙)大枣十二枚(擘)厚朴二两(炙,去皮)杏仁五十枚(去皮尖)病机:风寒在表,营卫不和,肺气上逆。

主证:发热,汗出,恶风,头痛,咳喘气逆。

治法:解肌发表,降气平喘。

桂枝加附子汤证太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

(20)桂枝加附子汤方:桂枝三两(去皮)芍药三两生姜三两(切)甘草三两(炙)大枣十二枚(擘)附子一枚(炮,去皮,破八片)病机:表证未除,阳气虚弱,阴亦不足。

主症:发热,恶风,头痛,汗漏不止,四肢拘急不适,小便不利等。

治法:扶阳解表。

桂枝去芍药汤证太阳病,下之后,脉促胸满者,桂枝去芍药汤主之。

伤寒论期末复习重点1.六经病各自的主要治法及代表方剂?治法代表方太阳病解肌发汗桂枝汤或麻黄汤阳明病清热泻下白虎汤或承气汤少阳病和解少阳小柴胡汤太阴病温中祛寒理中丸少阴病回阳救逆四逆汤厥阴病清上温下乌梅丸2.麻黄汤证,桂枝新加汤证,附子汤证,皆可出现身痛,应如何鉴别与治疗?①麻黄汤证的身痛为风寒之邪闭郁肌表,营阴郁滞,并伴有发热恶寒,无汗,脉浮等表证。

治以麻黄汤发汗解表,汗出邪去则身痛自除。

②桂枝新加汤证的身痛属气营两伤,筋脉失养,证见汗出,身痛,脉沉迟,治当益气养营,调和营卫,营卫通利,气血充而身痛可止。

③附子汤证的身痛是因少阴阳虚,寒湿不化,凝滞经脉、骨节,性质属虚属寒,伴见手足寒,背恶寒,口中和,脉沉等症状,治当温经扶阳气复,寒湿去,则身痛即愈。

3.试述大青龙汤证的证候、病机、治法、方药及配伍意义?大青龙汤的主要证候为发热恶寒、身疼痛、不汗出而烦躁、脉浮紧,其中不汗出而烦躁为辩证要点。

由于伤寒表实不得汗解,阳郁不得宣泄,进而化热,郁热内扰则生烦躁。

即烦躁源于内热,内热源于表闭阳郁,阳郁源于无汗。

其总的病机为风寒外束,内有郁热,故其治法为外散风寒,内清里热。

方用大青龙汤。

方中重用麻黄,并佐以桂枝、生姜辛温发汗,外散风寒;石膏辛寒清热,以除烦躁;炙甘草、大枣和中以滋汗源。

诸药合用,既能发汗解表,又可清热除烦,为表里双解之剂。

4.麻杏甘石汤的证治?麻杏甘石汤证以喘、发热、汗出、口渴、苔黄、脉数为证候特点。

病机是邪热壅肺,肺失宣降,治宜清宣肺热,降气平喘。

故用麻黄杏仁甘草石膏汤,方中麻黄宣肺定喘,石膏用量倍于麻黄清泄肺热,两者寒热相制为用。

杏仁宣降肺气,协同麻黄平喘,甘草和中缓急,调和药性,共奏清热宣肺平喘之效。

5.心阳虚的类型,治法及代表方药?①心阳虚心悸证:心阳不足,心失所养。

发汗过多,其人叉手自冒心,心下悸,欲得按者。

治法:温通心阳。

方药:桂枝甘草汤。

②心阳虚烦躁证:心阳虚弱,心神不敛。

心悸烦躁,舌淡苔白,火逆下之,因烧针烦躁者。

伤寒论考试重点全面总结(皓月)一,问答:1、伤寒提纲六大纲领及其病机。

1太阳病脉证提纲:太阳之为病,脉浮。

头项强痛而恶寒。

病机:外邪袭表,营卫不和。

2阳明病提纲:阳明之为病,胃家实是也。

病机:燥热亢盛,正邪剧烈相争。

3少阳病脉证提纲:少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。

病机:邪犯少阳,正邪交争于半表半里之间,致胆火内郁,枢机不利。

影响到脾胃的运化功能障碍或三焦的决读失权。

4太阴病提纲:太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。

(若下之,必胸下结硬。

)病机:脾阳虚弱,寒湿内盛。

5少阴病提纲:少阴之为病,脉微细,但欲寐也。

病机:全身气血虚衰。

6厥阴病提纲:厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

病机:阴阳错杂,虚风内动。

2简述太阳中风与太阳伤寒证的主要脉证、病机和治法。

(简述太阳病伤寒、中风的鉴别要点。

)太阳中风主症:①发热—风邪犯表,卫阳浮盛,抗邪于外。

②汗出—卫阳不固,营阴失守。

③恶风寒—邪扰卫阳,卫阳失其温煦。

④鼻鸣—肺合皮毛,开窍于鼻,皮毛受邪,肺窍不利。

⑤干呕—胃为卫之源,表气失和,卫病干胃,胃气上逆。

病机:风邪袭表,卫强营弱。

治法:解肌祛风,调和营卫(方要桂枝汤)太阳伤寒主症:①头痛、发热、恶风—寒邪伤于肌表。

②身疼体痛骨节疼痛—寒凝经脉,经气不利。

③无汗—寒性收引,汗孔闭塞。

④喘—肺合皮毛,表闭则肺气不宣。

病机:寒邪袭表,卫阳郁遏,营阴郁滞。

治法:发汗解表,宣肺平喘(方要麻黄汤)。

3、猪苓汤与五苓散区别?证型病因病机证侯治则方药鉴别要点五苓散证膀胱气化失职表邪入腑,水蓄下焦发热、口渴、小便不利、脉浮烦渴、饮不解渴,水入即吐,兼有表证利水通阳化气兼解表邪猪苓茯苓泽泻桂枝白术尚有表邪水蓄下焦津液未伤猪苓汤证阳明病下后伤津,水热结于下焦心烦不得眠,咳而呕渴,发热不恶寒养阴清热阿胶滑石阴虚有热水热互结津液不足①五苓散②猪苓汤病机及治法特点比较。

脉浮:①表未解,阳浮而阴弱,其脉必浮而无力。

《伤寒论》复习资料一、单项选择1. 现在最通用的《伤寒论》版本是宋本2. 太阳病与阳明病同时出现的称合病3. 太阳病证未解又出现阳明病证的称并病4. 外感病起病即表现为三阴病的称直中5. 太阳纲领不包括以下哪项发热6. 太阳伤寒证的基本病机风寒外束,卫闭营郁7. 太阳中风证的主要证候发热,头项强痛,汗出恶风,脉浮缓8. 太阳伤寒证的主要证候发热恶寒,头身难过,无汗而喘,脉浮紧9. 太阳病的治疗总则是辛温发汗解表10. 太阳病中风证发热的特点是翕翕发热11. 以下哪项不是桂枝汤的适应证脉浮紧,发热汗不出者12. 太阳中风证汗出的体系是风寒外袭,卫外不固,营不内守13. 太阳中风证的治法是解肌祛风,调停营卫14. 太阳中风兼阳虚漏汗证的主治方是桂枝加附子汤15. 哪项不属于桂枝加附子汤证的主证心烦16. 以下哪项不属于太阳中风的兼证桂枝加芍药汤17. 桂枝加葛根汤证的治法是解肌祛风,升津舒经18. 桂枝新加汤证身难过的病机气营不足,筋脉失养19. “太阳病,下此后,脉促胸满者”的治疗方剂是桂枝去芍药汤20. 桂枝加葛根汤主治太阳中风,经输不利21. 太阳病,下之,微喘者宜桂枝加厚朴杏子汤22. 桂枝加附子汤证“小便难”的病机是过汗伤阴损阳,气化不利,化源不足23. 桂枝新加汤中,芍药和生姜的用量是芍药 4 两,生姜 4 两24. 以下病证,属“桂枝汤主之”的是太阳病,头痛,发热,汗出,恶风者25. 以原文为据,以下脉证,哪项在太阳中风纲领中未明述头痛26. 伤寒表实证的病机为风寒束表,卫闭营郁27. 太阳伤寒兼经输不利,治宜葛根汤28. 太阳伤寒兼内热,治宜大青龙汤29. 大青龙汤证的辨证要点是不汗出而烦躁30. 太阳伤寒兼水饮,治宜小青龙汤31. 大青龙汤证中“烦躁”的病机表闭阳郁,郁热内扰32. 依照原文以下哪项不属于麻黄禁例酒客33. 哪项不为太阳伤寒证与太阳中风证所共有无汗34. 葛根汤的药物组成桂枝汤 +麻黄、葛根35. 服桂枝汤后“若形似疟,一日再发者,汗出必解”治宜桂枝二麻黄一汤36. 桂枝二越婢一汤证的治法为微发其汗兼清里热37. 太阳病变证的治则观其脉症,知犯何逆,随证治之38. 病发热头痛,脉反沉若不差,身体难过,当救其里,宜四逆汤39. 治疗热扰胸膈证的主方栀子豉汤40. 栀子豉汤证的“虚烦”是无形邪热,所致心烦41. 治热扰胸膈兼腹满证的主方是栀子厚朴汤42. 依照《伤寒》原文,麻杏甘石汤证的证候特点汗出而喘,无大热43.以下除何方外均有表里双解的作用A 麻杏甘石B 五苓散C 大青龙AD 小青龙E葛根芩连汤44.葛根芩连汤中“下利”的体系是太阳中风误下,里热挟表邪,内迫肠道45.患者李某,女, 25,初患太阳病,经某医给桂枝汤,附后周身大汗出,旋即口渴殊甚,脉象洪大,舌质红,苔黄,体温增高,能够何方主治白虎加人参汤46.患者刘某,男, 24 岁,发热恶寒汗出 3 天,经某医给桂枝汤,恶寒消失,但发热仍在,旋即出现气喘,汗出,咳嗽黄痰,舌质红,脉数而大,能够何方主治麻杏甘石汤47. 桂枝人参汤证的病机是脾虚寒湿兼表邪不解48. 茯苓桂枝白术甘草汤主治脾虚而饮停中焦49. 太阳病发汗过多,病人叉手自冒心,心下悸,欲得按,其治疗方剂桂枝甘草汤50. 原文见“火逆下之,因烧针而烦躁者”应用桂枝甘草龙骨牡蛎汤51. 苓桂术甘汤证症状可见心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉迟52. 桂枝加桂汤中重用桂枝的目的通心阳而平冲逆53. 真武汤证“有人仍发热,心下悸,头眩身瞤动,振振欲辟地” ,其中“身瞤动,振振欲辟地” 的病机阳虚失于温养,水气浸渍,四肢经脉54. 厚朴生姜半夏甘草人参汤主治证脾虚气滞腹胀证55. 茯苓四逆汤的药物组成茯苓,人参,附子,甘草,干姜56. 原文“发汗,若下之,病仍不解,烦躁者”其治疗方剂是茯苓四逆汤57. 炙甘草汤证的脉症见伤寒心动悸,脉结代58. 真武汤的方药组成茯苓,白术,白芍,附子,生姜59. 小建中汤有“心中悸而烦”其病机为中焦虚寒,气血不足,复被邪扰60. 以下不是炙甘草汤方药组成的是白术,芍药61. 以下各项症状,不属于干姜附子汤证的是心下悸62. 茯苓桂枝白术甘草汤证的脉象应为脉沉紧63.王某,男, 40,自述心悸而痛,喜按,多天来服好多止痛药无效,大小便正常,时有自汗出,脉微缓,苔白滑,临证辩证当是桂枝甘草汤证64.邓某,女, 39 岁,近期时有气痛,自脐下少腹起,上冲到心,顷止,己而复作,夜间尤甚,舌苔白滑,脉沉迟,临床辩证是桂枝加桂汤65. 刘某,女,47 岁,患风芥蒂数年,近期心慌,心中悸动不安,舌苔薄白,脉结代,临床最正确辩证为炙甘草汤证66. 黄连汤证为上热下寒证67. 蓄水证的治法为通阳化气行水,外散风寒68. 水逆证治疗用五苓散69. 蓄血轻症中神志方面的表现为其人如狂70. 抵当汤的治法为破瘀泻热71. 蓄血证病势较缓应用抵当丸72. 抵当汤的主证中哪项是错误的小便不利73. 大陷胸丸的药物组成大陷胸汤 +葶苈子、杏仁、白蜜74. 原文“病有结胸,有脏结,其状何如答曰:按之痛。

《伤寒论》太阳病篇总结,干货太阳病篇总结1、太阳本证包括太阳经证(太阳中风、太阳伤寒、表郁轻证)、太阳腑证(太阳蓄水、太阳蓄血);2、太阳变证:3、太阳类似证分述如下:1、太阳病症(1)太阳经证1)太阳中风(桂枝汤—解肌祛风调和营卫)发热、汗出、恶风、头项强痛,脉浮缓为临床表现;以风邪袭表、卫强营弱、营卫失和为基本病机。

2)太阳伤寒(麻黄汤—发汗散寒宣肺平喘)恶寒发热、无汗而喘、全身疼痛、脉浮紧为临床表现;以寒邪袭表、卫病营郁为基本病机。

3)表郁轻证(桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤小发其汗。

而表有小邪不解,里有轻度郁热而兼见烦躁者,则用桂枝二越婢一汤小发其汗,兼清郁热)以发热恶寒、阵发发作如疟状、身痒、面赤为主要临床表现;以表证日久、表有小邪闭郁不解,且营卫之气已经不足为基本病机。

(2)太阳腑证1)五苓散(外疏内利表里两解)病在气分,太阳膀胱气化不利而水邪内蓄,一般称为太阳蓄水证,以小便不利,渴欲饮水,少腹苦里急且伴有表证为表现。

2)核桃承气汤(泄热化瘀)抵当汤(丸)(破血逐瘀)病在血分,表邪循经入里化热,热和血结于下焦而血热内蓄,一般称为太阳蓄血证,以如狂或发狂,少腹急结或硬满为主要临床表现。

2、太阳病变证:失治或误治后,新的病证不具备六经病的特征,不能用六经正名来命名。

或寒或热、或虚或实、或寒热错杂、或虚实兼见、变化多端,并无固定程式所循,如:热郁胸膈的虚烦证、邪热壅肺的咳喘证、里热夹表邪的下利证、内脏阳虚证、阳虚兼水气证、以及阴阳气血两虚证、邪气与痰水互结的结胸证、气机壅滞升降失调之心下痞证等症候的辨证论治。

a.【热证】——病位不同《上焦热证》无形邪热留扰胸膈用栀子豉汤类。

邪热壅肺用麻黄杏仁甘草石膏汤。

《中焦热证》热入阳明,津气两伤用白虎加人参汤。

《中下焦热证》热迫肠道用葛根芩连汤。

b.【虚寒证】——所伤脏腑不同,病情轻重兼挟不同《心阳虚证》心阳虚心悸用桂枝甘草汤。

心阳虚烦躁用桂枝甘草龙骨牡蛎汤。

伤寒期末重点整理这是我们整理出来的,有不完整的大家就自己改下,顺便和我说下喽,祝大家考试顺利哈!考试时间1月14号9点到11点考试地点:1109总论1、《伤寒论》本来是《伤寒杂病论》的一部分,为东汉张仲景所著。

2、《伤寒论》由王叔和命名。

3、南宋(1144年)成无己《注解伤寒论》——第一个全文注解伤寒论的人。

4、六经传变主要取决于:一是决定于正气的盛衰。

二是决定于邪气的轻重。

三是决定于治疗的当否。

四是决定于体质的差异。

第一章辨太阳病脉证并治1、太阳病分为伤寒、中风、温病2、太阳伤寒和太阳中风的鉴别要点:相同点均以发热、头痛、恶风寒、脉浮为基本特征。

不同点太阳伤寒无汗而喘,太阳中风有汗。

太阳伤寒脉浮紧,太阳中风脉浮缓。

3、六经病头痛的特点:(我那时候没记清楚,谁记清楚的告诉下我呗)4、桂枝汤证病机:风寒外袭,卫阳浮盛以抗邪,卫外不固,营阴外泄,营卫失调主症:汗出,发热,恶风,头痛,脉浮缓治法:解肌祛风,调和营卫方药:桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣5.桂枝汤的六个兼证:桂枝加葛根汤证、桂枝加厚朴杏子汤证、桂枝加附子汤证、桂枝去芍药汤证、桂枝去芍药加附子汤证、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证6. 麻黄汤证病机:风寒外束,卫阳被遏,营阴郁滞,肺气失宣主症:恶寒、发热、无汗而喘、头痛、周身疼痛、脉浮紧治法:辛温发汗,宣肺平喘方药:麻黄、桂枝、甘草、杏仁7.麻黄汤的兼证:葛根汤证、葛根汤与葛根加半夏汤证、大青龙汤证、小青龙汤证8、小青龙汤麻黄(去节)芍药细辛干姜甘草(炙)桂枝各三两(去皮)五味子半升半夏半升(洗)病机:风寒束表,水饮内停主症:恶寒,发热,咳嗽,气喘,呕恶,脉浮紧(或浮滑),或兼见其他水饮内停的症状治法:辛温解表,温化水饮8、表郁轻证:桂枝加麻黄各半汤证、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤证、9、蓄水证(五苓散方)重点猪苓十八铢(去皮)泽泻一两六铢白术十八铢茯苓十八铢桂枝半两(去皮)病机:水蓄膀胱,气化不利,兼有表证未除主症:小便不利,少腹硬满,渴欲饮水,饮不解渴,甚则饮入即吐,苔白滑治法:通阳化气利水,兼以解表10、蓄血症的名称:桃核承气汤证、抵当汤证、抵当丸证11、桃核承气汤证病机:血热互结于下焦抵当汤证:先治里后解表(同四逆汤)12、太阳病变证热证有哪些:栀子豉汤类证、麻杏甘石汤证、白虎加人参汤证、葛根黄芩黄连汤证13、栀子豉汤类证主症:心烦不得眠,心中懊憹,反复颠倒,或胸中窒,或心中结痛从轻到重的临床表现:心烦、心中懊憹、胸中窒、心中结痛14、麻黄杏仁甘草石膏汤病机:邪热壅肺主症:汗出而喘息咳嗽,身热或高或低而不恶寒,尚有口渴,苔黄、脉数等。

《伤寒论》—太阳病篇核心总结尽在此篇!太阳病太阳本病中风,以桂枝汤主之伤寒以麻黄汤主之风寒两感,以桂枝麻黄各半汤,桂枝二麻黄一汤主之伤寒而内有火郁,以大青龙汤主之中风内有火郁,以桂枝二越婢一汤主之伤寒而内有水饮结中上焦,以小青龙汤主之表已解而内燥,以白虎汤,白虎加人参汤主之表未解而里湿,以五苓散,茯苓甘草汤主之表退而热结血分,以桃核承气汤、抵当汤、丸主之太阳坏病入阳明去路∶表寒未解,而内有火郁,以麻黄杏仁甘草石膏汤主之表解而内燥,以人参石膏汤主之表解而里热,以调胃承气汤主之入太阴去路∶表未解而里湿,以五苓散主之表解而里阳虚,以甘草干姜汤主之表解而里阴虚,以芍药甘草汤主之表未解而里寒急,先以四逆汤主之,后以桂枝汤主之表风未解而里虚,以桂枝加芍药生姜人参新加汤主之表未解而里热,以葛根黄芩黄连汤主之表未解而里寒,以桂枝去芍药汤,桂枝去芍药加附子汤主之表风未解而里微咳,以桂枝加厚朴杏仁汤主之表解而里湿,以桂枝去芍药加茯苓白术汤主之表虚而里实,以浓朴生姜甘草半夏人参汤主之里实而宜吐,以栀子浓朴汤栀子干姜汤,栀子香豉汤,栀子甘草汤,栀子生姜汤,随证主之入少阴去路∶表虚汗漏,以桂枝加附子汤主之(汗出不止,恶风,小便难,四肢拘急,难以屈伸)里虚恶寒,以芍药甘草附子汤主之里寒有湿,以茯苓白术桂枝甘草汤主之里寒有水,以真武汤主之里虚亡阳,以桂枝甘草汤主之里寒欲作奔豚,以桂枝加桂汤,茯苓桂枝甘草大枣汤主之里虚亡阳惊狂,以桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎汤主之里虚亡阳烦躁,以桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之表解而里阳虚,以茯苓四逆汤,干姜附子汤主之太阳坏病结胸痞证结胸证重者,以大陷胸汤,大陷胸丸主之轻者以小陷胸汤主之痞证表未解而里虚,以桂枝人参汤主之表已解而里实,上有热,以大黄黄连泻心汤主之表已解而里实,下有寒,以附子泻心汤主之表解而里有水,以十枣汤主之表解而里有寒、有热,以生姜泻心汤,甘草泻心汤主之里湿而便滑,以赤石脂禹余粮汤主之里湿而水停,以五苓散主之表解而里郁,以旋复花代赭石汤主之里寒而可吐,以瓜蒂散主之从古至今,《伤寒论》的神话一直在流传,“药少而精,出神入化、起死回生、效如桴鼓”,正是经方千年不衰的真相。

一、太阳病第一节太阳病纲要1、太阳病:太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

(1)2、太阳中风证:太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

(2)3、太阳伤寒证:太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。

(3)第二节太阳病本证(-)太阳病表证-中风表虚证1、桂枝汤证太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自岀,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

(12)病机:风邪袭表,卫强营弱,营卫失调治则:解肌祛风,调和营卫组成:桂枝芍药甘草生姜大枣啜热稀粥,遍身絮紮微似有汗者益佳。

若病重者,一日一夜服,周时观之。

13.太阳病,头痛,发热,汗出,恶风,桂枝汤主之。

195.太阳病,发热汗出者,此为营弱卫强,故使汗岀,欲救邪风者,宜桂枝汤。

53、病常自汗出者,此爲榮软和。

榮氣和者,外不諧,以衛氣不共榮氣諧和故爾。

以榮行脈中,衛行脈外,復發其汗,榮衛和則愈。

宜桂枝湯。

54、病人藏無他病,時發熱、自汗岀而不愈者,此衛氣不和也,先其時發汗則愈,宜桂枝湯。

2、桂枝汤禁例16下.桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之也。

常须识此,勿令误也。

3、桂枝汤兼证20、太陽病,發汗,遂漏不止,其人惡風,小便難,四肢微急,難以屈伸者,桂枝加附子湯主之。

桂枝加附子汤方汗因过发漏漫漫,肢急常愁伸屈难,尚有尿难风又恶,桂枝加附一枚安于桂枝汤方内,加附子一枚,炮,去皮,破八片,余依前法。

)二伤寒表实证1、麻黄汤证太阳病,头痛、发热,身疼,腰痛,计节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。

(35)病机:卫阳被遏,营阴郁滞治则:发汗解表,宣肺平喘组成:麻黄桂枝甘草杏仁煎服:先煮麻黄。

温服八合,覆取微似汗。

2、麻黄汤兼证(1)离根汤,离根加半夏汤证31.太阳病,项背强几几,无汗恶风,葛根汤主之。

葛根湯方四两葛根三两麻,枣枚十二效堪嘉,桂甘芍二姜三两,无汗憎风下利夸。

葛根四兩麻黄三兩(去節)桂二兩(去皮)芍藥二兩(切)甘草二兩(炙)生拄三兩(切)大棗十二枚(掰)右七味,以水一鬥,先煮麻黄、葛根,減二升,去白沫,內諸藥,煮取三升,去滓,溫服一升,複取微似汗,余如桂枝法將息及禁忌。

伤寒论太阳病篇试题1.下列哪一项是太阳病提纲:()A.脉浮,头项强痛而恶寒(正确答案)B.脉浮,发热恶寒,头痛C.脉浮数,头身疼痛,恶寒D.脉浮紧,发热恶寒,无汗而喘E.脉浮缓,发热恶寒,汗出2.以下除哪项外,均为桂枝汤证可见之脉症:()A.脉浮弱B.脉浮数C.身体疼痛D.项背强(正确答案)E.鼻鸣干呕3.太阳伤寒证的病机是:()A.风寒袭表,营卫失调,营阴外泄B.风寒袭表,经气不利C.风寒袭表,卫气被遏,营阴郁滞(正确答案)D.风寒袭表,卫气被遏,阳郁内热E.以上都不是4.太阳伤寒证的主要脉症是:()A.发热,微恶寒,咳嗽,口渴,脉浮略数B.发热,恶寒,无汗,烦躁,身痛,脉浮紧C.发热,恶寒,无汗,项强,脉浮紧D.发热,恶寒,无汗,头痛,身疼痛,脉浮紧(正确答案)E.发热,恶寒,咳嗽,喘息,脉浮紧5.原文“太阳病,下之后,其气上冲者……”,当治以:()A.桂枝加桂汤B.桂枝汤(正确答案)C.瓜蒂散D.麻黄汤E.苓桂枣甘汤6.桂枝加葛根汤证的辨证要点是:()A.汗出、项强(正确答案)B.汗出、恶风C.汗出、发热D.无汗、项强E.无汗、恶寒7.《伤寒论》中,通过发汗而止利的汤方是:()A.大青龙汤B.麻黄汤C.小青龙汤D.葛根汤(正确答案)E.葛根芩连汤8.大青龙汤证的病机主要是:()A.寒邪束表、内郁化热(正确答案)B.风邪袭表、营卫不和C.寒邪袭表、营阴郁滞D.风寒外袭、少阴阳虚E.外感寒邪、内伤饮食9.“伤寒表不解,心下有水气”针对这种病机,选方应用:()A.小青龙汤(正确答案)B.大青龙汤C.麻黄汤D.桂枝汤E.葛根汤10.桂枝甘草汤证的病机是:()A.发汗过多、损伤心阳(正确答案)B.发汗过多、损伤卫阳C.发汗过多、伤及营血D.发汗不彻、邪不外达E.以上都不是10.桂枝加桂汤证,重用桂枝的用意是:()A.温通心阳、以制肾水(正确答案)B.温阳解表C.增强行水D.温通太阳、调和营卫E.通阳散寒11.下列哪一项不是苓桂术甘汤证:()A.心下逆满B.气上冲胸C.起则头眩D.脉浮紧(正确答案)E.身为振振摇12.厚朴生姜半夏甘草人参汤证的主症腹胀满,是属下列哪一项:()A.虚胀(正确答案)B.实胀C.食湿停滞D.虚少实多E.虚多实少13.下列哪一项不应属真武汤证:()A.发热、心下悸B.头眩、身瞤动C.小便不利D.四肢沉重、疼痛E.汗出而喘(正确答案)14.太阳中风兼阳虚汗漏证的主治方为:()A.桂枝附子汤(正确答案)B.桂枝去芍药加附子汤C.桂枝去桂加茯苓白术汤D.桂枝甘草龙骨牡蛎汤E.桂枝加附子汤15.桂枝加附子汤用于:()A.风湿相搏而身体疼痛,汗多者(正确答案)B.麻黄汤证汗后所导致大汗不止者C.太阳病发汗太过而阳虚汗漏者D.少阴病复感寒邪E.太阳中风误下导致阴阳两虚者16.发汗后,身疼痛,脉沉迟者,治疗用:()A.先温中扶阳,后酸甘化阴B.桂枝汤C.附子汤D.桂枝新加汤(正确答案)E.大青龙汤17.桂枝加附子汤证中的“四肢微急,难以屈伸”的机理是:()A.太阳中风过汗,损伤营血,筋脉失养B.外邪未解,经气不舒,筋脉失养C.汗伤营血,血虚寒凝,气血运行不畅D.阳不温煦,阴不濡养,筋脉失养(正确答案)E.风寒湿留滞关节,肢节不利18.原文“伤寒,脉结代,心动悸,炙甘草汤主之。

太阳病辩证论治一、太阳病辨证纲要及分类1、太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

辨证要点:恶寒(恶风),或伴发热,头痛连项,脉浮。

病机:邪束太阳,经气不利,正邪交争,营卫失和。

意义:太阳病提纲(诊断标准)。

凡此后言太阳病者,即具此证此脉。

2、太阳病,发热汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

辨证要点:发热,汗出,头痛,恶风,脉浮缓。

病机:外邪袭表,卫不外固,营不内守,营卫不和.3、太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒辨证要点:恶寒,头身痛,无汗,脉浮紧。

病机:风寒外束,卫阳被遏,营阴郁滞.二、太阳病本证(一)中风表虚证【桂枝汤证】12、太阳中风,阳浮而阴弱。

阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。

啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之.13、太阳病,头痛发热,汗出恶风,桂枝汤主之.辨证要点:汗出,发热,恶风,头痛,脉浮缓。

病机:外邪袭表,卫阳不固,营阴外泄。

治法:解肌祛风,调和营卫。

方用桂枝汤.桂枝汤:桂枝三两芍药三两甘草二两生姜三两大枣十二枚95、太阳病,发热汗出者,此为荣弱卫强,故使汗出,欲救邪风者,宜桂枝汤。

辨证要点:桂枝汤除用于太阳中风证外,还可用于:①初服桂枝汤,反见烦闷者,表证仍在,无其他里证;②有太阳伤寒见证,但脉浮弱,经攻下及峻汗后正气受损,不耐麻黄汤峻汗者。

53、病常自汗出者,此为荣气和.荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。

以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈。

54、病人藏无他病,时发热、自汗出而不愈者,此卫气不和也,先其时发汗则愈,宜桂枝汤。

辨证要点:杂病之自汗及阵发性发热、汗出久久不愈,无明显脏腑病变及其他表里证。

辨证要点:杂病之自汗及阵发性发热、汗出久久不愈,无明显脏腑病变及其他表里证。

病机:营卫不和.治法:调和营卫,先其时发汗,方用桂枝汤。

意义:桂枝汤不仅可用于治疗太阳病,也可用于治疗杂病,凡营卫不和者,皆可用之。

【桂枝汤证兼证】20、太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之.辨证要点:恶风发热,头痛,汗漏不止,四肢拘急不适,小便不利等.病机:表证未除,阳气虚弱,阴亦不足。

伤寒期末考试复习大纲六经提纲条文:太阳病:(一)太阳之为病,脉浮,头项强痛而悪寒。

阳明病:(一八〇)阳明之为病,胃家实是也。

少阳病:(二六三)少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。

太阴病:(二七三)太阴之为病,腹満而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。

若下之,必胸下结鞕。

少阴病:(二八一)少阴之为病,脉微细,但欲寐也。

厥阴病:(三二六)厥阴之为病,消渇,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔。

下之利不止。

条文:107条;方剂:51个太阳病篇:条文(43条)(一)太阳之为病,脉浮,头项强痛而悪寒。

(二)太阳病,发热,汗出,悪风,脉缓者,名为中风。

(三)太阳病,或已发热,或未发热,必悪寒,体痛,呕逆,脉阴阳倶紧者,名为伤寒。

(一二)太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬悪寒,淅淅悪风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

(一三)太阳病,头痛,发热,汗出,悪风,桂枝汤主之。

(一六)太阳病三日,已发汗,若吐、若下、若温针,仍不解者,此为壊病,桂枝不中与之也,観其脉证,知犯何逆,随证治之。

桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之也。

常须识此,勿令误也。

(一四)太阳病,项背强几几,反汗出悪风者,桂枝加葛根汤主之。

(一八)喘家作,桂枝汤加厚朴、杏子佳。

(四三)太阳病,下之微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏子汤主之。

(二〇)太阳病,发汗,遂漏不止,其人悪风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

(六二)发汗后,身疼痛,脉沉遅者,桂枝加芍薬生姜各一両,人参三両新加汤主之。

(三五)太阳病,头痛,发热,身疼,腰痛,骨节疼痛,悪风,无汗而喘者,麻黄汤主之。

(三一)太阳病,项背强几几,无汗,悪风,葛根汤主之。

(三八)太阳中风,脉浮紧,发热,悪寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。

若脉微弱,汗出悪风者,不可服之,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

(四〇)伤寒表不解,心下有水气,干呕,发热而咳,或渇,或利,或噎,或小便不利,少腹満,或喘者,小青龙汤主之。

一、太阳病经证:(一)中风表虚证:桂枝汤及其兼证桂枝汤证:太阳病,头痛,发热,汗出,桂枝汤主之。

(13)太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

(12)太阳病,发热汗出者,此为营弱卫强,故使汗出,欲救邪风者,宜桂枝汤。

(95)桂枝汤方:桂枝三两去皮芍药三两甘草二两(炙)生姜三两(切)大枣十二枚(擘)治法:解肌祛风,调和营卫。

(服以须臾,可啜热粥以助药力。

忌生冷、酒酪、五辛、粘滑、肉类等。

)桂枝加葛根汤证太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。

(14)桂枝加葛根汤方:葛根四两麻黄三两(去节)桂枝二两(去皮)芍药二两生姜三两(切)甘草二两(炙)大枣十二枚(擘)病机:风寒外束,营卫不和,经输不利,筋脉失养。

主证:发热,汗出,恶风,项背拘紧固缩、转动不灵。

治法:解肌祛风,调和营卫,升津舒经。

(温服一升,覆取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法将息及禁忌。

)桂枝加厚朴杏子汤证太阳病,下之微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏子汤主之。

(43)喘家,作桂枝汤,加厚朴杏子佳。

(18)桂枝加厚朴杏子汤方:桂枝三两(去皮)芍药三两生姜三两(切)甘草二两(炙)大枣十二枚(擘)厚朴二两(炙,去皮)杏仁五十枚(去皮尖)病机:风寒在表,营卫不和,肺气上逆。

主证:发热,汗出,恶风,头痛,咳喘气逆。

治法:解肌发表,降气平喘。

桂枝加附子汤证太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

(20)桂枝加附子汤方:桂枝三两(去皮)芍药三两生姜三两(切)甘草三两(炙)大枣十二枚(擘)附子一枚(炮,去皮,破八片)病机:表证未除,阳气虚弱,阴亦不足。

主症:发热,恶风,头痛,汗漏不止,四肢拘急不适,小便不利等。

治法:扶阳解表。

桂枝去芍药汤证太阳病,下之后,脉促胸满者,桂枝去芍药汤主之。

(21)桂枝去芍药汤方:桂枝三两(去皮)生姜三两(切)甘草二两(炙)大枣十二枚(擘)病机:表邪未解,胸阳不振。

伤寒论期末复习资料1、“伤寒”的涵义是什么?《伤寒论》的作者、整理者、注家。

“伤寒”的涵义①广义:一切外感热病的总称。

②狭义:外感风寒,感而即发的疾病。

《伤寒论》的作者张仲景,原著为《伤寒杂病论》,王叔和将其中的伤寒部分整理成册,名为《伤寒论》。

《伤寒论》创立了六经辨证的理论体系。

成无己《注解伤寒论》开创了注解《伤寒论》之先河。

2、何谓传变、变证(坏病)、合病、并病、直中?传,是指疾病循着一定的趋向发展;变,是指病情在某些特定的条件下不循一般规律而发生性质的改变,但传变多互称。

传经:包括了循经传和越经传。

合病:是指两经或三经同时发病,而无先后次第之分者。

并病:指一经的病证未罢,而另一经病证又起,有先后次第之分者,称为“并病”。

直中:指疾病不经太阳、少阳、阳明阶段,直接表现为三阴病证的一种发病方式。

变证(坏病)坏病:指因误治而致病情变化,已无六经病症候可循的病症。

“观其脉证,知犯何逆,随证治之”,是太阳病变证的处理原则,更是辨证论治的基本原则,是《伤寒论》辨证方法的主要精神所在。

5、如何理解太阳病提纲证“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒”。

(1)本条是太阳病的提纲证,主要脉证皆包括在内。

“脉浮”:浮者病在表,“太阳”为六经藩篱,主一身之表,邪犯太阳,邪正交争,卫气浮盛于表。

“头项强痛”:太阳病头痛的特点,邪束太阳,经气不利。

“恶寒”:外邪束表,卫阳被遏,“有一分恶寒,即有一分表证”。

6、如何区别太阳中风、伤寒、温病?三证各自的病因病机、脉症特点及治则方药如何?“太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

”(2)“太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。

”(3)“太阳病,发热而渴,不恶寒者为温病”(6)7、太阳中风证的症候、病机、治法、方药是什么?“太阳中风,阳浮而阴弱。

阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。

啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

”(12)太阳中风主症:汗出,发热,恶风,头痛,脉浮缓。

太阳病复习整理太阳病“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒”:(1)太阳病:分为太阳病的经证和腑证;(2)太阳病兼证、变证。

1、太阳病经证,根据感邪性质和体质的差异,分为:(1)太阳中风证——桂枝汤证(2)太阳伤寒症——麻黄汤证(3)表郁轻证桂枝汤证太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。

啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

(12)主症:恶寒发热,头项强痛,汗出恶风,口不渴,脉浮缓(无力)病机:风寒外袭,卫强营弱治法:解肌祛风,调和营卫主方:桂枝汤药物组成:桂枝白芍炙甘草生姜大枣麻黄汤证太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。

(35)主症:恶风发热,周身疼痛,喘咳,无汗,口不渴,脉浮紧病机:风寒外束,卫强营郁,肺气失宣治法:发汗解表,宣肺平喘主方:麻黄汤药物组成:麻黄桂枝炙甘草杏仁2、太阳病经证的表邪不解,随经入腑,成为太阳病腑证。

太阳腑证分为:蓄水证:邪与水结,膀胱气化不利——五苓散证蓄血证:邪热与瘀血结于下焦——桃核承气汤证;抵当汤证、抵当丸证五苓散证太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲得饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。

若脉浮,小便不利,微热消渴者,五苓散主之。

(71)中风发热,六七日不解而烦,有表里证,渴欲饮水,水入则吐者,名曰水逆,五苓散主之。

(74)主症:小便不利,少腹硬满,渴欲饮水,饮不解渴,甚或水入即吐,苔白润滑,或兼身微热,恶寒,脉浮数。

病机:水蓄下焦,气化不利,兼有表证治法:化气行水,兼以解表主方:五苓散药物组成:猪苓泽泻白术茯苓桂枝桃核承气汤证(抵当汤证、抵当丸证)太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下,下者愈。

其外不解者,尚未可攻,当先解其外;外解已,但少腹急结者,乃可攻之,宜桃核承气汤。

(106)太阳病六七日,表证仍在,脉微而沉,反不结胸,其人发狂者,以热在下焦,少腹当鞕满,小便自利者,下血乃愈。

所以然者,以太阳随经,瘀热在里故也,抵当汤主之。

第一章辨太阳病脉症并治第一节太阳病纲要一、太阳病脉症提纲(1)太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

病因病机——太阳主表,卫外。

外感先病太阳。

症状解读——脉浮:邪在外,卫气浮于外抗邪。

正气未虚。

头项强痛:太阳经循行头项,外邪易犯,风寒外束,经气受阻。

恶寒:外邪束表,卫气被遏,不能“温分肉”。

二、太阳病分类提纲(2)太阳病,发热、汗出、恶风、脉缓者,名为中风。

病因病机——风寒袭表、营卫失调。

症状解读——发热:风寒袭表,阳浮抗邪。

汗出、恶风:风性疏泄,伤于卫阳。

卫外失固,营不内守,营阴外泄。

脉缓:营阴外泄。

(3)太阳病,或已发热、或未发热,必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者,名为伤寒。

症状解读——或已发热或未发热:与感邪、体质、卫气郁闭有关。

(风寒甚,卫气郁闭重未能达表则不发热。

)体痛:寒性凝滞。

风寒束表,卫阳被遏,营阴郁滞,经气运行不畅。

呕逆:风寒束表,表气郁闭,里气不和,胃失和降。

脉阴阳俱紧:***寒性凝滞,郁闭营卫,无汗脉紧。

(6)太阳病,发热而渴,不恶寒者为温病。

若发汗已,身灼热者,名风温。

风温为病,脉阴阳俱浮,自汗出、身重、多眠睡,鼻息必鼾、语言难出。

若被下者,小便不利,直视失溲。

若被火者,微发黄色,剧则如惊痫,时瘛疭,若火熏之。

一逆尚引日,再逆促命期。

症状解读——发热而渴,不恶寒:温邪犯表,化热伤津。

误治解读——误汗:温病误用辛温发汗,则变为风温。

热邪鼓动气血,身灼热、脉浮盛有力。

热盛迫津外泄,自汗出。

伤津,身重。

热扰神明,多眠睡、语言难出。

邪热壅肺,鼻息必鼾。

误下:攻下伤阴伤津,小便不利。

肝肾阴精不能上承于目,直视。

热盛神昏,关门不固,二便失禁。

误火:热盛伤津,动风,惊痫、瘛疭。

热伤肝胆,水不涵木,黄疸。

三、辨病发于阳、发于阴(7)病有发热恶寒者,发于阳也;无热恶寒者,发于阴也。

发于阳,七日愈。

发于阴,六日愈。

以阳数七、阴数六故也。

四、辨太阳病传变与否(4)伤寒一日,太阳受之,脉若静者为不传。

颇欲吐,若躁烦,脉数急者,为传也。

脉静:脉律缓,未变化。

(5)伤寒二三日,阳明、少阳证不见者,为不传也。

(8)太阳病,头痛至七日以上自愈者,以行其经尽故也。

若欲作再经者,针足阳明,使经不传则愈。

(10)风家,表解而不了了者,十二日愈。

风家:太阳病患者五、太阳病欲解时(9)太阳病欲解时,从巳至未上。

第二节太阳病证一、太阳病经证(一)中风表虚1.桂枝汤证(12)太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者热自发,阴弱者汗自出。

啬啬恶寒、淅淅恶风、翕翕发热、鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

鼻鸣干呕:风邪犯表,肺气不利,鼻鸣。

外邪干胃,胃气上逆,干呕。

(13)太阳病,头痛、发热、汗出、恶风,桂枝汤主之。

(95)太阳病,发热汗出者,此为荣弱为强,故使汗出。

欲救邪风者,宜桂枝汤。

病机:风寒袭表,营卫不和。

症状:发热汗出恶风,头痛,脉浮缓。

主方:桂枝汤(桂枝、芍药,生姜、大枣,甘草)。

治法:解肌祛风,调和营卫。

发汗、敛汗。

辛甘化阳以助卫气。

酸甘化阴以助营阴。

健脾和胃。

(24)太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。

针刺疏通经脉,泄风邪,增强祛邪之力。

(42)太阳病,外证未解,脉浮弱者,当以汗解。

宜桂枝汤。

正气不足,不可用麻黄汤峻汗。

桂枝解肌调和营卫护胃,不致胃燥。

(44)太阳病,外证未解,不可下也,下之为逆。

欲解外者,宜桂枝汤。

(45)太阳病,先发汗不解,而复下之,脉浮者不愈。

浮为在外,而反下之,故令不愈。

今脉浮,故在外,当须解外则愈,宜桂枝汤。

(15)太阳病下之后,其气上冲者,可与桂枝汤,方用前法。

若不上冲者,不得与之。

气逆为正邪相争。

不上冲为伤正过重。

(57)伤寒发汗已解,半日许复烦,脉浮数者,可更发汗,宜桂枝汤。

复烦:即太阳中风表证。

已发汗,腠理疏松,不宜麻黄汤峻汗。

(53)病常自汗出者,此为荣气和。

荣气和者外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。

以荣行脉中,卫行脉外。

复发其汗,荣卫和则愈。

宜桂枝汤。

荣气和:营气无病。

病机:卫失固守,营不内守。

(54)病人藏无他病,时发热自汗出而不愈者,此卫气不和也,先其时发汗则愈,宜桂枝汤。

辨证要点:藏无他病、卫气不和。

治疗原因:病前调和营卫、防止过汗。

2.桂枝汤禁例(16下)桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之。

常须识此,勿令误也。

病重药轻,发汗不彻,邪气郁闭,则变证。

(17)若酒客病,不可与桂枝汤,得之则呕,以酒客不喜甘故也。

酒客湿热内蕴。

桂枝汤辛温助热,甘温助湿,湿热盛则胃气上逆。

(19)凡服桂枝汤吐者,其后必吐脓血也。

阳热内盛而用辛热之药,热伤血络,肉腐为脓。

3.兼证a)桂枝加葛根汤证(14)太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。

项背强几几:太阳中风,症状重,范围大。

病机:风寒袭表,卫强营弱,经气不利,筋脉失养。

症状:太阳中风+项背强几几。

治法:解肌祛风、调和营卫、升津、舒筋。

b) 桂枝加厚朴杏子汤证(43)太阳病,下之微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏子汤主之。

病因:太阳病误下,里气损伤,表邪乘虚内陷,表证未解,表里同病。

病机:风寒外袭、营卫不和、肺气上逆。

症状:发热恶风汗出头痛,喘咳。

治疗:发汗解肌、调和营卫、降气平喘。

(18)喘家,作桂枝汤,加厚朴杏子佳。

c) 桂枝加附子汤证(20)太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

漏:渗泄,指不间断地小量出汗。

小便难:量少且不畅。

微急:轻度的拘急。

太阳病发汗太过,卫阳受损,卫外不固。

汗漏不止致阴津亡失。

故为阴阳两虚(阳虚为主)。

阳虚气化无力,阴虚膀胱津少,因而小便难。

阳虚失温,阴伤失润,因而筋脉失养,四肢难。

病机:卫阳不固,阴津不足,兼表证未解。

治疗:汗止则津不泄,阳生则阴长,故以扶阳解表为主。

d)桂枝去芍药汤证(21)太阳病,下之后,脉促胸满者,桂枝去芍药汤主之。

脉促:此处指脉来急促。

胸阳受损但未大虚,表邪内陷郁而不伸,正邪相争因而脉促。

胸满:误下后胸阳受损,失于布达。

病机:胸阳不振,表邪未解。

治法:解肌祛风、宣通阳气。

桂枝去芍药加附子汤证(22)若微寒者,桂枝去芍药加附子汤主之。

微寒:脉微而恶寒。

胸阳受损较重。

病机:胸阳受损,表邪未解。

治法:温经复阳,解肌祛风。

(芍药阴柔,有碍宣通阳气)e) 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证(62)发汗后,身疼痛,脉沉迟者,桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。

“发汗后身疼痛”可见于:一、表未解。

二、外邪侵袭肌肉、骨节,症见活动不利、脉浮虚而涩。

三、过汗伤营,筋脉失养,并伴表邪未尽。

症见身痛绵绵,脉沉迟。

病机:营卫不和证,气营不足,筋脉失养。

治法:调和营卫,益气养血。

(二)伤寒表实证1.麻黄汤证(35)太阳病,头痛发热、身疼腰痛、骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之。

发热:外邪袭表、表闭阳郁、正邪交争。

恶风:卫失温煦。

无汗:寒性收引、营阴闭郁。

头项背痛:足太阳循行处,寒凝经脉。

喘:肺合皮毛,毛窍闭塞则肺失宣降。

病机:风寒外束、卫阳被郁、营阴凝滞、肺气失宣。

治法:发汗解表、宣肺平喘。

*麻黄汤为发汗峻剂,故不需啜粥,防止过汗。

且表虚自汗、虚人不可。

(51)脉浮者,病在表,可发汗,宜麻黄汤。

(52)脉浮而数者,可发汗,宜麻黄汤。

若有太阳表实证症状,脉浮而不紧或脉浮而数,亦可用麻黄汤。

脉症合参为主。

若脉数为化热,不可。

(37)太阳病,十日以去,脉浮细而嗜卧者,外已解也。

设胁痛胸满者,与小柴胡汤。

脉但浮者,与麻黄汤。

本条论太阳病转归。

1.脉浮细为趋向缓和,表证已解。

2.转为少阳证。

3.“脉但浮者”,以脉代证,指表证仍在。

(46)太阳病,脉浮紧,无汗、发热、身疼痛,八九日不解者,表证仍在,此当发其汗。

服药已微除,其人发烦目暝,剧者必衄,衄乃解。

所以然者,阳气重故也。

麻黄汤主之。

阳气重:受外邪束缚,阳气郁闭较重。

1.病证未变,仍用此方,不必拘于时。

2.迁延日久,阳郁较重,因而表证难尽。

药后,正邪交争激烈,郁热上扰,内迫营血,因而发烦目暝、鼻衄。

*若衄后身热不退,为热入营血。

(47)太阳病,脉浮紧,发热、身无汗,自衄者,愈。

汗血同源,衄则邪有出路。

(55)伤寒脉浮紧,不发汗,因致衄者,麻黄汤主之。

“伤寒脉浮紧”:以脉代证。

衄而不解,仍需汗解。

*衄后再汗需注意:1.血量不大。

2.无内热烦躁。

3.无热入营血。

2.麻黄汤禁例(83)咽喉干燥者,不可发汗。

*当滋阴解表。

(84)淋家不可发汗,发汗必便血。

便血:此处指尿血。

下焦湿热禁用汗法。

湿热而辛温发汗,则阴亏内热,血热妄行。

*当育阴清热、利水通淋,兼以表散之法。

(85)疮家,虽身疼痛,不可发汗,汗出则痉。

疮疡早期多为热毒壅滞之实证,久则气血两虚。

发汗则营血更需,筋脉失养。

*当调补气血,清解余毒。

兼以解表。

(86)衄家,不可发汗,汗出必额上陷脉急紧,直视不能眴,不得眠。

额上陷脉急紧:太阳穴动脉拘急。

眴(音顺):目动。

伤阴则筋急直视。

阴血虚心神失养,则心烦不眠。

*养血滋阴解表。

(87)亡血家不可发汗,发汗则寒慄而振。

寒慄(音利)而振:寒战。

失血久则气血两虚。

再发汗则失于温煦。

*益气养血解表。

(88)汗家,重发汗,必恍惚心乱,小便已阴疼,与禹余粮丸。

恍惚心乱:神识昏惑模糊,心中慌乱不安。

汗家阴阳两虚,阳虚发汗则心神失养而浮越。

阴津阳气不得濡润温煦,则溺后痛。

*固涩敛阴止汗,重镇安神。

(89)病人有寒,复发汗,胃中冷,必吐蚘。

蚘(音由):蛔的古体字。

脾胃素寒者用辛温峻汗,中焦阳气更虚,脾胃升降失常,胃气上逆。

*宜温中解表:桂枝人参汤、小建中汤等。

(49)脉浮数者,法当汗出而愈。

若下之,身重心悸者,不可发汗,当自汗出乃解。

所以然者,尺中脉微,此里虚,须表里实,津液自和,便自汗出愈。

须:等待、等到。

下后正虚,清阳之气不能实四肢,兼以表邪未解则身重。

阳虚则心悸。

阳虚、里虚禁汗。

(50)脉浮紧者,法当身疼痛,宜以汗解之。

假令尺中迟者,不可发汗。

何以知然?以荣气不足,血少故也。

尺中迟:此处指尺脉迟涩无力。

阳虚里气不足,阴虚营血亏损,皆不可发汗。

3.兼证葛根汤证(31)太阳病,项背强几几,无汗恶风者,葛根汤主之。

病机:风寒束表,太阳经输不利。

治法:发汗解表,升津舒津。

(桂枝汤减少桂、芍,加麻、葛。

)大青龙汤证(38)太阳中风,脉浮紧、发热恶寒身疼痛、不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。

若脉微弱,汗出恶风者,不可服之。

服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

烦躁:阳气内郁益盛,热扰心神。

厥逆:手足冷。

伤阳。

惕、瞤:皆指肌肉抽动。

伤阴。

(39)伤寒脉浮缓,身不疼但重,乍有轻时,无少阴证者,大青龙汤发之。

发之:发散解表。

病机:风寒外束,阳郁内热。

症状:太阳病表实症状+内热烦躁。

治法:外散风寒,内清郁热。

大青龙汤:麻黄汤倍麻黄,加生姜大枣、石膏。

小青龙汤证(40)伤寒表不解,心下有水气,干呕、发热而咳,或渴或利或噎,或小便不利、少腹满,或喘者,小青龙汤主之。