古代汉语上07词性活用50页

- 格式:ppt

- 大小:381.00 KB

- 文档页数:25

在古代汉语里,有些词可以按照一定的语言习惯而灵活运用,甲类词临时具备了乙类词的语法特点,并临时作乙类词用,这种现象叫词类活用。

文言文中比较常见的词类活用的类型有:名词活用为动词,形容词活用为动词,名词用作状语,动词、形容词活用为名词,使动用法,意动用法。

一、名词活用为一般动词㈠判断方法在汉语中,名词不能带宾语,只有动词能带宾语和介宾补语,如果名词带宾语了,说明它临时具有动词的性质,就是词类活用。

所以,如果名词后紧接代词或处所名词.介宾短语,即可判断它是活用成了动词;同理,如果两个名词连用,二者之间既非并列关系,也非修饰关系,其中必有一个活用成了动词;又因为能愿动词只能修饰动词,所以,如果名词前紧接能愿动词时,即可判断它是活用成了动词。

㈡活用形式1.名词十名词(组成主谓结构、动宾结构或动补结构,其中一个名词用作动词。

前一个名词用作动词,属于动宾结构、动补结构;后一个名词作动词的,属于主谓结构)例1 舍相如广成传舍(舍,安置住宿)(《廉颇蔺相如列传》)例2 晋军函陵(军,驻扎.驻军)(《烛之武退秦师》)分析例1中“舍”本是名词,用在宾语“相如”前,活用为动词,是“安置(相如)住宿”的意思,“舍相如”是动宾结构;例2中“军”本是名词,用“函陵”前,活用为动词,是“驻扎”的意思,“军函陵”是动补结构。

2.副词作状语十名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例3 然皆祖屈原之从容辞令(祖,效法.模仿)(《屈原列传》)例4 然而不王者,未之有也(王,称王,此处指统一天下)(《寡人之于国也》)分析例3中“祖”本是名词,这里用在副词“皆”后,活用为动词,是“效法.模仿”的意思。

例4中“王”本是名词,这里用在副词“不”后,活用为动词,是“称王,此处指统一天下”的意思。

3.能愿动词+名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例5 左右欲刃相如(忍,用刀杀)(《廉颇蔺相如列传》)例6 假舟楫者,非能水也(水,游水.游泳)(《劝学》)分析例5中“刃”本是名词,这里用在能愿动词“欲”之后,宾语“相如”之前,活用为动词,含有“杀”的意思,“欲刃相如”就是“想用刀杀掉相如”的意思。

文言文词性活用在古汉语中,某些词在特定的语言环境中又可以灵活运用,临时改变它的基本功能,在句中充当其它类词。

词的这种临时的灵活运用,就叫做词类活用。

总的来说,古代汉语中的词类活用主要有:名词活用为动词,名词的使动用法和意动用法;动词的使动用法,动词活用为名词;形容词动词或名词,形容的使动用法和意动用法;数词活用为动词,数词的使动用法等等。

此外,名词用作状语的现象在古代汉语中也很常见。

名词用作状语,并不是词类活用,但在现代汉语中,普通名词一般不能用作状语,古今有别。

1、名词活用为动词:古代汉语当表示同某事物或方位处所等有关的行为变化时,常常使用表示这一事物、方位处所的名词来表示,这就是名词活用为动词。

①规律:名词连用,非并列修饰关系,且无谓语,一般前一个名词做动词。

②规则:名词后紧接代词或处所名词,介宾短语。

名词活用做动词③名词前有副词或能愿动词(欲,能)名词活用做动词④名词前用“而”与动词货动词性短语相连接,名词活用做动词2、形容词活用为动词:把表示某种性状的形容词按动词的语法规则使用,并表示与该性状相关的行为变化,这就是形容词活用为动词。

3、数量词活用为动词:把表示某种数量的数量词按动词的语法规则使用,并表示与该数量相关的行为变化,这就是数量词活用为动词。

4、使动用法:所谓使动用法,其动词和宾语的关系,需要用“使宾语怎么样”的语言形式去理解和语译。

4.1动词的使动用法:是指主语所代表的人或物不施行谓语动词所表示的行为动作,而是主语使宾语所代表的人或物发出这个动作。

①劳其筋骨,饿其体肤。

(《孟子犯孀酉隆罚》)②广故数言欲亡,忿恚尉。

(《陈涉世家》)③明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

(辛弃疾《西江月》)4.2形容词的使动用法:就是当形容词活用为动词后,主语使宾语所代表的人或物具有这个形容词所表示的性质或状态。

①故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。

②春风又绿江南岸。

(王安石《泊船瓜州》)5、意动用法:其动词和宾语的关系,需要用“认为(或以为)宾语怎么样”的语言形式去理解或语译。

初中文言文的词类话用

初中文言文的词类活用是指某些词在特定的语言环境中临时改变了它的基本语法功能,在句中充当其他类别的词。

以下是一些常见的词类活用情况:

- 名词活用为动词:

- 鞭数十,驱之别院。

(《童趣》)(名词“鞭”用作动词,意为“用鞭子打”)

- 策勋十二转,赏赐百千强。

(《木兰诗》)(名词“策”用作动词,意为“登记”)

- 名词作状语:

- 楼五架,窗扉皆洞开。

(《口技》)(名词“洞”用作状语,意为“像洞一样”)

- 形容词用作名词:

- 温故而知新,可以为师矣。

(《论语》)(形容词“故”“新”用作名词,分别译为“旧的知识”“新的知识”)

- 形容词用作意动词:

- 父异焉,借旁近与之。

(《伤仲永》)(形容词“异”用作意动词,译为“感到惊异”)

- 邑人奇之,稍稍宾客其父。

(《伤仲永》)(形容词“奇”用作意动词,译为“认为……奇特”)

- 动词用作名词:

- 不能名其一处也。

(《口技》)(动词“名”用作名词,译为

“说出”)

词类活用的情况在初中文言文中比较常见,理解和掌握这些用法可以帮助学生更好地理解和记忆文言文。

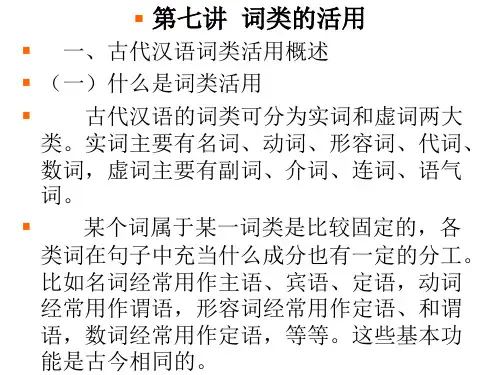

古代汉语的词类活用汉语的词类划分,在上古就已奠定了基础。

实词可以分成名词、动词、形容词和数词等类;虚词可此分成代词、副词、介词、连词、助词、叹词、兼词等类。

某个词属于某一词类比较固定,各类词在语句中充当什么成分也有一定的分工。

比如名词经常用作主语、宾语、定语,动词经常用作谓语,形容词经常用作定语、状语和谓语,数词经常用作定语,代词经常用作主语、宾语、定语,副词精华藏用作状语、补语,等等。

这些基本功能是古今相同的。

在古汉语中,某些词在特定的语言环境中又可以灵活运用,临时改变它的基本功能,在句中充当其它类词。

词的这种临时的灵活运用,就叫做词类活用。

总的来说,古代汉语中的词类活用主要有:名词活用为动词,名词的使动用法和意动用法;动词的使动用法,动词活用为名词;形容词动词或名词,形容的使动用法和意动用法;数词活用为动词,数词的使动用法;等等。

此外,名词用作状语的现象在古代汉语中也很常见。

名词用作状语,并不是词类活用,但是在现代汉语中,普通名词一般不能用作状语,古今有别。

一,名词的活用(一),名词作状语在现代汉语中名词一般而言是不直接用作状语的,有些名词在文言文中却经常用做状语,在句中起修饰作用。

如:“日削月割,以趋于亡”中的“日” “月”,都是名词作状语,翻译成一天天、一月月,合起来引申为慢慢、逐渐。

从句法关系看,谓语动词在句中总是出现在主语、状语后,所以,如果名词出现在动词前,而句子已有明确的主语时,即可判断名词活用成了状语。

如:君为我呼入,吾得兄事之群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏相如廷斥之谈笑间,樯橹灰飞烟灭天下云集响应,赢粮而景从。

云、.响、景:像云彩、回声、影子一样人皆得以隶使之隶:像对待奴隶一样余自齐安舟行适临汝舟:用船东歌膏腴之地,北收要害之郡东、北:在东边、在北边士大夫终不肯夜泊绝壁之下夜:在夜晚君子博学而日参省乎己日:每天负而前驱(方们名词“前”作动词“驱”的状语,表示动作行为的处所:在前面)仓皇东出(方们名词“东”作“出”的状语,表动作行为的趋向:向东)余自齐安舟行适临汝/事不目见耳闻(名词“舟”“目”“耳”分别作动词“行” “见”“闻” 的状语,表示动作行为所用的工具:用船,用眼睛,用耳朵)内外多置小门/使不上漏/雨泽下注/东犬西吠/前辟四窗(方位名词作状语)人皆得以隶使之(名词“隶”作动词“使”的状语:当作奴隶一样)(二),名词用作动词现代汉语中,名词是不会直接带宾语的,但文言文中却经常出现名词直接带宾语的现象,这就是名词用作动词。

古代汉语词类活用现象分析田华发布时间: 2009-7-30 2:07:41汉语缺乏严格意义上的形态变化,语言中的词随文而异现象较为常见,古代汉语中尤为突出。

《马氏文通》在初创词类之时就已经发现汉语所分的词类同语法成分无法对应的问题,所以提出“字无定义,故无定类”。

词类活用的问题清人俞樾在《古书疑义举例》中就已经注意到了,而将其作为一个重要的语法理论加以系统论述,是在近人陈承泽的《国文法草创》一书中。

此后,这个问题一直被语法学界看作是古代汉语语法理论的一个重要组成部分。

进入20世纪80年代,语法学界对“词类活用”说给予了新的关注,学者们用更审慎的态度对古汉语中这种特殊的语言现象重新进行了研究,提出了各自的观点,指出应该对众多的活用说进行一次认真的清理,分析本用、活用、兼用等各种现象。

应当承认,现今通行的“词类活用”说本身确实存在着某些缺陷,如活用类别不清、活用范围不明、词类活用的滥用以及对词类活用与词的兼类现象的模糊认识。

词类活用现象是古籍中的常见现象,本文在辨正了部分词类活用滥用现象的基础上,分析了词类活用与兼类的区别及判别词类活用的方法。

一、词类活用的滥用与词的兼类现象(一)词类活用的滥用现象1.由于不理解词的本义而误作活用词的本义是指词本来的意义,是与该词书写形式相应并有文献举证的最古的意义。

如果没有通过古文字文献资料而深入地探求词的本义,刻意造成解读上的偏差甚至错误。

例如:《史记·商君列传》:“不自知膝之前于席也。

” 《史记·留侯世家》:“子房前!”两句中的“前”,有的教材将其释为“方位名词用作动词”。

“前”,金文作,字从止舟,象人足在船上,表示前进。

《广雅·释诂》对“前”的意义解释得非常明确,曰:“前,进也。

”又如《左传·昭公元年》:“二执戈者前矣”。

《庄子·盗跖》:“孔子下车而前。

”《韩非子·外储说右上》:“今有马于此,然驱之不往,引之不前。

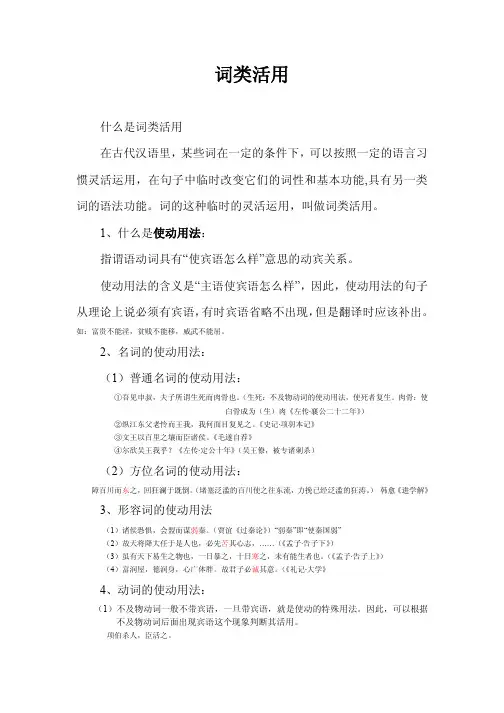

词类活用什么是词类活用在古代汉语里,某些词在一定的条件下,可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句子中临时改变它们的词性和基本功能,具有另一类词的语法功能。

词的这种临时的灵活运用,叫做词类活用。

1、什么是使动用法:指谓语动词具有“使宾语怎么样”意思的动宾关系。

使动用法的含义是“主语使宾语怎么样”,因此,使动用法的句子从理论上说必须有宾语,有时宾语省略不出现,但是翻译时应该补出。

如:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

2、名词的使动用法:(1)普通名词的使动用法:①吾见申叔,夫子所谓生死而肉骨也。

(生死:不及物动词的使动用法,使死者复生。

肉骨:使白骨成为(生)肉《左传·襄公二十二年》)②纵江东父老怜而王我,我何面目复见之。

《史记·项羽本记》③文王以百里之壤而臣诸侯。

《毛遂自荐》④尔欲吴王我乎?《左传·定公十年》(吴王僚,被专诸刺杀)(2)方位名词的使动用法:障百川而东之,回狂澜于既倒。

(堵塞泛滥的百川使之往东流,力挽已经泛滥的狂涛。

)韩愈《进学解》3、形容词的使动用法(1)诸侯恐惧,会盟而谋弱秦。

(贾谊《过秦论》)“弱秦”即“使秦国弱”(2)故天将降大任于是人也,必先苦其心志,……(《孟子·告子下》)(3)虽有天下易生之物也,一日暴之,十日寒之,未有能生者也。

(《孟子·告子上》)(4)富润屋,德润身,心广体胖。

故君子必诚其意。

(《礼记·大学》4、动词的使动用法:(1)不及物动词一般不带宾语,一旦带宾语,就是使动的特殊用法。

因此,可以根据不及物动词后面出现宾语这个现象判断其活用。

项伯杀人,臣活之。

告之以直而不改,必痛之而后畏。

(统治者对百姓的过失用直言相告却不改正,必定要用刑法使他们痛苦然后惧怕再犯过失。

)柳宗元《封建论》先生举手出狼。

故远人不服,则修文德以来之,既来之,则安之。

《论语·季氏》(2)及物动词用如使动:及物动词本可带宾语,分辨其是否使动用法,主要根据上下文文意确定。

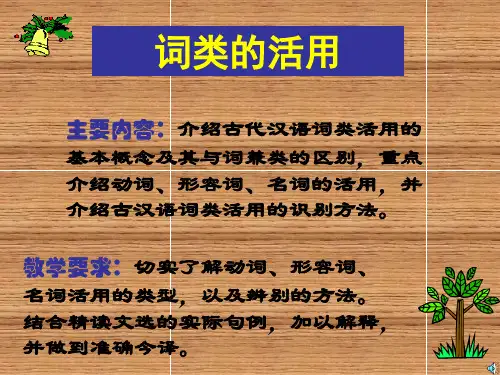

古代汉语词类活用导语:古代汉语词类活用现象比较复杂多样,在高中文言中,掌握常见的词类活用的普遍规则将有利于学生对文本的理解,因此,本章节主要例举了4种常见的活用类型——动词的活用,形容词的活用,名词的活用以及数词的活用,力图简单明了地阐明课本中常见的词类活用现象。

课时:3课时第一课时知识系统教学目标:1、了解古代汉语词类活用的概念2、熟悉4种常见的活用类型一、古代汉语词类活用的概述(一)什么是词类活用?在古代汉语、尤其是上古汉语里,有些词可以按照一定的表达习惯而灵活运用,在句子中临时改变它们的词性和基本功能,这种现象,就叫“词类活用”。

如:“春风又绿江南岸。

”“绿”本是形容词,但是在这里充当谓语动词,意思是染绿了。

这是诗人为了修辞表达的需要而采用的一种临时性的手法。

从古代汉语的角度来说,形容词“绿”在此活用为动词。

二、4种常见的活用类型:(一)动词的词类活用动词的活用只有1种,就是使动用法。

概念:所谓使动用法,是指主语所代表的人物并不施行谓语动词所表示的动作,而是使宾语所代表的人或事物施行这个动作,具有“使宾语怎么样”的意思。

文本再现:“故远人不服,则修文德以来之,既来之,则安之。

”——前后的“来”都是谓语动词,而这个动作并不是主语(“有国有家者”)所发出的,而是主语使宾语(“远人”)施行“来”的行为。

即“使……来”的意思。

这就是使动用法。

(二)形容词的活用主要有以下3种情况:(1)形容词用作一般动词。

概念:所谓的“形容词用作一般动词”就是形容词从原先的描写主语变成叙述主语,并往往带有宾语。

文本再现:“楚左尹项伯者,素善留侯张良。

”——“善”本为形容词,但在这里带上了宾语“张良”,意思是与……友善(友好)。

也已经活用为一般动词。

(2)形容词的使动用法。

概念:主语使形容词所带的宾语具有该形容词所表示的性质或状态。

文本再现:“是以君子远庖厨也。

”——“远”为形容词的使动用法,即“使庖厨远(离得远远的)”。