记叙文中的人称及作用 (3)

- 格式:docx

- 大小:24.44 KB

- 文档页数:5

记叙文中“人称”的作用

记叙文中“人称”的有哪些作用呢?下面是小编总结的内容,一起来看看吧。

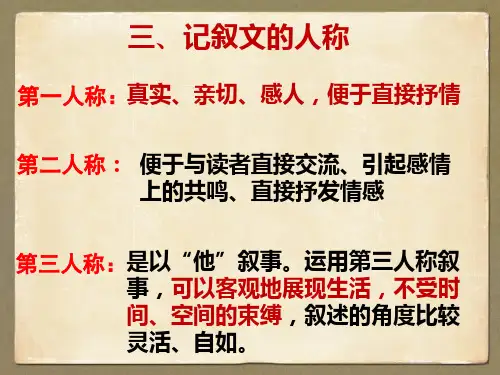

一、第一人称:

(1)定义:以“我”的口吻或角度展开记叙。

(2)作用:文章以第一人称记述,便于自我抒情,感情真挚、亲切自然,给人以身临其境之感,且能直接表达或渗透作者的主观意识,增强文章的真实性和感染力。

二、第二人称:

(1)定义:以“你”、“你们”的口吻和角度展开记叙。

(2)作用:以第二人称记述,增加亲切感,便于情感交流,增强艺术感染力,用于物,还能起到拟人化的作用。

三、第三人称:

(1)定义:以“他/她”来叙述文章中的人物事情场景等。

(2)作用:文章以第三人称记叙,更直观,更直白,显得客观冷静,不受时间和空间限制,反映现实比较灵活自由,拥有更大的叙述空间,更便于叙事和议论。

(一)记叙文中使用的人称不同,其表达作用也不同,阅读中应仔细体会。

第一人称:便于直接抒情,以当事人的身份叙述,写来亲切、自然,增强了文章的真实性和感染力。

第二人称:呼告抒情便于作者与文中的人物或读者进行感情交流,显得特别亲切、感人。

第三人称:不受时空的限制,凡客观世界乃至人物内心所想的一切都能进行叙述,写来开阔而充分,更便于叙述发生在不同时间与不同地点的事情。

了解每一种人称的作用,明确答题的方向。

第一人称显真实。

用第一人称直接叙述见闻、感受,不论作者是否真的是作品中的人物,所叙之事给人的感觉都好像是作者亲身经历或是亲眼看到、亲耳听到的,给读者以直观的印象,让人有身临其境之感,既能增强文章的感染力,又便于抒发感情和发表议论。

如《走一步,再走一步》一文,作者通过叙述者“我”来传递信息,给读者一种真实、亲切之感。

第二人称显亲切。

用第二人称“你”行文,好处有三点:一是能够使自己迅速进入角色,把情感调动起来并融入到文章中去;二是便于抒怀;三是增强情感的真实性。

第三人称写法的优点是不受时间和空间的限制。

把握记叙文的人称孙振兴【技法讲解】记叙文的人称分为三种情况:用第一人称叙事的文章,以“我”的口吻或角度展开故事情节。

用第二人称叙事的文章比较少,一般只在书信中使用。

偶尔也有文章用第二人称来抒情或议论,因为这种对话方式便于作者直接抒发情感。

使用第三人称叙事的情况最为普遍,多用于一些情节曲折、篇幅较长的文章。

如《皇帝的新装》一文。

那么,在记叙文阅读中,如何准确地把握人称呢?一、确认人称的运用或变化。

第一人称以“我”的口气,从“我”的角度进行叙述。

一般说来,在日记、书信、游记、自传体的文章中,“我”就是作者自己。

作者向读者讲自身的事情,自然都用第一人称叙述。

但文学作品里的“我”往往不是作者本人,而只是作品中的主人公或重要人物;有时则是次要人物,它只是事情发生的见证人,甚至仅仅起线索的作用;有的甚至是用拟人的修辞手法写的物。

记叙文阅读训练1.人称作用及叙述视角(1)不同人称的表达效果第一人称:以“我”,“我们"的口吻或角度叙述经历、见闻,使文章更具真实性,叙述亲切自然,便于直接表达作者的思想感情。

第二人称:以“你”“你们”的口吻来叙述,可以拉近与读者的距离,增加亲切感,利于交流感情;用于物时有拟人效果,将物人格化,利于直接抒情,表达感情。

第三人称:以“他”“他们”的口吻把人物的经历、事件的经过告诉读者。

直接客观展现生活,不受时空限制,反映现实更自由。

用于物时有拟人效果,将物人格化。

(2)叙事中人称变化的作用文章以第一人称作为全文的基本视角;偶尔插入第二人称、第三人称,构成多种不同人称的相互交叉。

(表现形式)作用:不同人称的出现丰富了文章的叙事手段,有助于作者思想情感的表达;营造了一种亲切的氛围,拉近作者和读者之间的距离。

(3)叙述视角①全知视角(第三人称或特定人物):能洞悉一切作品中的人物、故事、场景,对故事情节及人物形象进行加工处理。

②有限视角:儿童视角:使我们见到的往往是一个天真烂漫的儿童世界。

童年视角:运用童年视角叙事,可以增添真实感,从而丰富了小说意蕴。

成人视角:审视、反思、批判往事、揭示主题。

2.内容概括(分条罗列)(1)标题扩展。

是“人物”的补充事件,是“事件”的补充人物及相关情节,是“中心”的围绕六要素展开。

(2)要素串联。

提炼六要素,用“何人十在什么情况下十做何事十结果如何”的句式组合。

(3)段意合并。

概括段意,根据文意取主舍次,用过渡词语串连关键句。

(4)句段摘录。

总起句、总结句、过渡句、概括性句、议论句、抒情句、主旨句。

(5)关键词提炼。

表示时空转换、提示语境、总起、概括等有提示作用的词语。

模板:(六要素)什么人十什么时间十什么地方十做了什么事十结果怎么样。

一粒稻米的一生王婉霞①我是一粒稻米。

②我最大的愿望就是被吃进嘴里,进入生物的食道肠胃,通过消化转变为生物的能量来源。

③金秋八月,万物皆满,我变得饱满灿黄。

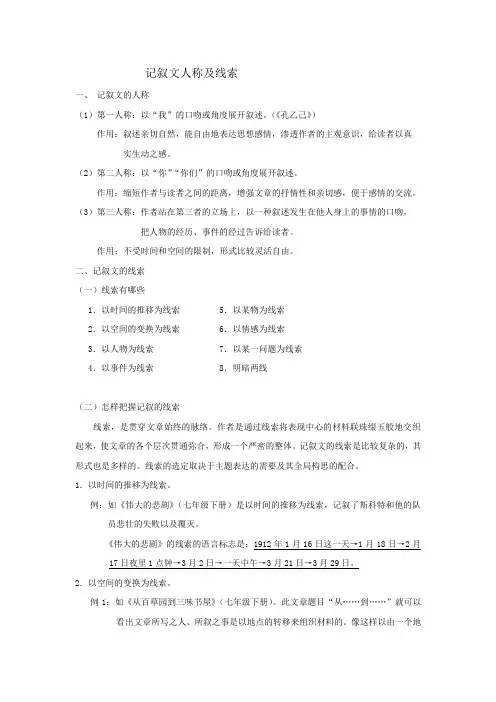

记叙文人称及线索一、记叙文的人称(1)第一人称:以“我”的口吻或角度展开叙述。

(《孔乙己》)作用:叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,渗透作者的主观意识,给读者以真实生动之感。

(2)第二人称:以“你”“你们”的口吻或角度展开叙述。

作用:缩短作者与读者之间的距离,增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流。

(3)第三人称:作者站在第三者的立场上,以一种叙述发生在他人身上的事情的口吻,把人物的经历、事件的经过告诉给读者。

作用:不受时间和空间的限制,形式比较灵活自由。

二、记叙文的线索(一)线索有哪些1.以时间的推移为线索 5.以某物为线索2.以空间的变换为线索 6.以情感为线索3.以人物为线索 7.以某一问题为线索4.以事件为线索 8.明暗两线(二)怎样把握记叙的线索线索,是贯穿文章始终的脉络。

作者是通过线索将表现中心的材料联珠缀玉般地交织起来,使文章的各个层次贯通弥合,形成一个严密的整体。

记叙文的线索是比较复杂的,其形式也是多样的。

线索的选定取决于主题表达的需要及其全局构思的配合。

1.以时间的推移为线索。

例:如《伟大的悲剧》(七年级下册)是以时间的推移为线索,记叙了斯科特和他的队员悲壮的失败以及覆灭。

《伟大的悲剧》的线索的语言标志是:1912年1月16日这一天→1月18日→2月17日夜里1点钟→3月2日→一天中午→3月21日→3月29日。

2.以空间的变换为线索。

例1:如《从百草园到三味书屋》(七年级下册)。

此文章题目“从……到……”就可以看出文章所写之人、所叙之事是以地点的转移来组织材料的。

像这样以由一个地点到另外一个地点的转移为线索来写出人物的见闻和感受的文章很多,文中人物活动的空间很大,地点的转换很具体而且明显,至少变换的地点有两个或两个以上。

例2:如《登上地球之巅》(七年级下册)中登山运动员的行踪是:在8500米以上的冰雪世界里→第二台阶处→在“死亡地带”的高度上→8830米左右的地方→峰顶。

像这样的是通过时空的推移来组织材料的,由于地点的转变是靠任务活动来实现的,所以,往往这类文章的线索又叫“以人物活动为线索”或“任务行踪为线索”。

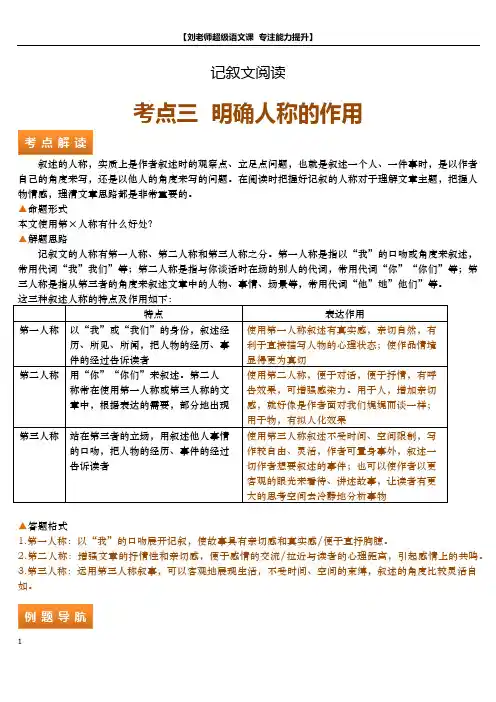

记叙文阅读考点三明确人称的作用叙述的人称,实质上是作者叙述时的观察点、立足点问题,也就是叙述一个人、一件事时,是以作者自己的角度来写,还是以他人的角度来写的问题。

在阅读时把握好记叙的人称对于理解文章主题,把握人物情感,理清文章思路都是非常重要的。

▲命题形式本文使用第×人称有什么好处?▲解题思路记叙文的人称有第一人称、第二人称和第三人称之分。

第一人称是指以“我”的口吻或角度来叙述,常用代词“我”我们”等;第二人称是指与你谈话时在场的别人的代词,常用代词“你”“你们”等;第三人称是指从第三者的角度来叙述文章中的人物、事情、场景等,常用代词“他”她”他们”等。

▲答题格式1.第一人称:以“我”的口吻展开记叙,使故事具有亲切感和真实感/便于直抒胸臆。

2.第二人称:增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流/拉近与读者的心理距离,引起感情上的共鸣。

3.第三人称:运用第三人称叙事,可以客观地展现生活,不受时间、空间的束缚,叙述的角度比较灵活自如。

爱处无声安宁①自从我开始记事的时候,父亲就几乎不开口说话了。

一场大病将他的听力完全毁掉。

他自己又是个极自尊的男人,便唯有这样一年年沉默下来。

②记得小时候,我走在他的身边,常有淘气的男孩子在后面跟着高喊“哑巴”。

他当然听不见,照例大踏步地往前走。

我被他的大手紧紧拉着,想停下来跟那些男孩子拼一架连时间都没有。

那时候的我,总是莫名其妙地生出一种保护他的欲望。

③后来我读了中学,他每隔两天就送我最爱吃的饭菜到宿舍传达室,留下字条,告诉我下次他再来时将换下的衣服放在楼下就好。

他知道一开口就会给我丢面子,所以他宁肯不见我,只给我一张张面孔与他一样严肃冷淡的字条。

我是很少给他写什么字条的,有什么事能自己做的,就尽量地不去依靠他。

我不知道他是否心里难过。

听朋友说,他们在叛逆的年龄,常常会和父母大声地吵闹,我有时候会美慕他们这样的经历。

其实读书时的我,与他们一样,想把郁积在心里的东西,通过某种方式发泄出来;可是站在我对面的父亲,却是什么也听不见。

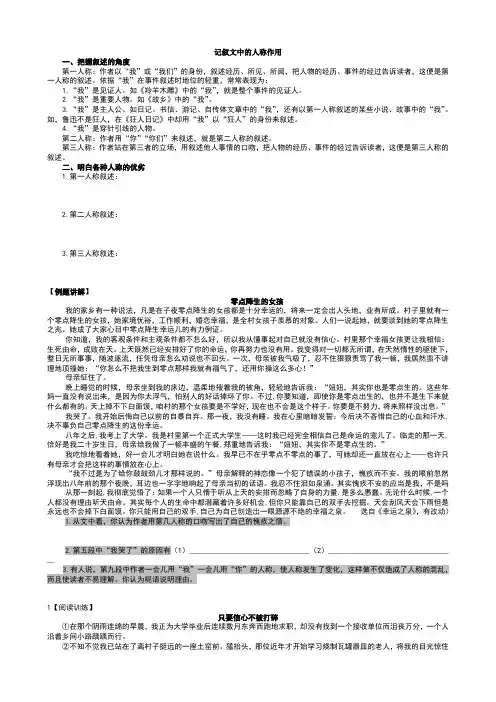

记叙文中的人称作用一、把握叙述的角度第一人称:作者以“我”或“我们”的身份,叙述经历、所见、所闻,把人物的经历、事件的经过告诉读者,这便是第一人称的叙述。

依据“我”在事件叙述时地位的轻重,常常表现为:1.“我”是见证人。

如《羚羊木雕》中的“我”,就是整个事件的见证人。

2.“我”是重要人物。

如《故乡》中的“我”。

3.“我”是主人公。

如日记、书信、游记、自传体文章中的“我”,还有以第一人称叙述的某些小说、故事中的“我”。

如,鲁迅不是狂人,在《狂人日记》中却用“我”以“狂人”的身份来叙述。

4.“我”是穿针引线的人物。

第二人称:作者用“你”“你们”来叙述,就是第二人称的叙述。

第三人称:作者站在第三者的立场,用叙述他人事情的口吻,把人物的经历、事件的经过告诉读者,这便是第三人称的叙述。

二、明白各种人称的优劣1.第一人称叙述:2.第二人称叙述:3.第三人称叙述:【例题讲解】零点降生的女孩我的家乡有一种说法,凡是在子夜零点降生的女孩都是十分幸运的,将来一定会出人头地,业有所成。

村子里就有一个零点降生的女孩,她家境优裕,工作顺利,婚恋幸福,是全村女孩子羡慕的对象。

人们一说起她,就要谈到她的零点降生之兆。

她成了大家心目中零点降生幸运儿的有力例证。

你知道,我的客观条件和主观条件都不怎么好,所以我从懂事起对自己就没有信心。

村里那个幸福女孩更让我相信:生死由命,成败在天。

上天既然已经安排好了你的命运,你再努力也没有用。

我变得对一切都无所谓,在天然惰性的驱使下,整日无所事事,随波逐流,任凭母亲怎么劝说也不回头。

一次,母亲被我气极了,忍不住狠狠责骂了我一顿,我居然蛮不讲理地顶撞她:“你怎么不把我生到零点那样我就有福气了,还用你操这么多心!”母亲怔住了。

晚上睡觉的时候,母亲坐到我的床边,温柔地掖着我的被角,轻轻地告诉我:“妞妞,其实你也是零点生的。

这些年妈一直没有说出来,是因为你太浮气,怕别人的好话捧坏了你。

不过,你要知道,即使你是零点出生的,也并不是生下来就什么都有的。

记叙文是以叙述事件的发展为主线,通过描述人物的言行举止,描绘地点和环境等来展现情节的发展和转折。

记叙文的人称和视角,是指在叙述事件时所采用的主体角度和叙述方式。

下面是关于记叙文的人称及视角的一些相关参考内容。

1.第一人称视角:第一人称视角是指作者以自身的角度出现在故事中,通过“我”的身份来叙述事件的发生。

使用第一人称视角可以使读者更加贴近主人公,了解他的内心世界和思想感情。

例如:小时候,我住在一个小山村里。

每天早上,醒来后,我爬上山顶,俯瞰着整个村庄…2.第三人称视角:第三人称视角是指作者站在旁观者的角度,通过“他”、“她”、“他们”等称谓来叙述事件的发生。

使用第三人称视角可以客观地描绘事件的发展,展现多个人物的思想和行为。

例如:她静静地坐在窗前,望着远方的夕阳,思绪万千。

窗外传来一阵风声,她轻轻地叹了口气…3.描述性的视角:描述性的视角是指作者通过细腻的描写来展现事件的发展和环境的变化。

在记叙文中,使用描述性的视角可以使读者身临其境,感受到事件的真实感和细节。

例如:阳光透过树叶的缝隙洒在地上,形成斑驳的光影。

微风吹过,带来一阵清新的气息。

小鸟欢快地歌唱着,似乎在诉说着什么…4.内心独白的视角:内心独白的视角是指作者通过主人公的心理活动和独白来叙述事件的发生和主人公的感受。

使用内心独白的视角可以深入了解主人公的内心世界和情感变化。

例如:我站在舞台上,紧张的心情涌上心头。

我回忆起自己为这一刻所做的努力和付出,不禁流下了欣慰的泪水…综上所述,记叙文的人称和视角在叙述事件时起到重要的作用。

通过选择不同的人称和视角,可以给读者带来不同的阅读体验和感受。

无论是第一人称视角还是第三人称视角,无论是描述性的视角还是内心独白的视角,都要根据故事的需要来选取合适的人称和视角,以展现事件的真实性和情感力量。

记叙文阅读:人称的选择及作用记叙文阅读6.记叙的人称及作用请先关注作者,不错过最近更新哦!记叙文阅读是中考现代文阅读的必考文体,且所占分值较大,比如河南中考,满分120,现代文阅读两篇共28分,其中记叙文阅读是第一篇,一般占16分。

这里所说的记叙文,其实也包括了散文和小小说。

因为这三类文体考点和题型比较相近,所以都将其放入记叙文阅读这一类来进行分析。

初中语文记叙文阅读第6讲:记叙的人称及作用【考点】1.人称的分类及判定。

2.不同人称的作用。

【常见题型】1.本文采用第几人称?试体会其妙处。

2.文中能把第一人称(第二人称、第三人称)皇城其他人称吗?为什么?3.本文采用第三人称的写法,但到XX处却换用第二人称,这样写有什么好处?4.从某段起,对XX的指代由“它”变成了“她”(由“你”变成了“您”),为什么会有这样的变化?【答题本领】1.人称的分类:(1)第一人称:以“我”的口吻叙说经历、所见、所闻,把人物的经历、变乱的经过通知读者,以亲身阅历者的眼光去观察和叙说的写法。

在一般记叙文和散文中,“我”大多作者本人;小说中的“我”大多不是作者本人,只是作品中的一个角色。

“我”在文中可能处于主要地位,也可能处于次要地位。

阅读时要充分注意到“我”在文章中的地位和作用。

根据“我”在变乱叙说时位置的轻重,常常表现为:①“我”是见证人。

如《羚羊木雕》中的“我”,就是全部变乱的见证人。

《一面》中,通过我的眼睛和感受来突出XXX 精神的伟大和对作者的影响。

②“我”是重要人物。

如《故乡》中的“我”。

③“我”是主人公。

如日记、书信、游记、自传体文章中的“我”,还有以第一人称叙说的某些小说、故事中的“我”。

如,XXX不是狂人,在《狂人日记》中却用“我”以“狂人”的身份来叙说。

④“我”是穿针引线的人物。

如《最后一课》中的“我”——XXX,《故乡》中的“我”等等。

分析时,要从时代背景入手,好的文章都具有明显的时代烙印,能折射出特定时期特定的社会背景所包含的深刻内涵。

人称的作用第一人称:能给人亲切、真实的感受,便于直抒胸臆。

缺点是容易受到时空的局限,非亲眼所见亲耳所听的事情就无法写进去。

叙述较为亲切自然,便于直接、自由地表达思想感情,给读者以真实感;第二人称:第二人称一般都兼有拟人的意味,因此能使语言生动;而在表情达意方面,运用第二人称往往便于直抒胸臆,或直接对话。

便于交流感情,给人以亲切感,便于抒情。

但有环境限制,有明确的倾诉对象。

是呼告修辞或是拟人手法,便于直接对话,利于交流思想情感,增强亲切感,同时使抒情更加强烈感人第三人称:它的优点在于不受空间和时间的限制,能从更多的方面自由地叙述,便于客观描述,但缺少真切感。

比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时空限制,具有全知全能的特点,反映现实较为灵活自如。

答题思路;(1)明确具体所用的人称。

(2)分析时要注意结合文段内容,切合人称的特点,表述作用时要符合作者写作的动机及主旨。

(3)在此基础上明确所用人称并结合文句内容作答。

例一: 我赞杨柳美丽。

但其美与牡丹不同,与别的一切花木都不同。

花木大都是向上发展的,红杏能长到“出墙”,古木能长到“参天”。

向上原是好的,但我往往看见枝叶花果蒸蒸日上,似乎忘记了下面的根,觉得可恶!你们是靠他养活的,怎么只管高踞在上面,绝不理睬他呢?你们的生命建设在他上面,怎么只管贪图自己的光荣,而绝不回顾处在泥土中的根本呢?花木大都如此。

甚至下面的根已经被斫,而上面的花叶还是欣欣向荣,在那里作最后一刻的威福,真是可恶而又可怜!杨柳没有这般可恶可怜的样子:它不是不会向上生长。

它长得很快,而且很高;但是越长得高,越垂得低。

千万条陌头细柳,条条不忘记根本,常常俯首顾着下面,时时借了春风之力而向泥土中的根本拜舞,或者和它亲吻。

好像一群活泼的孩子环绕着他们的慈母而游戏,而时时依傍到慈母的身傍去,或者扑进慈母的怀里去,使人见了觉得非常可爱。

第20题:文章对牡丹等花木的称呼大多用第三人称,而在第五自然段中却有两处用了第二人称,这样写有何作用?请赏析。

第十一讲记叙文阅读(三)情节作用记叙顺序插叙作用人称及其作用一、情节作用二、记叙顺序及其作用记叙顺序主要是分为___________、___________、___________三种。

1.顺叙(1)顺叙的定义:按照事件发生、发展的时间顺序叙述,使文章条理清楚。

(2)顺叙的作用:____________________________________________________________2.倒叙(1)倒叙的定义:先写结果,再交待前面发生的事(同一件事情)。

阅读时应特别注意“倒”“顺”之间的起讫点,认清那些起关键作用的词句和段落。

(2)倒叙的作用:____________________________________________________________3.插叙(1)插叙的定义:(另外一件事情)对主要情节或中心时间作必要的补充、铺垫、照应、说明,使情节有起伏,人物形象更丰富,内容更充实。

阅读时应特别注意交代起讫点的关键语句,或起过渡作用的语句。

(2)插叙的作用:三、人称及其作用1.第三人称(1)第三人称的定义:以“他”(“她”、”它”)“他们”(“她们”、”它们”)的身份,用叙述他人事情的口吻,把人物的经历、事件的经过告诉读者。

(2)第三人称的作用:_____________________________________________________________________________(二)第一人称:(1)第一人称的定义:以“我”(“我们”)的身份,叙述经历、所见、所闻,把人物的经历、事件的经过告诉读者。

(三)第二人称:(全文或某一句话)(1)第二人称的定义:用“你”或“你们”来叙述,常在第一人称和第三人称的文章中,根据情感表达的需要部分地出现,将第三人称变换为第二人称,用以表达强烈的爱憎感情。

(1)第二人称的作用:谁敢动我的杨树蔡楠①白杨树替自己准备好了一口棺材。

记叙文阅读知识点及答题技巧一、记叙文概念:记叙文是以叙述、描写为主要表达方式,以记人、叙事、写景、状物为主要内容的一种文体。

※二、记叙文六要素:时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果。

三、记叙的人称及作用:①第一人称:“我”作用:亲切自然,真实可信,便于表达思想感情。

用于物,有拟人化效果。

②第二人称:“你” “你们”作用:拉近作者与读者之间的距离,便于抒情。

用于人,增加亲切感;用于物,有拟人化效果。

③第三人称:“他” “他们”作用:不受时空限制,形式灵活自由,直接、客观展现生活。

用于物,有拟人化效果。

五、记叙的顺序及作用:①顺叙作用:叙事有始有终,条理清晰,读起来脉络清楚、印象深刻。

②倒叙:先写结局或其他后发生的情节,再从事件开头按发展顺序写。

如:《走一步,再走一步》。

作用:构成强烈的悬念,吸引读者阅读下文;使情节曲折有波澜,增强了文章的生动性;起强调作用。

※③插叙:叙事时中断叙述,插入另外一些有关的情节,再接着叙述后来的事情。

如《秋天的怀念》。

作用:补充..内容,丰富情节;照应上文,或为下文铺垫;交代…背景,解释…原因;使形象更丰满;突出中心。

六、记叙文中常见的表达方式:1、记叙:2、描写※描写可以分为人物描写和环境描写。

人物描写包括人物的外貌、语言、动作、心理、神态等描写内容。

环境描写包括自然环境描写和社会环境描写。

3、议论:是对某个问题、事件进行分析、评论,表明自己的观点、立场、态度、看法和主张。

记叙文的议论有三种方式:先叙后议、先议后叙、夹叙夹议。

※作用: 开头的议论:统领全文;中间的议论:可起到承上启下;引发读者思考;结尾的议论:点明人物或事件的意义;突出中心;升华主题;起到画龙点睛的作用。

4、抒情:抒情的方法有直接抒情与间接抒情两种直接抒情即直抒胸臆,间接抒情是在叙述、描写、议论中流露出个人感情。

作用:突出思想,强调感情,增强文章感染力,引起读者共鸣。

5、说明:用简明扼要的文字,把事物的形状、性质、特征、成因、关系、功用等解说清楚的表达方式。

分析记叙文的人称及作用考点解说:记叙的人称有第一人称、第二人称、第三人称。

在一篇文章中,可以变换使用多种人称。

“分析记叙的人称及作用”常见的考查方式:判断文章运用了第几人称,试结合文章分析运用第几人称的作用。

方法技巧:1、结合文章内容和作者的思想感情,分析所使用的人称在表达上的好处。

一般说来,用第一人称:即用当事人的身份来叙述,真实可信;用第二人称:亲切自然,直抒胸臆;用第三人称:以第三者的身份来叙述文章中的人物、事件、场景等,它不受空间时间的限制,能多方面地自由叙述。

2、有的文章前后有人称变化,往往意味着表达方式的转变,意味着思想感情的变化,分析时要紧扣这两个方面。

稻子熟了,妈妈我想您了袁隆平①稻子熟了,妈妈,我来看您了。

②妈妈,您在安江,我在长沙,隔得很远很远。

我在梦里总是想着您,想着安江这个地方。

③人事难料啊,您这样一位习惯了繁华都市的大家闺秀,最后竟会永远留在这么一个偏远的小山村。

④还记得吗?1957年前,我要从重庆的大学分配到这儿,是您陪着我,脸贴着地图,手指顺着密密麻麻的细线,找了很久,才找到地图上这么一个小点点。

当时您叹了口气说:“孩子,你到那儿,是要吃苦的呀……”我说:“我年轻,我还有一把小提琴。

”没想到的是,为了我,为了帮我带小孩,把您也拖到了安江。

最后,受累吃苦的,是妈妈您哪!您哪里走得惯乡间的田埂!我总记得,每次都要小孙孙牵着您的手,您才敢走过屋前屋后的田间小道。

⑤对于一辈子都生活在大城市里的您来说,70岁了,一切还要重新来适应。

我从来没有问过您有什么难处,我总以为会有时间的,会有时间的。

等我闲一点一定好好地陪陪您……哪想到,直到您走的时候,我还在长沙忙着开会。

⑥那天正好是中秋节,全国的同行都来了,搞杂交水稻不容易啊,我又是召集人,怎么着也得陪大家过这个节啊,只是儿子永远亏欠妈妈您了……其实我知道,那个时候已经是您的最后时刻。

我总盼望着妈妈您能多撑两天。

谁知道,即便是天不亮就往安江赶,可是我还是没能见上妈妈您最后一面。

⑦太晚了,一切都太晚了,我真的好后悔,妈妈当时您一定等了我很久,盼了我很长,您一定有很多话要对儿子说,有很多事要交代。

可我怎么就那么糊涂呢!这么多年哪,为什么我就不能少下一次田,少做一次试验,少出一天差,坐下来静静地好好陪陪您。

哪怕,哪怕就一次。

⑧妈妈,每当我的研究取得成果,每当我在国际讲坛上谈笑风生,每当我接过一座又一座奖杯,我总是对人说,这辈子对我影响最深的人就是妈妈您啊!⑨无法想象,没有您的英语启蒙,在一片闭塞中,我怎么能够用英语阅读世界上最先进的科学文献,用超越那个时代的视野,去寻访遗传学大师孟德尔和摩尔根?无法想象,在那个颠沛流离的岁月中,从北平到汉口,从桃源到重庆,没有您的执着和鼓励,我怎么能够获得系统的现代教育,获得在大江大河中自由翱翔的胆识?无法想象,没有您在我的摇篮前跟我讲尼采,讲这位昂扬着生命力、意志力的伟大哲人,我怎么能够在千百次的失败中坚信,必然有一粒种子可以使万千民众告别饥饿?他们说,我用一粒种子改变了世界。

我知道,这粒种子,是妈妈您在我幼年时种下的!⑩稻子熟了,妈妈,您能闻到吗?安江可好?那里的田埂是不是还留着熟悉的欢笑?隔着21年的时光啊,我依稀看见,小孙孙牵着您的手,走过稻浪的背影;我还要告诉您,一辈子没有耕种过的母亲,稻芒划过手掌,稻草在场上堆积成垛,谷子在阳光中哔啵作响,水田在西晒下泛出橙黄的颜色……这都是儿子要跟您说的话,说不完的话啊。

(此文摘自《杂文选刊》2011年第7期,是杂交水稻之父袁隆平在八十岁生日晚会上的致辞,略有改动)1.请说出选文采用第二人称“您”来表达的好处。

(3分)2.文中作者说“我总是对人说,这辈子对我影响最深的人就是妈妈您啊”,请根据第⑨节的内容,概括出母亲对作者的成长有哪些影响。

(3分)3.根据文章内容,请解释下面句子中加点词语的不同含义。

(4分)(1)他们说,我用一粒种子改变了世界。

(2)我知道,这粒种子,是妈妈您在我幼年时种下的!4.结合全文,请简要分析“稻子熟了,妈妈我想您了”蕴含了作者对母亲哪些丰富的感情。

(6分)【参考答案】1、(3分)用第二人称表达,有利于直接抒发强烈深沉的感情(1分),显得亲切自然(1分),用“您”较之于“你”又能表达对母亲的尊重(1分)。

2、(3分)①小时候的英语启蒙,让我具有超越时代的视野;②对我求学读书的执着和鼓励,让我获得系统的现代教育,获得搏击风浪的胆识;③摇篮前讲尼采,教育我有昂扬的生命力、意志力,有坚定的信心。

(每点1分,意思对即可。

)3、(4分)(1)(2分)“种子”含义为“杂交水稻的种子”(若答“水稻种子”得1分)(2)(2分)“种子”含义为小时候母亲对“我”(作者)的启蒙和教育。

4、①母亲去世21年,作者对母亲充满思念之情。

(2分,感情1分,简析1分,下同)②母亲对作者的影响、支持与帮助,让作者对母亲充满感激、敬重之情。

(2分)③因为工作繁忙,不能在母亲身边多陪她,特别是在母亲去世时不在身边,作者充满愧疚(后悔)之情。

(2分)杨柳丰子恺1因为我的画中多杨柳树,就有人说我欢喜杨柳树。

因为有人说我欢喜扬柳树,我似觉自己真与杨柳树有缘。

但我也曾问心,为甚么欢喜杨柳树?到底与杨柳树有甚么缘?其答案了不可得。

原来这完全是偶然的。

假如我存心要和杨柳结缘,就可以附会种种理由上去。

或者说我爱它的鹅黄嫩绿,或者说我爱它的如醉如舞,或者说我爱它像小蛮的腰,或者说我爱它是陶渊明宅边所种的。

即使要找三百个冠冕堂皇、高雅深刻的理由,也是很容易的。

天下事往往如此。

2实际,我向来对于花木无所爱好;即有之,亦无所执着。

这是因为我生长穷乡,只见桑麻、禾黍、棉花、小麦、大豆,不曾亲近过万花如绣的园林。

只在几本旧书里看见过“紫薇”“红杏”“芍药”“牡丹”等美丽的名称,但难得亲近这等名称的所有者。

并非完全没有见过,只因见时它们往往使我失望。

我觉得它们也只是植物中的几种,不过少见而名贵些,实在也没有甚么特别可爱的地方,似乎不配在诗词中那样地受人称赞,更不配在花木中占据那样高尚的地位。

3假如我现在要赞美一种植物,我仍是要赞美杨柳。

但这与前缘无关,只是我这几天的所感,一时兴到,随便谈谈。

为的是昨日天气佳,埋头写作到傍晚,不免走到西湖边的长椅子里去坐了一番。

看见湖岸的杨柳树上,好像挂着几万串嫩绿的珠子,在温暖的春风中飘来飘去,飘出许多变度微微的S线来,觉得这一种植物实在美丽可爱,非赞它一下不可。

4听人说,这植物是最贱的。

剪一根枝条来插在地上,它也会活起来,后来变成一株大杨柳树。

它不需要高贵的肥料或工深的壅培,只要有阳光、泥土和水,便会生活,而且生得非常强健而美丽。

牡丹花要吃猪肚肠,葡萄藤要吃肉汤,许多花木要吃豆饼,杨柳树不要吃人的东西,因此人们说它是“贱”的。

大概“贵”是要吃的意思。

越要吃得多,越要吃得好,就是越“贵”。

吃得很多很好而没有用处,只供观赏的,似乎更贵。

例如牡丹比葡萄贵,是为了牡丹吃了猪肚肠一无用处,而葡萄吃了肉汤有结果的原故。

杨柳不要吃人的东西,且有木材供人用,因此被人看作“贱”的。

5我赞杨柳美丽。

但其美与牡丹不同,与别的一切花木都不同。

花木大都是向上发展的,红杏能长到“出墙”,古木能长到“参天”。

向上原是好的,但我往往看见枝叶花果蒸蒸日上,似乎忘记了下面的根,觉得可恶!你们是靠他养活的,怎么只管高踞在上面,绝不理睬他呢?你们的生命建设在他上面,怎么只管贪图自己的光荣,而绝不回顾处在泥土中的根本呢?花木大都如此。

甚至下面的根已经被斫,而上面的花叶还是欣欣向荣,在那里作最后一刻的威福,真是可恶而又可怜!杨柳没有这般可恶可怜的样子:它不是不会向上生长。

它长得很快,而且很高;但是越长得高,越垂得低。

千万条陌头细柳,条条不忘记根本,常常俯首顾着下面,时时借了春风之力而向泥土中的根本拜舞,或者和它亲吻。

好像一群活泼的孩子环绕着他们的慈母而游戏,而时时依傍到慈母的身傍去,或者扑进慈母的怀里去,使人见了觉得非常可爱。

6自古以来,诗文常以杨柳为春的一种主要题材。

写春景曰“万树垂杨”,写春色曰“陌头杨柳”,或竟称春天为“柳条春”。

我以为这并非仅为杨柳当春抽条的原故,实因其树有一种特殊的姿态,与和平美丽的春光十分调和的原故。

这种特殊的姿态便是“下垂”。

不然,当春发芽的树木不知凡几,何以专让柳条作春的主人呢?只为别的树木都凭仗春的力而拚命向上,一味求高,忘记自己的根本。

其贪婪之相不合于春的精神。

最能象征春的神意的,只有垂杨。

1[注]①杨柳:泛指柳树。

古人因杨树之实也成白絮飞散,故常以“杨”称“柳”,杨、柳多通用,如“垂柳”也称“垂杨”。

2(文章发表于1935年。

有删改)3.积极向上是令人赞赏的,作者却觉得一般花木的“向上”可恶,这矛盾吗?为什么?(4分)2、19.“最能象征春的神意的,只有垂杨。

”请根据文意对这句话加以阐释。

(4分)3、20.文章对牡丹等花木的称呼大多用第三人称,而在第五自然段中却有两处用了第二人称,这样写有何作用?请赏析。

(4分)4、21.请概括本文的主旨。

作者在展现这一主旨时,行文上有何特点?请赏析。

(6分)5、答案18.不矛盾。

作者并不反对“向上”,他认为“向上原是好的”。

(2分) 作者厌恶一般花木的“向上”,只是憎恶其高而忘本,不知感恩。

(2分)6、19.“春的神意”与“和平美丽的春光”是一致的,蕴含着生机勃发、和谐、亲切的精神。

(2分)垂杨的姿态是“下垂”的,不像别的树木贪婪苛取,忘记“根本”。

这与春的精神“十分调和”,因而“最能象征春的神意”。

(2分)7、20.改用第二人称,将批判对象拟人化,形成一种面对面的质问之势,使作者的态度更为鲜明,(2分) 便于直接抒发作者对那些名贵花木强烈的厌恶之情。

(2分)8、21,本文通过赞美杨柳“贱”而有用、高而能下的品质,体现了作者在处世待物上超越世俗名利欲念的人生观念。

(2分) 行文婉转曲折,自然舒展。

(2分) 结合原文赏析;(2分)。