记叙文人称

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:7

记叙文的人称

(1)第一人称:以“我”的口吻或者角度展开记叙。

第一人称的“我”有时是作者本人,有时是作品中的一个角色,即经过艺术加工的“我”。

经过了虚构,就不是作者本人;把生活的真实的我记录下来,这就是作者本人。

作用:便于直抒胸臆,读来有亲切感和真实感。

(2)第三人称:以第三者的地位叙述文章中的人物、事件、场景等。

作用:不受时空限制,能够从多方面自由叙述。

(3)注意:有的文章中运用了第二人称代词,一般多是出现在用第一人称或第三人称的叙述里,实际上仍是站在第一人称或是第三人称的角度写的。

作用:可以增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流。

高考记叙文常用的记叙人称李艳龙记叙要有主体,即由“谁”来叙述,表现出来就是人称。

因此,所谓人称,就是作者认识事物和表现事物的角度和立足点。

第一人称作者在作文中以当事人的身份,用“我”或“我们”的口吻进行叙述,就是第一人称。

文中的“我”可以是作者本人,也可以是虚构的人物,但不论作者是否真是作品中的人物,所叙述的内容都应像是作者亲身经历或是亲眼看到亲耳听到的事情。

采用第一人称叙述的优点是便于直接表达思想感情,能使读者产生真实感和亲切感。

但也有局限性,就是只能从“我”的所见所闻去写,“我”的活动范围以外的人、事和别人的心理活动就无法安排进去,所以反映现实生活的广阔性就要受到限制。

例如:请以“总有一种期待”为题目,写一篇文章。

要求:(1)立意自定,文体自选。

(2)不得套作,不得抄袭。

(3)不少于800字。

范文总有一种期待静静地走,连头也不回。

——题记我看着你走过来,拿着食物,一脸微笑。

我没有跑过去迎接你,也不出声,也不摇尾。

你倒下饭,转身,离开,笑意仍挂在嘴角。

我多想叫你停下,停下来,帮帮我!虽说我是只狗,但我,也总有一种期待:我想离开!几年前,我以自由之身来到这里,我尽职尽责地工作,看守这个家,从而换取食物。

我认为我与这里只是雇佣关系,只要认真工作就可以了,而再没有其他瓜葛。

我可以在油菜花开的时候,跟朋友一起去嗅花香;蝴蝶飞来的时候,伸出爪子捕蝶;春来水涨的时候,守在小河边,等候我爱吃的那种鱼儿跃出水面……但是,我错了。

这个房主认为,我在这里,我就隶属于这里。

于是,我被套上了项圈,挂上了铁链。

我气愤。

我拖着沉重的大铁链在院子里一圈又一圈疯狂地跑、跳,想挣脱这枷锁。

我搅得鸡飞猫逃。

我要彻底惹怒他们,让他们讨厌我,从而放了我。

哦!我太傻了!他们对我唯一的报复就是:饿我三天。

是啊!谁能抵抗住饥饿的力量?我屈服了,因为我精疲力竭。

而且脖子上殷红的血迹也不允许我再疯狂。

他们送来食物,我平静地吃下。

他们来去,我不恭送,也不逢迎。

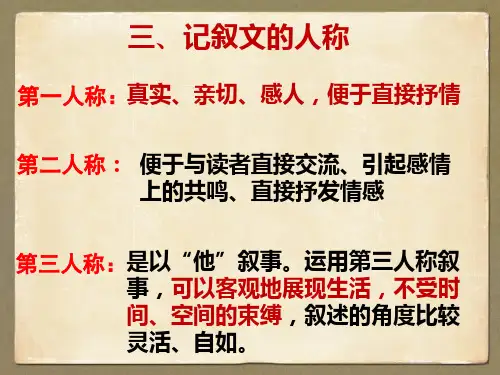

“人称作用”答题模式记叙文人称及作用答题模式记叙文的人称有第一人称、第二人称、第三人称之分。

第一人称是指自己的代词如“我”“我们”等;第二人称是指你谈话时在场的别人的代词,如“你”“你们”等;第三人称是指你谈论的不在现场的人称代词,如“他”“她”“他们”等。

一般来讲,记叙文中叙述的人称必须一致。

第一人称。

以“我”的口吻或角度展开记叙。

第一人称的“我”可以是作者本人,可以是作品中的虚构人物(可以是主要人物或次要人物)。

“我”必须和作品中其他人物存在某种联系,对人物或事件等起说明和见证作用等。

作用:亲切自然,真实可信,容易拉近与读者的距离;便于抒发情感,进行详细的心理描写;使文章更具真实性、故事性(曲折性或波折性);便于直抒胸臆,易唤起读者内心的感受和思考。

(统编九下)鲁迅的《孔乙己》以酒店伙计第一人称“我”的口吻来叙事,通过“我”的耳闻目睹,客观地叙述了孔乙己的性格和不幸遭遇,增强了故事的可信度,使故事情节显得真实自然。

《溜索》问题:本文以第一人称叙述有什么作用?答案:①“我”的所见所闻所感为贯穿全文的线索。

②使文中的人和事更具真实感。

③以“我”的胆怯和领队及汉子进行对比,突出他们的勇敢无畏。

第二人称:以“你”“你们”的口吻或角度展开叙述。

在用第一人称或第三人称叙述的文章里,运用了第二人称“你(们)/您”,实际上仍是站在第一人称或第三人称的角度写的。

作用:增加亲切感,拉近了与读者的距离;便于直接对话和抒情,有呼告效果,可增强感染力;用于物,有拟人化效果。

第三人称:作者站在第三者的立场上,以一种叙述发生在他人身上的事情的口吻,把人物的经历、事件的经过告诉读者。

作用:这是以一个冷静的旁观者的身份来进行表达的方法,能比较直接、客观地展现丰富多彩的生活,不受时空的限制,能从多方面自由叙述,写作较自由、灵活,便于叙事和议论。

举例:(统编七上)安徒生的《皇帝的新装》采用第三人称,对皇帝的穷奢极欲进行大力渲染与讽刺。

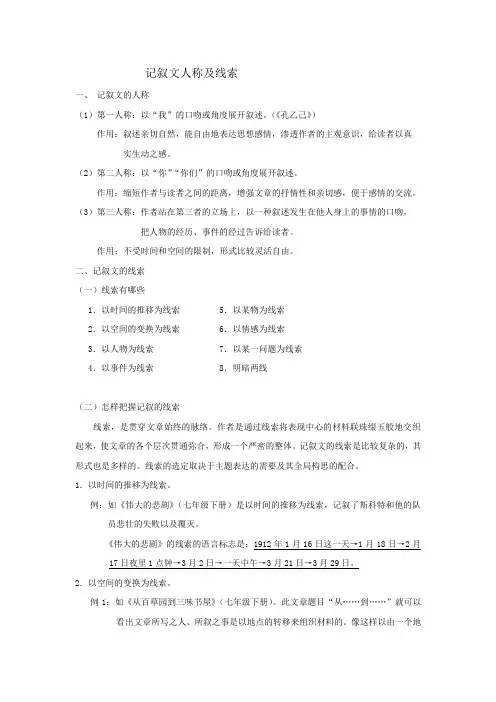

记叙文人称及线索一、记叙文的人称(1)第一人称:以“我”的口吻或角度展开叙述。

(《孔乙己》)作用:叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,渗透作者的主观意识,给读者以真实生动之感。

(2)第二人称:以“你”“你们”的口吻或角度展开叙述。

作用:缩短作者与读者之间的距离,增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流。

(3)第三人称:作者站在第三者的立场上,以一种叙述发生在他人身上的事情的口吻,把人物的经历、事件的经过告诉给读者。

作用:不受时间和空间的限制,形式比较灵活自由。

二、记叙文的线索(一)线索有哪些1.以时间的推移为线索 5.以某物为线索2.以空间的变换为线索 6.以情感为线索3.以人物为线索 7.以某一问题为线索4.以事件为线索 8.明暗两线(二)怎样把握记叙的线索线索,是贯穿文章始终的脉络。

作者是通过线索将表现中心的材料联珠缀玉般地交织起来,使文章的各个层次贯通弥合,形成一个严密的整体。

记叙文的线索是比较复杂的,其形式也是多样的。

线索的选定取决于主题表达的需要及其全局构思的配合。

1.以时间的推移为线索。

例:如《伟大的悲剧》(七年级下册)是以时间的推移为线索,记叙了斯科特和他的队员悲壮的失败以及覆灭。

《伟大的悲剧》的线索的语言标志是:1912年1月16日这一天→1月18日→2月17日夜里1点钟→3月2日→一天中午→3月21日→3月29日。

2.以空间的变换为线索。

例1:如《从百草园到三味书屋》(七年级下册)。

此文章题目“从……到……”就可以看出文章所写之人、所叙之事是以地点的转移来组织材料的。

像这样以由一个地点到另外一个地点的转移为线索来写出人物的见闻和感受的文章很多,文中人物活动的空间很大,地点的转换很具体而且明显,至少变换的地点有两个或两个以上。

例2:如《登上地球之巅》(七年级下册)中登山运动员的行踪是:在8500米以上的冰雪世界里→第二台阶处→在“死亡地带”的高度上→8830米左右的地方→峰顶。

像这样的是通过时空的推移来组织材料的,由于地点的转变是靠任务活动来实现的,所以,往往这类文章的线索又叫“以人物活动为线索”或“任务行踪为线索”。

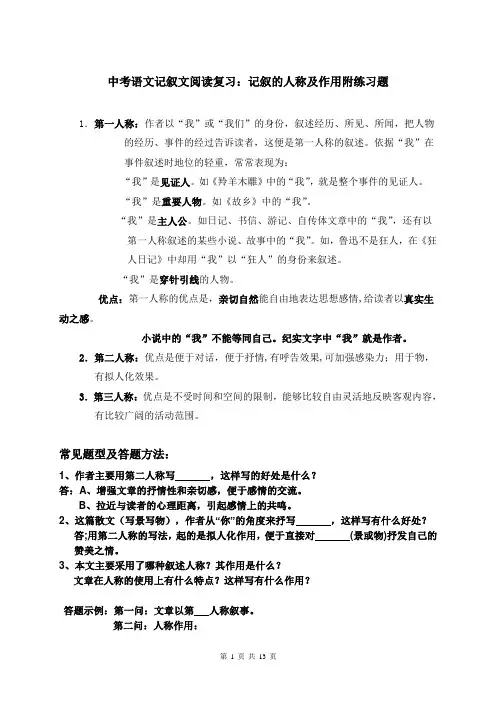

中考语文记叙文阅读复习:记叙的人称及作用附练习题1.第一人称:作者以“我”或“我们”的身份,叙述经历、所见、所闻,把人物的经历、事件的经过告诉读者,这便是第一人称的叙述。

依据“我”在事件叙述时地位的轻重,常常表现为:“我”是见证人。

如《羚羊木雕》中的“我”,就是整个事件的见证人。

“我”是重要人物。

如《故乡》中的“我”。

“我”是主人公。

如日记、书信、游记、自传体文章中的“我”,还有以第一人称叙述的某些小说、故事中的“我”。

如,鲁迅不是狂人,在《狂人日记》中却用“我”以“狂人”的身份来叙述。

“我”是穿针引线的人物。

优点:第一人称的优点是,亲切自然能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

小说中的“我”不能等同自己。

纪实文字中“我”就是作者。

2.第二人称:优点是便于对话,便于抒情,有呼告效果,可加强感染力;用于物,有拟人化效果。

3.第三人称:优点是不受时间和空间的限制,能够比较自由灵活地反映客观内容,有比较广阔的活动范围。

常见题型及答题方法:1、作者主要用第二人称写,这样写的好处是什么?答:A、增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流。

B、拉近与读者的心理距离,引起感情上的共鸣。

2、这篇散文(写景写物),作者从“你”的角度来抒写,这样写有什么好处?答;用第二人称的写法,起的是拟人化作用,便于直接对(景或物)抒发自己的赞美之情。

3、本文主要采用了哪种叙述人称?其作用是什么?文章在人称的使用上有什么特点?这样写有什么作用?答题示例:第一问:文章以第人称叙事。

第二问:人称作用:第一人称:1、以我的口吻或者角度展开记叙,使故事具有亲切感和真实感;2、便于直抒胸臆;3、运用第一人称叙事中的“我”的作用:A、我是全文的线索性人物;B、通过我的见闻感受表现或烘托人物形象;C、在我的身上寄托了作者的情感或者希望;第二人称作用:A、增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流。

B、拉近与读者的心理距离,引起感情上的共鸣。

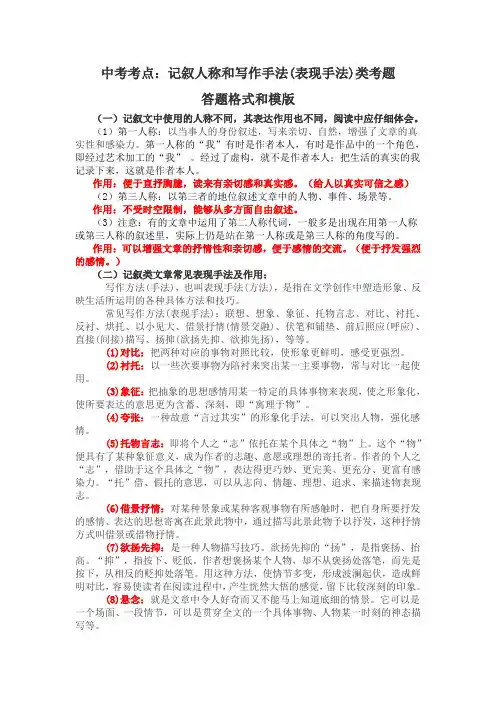

中考考点:记叙人称和写作手法(表现手法)类考题答题格式和模版(一)记叙文中使用的人称不同,其表达作用也不同,阅读中应仔细体会。

(1)第一人称:以当事人的身份叙述,写来亲切、自然,增强了文章的真实性和感染力。

第一人称的“我”有时是作者本人,有时是作品中的一个角色,即经过艺术加工的“我”。

经过了虚构,就不是作者本人;把生活的真实的我记录下来,这就是作者本人。

作用:便于直抒胸臆,读来有亲切感和真实感。

(给人以真实可信之感)(2)第三人称:以第三者的地位叙述文章中的人物、事件、场景等。

作用:不受时空限制,能够从多方面自由叙述。

(3)注意:有的文章中运用了第二人称代词,一般多是出现在用第一人称或第三人称的叙述里,实际上仍是站在第一人称或是第三人称的角度写的。

作用:可以增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流。

(便于抒发强烈的感情。

)(二)记叙类文章常见表现手法及作用:写作方法(手法),也叫表现手法(方法),是指在文学创作中塑造形象、反映生活所运用的各种具体方法和技巧。

常见写作方法(表现手法):联想、想象、象征、托物言志、对比、衬托、反衬、烘托、以小见大、借景抒情(情景交融)、伏笔和铺垫、前后照应(呼应)、直接(间接)描写、扬抑(欲扬先抑、欲抑先扬),等等。

(1)对比:把两种对应的事物对照比较,使形象更鲜明,感受更强烈。

(2)衬托:以一些次要事物为陪衬来突出某一主要事物,常与对比一起使用。

(3)象征:把抽象的思想感情用某一特定的具体事物来表现,使之形象化,使所要表达的意思更为含蓄、深刻,即“寓理于物”。

(4)夸张:一种故意“言过其实”的形象化手法,可以突出人物,强化感情。

(5)托物言志:即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。

这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。

作者的个人之“志”,借助于这个具体之“物”,表达得更巧妙、更完美、更充分、更富有感染力。

“托”借、假托的意思,可以从志向、情趣、理想、追求、来描述物表现志。

初中写作人称的运用

人称是指在写作中使用的第一、第二、第三人称的形式。

在初中写作中,常用的人称有第一人称和第三人称。

以下是关于人称运用的一些指导:例句:我参加了一次志愿者活动,这次经历让我深受启发。

2.第三人称(他/她/它):使用第三人称可以客观地叙述事物,不带

有个人感情色彩。

适用于记叙文、描写文等。

例句:他走进了教室,微笑地和同学们打招呼。

3.第二人称(你/您):使用第二人称可以与读者直接互动,使文章

更具亲和力。

适用于劝说文、游记等。

例句:你可以尝试一下这道新菜谱,保证让你惊喜连连。

除了上述用法之外,在写作中还要注意以下几点:

1.人称的一致性:在文章中要保持人称的一致性,即在同一篇文章中

尽量使用相同的人称。

避免过度变换人称,以免引起读者的困惑。

2.熟悉读者:选择合适的人称需要考虑读者的角度和文体。

如果写给

朋友,可以使用第二人称;如果写给老师或长辈,可以使用第二或第三人称;如果是自己的经历,可以使用第一人称。

3.注意代词的引用:在使用第三人称时,要注意代词的引用,避免引

用混乱造成理解困难。

多使用名词,或通过上下文清晰指明代词的引用对象。

总之,人称的运用能够使文章更具有个性和亲和力,但同时要注意不同人称的合理搭配和一致性,从而更好地表达自己的观点和情感,让读者更好地理解和感受到文章的内涵。

一、掌握表达的角度第一人称:作者以“我”或“我们”的身份,表达经历、所见、所闻,把人物的经历、事件的经过告诉读者,这即是第一人称的表达。

依照“我”在事件表达时地位的轻重,经常表现为:1.“我”是目睹人。

如《羚羊木雕》中的“我”,就是整个事件的目睹人。

2.“我”是重要人物。

如《故土》中的“我”。

3.“我”是主人公。

如日志、书信、游记、自传体文章中的“我”,还有以第一人称表达的某些小说、故事中的“我”。

如,鲁迅不是狂人,在《狂人日志》中却用“我”以“狂人”的身份来表达。

4.“我”是穿针引线的人物。

第二人称:作者用“你” “你们”来表达,就是第二人称的表达。

第三人称:作者站在第三者的立场,用表达他人事情的口吻,把人物的经历、事件的经过告诉读者,这即是第三人称的表达。

二、理解各样人称的好坏1.第一人称表达:2.第二人称表达:3.第三人称表达:【例题解说】零点降生的女孩我的家乡有一种说法,凡是在子夜零点降生的女孩都是十分好运的,未来必定会出类拔萃,业有所成。

村庄里就有一个零点降生的女孩,她家境优裕,工作顺利,婚恋幸福,是全村女孩子敬羡的对象。

人们一提及她,就要谈到她的零点降生之兆。

她成了大家心目中零点降生好运儿的有力例证。

你知道,我的客观条件和主观条件都不怎么好,所以我从懂事起对自己就没有信心。

村里那个幸福女孩更让我相信:存亡由命,成败在天。

上天既然已经安排好了你的命运,你再努力也没实用。

我变得对全部都无所谓,在天然惰性的驱遣下,整天无所作为,随声附和,听凭母亲怎么劝告也不回头。

一次,母亲被我气极了,不由得狠狠责备了我一顿,我居然蛮不讲理地顶嘴她:“你怎么不把我生到零点?那样我就有福分了,还用你操这么多心!”母亲怔住了。

夜晚睡觉的时候,母亲坐到我的床边,温柔地掖着我的被角,轻轻地告诉我:“妞妞,其实你也是零点生的。

这些年妈向来没有说出来,是由于你太浮气,怕他人的好话捧坏了你。

可是, 你要知道,即便你是零点出生的,也其实不是生下来就什么都有的。

叙述人称及作用

【考点梳理】

1、常见题型

(1)本文采用第……人称叙述的好处是什么?

(2)本文以……的视角写人,其表达作用是怎样的?

(3)文章写的是……,作者却以“我”(你、他、它)的口吻来写,请问“我”(你、他、它)在文中的作用是什么?

2、答题思路

在记叙文中,有三种叙述人称,常用的是第一人称和第三人称,第二人称用得较少。

三种人称的特点及作用如下:

(1)第一人称:以“我”或“我们”的口吻或角色展开叙述。

作用:便于直抒胸臆,读来有一种亲切感和真实感,但所写内容不能超过“我”“耳闻目睹”的范围。

(2)第二人称:用“你”“你们”直接与读者交流。

作用:像是作者和读者进行对话,显得亲切自然;便于抒发感情,有呼告效果,可加强感染力;用于物,有拟人效果。

(3)第三人称:以第三者的角色来叙述文章中的人物、事件、场景等,常用“他”“他们”,以旁观者的身份出现。

作用:不受时间和空间的限制,能从更多的方面自由叙述。

3、答题格式

(1)运用第一人称,使文章更具真实性;叙述亲切自然;便于作者直接表达自己的思想感情。

(2)运用第二人称,增强亲切感,拉近与读者的距离;利于情感交流,便于抒情。

(3)运用第三人称,直接、客观地展现生活;不受时空限制,反映形式比较灵活自由;作用于物时有拟人效果,叙述亲切自然。

用来抒情,可把感情抒发得淋漓尽致。

例1:山朗润起来了,水涨起来了,太阳的脸红起来了。

例2:漫漫长路,总有朝夕相处的亲人,多少叮咛,多少呵护,多少孝心,多少无私。

(4)引用:记叙文中运用引用既增强了说服力,又使文章充满诗情画意,趣味盎然。

例1:“吹面不寒杨柳风”,不错的,像母亲的手抚摸着你。

例2:唐代诗人李白曾经写道“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”。

(5)反复:强调所说内容(某种情感或者意思)。

例1:“盼望着,盼望着,……”强调了盼望的急切。

例2:争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

(6)夸张:夸大事物的本质,烘托气氛,加强渲染力,引起读者的强烈共鸣。

例1:这个橘子酸的我的牙都快要掉了。

例2:太阳那么大,都快把我们烤糊了。

(7)反问:起强调作用,增强肯定(否定)语气。

例1:其真无马邪?例2:难道你没看过《哈利波特》吗?(8)对偶:使语言简练工整,富有美感。

形式上音节整齐匀称、节奏感强,具有音律美;内容上凝练集中,概括力强。

例1:十口心思,思君思国思社稷;八目共赏,赏花赏月赏秋香。

例2:抽刀断水水更流,举杯浇愁愁更愁。

(9)借代:以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情,能起到突出形象,使之具体、生动的效果。

例1:我今天看到一个红领巾在公交车上主动给老爷爷让座。

例2:我非常了解这只老狐狸,那是相当的狡猾!例3看,那个人果真是个铁公鸡,一毛不拔。

(10)通感修辞格又叫“移觉”。

就是把不同感官的感觉沟通起来,借联想引起感觉转移,“以感觉写感觉”。

作用是增强文采,突破语言的局限,丰富表情达意的审美情趣。

例1:她的话听起来像蜜糖一样甜。

例2:荷塘边,微风过处,送来缕缕清香,放佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

例3:紫藤萝的香气似乎也是淡紫色的,梦幻一般轻轻地笼罩着我。

【考查形式及答题技巧】①给出文中的一段话或者一句话,让你分析句子的特点。

②赏析文中画线的句子此类题一般分值为2-3分,答题方法为先分析句子运用了什么样的修辞手法,然后结合原文分析一下这种修辞手法的作用。

第一人称记叙文范文我觉得我的生活就像一场充满意外和惊喜(大多数时候是惊)的喜剧电影,而我就是那个制造笑料的主角。

就说上次去参加朋友聚会那事儿吧。

我本来想打扮得帅帅的,给大家一个惊喜。

于是我在镜子前捣鼓了半天,试了好几套衣服,最后选了一件自以为超级酷炫的衬衫,还特意把头发抓得高高的,看起来像个要去走T台的模特(至少我自己这么觉得)。

我哼着小曲儿就出门了,一路上还美滋滋的,感觉自己就是这条街上最靓的仔。

结果到了聚会的地方,一进门我就傻眼了。

大家都穿着休闲的运动装,而且那是个户外的野餐聚会,我这一身正式得像个刚从办公室加班赶来的上班族。

朋友们看到我,先是一愣,然后就哄堂大笑起来。

我当时那个脸啊,红得像个熟透的番茄,恨不得找个地缝钻进去。

我一边尴尬地笑着,一边在心里暗暗骂自己:“你可真是个大聪明啊,出门都不看清楚是什么场合。

”还有一次,我自告奋勇地要给家人做一顿大餐。

我信心满满地走进厨房,感觉自己就像个即将创造美食奇迹的大厨。

我对着菜谱研究了半天,然后就开始动手。

我打算先做个红烧肉,这道菜我看我妈做过好多次,心想应该不难。

我把肉放进锅里炒啊炒,突然听到一阵噼里啪啦的声音,我还没反应过来呢,油就像调皮的小怪兽一样开始往外溅。

我吓了一跳,拿着锅铲在锅里乱搅一通,结果溅得更厉害了。

最后我只能像个胆小的士兵一样,举着锅盖当盾牌,在旁边干着急。

等油终于安静下来的时候,我一看锅里的肉,都快变成黑炭了。

我又气又好笑,无奈地摇了摇头。

这时候我妈走进厨房,看到我这狼狈的样子,笑得眼泪都出来了。

她一边笑一边说:“你这不是做饭,是在厨房打仗呢。

”不过啊,虽然这些事情让我觉得特别糗,但现在回想起来,却也觉得特别有趣。

毕竟,这些都是我生活中的独特经历,就像一颗颗怪味豆,虽然味道有点怪,但却让人回味无穷。

我想,这就是生活吧,充满了各种意想不到的小插曲,而这些小插曲也让我的生活变得更加丰富多彩。

记叙文人称作用常见题型及答题方法:1、作者主要用第二人称写??,这样写的好处是什么?答:a、增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流。

b、拉近与读者的心理距离,引起感情上的共鸣。

2、这篇散文(写景写物),作者从“你”的角度来抒写??,这样写有什么好处?答;用第二人称的写法,起的是拟人化作用,便于直接对青菜(景或物)抒发自己的赞美之情。

3、本文主要采用了哪种叙述人称?其作用是什么?文章在人称的使用上有什么特点?这样写有什么作用?答题示例:第一问:文章以第人称叙事。

第二问:人称作用:第一人称:1、以我的口吻或者角度展开记叙,使故事具有亲切感和真实感;2、便于直抒胸臆;3、运用第一人称叙事中的“我”的作用:a、我是全文的线索性人物;b、通过我的见闻感受表现或烘托人物形象;c、在我的身上寄托了作者的情感或者希望;第二人称作用:a、增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流。

b、拉近与读者的心理距离,引起感情上的共鸣。

第三人称:是以“他”叙事。

运用第三人称叙事,可以客观地展现生活,不受时间、空间的束缚,叙述的角度比较灵活、自如。

示例:突破开篇以第一人称写“我”的所见所闻的局限,较为自由地展现事件过程、人物心理,以及不同地点发生的事情。

拉开了叙述者与故事之间距离,更具客观性。

4、文章对??的称呼大多用第三人称,而在??中却有两处用了第二人称,这样写有何作用?第一问:①文章以第一人称作为全文的基本视角;②偶尔插入第二人称,构成两种不同人称的相互交叉。

第二问:①不同人称的出现丰富了文章的叙事手段,有助于作者思想情感的表达;②营造了一种亲切的气氛,拉近作者和读者之间的距离。

解析:人称的变化往往意味着表达方式的转变,意味着作者情感的变化,所以分析人称的时候,就不能忘记这两个方面的分析角度。

我们熟悉了这个知识点,还得充分理解文章的情感和表达方式的转换,准确识别相应的人称以及它所承载的思想情感。

需要特别提醒的是,理解人称千万不能够脱离文章,一定要结合具体的内容,准确扣住作者的议论抒情文段进行分析。

篇二:记叙人称及作用1.记叙文的人称及作用:第一人称,便于直抒胸臆,读起来可以增添文章的真实感。

第二人称,如同作者和读者对话,读起来给人一种亲切感。

第三人称,不受时空的限制,能从多方面自由叙述。

2.记叙的顺序及作用:常见的有四种:顺叙、倒叙、插叙、补叙。

顺叙的作用是:按事情的发展为序,使叙事的层次更清楚。

倒叙的作用:构成强烈的悬念,吸引读者阅读下文。

插叙的作用:对主要的情节起衬托或补充作用。

补叙的作用:起补充、丰富、深化叙述的作用,有时也起到突出强调的作用。

3.记叙的线索:记叙的线索可分为:以人为线,以物为线,以事为线,以人物思想感情变化为线(考察的较多),以时空转移为线。

(这类题常以填写题目出现)4.记叙文人物形象刻画多样性:概括描写和细节描写;外貌描写、心理描写、动作描写、语言描写和神态描写;正面描写和侧面描写等。

篇三:记叙文阅读之人称篇隔着代沟,我望见了您已经不记得上一次好好地看您是什么时候了,父亲。

我只记得那时的您,头发乌黑,皮肤泛着古铜色的光。

青年时期的下乡生活,让您有了健康的体魄,也让您在纷繁的社会中变得寡言少语。

自我上高中以来,您就很少管过我,有人说“儿随母,女随父”。

在我的生活中,更多是的妈妈的教育和关怀,我几乎每天都要和她谈笑,却很少能跟您讲一上句话。

妈妈总是关心我这,关心我那,而在我眼中,您总是坐在您自己的角落里,研究着自己的股票。

我总觉得您根本就不关心我,我总觉得您是家中的一个外人。

随着感情的疏远,我发现我渐渐地不认得您了。

“代沟”,这可真是个神奇的东西。

高考离我越来越近,可您却离我越来越远。

虽然您也开始不时地说些什么,您也开始每天按时往我嘴里塞各种各样的补品,可对我来讲,那些话远不如妈妈讲得动听。

而塞药时我甚至感觉,您是一个“医生”,而不量个父亲。

感情的疏远,似乎真地隔断了认知。

考前的那几天学校放假,您让我到您的学校复习。

您带着我去了您的学校,让我在办公室等着,自己去清理一间教室出来。

我一人待在办公室里无聊,就走下楼去,走到那间教室门口。

教室里您忙碌的身影晃动着。

我突然意识到我很久没有好好看看您了。

也许..您还没有感觉到我的觉醒,也许在您眼中我还是那个对您冷若冰霜不悄一顾的小男孩。

可您一定知道,只要亲情不断,血脉相连,我一定会认识到父爱的伟大。

感情也许会疏远,可无论这代沟有多宽,我终究会望见您的!1、请归纳选文的中心思想。

2、选文第1段画线句对后文有什么作用?3、选文为什么详写父亲搬桌子这一细节?4、选文写作人称是第几人称?请简要分析其好处。

5、如何理解选文第6段中的画线句6、选文第7段中加点词“也许”能否去掉?为什么?书店里的民工中午吃过饭,我走进一家书店。

挑肥拣瘦地遴选,终于选定了一本书,站在那里看了起来。

“哎哎哎,这位先生,您要是睡着了,会着凉的。

”循声望去,隔着几架书的一角,店里的服务生正蹲下身子,叫着一位顾客。

那人盘腿坐在地上,脑袋耷拉着,原本捧着的书,已滑到膝下。

我觉得有些发笑,在这里看书睡着了,还真不多见,要么是皓首穷经、整日与书伍的学人,或者是捧书就困、以书装门面的假读书人。

“哦,真对不起,对不起,我——我——”那人一个激灵翻身爬起,复又弯腰捡书,脸涨得通红,连向服务生打招呼。

墨黑的脸庞,头发也有点零乱,眼里挂着睡态和歉意。

他的穿着看上去像个典型的民工,上衣沾了很多灰尘,裤子皱巴巴的,脚上一双老式的旧旅游鞋,鞋面上还沾着些水泥灰。

“这里空调真暖和。

”他对着身旁诧异的目光,说了句自我解嘲的话。

话音刚落,周围立刻爆出一阵哄笑声。

他的神态越发显得窘迫,手足无措的样子。

我有些得意,果然不出我的预料。

夏天的时候,我就见过民工们齐刷刷地躺在敞口的楼板上面午休,这们民工还算聪明才聪明,找了这么个冬暖夏凉、避寒祛暑的地方,改善他的小憩环境。

笑声和目光散了,他又捧起书,很专注地看起来。

我移身走近,想看看他读的是什么书。

原来是一本厚厚的《土木工程图学》,上面满是横平竖直的复杂线条和各种标注。

不一会儿,他从口袋里掏出本子和笔,是那种小学生用的学习簿和一枝秃钢笔。

就着书架的边上,他一笔一画地临摹。

画的是一幅建筑平面图,还挺像,看得出来有些美术功底,线条不用尺打居然笔直。

见他那么专注,我也转过身去看书。

一个多小时过去了。

我瞥了一眼,他还站在那里,低头用功。

我觉得自己先前的判断有点草率。

他的样子,应该是个勤奋好学的民工才对。

手机响了,欢快的喜洋洋音乐响起来,是他的手机。

“糟了,迟到了。

”他嘀咕了一句,掏出来接。

这是一个责问的电话,他一边点头,一边打招呼,口里连连说着马上就到。

合上书本,他翻过书底看定价,放下又拿起,有些迟疑。

犹豫了一阵,他还是小心翼翼地将书放回了原处,三步并作两步,出门,走进寒风,飞也假地跑,消失在人群里。

我的目光追随着他的脚步,又落在远处的高楼上。

那些大大小小的建筑物,就是刚才打盹的汉子和他的民工兄弟们一手建造的呢。

1、选文的叙事人称是什么?有什么好处?2、这个民工出现在书店里,一开始“我”是怎样理解的。

3、选文两次正面写到那位民工看书看得“专注”,请你从选文中找到能体现其“专注”的情节,并概括出来。

4、品味选文中画线句子中加点词语的作用。

1)原本是一本厚厚的《土木工程图学》,上面满是横平竖直的复杂线条和各种标注。

2)犹豫了一阵,他还是小心翼翼地将书放回了原处。

5、整体感知选文,用简洁的语言概括出“我”对这位民工的感情变化。

6、读了选文,你对民工的生活和思想性格有了哪些了解?请概括回答。

珍珠项链(1)去鼓浪屿旅游,给母亲挑了一串珍珠项链。

淡粉色的,光泽很柔和,珠子大小也均匀,虽然比不上名贵的珍珠,但已经花去我一个月的工资。

母亲生日那天,很恭敬地送给了她。

(2)母亲很高兴,那天父亲在森林公园附近的一家酒店里订了房间,想让母亲高高兴兴地度过一个休闲周末。

母亲虽然嘴里说太浪费了但还是很高兴。

她戴上了那淡粉色的珍珠项链,穿了一件墨蓝色的领口和袖子上有镂空花纹的长裙。

然后一家人出去拍照,六十岁的母亲那天依然十分美丽。

(3)中午,我们在酒店的餐厅吃饭,母亲说要去一趟洗手间,谁知一去半天都没回来。

我和姐姐纳闷了,赶紧去找。

在洗手间门口,看见母亲在跟一个年轻的女孩说话,很客气的样子。

见我们来了,母亲对那女孩子说:我女儿来了,那么我们再见了!女孩微微地向母亲弯了弯腰,匆匆走了。

(4)我和姐姐都以为那女孩是母亲的学生。

(5)一直到晚上回到家里我们才知道整件事的过程。

(6)母亲从洗手间出来,在镜前想梳洗一下。

酒店的洗手间分两间,外面梳妆,里面是女厕。

她怕肥皂水弄脏了珍珠,就摘下项链放在梳妆台的一个专门用来放小饰物的白色小瓷盘里。

等到母亲洗完脸再看,小瓷盘空着,珍珠项链不见了!台面上下都没有。

母亲想了想,洗手间里只有她和那个女孩,母亲梳洗的时候她就站在母亲身边,现在那女孩正抓住洗手间玻璃门的铜把手,而且神色慌张要出去,母亲叫住了她。

(7)母亲说,我知道我不能着急,哪怕是一点儿急躁的样子,也会把这个女孩吓跑,就算我判断正确也没用。

(8)“姑娘。

” (9)“干什么?”那女孩一惊。

(10)“请你帮我个忙好吗?” (11)“什么事?” (12)“我有一条珍珠项链,是我的小女儿送给我的礼物。

不是很昂贵,但那是她用自己的工资为我买的。

刚才我洗脸怕弄脏了,随手一放就不记得放在什么地方,人老了,记性真不好。

今天是我第一次戴呢。

要是找不到了,那我女儿可要伤心死了。

因为今天是我生日。

我今天整六十岁了,一家人高高兴兴地非要到这儿来给我过生日。

其实,像我这样的年龄,我倒希望她们不记得我的生日才好。

免得老是提醒我一天比一天老。

”女孩长久地看着母亲,紧张的神情开始缓解,慢慢地脸上现出一丝微笑:“您一点儿都不老,您看上去比我妈妈还要年轻,她才四十多岁。

”她停了一下又说,“我帮您找找看吧。

” (13)“那就麻烦你了,我到里边去找找看。

”母亲推开了里边那扇门。

(14)过了一会儿,母亲出来。

女孩用餐巾纸托着那串珍珠项链说:“您看,是这条吗?” (15)母亲接过来:“就是它。

还是年轻人眼睛好,真谢谢你了。

”(16)女孩连忙说:“不用,真不用。

”停了一下,她又说:“我也祝您生日快乐!” (17)就在这时,我和姐姐找来了。

(18)母亲抚摸着脖子上的珍珠项链,说:“那女孩,真不错。

”(19)“她偷了您的东西,您还谢她。

您应该去叫保安。

”我和姐姐叫道。

(20)“我觉得她也许不是有意要偷我的东西,”母亲说,“要是我叫保安,那我们两个人中,总有一个会丢掉珍珠的。

” 14.请用一句话概括这篇文章的主要内容。

(限在25字以内)(2分)15.这篇叙事散文以为线索。

请细读全文,把本文情节发展的脉络补充完整。

(2分)受赠珍珠项链→ → → 感叹珍珠项链16.本文采用的记叙方法,其内容从“ ”起,到“ ”止。