IRI-C 人际反应指针量表介绍

- 格式:doc

- 大小:94.62 KB

- 文档页数:10

中文版人际反应指针量表Interpersonal Reactivity Index-C, IRI-C(高宁荣12级心理学基地班20122905044)1 理论背景共情(empathy)又译作“同情”、“共感”、“同感”、“同理心”、“神入”、“感情移入”等等。

共情来自于德文术语“Einfuhlung”。

“Empathy”实际上是E.G.Titchener对“Einfuhlung”的英文翻译,而T.Lipps是将共情应用心理学的重要人物之一。

两人在关于共情的观点上存在异议。

Lipps 认为共情是因为共情对象富有表现力,从而迫使(impute)共情者感受到注视共情对象时所发生的体验;外在物体或人将活动强加给了共情者,在模仿中获得感受。

Titchener 则认为共情是通过内在模拟形成心理意象的过程。

他认为同感是对他人主观体验的共享,而共情是通过想象的感觉(ideal sensation)想象自己处于他人境遇的体验Lipps倾向于认为共情是对客体感受的被动和直觉的反应,而Titchener则倾向于认为共情是个体主动、努力地进入另一个人的内在世界。

所以两者早期就“共情”的争议则集中于共情的发生是主动还是被动,共情的过程是情感取向还是认知取向。

在后期的关于共情的研究中主要分为临床心理学和实验心理学的两种道路,其中临床心理学家对于共情的研究往往是基于现象派哲学,故而并未有太多的争议;而实验心理学的研究方法中则延续了Lipps与Titchener的争论——实验心理学家在共情的操作定义上就情感与认知何为本质展开了争论。

最早从认知观点出发来研究“共情”的学者是Kohler(1929),其认为共情的重点在于理解别人的情感,而不仅仅是与他人共享情感。

Mead同样支持从认知的观点出发探究“共情”,他特别强调个体对他人的角色采择能力,认为这是了解他人如何评论世界的方法:要想在高度社会化的世界里学会有效地生活,必须具备从他人的行为预测其进一步的反应、用预测的反应来修正自己行为的能力。

中文版人际反应指针量表Interpersonal Reactivity Index-C, IRI-C(高宁荣 12级心理学基地班)1 理论背景共情(empathy)又译作“同情”、“共感”、“同感”、“同理心”、“神入”、“感情移入”等等。

共情来自于德文术语“Einfuhlung”。

“Empathy”实际上是E.G. Titchener对“Einfuhlung”的英文翻译,而T.Lipps是将共情应用心理学的重要人物之一。

两人在关于共情的观点上存在异议。

Lipps 认为共情是因为共情对象富有表现力,从而迫使 (impute)共情者感受到注视共情对象时所发生的体验;外在物体或人将活动强加给了共情者,在模仿中获得感受。

Titchener 则认为共情是通过在模拟形成心理意象的过程。

他认为同感是对他人主观体验的共享,而共情是通过想象的感觉(ideal sensation)想象自己处于他人境遇的体验Lipps倾向于认为共情是对客体感受的被动和直觉的反应,而Titchener则倾向于认为共情是个体主动、努力地进入另一个人的在世界。

所以两者早期就“共情”的争议则集中于共情的发生是主动还是被动,共情的过程是情感取向还是认知取向。

在后期的关于共情的研究中主要分为临床心理学和实验心理学的两种道路,其中临床心理学家对于共情的研究往往是基于现象派哲学,故而并未有太多的争议;而实验心理学的研究方法中则延续了Lipps与Titchener的争论——实验心理学家在共情的操作定义上就情感与认知何为本质展开了争论。

最早从认知观点出发来研究“共情”的学者是Kohler(1929),其认为共情的重点在于理解别人的情感,而不仅仅是与他人共享情感。

Mead同样支持从认知的观点出发探究“共情”,他特别强调个体对他人的角色采择能力,认为这是了解他人如何评论世界的方法:要想在高度社会化的世界里学会有效地生活,必须具备从他人的行为预测其进一步的反应、用预测的反应来修正自己行为的能力。

人际指针反应量表是一种心理学测试工具,它用于评估个人在社交交往中表现出来的心理和情绪特征。

这个量表是由美国心理学家M.J. Lerner等人在80年代末期开始编制的,旨在帮助人们更好地了解自己在社交场合中的表现和问题,并进而提高自己的社交能力和情感智商。

这个量表共分为6个维度,分别是情感传达、情感感受、共情能力、社交适应性、自尊和自我调节。

每个维度又分为多个子项,通过量表的填写和分析,可以全面地了解个人在不同情况下的表现和心理状态。

下面我将分别详细介绍这些维度和子项。

情感传达是指个体在社交中表达情感的能力。

它包括语言交流、面部表情、身体语言等方面。

这个维度下包括情感表达、语言表达和面部表情三个子项。

情感表达考察个体在表达情感时的积极性和精准性。

语言表达考察个体用语的准确性和清晰度。

面部表情则考察个体在面部表情上的准确性和自然性。

情感感受是指个体在社交中感受和处理情感的能力。

它包括识别他人的情感、理解和处理自己的情感等方面。

这个维度下包括情感识别、情感理解和情感调节三个子项。

情感识别考察个体对他人情感的识别能力。

情感理解考察个体对自己情感的理解和处理能力。

情感调节考察个体在处理不同情感时的调节能力。

共情能力是指个体在社交中对他人情感的理解和共情的能力。

它包括理解他人的感受、帮助他人、感受与他人相同的情感等方面。

这个维度下包括理解能力、帮助能力和同情心等三个子项。

理解能力考察个体对他人情感的理解和解决问题的能力。

帮助能力考察个体在社交中给予他人帮助的能力。

同情心考察个体体验和表达同情的能力。

社交适应性是指个体在社交中适应不同环境、不同人群的能力。

它包括在不同社交环境下表现自然、与人交往的质量等方面。

这个维度下包括自我表现、社交技巧和人际适应等三个子项。

自我表现考察个体在社交中表现真实和自然的能力。

社交技巧考察个体在与他人交往中运用社交技巧的能力。

人际适应考察个体在不同人群中适应和融入的能力。

自尊是指个体对自我评价和价值的感受和认知。

中文版人际反应指针量表Interpersonal Reactivity Index-C, IRI-C(高宁荣 12级心理学基地班 20122905044)1 理论背景共情(empathy)又译作“同情”、“共感”、“同感”、“同理心”、“神入”、“感情移入”等等。

共情来自于德文术语“Einfuhlung”。

“Empathy”实际上是E.G. Titchener对“Einfuhlung”的英文翻译,而T.Lipps是将共情应用心理学的重要人物之一。

两人在关于共情的观点上存在异议。

Lipps 认为共情是因为共情对象富有表现力,从而迫使 (impute)共情者感受到注视共情对象时所发生的体验;外在物体或人将活动强加给了共情者,在模仿中获得感受。

Titchener 则认为共情是通过内在模拟形成心理意象的过程。

他认为同感是对他人主观体验的共享,而共情是通过想象的感觉(ideal sensation)想象自己处于他人境遇的体验Lipps倾向于认为共情是对客体感受的被动和直觉的反应,而Titchener则倾向于认为共情是个体主动、努力地进入另一个人的内在世界。

所以两者早期就“共情”的争议则集中于共情的发生是主动还是被动,共情的过程是情感取向还是认知取向。

在后期的关于共情的研究中主要分为临床心理学和实验心理学的两种道路,其中临床心理学家对于共情的研究往往是基于现象派哲学,故而并未有太多的争议;而实验心理学的研究方法中则延续了Lipps与Titchener的争论——实验心理学家在共情的操作定义上就情感与认知何为本质展开了争论。

最早从认知观点出发来研究“共情”的学者是Kohler(1929),其认为共情的重点在于理解别人的情感,而不仅仅是与他人共享情感。

Mead同样支持从认知的观点出发探究“共情”,他特别强调个体对他人的角色采择能力,认为这是了解他人如何评论世界的方法:要想在高度社会化的世界里学会有效地生活,必须具备从他人的行为预测其进一步的反应、用预测的反应来修正自己行为的能力。

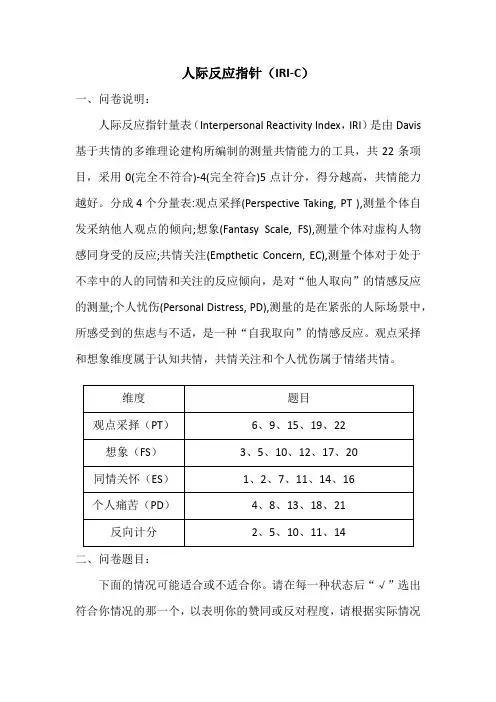

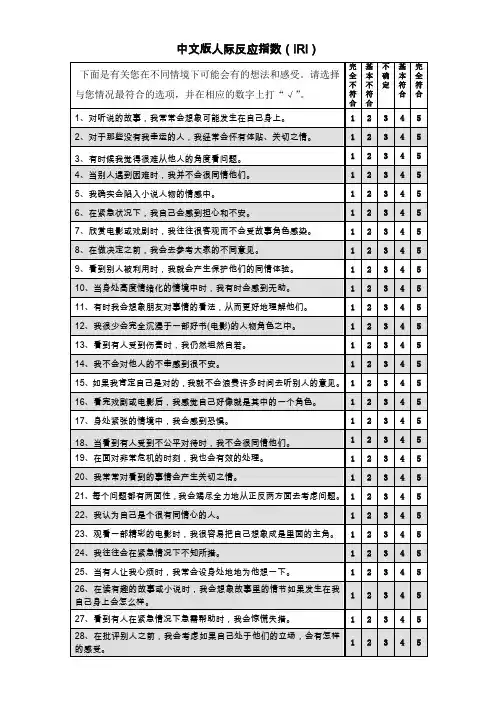

人际反应指针(IRI-C)

一、问卷说明:

人际反应指针量表(Interpersonal Reactivity Index,IRI)是由Davis 基于共情的多维理论建构所编制的测量共情能力的工具,共22条项目,采用0(完全不符合)-4(完全符合)5点计分,得分越高,共情能力越好。

分成4个分量表:观点采择(Perspective Taking, PT ),测量个体自发采纳他人观点的倾向;想象(Fantasy Scale, FS),测量个体对虚构人物感同身受的反应;共情关注(Empthetic Concern, EC),测量个体对于处于不幸中的人的同情和关注的反应倾向,是对“他人取向”的情感反应的测量;个人忧伤(Personal Distress, PD),测量的是在紧张的人际场景中,所感受到的焦虑与不适,是一种“自我取向”的情感反应。

观点采择和想象维度属于认知共情,共情关注和个人忧伤属于情绪共情。

二、问卷题目:

下面的情况可能适合或不适合你。

请在每一种状态后“√”选出符合你情况的那一个,以表明你的赞同或反对程度,请根据实际情况

回答。

------------------- 时磊5说------ - ---- -------中文版人际反应指针量表In terpers onal Reactivity In dex-C, IRI-C(高宁荣12级心理学基地班20122905044)1理论背景共情(empathy)又译作“同情”、“共感”、“同感”、“同理心”、“神入”、“感情移入”等等。

共情来自于德文术语“ Einfuhlung ”。

“ Empathy”实际上是E. G. Titchener 对“ Einfuhlung ”的英文翻译,而T. Lipps是将共情应用心理学的重要人物之一。

两人在关于共情的观点上存在异议。

Lipps认为共情是因为共情对象富有表现力,从而迫使(impute)共情者感受到注视共情对象时所发生的体验;外在物体或人将活动强加给了共情者,在模仿中获得感受。

Titche ner则认为共情是通过内在模拟形成心理意象的过程。

他认为同感是对他人主观体验的共享,而共情是通过想象的感觉(ideal sen satio n)想象自己处于他人境遇的体验Lipps倾向于认为共情是对客体感受的被动和直觉的反应,而Titchener则倾向于认为共情是个体主动、努力地进入另一个人的内在世界。

所以两者早期就“共情”的争议则集中于共情的发生是主动还是被动,共情的过程是情感取向还是认知取向。

在后期的关于共情的研究中主要分为临床心理学和实验心理学的两种道路,其中临床心理学家对于共情的研究往往是基于现象派哲学,故而并未有太多的争议;而实验心理学的研究方法中则延续了Lipps与Titchener的争论----- 实验心理学家在共情的操作定义上就情感与认知何为本质展开了争论。

最早从认知观点出发来研究“共情”的学者是Kohler(1929),其认为共情的重点在于理解别人的情感,而不仅仅是与他人共享情感。

Mead同样支持从认知的观点出发探究“共情”,他特别强调个体对他人的角色采择能力,认为这是了解他人如何评论世界的方法:要想在高度社会化的世界里学会有效地生活,必须具备从他人的行为预测其进一步的反应、用预测的反应来修正自己行为的能力。

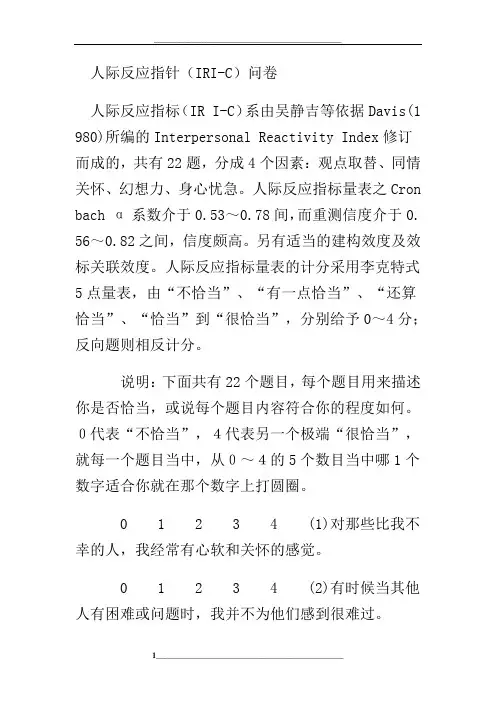

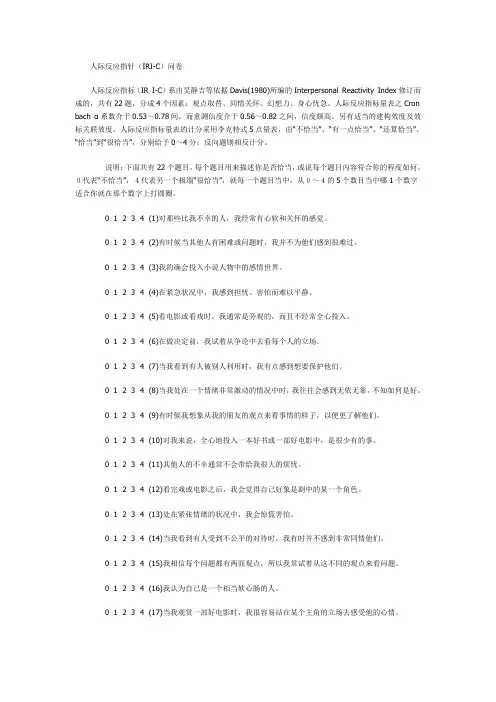

人际反应指针(IRI-C)问卷人际反应指标(IR I-C)系由吴静吉等依据Davis(1 980)所编的Interpersonal Reactivity Index修订而成的,共有22题,分成4个因素:观点取替、同情关怀、幻想力、身心忧急。

人际反应指标量表之Cron bach α系数介于0.53~0.78间,而重测信度介于0. 56~0.82之间,信度颇高。

另有适当的建构效度及效标关联效度。

人际反应指标量表的计分采用李克特式5点量表,由“不恰当”、“有一点恰当”、“还算恰当”、“恰当”到“很恰当”,分别给予0~4分;反向题则相反计分。

说明:下面共有22个题目,每个题目用来描述你是否恰当,或说每个题目内容符合你的程度如何。

0代表“不恰当”,4代表另一个极端“很恰当”,就每一个题目当中,从0~4的5个数目当中哪1个数字适合你就在那个数字上打圆圈。

0 1 2 3 4 (1)对那些比我不幸的人,我经常有心软和关怀的感觉。

0 1 2 3 4 (2)有时候当其他人有困难或问题时,我并不为他们感到很难过。

0 1 2 3 4 (3)我的确会投入小说人物中的感情世界。

0 1 2 3 4 (4)在紧急状况中,我感到担忧、害怕而难以平静。

0 1 2 3 4 (5)看电影或看戏时,我通常是旁观的,而且不经常全心投入。

0 1 2 3 4 (6)在做决定前,我试着从争论中去看每个人的立场。

0 1 2 3 4 (7)当我看到有人被别人利用时,我有点感到想要保护他们。

0 1 2 3 4 (8)当我处在一个情绪非常激动的情况中时,我往往会感到无依无靠,不知如何是好。

0 1 2 3 4 (9)有时候我想象从我的朋友的观点来看事情的样子,以便更了解他们。

0 1 2 3 4 (10)对我来说,全心地投入一本好书或一部好电影中,是很少有的事。

0 1 2 3 4 (11)其他人的不幸通常不会带给我很大的烦忧。

0 1 2 3 4 (12)看完戏或电影之后,我会觉得自己好象是剧中的某一个角色。

人际反应指针(IRI-C)问卷人际反应指标(IR I-C)系由吴静吉等依据Davis(1980)所编的Interpersonal Reactivity Index修订而成的,共有22题,分成4个因素:观点取替、同情关怀、幻想力、身心忧急。

人际反应指标量表之Cron bach α系数介于0.53~0.78间,而重测信度介于0.56~0.82之间,信度颇高。

另有适当的建构效度及效标关联效度。

人际反应指标量表的计分采用李克特式5点量表,由“不恰当”、“有一点恰当”、“还算恰当”、“恰当”到“很恰当”,分别给予0~4分;反向题则相反计分。

说明:下面共有22个题目,每个题目用来描述你是否恰当,或说每个题目内容符合你的程度如何。

0代表“不恰当”,4代表另一个极端“很恰当”,就每一个题目当中,从0~4的5个数目当中哪1个数字适合你就在那个数字上打圆圈。

0 1 2 3 4 (1)对那些比我不幸的人,我经常有心软和关怀的感觉。

0 1 2 3 4 (2)有时候当其他人有困难或问题时,我并不为他们感到很难过。

0 1 2 3 4 (3)我的确会投入小说人物中的感情世界。

0 1 2 3 4 (4)在紧急状况中,我感到担忧、害怕而难以平静。

0 1 2 3 4 (5)看电影或看戏时,我通常是旁观的,而且不经常全心投入。

0 1 2 3 4 (6)在做决定前,我试着从争论中去看每个人的立场。

0 1 2 3 4 (7)当我看到有人被别人利用时,我有点感到想要保护他们。

0 1 2 3 4 (8)当我处在一个情绪非常激动的情况中时,我往往会感到无依无靠,不知如何是好。

0 1 2 3 4 (9)有时候我想象从我的朋友的观点来看事情的样子,以便更了解他们。

0 1 2 3 4 (10)对我来说,全心地投入一本好书或一部好电影中,是很少有的事。

0 1 2 3 4 (11)其他人的不幸通常不会带给我很大的烦忧。

0 1 2 3 4 (12)看完戏或电影之后,我会觉得自己好象是剧中的某一个角色。

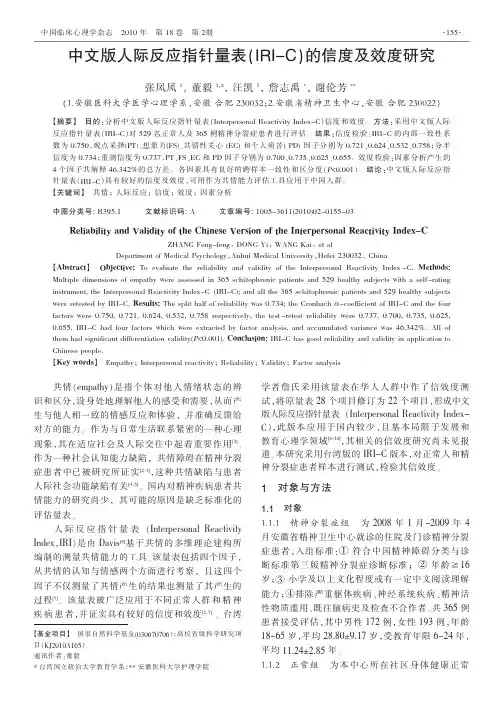

中文版人际反应指针量表的信度及效度研究一、本文概述《中文版人际反应指针量表的信度及效度研究》这篇文章旨在探讨中文版人际反应指针量表(Interpersonal Reactivity Index, IRI-C)在中文文化背景下的信度与效度。

人际反应指针量表是一种用于评估个体在人际交往中情感反应和认知处理的自评工具,广泛应用于心理学、社会学、教育学等领域。

本文首先对人际反应指针量表及其中文版的发展历程进行简要介绍,然后重点分析中文版量表的信度与效度评估方法、研究结果以及对相关研究的贡献和影响。

通过对中文版人际反应指针量表的深入研究,我们期望能够为国内学者提供更加可靠和有效的评估工具,促进人际交往和情感反应领域的学术研究,并为实践应用提供理论支持。

二、文献综述人际反应指针量表(Interpersonal Reactivity Index,简称IRI)是一个旨在测量个体在人际情境下情感反应与认知投入程度的心理学量表。

自其问世以来,该量表在情感心理学、社会心理学以及临床心理学等领域得到了广泛应用。

本文旨在探讨中文版人际反应指针量表的信度及效度,为相关研究和应用提供理论支持。

在理论背景方面,人际反应指针量表基于情感共鸣理论,认为个体在人际互动中会产生情感共鸣,这种共鸣受到个体情感反应和认知投入的共同影响。

量表通过测量四个维度——观点采择、同情理解、个人痛苦和幻想——来评估个体的情感共鸣能力。

在国内外研究方面,国外学者对IRI量表的信度与效度进行了深入研究。

通过大量的实证研究,证实了该量表具有较好的信度和效度,能够有效测量个体的情感共鸣能力。

同时,这些研究也探讨了IRI量表与其他心理变量之间的关系,如自尊、人格特质等,进一步验证了其有效性和应用价值。

然而,国内关于中文版人际反应指针量表的研究相对较少,特别是在信度和效度方面。

尽管已有一些研究对中文版IRI量表进行了初步的修订和验证,但仍然存在一些问题和不足。

例如,样本量较小、测量工具不够精确、研究方法不够严谨等。

IRIC(Interpersonal Reactivity Index of Compassion,人际反应共情指数)是一种评估个体共情能力的量表。

IRIC共包括6个维度,分别是:

1. 同情关怀(Compassionate Concern):对他人困境的关注和同情程度。

2. 同理心(Empathic Concern):对他人感受和需求的理解程度。

3. 情感反应(Affective Reactivity):对他人的情绪反应程度。

4. 助人倾向(Helping tendency):在他人需要帮助时,提供援助的意愿程度。

5. 社交关注(Social Attention):对他人在社交场合的关注程度。

6. 社交调节(Social Inhibition):在社交场合中,为了他人的感受而调整自己行为的能力。

IRIC评分标准如下:

1. 每个维度的得分范围为1-5分,总分范围为6-30分。

2. 得分越高,表示个体的共情能力越强。

3. 通常情况下,IRIC总分在18分以上,表示个体具有较好的共情能力。

4. 在评估过程中,若某个维度的得分较低,则表明个体在该方面有待提高。

中文版人际反应指针量表Interpersonal Reactivity Index-C, IRI-C(高宁荣 12级心理学基地班 20122905044)1 理论背景共情(empathy)又译作“同情"、“共感"、“同感”、“同理心”、“神入”、“感情移入”等等.共情来自于德文术语“Einfuhlung”.“Empathy”实际上是E.G. Titchener对“Einfuhlung”的英文翻译,而T.Lipps是将共情应用心理学的重要人物之一。

两人在关于共情的观点上存在异议。

Lipps 认为共情是因为共情对象富有表现力,从而迫使(impute)共情者感受到注视共情对象时所发生的体验;外在物体或人将活动强加给了共情者,在模仿中获得感受.Titchener 则认为共情是通过内在模拟形成心理意象的过程。

他认为同感是对他人主观体验的共享,而共情是通过想象的感觉(ideal sensation)想象自己处于他人境遇的体验Lipps倾向于认为共情是对客体感受的被动和直觉的反应,而Titchener则倾向于认为共情是个体主动、努力地进入另一个人的内在世界。

所以两者早期就“共情"的争议则集中于共情的发生是主动还是被动,共情的过程是情感取向还是认知取向。

在后期的关于共情的研究中主要分为临床心理学和实验心理学的两种道路,其中临床心理学家对于共情的研究往往是基于现象派哲学,故而并未有太多的争议;而实验心理学的研究方法中则延续了Lipps与Titchener的争论——实验心理学家在共情的操作定义上就情感与认知何为本质展开了争论。

最早从认知观点出发来研究“共情”的学者是Kohler(1929),其认为共情的重点在于理解别人的情感,而不仅仅是与他人共享情感。

Mead同样支持从认知的观点出发探究“共情”,他特别强调个体对他人的角色采择能力,认为这是了解他人如何评论世界的方法:要想在高度社会化的世界里学会有效地生活,必须具备从他人的行为预测其进一步的反应、用预测的反应来修正自己行为的能力。

人际反应指针(IRI-C)问卷人际反应指标(IR I-C)系由吴静吉等依据Davis(1980)所编的Interpersonal Reactivity Index修订而成的,共有22题,分成4个因素:观点取替、同情关怀、幻想力、身心忧急。

人际反应指标量表之Cronbac h α系数介于~间,而重测信度介于~之间,信度颇高。

另有适当的建构效度及效标关联效度。

人际反应指标量表的计分采用李克特式5点量表,由“不恰当”、“有一点恰当”、“还算恰当”、“恰当”到“很恰当”,分别给予0~4分;反向题则相反计分。

说明:下面共有22个题目,每个题目用来描述你是否恰当,或说每个题目内容符合你的程度如何。

0代表“不恰当”,4代表另一个极端“很恰当”,就每一个题目当中,从0~4的5个数目当中哪1个数字适合你就在那个数字上打圆圈。

0 1 2 3 4 (1)对那些比我不幸的人,我经常有心软和关怀的感觉。

0 1 2 3 4 (2)有时候当其他人有困难或问题时,我并不为他们感到很难过。

0 1 2 3 4 (3)我的确会投入小说人物中的感情世界。

0 1 2 3 4 (4)在紧急状况中,我感到担忧、害怕而难以平静。

0 1 2 3 4 (5)看电影或看戏时,我通常是旁观的,而且不经常全心投入。

0 1 2 3 4 (6)在做决定前,我试着从争论中去看每个人的立场。

0 1 2 3 4 (7)当我看到有人被别人利用时,我有点感到想要保护他们。

!0 1 2 3 4 (8)当我处在一个情绪非常激动的情况中时,我往往会感到无依无靠,不知如何是好。

0 1 2 3 4 (9)有时候我想象从我的朋友的观点来看事情的样子,以便更了解他们。

0 1 2 3 4 (10)对我来说,全心地投入一本好书或一部好电影中,是很少有的事。

0 1 2 3 4 (11)其他人的不幸通常不会带给我很大的烦忧。

0 1 2 3 4 (12)看完戏或电影之后,我会觉得自己好象是剧中的某一个角色。