寨卡病毒病防控方案共25页

- 格式:ppt

- 大小:2.59 MB

- 文档页数:25

南昌市中西医结合医院寨卡病毒病(Zika)应急处理预案为做好寨卡病毒病的预防控制工作,早期发现疫情,及时采取积极有效地预防控制措施,防止疫情蔓延。

根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》的有关规定的精神和要求,特制定本处理预案。

一、成立医院寨卡病毒病防治工作领导小组:组长:魏友平副组长:黄效忠、张悦、胡晓宇、唐清美、舒秉俊、徐余波、王茜成员:陈建建、杨继敏、万水珍、段淑云、芦盛贞、熊跃、徐小平、张黎明、钟标、桂宇芳、吴敏、罗光渠、姚启文、徐迅、陈华、应为峰、孙宁、马跃东领导小组主要负责全院范围中寨卡病毒病的疫情监控,疫情处理病人救治工作的组织领导,协调工作。

领导小组下设传染病防控管理组、医疗专家组、后勤保障组和秘书组。

(一)传染病防控管理组组长:张悦副组长:万水珍、段淑云、芦盛贞组员:陈智华、张黎明、谢红、彭群、宋小兰、陈敏、王超、詹军华防疫组职责为:负责疫情流行病学调查工作的技术指导和实施,提出控制疫情的意见建议、措施及效果评估、消毒隔离工作,负责寨卡病毒病的疫情报告,严格控制传染源,切断传播途径,防止疫情扩散。

(二)医疗专家组组长:唐清美副组长:杨继敏、芦盛贞成员:陈建建、章永南、熊江琴、樊萍、张太阳、李宇丹、胡苏平、龚水萍、万锦华、冯志、何青云、徐小平、张黎明、刘冬香、郭艳、付莲英、熊年秀、涂长英、胡江敏、陈淑玲、徐爱玉、杨海兰、熊继华、李桂芳、熊琼、邝梨花、陈萍医疗专家组职责为:负责寨卡病毒病例诊治工作的技术指导,参与疑难病的会诊,积极救治病人,降低病死率。

(三)后勤保障组组长:舒秉俊副组长:罗光渠组员:熊跃、孙宁、陈华、姚启文、徐迅、马跃东后勤保障组职责为:负责后勤保障体系的系列化服务,做好媒介监测与控制,参与协调组织。

(四)信息管理组组长:唐清美副组长:吴敏、桂宇芳成员:欧阳龙明、芦盛贞、付莲英、应为峰、闵宇燕、郭小梅秘书组职责为:负责突发传染病事件信息的收集、分析、报告、通报制度。

寨卡病毒病防控方案寨卡病毒病(ZikaVirUSDiSeaSe)是由寨卡病毒(ZikaVirUS)引起并通过蚊媒传播的一种自限性急性疾病。

寨卡病毒于1947年首次在乌干达从恒河猴体内被发现,1952年在乌干达和坦桑尼亚的人体中分离到。

2007年以前,全球仅报告14例寨卡病毒病散发病例,2007年首次在太平洋岛国密克罗尼西亚的雅普岛发现寨卡病毒暴发疫情,其后发现寨卡病毒感染病例和暴发疫情的国家及地区有增加趋势。

2015年5月,巴西报告首例寨卡病毒病病例,截至2016年1月底,巴西等24个美洲国家和地区报告本地感染病例。

同时,欧洲人北美等地的多个国家报告发现输入性病例,我国台湾也报告1例来自泰国的输入性病例。

在寨卡病毒疫情发生时,巴西等国新生儿小头畸形病例数显著增加,现有证据提示,新生儿小头畸形可能与孕妇寨卡病毒感染有关。

疫情的快速蔓延以及与小头畸形之间的可能因果关系,引起了国际社会的广泛关注。

我国南方部分地区存在可传播寨卡病毒的媒介伊蚊,近年来与之传播方式相似的登革热输入性疫情持续增多,并在南方部分省份引起了较大规模的暴发疫情。

随着与相关国家或地区人员往来的日益密切,我国存在寨卡病毒输入风险。

特别是我国南方地区夏秋季节伊蚊密度较高,一旦有病例输入,不排除在局部地区发生本地传播扩散的可能。

为指导各地做好寨卡病毒病的预防控制工作,特制定本防控方案。

-、疾病概述(一)病原学。

寨卡病毒属黄病毒科(FIaViViridaC)黄病毒属(FIaViVirUs),呈球形,直径约为40-70nm,有包膜。

基因组为单股正链RNA,长度约为10.8Kb,分为亚洲型和非洲型两个基因型,目前在南美地区流行的病毒为亚洲型。

寨卡病毒与同为黄病毒属的登革病毒、黄热病毒及西尼罗病毒等存在较强的血清学交叉反应。

病毒可在蚊源细胞(C6/36)、哺乳动物细胞(Vero)等细胞中培养繁殖并产生病变。

寨卡病毒的抵抗力不详,但黄病毒属的病毒一般不耐酸、不耐热,60°C30分钟可灭活,70%乙醇、1%次氯酸钠、脂溶剂、过氧乙酸等消毒剂及紫外照射均可灭活。

寨卡病毒病应急处理预案引言:寨卡病毒病是由寨卡病毒引发的一种由蚊虫传播的急性传染病,其症状包括发热、皮疹、关节痛和结膜炎等。

寨卡病毒最初在非洲和亚洲流行,但近年来已扩散至全球范围,成为全球范围内的公共卫生危机。

为了保障公众的健康和生命安全,制定一份完善的寨卡病毒病应急处理预案至关重要。

本文将针对寨卡病毒病的特点和应急处理措施,提供一套全面有效的预案。

一、灾害背景1.1 寨卡病毒病的传播途径及特点寨卡病毒主要通过蚊虫叮咬传播,尤其是伊蚊(Aedes aegypti)和埃及斑蚊(Aedes albopictus)传播最为常见。

此外,寨卡病毒也可以通过性传播、血液传播和垂直传播等方式传播。

1.2 寨卡病毒病的症状及危害寨卡病毒感染的主要症状包括发热、皮疹、关节痛和结膜炎等。

寨卡病毒对孕妇和胎儿的危害性较大,容易导致胎儿发育不良和神经系统损伤。

此外,寨卡病毒还与格林-巴利综合征和特发性脑炎等疾病有关。

二、应急处理措施2.1 公众教育和宣传针对寨卡病毒病的应急处理,公众教育和宣传是至关重要的一项措施。

应当通过各种途径,如电视、广播、互联网等,向公众普及寨卡病毒病的相关知识和防护措施,提高公众的预防意识和能力。

2.2 蚊虫防控措施蚊虫是寨卡病毒传播的重要媒介,因此加强对蚊虫的防控是应急处理的重要措施之一。

可以采取以下措施进行蚊虫防控:- 清除蚊虫滋生的场所,如清理废弃物和积水等。

- 做好个人防护,如使用蚊帐、驱蚊剂等。

- 加强蚊虫监测和宣传,提醒公众注意蚊虫防控工作。

2.3 医疗救治和监测在应急处理寨卡病毒病时,医疗救治和监测工作也是非常重要的。

需要做好以下工作:- 建立健全的病例监测体系,及时发现和报告病例。

- 加强医疗机构的医疗能力,确保对患者进行及时有效的救治。

- 做好寨卡病毒病疫情的监测和分析,及时采取应对措施。

三、相关机构的职责和协调为了保障寨卡病毒病应急处理工作的顺利开展,需要各相关机构合作协调,明确各自的职责和任务。

寨卡病毒的介绍,治疗以及预防措施一、寨卡病毒的分类、来源及传播范围寨卡病毒属于黄病毒科的虫媒病毒,登革病毒(引起登革热)、西尼罗病毒病(引起脑炎)以及丙肝病毒(引起肝炎)属于同一类病毒,这些病毒的基因组均是一条单股正链RNA病毒,寨卡病毒共有10794个核菅酸,编码包含3419个氨基酸的一个多聚蛋白,该病毒有包膜,直径40~70纳米,主要通过伊蚊叮咬感染和传播,罕见血液传播和性传播。

它最早于1947年在乌干达寨卡森林中的猕猴身上被发现,也因此而得名。

寨卡病毒主要在美洲大部分地区以及非洲、大洋洲等地传播。

寨卡病毒之所以在南美和中美洲迅速传播,可能有两个原因,一是该地区的人群从未接触过寨卡病毒,缺乏免疫力;二是该地区广泛存在传播病毒的虫媒——伊蚊。

由于寨卡病毒与登革病毒的感染途径相似,因此世界卫生组织也警告,凡是在登革热流行的区域。

都有可能大规模暴发寨卡病毒,致使其流行,应引起高度重视。

二、寨卡病毒的危害大部分感染寨卡病毒的人并不会表现出明显的症状,然而大约有20%的感染者会出现发热、皮疹、关节疼痛和结膜炎等症状。

最危险的是在患小头症的婴儿脑部发现该病毒的存在,进一步证明孕妇如果感染寨卡病毒,可能导致新生儿神经发育畸形和小头症,引起儿童智力障碍和痴呆。

三、寨卡病毒的治疗及预防措施目前亟待解决的问题,首先是加强病毒的流行病调查,包括检测寨卡病毒的方法、确切查明病毒感染的人群和地区,以便采取隔离措施,保护孕妇不被感染;其次,是加强病毒学基础研究,查明寨卡病毒引起神经发育畸形和新生儿小头症的原因,并研发有效的治疗药物和高效的预防疫苗,包括DNA疫苗和灭活疫苗、减毒活疫苗。

对于个人来说,目前,应避免去有寨卡病毒蔓延的国家和地区旅游,尤其是孕妇,更应该避免。

如果近期必须到有疫情发生的地区,一旦出现发热、皮疹、肌肉关节疼痛等症状,应及时到医院就诊。

其次,还要注意避免被蚊虫叮咬,尤其到了我国的春夏季,在登革热和伊蚊流行的广东、海南、云南等地,还应大力消灭蚊子,切断寨卡病毒传播的媒介,防患于未然。

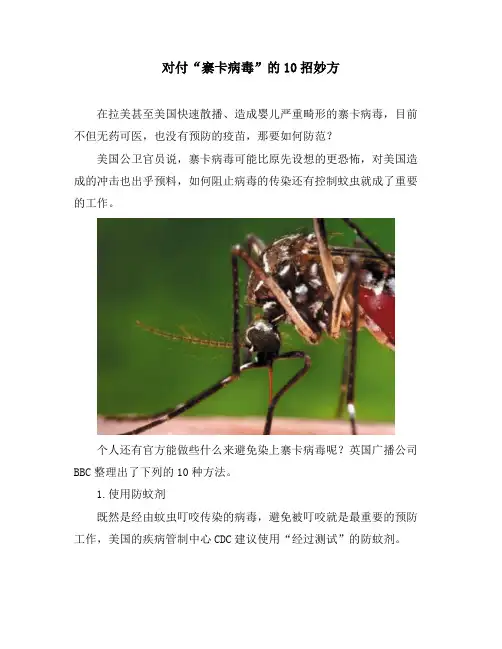

对付“寨卡病毒”的10招妙方在拉美甚至美国快速散播、造成婴儿严重畸形的寨卡病毒,目前不但无药可医,也没有预防的疫苗,那要如何防范?美国公卫官员说,寨卡病毒可能比原先设想的更恐怖,对美国造成的冲击也出乎预料,如何阻止病毒的传染还有控制蚊虫就成了重要的工作。

个人还有官方能做些什么来避免染上寨卡病毒呢?英国广播公司BBC整理出了下列的10种方法。

1.使用防蚊剂既然是经由蚊虫叮咬传染的病毒,避免被叮咬就是最重要的预防工作,美国的疾病管制中心CDC建议使用“经过测试”的防蚊剂。

要认明防蚊剂的成分,不是每种防蚊剂都能有效地避免蚊虫叮咬。

也就是含有俗称待乙妥DEET或者俗称皮卡离叮(羟乙基哌啶羧酸异丁酯)成分的防蚊剂。

专家建议的是发现有蚊虫的时候,立即按照包装上的指示使用这些防蚊剂,如果要涂抹防晒乳液的话,应该先涂抹防晒乳液、接着再使用防蚊剂,因为防晒乳液可能会盖住防蚊剂。

大部分的防蚊剂都可以供孕妇安全使用,不过最好在使用前先征询医生的意见。

2.穿长袖的衣物专家建议在可能疫区穿着宽松的长袖上装和长裤,衣料的厚度也应该要能够让蚊虫无法穿透叮咬。

另外还有一种含有氯菊酯成分、将防虫药物混入纤维内的特殊衣料,不过只有几个国家可以买得到。

要注意的是防蚊剂不要用在被衣物遮盖住的肌肤部分,因为衣物的阻挡,防蚊剂无法挥发,可能就会降低其防蚊的效果。

3.住所做好防蚊措施专家建议在疫区的时候,尽可能地“实体隔绝”你自己和蚊虫,例如随手关门、关窗还有装置纱窗。

而晚上睡觉的时候使用蚊帐,能够加多一层的保护,寨卡病毒的主要媒介就是埃及斑蚊,这是一种攻击性很强、喜欢在日间出没的蚊虫。

4.注意积水除了要小心不让蚊虫进入室内之外,更重要的就是不让蚊虫孳生,专家警告说,积水就是蚊虫孳生的温床。

美国与拉美的环保部门都要求民众注意可能让蚊虫孳生的积水之处,例如地面上、水桶内、花瓶、猫狗食盆、鸟笼以及盆栽地方的积水,这些地方都可能让蚊虫产卵、孑孓生长。

寨卡病毒病诊疗方案及防控方案解读一、病毒介绍寨卡病毒(Zika virus,ZIKV)是一种由寨卡病毒属的病毒引起的传染病,于1947年首次在乌干达被发现,其主要传播媒介是黄蚊子。

病毒感染后的潜伏期一般为3-14天,常见症状包括发热、皮疹、关节痛、肌肉痛、结膜炎等,多数感染者症状较轻。

寨卡病毒对孕妇及新生儿的危害较大,易导致胎儿小头畸形,因此对于孕妇及准备怀孕的女性要尤为重视。

二、诊断目前寨卡病毒感染的确诊方法主要是通过实验室检测。

建议在出现呈现传染病症状后3-5天就进行血、尿样检测,确诊后严格遵循医生指导进行治疗。

三、治疗寨卡病毒属于一次感染性疾病,症状一般较轻,无需特殊处理。

感染者应该休息以增加免疫力,多喝水以补充体液。

对于寨卡病毒感染引起的结膜炎一般采取滴眼液进行治疗,疼痛程度较重者可给予解热、止痛等对症治疗。

不过,对于临床表现出现中枢或周围神经系统受侵犯者需予以重视,并给予积极治疗。

四、防控寨卡病毒感染的预防主要是控制传播媒介——黄蚊子的繁殖和传播渠道。

以下是一系列有效的防控措施:1.消灭传播寨卡病毒的蚊子。

在个人住所或工作场所内,使用电子蚊香、纱窗等物品减少蚊子的进出,注意卫生环境,每周清理周边庭院和花园中多余的盆植物水、废品等垃圾,减少蚊子的栖息地;2.注意个人卫生,穿着长袖衣裤、袜子遮盖皮肤,不要穿过于暴露的衣物,使用涂抹安全高效的驱蚊剂、避免外出在容易受到蚊虫叮咬的环境,特别是黄昏和黎明时刻;3.加强对于地方疾病预防和控制的力度,增强全民传染病预防和健康教育宣传,提高感染风险意识,尤其是对于孕妇及准备怀孕的女性,需要格外注意防护与保护。

五、寨卡病毒病毒通过蚊子叮咬传播,主要以发热、皮疹、关节痛为主要症状,可引起孕妇胎儿小头畸形等严重危害。

治疗上无特殊疗法,只能提供对症支持治疗。

预防和控制寨卡病毒感染,除了积极清除传播蚊子外,个人的个人卫生以及对健康教育宣传都有着至关重要的作用。

寨卡病毒防控方案简介寨卡病毒(Zika virus)是由寨卡病毒属(Zikavirus)引起的病毒性疾病。

该病毒主要通过蚊子传播,可以引发发热、皮疹、关节疼痛等症状。

寨卡病毒的传播范围广泛,已在亚洲、非洲、美洲等地区爆发。

为了控制寨卡病毒的传播,制定科学有效的防控方案势在必行。

本文将介绍一种针对寨卡病毒的综合防控方案,包括个人防护措施、蚊虫防控、环境卫生等方面的内容。

个人防护措施个人防护是预防寨卡病毒感染的重要手段,以下是一些个人防护措施的建议:1.增强室内通风,并经常打开窗户,保持空气流通;2.在蚊虫密集的区域或活动场所,穿着长袖衣物和长裤,尽量减少暴露皮肤的机会;3.使用有效的防蚊喷雾或涂抹防蚊霜,特别是在日落和黄昏时段,因为这是蚊虫活动的高峰期;4.在睡觉时使用蚊帐,确保蚊帐完整无虚,以防蚊虫叮咬;5.减少晚间户外活动,以避免蚊虫叮咬的可能性;6.定期检查住所中存在的蚊虫滋生源,及时清除积水、修补门窗缝隙等,以减少蚊虫滋生的环境。

蚊虫防控蚊虫是寨卡病毒传播的主要媒介,蚊虫防控是控制病毒传播的关键。

以下是一些蚊虫防控的建议:1.清除蚊虫滋生源:定期巡视周围环境,清除积水,避免形成蚊虫滋生的条件。

2.使用蚊香、灭蚊液等蚊虫驱避剂:在室内及周围空旷的场所使用蚊香或灭蚊液,以减少蚊虫的数量。

3.蚊帐使用及维护:使用符合标准的蚊帐,并保持其完整无损,确保有效地防止蚊虫叮咬。

4.室内蚊虫防护:使用窗纱、蚊窗等物品,阻止蚊虫进入室内。

5.科学合理使用杀虫剂:如使用杀虫剂应遵循使用说明,正确使用,防止对人体和环境造成伤害。

环境卫生保持良好的环境卫生是预防寨卡病毒传播的重要环节。

以下是一些环境卫生方面的建议:1.定期清理和清除废弃物和垃圾,以减少蚊虫滋生的环境。

2.进行定期的室内和室外消毒,以降低病毒的传播风险。

3.加强公共场所的卫生管理,包括清洁消毒、修补门窗、清理积水等。

4.提醒民众注意卫生习惯的养成,如勤洗手、合理咳嗽措施等。

全球传染病热点和防控近年来,全球范围内爆发疫情的次数有所增加。

世界各地都在不同程度上受到传染病的威胁,这给人们的健康和生活带来了巨大的风险和挑战。

然而,在不断出现新的传染病热点的同时,科学家和医学界也在积极应对,采取一系列措施来控制和防止这些疾病的传播。

首先,我们来看一下全球传染病的热点之一 - 南美洲的寨卡病毒。

寨卡病毒的传播对该地区及全球范围内的孕妇和儿童造成了严重威胁。

寨卡病毒通过蚊虫传播,导致感染者出现发热、皮疹和关节痛等症状。

然而,最令人担忧的是,寨卡病毒还与新生儿小头畸形等严重并发症相关联。

针对这一问题,科学家们加强了对蚊虫的控制和灭蚊工作,并与公共卫生部门合作推出宣传活动,以提高人们的防护意识。

此外,研发针对寨卡病毒的疫苗也成为当前的研究重点,这有望为寨卡疫情的控制提供重要支持。

除了寨卡病毒,埃博拉病毒也一直是全球传染病的热点之一。

埃博拉病毒主要存在于非洲地区,引起的埃博拉出血热传染率极高,死亡率也相对较高。

由于埃博拉病毒的危害性,国际社会高度关注,并采取了多项措施来控制和预防埃博拉的传播。

其中,国际组织和各国政府在疫情爆发时迅速行动,派遣医疗专家和援助物资,加强与当地政府和社区的合作,迅速隔离和治疗病例,控制疫情的扩散。

另外,研发针对埃博拉病毒的疫苗和药物也取得了一定进展,为疫情的防控提供了新的手段。

然而,如何应对新出现的传染病热点仍然是一个全球关注的问题。

在当前全球化的时代,不同地区的传染病迎来了更多的传播机会,这要求国际社会加强合作和交流,共同应对全球传染病的挑战。

首先,各国应加强信息共享与沟通,及时与全球卫生组织、国际组织以及其他国家分享流行病学数据和信息,以便更早地发现和控制传染病疫情的传播和爆发。

其次,各国应提升本国的防控能力,加强基层卫生系统建设和人员培训,提高疫情监测、报告和应对能力,确保在疫情爆发时能够迅速作出反应并有效控制疫情的扩散。

此外,科学研究也是防控传染病的关键。

寨卡病毒病的须知寨卡(Zika)病毒病是由寨卡病毒引起的一种自限性急性传染病,主要通过埃及伊蚊叮咬传播。

一、病原学寨卡病毒是一种蚊媒病毒,于1947年首次在乌干达恒河猴中发现。

属黄病毒科黄病毒属,为单股正链RNA病毒,直径40-70nm,有包膜,包含10794个核苷酸,编码3419个氨基酸。

根据基因型别分为非洲型和亚洲型,本次美洲流行的为亚洲型。

寨卡病毒的抵抗力不详,但黄病毒属的病毒一般不耐酸、不耐热。

该病毒可被60℃以上温度、70%乙醇、1%次氯酸钠、脂溶剂、过氧乙酸等消毒剂及紫外线照射灭活。

二、流行病学特征(一)传染源寨卡病毒患者、隐性感染者和寨卡病毒感染的非人灵长类动物。

(二)传播途径1.蚊媒传播为寨卡病毒的主要传播途径。

埃及伊蚊为最重要的媒介,白纹伊蚊、非洲伊蚊、黄头伊蚊等多种伊蚊属蚊虫也可能传播该病毒。

2.人与人之间的传播母婴传播:包括宫内感染和分娩时感染。

血液传播和性传播:截至目前,已各报告1例可能通过输血传播和性接触传播的病例。

(三)人群易感性包括孕妇在内的各类人群对寨卡病毒普遍易感。

曾感染过寨卡病毒的人可能对再次感染具有免疫力。

三、临床表现寨卡病毒病的潜伏期目前尚不清楚,现有资料提示可能为3-12天。

临床症状包括发热、皮疹(多为斑丘疹)、关节痛、肌肉痛、结膜炎等。

感染寨卡病毒后,约80%的人为隐性感染,仅有20%的人出现上述临床症状,一般持续2-7天后自愈,重症和死亡病例少见。

四、实验室检查(一)一般检查血常规:部分病例可有白细胞和血小板减少。

(二)血清学检查1.寨卡病毒IgM检测:采用酶联免疫吸附法(ELISA)、免疫荧光法等进行检测。

2.寨卡病毒中和抗体检测:采用空斑减少中和试验(PRNT)检测血液中和抗体。

应尽量采集急性期和恢复期双份血清开展检测。

寨卡病毒抗体与同为黄病毒属的登革病毒、黄热病毒和西尼罗病毒抗体等有较强的交叉反应,易于产生假阳性,在诊断时应注意鉴别。

(三)病原学检查1.病毒核酸检测:采用荧光定量RT-PCR检测寨卡病毒。