诗歌比较鉴赏

- 格式:pdf

- 大小:239.11 KB

- 文档页数:11

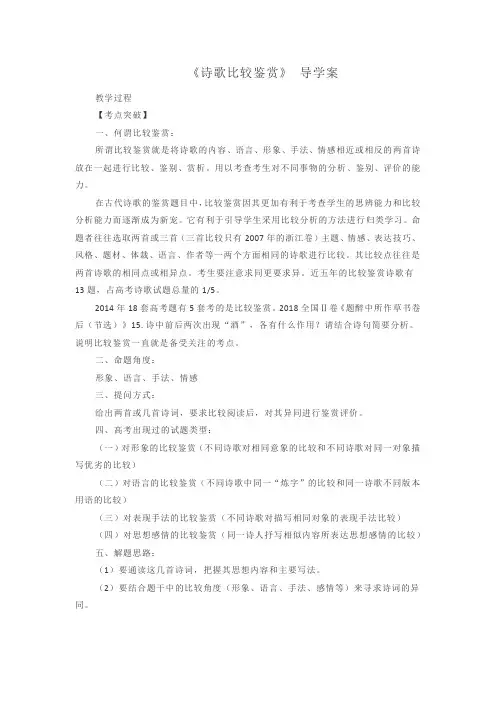

《诗歌比较鉴赏》导学案教学过程【考点突破】一、何谓比较鉴赏:所谓比较鉴赏就是将诗歌的内容、语言、形象、手法、情感相近或相反的两首诗放在一起进行比较、鉴别、赏析。

用以考查考生对不同事物的分析、鉴别、评价的能力。

在古代诗歌的鉴赏题目中,比较鉴赏因其更加有利于考查学生的思辨能力和比较分析能力而逐渐成为新宠。

它有利于引导学生采用比较分析的方法进行归类学习。

命题者往往选取两首或三首(三首比较只有2007年的浙江卷)主题、情感、表达技巧、风格、题材、体裁、语言、作者等一两个方面相同的诗歌进行比较。

其比较点往往是两首诗歌的相同点或相异点。

考生要注意求同更要求异。

近五年的比较鉴赏诗歌有13题,占高考诗歌试题总量的1/5。

2014年18套高考题有5套考的是比较鉴赏。

2018全国Ⅱ卷《题醉中所作草书卷后(节选)》15. 诗中前后两次出现“酒”,各有什么作用?请结合诗句简要分析。

说明比较鉴赏一直就是备受关注的考点。

二、命题角度:形象、语言、手法、情感三、提问方式:给出两首或几首诗词,要求比较阅读后,对其异同进行鉴赏评价。

四、高考出现过的试题类型:(一)对形象的比较鉴赏(不同诗歌对相同意象的比较和不同诗歌对同一对象描写优劣的比较)(二)对语言的比较鉴赏(不同诗歌中同一“炼字”的比较和同一诗歌不同版本用语的比较)(三)对表现手法的比较鉴赏(不同诗歌对描写相同对象的表现手法比较)(四)对思想感情的比较鉴赏(同一诗人抒写相似内容所表达思想感情的比较)五、解题思路:(1)要通读这几首诗词,把握其思想内容和主要写法。

(2)要结合题干中的比较角度(形象、语言、手法、感情等)来寻求诗词的异同。

(3)按步骤作答,既要概括,又要具体分析。

表述时要注意条理清楚,层次分明。

六、比较鉴赏的基本原则:整体把握,寻同求异,辨同析异。

七、比较鉴赏的方法:求“同”关键词;求“异”关键词【课堂知识点拨】1.比较阅读下列两首元曲,回答问题。

【越调】天净沙·秋思马致远枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

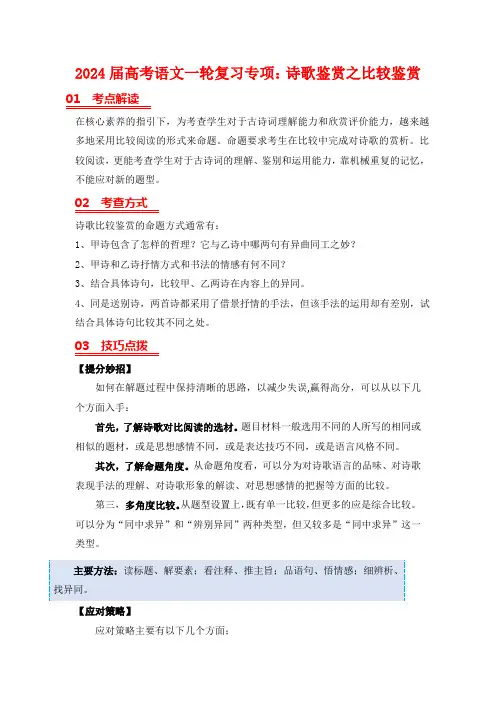

2024届高考语文一轮复习专项:诗歌鉴赏之比较鉴赏01 考点解读在核心素养的指引下,为考查学生对于古诗词理解能力和欣赏评价能力,越来越多地采用比较阅读的形式来命题。

命题要求考生在比较中完成对诗歌的赏析。

比较阅读,更能考查学生对于古诗词的理解、鉴别和运用能力,靠机械重复的记忆,不能应对新的题型。

02 考查方式诗歌比较鉴赏的命题方式通常有:1、甲诗包含了怎样的哲理?它与乙诗中哪两句有异曲同工之妙?2、甲诗和乙诗抒情方式和书法的情感有何不同?3、结合具体诗句,比较甲、乙两诗在内容上的异同。

4、同是送别诗,两首诗都采用了借景抒情的手法,但该手法的运用却有差别,试结合具体诗句比较其不同之处。

03 技巧点拨【提分妙招】如何在解题过程中保持清晰的思路,以减少失误,赢得高分,可以从以下几个方面入手:首先,了解诗歌对比阅读的选材。

题目材料一般选用不同的人所写的相同或相似的题材,或是思想感情不同,或是表达技巧不同,或是语言风格不同。

其次,了解命题角度。

从命题角度看,可以分为对诗歌语言的品味、对诗歌表现手法的理解、对诗歌形象的解读、对思想感情的把握等方面的比较。

第三,多角度比较。

从题型设置上,既有单一比较,但更多的应是综合比较。

可以分为“同中求异”和“辨别异同”两种类型,但又较多是“同中求异”这一类型。

【应对策略】应对策略主要有以下几个方面;一、读懂诗歌,理清大意。

两首诗放在一起对比阅读,难度是增加了,但是,只要读懂每一首诗,然后再比较答题应该不难。

怎样才能把一首诗读懂读通呢?应该是先读标题,因为标题可以告诉我们很多信息。

其次读注解。

最后读诗句,把从标题和注解中得到的信息用到诗句中去加以验证。

读诗句时先把它当作古文来读,再把它当作古诗来读,抓住诗歌中的意象及诗歌营造的整体意境对诗歌作诗意的解读。

二、辨别异同,知同辨异。

诗歌鉴赏比较阅读应遵守的基本原则就是“知同辨异”:"知同”就是发现两首诗中相同、相似的东西,如题材相同;“辨异”就是分辨两诗中不同乃至相对、相反的东西。

古代诗歌与现代诗歌的对比与鉴赏诗歌是人类文学创作的重要形式之一,承载着诗人的思想情感,展现着时代的风貌与精神追求。

古代诗歌和现代诗歌作为两个重要的时期,呈现出不同的特点与风格。

本文将从题材、形式和语言等方面进行对比与鉴赏,以便更好地了解诗歌艺术的发展与演变。

一、题材的对比与鉴赏古代诗歌的题材以抒发自然景物和人情世态为主,几乎囊括了人们生活中的方方面面。

古人鉴赏古代诗歌时,往往能够感受到诗人们对山川河流、花鸟虫鱼的赞颂与描绘,以及对爱情、友情、忧患和离别等人类情感的歌颂与抒发。

例如,杜甫的《登高》一诗中描绘了壮丽的自然风光,同时抒发了对故土乡情的眷恋与思念。

现代诗歌的题材则更具多样性和开放性。

现代人鉴赏现代诗歌时,会发现诗人们纷纷以社会现象、时事热点、科技进步等为题材,呈现出更为丰富的内容与意象。

当代诗人如海子、余光中等,通过他们的作品向我们展示了都市生活的繁华与孤寂,世界的多元与变迁,以及人性的善恶和纠结等复杂层面。

二、形式的对比与鉴赏古代诗歌的形式多以律诗为主,包括五言、七言、古体诗等。

律诗要求每句的字数和音节都有固定的规律,给人一种饱满、紧凑的感觉。

例如白居易的《赋得古原草送别》中的“离离原上草,一岁一枯荣”用五言律诗的形式,使整首诗意融洽、结构完整。

现代诗歌在形式上更加自由,诗人可以根据自己的需要选择各种形式进行创作。

近年来,自由诗成为了现代诗歌流行的一种形式,无论是诗句的长度、音节的数量还是韵脚的运用,都没有规定的限制。

例如北岛的《波兰来客》没有明确的韵律模式和句子长度的要求,增强了诗歌的表达力和灵活性。

三、语言的对比与鉴赏古代诗歌在语言上注重音韵的美感与意象的运用,往往通过典故和比喻等修辞手法表达情感。

诗人们在作品中使用工整、华丽的辞藻,使得整体的艺术效果更加醇厚。

例如,李白的《静夜思》中运用了形象生动的描写,使读者更容易产生共鸣与感受。

现代诗歌的语言更加白描与简洁,注重对生活的真实记录和反映。

怎样比较鉴赏诗歌

诗歌是人类对世界的感悟和想象的艺术表现,它不仅是语言的艺术,更是文化的载体。

在比较鉴赏诗歌时,通常可以从以下几个方面进行:

一、主题和思想

诗歌的主题和思想是诗歌的灵魂,它直接反映了作者的人生观、价值观和世界观。

在

比较鉴赏诗歌时,我们可以分析和比较不同诗歌的主题、思想和情感表达,从中探寻作者

的思想和人生观。

例如,李白的《将进酒》和苏轼的《赤壁怀古》都是名作,但前者强调

豪放、奔放和豁达的性格,后者则强调意境、意象和意蕴,两者在主题和思想上有很大的

区别。

二、艺术表现方式

诗歌的艺术表现方式包括韵律、格律、修辞手法、意象、意义等,也是诗歌中最为重

要的元素之一。

在比较鉴赏诗歌时,我们可以从这些方面进行比较和分析,从而发现不同

诗人在艺术表现和技巧方面的差异和特点。

比如,李清照和辛弃疾在诗歌的表现方式上各

有特色,李清照常常运用典故和抒情的手法,而辛弃疾则更加注重写实和现实情感的表达,两者在诗歌的艺术表现方式上有很大的不同。

三、历史文化背景

诗歌是文化的载体,它反映着历史、时代和文化的差异。

在比较鉴赏诗歌时,我们也

要考虑到不同诗歌的历史文化背景以及作品所处的时代和社会环境,从而深入理解诗歌的

文化内涵和价值。

例如,唐诗盛行的时代是一个文化繁荣、国家强盛的时代,而现代诗歌

则更多体现了文学的自由和开放,两者在历史文化背景上也有很大的差异。

综上所述,比较鉴赏诗歌需要从主题和思想、艺术表现方式和历史文化背景等多个方

面进行分析和探究,进一步领略诗歌的文化内涵和价值。

古代诗歌是我国文学的珍贵遗产,包括唐诗宋词等诸多经典作品。

在2024年的高考中,古代诗歌的比较鉴赏将成为一项重要的考查内容。

本文将以古代诗歌为主题,对古代诗歌的比较鉴赏进行深入分析,旨在帮助读者更好地理解和欣赏古代诗歌,提高语文水平。

一、古诗词的基本特点古代诗歌具有丰富的形式美和意象美,其基本特点包括:1.韵律优美:古代诗歌注重韵律和音乐美,因此在表达方式上更为优美动听。

2.意境深远:古代诗歌常常通过意象来表达情感,具有深邃的意境和富有诗意的表达手法。

3、情感真挚:古代诗歌表达了诗人的内心世界,情感真挚动人,能引起读者共鸣。

二、唐诗与宋词的比较鉴赏唐诗和宋词都是古代诗歌的代表作品,各有其独特的魅力和风格。

1. 唐诗的比较鉴赏唐代诗歌以五言、七言诗为主,其代表作品有《静夜思》《登鹳雀楼》等。

其特点包括:(1)丰富的意象:唐诗常常通过意象来表达情感,如在《春晓》中用“满城尽带黄金甲”来描绘春天的景象。

(2)平易近人:唐诗通俗易懂,语言简练,表达直接,能够深入人心。

(3)抒情性强:唐诗常常表达诗人的内心真情实感,情感真挚,感染力强。

2. 宋词的比较鉴赏宋词以婉约、婉约、婉约著称,其代表作品有《声声慢》《水调歌头》等。

其特点包括:(1)婉约多情:宋词以婉约、婉约、婉约见称,借助婉约的语言表达深情的内心世界。

(2)蕴含哲理:宋词常常蕴含着丰富的哲理,具有深刻的内涵和意境。

(3)音乐美:宋词强调音乐美,常常配以美妙的乐曲,更具有动人的韵味。

三、古代诗歌的比较鉴赏在高考中的意义古代诗歌的比较鉴赏是高考语文考试的一项重要内容,对于培养学生的文学欣赏能力和语言表达能力具有重要意义。

1. 提高语言表达能力:通过对古代诗歌的比较鉴赏,可以培养学生的语言表达能力,提高其对诗歌的理解和欣赏水平。

2. 培养文学素养:古代诗歌是我国文学的瑰宝,通过比较鉴赏,可以帮助学生更好地理解和欣赏古代诗歌,提高其文学素养和审美情趣。

3. 增强综合能力:古代诗歌的比较鉴赏不仅要求学生对诗歌的语言、意境等进行准确理解,还需要学生具备批判性思维,提高综合分析和判断能力。

怎样比较鉴赏诗歌中国古代文学史上,诗歌一直占据着重要的地位,古诗词成为了文化遗产和精神财富的一部分,悠久的历史和丰富的文化内涵也为人们所喜爱和传颂。

那么怎样才能比较鉴赏诗歌呢?我们从以下几个方面进行探讨:一、诗歌主题鉴赏一首诗歌,首先要了解它的主题。

一般来说,诗歌主题呈现多样化,有些是关乎人生和自然的,有些是具有政治倾向的,有些则是诗人的内心感受等。

通过对比不同诗歌的主题,我们可以更加深入地理解诗歌背后的文化内涵和思想意蕴。

二、诗歌写作背景在了解诗歌背景的基础上,我们还需要了解诗歌的写作背景。

诗歌写作背景可以从多个方面进行探讨,比如时代背景、生活环境、诗人的思想境界、价值观等。

通过了解诗歌背后的生活和思考,可以更好地领略诗人的艺术境界和挚爱生命的精神。

三、诗歌艺术特征诗歌的艺术特征包括诗歌的形式、语言、韵律和节奏等。

不同的诗歌形式可以带来不同的美感和艺术享受。

同时,鉴赏一首诗歌还需要对其语言进行研究,弄清楚诗人的用词、表达方式和技艺。

一个优秀的诗人往往能够通过独特的语言和韵律把情感和意境深深地刻入诗歌之中,这也是我们鉴赏一首诗歌的重要依据。

四、诗歌文化内涵诗歌是中国传统文化的重要一环,每首诗歌都深深扎根在中国文化的土壤之中。

在鉴赏诗歌时,我们还要了解诗歌的文化内涵,诗歌文化内涵能够带我们了解到许多的文化多样性,也能够带我们领略古代中国的美好传统和艺术。

同时通过诗歌的文化内涵的探索,我们能更好地了解中国古代文化和精神世界,同时能够帮助我们更好的了解当下中国文化的演变和经典文化的传承。

综上所述,鉴赏诗歌是需要多方面的思考和了解的,但不管从哪个方面来理解一首诗歌,我们始终要从欣赏诗歌和读懂诗歌的角度出发,以最好的心态去领悟和感悟诗歌的内涵和意义。

古典诗歌对比鉴赏题之内容、情感异同比较答题方法与练习答案古典诗歌对比鉴赏题内容、情感异同比较进行内容、情感的比较鉴赏,前提是读懂诗歌,把握各自的感情基调。

其方法仍与前面分析概括诗歌思想感情的方法相同。

①读标题。

标题往往交代了内容,定下感情基调。

②了解诗人所处的时代及写作背景。

同样的景物,因诗人不同的际遇、不同的心情,会蕴含截然不同的情感。

③善于抓住带感情色彩的关键词语。

注意诗歌的最后两句,它们往往卒章显志,点明主旨。

在此基础上的比较,需要注意:①熟悉感情基调术语,会用这些术语比较感情基调异同,如忧愁与闲适、悲伤与欢快。

②进一步比较分析出产生不同感情的原因或情境,这也是情感比较的重要内容。

边练边悟1.(2013·安徽)阅读下面两首诗,然后回答问题。

秋斋独宿[唐]韦应物山月皎如烛,霜风时动竹。

夜半鸟惊栖,窗间人独宿。

和韦苏州①《秋斋独宿》[金]赵秉文冷晕侵残烛,雨声在深竹。

惊鸟时一鸣,寒枝不成宿。

注①韦苏州:即韦应物,因其曾任苏州刺史,故称“韦苏州”。

两首诗中诗人的心境有何异同?请作简要分析。

【参考答案】:(相同点)两首诗都表现了诗人在秋夜的孤独之感。

韦诗以风动竹、鸟惊栖、人独宿表现内心孤独;赵诗以惊鸟无宿暗寓诗旨,含蓄地道出诗人心境的孤独。

(不同点)韦诗孤独中又有淡静。

皎月悦目,风竹悦耳,恬静怡人。

赵诗孤独中更显凄冷。

冷月残烛,秋雨寒枝,凄冷袭人。

解析本题考查通过分析诗歌中的意象来把握诗人的情感。

这两首诗都是借景抒情诗,诗人的情感寄寓在诗歌的意象中。

韦诗中的意象是:皎洁明月、霜风动竹、惊栖之鸟。

恬静的月色,人略显孤独。

赵诗中的意象是残烛、秋雨、深竹、惊鸟、寒枝。

凄冷萧瑟之景蕴含凄凉孤独之感。

同时两人对景物描写的差别体现了两人心境的细微差别。

秋斋独宿【赏析】:本诗紧扣“秋”和“独宿”展开诗意。

开篇即从写月光入笔,山月皎洁,本可以和亲友饮酒唱和,尽享快乐时光,但此时独自栖居山中的诗人,只能听屋外秋风动竹、山鸟惊栖之声,凸显秋夜的寂静。

诗歌比较鉴赏比较原则诗歌比较鉴赏在设题上基本是遵循“求同辨异”的原则,即所选诗歌在题材相同或相近的基点上比较辨别其他方面的异同。

一、选材类型1、不同诗人相同内容的比较(出现频率最高)2、同一诗歌不同版本用语的比较对比问题:诗中的“雁引愁心去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”。

你认为哪一句更妙,为什么?3、同一诗人相同内容的比较房兵曹胡马杜甫胡马大宛名,锋棱瘦骨成。

竹批双耳峻,风入四蹄轻。

所向无空阔,真堪托死生。

骁腾有如此,万里可横行。

(激昂向上)病马杜甫乘尔亦已久,天寒关塞深。

尘中老尽力,岁晚病伤心。

毛骨岂殊众,驯良犹至今。

物微意不浅,感动一沉吟。

(抑郁低沉)二、设题角度1、内容、情感比较2、意象、意境比较3、语言赏析比较4、手法、技巧比较具体举例分析:1、内容、情感比较【方法指津】理解内容、把握情感,前提是读懂诗词,主要有以下几种方法:①读诗的题目,题目往往点明了诗的主要内容,定下了感情基调。

②了解作者身世及所处的朝代,即知人论世。

同样的景物,因诗人境遇、心情的不同,会寓含截然不同的情感。

③抓关键词语,分析作者的喜怒哀乐等感情。

④注意诗的最后两句,古人写诗常常卒章显志,点明主旨。

⑤熟悉常用感情基调用语,结合全诗,把握两诗不同的感情基调。

【典型例题】(2007年高考辽宁卷)阅读下面两首古诗,然后回答问题。

秋夜独坐(节选)王维独坐悲双鬓,空堂欲二更。

雨中山果落,灯下草虫鸣。

夜深周弼虚堂人静不闻更,独坐书床对夜灯。

门外不知春雪霁,半峰残月一溪冰。

(1)两诗中均写了夜景,又有所不同。

请具体说明。

(2)两诗中均有“独坐”,而作者心境不同。

试简要分析。

【参考答案】(1)王诗写的是“秋夜”,写了山中果落、灯前虫鸣的现象;(1分)周诗写的是“春夜”,写了春雪初停、残月挂山、溪水成冰的景象。

(1分)王诗描写的是动景,(1分)周诗描写的是静景。

(1分)(2)王诗写的是悲哀孤独的心境。

(1分)一、二句写诗人独坐的孤寂和岁月流逝的悲凉;三、四句写草木昆虫零落哀鸣,更添悲哀。

诗歌比较鉴赏教学设计教学目的:1、了解高考诗歌比较鉴赏题的设题角度。

2、学习答题思路,掌握诗歌意象、表现手法、思想感情比较鉴赏的方法。

3、学会规范答题与自我评价。

重点难点:准确理解,找准比较点,规范表达。

一、导入诗歌比较鉴赏是近几年高考诗歌鉴赏考查的热点,应引起我们高度重视。

二、了解诗歌比较鉴赏题的设题角度从大方面看,比较阅读题一般从“求同”、“求异”两个方面来设计问题,从小方面看,可以从诗歌的体裁、题材、形象、语言、感情、思想内容、表现技巧等方面设题,具体可以从以下几角度设置题目。

三、比较鉴赏示例(意象、表现手法、思想情感比较)(一)不同诗歌体裁及意象比较闻雁韦应物故园渺何处?归思方悠哉。

淮南秋夜雨,高斋闻雁来。

寒塘赵嘏晓发梳临水,寒塘坐见秋。

乡心正无限,一雁过南楼。

(1)填空:这两首诗从体裁上看都属于___。

这两首都是抒发___。

参考答案:五言绝句思乡之情(回答“秋思”也可以)(2)简答:这两首诗为什么都写到雁?参考答案:雁是候鸟,春秋迁徙。

秋天,大雁仿佛在奋力飞回故巢。

这种景象每每牵动游子的思乡之情。

因此诗人常常借雁抒情,寄寓自己浓浓的乡愁。

(二)同一诗人抒写相似内容所表达思想感情的比较夜游宫记梦寄师伯浑陆游雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河:雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。

自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死。

注释:师伯浑,陆游的友人词中“自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死”与陆游《书愤》中“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”相比较,两处所表达的思想感情有何异同?参考答案:相同点:词句和诗句都表现了诗人抗金报国、建功立业的爱国之志和壮志未酬、理想落空的伤感之情。

不同点:a、词句抒发了对自己不被理解的慨叹,突出了烈士暮年壮心不已的心境。

b、诗句着重表达了诗人壮志未酬却已年老鬓衰的悲愤情怀。

解题要领:1、要熟悉课本诗句,并能准确鉴赏。

2、了解作者生平,熟悉作者思想,结合全诗的感情基调。

课外诗歌课内比较阅读鉴赏一、古代诗歌对比鉴赏题设题角度命题角度:“整体把握,寻同求异,辨同析异”即所选诗歌在题材相同或相近的基础上比较辨别其他方面的异同。

对比阅读与单首诗歌的阅读只有两点外在的、形式上的区别,一是阅读的对象在数量上的区别,二是对比阅读多了一个“作比较”的要求。

做题时应该把握住对比鉴赏的方法:寻找“求同”和“求异”两类关键词,用“相同”去鉴赏“不同”,也就是所说的存“同”赏“异”。

二、对比鉴赏要注意“四角度”角度一:形象角度——意境、意象的对比这个角度往往考查不同诗歌对相同意象或同一描写对象的比较。

一般来说,意象是起点,意境是终点。

对比鉴赏时要注意披“象”入“意”,由“象”至“境”。

[例1]阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

浪淘沙邓剡①疏雨洗天清。

枕簟凉生。

井桐一叶做秋声。

谁念客身轻似叶,千里飘零?梦断古台城。

月淡潮平。

便须携酒访新亭②。

不见当时王谢宅,烟草青青。

【注】①邓剡:南宋词人。

南宋灭亡,邓剡被俘北上。

本词为北上途经建康(今江苏南京)时所作。

②新亭:在今南京市南,据史料记载,西晋灭亡后南渡士人经常相邀到此。

赏析本词和李清照《声声慢》两首词中都使用了“桐”和“雨”意象,请结合诗句分析其在两首作品中表情达意上的异同。

(6分)【答案】(1)相同点:两首词的“桐”和“雨”都寄托了作者的悲秋之感和凄苦哀愁。

(2)不同点:①李清照借“桐”和“雨”更多地抒发了自身的凄清孤独之苦;②而邓剡则表现了寂寞飘零的无奈,抒发了亡国之痛,境界更深远。

【特别提醒】(1)分析意象的寓意,首先要做的是把握全诗的情感,在诗歌主题的统摄下,把握诗人情感和诗中景物的内在关系。

(2)诗人情感决定、影响着诗人对意象的选择和描绘,意象又疑聚、表现着情感。

不要单就景物谈景物,那样可能会南辕北歌。

(3)有时候还要分析概括意象特点和手法。

【练1】阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

效古秋夜长钱起秋汉飞玉霜,北风扫荷香。

含情纺织孤灯尽,拭泪相思寒漏长。

诗歌比较鉴赏是一种通过对比和分析两首或多首诗歌的相似性和差异性,来深入理解诗歌的主题、情感、意象、语言等方面的鉴赏方法。

在进行诗歌比较鉴赏时,可以从以下几个方面入手:

1. 主题比较:对比两首诗歌的主题,观察它们是否相同或相似,以及主题在不同诗歌中的表现方式和深

度。

这有助于理解诗人对同一主题的不同看法和处理方式。

2. 情感比较:分析两首诗歌所表达的情感,探究它们的情感基调、情感变化以及情感与主题的关系。

这

可以帮助我们感受诗人内心的世界,以及他们对生活的态度和感悟。

3. 意象比较:意象是诗歌中重要的艺术手法,通过对比两首诗歌的意象,可以发现它们在意象的选择、

组合和表现上的异同。

这有助于揭示诗人的审美趣味和艺术风格。

4. 语言比较:语言是诗歌的载体,通过对比两首诗歌的语言特点,如用词、句式、修辞等,可以领略到

不同诗人的语言魅力和表达技巧。

这有助于提高我们的语言素养和文学鉴赏能力。

5. 背景比较:了解诗人的其他作品及时代背景等元素来鉴赏该诗。

在进行诗歌比较鉴赏时,需要注意以下几点:

1. 选择合适的比较对象:选择具有一定相似性或差异性的诗歌进行比较,以便更好地凸显它们的特点和

优劣。

2. 深入分析:在比较过程中,要深入分析每首诗歌的各个方面,挖掘它们的内在联系和独特之处。

3. 客观公正:在评价每首诗歌时,要保持客观公正的态度,避免主观偏见和片面之词。

4. 注重整体:在比较鉴赏时,要注重诗歌的整体效果和内在联系,避免过于关注局部而忽略了整体。

一、教案基本信息诗歌鉴赏之比较鉴赏-教案课时安排:2课时教学目标:1. 让学生理解比较鉴赏的概念和意义。

2. 培养学生对诗歌的感知和理解能力。

3. 引导学生掌握比较鉴赏的方法和技巧。

教学重点:1. 比较鉴赏的概念和意义。

2. 诗歌的感知和理解。

3. 比较鉴赏的方法和技巧。

教学难点:1. 比较鉴赏的方法和技巧的运用。

2. 诗歌的深层次理解的引导。

教学准备:1. 教师准备相关的诗歌材料。

2. 学生准备笔记本和笔。

二、教学过程第一课时:一、导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生思考:什么是诗歌?诗歌的特点是什么?引起学生对诗歌的兴趣和思考。

二、新课内容(15分钟)1. 教师介绍比较鉴赏的概念和意义。

2. 教师讲解诗歌的感知和理解,引导学生通过朗读、感悟来理解诗歌的意境和情感。

3. 教师讲解比较鉴赏的方法和技巧,如对比、类比、分析、综合等。

三、实例分析(15分钟)教师给出两首诗歌,让学生运用比较鉴赏的方法和技巧,分析两首诗歌的异同点,引导学生深入理解诗歌。

四、课堂小结(5分钟)第二课时:一、复习导入(5分钟)教师通过提问方式复习上节课的内容,检查学生对比较鉴赏的方法和技巧的掌握情况。

二、课堂讲解(15分钟)1. 教师讲解比较鉴赏的方法和技巧的运用,引导学生运用到实际的诗歌鉴赏中。

2. 教师给出两首诗歌,让学生运用比较鉴赏的方法和技巧,分析两首诗歌的异同点,引导学生深入理解诗歌。

三、实践操作(15分钟)学生分组,每组选择一首诗歌进行比较鉴赏,运用比较鉴赏的方法和技巧,分析诗歌的异同点,进行交流分享。

四、课堂小结(5分钟)五、课后作业学生回家后,选择两首诗歌进行比较鉴赏,运用比较鉴赏的方法和技巧,写一篇鉴赏心得。

六、教学评价1. 学生对比较鉴赏的概念和意义的理解程度。

2. 学生对诗歌的感知和理解能力的提升情况。

3. 学生对比较鉴赏的方法和技巧的掌握和运用情况。

七、教学反思教师在课后对自己的教学进行反思,看看是否达到了教学目标,学生是否掌握了比较鉴赏的方法和技巧,以及是否有需要改进的地方。

《别董大》《送元二使安西》古诗对比赏析古诗对比鉴赏就是将内容、情感、表现手法、语言表达相近或相反的两首(甚至三首)古诗放在一起进行比较、鉴别与赏析(也可在作品后、考题中引入其他诗句作比较)。

小编今天为大家带来《别董大》《送元二使安西》古诗对比赏析,一起来学习一下吧!别董大二首(其一)高适千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君?王维《送元二使安西》渭城朝雨裛轻尘,客舍青青柳*新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

高适的《别董大》和王维的《送元二使安西》这两首诗描写的情景和表达的情感有什么不同?《别董大》从“黄云、白日、北风、雁、雪”,这些景物给人的感觉是——凄凉;从“莫愁”“天下谁人不识君”表达劝慰、激励《送元二使安西》诗中描写的景物——雨、客舍、柳,这些景物给人的感觉是——清新;作者表达的情感——与朋友依依不舍。

这首诗既不刻画酒筵场面,也不直抒离别情绪,而是别具匠心地借别筵将尽、分手在即时的劝酒,表达出对友人的留恋、关切和祝福。

同样是送别诗,高适借凄凉的画面表达的是对友人的劝慰与激励,而王维借清新的画面反衬出对元二出使安西的不舍与担忧。

《别董大》以壮观为主,感情豪迈,其中“莫愁前路无知己,前下谁人不识君”应需重读。

《送元二使安西》要感悟诗歌的内容,想象诗歌所描绘的情景,体会朋友之间的深厚友谊。

从读准字音读通句子到读懂诗句,理解诗意,从感受诗人笔下的美丽景*,再到感悟诗人离别时的瞬刻情感及隐藏其后的淡淡忧伤。

《送元二使安西》和高适《别董大》的相同点和不同点借景抒情,同是描述与友人依依惜别的场面。

《别董大》表达了作者对朋友的劝慰和激励,《送元二使安西》则流露出作者内心对朋友的不舍与担忧。

盛唐者名的山水诗人王维和著名的边塞诗人高适,都写过许多赠别诗。

王维在这方面的代表作是《送元二使安西》,又称《渭城曲》;高适赠别诗的代表诗有《别董大》其一。

以这两首诗中,我们可以明显地看出两位诗人在赠别诗风格上的差异和取象的不同。

专题七:古诗比较鉴赏[专题微语]古代诗歌的比较鉴赏与单篇诗歌的鉴赏没有本质上的区别,只有两点外在的、形式上的区别:一是阅读的对象在数量上的区别;二是对比鉴赏多了一道“作比较”的程序。

命题者往往选取两首在主题、风格、题材、体裁、作者等方面有某些相同或相异之处的诗歌进行比较。

其比较点往往是两首诗歌的相同之处或相异之处。

从设题来看,不外乎以下几方面:不同诗歌对相同意象的比较或不同诗歌对同一对象描写优劣的比较;不同诗歌中同一“炼字”的比较和同一诗歌不同版本用语的比较;不同诗歌对描写相同对象的表现手法的比较;同一诗人抒写相似内容所表达的思想感情的比较等等。

因此,古代诗歌的比较鉴赏应遵循的基本原则是“整体把握,知同辨异”。

“知同”就是发现两首诗歌中相同、相似的东西,“辨异”就是分辨两首诗歌中不同乃至相对的东西。

“知同”也好,“辨异”也好,重点都要落实到上面提到的一些主要对比点上,都要从诗作中找到具体依据。

一、近三年全国卷古代诗歌阅读考查统计(全国卷Ⅰ)《野歌》李贺①鉴赏诗歌思想内容、表达技巧②鉴赏诗歌思想情感(全国卷Ⅱ)《题醉中所作草书卷后(节选)》陆游①鉴赏诗歌思想内容②鉴赏分析诗歌意象(全国卷Ⅲ)《精卫词》王建①鉴赏诗歌形象、语言、表达技巧②鉴赏诗歌思想内容2017(全国卷Ⅰ)《礼部贡院阅进士就试》欧阳修①鉴赏诗歌形象、表达技巧、思想内容②鉴赏诗歌语言、表达技巧、思想内容(全国卷Ⅱ)《送子由使契丹》苏轼①鉴赏诗歌表达技巧、思想内②鉴赏诗歌形象(全国卷Ⅲ)《编集拙诗,成一十五卷,因题卷末,戏赠元九、李二十》白居易①鉴赏诗歌表达技巧、思想内容②鉴赏诗歌思想感情二、近三年高考古代诗歌鉴赏命题呈现出三个特点1.选材不拘一格。

从全国各地试卷的命题看,从唐宋诗词,到元曲、明清诗歌;从先秦的《诗经》,到清代乃至近代佳作;从大家名篇,到以往关注度不高的作家作品,可谓百花齐放。

这是广大考生复习时必须了解的。

当然,唐宋诗、宋词以及大家名篇仍然居主体地位。

2.题材丰富多彩。

田园、山水、边塞、风物、咏怀、咏史、送别、闺怨、羁旅、行役等题材都有所涉及。

3.难度有所加大。

虽然传统的单诗鉴赏题仍是主流,但也出现了不同作品之间的比较型鉴赏题:有的题目已不再局限于某一具体考点,而是将形象、语言、表达技巧、思想内容和观点态度中的不同考点糅合在一起进行综合考查,而且评价作者观点态度类的难度较高的题目已有亮相。

三、题型归纳(一)、形象异同比较1.阅读下面这首词,然后回答问题。

沁园春·梅吴渊①十月江南,一番春信,怕凭玉栏。

正地连边塞,角声三弄,人思乡国,愁绪千般。

草草村墟,疏疏篱落,犹记花间曾卓②庵。

茶瓯罢,问几回吟绕,冷淡③相看。

堪怜。

影落溪南。

又月午无人更漏三。

虽虚林幽壑,数枝偏瘦,已存鼎鼐④,一点微酸。

松竹交盟,雪霜心事,断是平生不肯寒。

林逋在,倩诗人此去,为语湖山。

注①吴渊:南宋政治家、军事家、词人。

②卓:建立。

③冷淡:“冷澹”,清淡,不浓艳,素净淡雅。

④鼎鼐:鼎和鼐,古代两种烹饪器具。

旧以宰相治理国事如鼎鼐之调和五味,故以喻宰相之权位。

本词下片所写之梅与陆游《卜算子·咏梅》中梅的形象有何异同?请结合词句简要分析。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________答案同:坚贞、高洁、孤独。

吴词中的梅甘居虚林幽壑,愿与松竹交盟;陆词中的梅独自于驿外断桥边开放,不论环境如何恶劣,依然馨香如故。

异:陆游笔下的梅只是孤芳自赏,无意争春;吴渊笔下的梅还心存鼎鼐,有入世的情怀。

2.阅读下面这首词,然后回答问题。

沁园春·答九华叶贤良刘克庄①一卷《阴符》,二石硬弓,百斤宝刀。

更玉花骢喷,鸣鞭电抹;乌丝阑展,醉墨龙跳。

牛角书生,虬髯豪客②,谈笑皆堪折简招。

依稀记,曾请缨系粤,草檄征辽。

当年目视云霄,谁信道、凄凉今折腰。

怅燕然③未勒,南归草草;长安不见,北望迢迢。

老去胸中,有些磊块④,歌罢犹须著酒浇。

休休也,但帽边鬓改,镜里颜凋。

注①刘克庄:南宋词人,其词继承了辛弃疾的爱国主义传统及豪放风格。

②牛角书生:用隋末英雄李密少年时牛背上读书遇权臣杨素事。

虬髯豪客:用虬髯客张仲坚遇李靖,折服于李世民事。

③燕然:燕然山。

《后汉书·窦宪传》记载,东汉窦宪率兵追击匈奴单于,去塞三千余里,登燕然山,刻石勒功而还。

④磊块:一作“垒块”,《世说新语·任诞篇》云“阮籍胸中垒块,故须酒浇之”。

本词与辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》都借用古人古事来塑造形象、表达情感,试比较这两首词,简要分析其塑造的自我形象或表达的思想感情有何不同。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________答案辛词上片写词人赞颂在京口建立霸业的孙权和率军北伐、气吞胡虏的刘裕,表示要像他们一样金戈铁马为国立功。

下片借讽刺刘义隆冒进误国表明自己坚决主张抗金的立场和态度,并以廉颇自比,既表明自己对朝廷忠心耿耿,随时准备抗金杀敌的决心,也表现出报国无门的忧虑。

全词塑造了一位为国忧心、老骥伏枥的爱国词人形象。

刘词上片塑造了一位能文能武、期待建功立业的英雄形象,借李密、虬髯客的事迹表现所与交游的人若非饱读诗书之士,便为行侠仗义之人。

下片回忆自己未能出击强敌,像古代英雄那样登燕然山刻石勒功,只能草草归故里的经历,如今华发苍颜,不能再展抱负,只好以酒浇愁。

全词塑造了一个满腔忧愤的爱国词人形象。

精要点拨:诗歌形象异同比较有两个层面,一是形象内涵、特点异同比较,二是形象作用异同比较。

形象内涵、特点异同比较,主要集中在意象内涵的分析比较方面,兼及人物形象特征的分析比较。

如何把握住意象的内涵特点呢?①注意意象本身所包含的传统内涵。

如杜鹃代表着悲情,松柏象征着高洁。

②揣摩诗中意象自身的特点。

要抓住描述意象的关键性词语,把握其外在与内在特点,归纳出其表层义和深层义。

形象作用异同比较的前提是把握住意象在诗中的作用。

其作用主要有:①渲染气氛、奠定基调等营造意境方面的作用。

②塑造环境或背景的作用。

它多表现为通过多个意象组成群,为人物的活动提供环境或背景。

③表情达意方面的作用。

这是最主要的。

一些传统意象在表情达意上的作用往往是固定的,如“江湖扁舟”“月落乌啼”传达出“诗人的羁旅之苦”,“空城落花”传达出“作者对国势衰危的哀叹”“一腔的爱国情”等。

诗歌中的意象在传达情感方面的作用,则是由具体诗歌决定。

④衬托人物节操或性格。

多表现在咏物诗中。

⑤结构上的线索作用。

有的意象贯穿始终,则往往为线索。

形象作用异同大都是“求异”比较,这是做题可以利用的地方。

(二)、词语比较鉴赏3.阅读下面两首宋诗,然后回答问题。

江宁夹口(其三)王安石落帆江口月黄昏,小店无灯欲闭门。

侧出岸沙枫半死,系船应有去年痕。

舟下建溪方惟深客航收浦月黄昏,野店无灯欲闭门。

倒出岸沙枫半死,系舟犹有去年痕。

两首诗的末句,一用“应”字,一用“犹”字,哪个更好?为什么?请简要赏析。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________答案(示例一)“应”字更好,“应”字蕴含丰富,传达出了诗人在孤寂中力寻旧影时的复杂心情,其中既有希冀与自信,也有失意与怅惘,更有寻而未见的不甘心,可谓传神之笔;“犹”字则无此意趣。

(示例二)“犹”字更好,“犹”字自然道出,却出人意料,去年系舟的痕迹还保存到现在,说明在此停留的旅客不多,进一步传达出了诗人孤寂怅惘的心绪;而“应”字却不能道出此意。

(也可以认为二者各有其妙,但要分析二字的妙处) 4.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

长门怨齐浣宫殿沉沉月欲分,昭阳①更漏②不堪闻。

珊瑚枕上千行泪,不是思君是恨君。

注①昭阳:宫殿名。

②更漏:报时的漏壶。

“不是思君是恨君”一句有的版本作“半是思君半恨君”。

你认为哪一句更好?请结合全诗,谈谈你的看法。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________答案(示例)“不是思君是恨君”一句好。

由“珊瑚枕上千行泪”可知,“不思君”是假,其真意恰恰是思念甚深,至于生出怨恨,这是以恨写爱,更能表现爱之深,无理而妙;“恨君”也与标题中的“怨”相照应。

(若答“半是思君半恨君”一句好,只要言之成理,也可)精要点拨词语比较赏析题本质上同一般的词语赏析题一样,看该词是否造境、写景、表情,是否传神等。

但既然是比较赏析,一定要选好比较点,如联系描写的情景进行比较,看谁更符合语境;从表现作者情感上进行比较,看谁更能准确表达诗人当时的情感;从表达特点上进行比较,看谁更生动形象;从结构特点上进行比较,看谁更能使结构浑然一体、更能起照应等作用。

其次,重点把理由说清楚、说充分。

(三)、表达技巧异同比较5.阅读下面这首宋词,然后回答问题。

御街行·秋日怀旧范仲淹纷纷坠叶飘香砌,夜寂静,寒声碎。

真珠帘卷玉楼空,天淡银河垂地。

年年今夜,月华如练,长是人千里。

愁肠已断无由醉,酒未到,先成泪。

残灯明灭枕头敧[注],谙尽孤眠滋味。

都来此事,眉间心上,无计相回避。

注敧:倾斜,歪向一边。

这首词上、下两片在抒情方式上有什么不同?这样的抒情方式产生了怎样的艺术效果?_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________答案①上片借景抒情,通过多重意象的反复渲染,烘托了词人的思念之愁;②下片则主要是直抒胸臆(或直接抒情),通过“愁”“孤”等字眼,直接表达词人的离愁之苦;③这两种抒情方式相结合,使词人的感情抒发既委婉含蓄,又浓烈饱满,能够强烈地感染读者。