实验一 井田开拓方式实验(实验指导书)

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

第四节井田开拓方式一、井田开拓基本知识(一)矿井储量、生产能力和服务年限一个煤田的X围很大,面积由数十至数千平方公里,甚至上万平方公里,煤的蕴藏量由几亿到几百亿吨。

通常由几个或几十个矿开采。

划给一个矿井来开采的那部分煤田,叫做井田(或矿田)。

井田的边界多是以自然条件(大断层等)来划分。

井田X围的大小,决定了矿井的储量和开采条件,是建设矿井的基本根据。

矿井储量可分为远景储量和工业储量两类,是确定矿井生产能力的重要因素。

矿井的工业储量减去设计和开采损失,就是矿井的可采储量。

可采储量占工业储量的百分比叫做采出率(也称“回采率”),矿井采出率应大于75%以上。

采出率太低,不但浪费了资源,而且减少矿井的服务年限。

矿井可采储量与工业储量、生产能力和服务年限的关系,可用下式表示:Zk=(Zc-P)CZk=A·T·K式中Zk——可采储量,万t;Zc——工业储量,万t;C ——采区设计回采率,薄煤层(煤厚≤1.3m)为0.85,中厚煤层(煤厚1.3~3.5m)为0.80,厚煤层(煤厚>3.5m)为0.75;A ——矿井设计生产能力,万t/a;T ——矿井设计服务年限,a;K ——储量备用系数,一般取1.2~1.4。

矿井生产能力,一般指矿井的设计生产能力。

按设计的生产能力大小矿井分为大、中、小三种井型:大型:1.2、1.5、1.8、2.4、3.0、4.0、5.0、6.0Mt/a 及以上;中型:0.45、0.6、0.9Mt/a;小型:0.3 Mt/a及以下。

矿井服务年限应与矿井生产能力相适应,使它们之间保持一个技术、经济上都比较合理的关系。

《煤炭工业矿井设计规X》(2005年版),对45万t/a及以上矿井,按不同井型,对矿井的设计服务年限作了相应的规定,中型矿井设计服务年限不小于40年,1.2~2.4 Mt/a矿井设计服务年限不小于50年,3.0~5.0 Mt/a矿井设计服务年限不小于60年,6.0 Mt/a及以上矿井设计服务年限不小于70年。

矿井设计一、井田概况某井田含有两层煤,煤层厚度分别为1M 6m,2M 8m,走向长度8km ,倾斜长度1860m ,煤层间距10m ,煤层倾角34°,煤层露头深度为72m ,设计生产能力为180万t/a 。

瓦斯等级属于低瓦斯矿井。

地表较为平坦,水文地质简单,煤层顶底板均为中等稳定砂岩。

初步设计矿井开拓方式,并初步分析大巷布置方式,同时设计井底车场。

二、井田开拓一、储量计算1、矿井地质资源量计算t 2604025.1)86(18608000万=⨯+⨯⨯=Z Z2、矿井资源/储量计算以勘探地质报告为基础,矿井可行性研究和初步设计阶段的矿井工业资源/储量计算按下式计算:k Z Z Z Z Z Z M M b b g 333222112122111++++=g Z ——矿井工业资源/储量;b Z 111——探明的资源量中经济的基础储量;b Z 122——控制的资源量中经济的基础储量;112M Z ——探明的资源量中边际经济的基础储量;222M Z ——控制的资源量中边际经济的基础储量;333Z ——推断的资源量;k ——可信度系数,取0.7~0.9,地质构造简单、煤层赋存稳定的取0.9;地质构造复杂、煤层赋存不稳定的取0.7。

根据钻孔布置,在矿井地质资源储量中,60%是探明的,30%是控制的,10%是推断的。

根据煤层厚度和地质,在探明和控制的资源量中,70%的是经济基础储量,30%的是边际经济的基础储量,则矿井工业/资源储量:t Z b 万8.10936%70%6026040111=⨯⨯=t Z b 万4.5468%70%3026040122=⨯⨯=t Z M 万2.4687%30%6026040112=⨯⨯=t Z M 万6.2343%30%3026040222=⨯⨯=因为地质条件简单,k 取0.9,则t k Z 万6.23439.0%1026040333=⨯⨯= 则g Z =10936.8+5468.4+4687.2+2343.6+2343.6=25778.8万t3、矿井设计资源/储量矿井设计资源/储量可按下式计算)(1P Z Z g S -=式中S Z ——矿井设计资源/储量;1P ——断层煤柱、防水煤柱、井田境界煤柱、地面建筑物煤柱、露头煤柱、水平面煤柱等永久煤柱损失量之和。

第二章井田开拓第一节井田与井田的再划分一、煤田划分为井田在地质历史发展的过程中,含炭物质沉积形成的基本连续的大面积含煤地带,称为煤田。

煤田有大有小,大的煤田面积可达数百到数万平方公里,煤炭储量从数亿吨到数百亿吨,这种面积广大,储量丰富的大煤田称为“富量煤田”。

对于“富量煤田”,若由一个矿井来开采,不仅经济上不合理,而且技术上也难以实现。

因此,需要将煤田划分成适合于由一个矿区(或一个矿井)来开采的若干个区域。

开发煤田形成的社会区域,成为矿区。

大的煤田往往被划分为几个矿区去开发,面积和储量较小的煤田也可由一个矿区来开发。

矿区的范围仍然很大,需根据煤炭储量、赋存条件等情况,进一步划分为井田。

在矿区内,划归给一个矿井开采的那一部分煤田,称为井田(矿田)。

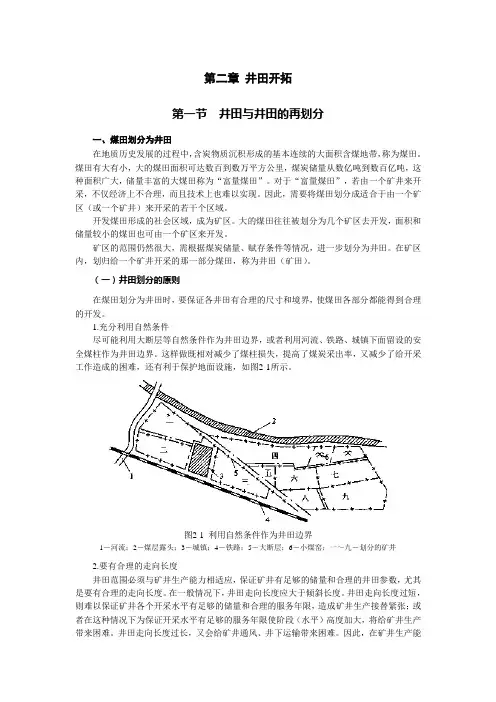

(一)井田划分的原则在煤田划分为井田时,要保证各井田有合理的尺寸和境界,使煤田各部分都能得到合理的开发。

1.充分利用自然条件尽可能利用大断层等自然条件作为井田边界,或者利用河流、铁路、城镇下面留设的安全煤柱作为井田边界。

这样做既相对减少了煤柱损失,提高了煤炭采出率,又减少了给开采工作造成的困难,还有利于保护地面设施,如图2-1所示。

图2-1 利用自然条件作为井田边界1-河流;2-煤层露头;3-城镇;4-铁路;5-大断层;6-小煤窑;一~九-划分的矿井2.要有合理的走向长度井田范围必须与矿井生产能力相适应,保证矿井有足够的储量和合理的井田参数,尤其是要有合理的走向长度。

在一般情况下,井田走向长度应大于倾斜长度。

井田走向长度过短,则难以保证矿井各个开采水平有足够的储量和合理的服务年限,造成矿井生产接替紧张;或者在这种情况下为保证开采水平有足够的服务年限使阶段(水平)高度加大,将给矿井生产带来困难。

井田走向长度过长,又会给矿井通风、井下运输带来困难。

因此,在矿井生产能力一定的情况下,井田走向长度过长或过短,都将降低矿井的经济效益。

我国现阶段合理的井田走向长度一般为:小型矿井不小于1500m;中型矿井不小于4000m;大型矿井不小于7000m。

《煤矿开采方法》课程实训任务书及实训报告书河南理工大学高等职业学院采矿工程系教研室模型实训一一、实训题目矿井开拓系统模型实训二、实训内容及模型配备1. 矿井生产系统模型;2. 片盘斜井开拓方式模型;3. 斜井单水平采区式开拓方式模型;4. 斜井多水平采区式开拓方式模型;5. 立井多水平采区是开拓方式模型;6. 立井多水平带区式开拓方式模型;7. 斜井单水平带区式开拓方式模型;8. 几种形式的综合开拓方式模型;9. 几种形式的井底车场线路及硐室模型。

三、实训要求1. 实训前,学生必须复习课程的相关知识,预习实训指导书,做好实训前的准备工作。

2. 实训教学的重点和难点是建立矿井巷道的空间概念。

要求学生在实训中,要认真对照模型,结合教学内容,理解巷道名称、用途、空间关系及其相互之间的联系方式,建立矿井开拓方式的空间概念,熟悉矿井生产系统。

3. 实训结束后要认真占些实训报告书,选择其中的一个实训模型,绘制出一种开拓方式的巷道布置平面图、剖面图。

矿井开拓系统实训报告指导教师班级学号姓名日期成绩一、实训题目二、实训目的及要求三、实训内容四、实训结果模型实训二一、实训题目采(盘)区巷道布置模型实训二、实训内容及模型配备1.单一薄及中厚煤层走向长壁采煤法上山采区巷道布置模型;2.单一厚煤层倾斜分层走向长壁采煤法采区巷道布置模型;3.近距离煤层群联合布置走向长壁采煤法采区巷道模型;4.石门盘区走向长壁采煤法盘区巷道布置模型;5.单一薄及中厚煤层倾斜长壁采煤法带区巷道布置模型;6. 近距离煤层群力和布置倾斜长壁采煤法带区巷道布置模型;7.几种急斜煤层采煤法的采区巷道布置模型;8. 柱式采煤、水砂充填采煤、三下采煤等采煤方法的巷道布置模型。

三、实训要求1. 实训前,学生必须复习课程的相关知识,预习实训指导书,做好实训前的准备工作。

2. 实训教学的重点和难点是建立采区巷道的空间概念,分析采(盘)区巷道布置方式及特点。

为此,要求学生在实训中,要认真对照模型,结合教学内容,理解巷道名称、用途、空间关系及其相互之间的联系方式,分析采(盘)区巷道布置的特点,分析采区生产系统。

煤矿开采实验室—实验指导书实验1 倾斜分层采煤法、煤层群巷道布置课时:2个学时服务课程:煤矿开采学一、实验目的介绍倾斜分层采煤法、煤层群巷道布置的特点,借助模型使学生对倾斜分层采煤法、煤层群巷道布置有更为直观的认识,从而能独立完成类似煤层巷道的设计。

二、原理说明倾斜分层采煤法巷道布置和煤层群巷道布置是类似的,只不过倾斜采煤法是在采区内布置运输上山和轨道上山,将厚煤层分层通过运输上山和轨道上山系统来实现开采;煤层群一般是在最下层煤(岩石)中布置运输上山和轨道上山,将上部煤层通过最下面布置的运输上山和轨道上山来实现开采。

三、实验设备倾斜分层采煤法、煤层群巷道布置模型。

四、实验内容1)讲解模型中巷道布置的特点;2)讲解模型中系统的通风、运煤、运料线路;3)启动模型,演示通风、运煤、运料线路。

五、实验注意项本实验主要是讲解和演示的结合,教师和实验室人员负责答疑和进行操作,学生以观察、询问为主。

实验应按操作说明进行,未经许可学生不得操作试验模型上的装置和仪器。

开启和关闭模型应按下列顺序进行:1)启动模型系统控制台;2)打开通风模型控制台电源;3)关闭通风模型控制台电源;4)打开运煤模型控制台电源;5)关闭运煤模型控制台电源;6)打开运料模型控制台电源;7)关闭运料模型控制台电源;8)关闭模型系统控制台。

六、思考题1)倾斜分层采煤法、煤层群巷道布置与单一煤层开采巷道布置有何区别?2)倾斜分层采煤法巷道布置和煤层群巷道布置主要适用于哪些煤层?3)区段分层平巷与集中平巷的联系方式种类,说明其应用条件?七、实验报告根据实验模型,徒手绘制倾斜分层采煤法、煤层群巷道布置平面图和剖面图,并对各个巷道名称加以标注。

实验2 近水平煤层开采课时:1个学时服务课程:煤矿开采学一、实验目的介绍近水平煤层开采的特点,借助模型使学生对近水平煤层开采巷道布置有更为直观的认识,掌握近水平开采的特点,从而能独立完成类似煤层开采方案的设计。

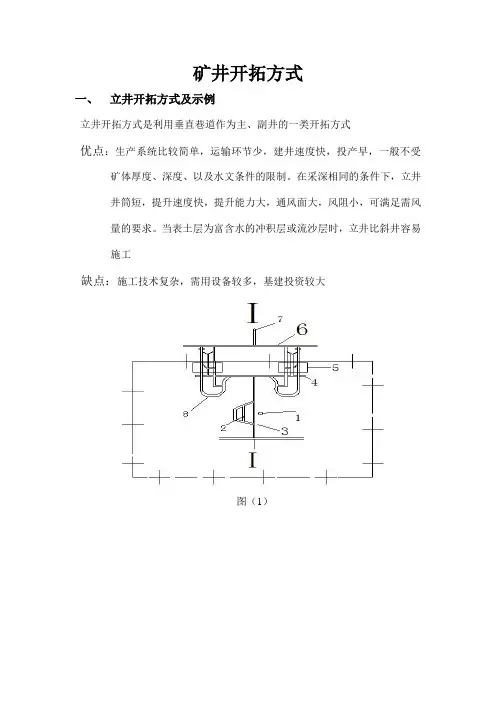

矿井开拓方式一、立井开拓方式及示例立井开拓方式是利用垂直巷道作为主、副井的一类开拓方式优点:生产系统比较简单,运输环节少,建井速度快,投产早,一般不受矿体厚度、深度、以及水文条件的限制。

在采深相同的条件下,立井井筒短,提升速度快,提升能力大,通风面大,风阻小,可满足需风量的要求。

当表土层为富含水的冲积层或流沙层时,立井比斜井容易施工缺点:施工技术复杂,需用设备较多,基建投资较大图(1)图Ⅰ—Ⅰ1-主井2-副井3-井底车场及主石门4-运输大巷5-工作面6(9)-总回风巷7-边界风井8-采区下部车场图(1)为立井多水平开拓方式,矿体缓斜,赋存较深,开拓顺序:矿井中部开凿主、副井(掘到-300米第一水平)→开掘井底车场和主要石门→掘运输大巷→下部车场→采区轨道→总回风石门和回风巷→中部车场→工作工作面二、斜井开拓方式及示例斜井开拓方式是利用倾斜巷道作为井筒的一类开拓方式(一)集中斜井开拓方式其含义是指将矿体划分为阶段或盘区,建立较为稳定的开采水平,实行集中生产的斜井,有单水平、多水平等等。

其布设形式主要受地形地貌、矿体赋存情况和井田产量、采用的提升设备等因素的影响。

一般以一对斜井进行开拓,对于中小型矿井,斜井可以装备两个井筒,主井用双钩串车提升,副井用单钩串车提升,井筒倾角很缓时,可以采用无极绳提升;对中型矿井,斜井主井可以采用箕斗提升,有条件时可以采用带式输送机,副井则采用串车提升;大型矿井的斜井主井应装备带式输送机,在其一侧应设检修用的轨道,副井可以采用双钩串车提升提升要求:采用单车提升时,井筒倾角不宜大于25°,采用箕斗提升,倾角一般取25°~ 35°(为便于井上下车场的布置和施工时候的通风,主、副井筒的倾角最好大体一致)带式输送机输送时倾角一般不超过17°优点:井筒施工艺和设备较为简单,掘进较快具有较大的提升能力缺点:井筒较长致使管线长度大,辅助提升能力少,通风路线长阻力大示例:图(2)图(2)1 - 主井2 –副井3 –风井4 –大巷(二)片盘斜井开拓方式优点:井建工程量小、投资省、井建快、生产系统简单缺点:受矿体走向尺寸影响较大,生产能力低,随开采深度增加各项技术经济指标下降三、平硐开拓方式及示例平硐开拓方式是指利用水平巷道作为主要井硐的一类开拓方式,其布设条件多在地形为山岭等地形复杂的矿区分类:走向平硐、垂直走向平硐、阶梯平硐布设方式:当地面沟谷与矿体走向垂直或斜交时,可沿矿体和底板岩层开凿走向平硐(相当于开采水平的运输大巷);当地形受限制,无开掘走向平硐或者走向平硐不合理时,可以从矿体顶板或底板开凿穿层的垂直走向平硐(相当于开采水平的石门);当地形高差较大时,可采用多个平硐水平的阶梯平硐开拓如图-----优点:井下矿石运输不需要转载既可由平硐直接外运,因而系统简单费用低,地面工业设计业较简单不需复杂的井架和绞车房等,施工条件好,掘进快缺点:受地形限制较为明显示例:如图(3)图(3)垂直走向阶梯平硐四、综合开拓方式及示例其含义为主要井筒采用不同井硐形式进行开拓,其主要目的是根据矿井环境、开采条件、设备供应情况,发挥利用不同井硐形式的优势,因地制宜的进行井硐形式的最佳组合,适应矿井生产的需要类型:斜井——立井,平硐——斜井、平硐——立井、平硐——立井——斜井其中斜井——立井又分为主斜井——副立井、主立井——副斜井开拓方式示例:图(4)1 –主平硐2 –副立井3 –回风小平硐4 –暗斜井图(4)平硐—立井综合开拓风井布置(一)中央并列式通风(二)中央边界式(中央分列式)通风(三)对角式通风(四)采区风井通风(五)混合式通风开采水平及大巷布置(一)阶段运输大巷的运输方式和设备(二)大巷的航道断面和支护(三)大巷的方向和坡度(四)阶段运输大巷的布置方式1.单层布置(分大巷和石门布置)2.集中布置(集中大巷和采区石门布置)3.分组布置(分组集中大巷和主要石门布置)(五)阶段运输大巷的位置选择(六)总回风巷布置井巷支护井巷支护的目的是为了防止围岩破坏,因此,一般井巷掘进出空间后,都要进行临时支护或永久支护。

井田开拓课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解和掌握井田制的起源、发展、特点及其在我国古代社会中的重要作用。

通过学习,学生应能够:1.描述井田制的定义、划分方式及其与农业生产力之间的关系。

2.分析井田制在古代中国的实施背景、历史演变及其对社会经济的影响。

3.比较井田制与其他土地制度的异同,并评价井田制在我国古代社会中的地位和作用。

4.运用所学知识,对现实生活中的土地问题进行思考和分析。

二、教学内容1.井田制的起源和发展:介绍井田制的定义、划分方式及其在商周时期的发展。

2.井田制的作用和影响:分析井田制对农业生产力、社会经济和阶层结构的影响。

3.井田制的变迁:探讨井田制在战国、秦汉、魏晋南北朝等时期的演变。

4.井田制与其他土地制度的比较:分析井田制与均田制、屯田制等土地制度的异同。

5.井田制在我国古代社会中的地位和作用:评价井田制在我国古代社会中的重要性。

三、教学方法1.讲授法:通过讲解井田制的起源、发展、特点及其在我国古代社会中的作用,使学生掌握基本知识。

2.讨论法:学生讨论井田制在古代中国社会中的影响和作用,培养学生的思考能力。

3.案例分析法:选取典型实例,分析井田制在具体历史时期的实施情况,增强学生的实践能力。

4.实验法:如有条件,可进行实地考察,让学生亲身感受井田制的实施环境和影响。

四、教学资源1.教材:选用权威、系统的教材,如《中国古代土地制度史》等。

2.参考书:提供相关领域的经典著作和学术论文,如《井田制研究》、《中国古代农业经济史》等。

3.多媒体资料:制作课件、教案等多媒体资源,以图文并茂的形式展示井田制的相关内容。

4.实验设备:如有需要,可准备地图、模型等实验设备,以便进行实地考察和实验教学。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业、考试等,以全面反映学生的学习成果。

具体评估方式如下:1.平时表现:通过课堂参与、提问、讨论等环节,评估学生的学习态度和思考能力。

2.作业:布置相关话题的作业,要求学生撰写论文、研究报告等,评估学生的学术能力和研究能力。

第十五章井田开拓方式第一节立井开拓立井开拓:一、立井开拓方式示例1、立井多水平开拓方式◆示例条件◆开拓巷道布置◆开拓方式全称:立井多水平集中运输大巷上山分区式开拓◆掘进顺序◆生产系统◆采掘接替2、立井单水平开拓方式开拓方式全称:立井单水平集中运输大巷上下山分区式开拓◆示例条件◆开拓巷道布置◆开拓方式全称:立井单水平上山分带式(带区式)开拓◆掘进顺序◆生产系统◆采掘接替二、立井开拓分类根据煤层倾斜长度、倾角、煤层间距的不同,可分为单水平开拓和多水平开拓两大类:1、单水平开拓①煤层倾角≤16°的缓倾斜煤层斜长不大时,采用上下山分区式或分带式(图15-3b)②对于近水平煤层斜长不大时,采用上下山盘区式或分带式③对于近水平煤层斜长较大时,采用多组大巷上下山盘区式或分带式④对于近水平煤层层间距较大,上煤组或下煤组储量不足以单独设置水平时,可考虑设置辅助水平(图15-3a)2、多水平开拓①煤层倾角>16°的缓倾斜煤层斜长较大时,采用上山分区式(图15-4a)②煤层倾角≤16°的缓倾斜煤层斜长较大时,采用上下山式或上山式与上下山式混合式(图15-4b、c)③对于近水平煤层,煤组间距较大,各煤组储量均较多,可以单独设置水平时,可按煤组设置水平,沿倾斜可划分为2~4个部分,设置1~2组大巷,采用盘区式或带区式准备(图15-5)④对于急倾斜煤层,均采用上山分区式(图15-6)三、立井开拓的井筒配置井筒位置:多在井田中央附近或储量中心附近井筒数目:2~3个,主井,副井,回风井(有时主井兼作回风井)井筒形状:圆形井筒断面尺寸:直径=5~8m井筒装备:1、主井一对或两对箕斗,容积6~50t,30万吨以下的井型也可用罐笼主井装备箕斗可兼作回风井,不能作进风井主井装备罐笼既可作回风井,也能作进风井2、副井一般装备一对罐笼,单层或双层,单车或双车,1t或1.5t或3t或5t有时装备一对半,一对较小的,和一个较大的三只罐笼副井是矿井的主要进风井同时设梯子间,作为安全出口、铺设排水管、电缆3、风井风井一般不设提升设备,设梯子间,作为安全出口,黄泥灌浆管多从风井进入井下4、混合提升井改扩建新建井小型井第十五章斜井开拓斜井开拓:斜井开拓的广泛应用:优点(基建施工技术简单、初期投资少)斜井开拓分类:集中斜井、片盘斜井集中斜井开拓分类:单水平、多水平;上山式、上下山式、上山式与上下山式混合式;分煤层大巷、集中大巷、分组集中大巷;一、斜井开拓方式示例1、集中斜井多水平开拓1)示例条件:埋藏浅,表土层薄2)开拓方式及井巷布置:斜井多水平上山分区式集中大巷开拓方式3)开掘顺序4)生产系统:运煤、运料排矸、通风、排水、供电5)采掘接替:先一阶段(第一水平),后二阶段(第二水平),两阶段内各采区均前进式2、集中斜井单水平开拓1)示例条件:埋藏浅,表土层薄,瓦斯水文条件简单,倾角小于16°2)开拓方式及井巷布置:斜井单水平上下山分区式集中大巷开拓方式3)开掘顺序4)生产系统:运煤、运料排矸、通风、排水、供电5)采掘接替:①一阶段采完后二阶段一阶段内采区前进式,二阶段内采区后退式②二阶段略滞后一阶段,两阶段同采两阶段内各采区均前进式3、片盘斜井开拓1)示例条件:埋藏浅,表土层薄,瓦斯水文条件简单,井田尺寸小,储量少的小型矿井2)开拓方式及井巷布置:片盘斜井开拓方式3)开掘顺序4)生产系统:运煤、运料排矸、通风、排水、供电5)采掘接替:6)片盘斜井的特点:(1)井田尺寸小,储量少的小型矿井(2)不划分为阶段和采区,而是划分为分段,分段相当于区段,在分段中布置走向长壁工作面(3)片盘斜井相当于一个下山采区(4)多数只装备一个井筒,用串车混合提升(5)片盘运输巷也多用矿车运输(6)多煤层时上煤层的回采厚度多超前掘进(超前工作面一定距离随采随掘)(7)井筒随片盘的开采逐步延深,斜长较大时可两段提升,井筒倾角较大时可伪斜布置(8)多全煤井巷布置,最下一个煤层为厚煤层或围岩条件不好时布置底板岩层中7)片盘斜井的优点:二、斜井开拓的井筒配置1、井筒的数目和断面2、井筒的功能及装备1)主斜井强力胶带输送机能力大,倾角<17°(大倾角胶带输送机可达26°)钢丝绳胶带输送机能力大,倾角<17°斜井箕斗能力中等,倾角=25°~35°单钩或双钩串车能力小,倾角=15°~25°无轨胶轮车能力不等,倾角=0°~6°2)副斜井单钩或双钩串车倾角=15°~25°无极绳倾角=6°~10°无轨胶轮车倾角=0°~6°新型辅助运输设备――单轨吊车、卡轨车、齿轨车3)混合提升斜井3、井筒的倾角4、井筒的方向1)沿层斜井2)穿层斜井3)反斜井第三节平硐开拓◆平硐开拓的概念:◆平硐开拓的优点:1、省去了提升设备和提升费用;2、省去了排水设备和排水费用;3、地面建筑简单,投资少;4、生产系统简单,生产成本低。

《煤矿开采学》实验指导书河南理工大学二〇一一年九月前言1、实验前必须认真预习实验指导书及实验内容,明确实验目的、步骤、原理、回答实验教师的提问,回答不合要求者,须重新预习,才能进行实验。

2、对规定实验外确属需要的内容,可先提出实验原理和方法,经教师或实验技术人员同意后,方可进行实验。

3、做实验时必须严格遵守实验室的规章制度和仪器设备的操作规程,服从教师和实验技术人员的指导。

4、爱护仪器设备,节约使用材料,使用前详细检查,使用后要整理就位,发现丢失或损坏应立即报告,未经许可不得动用与本实验无关的仪器设备及其它物品,不准将任何实验室物品带出室外。

5、实验时必须注意安全,防止人身和设备事故的发生,若发生事故应立即切断电源,及时向指导教师报告,并保持现场,不得自行处理,待指导教师查明原因并排除故障后,方可继续实验。

6、进入实验室后应保持安静,不得高声喧哗和打闹,不准抽烟,不准随地吐痰,不准乱抛纸屑杂物,要保持实验室和仪器设备的整齐清洁。

7、实验完毕后,经实验室工作人员检查仪器设备、工具、材料及实验记录后方可离开。

8、实验后要认真完成实验报告,包括分析结果、处理数据、绘制曲线及图表等。

对不合格要求的实验报告应退回重做。

9、对违反实验规章制度和操作规程、擅自动用与本实验无关的仅器设备、私自拆卸仪器而造成事故和损失的肇事者必须写出书面检查,视情节轻重和认识程度按规定处理。

10、在进入实验室前,务必搞好个人卫生,不得将脏物带入室内,有净化要求的实验室,进室必须换拖鞋。

目录实验一采煤工艺实验 (1)实验二井田开拓及井底车场实验 (4)实验一采煤工艺实验实验类型:演示性实验实验学时:2实验要求:必修实验房间:能源学院仿真模拟实验室一、实验目的根据煤层的赋存条件和回采工作面技术装备,回采工艺分为:一般机械化采煤、综合机械化采煤、爆破采煤、厚煤层放顶煤采煤、水力采煤等。

介绍采煤工艺中采、装、运、支、处等各工序和矿井开拓方式,使学生对采煤工艺和矿井的地面工业广场与开拓方式有一定的掌握,从而满足所从事专业中对煤炭开采工艺和矿井建设知识的需求。

实验一井田开拓方式实验实验学时:2实验类型:验证实验要求:必修一、实验目的掌握各种井田开拓方式,掌握巷道名称、位置、巷道间的联系及布置方式,建立起空间概念;了解各种井底车场的布置方式;能够根据模型绘制开拓巷道布置平面图和剖面图。

二、实验内容立井、斜井、平硐以及综合开拓开拓方式,各种井底车场形式。

三、实验原理、方法和手段采用剖视方法表现井下开拓巷道布置的空间关系,通过模型展示各种井底车场的概念。

由老师解说,学生观摩。

四、实验组织运行要求根据本实验的特点,采用集中授课形式。

五、实验条件各种井田开拓方式的模型和各种井底车场的模型。

六、实验步骤1.观看模型,听指导教师讲述;2.自己对每个模型进行观察和描述,建立起空间概念。

七、思考题1、立井开拓方式的特点,主要生产系统的运行路线?2、斜井开拓方式的优缺点和适应条件。

3、井底车场的组成?并说明调车过程。

八、实验报告实验报告的内容主要包括实验预习、实验记录和实验报告三部分:1、实验预习在实验前每位同学都需要对本次实验进行认真的预习,并写好预习报告,在预习报告中要写出实验目的、要求,需要用到的仪器设备、物品资料以及简要的实验步骤,形成一个操作提纲。

2、实验记录学生开始实验时,应该将记录本放在近旁,将实验中所做的每一步操作和观察到的现象如实地记录下来。

3、实验报告主要内容包括对实验中的现象、实验的关键点等进行整理、解释、分析总结,回答思考题。

学生选择一种开拓方式的模型,绘制平面图和剖面图,并说明各个生产系统,包括运煤、运料、提矸、通风、排水等;选择一种井底车场模型,绘制调车线路图,并说明调车方式。

九、其它说明学生要遵守实验室管理的相关规定,服从实验员指挥,注意实验安全。

实验一井田开拓方式实验

实验学时:2

实验类型:验证

实验要求:必修

一、实验目的

掌握各种井田开拓方式,掌握巷道名称、位置、巷道间的联系及布置方式,建立起空间概念;了解各种井底车场的布置方式;能够根据模型绘制开拓巷道布置平面图和剖面图。

二、实验内容

立井、斜井、平硐以及综合开拓开拓方式,各种井底车场形式。

三、实验原理、方法和手段

采用剖视方法表现井下开拓巷道布置的空间关系,通过模型展示各种井底车场的概念。

由老师解说,学生观摩。

四、实验组织运行要求

根据本实验的特点,采用集中授课形式。

五、实验条件

各种井田开拓方式的模型和各种井底车场的模型。

六、实验步骤

1.观看模型,听指导教师讲述;

2.自己对每个模型进行观察和描述,建立起空间概念。

七、思考题

1、立井开拓方式的特点,主要生产系统的运行路线?

2、斜井开拓方式的优缺点和适应条件。

3、井底车场的组成?并说明调车过程。

八、实验报告

实验报告的内容主要包括实验预习、实验记录和实验报告三部分:

1、实验预习

在实验前每位同学都需要对本次实验进行认真的预习,并写好预习报告,在预习报告中要写出实验目的、要求,需要用到的仪器设备、物品资料以及简要的实验步骤,形成一个操作提纲。

2、实验记录

学生开始实验时,应该将记录本放在近旁,将实验中所做的每一步操作和观察到的现象如实地记录下来。

3、实验报告

主要内容包括对实验中的现象、实验的关键点等进行整理、解释、分析总结,回答思考题。

学生选择一种开拓方式的模型,绘制平面图和剖面图,并说明各个生产系统,包括运煤、运料、提矸、通风、排水等;选择一种井底车场模型,绘制调车线路图,并说明调车方式。

九、其它说明

学生要遵守实验室管理的相关规定,服从实验员指挥,注意实验安全。